学术新媒体用户社会化阅读行为的生成机理研究

2021-06-07李宇佳张向先陈为东

李宇佳 张向先 陈为东

关键词:学术新媒体;社会化阅读行为;社会学习理论;自我决定理论:知识社交行为

社会化网络时代下阅读的知识社交行为逐渐成为常态化趋势,阅读模式由传统以书为中心的纸质阅读演变成了注重媒介复合、行为复合、价值复合的纸质阅读与数字化阅读融合的复合阅读模式,其中数字化阅读为了提高知识获取效率和满足深阅读需要,构建以读者为核心并支持分享、互动、沟通、协作、传播、社交等凸显用户社交关系的社会化阅读(Social Reading,或称社交性阅读)模式。学术新媒体具备社会化阅读功能,用户阅读平台文章内容时可以进行分享转发、交流评论、社交互动等行为,其中学术博客/微博、学术虚拟社区APP和学术微信公众号作为学术新媒体重要的学术信息服务媒介均具有社交功能和社群化特征,社会化阅读现象切实存在于学术新媒体环境下。目前社会化阅读出现用户分享形式化、交互活跃度低、评论参与度低等问题,经常评论用户仅占14.8%。学术新媒体文章、主题、话题及其他用户生成内容(User-generated Content,UGC)的扩散、流动和转化离不开用户的转发、分享、交流、评论等社会化阅读行为,如何优化用户的社交性阅读体验和提高阅读价值成为改善学术新媒体知识服务质量的突破点。学术新媒体用户社会化阅读行为生成机理的探析有助于发现行为映射的心理动机,从而提升知识服务效果、用户满意度和社会化交互效率,实现用户生成内容的信息流转和价值增值。

1相关概念界定

1.1学术新媒体概念

学术新媒体是学者个人、学术机构、学术信息服务提供商借助新媒体技术和平台为科研用户提供学术信息服务的新型媒介,支持科研用户分享、社交、传播等行为,其中学术博客/微博、学术微信公众号、学术虚拟社区APP是学术新媒体的重要形式。

1.2社会化阅读概念

目前关于社会化阅读还没有形成统一的概念界定.李武等和毕秋敏等认为社会化阅读是借助阅读社区或平台以读者为核心和用户社交关系为纽带,允许分享、交流、互动、评论等社会化阅读行为的一种全新阅读模式:高雯雯认为社会关系网络是社会化阅读的依托.社会化阅读可通过社交和用户生成内容增强阅读价值:Heikkilti H认为社会化阅读与传统纸质阅读的区别在于阅读过程中可同时与异地多位读者保持沟通,实现知识共享和交流等多种网络功能。Romero N等认为社会化阅读在智能终端下得以普及,源自朋友的推荐、分享、注释、评论等阅读行为,有助于读者的社会化交互行为特征提取及偏好挖掘.从而实现精准化推荐。冉华等认为现实或虚拟的社群成员(≥2个)的信息分享和生成是社会化阅读的关键,强调阅读分享等社会性行为。

综上可知社会化阅读具有几点共性特征:以用户为核心,用户关系为纽带,用户生成内容为节点,注重阅读的社会性行为(分享、交流、评论等),不限社群规模大小(≥2人即可),与是否在线无关。因此,将社会化阅读界定为:社会化阅读是一种注重阅读过程中的内容分享、交流、评论等社会性行为的阅读模式,通过知识社交行为增强阅读价值和体验,该模式以用户为核心,用户生成内容为节点.节点在用户关系中流转.与用户是否在线和社群人数规模无关。学术新媒体与社会化阅读行为的耦合分析为提高知识流转效率和知识服务效果提供了优化路径。

1.3学术新媒体用户社会化阅读行为内涵

学术新媒体社会化阅读行为是在学术博客/微博、学术虚拟社区APP、学术微信公众号等媒介下的用户形成了学术共同体关系,构成社区、社群、粉丝和关注者,用户之间存在学术信息的贡献、分享、转载、传播、交流、回复、评论等社交性行为,促使学术信息的流转、扩散、发酵和增值。

2相关研究现状

壹学者、丁香园、社科学术圈、经管之家、科学网、小木虫、募格学术等以学术信息服务为主的微信公众号达到700多个为用户了解学术资源、学界新闻、科学发现、热点动态、论文写作指南、学术直播课程等开拓了新路径。关于学术新媒体的研究主要集中在知识流动规律、知识交流行为和效率、知识共享、知识贡献、知识聚合、知识流转、用户满意度和学术影响力等方面。目前社会化阅读App(鲜果、微信读书、豆瓣读书、简书、Zak.er、Flipboard等)具有分享、点赞、私信、对话、关注、评论等社交功能。关于社会化阅读行为的研究:不持续使用和持续使用的影响因素、Flow(心流体验)对社会化阅读行为意愿的影响、退出、建言、忠诚或忽略行为,分享和共享行为,书籍协作编辑行为,动机与行为关系。关于动机与行为,Li等分析了微信用户社会化阅读的动机和行为关系.发现消磨时间和自我发展显著影响阅读行为和社交行为.信息获取和兴趣显著影响阅读行为,社会性交互和同伴认可显著影响社交行为。综上,当前还比较缺乏学术新媒体环境下用户社会化阅读行为的相关研究,可结合动机分析学术新媒体用户社会化阅读行为。

3学术新媒体用户社会化阅读行为要素与生成过程

3.1学术新媒体用户社会化阅读行为要素

学术新媒体用户社会化阅读行为要素包括:多元化学术新媒体、社群化科研共同体、碎片化生成内容、社会化用户行为、增值化發酵知识,如图1所示。5个要素共同作用实现学术新媒体用户社会化阅读价值增值和阅读效率提升。

3.1.1多元化学术新媒体

学术博客/微博、学术微信公众号、学术虚拟社区APP、学术社交网络以学术信息服务为主,提供科研、社交、传播等多种服务功能。一种学术新媒体可能存在微信公众号、微博账号、学术APP或独立网站等多种形态,例如壹学者、科学网、经管之家、丁香园等,体现了学术新媒体形式的多元化、多样性及信息获取路径的多源性。

3.1.2社群化科研共同体

学术新媒体改变了传统环境下学术信息的生产和传播方式,通过社会化阅读行为使得学术信息得以生成、流转,聚集了具有相同兴趣、同一领域或研究主题的关注者、粉丝并形成科研(学术)共同体,科研共同体之间又会形成不同规模的科研团队或小群体,表现出社群化特征。

3.1.3碎片化生成内容

学术新媒体信息资源具有海量性、生长性、学术性,提供文本、图片、视频、链接等多种内容形式,内容来源于用户的知识贡献、分享、转发、回复、留言、评论等一系列社会化阅读行为,具有易读性、简短性、多源性、碎片化等特性,有助于提高用户阅读量和浏览的简约性,增强学术信息的传播效果和交流效率。

3.1.4社会化用户行为

用户在学术新媒体平台上浏览、检索和阅读信息时会伴随分享、转发、互粉、交流、回复、评论、留言、回帖等一系列知识社交行为,这些行为表现出了利他性、协作性、依赖性和归属感等社会性,减少了用户的孤独感、无助感,提高用户粘性行为。学术新媒体用户的社会化行为突显了用户的社交关系,区别于传统学术信息的传播方式。

3.1.5增值化发酵知识

根据知识发酵理论或融知发酵理论得知:知识观点的学术价值是知识增长的关键影响因素,而知识观点的积累、发酵、完善和增值起源于用户群体之间的知识贡献、共享、协作等。学术新媒体信息资源在用户社会化交互过程中不断地发酵出新观点、新思想、新角度,知识发酵助推了知识的流转、演变,甚至变异,促进用户深学习,实现阅读价值增值。

3.2学术新媒体用户社会化阅读行为生成过程

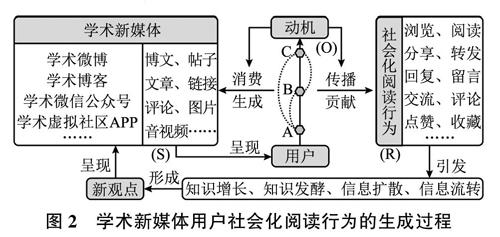

学术新媒体用户在社会化阅读过程中模糊了内容生产者、传播者、消费者之间的角色界限,用户既可以是生产者,又可以扮演传播者和消费者。学术博客/微博、学术微信公众号、学术虚拟社区APP等学术新媒体用户在动机驱动下参与社会性行为,学术信息在用户群体之间不断流动转化。根据行为心理学人类一般行为的S-O-R(Stimulus-Organism-Response)模式得知用户在刺激或刺激物下会伴随生理或心理反应,从而产生相应行为。学术新媒体用户社会化阅读行为的生成过程如图2所示。

学术新媒体用户如A、B、C可以在生产者、传播者、消费者、贡献者之间转换,博文、帖子、链接、文章、图片等学术信息生成内容在用户扮演的多重角色下实现知识流动。学术新媒体信息资源作为刺激物(S)会引发用户心理动机(0),用户在动机驱使下做出一系列信息行为(R):阅读、分享、转发、评论、交流等,其中用户转发行为允许分享到微博、微信好友、QQ空间、朋友圈、邮箱、私信等,扩大了社会影响力,评论和交流行为引发用户的深阅读。社会化阅读下的知识交流行为将促使信息流转、扩散、发酵和增值等结果,衍生裂变出新的学术观点.新的学术知识又会再次引起学术新媒体用户的关注和讨论.使社会化阅读得以再次循环,助力科研社交活动,维系用户社交关系。

学术新媒体用户社会化阅读行为实现了自我表露和关系维系,阅读中的知识社交行为与动机存在关联,行为动机与社会学习理论(Social LearningTheory,简称SLT)和自我决定理论(Self-deter.mination Theory,简称SDT)均密切相关。

4 SLT和SDT双视角下学术新媒体用户社会化阅读行为生成机理及机理关系

4.1基于SLT的学术新媒体用户社会化阅读行为生成机理分析

4.1.1社会学习理论(SLT)

美国心理学家阿尔伯特·班杜拉(Albert Ban.dura)批驳传统行为主义,认为人的行为仅由环境塑造,他认为个体内在认知、自主性、能动性、内驱力对行为的影响也不可忽视,提出了社会学习理论(Social Learning Theory,简称SLT)和社会认知理论(Social Cognitive Theory,简称SCT),社会认知理论源自社会学习理论.两者主要观点相同,包括三元交互决定论、自我效能感、观察学习、自我调节、行为强化,如图3所示。

1)三元交互决定论

三元交互决定论认为人的认知、行为和环境三者相互渗透,互为因果,彼此紧密关联。三元交互决定论融合了行为仅受环境控制的环境决定论和行为仅受本能、期望、内在驱力等驱使的个人决定论,由环境决定论或个人决定论的单向性转移到彼此影响的双向性。人的信念、情绪、思维、非理l生等认知因素支配个体行为,行为结果改变着人的认知和环境状态,环境因素又反作用于个体的认知与行为。三元交互决定论统筹了个体认知、行为和环境,使个体表现出了协调统一性。

2)自我效能感

自我效能感是个体判断和推测行为能否胜任某一任务或活动的主观感受,包括行为的效能预期和结果预期。效能预期是指个体对自己行为能力的推测;结果预期是个体预测到某种行为对应的结果,可能会激活和选择该行为。自我效能感与效能负载力(认知负载力和运动负载力)的感知有关,效能负载力本质为最小阻力原则,行为执行的阻力越小用户感知易用性和满意度越高,成功的可能性越大。

3)观察学习

观察学习(又称替代学习、无尝试学习)是指个体通过观察、模仿榜样行为及行为结果并触发自我调节来习得行为,包括注意、保持、再现和动机4个过程,是个体适应社会化的有效途径.榜样或意見领袖是个体做出行为决定的刺激源之一,是行为再现的驱动力。

4)自我调节

Lin H认为个体存在的观察学习现象否定了行为主义的刺激一反应模式.在观察学习过程中个体会判断、评价行为预期和行为结果,用于调节行为过程,该调节过程包括对自我的观察、判断和反应3个阶段,实现内在因素对行为的调节及强化。

5)行为强化

强化理论认为个体产生某种行为是为了获取愉悦的、满足需求的结果,而避免某种行为是为了防止出现不愉悦的结果,包括直接强化、替代强化和自我强化。直接强化是个体受到自身行为结果的影响,替代强化是通过观察他人行为及结果而影响或决定自身行为,自我强化是个体对自身行为结果的认知反思和评价从而延展到后续行为表现。

4.1.2 SLT下学术新媒体用户社会化阅读行为生成机理构建

人具有社会性倾向,依据社会学习理论得知个体会习得合理化行为使自己适应社会化过程。学术新媒体用户为了表达自我和维系关系,博主与关注者、粉丝与粉丝等群体用户会在自我表达和关系维系驱动力或动机下产生社会化阅读行为。借助系统动力学软件iThink9.0.2绘制学术新媒体用户在社会学习理论下的社会化阅读行为生成机理,如图4所示。

学术新媒体环境给学术用户提供了资源情境、技术情境、服务情境和用户情境,用户的行为与自身对这4种情境的认知相匹配。认知和行为会随着学术新媒体环境的变化而改变,学术新媒体环境下的资源数量、技术更新、服务质量、用户留存及活跃度、参与度等也随着行为变化,体现三元交互决定论的统筹行为功效,表明社会化阅读与环境、个体认知和行为的融合交互驱动有关。学术新媒体的榜样或意见领袖如学术博客专家、学术微博大V的粉丝数量众多,粉丝通过注意榜样和意见领袖的社会化行为,在保持、再现和动机下习得行为。用户习得行为是为了唤醒和增强自我效能感。在自我效能感的效能预期和结果预期下.用户感知到的效能负载力越小,胜任分享、回复、交流和评论等任务的成功可能性越大,越有可能参与转发、评论、互动等知识社交行为,满足表达自我和维系关系的动机需要,实现控制感和价值感。自我效能感还受到先验经验的成败(成功的经验会提高个体的自我效能感、失败的经验会引起习得性无助感)、替代性经验(通过观察个体行为从而间接地对自我效能的判断)、个体的暗示、建议和劝说、情绪的唤醒、情境条件的限制等影响。用户观察习得的行为在社会化阅读行为结果下得以直接强化.如回帖、评论的点赞和被转发有助于行为强化。其他用户社会化阅读行为被点赞、正面评论等行为结果会迁移到自身得以替代强化。用户对社会化阅读行为的认知和评价会影响后续行为而实现自我强化。学术新媒体用户在阅读了优秀的贡献者、分享者、评论者的信息后会激活、唤醒自己的观察、判断和反应,在自我调节下可能参与知识贡献、分享、点赞、转发、评论等社会性行为。根据社会学习理论的5个核心观点得知学术新媒体用户在内驱力或动机下产生社会化阅读行为,使用户生成内容得到流转、扩散、发酵和增值,产生完整的信息流。

4.2基于SDT的学术新媒体社会化阅读行为生成机理分析

4.2.1自我决定理论(SDT)

自我决定理论认为社会交往是人类基本需求之一,社会化阅读行为依托于社交关系和社会性交互,用户群体在贡献、分享、评论等社交过程中通过同化、顺应实现社会性知识建构。自我决定理论认为人类基本的心理需求有3种:胜任需要(能力需要)、关系需要(归属需要)、自主需要,这3种需要的满足程度控制着个体内在动机.从而产生自我决定行为,表明动机和行为的执行强度相关。自主需要是个体在多大程度上可以根据自我意识进行自由选择和执行行为:胜任需要与自我效能感密切相关,是个体希望自己能够完成任务活动;关系需要又称归属需要.是指人类作为社会群体的独立个体.渴望人际关注和情感亲密关系,获得归属感,如图5所示。

4.2.2 SDT下学术新媒体用户社会化阅读行为生成机理构建

根据自我决定理论.学术新媒体用户的自主需要、关系需要和胜任需要激发了心理动机,驱动了社会化阅读行为,从而生成一系列知识社交行为,如图6所示。

学术微博、学术微信公众号、学术虚拟社区APP等多元化、便捷性的学术新媒体为科研共同体用户承载着学术会议、前沿资讯、热门文章、论文写作、项目基金等碎片化生成内容,满足科研群体的多目标需求,同时资源情境、技术情境、用户情境、服务情境分别为科研群体提供学术信息、技术支持、用户群体组建及知识服务等功能情境。根据自我决定理论得知社群化科研共同体具有社会交往需要,其自主需要是为了自我表达和自身能够随时随地阅读、分享、转发、评论等行为,关系需要是为了维持相同兴趣爱好者或同行的社交关系以及胜任需要是为了胜任任务。科研共同体为了满足这3种需要在心理动机驱动下产生分享、转发、评论、交流等社会化阅读行为。社会化阅读行为使知识得以流转、发酵,从而实现增值,增值化的学术信息有助于用户遇到有用或有趣的信息资源,使用户体验到归属感。

4.3 SLT和SDT双视角下学术新媒体用户社会化阅读行为机理关系分析

学术新媒体用户社会化阅读行为的生成离不开心理动机,而社会学习理论(SLT)和自我决定理论(SDT)都与动机相关,SLT和SDT双视角下学术新媒体用户社会化阅读行为生成机理的关系如图7所示。

学术博客/微博、学术微信公众号、学术虚拟社区APP等多元化学术新媒体承载着海量、多源、动态生长和碎片化的学术信息资源以及复杂的用户社会网络关系。学术新媒体满足用户多目标需求的学术信息资源来自科研群体社会化行为过程中生成的内容,在用户随遇随机组成的社群和构建的学术共同体下,使用户生成内容(UGC)得以在社会网络关系下流转、演进。根据人类一般行为S-O-R模式,学术信息和用户关系作为刺激物(S)會激发科研用户的需要:自我表达和关系维系。用户在自我表达中进行知识的贡献、分享、交流和抒发情感等,并从众多他人自我表达中获得学术知识、意义建构和情感支持,使学术观点不断涌现;在关系维系中实现社会关系的建立和维持。学术新媒体用户的自我表达和关系维系受到个体认知、行为、环境和行为动机等因素支配,其中行为动机(O)是心理现象中由心理过程和心理特征相互作用形成的心理状态,具有稳定性和暂时性。在动机心理下,用户为了习得行为和满足心理需要,通过社会学习理论(SLT)的三元交互决定论协调统筹认知、行为和环境的关系以获得和谐感、统一感。自我效能感和自我决定理论(SDT)的胜任需要(能力需要)预测胜任感、控制感。用户通过观察学术新媒体用户行为模仿、习得行为,并调整、修正自身行为,通过点赞、评论、回复等行为加以强化、巩固和内化,从而胜任任务。学术新媒体用户在自主需要的自我选择、胜任需要的胜任感与控制感以及关系需要的归属感的共同驱使下产生分享、转发、留言、回复、评论等社会化阅读行为来表达自我和维系关系.实现自我价值感和完成社会化过程。用户在社会化行为过程中伴随信息流转、扩散、发酵和增值,从而实现学术信息资源的动态生长和价值形成。

5结束语

学术新媒体具有社交功能,支持用户的知识交流,因此,有必要探析学术新媒体用户的社会化阅读行为。学术新媒体用户的社会化阅读行为受到动机的激励,而行为动机与社会学习理论和自我决定理论都密切相关。分别从社会学习理论的三元交互决定论、自我效能感、观察学习、自我调节、行为强化5个核心观点以及自我决定理论的自主、胜任和关系3种人类基本需要的视角构建了学术新媒体用户社会化阅读行为的两个机理,并剖析了两个机理间的关联关系,有助于明确社会化阅读行为的心理动机和心理需要,便于知识服务提供者根据用户的心理和需要优化学术新媒体的知识服务、阅读推广和用户体验满意度。学术新媒体用户群体在社会化阅读行为过程中碰撞出新的学术观点,并从多个视角解读用户生成内容以深度完善信息.为用户发现、偶遇有用或有趣信息提供了可能性。由于用户行为与认知、心理、情绪、潜意识等多种因素关联,具有复杂性,后续将从认知心理学视角完善学术新媒体社会化阅读行为机理并在实践中检验机理的可靠性和普适性。