基于梯形模糊数的地下水源地环境健康风险评价

2021-06-07马海珍段磊朱世峰杨戈芝王文科闫姿呈靳博文

马海珍,段磊,朱世峰,杨戈芝,王文科,闫姿呈,靳博文

(1.旱区地下水与生态效应教育部重点实验室,陕西 西安 710054;2.长安大学水利与环境学院,陕西 西安 710054)

国际上对环境健康风险评价的研究最早可追溯到20世纪30年代,当时采用毒物鉴定法进行定性的健康影响分析。到20世纪七八十年代,已形成较为完整的评价体系,1983年制定的红皮书提出的风险评价“四步法”,即危害鉴别、剂量-效应关系评价、暴露评价和风险表征成为开展健康风险评价的范式(U.S.National Research Council,1983);之后美国国家环境保护局(US EPA)制定并颁布了一系列相关的技术性文件、准则和指南。一些国外学者在此基础上对重金属及邻苯二甲酸酯类等污染物进行了环境健康风险的相关研究(Kamunda et al.,2016;Dewalque et al.,2014;Olga et al.,2005)。中国环境健康风险研究始于20世纪90年代,虽起步较晚,但已列入环境保护工作的重要日程,并开始积极推进,以解决中国工农业快速发展过程中产生的环境污染问题,保障人民群众的健康需求。已有许多学者用美国环保局推荐的模型对四川(王恒等,2013)、宁夏(Li P Y et al.,2014)、湖南岳阳(张光贵等,2017)、云南(张勇等,2019)、山东(郭森等,2019)、甘肃(田莘冉等,2019)和西藏拉萨(周文武等,2020)等中国大部分地区的水环境进行了健康风险研究。

环境健康风险评价具有复杂性、综合性和模糊性的特点(陈方远等,2017),因此评价过程及结果具有一定的不确定性。采用参数均值估算风险的传统环境健康风险评价,忽略了参数的随机变化,无法准确客观的表达风险值的变化情况。故在前人研究的基础上,学者们基于模糊集理论,将风险评价模型中的参数定义为模糊数,构建模糊评价模型。已有学者采用区间数(李如忠,2007;祝慧娜,2009)、三角模糊数(郑德凤等,2015;陈洁等,2017)、梯形模糊数(曲昌盛,2018)对环境健康风险评价进行了研究,降低风险评估过程中的不确定性,更好地解决模糊性强及难以量化的问题。目前,利用三角模糊模型对地下水环境健康风险的研究较多,但地下水中污染物浓度往往是峰值较宽的动态值,用三角模糊模型模拟会带来较大误差,而梯形模糊数通过优化隶属函数,以区间形式表示最概然值能更好地拟合峰值相对较宽的参数,正好可弥补三角模糊模拟的缺陷(李如忠,2011;HU Beibei et al.,2015)。

因此,笔者基于梯形模糊数构建了地下水环境健康风险评价模型,并应用在保定市一亩泉水源地。通过实地调研修正暴露受体参数;分析该水源地不同暴露受体的健康风险差异,识别主要风险物,定位风险点,探讨风险成因,并提出防控建议;对比分析模糊模型与传统模型评价的异同,基于此进行不确定性分析,以期研究成果为地下水环境安全保障和健康风险防控提供理论依据。

1 研究方法及数据来源

1.1 研究区概况

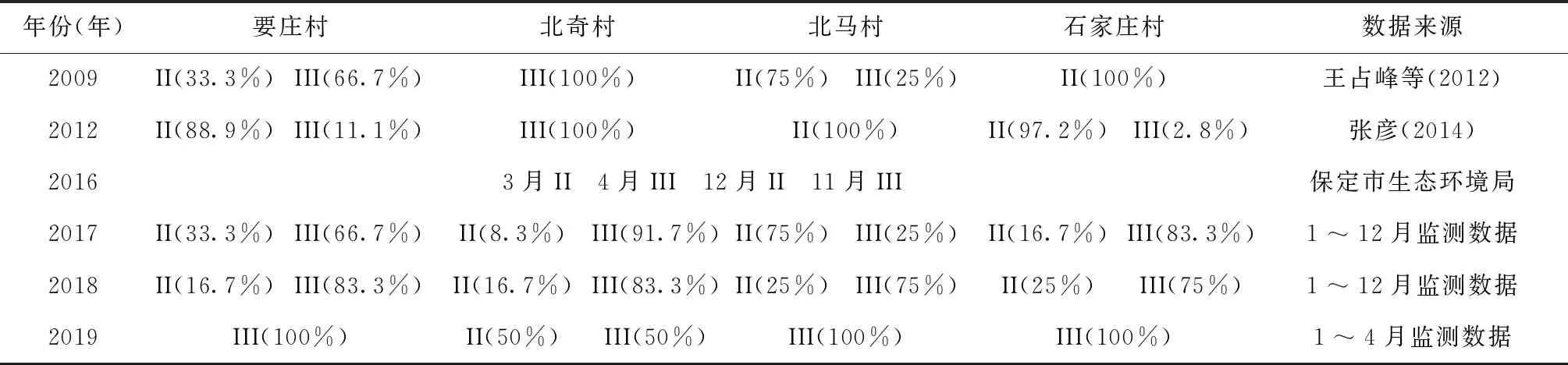

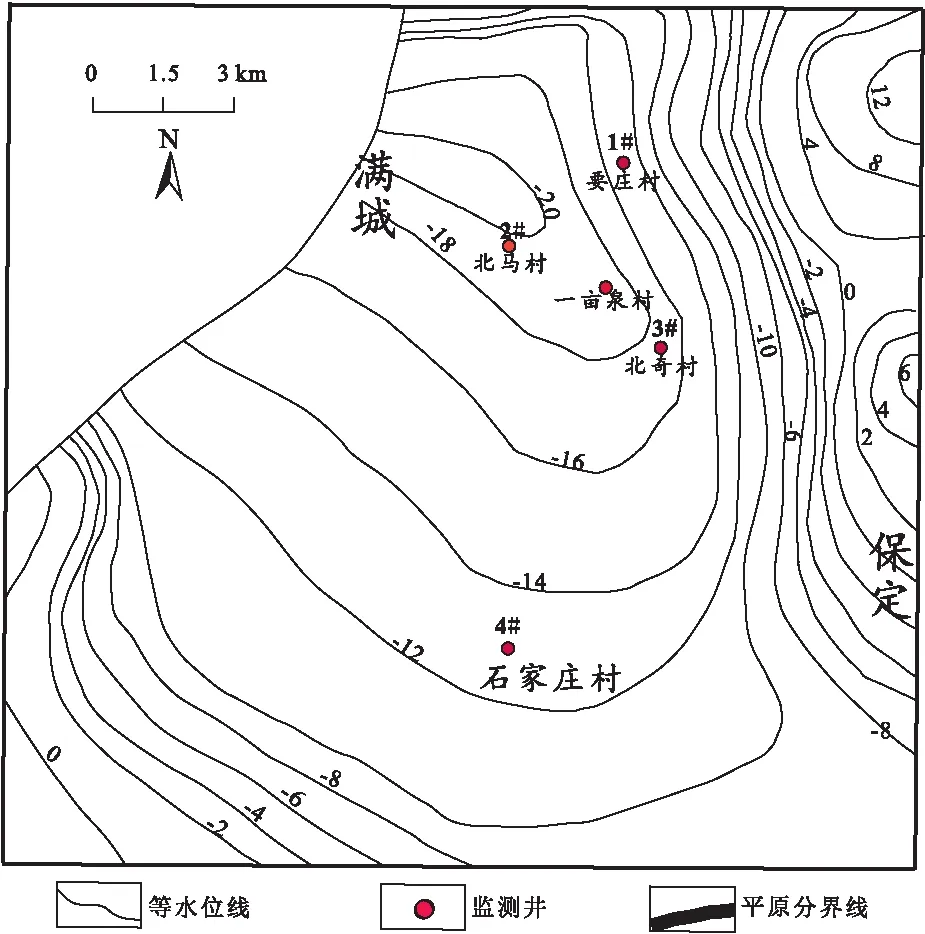

一亩泉水源地位于保定市西北部,地处漕—界两河的冲洪积扇上,含水岩性以砾卵石、粗砂及中粗砂为主,厚度为15~20 m。地下水补给条件良好,以降水入渗和地下水侧向径流补给为主。含水层富水性较强,单井涌水量为3 427~4 846.6 m3/d(中国地质环境监测院,2019)。天然状态下,地下水由西北流向东南,但由于常年大量开采,形成地下水位降落漏斗(图1);地下水埋深由1959年的0.41 m降至2005年45 m左右,下降速率达0.97 m/a(河北省地矿局水文工程地质勘查院,2017);之后由于开采量减少及地下水库调蓄作用,地下水埋深恢复至2019年的23 m左右,水位虽然有所抬升,但很难恢复至原来状态。地下水位的下降可能引起诸多地质问题且导致水质变差(金家琼等,2014)。一亩泉水源地的水化学类型主要是HCO3-Ca·Mg型,矿化度低于1 g/L(河北省地矿局水文工程地质勘查院,2017)。该水源地在2000年前后无污染物超标,水质状况良好(陈春超,2004)。2009~2019年,水质为II和III类水,总体水质尚好,为合格的饮用水水源地(表1);其中,要庄村和北奇村的水质多为III类水,而北马村和石家庄村由II类水变为III类水,可见近10年来该水源地III类水所占比例增加,II类水的比例降低,主要与总硬度和硝酸盐有关(程磊,2019)。此外,从2017年1月至2019年4月的水质监测数据发现,北马村的硝酸盐氮含量普遍高于其他区域,石家庄村的Cr(VI)浓度普遍高于其他区域,并沿地下水流向降低。

表1 一亩泉水源地水质状况表Tab.1 Water quality of Yimuquan drinking water sources

图1 研究区地下水等水位线图Fig.1 Isometric chart of groundwater level in the study area

1.2 数据来源及模型参数选择

选用该水源地4眼监测井(图1)从2017年1月至2019年4月的水质监测数据,若浓度低于检测限值,取1/2限值为该指标浓度。男、女、成人的暴露受体参数是通过实地调研方式获取,调查样本为保定市100名当地居民。儿童暴露受体参数借鉴前人研究(陈方远,2017)。男性日均饮水量为2.40 L,女性为2.07 L;男性的平均体重为70.56 kg,女性为59.00 kg;成人日均饮水量2.24 L,儿童日均饮水量为1.0 L;成人平均体重64.78 kg,儿童平均体重45.00 kg;平均寿命为75岁。

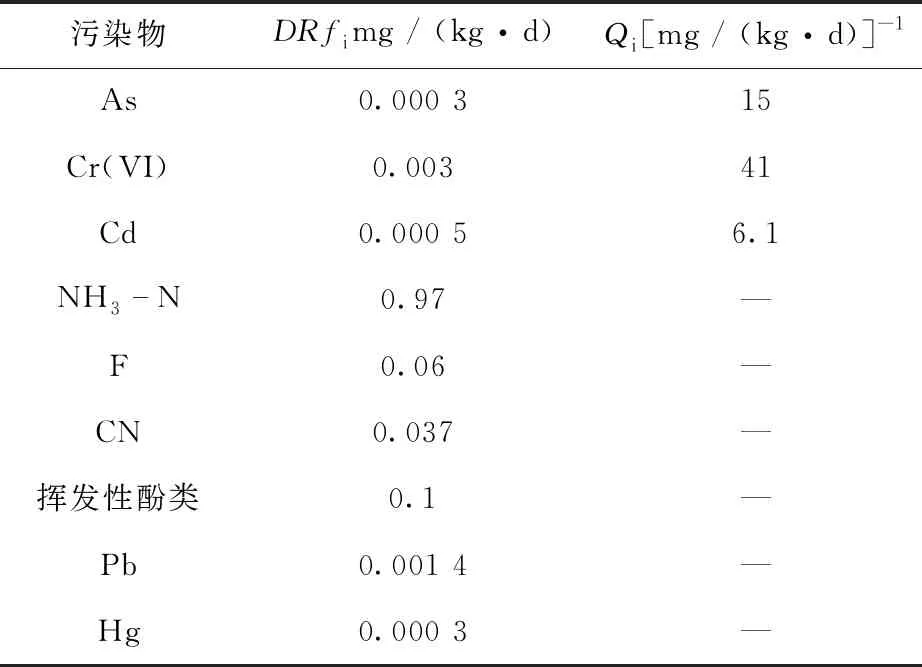

水环境健康风险评价研究中的有毒物质分为基因毒物质和躯体毒物质(U.S.National Research Council,1983)。基因毒物质包含化学致癌物和放射性污染物;躯体毒物质是指非致癌物。国际癌症研究机构(IARC)将1组及2A组的化学物质归类为化学致癌物,属于无阈化合物,即任何高于零的剂量都可诱导出致癌反应;其他为非致癌化学有毒物质,属于有阈化合物,即达到一定阈值后才会对人体健康产生危害(张会兴等,2012)。因此,笔者依据IARC和WHO 编制的分类系统及前人的研究成果(张勇等,2019;陈方远等,2017;陈洁等,2017),结合监测指标,选定3种致癌物质Cd、As和Cr(VI),因为致癌物也有非致癌效应,故选定9种非致癌物质F、CN、Pb、Hg、Cd、As、Cr(VI)、NH3-N和挥发酚类开展地下水环境健康风险研究。致癌强度系数Qi和非致癌参考计量DRfi采用美国国家环保局推荐值(US EPA,2011),具体见表2。

表2 致癌强度系数与非致癌物参考剂量表(饮水途径)Tab.2 Strength coefficients of chemical carcinogens and reference doses of non-carcinogens (ingestion)

1.3 水环境健康风险评价模型

1.3.1 传统确定性评价模型

致癌与非致癌污染物均可通过呼吸、皮肤接触以及饮水等途径进入人体,但已有研究发现(赵锋霞,2013),地下水通过呼吸和皮肤接触导致的健康风险远小于通过饮水途径。因此,笔者聚焦于研究污染物通过饮水途径所致的健康风险。模型如下。

化学致癌污染物经饮水途径对人体健康产生的风险计算模型见式(1)(US EPA,1989)。

(1)

式中:Rc为所有化学致癌物对个体健康产生危害的年总风险“a-1”;Rci为化学致癌物i所致的健康风险(a-1);Di为污染物i的单位体重日均暴露剂量[mg / (kg · d)];Qi为化学致癌强度系数[(kg·d) / mg];Ci为污染物平均浓度(mg/L);M为日均饮水量(L);u为平均寿命(a);W为平均体重(kg)。

非致癌物经饮水途径对人体健康产生的健康风险计算模型见式(2)(US EPA,1989)。

(2)

式中:Rn为各非致癌物健康危害的总风险(a-1);Rni为非致癌物i所致健康风险(a-1);DRfi为非致癌物i的参考剂量[mg / (kg · d)]。

污染物经饮水途径对人体健康产生健康总风险计算模型见式(3)(US EPA,1989)。

R=Rc+Rn

(3)

式中:R为所有污染物对人体健康产生危害的个体年健康总风险(a-1)。

1.3.2 梯形模糊评价模型

(4)

通常采用α—截集技术简化计算(曲昌盛等,2018),α=0.9是容易被人们接受的可信度水平(李如忠,2007),故笔者α均取0.9,其转化公式见式(5)。

(5)

α—截集的加、乘、除运算法则见式(6)。

(6)

(2)基于梯形模糊数地下水环境健康风险评价模型。对于可信度水平α(0 ≤α≤ 1),根据式(1)~(6),地下水环境健康风险的致癌风险、非致癌风险以及总风险的模糊评价模型(曲昌盛等,2018;HU Beibei et al.,2015;李如忠等,2011)分别见式(7)~(9) 。

(7)

(8)

(9)

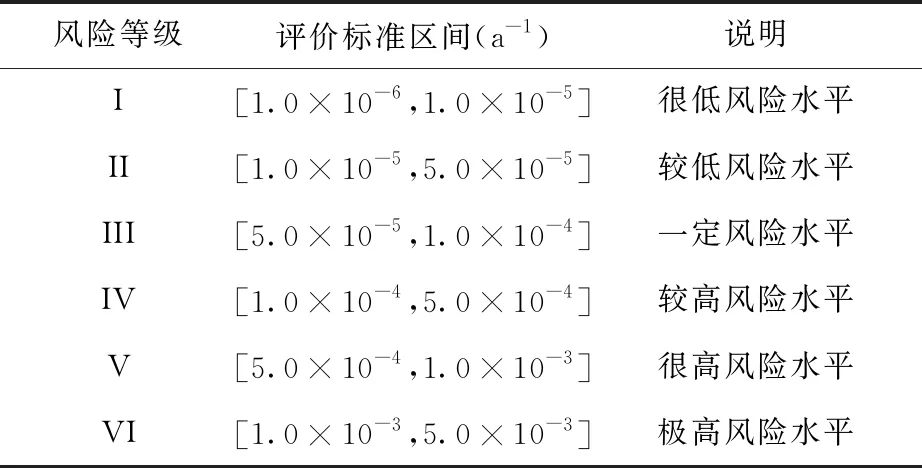

根据相关研究成果(李如忠,2007;祝慧娜,2009;李如忠等,2011;HU Beibei et al.,2015;曲昌盛等,2018),同时结合US EPA和ICRP的风险等级划分,将评价标准区间划分6个等级,由Ⅰ至Ⅳ表示对人类造成的危害逐级增加,1.0×10-4a-1为最大风险可接受水平,风险等级高于Ⅲ级则处于风险状态,具体见表3。

表3 评价标准等级表Tab.3 Levels of assessment standards

2 结果与分析

对水质监测的数据进行频数分析,获取最小值、最大值及最概然区间上下限,构建梯形模糊数,用EXCEL软件进行α—截集化处理,获得污染物浓度梯形模糊化结果和α—截集化结果。

2.1 地下水环境化学致癌物健康风险评价

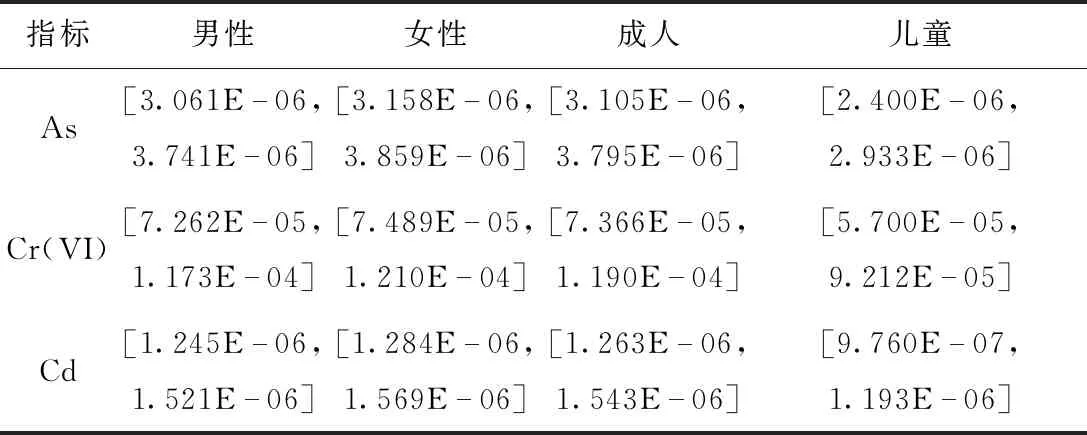

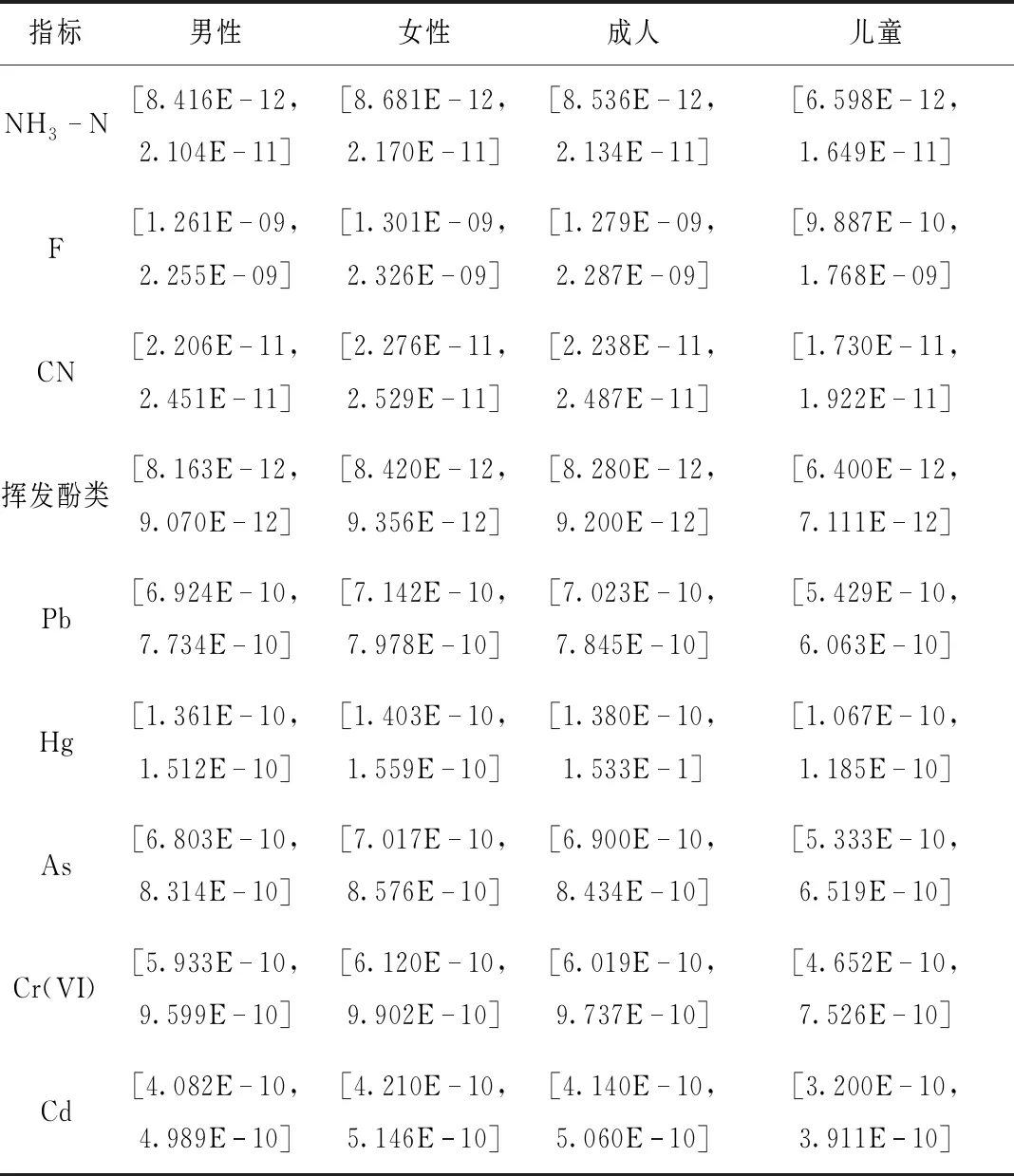

研究区地下水环境由致癌污染物As、Cr(VI)和Cd引起的人体健康风险(表4、表5)。

表4 化学致癌物所致人体健康风险区间(a-1)Tab.4 Interval values of carcinogenic risks of pollutants (a-1)

由表4可知,化学致癌物As和Cd经饮水途径对男、女、成人和儿童4种不同暴露受体所致的风险均低于最大可接受水平1.0×10-4a-1,而Cr(VI)的致癌风险值在5.700×10-5~1.210×10-4a-1,部分高于最大可接受水平。因为研究区Cr(VI)平均检出浓度达0.006 mg/L,且Cr(VI)的致癌强度系数高,因此Cr(VI)为研究区地下水中首要风险控制指标。

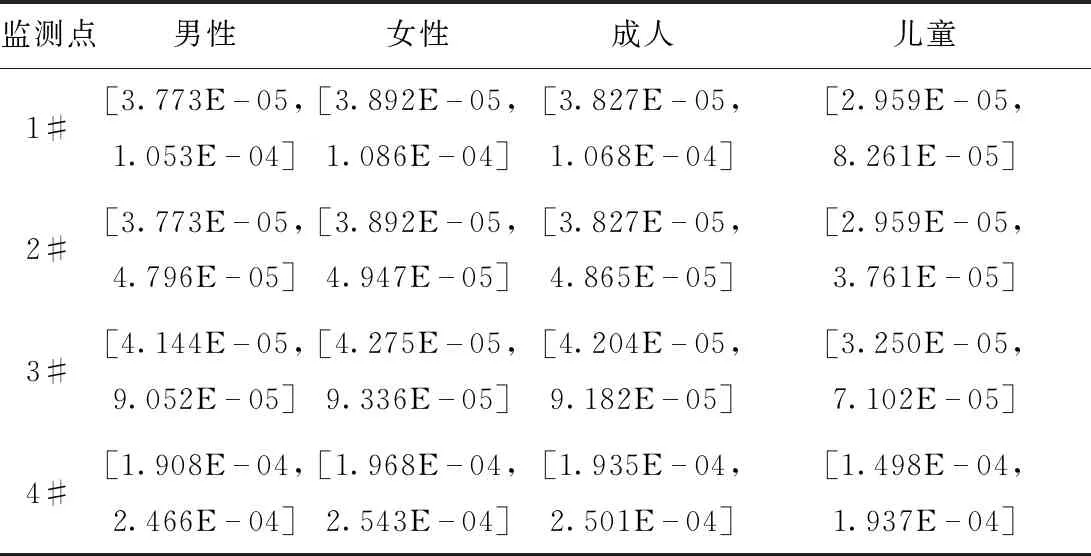

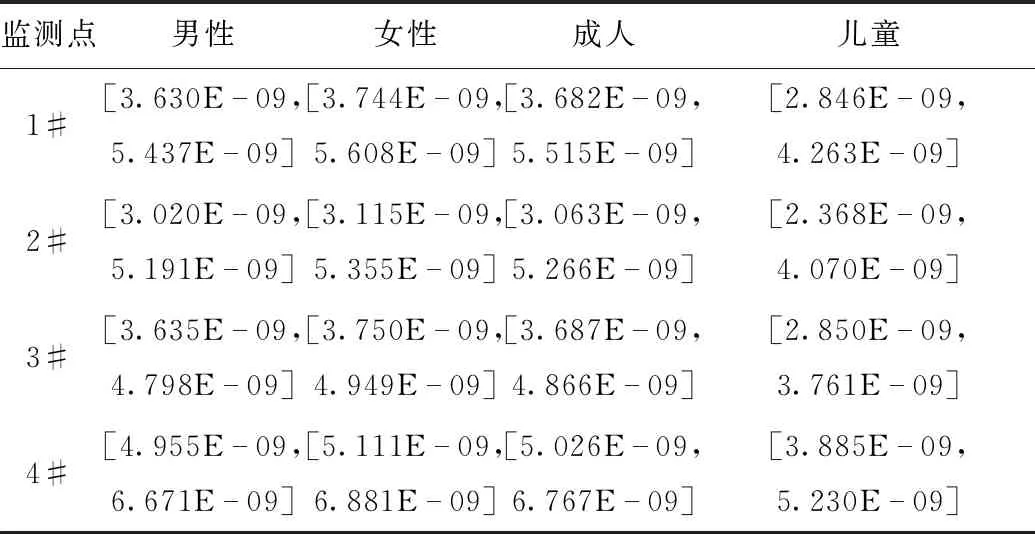

表5 不同监测点化学致癌物所致人体健康风险区间(a-1)Tab.5 Interval values of carcinogenic risks of pollutants at different monitoring sites (a-1)

由表5可见,致癌风险集中在水源地上游,向下游方向逐渐降低。地下水流上游(4#)的致癌风险最高,个体年健康风险值在1.498×10-4~2.543×10-4a-1,超过了US EPA推荐的最大可接受水平1.0×10-4a-1,处于风险状态;其次为地下水流中游(1#),风险值在2.959×10-5~1.086×10-4a-1,在超过90%置信度下低于最大可接受水平1.0×10-4a-1;地下水流下游(2#)的化学致癌风险最低,风险值在2.959×10-5~4.947×10-5a-1,低于最大可接受水平。另外,不同受体相比,女性致癌风险比男性高,成人致癌风险比儿童高。

2.2 地下水环境非致癌物健康风险分析

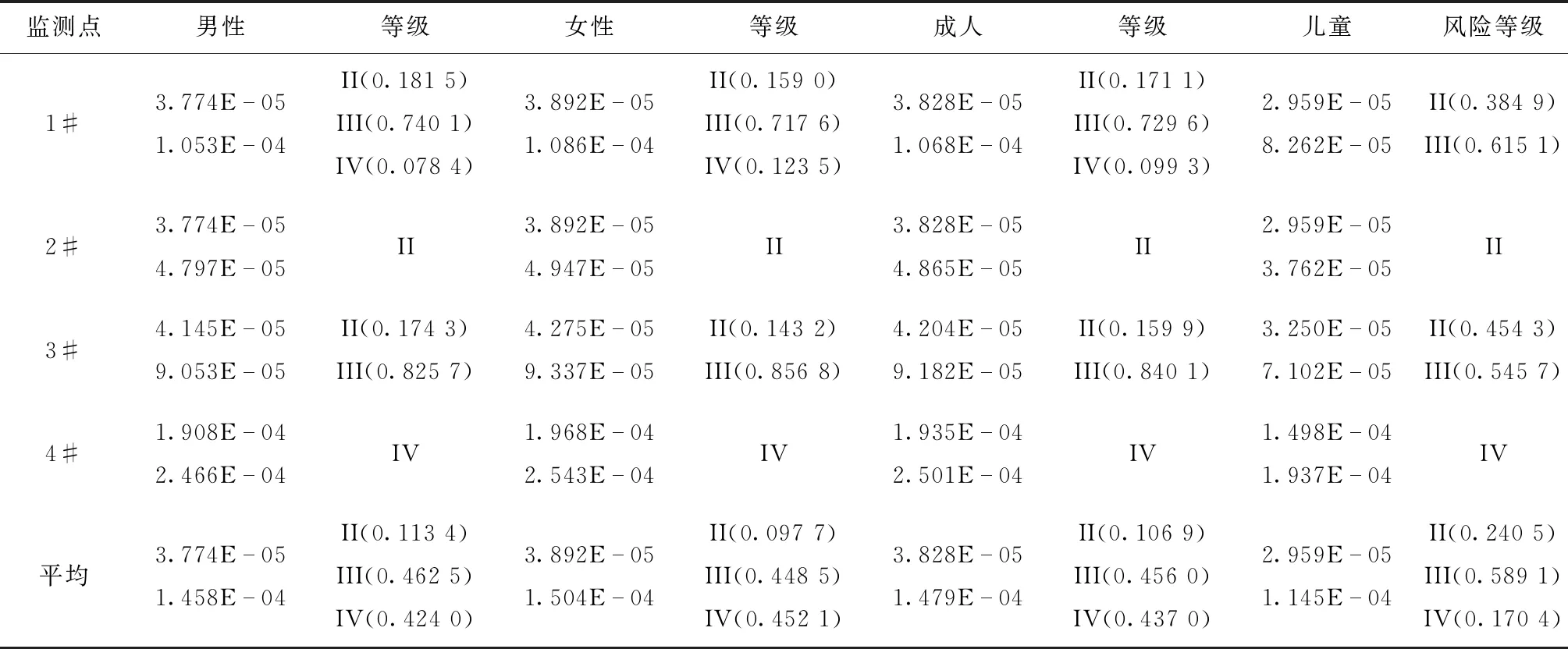

研究区地下水环境由非致癌污染物NH3-N、F、CN、挥发性酚类、Pb、Hg、As、Cr(VI)、Cd引起的健康风险(表6、表7)。

表6 非致癌物所致人体健康风险区间(a-1)Tab.6 Interval values of non-carcinogenic risks of pollutants (a-1)

由表6可知,单个污染物经过饮水途径对不同暴露受体所致的非致癌风险值在10-12~10-9a-1水平,远低于最大可接受水平。相比其他非致癌物的风险,氟化物的非致癌风险最大,Cr(VI)次之,挥发性酚类最小。其中,氟化物最大风险为2.326×10-9a-1,但危害很小,即每年每亿人口中因饮用水中非致癌物而受到健康危害或死亡的人数不到1人。

表7 不同监测点非致癌物所致人体健康风险区间(a-1)Tab.7 Interval values of non-carcinogenic risks of pollutant at different monitoring sites (a-1)

由表7可知,4个监测点的非致癌风险的数量级均在10-9a-1水平,远低于最大可接受水平,处于安全状态。非致癌风险在空间尺度上的变化规律与致癌风险一致,亦是水源地上游(4#)的非致癌风险值最高,其次为中游(1#和3#),下游(2#)的非致癌风险最低。不同暴露受体间,女性的非致癌风险高于男性,成人的高于儿童。相比于致癌风险,4种暴露受体的非致癌风险均远低于致癌风险。

2.3 地下水环境健康总风险分析

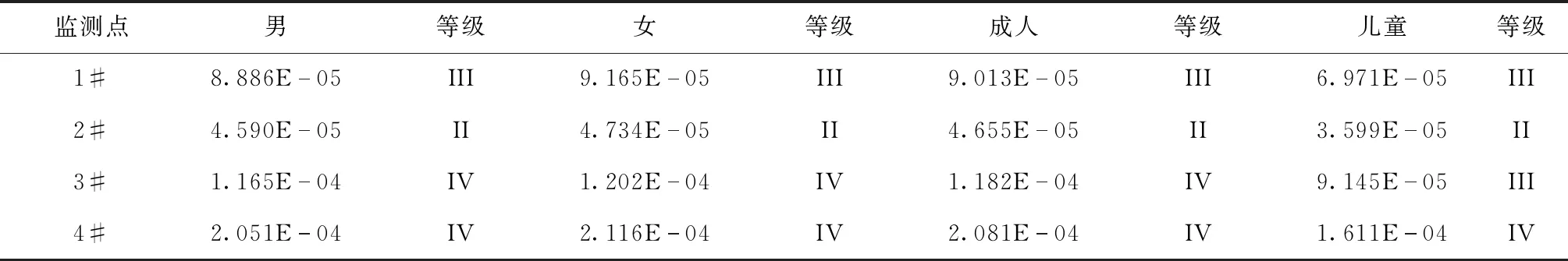

一亩泉水源地的地下水环境由致癌污染物与非致癌污染物引起的健康总风险(表8)。

表8 不同监测点地下水环境健康总风险区间(a-1)Tab.8 The total human health risks in groundwater at different monitoring sites (a-1)

由表8可知,该水源地下水环境健康总风险平均在2.959×10-5~1.504×10-4a-1,55%以上可信度下不超过III级风险,总体为可接受风险水平。其中,水源地上游(4#)处于IV级风险状态,超过最大可接受水平1.0×10-4a-1,具有较高的负面效应,应引起重视。中游(1#)除儿童外,其他暴露受体的健康总风险均处于II—IV级,具有较大的波动性;男性、女性和成人健康总风险约在90%可信度下未超过III级风险,不到10%可信度下属于IV级风险,儿童的健康总风险100%可信度下未超过III级风险,所以中游(1#)的风险总体为可接受水平,但小部分超过III级,管控时应引起一定的重视。中游(3#)男性、女性和成人的健康总风险超过80%可信度下属于III级风险,20%可信度下属于II级风险,儿童的健康总风险在54.57%可信度下属于III级,45.43%可信度下属于II级,为可接受风险水平。地下水流下游(2#)的健康总风险最小,属于II级风险,在可接受风险水平内。对比不同暴露受体,女性的健康总风险高于男性,成人的风险高于儿童。

综上所述,该水源地的致癌风险在10-5~10-4数量级,非致癌风险在10-9数量级,可见致癌污染物为优先控制污染物;而致癌污染物中,Cr(VI)引起的风险最大,是主要风险物质。

3 讨论

3.1 与传统健康风险评价对比讨论

采用传统确定性地下水环境健康风险评价模型对研究区地下水环境健康总风险进行评价,结果见表9。

表9 传统模型的环境健康总风险值(a-1)Tab.9 Total environmental health risk values of the traditional model (a-1)

对比分析表8和表9可知,针对不同暴露受体,传统环境健康风险评价与梯形模糊评价结果相一致,均是女性风险高于男性,成人风险高于儿童。从地下水流场角度来看,用传统模型评价的健康总风险值与模糊模型评价结果的变化趋势基本一致,但在中游(3#)处,采用传统确定模型评价的风险值超过模糊模型评价结果的区间上限,可见采用平均浓度估算风险容易受个别高值点的影响,导致高估风险情况。另外,在地下水流中游(1#和3#)用传统模型评价的风险值固定单一,忽略了过渡状态,不能很好地反应实际风险情况;而采用梯形模糊模型的评价结果在相对应的可信度下处于不同风险等级,可以更好的刻画临界状态的风险情况。因此,对污染物浓度梯形模糊化,包含更多信息,使评价结果更全面可靠,为风险决策提供更详细的科学依据。

3.2 与三角模糊评价模型对比讨论

三角模糊数是梯形模糊数的特殊形式,当梯形模糊数的最概然区间为单一值时,即为三角模糊数。相比传统确定性模型,三角模糊模型可一定程度上降低不确定性(郑德凤等,2015;陈洁等,2017;曲昌盛,2018)。然而地下水中污染物的浓度受多种因素影响,随时空的变化污染物浓度数据不尽相同,存在个别最大值和最小值,但大部分浓度值落在一个区间内。三角模糊数因其隶属函数的限制,无法很好拟合这类峰值较宽数据,而梯形模糊数的最概然区间可以很好的表示污染物浓度的最可能范围。此外,三角模糊数通常是以样本均值来构造最可能值(李如忠,2007;金菊良,2008),但均值往往会受个别高值或低值点的影响,而梯形模糊数通过对水质数据进行频数分析来确定最概然区间,不受异常值的影响。如该水源地石家庄村监测点Cr(VI)浓度的三角模糊数为[0.005,0.011,0.017],梯形模糊数为[0.002,0.011,0.013,0.014 ],通过α—截集技术简化后,Cr(VI)浓度的三角α—截集和梯形α—截集分别为[0.010 4,0.022 4]和[0.010 1,0.013 1],可见该监测点受个别高值点的影响,使得三角模糊数的截集比梯形模糊数截集大。因此,梯形模糊评价模型的适用性更强。

3.3 水源地风险成因及管理措施

研究结果表明,该水源地下水环境中非致癌物所致的健康风险远低于致癌物,这与中国众多学者对水环境健康风险评价的研究结果吻合(张勇等,2019;Li Peiyue et al.,2014)。因此,地下水水质管理应优先控制致癌污染物。

健康风险水平由水源地上游至下游递减,与Cr(VI)的分布相近,可见Cr(VI)是影响该地下水环境健康风险等级的首要污染物,这与任晓霞等人研究结果一致(任晓霞等,2019)。主要因为原生环境中Cr(VI)的背景值较高,据有关资料显示,1980年研究区地下水中Cr的背景值为0.01mg/L(宋玉环,2000),而上游平均检出浓度达0.011 mg/L。另外,一亩泉水源地曾作为保定市主要供水水源地,长期大量开采地下水导致地下水位下降,打破原有的水化学平衡状态,使得土壤及含水层骨架上的Cr得以释放;且水源地上游为降落漏斗边缘,地下水埋深浅,水位面与地面大气接触距离小,溶解氧含量高,相比于漏斗中心,属于氧化环境,Cr(III)更易被氧化为Cr(VI)迁移进地下水,形成地下水上游Cr(VI)浓度比下游高的趋势。由此可见,原生环境富含Cr是产生风险的基础,而地下水长期开采等引起的环境变化及氧化还原条件的变化是产生风险的驱动力,顾小凡等(2015)对吴起县地下水中Cr(VI)的来源分析可佐证这一结论。因此,应进一步研究地下水Cr的成因机理,加强监测管理并预测污染,为水源地保护提供理论依据。同时,严格控制研究区地下水开采量,减缓原有水化学平衡状态的改变,防止地下水中Cr(VI)的污染加剧。此外,笔者将暴露受体分类进行健康风险评价,发现女性风险高于男性,成人风险高于儿童,这一结论与段小丽等(2008)对北京市某垃圾填埋场地下水环境健康风险的结果一致。但也有研究发现男性风险高于女性(余璇等,2017),儿童风险高于成人(陈方远等,2017),主要由于选择的暴露受体参数不同。由此可证,暴露参数选择不当会造成评价结果偏差,应对暴露参数的敏感性进行下一步的探讨。

3.4 不确定性讨论

环境健康风险评价中不确定性主要来源于参数选择、事件背景和模型本身(王永杰等,2003)。水环境健康风险评价模型中涉及很多参数,其中多数参数为范围值,如个人寿命、饮水量、体重及污染物浓度。陈洁等(2017)发现,评价结果对污染物浓度的不确定性敏感性强。因此,对污染物浓度进行梯形模糊处理,可有效降低浓度波动带来的不确定性。此外,暴露参数是健康风险评价研究中的关键性参数,因人种与地区不同,中国人群的暴露特征与西方国家的差异较大(段小丽等,2012);已有研究发现中国居民的各种暴露参数与美国相差2.5%~33.3%(王宗爽,2009),但在进行健康风险研究时,中国学者主要以借鉴国外参数资料为主,这会造成评价结果的偏差。为此王宗爽等通过综合文献与收集资料,得出了中国成年男性体重均值为62.7 kg,成年女性体重均值为54.4 kg(王宗爽,2009)。而中国因地域宽广,民族多元,南北方人群无论是饮食习惯还是身体特征差异都很大。因此,暴露参数地区化对准确评价健康风险至关重要。笔者通过调研得出研究区成年男性与女性的平均体重分别为70.6 kg和59.0 kg,比全国平均值分别高出12.6%和8.5%;而男、女性日均饮水量分别为2.40 L和2.07 L,分别是段小丽等在河南泌阳县调研所得结果的1.01倍和0.93倍(段小丽,2011)。因此,在研究人体健康风险时,获取接近研究目标的暴露参数是降低不确定性的有效手段。

通过饮水途径所致的暴露风险与暴露人群的生活习惯也紧密相关,韩冰等(2006)考虑到中国居民喝开水的习惯,研究加热沸腾对水中污染物浓度的影响,发现沸腾1 min,水中三氯乙烯、四氯乙烯减少80%以上,四氯化碳减少90%。因此,生活习惯对健康风险造成一定的影响,应进行下一步的修正研究。另外,数学模型是对真实情况的简化总结,与实际情况存在一定差异(王永杰等,2003)。如各种有毒物质危害人体的机理并非完全相同(杨文杰等,2018),并存时可能产生联合毒性,不能简化为各毒物毒性叠加。但由于目前仍未形成系统理论和方法学,以加和的方式计算总风险会导致评价结果的不确定性,需要进行更深的探索研究。

4 结论

(1)一亩泉水源地地下水环境的健康总风险在2.959×10-5~1.504×10-4a-1,55%以上可信度下不超过III级风险,总体为可接受风险水平,但在水源地上游的监测点,风险超过III级风险,应引起必要重视。其风险主要是Cr(VI)引起的,是风险决策管理时重点考虑的指标。不同受体对比,女性健康风险较男性高,成人风险较儿童高。

(2)该水源地的原生环境富含Cr是产生风险的基础,而地下水长期开采等人类活动引起的环境变化是风险产生的驱动力。因此,应从地下水上游着手,加强对该水源地原生环境中Cr的监测,进行预测预警研究;同时合理控制地下水开采,减缓水动力场及环境变化的驱动,防止地下水Cr(VI)污染加剧。此外,针对不同受体应分层次进行防控。

(3)相对于传统环境健康风险评价,梯形模糊评价模型能降低浓度波动对评价结果的影响,且风险在相对应的可信度下处于不同等级,可更好刻画临界状态的风险情况,为风险决策提供更详细的科学依据;相对于三角模糊模型,梯形模糊模型能更好拟合峰值较宽的浓度数据,适用性更强。采用梯形模糊模型及选择恰当的暴露参数是降低不确定性的重要手段,但对模型本身的不确定性仍需要进一步研究。