柴达木盆地咸湖相烃源岩特征

——以英西地区下干柴沟组上段为例

2021-06-07舒豫川胡广庞谦胡朝伟夏青松谭秀成

舒豫川,胡广,庞谦,胡朝伟,夏青松,谭秀成

(西南石油大学地球科学与技术学院,四川 成都 610500)

近年来,在咸湖相碳酸盐油气地质理论和三维地震攻关技术的助推下,柴达木盆地英西地区古近系盐下油气勘探获得重大突破,多口钻井在下干柴沟组上段盐间和盐下湖相碳酸盐岩中获得了日产超千吨的高产油气流,揭示了柴达木盆地古近系沉积体系所具有的巨大油气勘探潜力。但由于勘探程度较低,目前对英西地区古近系深层咸化湖盆沉积特征、岩相类型、成岩作用、成储机理和成藏规律研究薄弱,对深层勘探潜力与成藏条件、油气高产富集主控因素与分布规律的认识还不成熟。为此,本文通过对英西下干柴沟组上段烃源岩开展有机岩石学及有机地球化学研究,探讨了柴达木盆地英西地区的沉积环境和生烃潜力,以揭示咸湖相烃源岩的发育特征和成藏规律,指导实际勘探开发工作。

1 地质背景

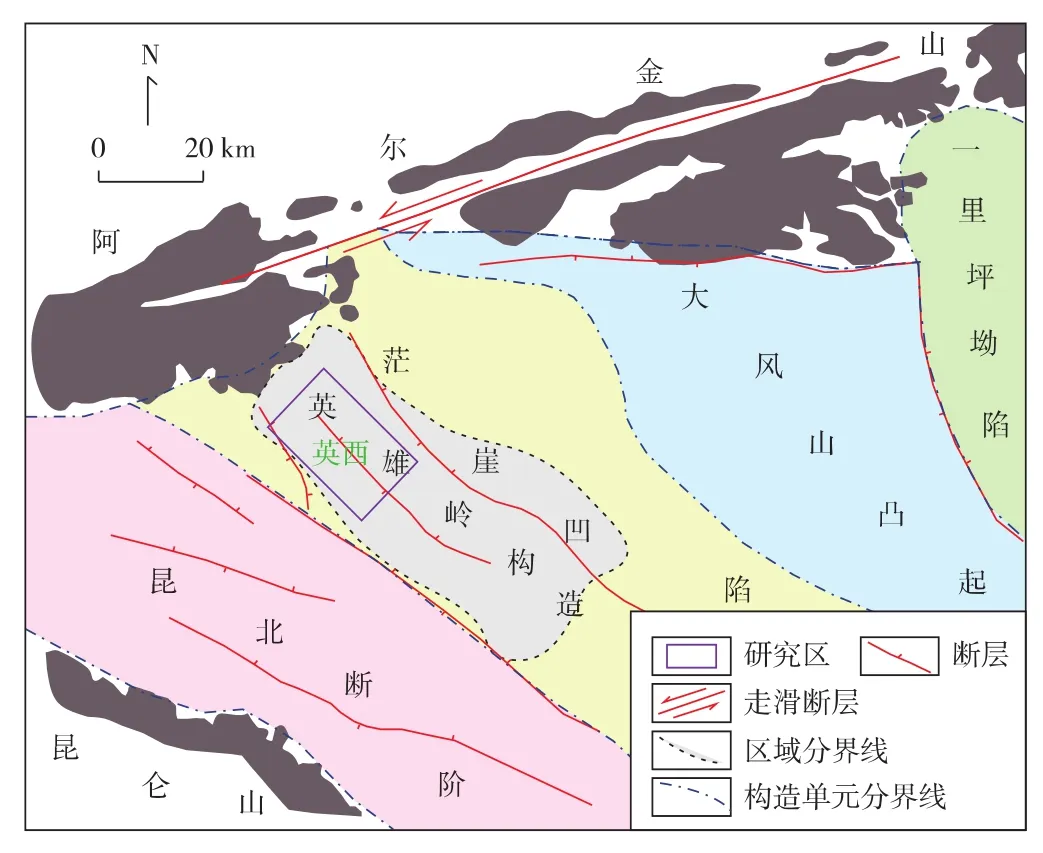

柴达木盆地位于中国西部的青藏高原北部,西部与阿尔金山毗邻,南抵昆仑山,北接祁连山,是一个大型陆相含油气盆地[1]。新生代以来,由于青藏高原持续隆升,使得盆地内部产生了极其复杂的构造,发育了大量的断裂系统,在阿尔金左走滑断裂和东昆仑左走滑断裂的控制下,形成了现今的盆地构造面貌[2]。英西地区位于柴达木盆地西部坳陷区狮子沟-英雄岭构造带的西北端,东部和南部分别与干柴沟构造、英中地区油砂山构造相接,向西延伸至红柳泉斜坡,北到犬牙沟。英西地区构造形态为北缓南陡的弧形背斜(见图1),南北宽 7~8 km,东西长 24 km[3]。

图1 柴达木盆地西部英西地区构造位置

自早喜马拉雅运动开始,柴达木盆地内的气候发生了剧烈变化,沉积环境、盆地演化以及构造格局受到了重要影响,湖盆封闭,气候干寒[4]。英西地区古近纪下干柴沟组上段沉积时期气候干旱,蒸发作用强,湖盆水体表现出半咸—咸水性质;与此同时,三角洲充足的陆源输入使得英西地区矿物成分复杂多样,表现为典型的咸化湖盆特征。由于不同时期的构造挤压具有明显的差异,研究区内发育有明显的隆洼相间的古地形,整体处于半深—浅湖沉积环境(见图2),同时发育有蒸发坪及少量滩坝沉积[5]。英西地区古近系发育有2套地层,自下向上为路乐河组和下干柴沟组。其中,主力烃源岩层系为下干柴沟组[6-7],表现为陆源碎屑、黏土和碳酸盐混合共生的特征[8]。

图2 研究区沉积相与井位分布

2 样品和实验分析方法

2.1 样品

样品共计25件,均为英西地区下干柴沟组上段E3岩心样品(见表1)。为了避免样品本身受到的污染对测试结果造成影响,所有样品在分析前均用蒸馏水反复清洗并烘干。

表1 英西地区下干柴沟组上段样品来源

2.2 实验分析方法

1)干酪根镜检。将新鲜的样品碎裂成黄豆大小,并置于冷水和温水中交替浸泡2~3次作为预处理。先后加入一定量的稀盐酸和氢氟酸以去除样品中的碳酸盐、硫化物、碱性化合物和硅酸盐类,最后使用蒸馏水洗涤、沉降,直至溶液成中性。将经过处理所得的样品制作成薄片以进行有机岩石学显微观察,将制作完好的薄片置于Nikon LHS2H100C21型光学显微镜下,分别在白光和由蓝光激发的荧光模式下进行观测。

2)总有机碳测定。参照标准GB/T 19145—2003对沉积岩中总有机碳进行测定,使用仪器为碳硫分析仪。分析前将所有新鲜样品研磨至100目左右,并将研磨之后的粉末用适当浓度的盐酸处理24 h,再加以离心、烘干,去除无机碳。

3)岩石热解分析。参照国家标准GB/T18602—2012,对样品进行热解分析。分析在Rock-EVAL6热解仪中进行。分析前先选取新鲜样品研磨至100目以下,将样品置于He气中以300°C恒温加热3 min,得到表示游离烃的S1值;将热解炉温度以25°C/min的速率从300°C升温到600°C,得到表示热解烃的S2值,S2峰值最大时的加热温度即为热解峰温Tmax;进一步加热到390°C,此时分解的CO2表示为S3值。最后计算氢指数、氧指数和产率指数:

式中:IH,IO分别为氢指数和氧指数,mg/g;IP为产率指数;S1,S2,S3分别为岩石中游离烃、裂解烃和 CO2的质量分数,mg/g;TOC为总有机碳质量分数,%。

4)干酪根碳同位素值(δ13C)测定。参照国家标准GB/T 18340.2—2010《地质样品有机地球化学分析方法第二部分:有机质稳定碳同位素测定——同位素质谱法》进行测定。分析在DELTAPLUSV稳定同位素质谱仪上进行,碳同位素组成的记录使用V-PDB作为标准。

5)氯仿沥青“A”及族组分测定。参照标准SY/T 5118—2005《岩石中氯仿沥青的测定》和SY/T 5119—2008《岩石中可溶有机物及原油族组分分析》进行测定。将新鲜样品研磨至120目,用二氯甲烷与甲醇的混合溶剂(93∶7)按索氏法抽提72 h;将得到的抽提物蒸发浓缩,去除溶剂,得到的剩余抽提物即为氯仿沥青“A”。将浓缩后的氯仿沥青“A”加入正己烷,震荡混合,静置过夜,待其沉淀,过滤得到沥青质。将剩余抽提物用硅胶和氧化铝(2∶1)进行柱层析,分别用正己烷、正己烷和二氯甲烷(2∶1)、甲醇,分离出饱和烃、芳烃、非烃组分。对分离出的饱和烃组分依照国家标准GB/T 18606—2001《气相色谱-质谱法测定沉积物和原油中生物标志物》进一步进行生物标志化合物分析,包括气象色谱(GC)和色谱-质谱(GC-MS)分析。分析在 5973I色谱质谱仪中进行。

6)镜质组反射率测定。选取5个样品进行镜质组反射率(Ro)测定,测定时使用装有蓝紫色光源的Nikon显微镜和油浸镜头,将多次读数的平均值作为最终测定的Ro值。

3 结果与讨论

3.1 有机岩石学特征

光学显微镜观察发现,英西地区下干柴沟组上段烃源岩的显微有机组分包括无定形体和惰质体(见图3),并以无定形体为主。

图3 英西地区下干柴沟组上段烃源岩显微照片

2类显微组分特征具体表现为:

1)无定形体。样品中可观察到大量的腐殖无定形体(见图3a,3b),其干酪根薄片在透射光下表现为深黄—浅棕色,形状主要为絮状,可见植物残迹;蓝光下多呈现为黄褐—褐色(荧光照片显示微弱,本文省略),生油能力明显弱于腐泥无定形体,主要显微有机组分属于Ⅱ型干酪根。一般认为,无定形体来自浮游藻类、浮游低等生物的分解产物,其生烃潜力与Ⅰ型干酪根相当。近年来的研究成果表明,不同来源成因的无定形体实际成烃能力相差很大,除去浮游藻类,无定形体的组成部分还可能是细菌、动物遗体及高等植物[9]。

2)惰质体。惰质体的原始母质是由木质组织经过凝胶化作用、氧化作用或丝炭化作用而形成[10]。在观察的样品中检测到少量惰质体(见图3c),在透射光下表现为黑色,无荧光,形状表现为边缘平滑的不规则状。

3.2 沉积环境

姥鲛烷(Pr)和植烷(Ph)由植醇演化而来,后者起源于光合生物中叶绿素a和紫硫细菌叶绿素a或b的植基侧链[11],植醇在还原环境下形成植烷,在氧化环境形成姥鲛烷。一般认为,Pr/Ph(即姥鲛烷与植烷质量分数之比,以下烷、烃、碳类比值均为质量分数之比)大于3反映氧化环境,而小于1反映还原环境[12]。

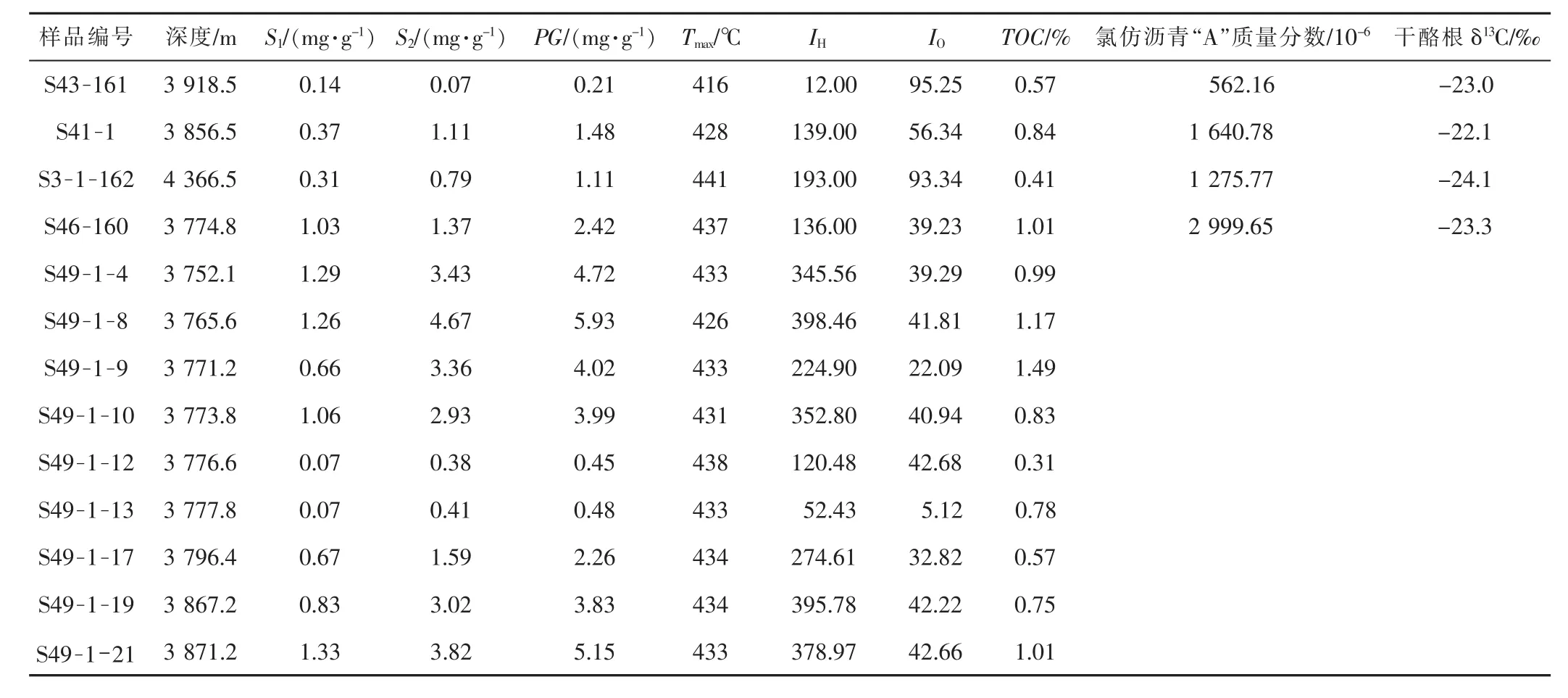

由表2可知,样品Pr/Ph变化范围为0.218~0.743,为典型的还原环境沉积特征。

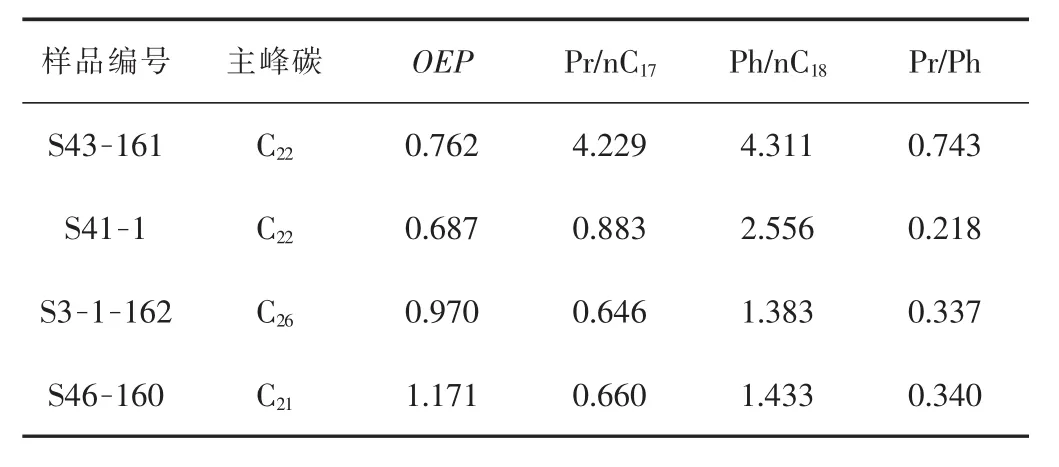

表2 样品的正构烷烃和类异戊二烯烃类参数

升藿烷C31—C35来自细菌藿四醇和其他原核生物体内多官能团C35藿烷类化合物[13]。样品中检测出较多升藿烷类化合物(C31—C35)(见图4、表3),C35升藿烷指标及C35S/C34S值表明沉积环境为缺氧还原环境[14]。伽马蜡烷来源于四膜虫醇[15],出现于海相或盐湖相等高盐度环境中[16],高伽马蜡指数 GI(伽马蜡烷/C30藿烷)表示沉积期间的高度还原和高盐度条件[13]。样品检测出大量的伽马蜡烷,GI范围在0.19~0.89(见表3),这表现出咸水环境的沉积特征。

图4 下干柴沟组上段样品气相色谱和色谱-质谱特征

表3 样品的萜烷类生物标志化合物参数

综上所述,柴达木盆地英西地区下干柴沟组上段烃源岩沉积于盐度较高的缺氧还原环境中。

3.3 生烃潜力

3.3.1 有机质丰度

表征有机质丰度的参数包括总有机碳质量分数TOC、氯仿沥青“A”质量分数、岩石热解生烃潜量PG(S1+S2)等。

此前关于咸化湖盆的研究认为,其烃源岩TOC一般在0.2%~0.6%,平均低于0.5%,相关的咸化湖盆烃源岩TOC评价标准远低于正常湖相烃源岩。然而,有关资料表明,咸化湖盆中可以发育高有机质丰度的烃源岩,如渤海湾盆地沙河街组四段上亚段,其TOC值一般在1.5%~4.5%[16]。而由表4可知,英西地区下干柴沟组上段样品总有机碳质量分数在0.31%~1.49%,平均值为0.82%。其中,TOC大于0.5%的样品有11个,占84.6%。若以文献[17]定义的咸湖相效烃源岩的TOC下限0.5%为依据,则英西地区下干柴沟组上段有效烃源岩比率为84.6%。

表4 样品的有机地球化学参数

根据标准SY/T 5735—1995《陆相烃源岩地球化学评价方法》,达到好烃源岩标准的氯仿沥青“A”质量分数为 1 000×10-6~2 000×10-6。 而所测样品氯仿沥青“A”质量分数在 562.16×10-6~2 999.65×10-6,平均值为1 619.59×10-6,其中,样品S46-160达到很好烃源岩标准(大于2 000×10-6),显示英西地区下干柴沟组上段烃源岩为有效、好的烃源岩。

样品的游离烃S1范围在0.07~1.33 mg/g,热解烃S2范围在0.07~4.67 mg/g,生烃潜量PG范围在0.21~5.93 mg/g,平均值为3.40。按照SY/T 5735—1995陆相烃源岩评价标准,英西地区下干柴沟组上段烃源岩属于中等烃源岩(2~6 mg/g)。

由总有机碳质量分数、氯仿沥青“A”质量分数、岩石热解生烃潜量可知,英西地区下干柴沟组上段烃源岩的有机质丰度一般。

3.3.2 有机质来源及类型

有机质的来源决定了有机质类型,而后者又对烃源岩的生烃潜力和生油气性有重要影响[18]。

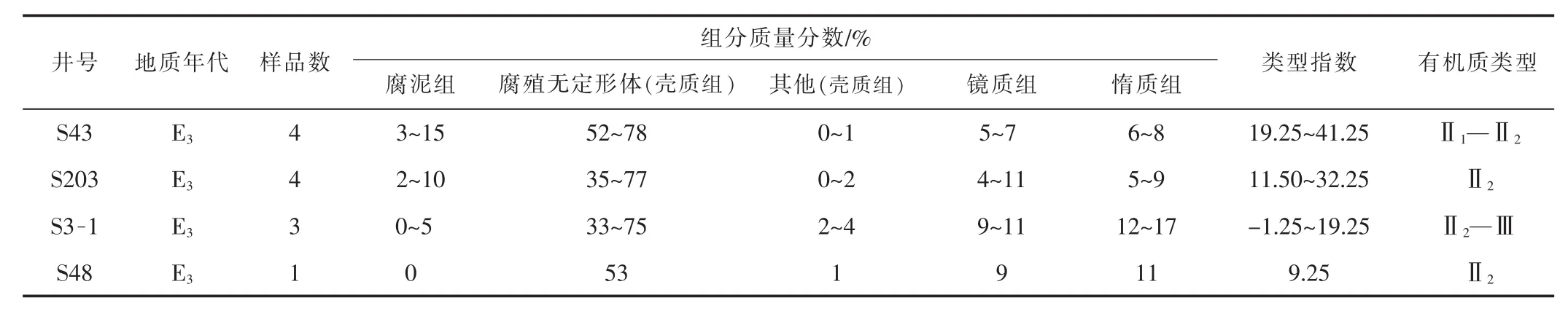

通过光学显微镜观察,确定干酪根中不同显微组分的质量分数,采用T指数法计算可得出干酪根类型(T=(100A+50B-75C-100D )/100,其中 A,B,C,D 分别为腐泥组、壳质组、镜质组和惰质组组分质量分数)。由表5可知,所观察样品有机质类型指数在-1.25~41.25,类型包括Ⅱ1型、Ⅱ2型和Ⅲ型,大部分为Ⅱ2型。

表5 样品的显微有机组分及有机质类型

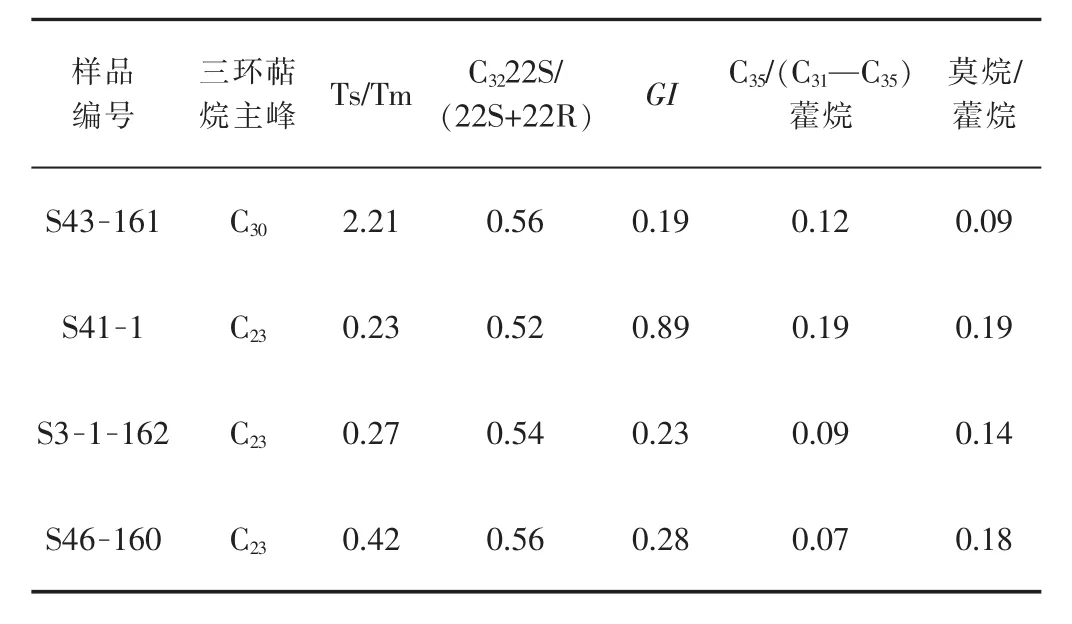

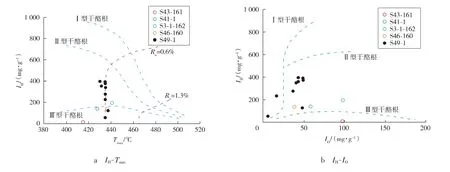

样品的氢指数在 12.00~398.46 mg/g,平均为232.60 mg/g,氧指数在 5.12~95.00 mg/g,平均为 45.60 mg/g,显示大多数样品有机质类型为Ⅱ型或Ⅲ型。IHTmax图(见图5a)显示样品大部分处于Ⅱ型区域,少数处于Ⅲ型区域;对比IH-IO图(见图5b)可以发现,样品大部分也处于Ⅱ型区域,与IH-Tmax图一致。显示出干酪根类型主要为Ⅱ型,少数为Ⅲ型。

图5 研究区有机质类型分布

根据中国大陆盆地的特征,Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ型干酪根所对应的干酪根 δ13C 分别为-29.0‰~-27.0‰,-27.0‰~-26.0‰,-26.0‰~-22.5‰[19],而被测样品干酪根 δ13C 均高于-26.0‰(见表4),表现为Ⅲ型干酪根特征。这是由于咸化湖盆的水体为高盐度水体,其中的碳酸钙沉淀大于正常湖水,二氧化碳含量低于正常湖水,自养生物中的13C分馏作用弱于正常湖水,导致聚集的有机质稳定碳同位素偏重。因此,英西地区下干柴组上段烃源岩碳同位素偏重与咸化湖盆的高盐度水体有关,不能用来反映有陆相高等植物输入。

由T指数法、IH-Tmax图、IH-IO图、干酪根δ13C测定数据可知,英西地区下干柴沟组上段烃源岩有机质类型主要是Ⅱ型,少数为Ⅲ型。

在生物标志化合物特征上,生物母质来源为水生低等藻类的沉积有机质,其正构烷烃分布通常为前峰型,主峰碳数较低(通常为 nC15,nC17,nC19);生物母质来源主要为陆生高等植物的沉积有机质,其正构烷烃通常呈后峰型,主峰碳数较高(nC27,nC29,nC31)。 所测样品正构烷烃分布包括双峰型和单峰型,说明有机质来源既有藻类,也有高等植物。

甾烷类的分布同样可以用于指示有机质来源。C29甾烷可能来源于高等植物,而C27甾烷则主要指示水生低等藻类,因此分别指示陆源环境和开放的海相环境。C28甾烷与硅藻、沟鞭藻等有关,可以指示湖相环境[20]。由甾烷的 C27,C28,C29三元图(见图6)可以发现,柴达木盆地英西地区下干柴沟组上段烃源岩有机质来源主要为浮游生物、细菌,显示出母质来源的混合性。

图6 甾烷 C27,C28,C29 三元图

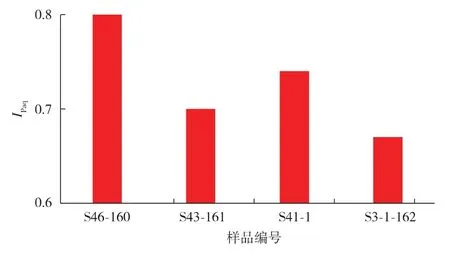

IPaq指数用来判断浮游生物、藻类与陆生高等植物相对量的大小。

式中:w为正构烷烃的相对质量分数。

在降水季节性较强的湖区以及相对封闭的盆地湖区,IPaq低值指示湖泊有机质来源以陆生植物为主,湖泊水位较高;IPaq高值指示陆生植物输入较少,菌藻类和水生植物的相对贡献大大增加,湖泊水位较低。研究表明:当IPaq<0.10,反映湖泊水生生物以陆源高等植物为主;0.10<IPaq<0.40,反映湖泊水生生物以陆生大型植物为主;0.40<IPaq<1.00,反映湖泊水生生物以藻类和浮游生物为主。由图7可知,柴达木盆地英西地区下干柴沟组上段烃源岩IPaq值介于0.60~0.81,平均为0.73,反映裂陷期烃源岩有机质母质以浮游藻类与陆生植物植物混源为主,但是,浮游藻类占据优势。

图7 英西地区下干柴沟组上段烃源岩IPaq直方图

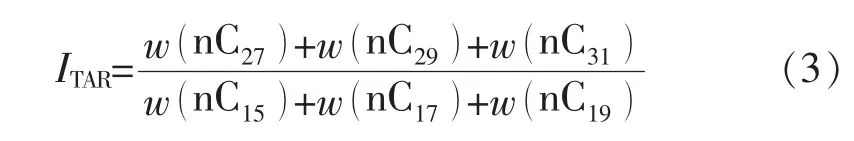

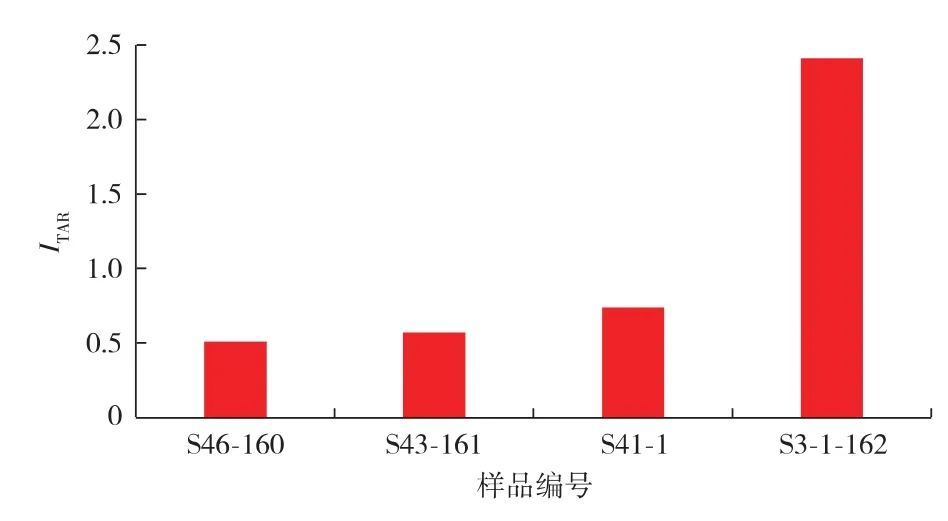

烃源岩正烷烃的长短组分间的比值指标ITAR可以衡量陆生和水生的来源,它可以反映以细菌、藻类为代表的低等生物输入与陆生高等植物输入对湖泊沉积有机质的相对贡献,而较低的ITAR往往指示藻类、细菌等有机质的优势输入。

采用ITAR来估计研究区陆源高等植物与低等水生生物在有机质中的相对比例,从而确定有机质的母质来源(见图8)。

图8 英西地区下干柴沟组上段烃源岩ITAR直方图

由图8可知,英西地区下干柴沟组上段烃源岩ITAR介于0.51~2.41,平均为1.06,显示有机质母质来源以低等水生生物为主。

从甾烷类生物标志化合物参数来看,C29ααα(20R)/C27ααα(20R)为 0.70~1.68。其中:样品 S41-1 的C29ααα(20R)/C27ααα(20R)为 0.70,显示出母质来源为以藻类为主, 样品 S43-161,S3-1-162,S46-160 的C29ααα(20R)/C27ααα(20R)均大于 1.30,显示出母质来源以高等植物为主。

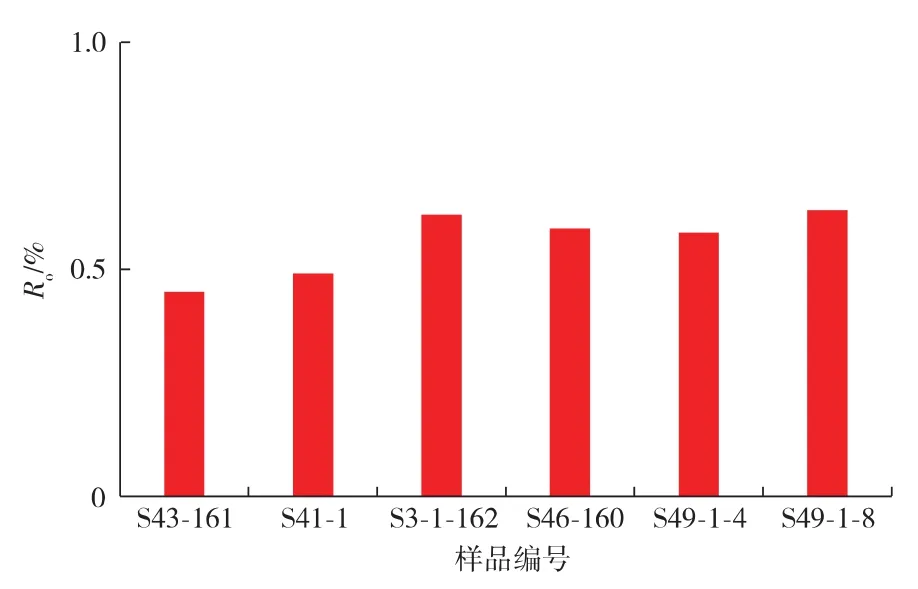

3.3.3 有机质成熟度

有机质的热演化程度(成熟度)是评价烃源岩生烃潜力的重要指标之一,烃源岩只有达到适当成熟度时才会生烃。镜质组反射率Ro、岩石热解峰温Tmax、产率指数IP和生物标志化合物特征均可作为有机质成熟度评价的参数。

镜质组反射率是反映有机质成熟度的常用参数:Ro<0.50%时的烃源岩处于未成熟阶段;当Ro=0.50%时,烃源岩达到生烃门限;0.50%<Ro<1.30%时,烃源岩处于成熟阶段,以生油为主。由图9可知,所测样品Ro在0.45%~0.63%,平均为0.56%,因此,研究区烃源岩成熟度为未成熟—成熟。

图9 英西地区下干柴沟组上段烃源岩镜质组反射率

正构烷烃无明显奇偶优势(OEP≈1)的有机质具有较高的热演化程度[21],而正构烷烃奇碳优势(OEP>1)或偶碳优势(OEP<1)的有机质一般成熟度较低。所测样品的正构烷烃OEP值0.687~1.171(见表2)。显示烃源岩的成熟度为未成熟—成熟。

三降藿烷的2个异构体中,Ts的稳定性高于Tm,因而它们的Ts/Tm与有机质热演化程度呈正相关,且这一关系在成熟度较高时仍能适用[22]。所测样品的Ts/Tm为0.23~2.21,变化范围较大,表明烃源岩热演化程度不均匀。

C32升藿烷 22S/(22S+22R)在 0.50~0.54,可能表明产油的开始;达到0.57~0.62,表明已达到或超过了石油生产的主要阶段。所测样品的C32升藿烷异构体参数 C3220S/(20S+20R)为 0.52~0.56(见表3),表明有机质处于未成熟—成熟阶段。

莫烷/藿烷随着成熟度的增高而减小:高于0.80的莫烷/藿烷,表明烃源岩有机质未成熟;莫烷/藿烷在0.80~0.15,为有机质成熟的烃源岩;莫烷/藿烷低于0.15,为有机质高成熟的烃源岩。所测样品的莫烷/藿烷为0.09~0.19(见表3),显示出研究区样品的有机质成熟度为低成熟—成熟。

对C29甾烷而言,它的2组异构体参数C2920S/(20S+20R)和 C29αββ/(αββ+ααα)会随成熟度升高而增加。二者分别为0.25和0.27,为未成熟和低成熟原油的界限;二者分别为0.42和0.43,为低成熟和成熟原油的界限[23]。由表6可知,柴达木盆地下干柴沟组上段样品 C2920S/(20S+20R) 在 0.36~0.49;C29αββ/(αββ+ααα)在0.24~0.55,表明研究区样品的有机质成熟度在未成熟—成熟。

综上所述,可以判断出柴达木盆地英西地区下干柴沟组上段烃源岩的成熟度为未成熟—成熟。

4 结论

1)评价柴达木盆地英西地区下干柴沟组上段咸湖相烃源岩为有效烃源岩。有机质丰度一般,TOC在0.31%~1.49%;氯仿沥青“A”质量分数在 562.16×10-6~2 999.65×10-6。有机质类型主要为Ⅱ型干酪根,少数为Ⅲ型干酪根。有机质成熟度为未成熟—成熟。

2)生物标志化合物参数显示柴达木盆地下干柴沟组上段烃源岩沉积于还原性较强、水体盐度较高的缺氧湖相环境中。烃源岩生烃母质来源较为复杂,包括低等水生藻类、细菌和陆生高等植物,以低等水生生物为主。

3)柴达木盆地下干柴组上段烃源岩δ13C偏重,与咸化湖盆的高盐度水体相关,而不能反映陆相高等植物输入的贡献。