浮针配合颈舒颗粒治疗颈源性眩晕临床研究∗

2021-06-07任树军杨春雨杜海月王龙飞周宏政张乐鑫李远峰

任树军 杨春雨 杜海月 王龙飞 周宏政 张乐鑫 李远峰△

(1.黑龙江中医药大学附属第一医院,黑龙江 哈尔滨 150040;2.黑龙江中医药大学,黑龙江 哈尔滨 150040;3.黑龙江省哈尔滨市中医医院,黑龙江 哈尔滨 150040)

颈源性眩晕是一种发病率较高的眩晕性疾病,由于颈部骨质增生、滑脱或颈椎失稳等因素压迫椎动脉,使其管腔变窄,引起供血障碍,出现以眩晕、疼痛为主,常伴随视物模糊、耳鸣耳聋及活动功能障碍等症状。颈源性眩晕让患者长期处于焦虑之中,严重影响了生活质量[1]。目前对于颈源性眩晕的治疗,西医多采用椎间孔周围封闭法、电疗法、口服药物等治疗措施[2]。本研究采用浮针配合颈舒颗粒治疗颈源性眩晕,效果较好。现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 病例选择 诊断标准:依照《中医病证诊断疗效标准》[3]《眩晕诊治专家共识》[4]。纳入标准:符合中西医诊断标准;年龄18~70岁;具有良好的依从性;可以接受浮针治疗;对本治疗方案知情同意,并签署知情同意书。排除标准:有传染性疾病、恶性肿瘤、高血压病者;处于妊娠期、哺乳期妇女;患有严重心、肝、肾功能不全者;患有眼源性、耳源性眩晕者。

1.2 临床资料 本研究共收集108例颈源性眩晕患者,均来自黑龙江中医药大学附属第一医院骨伤科门诊,采用随机数字表法分为3组,每组各36例。浮针组男性14例,女性22例;年龄18~69岁,平均(44.36±12.28)岁;病程3~11个月,平均(6.58±1.89)个月。颗粒组男性16例,女性20例;年龄20~70岁,平均(42.83±11.92)岁;病程2~10个月,平均(6.33±2.00)个月。治疗组男性17例,女性19例;年龄19~68岁,平均(42.72±11.50)岁;病程 3~12个月,平均(6.63±2.44)个月。各组患者临床资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.3 治疗方法 浮针组采用浮针治疗,以肩颈部肌痛点为主,常见于头夹肌、颈夹肌、斜方肌、冈上肌等部位。操作:患者坐位,针具采用南京浮针研究所研制的浮针进针器和一次性浮针(国家发明专利号:971143188,公开号:CN-1186653A,直径1.5 mm,长度32 mm),肌痛点部位常规消毒,进针时皮肤要适度松弛。进针时,针尖置于痛点处,针体与皮肤呈15~25°角,刺入时用力适中,快速透皮,刺入略达肌层即可。然后使针身离开肌层,退于皮下,沿皮下向前推进,勿深入,局部皮肤可有线状隆起。手握针座,以进针点为支点做扇形运动,动作柔和有规律,扫散动作和时间视情况而定,一般持续2 min,200次左右。结束后将针芯搁置在安全处,防止刺伤他人,然后把胶布贴敷于针座,以固定软套管,留管时间一般在8~24 h。在进针点用一个干棉球盖住针孔,再用胶布贴敷,以防感染。隔日治疗1次。颗粒组口服颈舒颗粒(国药集团精方药业股份有限公司,国药准字Z20010153),每次6 g,每日3次。连续治疗2个疗程。治疗组采用浮针配合颈舒颗粒联合治疗,治疗方法与浮针组、颗粒组相同。3组均以7 d为1个疗程,疗程无效即止。

1.4 观察指标 1)眩晕症状评分比较:参照《中药新药临床研究指导原则》[5]进行症状评分。头晕、耳鸣和恶心呕吐计分细则:频繁发作,影响工作和睡眠,3分(重度);偶尔出现,不影响正常工作,1分(轻度);介于轻度重度之间的,2分(中度);无症状,0分。2)血流动力学:治疗前后分别用彩色多普勒超声测量左右椎动脉和基底动脉的血流平均值,改善程度越好治疗越佳。3)视觉模拟评分(VAS):没有疼痛为0分,剧烈疼痛为10分。

1.5 疗效标准 依据《中药新药临床研究指导原则》[5]进行疗效判定。治愈:无头晕目眩、疼痛等症状,颈椎活动良好,无不良反应。显效:头晕目眩、疼痛等临床症状得到改善,但仍有颈椎不适伴有体位性眩晕及耳鸣,其发作频率降低。有效:头晕目眩、疼痛等临床症状有一些缓解,颈椎不适、耳鸣、恶心乏力及发作频率略有缓解。无效:症状没有改变甚至加重。总有效率=(治愈例数+显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.6 统计学处理 应用SPSS20.0统计软件。计量资料以(±s)表示。计数资料则用χ2,用方差分析进行组间比较。符合正态分布用t检验,不符合正态分布用秩和检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

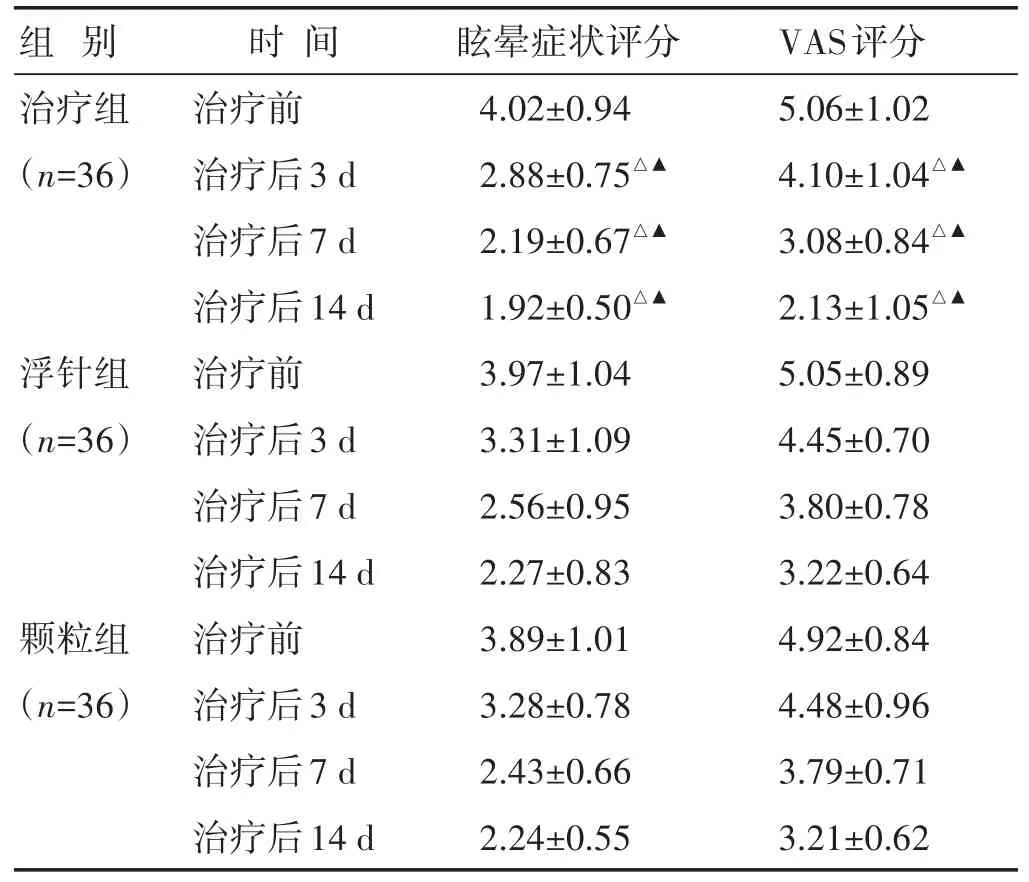

2.1 各组治疗前后眩晕症状评分比较 见表1。治疗后3、7、14 d各组患者眩晕症状评分、VAS评分皆有不同程度的降低,组间比较存在明显差异(P<0.05),且治疗组评分低于其他两组评分(P<0.05)。

表1 各组治疗前后眩晕症状评分、VAS评分比较(分,±s)

表1 各组治疗前后眩晕症状评分、VAS评分比较(分,±s)

注:与浮针组同时间点比较,△P<0.05;与颗粒组同时间点比较,▲P<0.05。下同。

组 别 时 间 眩晕症状评分VAS评分治疗组(n=36)浮针组(n=36)颗粒组(n=36)治疗前治疗后3 d治疗后7 d治疗后14 d治疗前治疗后3 d治疗后7 d治疗后14 d治疗前治疗后3 d治疗后7 d治疗后14 d 4.02±0.94 2.88±0.75△▲2.19±0.67△▲1.92±0.50△▲3.97±1.04 3.31±1.09 2.56±0.95 2.27±0.83 3.89±1.01 3.28±0.78 2.43±0.66 2.24±0.55 5.06±1.02 4.10±1.04△▲3.08±0.84△▲2.13±1.05△▲5.05±0.89 4.45±0.70 3.80±0.78 3.22±0.64 4.92±0.84 4.48±0.96 3.79±0.71 3.21±0.62

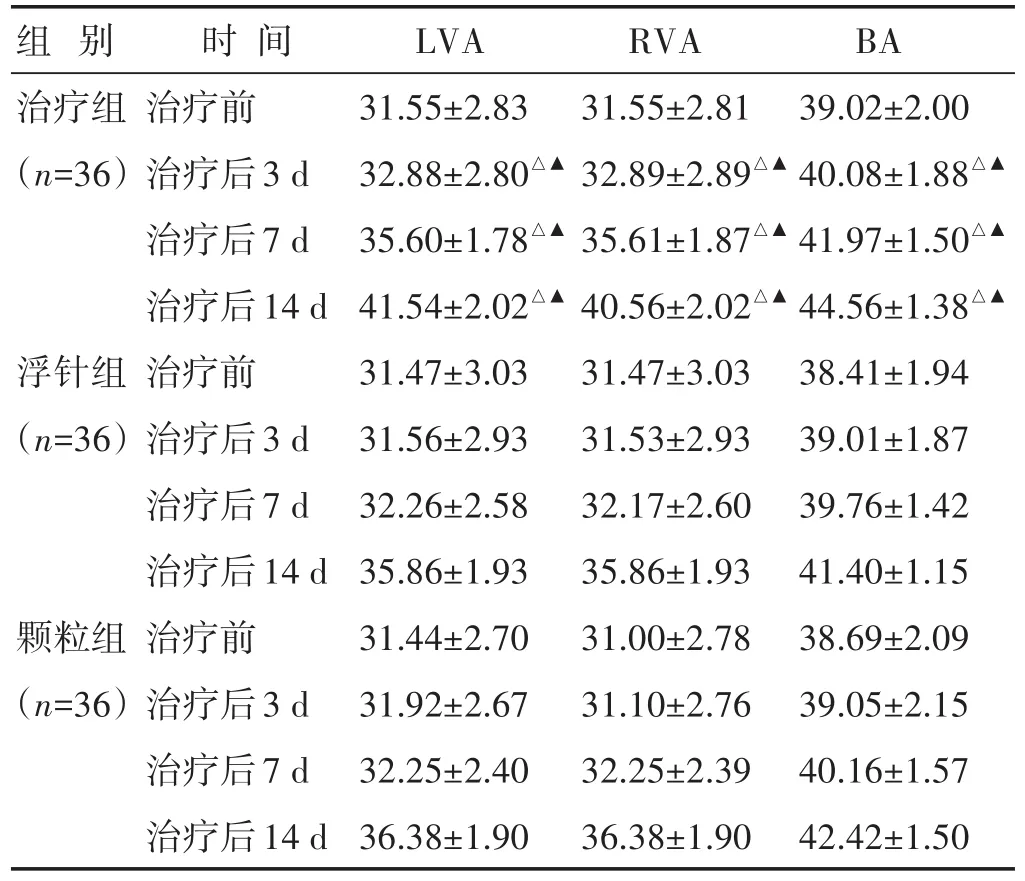

2.2 各组治疗前后血流动力学指标比较 见表2。治疗后3、7、14 d各组患者椎-基底动脉血流速度皆有改善,组间比较有明显差异(P<0.05),且治疗组改善优于其他两组评分(P<0.05)。

表2 各组治疗前后血流动力学指标比较(cm/s,±s)

表2 各组治疗前后血流动力学指标比较(cm/s,±s)

组别 时间LVA RVA BA治疗组(n=36)浮针组(n=36)颗粒组(n=36)治疗前治疗后3 d治疗后7 d治疗后14 d治疗前治疗后3 d治疗后7 d治疗后14 d治疗前治疗后3 d治疗后7 d治疗后14 d 31.55±2.83 32.88±2.80△▲35.60±1.78△▲41.54±2.02△▲31.47±3.03 31.56±2.93 32.26±2.58 35.86±1.93 31.44±2.70 31.92±2.67 32.25±2.40 36.38±1.90 31.55±2.81 32.89±2.89△▲35.61±1.87△▲40.56±2.02△▲31.47±3.03 31.53±2.93 32.17±2.60 35.86±1.93 31.00±2.78 31.10±2.76 32.25±2.39 36.38±1.90 39.02±2.00 40.08±1.88△▲41.97±1.50△▲44.56±1.38△▲38.41±1.94 39.01±1.87 39.76±1.42 41.40±1.15 38.69±2.09 39.05±2.15 40.16±1.57 42.42±1.50

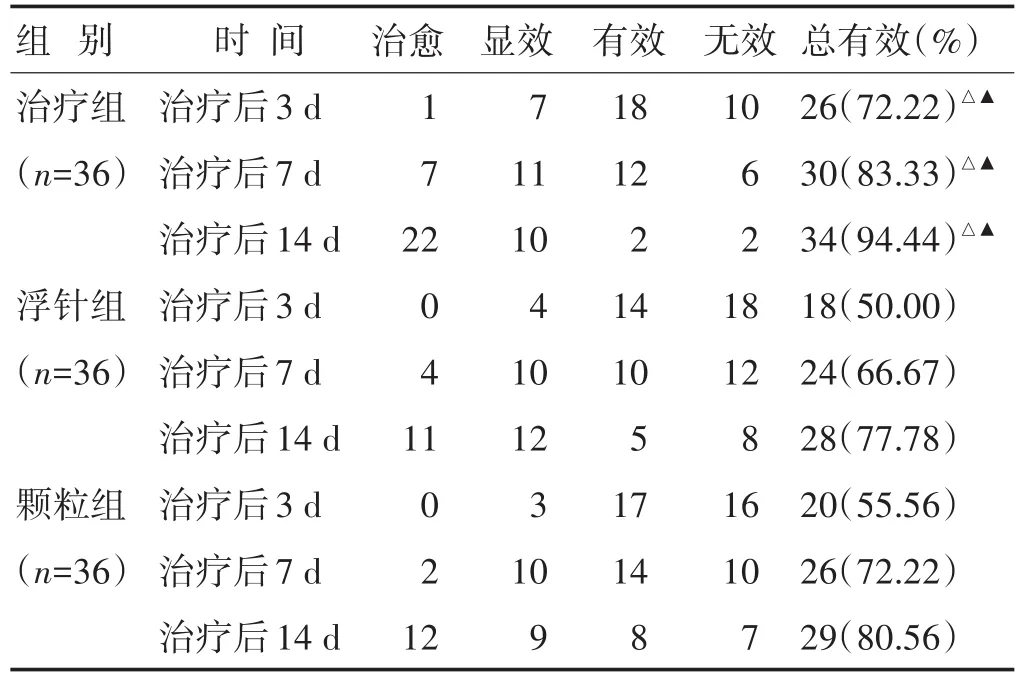

2.3 各组临床疗效比较 见表3。治疗组治疗后3、7、14 d有效率明显优于其他两组有效率(P<0.05)。

表3 各组临床疗效比较(n)

3 讨 论

近年来颈源性眩晕发病率越来越高,且呈现年轻化趋势,给患者带来极大的困扰[6]。在中医学中,颈源性眩晕可归属到“眩晕”之中,其病因多虚实夹杂[7]。可由风阳上扰,痰瘀内阻等,邪害空窍,内犯于脑;或由肝胆失调,肝病气逆,气血不足,脑海空虚,精血不能上呈空窍。朱震亨认为,眩晕为痰,《丹溪心法·头眩六十七》云“无痰则不作眩”。张景岳认为眩晕主要以虚为主,《景岳全书》卷十七云“眩晕一证,虚者居其八九”。现代医学认为,神经体液因素和生物力学失衡可导致颈源性眩晕。尤其颈椎失稳与疼痛、眩晕、视物模糊等症状相关性较大[8],且大量研究表明颈椎不稳是导致颈源性眩晕的重要发病机制[9]。其中上下关节突关节滑脱、颈椎弧度变小、椎间隙变窄、椎节失稳后的钩锥关节松动及变位而波及侧方上下横突孔等,这些原因都可以压迫椎动脉或刺激椎动脉[10],从而出现眩晕、视物模糊、疼痛及功能活动障碍等症状。

目前,中医治疗颈源性眩晕主要有中药、理疗、牵引、针灸等方法;而现代医学多采用改善脑供血的药物治疗,严重者可手术治疗[11]。浮针疗法是一种起效迅速、痛苦小、安全方便的新型物理疗法[12],是传统针灸学和现代医学相结合的产物。据研究表明[13],浮针治疗颈源性眩晕疗效显著,主要以皮部理论、近治理论、以通为腧理论以及《黄帝内经》刺法论述为理论依据[14-16]。符仲华经过临床实践发现,进行浮针扫散手法的同时配合患者局部肢体活动起效更快且持久[17],不仅可以使肌痉挛得到有效的缓解,还能改善患肌组织的血液循环,从而缓解疼痛[18]。颈舒颗粒是由三七、当归、川芎、红花、天麻、肉桂和人工牛黄7味药物组成。方中三七活血化瘀,消肿止痛为君药。红花味辛性温,有活血化瘀止痛之功,当归性温味甘、辛,有补血活血止痛之效,川芎性温味辛,可行气活血止痛,走而不守,既能行散,上行可达巅顶,又入血分,下行可达血海。当归、红花、川芎共为臣。肉桂性大热,味辛、甘,有补阳除冷通血脉之功,使血得热则行[19],天麻息风止痛,二药共为佐药。牛黄性凉味苦,有开窍通络之功,用以制约肉桂之热,为使药。7味药共调有活血化瘀、通窍止痛之功,使头颈得以濡润滋养,解决供血障碍,进而达到缓解眩晕的目的,同时能够有效地巩固浮针疗效。因此浮针配合颈舒颗粒治疗颈源性眩晕,不仅能有效缓解眩晕、疼痛等症状,更可以改善颈部根源问题,从而减少或消除患者的痛苦。

综上所述,本研究采用浮针配合颈舒颗粒治疗颈源性眩晕,不但可以有效改善眩晕、椎-基底动脉血流速度、疼痛等临床症状,而且疗效优于单纯浮针和单纯口服颈舒颗粒。浮针操作简单、疗效显著且安全性高易于患者接受。由于本研究疗程较短,浮针配合颈舒颗粒短期疗效虽然显著,但远期疗效需要进一步观察。