英语集合表量构式的体验认知解读*

2021-06-07李懋瑶

李懋瑶,仇 伟

(济南大学 外国语学院,山东 济南 250000)

与汉语不同,英语作为非量词性语言,主要借用名词对相应名词指称物进行表量表达,构成双名词结构(binominal construction)。该结构中,被借用名词称为表量词,当其由描写一组离散实体的集合、本身表述整体意义的英语名词(如group、bunch、crowd等)充当时[1],在该结构中对另一名词进行集合性表量,构成英语集合表量构式,其句法框架为“a(n)+N1+of+N2”。其中N1是集合表量词,充任表量成分,N2为复数名词,物质名词或抽象名词,充当表量对象。如“a flock of wolves”中,集合名词“flock”是表量成分,“wolves”为表量对象。

集合表量构式作为英语名词系统中一个数量巨大的开放类短语量词家族,是双名词构式的最佳代表,其语义属性和句法特征吸引了大量研究者的广泛关注和探究。关于该构式,学界关注较多的是对其语义特征及中心焦点的识别,目前已有较多研究者从表层语义描述[2-4]及认知隐转喻[5-9]角度探究集合表量构式的语义特征,并将N2视为集合表量构式的中心焦点,承担集合表量构式的中心语义。可见,关于集合表量构式语义属性的探讨一直没有停止,且始终未有统一答案,对其中心焦点的阐释又缺乏更深层次的体验性理据,亟待继续对其进行考量。因此,本研究拟引入体验认知这一全新视角,对英语集合表量构式的语义属性及中心焦点进行考证,以阐析该构式所浮现的认知理据。

一、容器图式对集合表量构式的投射

集合表量构式“a(n)+N1+of+N2”中,N2原为无界事体,在集合表量词的选择修饰下具有了边界性[10]。“物质名词假说”(Mass Noun Hypothesis)[11-12]认为,表量构式中,N2指代无明显边界的“物质”[13-14](substances)或“集合”[15](collectives),而非有界的“物体”(bodies),其内部量含义模糊,在对其表量计数时须由表量词对其进行“集合化”或“个体化”[16]176。由此可知,英语集合表量构式中,N1对N2进行“集合化”以前,N2作为独立物质或抽象事体,本身具有无界性。然而,得益于集合表量词的选择与修饰,原本无界的N2发生类转成为有界搭配名词。这种由无界名词类转为有界名词的特殊语义现象,体现在集合表量词的修饰与限制中,是集合表量构式所独有的属性。基于此类转操作,集合表量构式具有具体指称,其内部集合体具有了边界,由此推出其整体性及模糊数量性。这种由集合表量词赋予边界,获得内部整体及模糊数量特征的过程,来自于容器图式对集合表量构式的动态逻辑推理的投射。

(一)容器图式概论

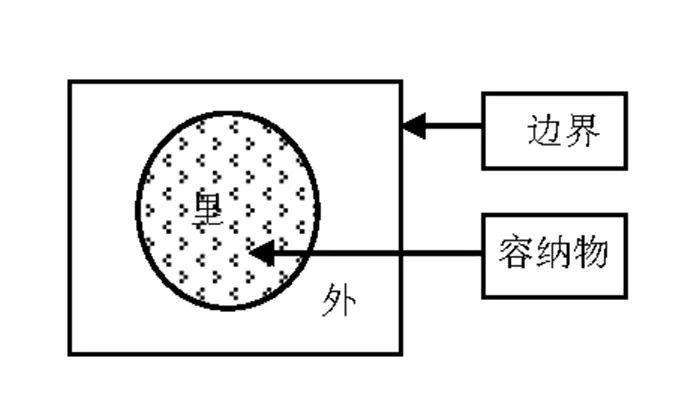

容器图式源于人类的体验经验,由人的身体结构及感知运动系统直接体验[17],[18]282-283。每个人的身体都是一个由皮肤包裹以致与外界隔绝的三维容器,具有“里—外”之分:通过进食,外界物体被容纳至人体内,又通过排泄,内部物体被排除至体外。这种“里—外”空间经验,是人类由其身体结构所直接体验到的一个简单空间关系,经反复体验,在心智空间内形成容器图式。容器图式有赖于人们日常生活中与外界进行的感知互动体验,先于概念及命题;与此同时,反复的感知体验被提取并存储为容器图式,产生概念表征,使得容器图式同时又具备概念意义,成为理解相关抽象概念的基石。容器图式由内部(interior)、外部(exterior)和边界(boundary)等图式角色构成,在人类心智空间内形成一个容器构型[19]16。这种构型形成于现实容器经验,因而具有相当的实在性,是意象性的。同时,这种构型又是从日常生活中的基本体验经验中提取概括出来的,表征“容器”这一概念范畴内的众多共享特征,因而又是图式性的,可统一表征空间上具有类似意象的各类具体实体或抽象体。具体描述如下:

A. 身体经验:人们经历了将身体视为容器和容器里东西的过程。

B. 结构成分:INTERIOR, BOUNDARY, EXTERIOR。

C. 基本逻辑:若A在B中,X在A中,则X在B中。

D. 容器图式,见图1。

图1 容器图式

鉴于容器图式所具有的高度图式性,图1并不等同于具体类型的容器,而仅仅代表在不同现实容器的体验中所提取的一个抽象表征,“是一种空间关系的动态类比表征”[20]。作为意象图式中的一种,容器图式既是抽象概念理解的基础,也是知识建构的出发点。

(二)集合表量构式内部特征的体验认知过程

在体验外界类似结构,建构相关语言概念时,受完型(gestalt)心理的驱使,人类倾向于对外界事体进行整体性认知[21],此时心智空间内进行容器图式的投射以赋予外界体边界使之成为整体这一操作成为主要手段。容器图式具有的一个重要逻辑推理是:容器内物体要受到容器边界的限制。因此,这种由边界隔绝的“里—外”逻辑结构被投射至现实情境或话语,认知主体开始在心智空间进行相关的图式模拟,在对相关事体的概念化过程中实现其内部的逻辑及推理。所谓心智模拟(mental simulation),即想象某一概念相关的动作并在大脑里实施这一动作的过程[18]345-347,是“概念的意义性(meaningfulness)的基础”[22]。容器图式的投射及心智空间内对该图式的模拟,是集合表量构式内部语义获取的主要来源。经容器图式的投射及模拟操作后的集合表量构式,自身被赋予了同类逻辑结构,具有了边界性概念。即使N2指称物本身没有清晰边界,也被强加一个界限,边界化为有内外之分的可计量有界体。值得注意的是,此处的边界并非总是客观实际上的边界,而是基于人的认知在概念上划定的边界,其本质上是虚拟的。具体可表现为某一部分虚拟,如杯子、桶等,尽管上部无界,但基于完形心理,仍被想象为具有虚拟边界,视作有界实体;抑或纯然虚拟,如相邻的不同离散实体构成的一个集合,认知主体对其施加一个完全虚拟的空间边界将其集合化。且该边界通常是模糊(fuzzy)的,例如“hand”,作为身体的一个部位,尽管很难决定一个位置以划定一个明晰的边界使其成为一个有界体,但“hand”显然是有界的,并不会包括延伸至“elbow”的其他部位。

具体来说,整个投射过程的实现,体现在集合表量构式“a(n)/number + N1 + of +N2”中,即是N2原为无界事体,出于集合表量及整体认知需求,认知主体将容器图式投射其上,这一操作由集合表量词N1实现,N1此时作为容器容纳N2,离散无界的N2成为容纳物被容器N1赋予边界。由此N1“集合化”N2,赋予了N2集合数量属性。此时N2原有无界性取消,具有虚拟边界性,例如:

(1) a.*He sees cattle.

b. He sees a herd of cattle.

例 (1a)的不可接受性在于表达式中使用了cattle, 使识解过程无法建立结构边界, 也就是说无法确定指称事体的具体实例。(1b)中a herd of cattle在 Langacker的分析中是有界的, 集合表量结构a herd of对cattle进行了单元化的处理,赋予物质名词边界使其有界化, a herd of cattle在直接辖域内成为有界整体,有其具体指称。例(1)的有界化过程见图2。

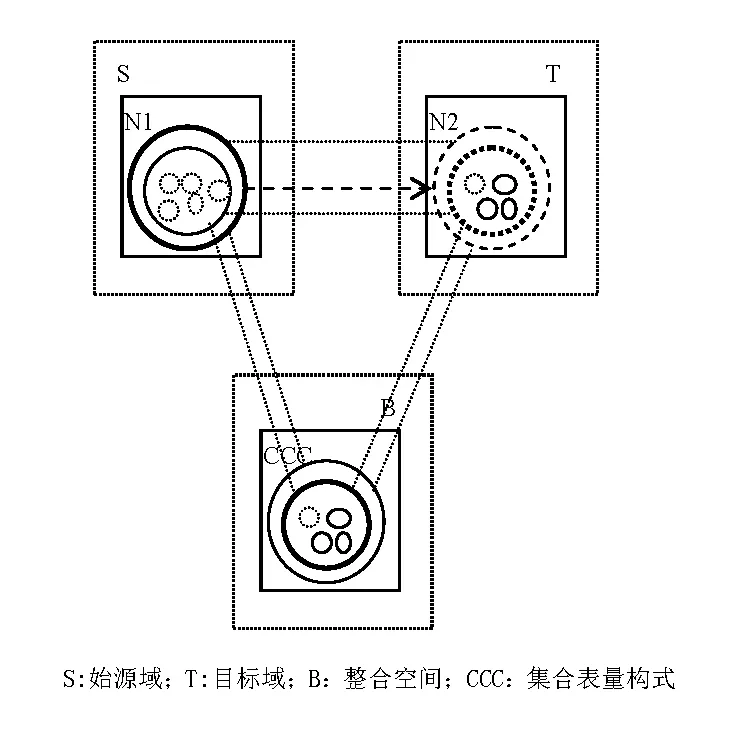

图2 容器图式的投射

图2勾画了无界而无具体指称的“cattle”经边界投射由认知主体借助集合表量成分“herd”进行赋界的有界化过程,其中,边界(B)表示由具身体验而提取的抽象虚拟边界表征。实线和虚线用以区分有界实体和无界物质。“herd”为可数名词,突显一个有界实体,内部无具体内容,主要充当边界对缺乏内在限制的复数物质(plural mass)“cattle”进行赋界及容纳,实现“herd”对“cattle”的集合表量及具体指称。其中“of”(双短横线)即表示二者内在的同构关系。可以说,对多量离散或连续无界的表量对象的集合量化意味着边界概念投射后对无界限的多量物质进行界限限制,这也是集合表量词的主要作用[23]。集合表量词将离散的小体积实体或连续物质单元化后,将其识解为一个单一实体,使其处于边界内,成为有界整体,因而被修饰及限制的N2具有整体意义[24]。例如:

(2)He saw a group of people discussing something, and in a short while, the group left again, leaving only the garbage of the land.

例(2)中,“a group of people”这一集合表量构式表示那“一群人”,但在后半句指称那一群人时,使用的仅是“group”这一集合表量词。为使句子衔接自然连贯,常使用省略指代,然此处省略N2保留N1,则在于说话人在使用这一集合表量构式时,其语义焦点即是这群人这个整体。集合表量词“group”对其内部具有同延性指称的搭配名词“people”进行了边界限制,使其成为一个有界集合整体。而“group”便是这个整体的赋予者,因此使用“group”便可概称这个整体。

与此同时,基于边界的虚拟及模糊性的投射,集合表量构式内部数量模糊。首先,表量对象为物质名词时,在边界概念的投射下,具有虚拟边界,该边界虚拟而模糊[16]177。因此,内部容纳物的具体量无从知晓(如“a clump of paper”中的“paper”“a puddle of water”中的“water”等)。其次,表量对象为复数名词时,通过对其边界的赋予,集合表量构式整体突显而内部具体数量边缘化(如“a flock of sheep”中的“sheep”)。因此,构式内部数量模糊,其内部无可预期的具体数量含义,仅为大量,模糊量。最后,表量对象为抽象名词时,集合表量词对其修饰更多出于表意功能而非表量,其所指抽象事体尽管被赋予虚拟边界,但本身不具备量属性(如“a heap of lies”中的“lies”)。可见,表量对象在容器图式概念义及逻辑推理的投射下,内部数量模糊。

二、隐喻映射对N2中心焦点地位的允准

集合表量构式“a(n)+N1+of+N2”中,N2为信息焦点,居核心句法位置[25],“a(n) N1 of”修饰N2,体现其集合量的相关属性。按照句法单位对其进行划分,表现为“a(n) N1 of+N2”的形式,其中N2为中心词,N1非信息焦点,位于次要语法位置。一方面,N1因与“of”形成高频语块,基于其语块的整体性,N1逐渐将“of”表达属格关系的语法功能吸收[26],使得“a(n) N1 of”整体成为表量单位,具有修饰N2的语法功能,如“a swarm of insect”“a bundle of rose”,N1选择并修饰N2,提示N2的集合量属性。另一方面,即使在集合表量表达初期,N1还未与“of”构成固化语符串,仍保留着部分实词的语义特征,然此时构式正处于不断语法化过程中,因而N1对N2仍进行了集合量的其他属性描述,延续了对N2某方面属性的修饰或限定功能。鉴于此,N1的语义始终指向N2,N2作为集合表量构式中的中心焦点,占据句法中心位置。这种语义指向关系由隐喻映射操作实现。

(一)隐喻映射及其体验基础

“人们在社会生活实践中需要用感觉现象来表达、反映精神现象,因此产生隐喻。”[27]隐喻属于认知的范畴,是人类认知的主要方式。其实质则是通过一类概念域来理解和经历另一类概念域,其中,被理解的认知域称作目标域(target domain),帮助理解的认知域称作始源域(source domain)[28]。将始源域的经验或概念映射到目标域,从而得以认识并理解目标域特征的过程,即是隐喻映射过程。这种映射是单向性的,只存在始源域到目标域的映射,同时又是选择性的,只有部分结构被选择而由始源域映射至目标域。

“隐喻映射现象及其运行机理并非凭空而来,而是基于人们的生理结构、空间关系、生活经验、社会实践以及所产生的结构相关性。”[29]依存于意象图式的经验结构和向抽象域引申并投射的能力[30],具身经验与抽象概念进行概念域间的跨域映射,构成对意义和理性进行描写的基础,形成对更抽象思维及经验进行理解的关键。正如Lakoff所言,人类具有隐喻性思维,而隐喻直接源于身体的觉动(sensory-motor)体验[18]49。人类在与世界进行互动时,往往会面对其业已产生的具身经验不足以理解的抽象概念和新事物,此时,基于相似身体体验,借助已知意象图式与新的抽象概念进行联系,以后者表述前者,进行从物理概念域到抽象概念域的跨域投射,是隐喻思维的实现方式[31]。除此之外,日常生活中固有隐喻的存在,同样来源于作为经验基础的身体体验[32]。可见,人类基于其隐喻性思维能力通过隐喻映射理解抽象概念,离开隐喻性思维,人类便无法进行日常实质性的推理;而作为人们使用和理解抽象语言概念的基础,身体体验是获得隐喻性思维的主要来源,很大程度上影响着隐喻性思维[33]。

(二)集合表量构式内部N2焦点地位的体验认知理据

选择倾向(selection preference)认为,基于某些相同体验经验及相关固定搭配表达的高频使用,大脑中会储存一定量的相关词语搭配或共现知识,因此在进行一定的语言表达的建构时,随着某一词项的首先表达,认知主体会自然而然地建构与之相衔接的词项,使该搭配语义上符合共现规则[34]。基于此倾向,集合表量构式内部N1与N2间具有显著的语义相宜性,“语义相宜性作为诱发语法化的必要条件之一,要求构成等级尺度的组合在语义上属于同一范畴,具有可比性和可能性等级”[35-36]。因而此时的量名组配间,语义互相适配,无明显语义冲突,其内部难觅隐喻的痕迹。然而,抽象概念的建构离不开隐喻性思维[19]45,此类集合表量构式内部的词项搭配初期,仍依赖于隐喻映射对其进行语义调配,以实现N1对N2的某显著特征的提示,达成N1、N2间的语义相宜。因此,只要细心留意,仍能发现其借助隐喻工具而逐步语法化的过程。如“a gaggle of geese、a pride of lions”,其搭配趋于常规及稳定,由最初的N1指向N2的显著隐喻映射结构逐渐发展至固化状态,属于固化的隐喻结构,其中,N2占据中心地位。

此外,在进行集合表量构式的建构过程中,受某些背景知识及特殊情感的驱使,量名之间的常规语义搭配规则常被故意违反以创建一种非常规的量名组配。此类词项搭配并不符合读者的心理期待,违背了选择倾向,因而产生了“语义冲突”,给人以一种陌生和异样的感觉。表面上,N1的词汇意义饱满,观之脑海即可产生相关的具体意象,与N2并无明显的语义适配。然而,基于其可联想的相似体验基础或图式化心理表征,仍可发现二者间潜在的语义相宜性,这得益于N1指向N2进行的隐喻映射。不同于前一类常规的集合表量构式,该类构式隶属于固化程度较低的一种隐喻结构,其量名之间构成隐喻映射关系,由N1和N2所代表的两个语义域之间存在的“空间冲突”为触发机制,经N1向N2进行显著特征或特征束的跨域映射以协调并适配语义而实现。具体映射过程见图3。

图3 集合表量构式内部的隐喻映射机制

图3标明了集合表量构式的内部认知结构,N1位于始源域,N2位于目标域,粗实线部分为凸显结构。N1指向N2进行部分特征的隐喻映射后,经整合完成该类表面语义冲突,实则具有潜在语义相宜性的集合表量构式的语义建构,揭示N2的核心地位。

在该类固化程度较低的隐喻中,既可以看到N1作为集合表量词的集合计量功能,又可以看到其作为借用名词的特性。通过语料的搜集,发现N1所具有的显性可映射的特征,主要有三类:强度、行为、形状等特征,经映射,提示N2的集合属性:或表述其修饰集合量的强弱,或表示集合的行为动态,或描述集合体的形状。

1.强度特征的隐喻映射

这种类型的隐喻映射中,N1主要由带有明显强弱特征的表集合量的名词充当,多为天气或自然现象名词。例如“storm”“flood”“shower”“sea”“mountain”“forest”“cloud”“ray”等。这些N1作为始源域,虽本身不直接为强度概念,但其强弱程度的语义特征隐含在源域概念之中,可经由人们的体验经验及百科知识直接推理出来。而作为目标域的N2可包括物体、物质、事件到抽象概念等。通过对不同N2的选择修饰,该类N1将其自身可推导的显著强弱特征直接映射至不同N2,突显了表量对象N2内部集合的量及密集性的强度,呈现出对N2集合量的不同程度的夸张意味,例如:

(3)You know you’re in for a rough ride just by gawping at their photos for this package which show Knight hunched up against some slum wall and Blake glowering in true Exorcist 2 style from within a storm of locusts.

(4)A sea of wild cornflowers such as this is a rare sight in the countryside these days.

(5)The FAO organised a series of meetings between eminent experts, commissioned a mountain of reports, and decided it could help.

(6)A cloud of dust shimmered up.

该类型的隐喻映射并非单一的集合量相关属性的投射,还映射了人们对目标域事物的情感态度。不难发现,被借用来充任集合表量词的实义名词所指代的具体事物都承载着人们的褒贬态度,因此对待这些事物的不同情感态度也被映射至目标域事物之上,成为N2集合量表达的新增情感义。

通过该隐喻映射的实现,N1内部隐含的强弱程度指向N2的集合量,由此,N1提示了N2的集合量的强弱属性,二者语义相互兼容。

2.行为特征的隐喻映射

在这类集合表量构式中,N1由含有行为活动义的事件名词充当,如“flow”“pinch”“drink”等其动作行为义十分饱满,语义虚化程度不高,无明显语法化倾向。除对客观事物进行集合性计量外,此类N1还突显了N2所指事物的动态特征,激发了针对N2所指事物某种动态意象的想像,表现了认知主体对N2的观察及表达的独特视角。其背后的隐喻机制体现为N1的动态行为意象向N2的静态意象的映射。在这种隐喻映射的作用下,N1的动觉体验及动态特征映射至N2,N2所指物潜在的相关动态行为属性得以激活和突显[37],例如:

(7)In any event there is a finite number of overfed rich providing a flow of plates to be scraped.

在这类表量结构中,认知主体根据自己对N2所指事物的注意焦点,对此类N1进行选用,使得N2所指事物呈现由N1表征的行为或动作,突显了N2所指物被施予该行为或动作之后的状态。

3.形状特征的隐喻映射

在该类集合表量构式内部的隐喻映射过程中,为N2提供形状特征以进行映射的N1主要是“shred”“ball”“column”“blade”“raft”等词汇义饱满的名词。作为始源域,N1具有显著的形状特征,认知主体将该形状特征经由始源域进行跨域映射至N2后,突显了N2内部潜在的相似或可由相似身体体验推导而来的形状特征,实现了对N2形状的描摹,一般没有夸张的成分,例如:

(8)You do the teacher in question a terrible injustice by putting these emotive labels on himwithout a shred of evidence that he presents a risk to the children he teaches.

以上的三种非常规集合表量构式中集合表量词非常规的映射类型之间的划分并非泾渭分明,有的集合表量构式并非只由一种固定特征的映射模式进行操作,也许可以同时进行多种类型的隐喻映射,各个类型之间具有模糊性,没有绝对区分。

总而言之,N2作为中心焦点,之所以能在集合表量构式中得到相关意义的表征,存在其认知理据:是通过N1对N2强度、行为及形状等特征的映射,赋予N2相关属性及集合意义,由此促动了N2的中心焦点地位。

结 语

世界上愈是简单的事物,其背后的道理就愈复杂,看似稀松平常的语言能反映出人类认识世界并将其概念化的过程。作为概念及概念化的表现形式,特定语言表达形式的建构与理解,都离不开人类的身体体验,在人类与世界进行互动体验的基础上,经由认知加工而趋于实现。因此,在集合表量构式“a(n)+N1+of+N2”中,特定语义表达,由容器图式的投射对其提供语义特征实现;N1对N2的隐喻映射,描述其强度,形状,行为特征,揭示了N2的中心焦点地位。本文从体验认知的视角这一全新视角出发,剖析了集合表量构式的语义属性及内部句法特征,为揭示英语集合表量构式的本质和深化名词系统的研究提供了一定的阐释力。