试谈研究物体运动的基本方法

2021-06-06杨清源刘凌

杨清源 刘凌

摘 要:从教科书中的一句话出发,对教科书研究物体运动的方法进行了梳理,结合对课程标准的研究,在查阅文献的基础上,得出结论:研究物体运动的基本方法是模型建构、物理实验和理论分析.

关键词:课程标准;核心素养;科学方法;物理实验;理论分析;模型建构

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)07-0042-04

作者简介:杨清源(1975-),男,湖南人,硕士,中学高级教师,中学特级教师,研究方向:中学物理教学;

刘凌(1974-),男,湖南人,本科,中学高级教师,研究方向:中学物理与科技教育.

立德树人是教育的根本任务,发展学生的迁移创新能力是发展学生关键能力和核心素养的重要内容,迁移和创新的前提是掌握科学研究的方法和思路,尤其是基本方法,这与学生研究问题和解决问题的能力密切相关.因此,我们教学中有必要引导学生认识和理解基本方法,并在实际问题中进行灵活运用.

1 基本方法的提出

物理学中的研究方法很多,可能存在基本研究方法.

1.1 教科书中的表述

在2010年人教版高中物理教科书必修2“第五章 曲线运动”的章首语中说“从现在开始,我们把目光转向抛体运动、圆周运动,以及更一般的曲线运动,从中你会看到,我们研究直线运动时的思路,原则上同样可以用来处理曲线运动”.在2019年人教版高中物理教科书必修第二册“第五章 抛体运动”的章首语中的相关表述是:“从现在开始,我们把目光转向抛体运动、圆周运动,以及更一般的曲线运动.从中我们可以体会到,研究直线运动时的基本思路和方法,原则上同样可以用来处理曲线运动”.

1.2 两种表述的比较

比较上述两种表述可以发现:两者表述大体上相同,意思接近:研究直线运动时的思路和方法,既适用于直线运动,也适用于曲线运动.其主要区别在于,将2010年版中的“研究直线运动时的思路”变成了2019年版“研究直线运动时的基本思路和方法”.一是增加了“方法”;二是增加了“基本”二字,变成了“基本思路和方法”.

1.3 对表述的理解

两种表述均源自人教社的教科书,其本身应该具有传承和发展.为何将“研究直线运动时的思路”修改成 “研究直线运动时的基本思路和方法”呢?

把“思路”变成了“思路和方法”,说明思路和方法,应该是两个不同维度的问题,新的表述既强调研究思路,也强调研究方法,思路和方法既是学习物理的重要内容、是理解物理的重要方式、是迁移和创新的前提,也是学生可持续发展的必备要素.

“基本”代表着基础的、重要的,通常具有普适意义,“基本思路和方法”指这些思路和方法,在研究其它物理问题的时候也可以适用.相对而言,修改后的表述更加注重宏观层面和上位层面的总结,注重大概念和大思路.“基本思路和方法”的说法,更加关注促进学生物理观念的形成、科学思维的发展,以及科学探究能力的提升.当然,“基本思路和方法”可以理解成基本的“思路和方法”,即基本思路和基本方法;也可以理解成基本思路和常见方法;根据前述分析,我们按照前一种理解.

然而,何为研究物体运动的“基本思路”和“基本方法”呢?研究直线运动时的基本思路是什么思路?基本方法具体又是指哪些方法呢?教科书并没有直接给出答案.本文结合教科书和课程标准,重点探讨研究物体运动的基本方法.

2 教科书中的研究方法

既然“研究直线运动时的基本思路和方法,原则上同样可以用来处理曲线运动”,那么教科书在处理直线运动和曲线运动的时候,应该遵循这样的规律,所以,我们不妨从教科书出发,梳理教科书的内容,探寻教科书中研究物体运动的基本方法.

前述的“基本思路和方法”是2019年人教版教科书提出的,下面以此版本教科书为例进行分析和说明.在该套教科书中,与方法直接相关的表述有很多,比如“序言——物理学:物质及其运动规律的科学”中说:“在初中,大家已经学习了一些有趣的物理知识和思考物理问题的方法.进入高中,我们将认识更丰富多彩的物理现象,学到更为深刻的物理知识.在学习过程中,大家还要进一步领悟科学研究的方法,受到科学精神的陶冶.”类似表述还有很多.

2.1 教科书中的物理实验和理论分析

下面笔者以曲线运动为例,分析教科书研究物体运动时采用的具体研究方法.必修第二册“第五章 抛体运动”第1节“曲线运动”,主要包含两部分内容:一是曲线运动的速度方向;二是物体做曲线运动的条件.这其中采用了哪些研究方法呢?

2.1.1 “曲线运动的速度方向”中采用的研究方法

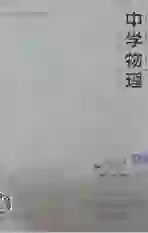

首先,教科书介绍了通过如图1所示的实验以观察曲线运动的速度方向.之后,书上说“除实验方法外,还有什么方法可以确定物体在某一时刻的速度方向?”接着,介绍曲线的割线和切线(用到极限思想),结合平均速度和瞬时速度的概念,得到“质点在A点的速度方向沿过A点的切线方向”.最后,教科书说“根据上面的分析,可以得到结论:质点在某一点的速度方向,沿曲线在这一点的切线方向”.

从上述分析可以看出,教科书在介绍“曲线运动的速度方向”时采用了两种研究方法:一是实验观测;二是理论分析(此处主要是运用数学工具,结合物理知识,进行科学推理).

2.1.2 “物体做曲线运动的条件”中采用的研究方法

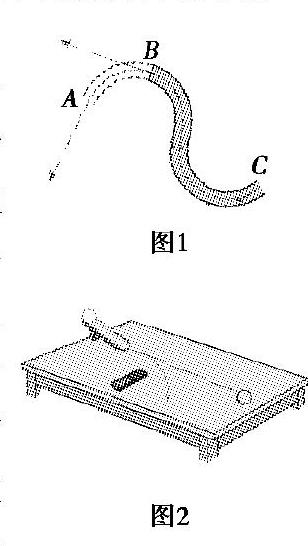

教科书此部分包含以下三个方面的内容:首先是借助如图2所示實验以观察钢球的运动轨迹.接着,结合其他事实得出结论.最后,根据牛顿第二定律进行理论分析得到同样的结论.

综合分析教科书中介绍“曲线运动的速度方向”和“物体做曲线运动的条件”两部分内容的研究方法,可以看出,第二部分和第一部分的研究方法相同,这一节两部分的研究方法都是实验观测和理论分析,只不过顺序略有不同.

2.1.3 “抛体运动”采用的研究方法

同样,在本章第4节“抛体运动的规律”开篇语说“上节课我们通过实验探究了平抛运动的特点,本节我们将从理论分析的角度, 对抛体运动的规律做进一步分析”,说明第3节和第4节分别是从实验探究和理论分析两个方面进行研究的,这依然和前述第1节的研究方法相同.可见,物理实验(实验观测或实验探究)和理论分析,是教科书研究物体曲线运动的两种重要方法.

必修第一册“序言”中说:“16-17世纪,伽利略和牛顿等人在前人工作的基础上创立了系统性的力学理论,建立了实验观测和理论分析计算相结合的现代研究方式.”实验与理论结合,这正好符合密立根所说“科学靠两条腿走路,一是理论,二是实验.有时一条腿走在前面,有时另一条腿走在前面.但只有使用两条腿,才能前进”.

除了以上两种相提并论的研究方法外,教科书中还有一种重要的研究方法——模型建构.

2.2 教科书中的模型建构

教科书首先定义质点,然后研究质点的以下几种具体的运动:匀速直线运动、匀变速直线运动、自由落体运动、平抛运动、匀速率圆周运动、简谐振动……为什么教科书重点研究质点的上述几种运动?

世界是丰富多彩的,运动也是复杂多样的,因而“要准确地描述物体的运动,并不是一件容易的事”,这里实际包含两个方面的模型建构:一方面是对“物体”的考虑,其体积(大小)相对于研究的问题是否可以忽略,可略者,抽象出质点模型,成为高中教材的主要研究对象;另一方面是对于“运动”的考虑,对于运动类型的建模.比如一个“点”的实际运动可能很复杂,是否可以归为“匀速直线运动”,或者“匀变速直线运动”,或者……

在研究物理问题时,有必要对某些问题进行简化,考虑主要矛盾,忽略次要因素,进而抽象出理想化的物理模型.上述质点和各种运动形式,正是具体的各种物理模型.利用模型逐步向真实靠近,最终在误差容许的范围内,用一个最简单的模型描述.

教科书必修第一册“质点 参考系”一节的旁注中说“在物理学中,突出问题的主要因素,忽略次要因素,建立理想化的物理模型,并将其作为研究对象,是经常采用的一种科学研究方法.质点这一理想化模型就是这种方法的具体应用”.不仅如此,仅仅在必修第一册教科书中“模型”一词就出现了13次.管靖教授在《管窥物理》一书的“序”中也指出:模型建构是物理学中最重要的方法.

模型建构时需要考虑主要矛盾,忽略次要因素,可以说这是一种辩证的矛盾观和方法论.

2.3 教科书中研究物体运动的基本方法

综合上述分析,模型构建、物理实验(实验观察或实验探究),以及理论分析,应该是研究物体运动的基本方法.

3 课程标准中的研究方法

教科书的编写肯定是以课程标准为依据的,课程标准中又提及了哪些重要的研究方法?在2017年版的《普通高中物理课程标准》(以下简称新课标)中,提及“方法”的语句很多,下面我们选择两个方面进行分析.

3.1 课程性质中的研究方法

新课标中的“课程性质”指出“物理学是自然科学领域的一门基础学科,研究自然界物质的基本结构、相互作用和运动规律.物理学基于观察与实验,建构物理模型,应用数学等工具,通过科学推理和论证,形成系统的研究方法和理论体系”.第一句话指出了物理学科的研究内容;第二句话可以理解成物理学中的研究方法,我们可以概括为物理实验、模型建构和理论分析等三种研究方法,其中理论分析指应用数学等工具进行科学推理和科学论证.前述教科书中“曲线运动的速度方向”的第二种研究方法就是应用数学等工具进行科学推理和科学论证,进而得到物理结论的.

3.2 核心素养中的研究方法

核心素养包括物理观念、科学思维、科学探究,以及科学态度与责任四个方面.

3.2.1 科学探究

科学探究可以分为实验探究和理论探究.目前多数资料反映出的理解是核心素养中的科学探究更侧重于实验探究.从研究方法角度考虑,实验探究本身就是一种重要的科学研究方法,所以,物理学科核心素养中的科学探究是物理学的研究方法之一.前述教科书中的实验研究方法,与此是吻合的.

3.2.2 模型建构

模型建构是科学思维的四个要素之一,是重要的研究方法.研究发现,“模型”和“建模”二词在新课标中共出现68次,词频相当高.比如,在课程内容中,有32处出现与模型有关的表述,甚至必修1课程的第一部分的名称是“机械运动与物理模型”.学业质量水平不仅对模型建构提出了要求,还将模型建构细分成了便于操作的5个水平.在教学建议、教学评价以及附录中,也有28处与模型有关的具体描述,物理模型和建构物理模型在物理学中的地位不言而喻.

3.2.3 理论分析

科学推理和科学论证是科学思维四个要素之中的两个.在科学推理和科学论证时候,通常要结合物理知识和数学工具,这与“课程性质”中 “应用数学等工具,通过科学推理和论证”的含义相近,这也与前述的理论分析这一研究方法是一致的,从方法角度考虑,我们把科学推理和科学论证统称为理论分析.

3.3 课程标准中的基本研究方法

课程性质中的研究方法与核心素养中的研究方法是相同的,都可以概括为:模型建构、物理实验、理论分析.模型构建、物理实验和理论分析,是课程标准中研究物体运动的基本方法.

需要说明的是,课标中的四个核心素养与课程性质,是从不同角度出发的表述,所以它们的分类方法是不同的.科学探究与“模型建构、科学推理和科学论证”,在核心素养中处于不同的层级:科学探究是核心素养四个方面之一,而模型建構、科学推理和科学论证是科学思维的四个要素之中的三个要素.但从研究方法角度考虑,都是基本的研究方法,它们是同层级的.我们可以这样理解:四个核心素养的关系是,物理学科教育的目标是建立物理观念,因此必须经历探究(过程),培养思维,并最终影响“三观”.在这个语境之下,所有的思维方法当然就是在“科学思维”之下(之内)的了.

4 研究物体运动的基本方法

“一代代物理学家们在探究客观世界的过程中发展了很多行之有效的研究方法.在物理学习中,我们不但要掌握具体的知识,而且要学习和体会这些科学方法,并努力运用它们解决各种实际问题”.如果说知识和技能是物理学科的骨骼和肌肉,那么思想与方法便是物理学科的灵魂.

4.1 研究物体运动的基本方法

综合前面对课程标准和教科书的分析,我们可以初步得出结论,教科书中所说的“研究直线运动时的基本思路和方法”中的基本方法主要是指:模型建构、物理实验、理论分析等三种方法,它们与课程标准的提法是相吻合的.其中,物理实验包含实验观测和实验探究;理论分析包括应用数学工具和科学推理与论证等.

4.2 物理学中的基本研究方法

像教科书所言,物理实验、模型建构、理论分析这三种基本研究方法,它们不仅适用于研究直线运动,也适用于研究曲线运动,是不是它们只是研究物体运动的基本方法?其实不然,教科书所提的范围,仅仅是针对教科书此处章节所研究的背景和内容而言.

可以說物理实验、模型建构和理论分析是整个物理学的基本方法.比如,研究电路的规律、电场的性质、磁场的特点、原子核式结构等等,都离不开以上三种方法.在课程标准的课程性质和核心素养表述中,并没有研究范围限制,说明这些基本方法不仅适用于教科书中表述的研究物体的运动,也适用于其他方面的物理研究,物体可以推广到更广义的物质,运动也不仅仅限于机械运动.

清华大学教授朱邦芬院士在“‘减负误区及我国科学教育面临的挑战”一文中指出,物理方法主要是以下三种:一是抓住主要因素的近似方法;二是实验检验理论的实证方法;三是运用数学计算和逻辑推理的思考方法.笔者认为,朱院士说的第一种方法可以理解为模型建构,第二种方法可以理解为物理实验,第三种方法可以理解为理论分析.笔者前述总结的基本方法和朱院士所提方法是一致的.

4.3 物理学的研究方法系统

在研究物理问题的过程中,通常还涉及很多其它的研究方法,比如极限法、图像法、比值法、整体法、量纲法、等效替代、合成与分解……这些都是很重要的方法,但不能算作基本方法,它们与基本方法不是一个层次的,它们与物理实验、模型建构、理论分析这三种基本方法共同构成“系统的研究方法”.实际问题中,通常都是多种方法的综合运用,物理实验、模型建构、理论分析三种方法是基本方法,但不是唯一方法.

知识是根,方法是魂,理清基本方法,教师就可以更好地理解课程标准,更好地驾驭教材,在实际教学中,也就能更好地设计教学目标,更加清晰教学逻辑,这必定有助于发展学生的学科核心素养.

(说明:本文引号内的内容均引自教科书或者课程标准.)

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[2]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.物理(必修第一册)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[3]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心.物理(必修第二册)[M].北京:人民教育出版社,2019.

[4]朱邦芬.“减负”误区及我国科学教育面临的挑战[J].物理与工程,2016(04):3-6+17.

[5]杨清源.新课标下对物理模型的分析及教学建议[J].中学物理,2018,37(11):7-9.

[6]杨清源.透过2019年北京物理高考谈模型建构[J].高中数理化,2020(01):51-53.

(收稿日期:2021-02-04)