深度学习理念下实施物理模型建构的创新实验设计

2021-06-06林军

摘 要:物理模型的建构历程本质上是科学思维的物化过程.将已有知识迁移到新的情景中进行设计和制作,以整合知识、迁移反思、积极主动、批判思维的方式来实现深度学习.以传感器为抓手,构建并自制多项教具模型和子模型,实施探究阿基米德原理的系列创新实验,让学生的深度学习真正发生.

关键词:深度学习;模型建构;浮力;数字化创新实验;科学思维

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1008-4134(2021)08-0062-04

基金项目:安徽省教育科学研究项目课题“基于深度学习的初中物理教学实践研究”(项目编号:JK20057).

作者简介:林军(1972-),男,安徽合肥人,本科,中学高级教师,物理教研员,研究方向:中学物理教学、实验教学研究.

1 引言

深度学习是一种基于理解的学习,是学习者以高阶思维发展和实际问题解决为目标,以整合知识为内容,积极主动、批判性学习新的知识和思想,并将它们融入到原有的认知结构中,且能将已有的知识迁移到新的情景中的一种学习.物理是以实验为基础的一门学科,实验离不开物理模型的构建,在创新实验的模型建构中培养学生的知识迁移、批判性思维、自我反思的能力,本质是高阶思维的具体表征.本文以“阿基米德原理”的数字化实验设计为例,在设计和制作物理模型的创新实验中融入数字化传感器技术,在深度学习中将创意实现物化.

2 传统浮力实验的不足之处

探究浮力大小与哪些因素有关与阿基米德原理是初中物理的重要實验.在顺利完成教材实验操作后,学生可以根据已有的学习经验,领悟与反思传统实验的不足之处.比如实验中的唯一测量工具——弹簧测力计,在手提使用时,由于指针上下振动,读数很不方便;一组实验中读取的数据量太多;探究浮力大小与物体排开液体的体积关系实验中,一次最多只能收集4-5组数据(立方体物块可以分4-5等份);关系图像只是点状分布;误差较大,科学性差等诸多问题.因此,笔者通过小组合作探究活动中构建物理模型,将数字化实验融入传统实验中,获得物理知识理解的同时培养学生科学思维能力,实现深度学习,达到知识与能力的双赢.

3 以小组实验为平台,在深度学习中建构物理模型

笔者在浮力实验演示、学生微课观摩和习题训练中,将对浮力实验和规律理解较深刻的学生,选为实验小组的组长,自由组建“搭档”组员,实施基于实践体验的“模型构建+小组合作”的教学模式,这样既能激发学生的学习热情和组内合作意识,也能实现提升课堂教学效能的目标,更能培养学生信息化核心素养,为学生的可持续发展提供更广阔的技术平台.

3.1 初见成功端倪,感受数字模型的温度

发生深度学习的学生能抓住教学内容的本质属性,全面把握知识的内在联系,并能由本质推出若干变式.

模型1 测量物块浮力F浮大小实验

师:同学们对教材中测浮力大小的传统实验都已经熟知其原理和实验过程,今天我们确定新主题,如何运用数字化传感器对该实验进行改进?同学们对数字化器材的使用已有一些经验,如果有疑问大家要积极提问,老师帮助解决.

甲组:用力传感器先测量物块在空气中的物重G,再将物块全部浸没在液体中得出力传感器的示数F′,我们由“称重法”公式F浮 = G-F′间接测量浮力大小.

师:完全可以.还有其他方法吗?

学生陷入沉思之中……

此时,教师带领学生重温刚才的测量思路.

师(点拨):使用力传感器分别测出其中物重G和物体浸在液体中的示数F′,我们进行了两次测量,思考一下有一步到位、直接测出浮力大小的简单的方法吗?

乙组:(思索片刻,小声地回答)有……只要在悬挂重物后对力传感器再实施“调零”,使G=0,将之带入公式F浮 = G-F′=0-F′ 等式,即有F浮=-F′.(响起掌声……)

师:说得很好.巧妙地运用力传感器的“调零”功能,可以从传感器上直接称出浮力的相反数,将其示数的绝对值大小再与被物体排开的液体的重力大小G排进行比较,很快得出实验结论.到此为止,我们的实验思路理清了,此处正是我们实验最靓丽的创新点.

如图1所示,组装实验装置(学生称“铁架台式”):带有EDISlabpro数字化系统软件的笔记本电脑、双向力FS400传感器1个、数据采集器、数据传输线若干根、带支架的铁架台一副、手动升降台、溢水杯、圆柱体重物等.

甲组开始实验:紧固好铁架台的横杆,悬挂好力传感器并打开电脑中数字化系统软件,新建工作界面,点击“调零”,再次挂上物块,界面显示,F=2.14N.在容器中装有足量的水置于物块的正下方,用手旋动转轴,抬起升降台,使圆柱体物块由部分浸入直至全部浸没.断开电机开关的同时点击“停止”按钮,读出F=1.35N,算出F浮=0.79N.

乙组:在铁架台上悬挂好力传感器,然后挂上物块,打开软件界面,点击“调零”,界面显示F=0,重复甲组步骤,让物块全部浸没,得出传感器拉力F=0.79N,F的大小就是浮力大小F浮.学生探究能力得到提升,探究效果初见端倪.

3.2 实施等效思维,提升实验探究的热度

学生在传统实验的基础上融合数字化传感器,成功地实现知识的深化和迁移,创新的脚步不会停住.

模型2 探究阿基米德原理F浮=G排实验

情境展示:

师:现以探究阿基米德原理F浮=G排作为新模型的起点,请甲组同学们发表建议,说出设计思路.

甲组成员间展开热烈讨论后,小组长提出设计思路:用力学传感器替代弹簧测力计,直接测量F浮和G排的大小,利用数字化软件系统强大的数据收集和处理能力直接得出实验结论.

师:同学们的想法很好.

装置的制作过程及操作方法:

(1)器材准备:在装置图1的基础上,还需要双向力FS400传感器两个、手动升降台、溢水杯、圆柱体重物、塑料杯、棉线、烧杯、水和酒精等.

(2)制作过程:

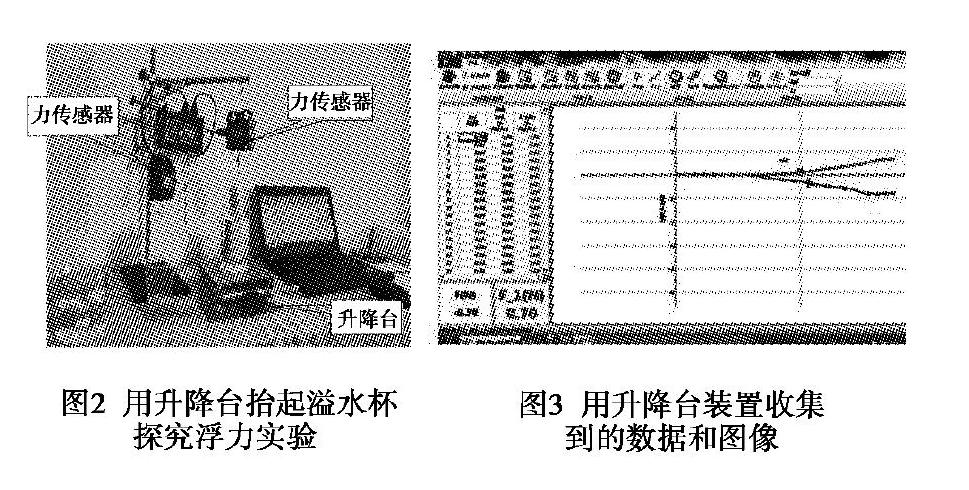

①=1\*GB3如图2所示, 将支架分别用螺丝固定在铁架台上,将双向力FS400传感器用细线分别悬挂在支架上,用数据线连接高频数据采集器,再用数据线一端连接采集器,另一端插入电脑USB接口.

②=2\*GB3 在力传感器1(为了区别两个传感器进行标识)挂钩下用细线悬挂圆柱体物块,正下方是装满清水的自制溢水杯;在力传感器2下悬挂用塑料杯自制的小桶.③=3\*GB3 为了能够便捷地将物块浸入水中,特意在溢水杯下放置一架手动升降台,目的是减小物块对传感器的冲击力,便于读取数据.

(3)操作方法:

①=1\*GB3打开装有EDISlabpro数字化系统软件的笔记本电脑,点开桌面右上角图标弹出菜单,点击“新建”按钮,出现工作界面;点击“自动识别”按钮;点击“ 采集参数 ”按钮,设定采集时间为2分钟.再将物块和小桶分别悬挂在传感器挂钩上,分别右击工作界面左下角的“F”和“F1”示数方格,弹出对话框,点击“调零”,使两个传感器示数都归零.

②=2\*GB3 点击桌面“开始”按钮,用手转动升降台旋钮,匀速抬高装满水的溢水杯,使圆柱体物块由部分浸入直至全部浸没后再继续下潜深一些,约1.5分钟后点击“停止”按钮.双击“F1”数据栏,弹出“数据列属性”,点击“显示”,再点击“前景颜色”,选中“红色”,确定力传感器2生成的数据和图像呈现成红色.

③=3\*GB3 电脑工作界面收集数据并形成图像,如图3所示,鼠标右击图像弹出对话框,依次点击“输出”“保存图片”,命名文件名“模型2”进行保存,点击“导出到实验报告”,导出带有实验图像的实验报告单.

小组内多次重复以上实验,发现F浮=0.79N(蓝色数据)和G排=0.70N(红色数据)有较大的误差,偏大与偏小的概率都有,这是为什么呢?组员们陷入了深思之中,这时候组长想起来了,“升降台的台面在上升整个过程中会晃动,无法保证台面最终为水平面,是导致误差产生的主要原因”.一石激起千层浪,同学们又开始讨论解决问题的办法.

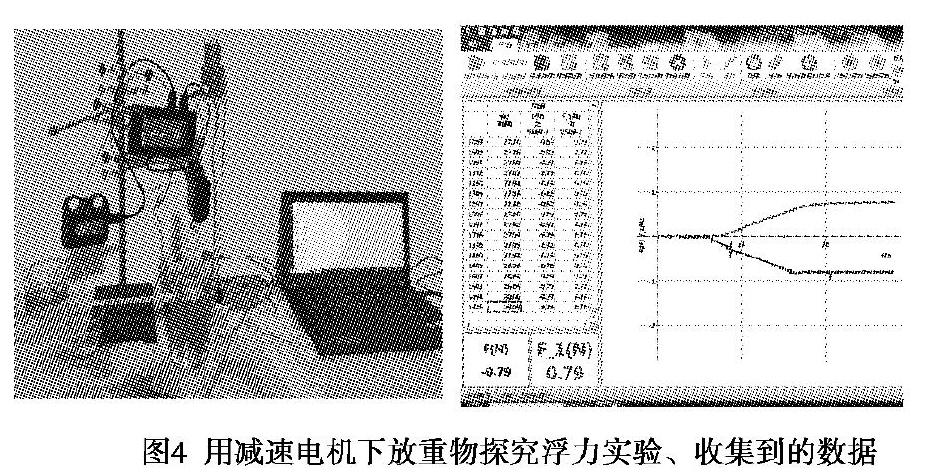

这时候乙组小组长站起来说话了,“我有解决问题的办法:让溢水杯不动,在转轴上绕有细线的电动机下悬挂物块,启动电机,将物块慢慢下放至溢水杯中就可以有效地减小误差”.师:你这想法很好,运用了转换法思维.在老师的帮助下,乙组全体成员进入紧张的探究过程中,用稳压电源供电,在支架上端固定好电机,将绕有细线的减速电机匀速下放物块.

添加的器材有:稳压电源(0-9V)、微型减速电机(直流6V).如图4所示,组装好实验装置,闭合电机开关,圆柱体物块匀速下降,物块由部分浸入直至全部浸没后继续下潜得深一些,关闭电机电源.整个过程由数字化系统进行数据记录.果然,同学们如愿以偿,得出F浮=G排=0.79N(如图4所示),每次实验的误差都很小.

学生通过2轮小组合作,收获了成功的喜悦,教师要呵护好组内探究的热情,鼓励学生将实验探究进行下去.

3.3 优化实验模型,加大探究活动的力度

前苏联教育家赞可夫说过:教学法一旦触及学生的情绪和意志领域、触及学生的精神需要,这种教学法就能发挥高度有效的作用.

模型3 探究浮力大小与物体排开液体体积之间关系

师:为了顺利探究浮力大小与物体排开液体体积(V排)之间的关系,首要问题是在实验中如何反映出V排具体的变化量,同学们有何建议?生:由于实验中选择的物块是规则的圆柱体,其横截面积S是不变的,假设物体随着减速电机以匀速v放下,其竖直浸入液体的深度为h=vt,那么就有V排=Sh=Svt,由于S、v保持不变,可以得出V排与物块浸入液体的时间成正比的结论,函数F浮-V排关系就可以转化为F浮-t关系,仍然可以用以上装置进行实验探究.师:你的思路很好,运用了转换法思维,这次你们两组共同完成这一任务.

小组在实验过程发现铁架台装置比较松散,搬运不方便,师生合作制作图5所示的(学生称“木架台式”)模型,使用起来方便多了.将圆柱体物块系在减速电机绕线的传感器1挂钩下,将烧杯中的水倒满溢水杯,打开数字化系统软件,新建工作界面,传感器2下挂上小桶,将两传感器分别实施“调零”,接通电机电源的同时开始记录数据,关闭电机电源的同时停止记录数据,保存数据图像(如图5所示).小组交流讨论,从F浮-t函数图像发现:在液体密度不变时,浮力大小与物体排开液体的体积成正比关系.

3.4 挖掘学习潜能,刷新实验探究的高度

布卢姆将认知过程分为六个层次,其中深度学习的水平达到“应用、分析、评价、创造”这四个较高级的认知层次,注重知识的深度应用和问题解决,是一种高级认知技能的获得.

模型4 探究浮力大小与液体密度之间关系

师:同学们在探究教材中F浮与ρ液关系实验中,都是将同一物块浸没在不同液体中控制V排不变,探究F浮与ρ液的关系.那么,数字化实验的最大特点就是采集和处理大量数据并形成图像得出规律.大家对此实验有什么好的创意?生:由阿基米德原理可得F浮与G排是相等的,根据等效法思维,有两条路径读取F浮:可以运用力传感器1探究F浮与ρ液之间关系;也可以运用传感器2(测量G排)同样能探究F浮与ρ液之间关系.师:同学们的思路很敏捷,下面继续分组建构子模型.

子模型1 只用力传感器1(测F浮大小)探究F浮与ρ液关系

甲组学生先将图5装置中力传感器2卸下來,打开电脑中数字化系统软件,新建工作界面,界面显示力传感器1,在挂钩下挂上圆柱体物块,点击“调零”后,在大容器中装有足量的水后置于物块的正下方,接通减速电机的同时点击“开始”按钮,使圆柱体物块由部分浸入直至全部浸没后继续下潜一些.断开电机开关的同时点击“停止”按钮,读出F=-0.76N,则F水浮=0.76N.将大容器中的水换成酒精重复以上实验,再次读出F=-0.67N,得出F酒浮=0.67N(如图6所示),发现物块在酒精中的浮力变小了.

子模型2 只用力传感器2(测G排大小)探究F浮与ρ液关系

乙组学生将物块直接挂在减速电机的细线下(去掉传感器1),打开电脑中数字化系统软件,新建工作界面,将小桶悬挂在传感器2掛钩下,点击“调零”,界面显示F1=0,在溢水杯中装满水并置于物块的正下方,接通电机的同时点击“开始”按钮,使圆柱体物块由部分浸入直至全部浸没后还下潜得深一些;断开电机开关同时点击“停止”按钮,直接读出G排水=0.79N.将溢水杯中装的水换成酒精重复以上实验,再次读出G排酒=0.67N,收集并将图像组合(如图7所示).在误差允许的范围内,根据阿基米德原理G排=F浮可直接读出浮力大小,学生用等效法也同样完成了实验.

经过多次实验操作,各组学生都形成共识,发现两种路径殊途同归,得出实验结论:物体受到液体的浮力F浮与液体的密度ρ液有关,密度越大,浮力也越大.学生组内交流,发现了通过两组图像的走势近似平行的特点,顺利得出V排相同时,F浮与ρ液是成正比的结论.

4 结语

通过对知识的批判性理解、注重新旧知识的整合或联结、在真实问题中解决问题,更加关注对学习和自我认知的反思,这些都是深度学习的重要特征.

基于浮力的数字化创新实践教学,做到实验数据的精准性收集和处理,又能够依据新课标要求,运用控制变量法,在模型和子模型的建构过程中探究阿基米德原理.既激发学生的学习兴趣和积极探索问题的热情,又实现在探究中提高发现并解决问题的能力;既强化了学生的模型建构能力,又培养学生科学思维方法和创新创造能力;既培养了小组团结协助意识,又提升了他们的信息技术素养.正如教育专家黄恕伯先生所说的:“信息技术在物理教学中引用的策略是‘扬长补短,不是‘扬长避短,应该在发扬其优点的同时弥补它的短板,而不是回避它的不足.”是基于高阶思维下的深度学习的集中体现,在项目式、多路径、师生交流、生生合作等多渠道中灵活运用转换法和等效法思维,培养学生的分析问题和解决问题的科学思维能力.

参考文献:

[1]安富海.促进深度学习的课堂教学策略研究[J].课程·教材·教法,2014,34(11):57-62.

[2]魏明贵.例谈化学数字化实验“五化”教学[J].中小学数字化教学,2018(09):37-39.

[3]牟艳娜.扬长补短,让信息技术与物理教学实现真正融合——专访教育部初中、高中物理课程标准研制组核心成员黄恕伯[J].中小学数字化教学,2020(01):5-8.

[4]严新玲.深度学习及其有效发生的条件探讨[J].苏州教育学院学报,2014,31(06):118-120.

[5]崔友兴.基于核心素养培育的深度学习[J].课程·教材·教法,2019,39(02):66-71.

(收稿日期:2020-12-22)