副车架车间在制品库存改善研究

2021-06-06刘栋安周炳海李艳冰

刘栋安 周炳海 李艳冰

(1.同济大学 机械与能源工程学院 上海202012;2.上海质量管理科学研究院 上海200052)

价值流分析通过在组织、管理、供应链、产品开发和生产运作方面建立有效的生产方式, 尽可能消除所有不增值的浪费,从而实现用更少的人员、生产场地、投资、工程设计时间、新产品开发时间和库存水平。生产质量和产量更高、型号规格更多的产品的目的[1]。如宋庭新等[2]运用价值流分析技术从生产线平衡、拉动式生产、改变物料配送方式等方面对装配流程进行了优化。

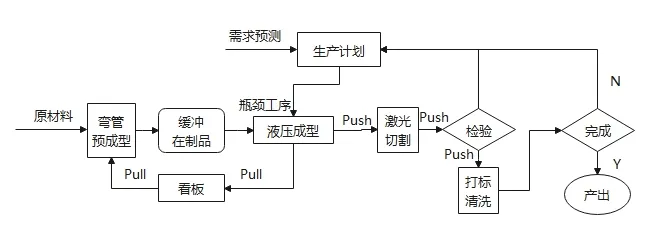

A公司是一家位于上海汽车城的汽车零配件生产公司,主要产品是汽车的副车架,其原材料为经过防锈处理的无缝钢管,无缝钢管经过弯管、预成型、液压成型、激光切割、打标、清洗防锈等工序,加工成各车型所配套的副车架横梁、纵梁、以及U形梁,依托上海汽车城,A公司整体效益不错。但是近年来汽车行业不景气,公司想要更好的发展,必须靠更好的质量及更有竞争力的价格来打基础。根据2020年上半年系统数据统计,A公司生产的合格原材料转化为合格成品率仅为96.1% ,即生产过程中产品报废率约4%,其中U形梁报废率更为严重,达到了6.2%。较高的生产报废率极大的增加了生产成本,降低生产效率。经过详细分析发现,生产过程中除了首件调试报废外,在制品库存的批量报废占了总报废的72.1%。

由于上海的亚热带季风气候,空气湿度比较大,再加上生产加工过程中常常会破坏钢管的防锈油膜,在生产过程中常常因为在制品数量太多,来不及加工或因为客户紧急订单,产线切换产品,导致部分批量产品生产周期加大,在制品存储过程中,零件生锈,导致返工、甚至批量报废。生产过程中过高的在制品大大增加了产品生产周期,增加了大量的呆滞成本,更有可能批量报废。因此,缩短生产周期,降低在制品库存成了A公司的首要目标。

一般来说,在一个制造系统中,主要有原材料库存、在制品库存、备件库存以及成品库存。

在制品(Work-In-Process,WIP)从库存的角度可以定义为第一道工序加工完成后直至最后一道工序结束前这一过程间的库存[3]。

1 价值流程图及生产现状分析

1.1 价值流程图

在绘制价值流程图之前,需要对客户的需求进行分析,以确定满足客户需求的节拍时间(Take time)。Take time是一个周期,它反映了生产线满足客户需求的生产所耗费的时间情况。

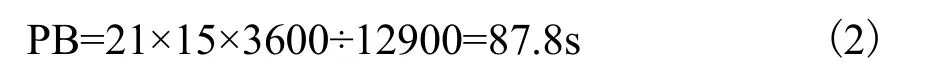

A公司工序采用双班班共15h工作时间,客户对两种型号的副车架U形梁A和U形梁B的月需求分别为7600件和5300件。两款产品需求量共计12900件,生产节拍( PB) 为:

其中,AWT为每天可用工作时间,CDB为客户需求节拍,则生产节拍为:

每天需要生产量为:

按照客户需求,A公司U形梁生产线每天至少需要生产615pcs产品才能满足市场需求。

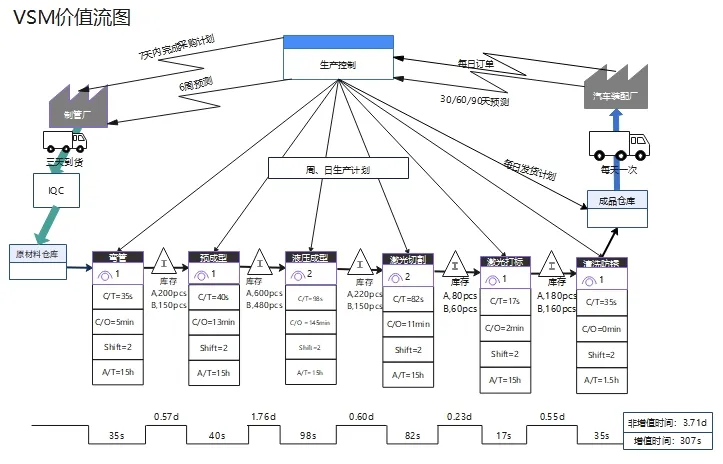

以A公司在制品库存量最大的副车架U形梁为研究对象,收集A公司的各部门及生产线各种信息流、人员、设备、工序的生产现状及生产节拍时间,再结合生产线实际情况就可以绘制出U形梁价值流现状图。

U形梁生产流程中包含6道工序,即弯管成型、预成型、液压成型、激光切割、激光打标、清洗除锈等工序,每道工序完成后,操作人员需要将加工好的半成品装入料框中,带料框装满后,由叉车工运送到下一工序在制品仓库。通过对A公司生产车间的现场调查,得到了U形梁生产的相关流程及数据,这些数据包含每个班次的生产时间、生产班次、作业人数、在制品数量、更换模具时间、客户需求的生产节拍和每道工序的生产周期等。数据统计如表1所示。

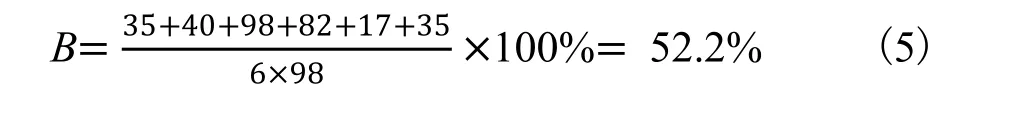

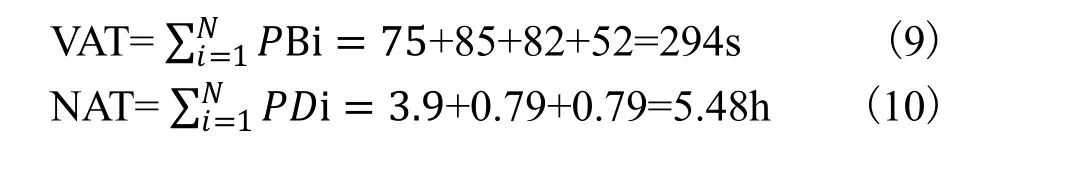

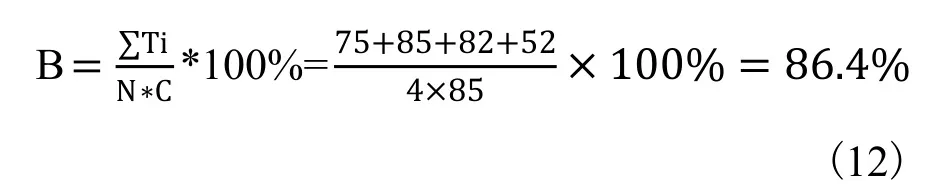

根据表1 中的数据,计算当前U形梁生产流程的生产线平衡率为:

表1 副车架U形梁生产流程当前状态数据统计表

式中:B为平衡率,Ti表示第i道工序的生产节拍时间,N为工序数量,C为瓶颈工序的生产周期时间。U形梁生产流程中共有6个工序,其中液压成型工序是生产线的瓶颈工序,而瓶颈工序的生产周期时间为98s,则目前U形梁生产线的平衡率为

由表1数据,再结合公司实际信息流及物流信息,绘制出价值流现状图如图1所示:

图1 U形梁生产线价值流现状图

1.2 U形梁生产过程关键问题识别与分析

价值流现状图只是直观的反应整个U形梁的生产流程,想要识别真正问题所在,还需要对相关数据进行进一步的分析。价值流图将活动分为增值部分和非增值部分两大类,从时间线来看,我们认为库存和搬运和检验时非增值的,工站的操作时间是增值的。

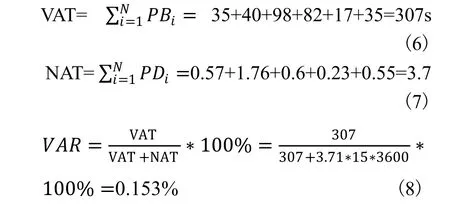

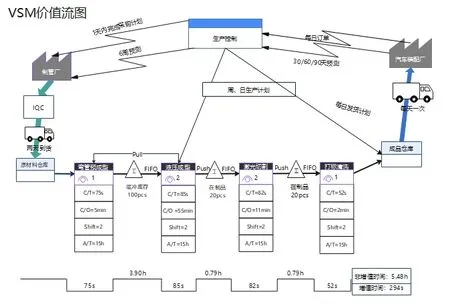

在工艺流中,由图1得到该生产线价值流增值时间( VAT)、非增值时间( NAT)和增值比( VAR)如下:

式中: PBi为第i个工序的增值时间;PDi为第i个工序到第i+1个工序所需要的间隔时间。

描绘未来价值流程图前提是需要分析现状价值流图,从价值流现状图中识别浪费,应用精益生产分析,拟定改善目标及方案,可以看出,现状主要存在以下几个问题:

(1)生产线各道工序生产周期时间差异较大,工作量相对不均衡,生产线平衡率仅为 52.2%,生产线平衡率是评价生产线效率的重要指标,较低的生产线平衡率造成了在制品库存的大量堆积,这是为什么目前U形梁的交货周期长达3.71天的主要原因,因此改善生产线平衡率是需要解决的首要问题。另外,各工序生产周期时间差异较大,其中液压成型工序作业时间相对其他工序过长,导致生产线平衡率较低,且其生产节拍超过客户需求节拍时间,是该生产线的瓶颈工序,亟需改善;

(2)该生产线采用推动式生产的模式,当客户订单更改时,只能通过调整第一道工序的任务或者准备一定的安全库存来应对客户需求变化,会造成大量在制品库存堆积;

(3)生产线物料供应不及时,生产过程中库存较多,当前生产线物料供应没有安排负责人,每个工序的作业人员需要自行去上游工序在制品库领取所需物料,然后加工完成后还需亲自移至在本工序在制品库位,增加了作业人员的工作量和不增值活动。由于生产线平衡率低,有些工序的生产节拍较快,安排的任务量较小,快速完成后没有下一次生产的物料,造成物料短缺,有的工序生产节拍时间较长,任务量大,物料供应太多,无法及时完工,这不仅会降低工作人员的积极性,还会导致产生大量的在制品库存。

(4)液压工序作为瓶颈工序,换模时间竟长达145分钟,导致该工序停机时间较长,超过车间既定目标,造成该工序实际产出低于理论产量,影响总产量,并造成在制品堆积。

因此,从工艺价值流问题分析中得出:生产线不平衡、推动式生产模式、物料搬运批次以及液压工序的换模时间等问题造成生产线不能连续生产、在制品严重堆积以及作业人员闲置现象。

2 副车架U形梁生产线在制品库存改善

分析研究产品的整个生命周期发现,在其信息流、供应链以及加工生产工艺流程中都存在或多或少的问题,为了使整个流程更加完善,在保证供应前提下,降低在制品库存。本文结合工业工程科学及精益思想,运用ECRS原则和5W1H方法,从产品的信息流、供应链及生产加工流程等方面提出改善措施,改善措施如下:

2.1 改善信息流,提升信息的传递效率及准确性,优化供应链,缩短交货周期

首先,制定信息传递标准,便于统计和信息接收者理解。同时,将销售部、生产计划和采购部的人工信息传递改为电子信息方式,以便实现信息试试联通。通过改进,采购计划和生产计划时间从 7个工作日缩短至1天,并将IQC环节从物料仓前移至供应商处,避免因质量问题造成的时间及运输的浪费。

2.2 改善工艺流程,平衡生产线

在生产加工过程中主要存在生产线不平衡、在制品库存堆积和浪费等问题。

使用5W1H方法及ECRS原则分别从加工、检查、等待、搬运及储存5个方面对U形梁生产加工工序进行逐项分析,结合人因工程、工厂物理学,工程经济学等找出生产工艺流程不合理和产生浪费的地方,组织重新评价生产线,改善U形梁生产线的平衡率。

从表1数据发现,弯管和预成型、激光打标与清洗防锈这四道两两相邻工序的作业时间明显小于瓶颈工序,导致当前生产线在瓶颈工序前无法实现单件流生产,同时采用推式生产会在生产线的瓶颈处液压工序前产生大量的在制品库存。因此,工艺流程的改进思路为:将弯管和预成型这两道工序进行合并,交给1名操作人员来完成,同样,还可以将打标和清洗防锈这两道工序合并,打标完成后直接进行清洗防锈,这样就可以消除两道工序间的物料搬运时间,提高人员的利用率。同时对液压成型工序进行分解,消除设备浪费时间,提高设备单位时间产出。这样可以降低瓶颈工序时间,平衡各工序加工时间,提高平衡率。

实际操作如下:通过现场测量,弯管工序的生产周期为35 s,作业人员1人,预成型工序的生产周期为40 s,操作人员为1人。观察发现,弯管机属于较轻型设备,对现场作业环境要求不高,且弯管和预成型这两道工序的作业时间远远低于生产线的需求节拍,可将弯管机设备移至预成型设备旁,然后将弯管和预成型这两个工序合并为一道工序,这样可以减少一名作业人员并减少等待的浪费。

液压成型工序为瓶颈工序,该工序的生产节拍为98 s,高于需求节拍87.8 s,目前无法满足客户需求,因此该工序亟需改善。观察发现,该工序作业步骤为:清理模具型腔、放入管件、启动液压机、液压机自动合模压制、开模、取出管件。其中液压机合模至开模为设备自动运行时间,经测量为52 s,这部分时间是固定的,无法改变。从取出成品至新的待加工管件放入模具型腔完成,现有操作时间为46 s。模具打开后,作业人员在取下压制好的管件后,需要用工具清理型腔中可能存在的铁屑,然后将压好的管件放在待检架上,然后取一根新的待加工管件,确认焊缝位置后按要求放入模具型腔中,启动液压机。在压机进行自动工作时作业人员对压制好的管件进行自检,自检合格后放入周转料箱内。使用程序分析及动作分析方法对现有操作步骤进行分析并进行改善,改善后的操作步骤如下:模具打开前,作业人员准备好待加工管件并确认好焊缝位置。模具打开后,作业人员持待加工管件进入作业位置,将待加工管件放入型腔外侧,取下液压加工完成管件,清理铁屑,然后将待加工管件按要求放入模具型腔内,带着加工完成管家离开作业区,启动液压机。经过测量,改进后的人工操作时间由46 s降为33 s。改进后液压成型工序的作业时间为85 s。低于客户需求的节拍时间87.8 s,改进后的如表2。

表2 副车架U形梁生产流程未来状态数据统计表

2.3 Pull&Push生产计划与控制模式

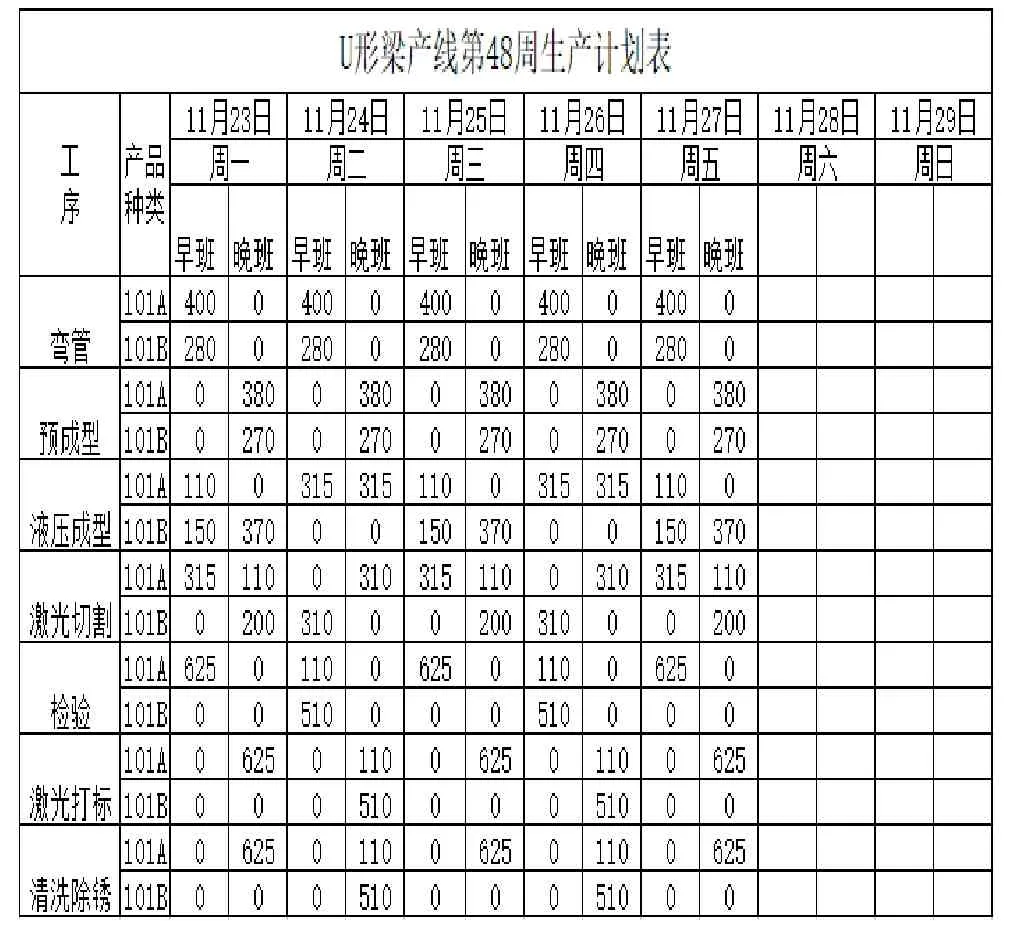

目前的 U形梁生产线采用推动式生产,基于MRPII进行生产系统的计划与控制。MRPII主要包括:产品需求预测,对产品群的综合生产计划,对独立需求产品的MPS,对相关需求产品或零部件的MRP、能力计划、采购计划、车间作业计划、生产成本核实等几个部分,周计划表见表3

表3 现行U形梁产线周计划表

目前车间生产主要使用周转料框,每框可装50pcs 工件,一筐完成后需要叉车工开叉车准运至缓冲区域,为了实现拉式生产,降低在制品库存,增加物料周转的灵活性。按照精益生产理念,改托盘式料框为轮式周转车,并对工件进行定品、定位、定量。改进后轮式周转车可单人转运,每车定量可放10pcs 工件。计划与控制方式如图2所示。

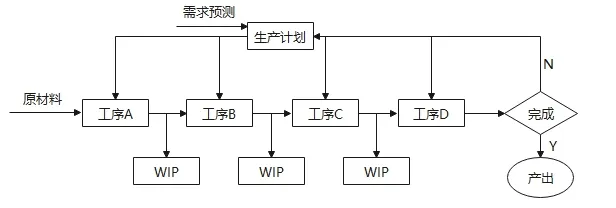

图2 推式生产系统的计划与控制方式示意图

采用推动式生产时,生产控制部门分别给各工序单独下达生产指令,不能快速应对客户需求变化。从图2中可以看出推式生产系统在每两道工序间都设置在制品库存,系统在制品库存数量较多。

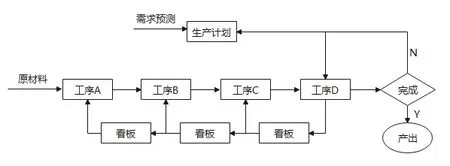

拉动式生产系统基于JIT理论。而JIT则是利用看板来保证其顺利实施的,主要构成则包括:基于看板的生产控制、全面质量管理、全体雇员参与决策、与供应商的协作关系、生产车间的现场管理等。生产控制部门只向最后一道工序下达生产计划,后一工序根据需要加工产品数量,向前一工序领料并释放生产看板;前一工序则根据看板生产后道工序所需物料。其生产计划与控制方式如图3所示。

图3 拉式生产系统的计划与控制方式示意图

由图3可以看出,拉式生产系统不设置在制品缓存,这样虽然极大减少了系统的在制品库存数量,但是应对系统不确定性和随机性波动的能力比较低[4]。

MRPII和JIT产生于不同的时期、不同的社会经济背景,因此有着各自独特的计划和控制理念。作为当前主要的生产管理模式,有各自的优势,也有各自的不足。TOC就是基于这两者的基础上发展而来的,它综合了“Push”和“Pull”系统的优势。但是由于 DBR系统的本身的一些局限性。如以牺牲个体的独立为前提,以投料控制、非瓶颈调度、缓冲设置等无条件服从瓶颈的调度来达到整体的协调统一,在实际运作中不易实现有效的生产现场的管理和控制,所以在生产系统中也没有得到大范围的应用。

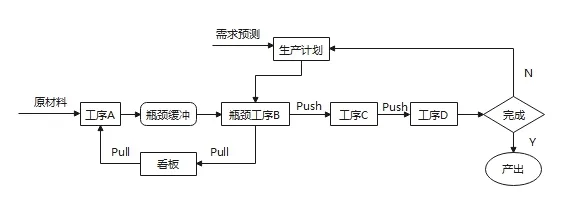

综上所述,根据A公司U形梁生产实际情况,考虑将把MRPII推式系统和JIT拉式系统的优势结合起来,并结合TOC理论,同时针对各自的不足,建立一种有效的Pull&Push生产计划与控制模式。通过价值流图分析辨别出生产系统的瓶颈,将生产基点放在瓶颈工序上[5]。以瓶颈工序为驱动的基线,在瓶颈前、后分别采用拉式系统和推式系统的控制方法。这样,既可以降低整个生产线系统的在制品库存水平,同时又可以在关键的瓶颈工序设置合理的安全在制品库存,提高系统对瓶颈工序前段非瓶颈工序设备故障和客户需求的波动的承受能力。

以瓶颈为中心,把推“(Push)”和“拉(Pull)”的思想有机结合起来,生产计划的指令直接下达给生产线的瓶颈工序,对瓶颈前的工序采用JIT的看板拉动控制,以减少瓶颈工序的在制品堆积,对瓶颈工序后的工序采用推式控制,以瓶颈工序的生产节拍作为决定后续工序的生产节拍,以最大程度保证生产线的平稳运行[6]。对生产系统基于瓶颈驱动的Pull&Push计划与控制模式如图4所示 。

图4 Pull&Push系统的计划与控制方式示意图

针对A公司U形梁生产具体情况,在应用价值流图辨别该产线的瓶颈工序为液压成型工序,以液压成型工序为中心,运用Pull&Push生产计划与控制模式。绘制出经过改善后的未来A公司U形梁生产计划控制图,如图5所示。

图5 未来A公司U形梁生产计划控制示意图

改进后,工件在各工序加工完成后,先放入料框。达到一定数量后,再由上一道工序作业人员用液压车搬到下一工序。改进后,物料周转的存储料框由铲车搬运料框改为带轮料车,一车可放 10pcs物料,由一个作业人员专门负责物料周转。

完成以上改进后, 液压成型工序仍为瓶颈工序。为实现连续流, 在此处建立在制品“缓冲仓”。预成型工序完成后先放入“缓冲仓”,液压工序直接从“缓冲仓”领料,减少液压工序的等待时间。由于后续工序生产周期都低于瓶颈工序生产周期,可以用 FIFO通道结合周转料车实现连续流生产,上游工序完成一料车产品时,由周转人员转移至下一工序。实现连续流后,可消除后续工序的大部分在制品库存。

3 优化结果分析

3.1 价值流未来图

根据优化方案,在图1基础上绘制该生产线价值流未来图,如图6所示。

图6 U形梁生产线价值流未来图

3.2 改善结果分析

由图 6得到改善后 U形梁生产线的增值时间(VAT)、非增值时间(NAT)和增值比(VAR)分别为:

改进后的生产线平衡率为:

对比优化前后的参数,对比优化前后生产线参数,如表4所示,可以看到优化后生产节拍减少了14秒, 生产周期由3.71天减少为5.48个小时, 根据在制品、产出、生产周期关系可知:在产出不变的情况下,降低生产周期的同时就可以降低在制品数量。在制品数量由2280pcs下降到140pcs,降低在制品库存十分成功。同时在降低在制品还增加了增值比,减少了作业人员数量,不仅降低了在制品数量大来不及加工而生锈的风险,而且还节约了人力物力,降低生产成本,进而进一步提高了产品的竞争力。

表4 现行U形梁产线改善效果分析表

4 结语

上述改善方案在A公司进行了实际运用和实施。实施过程分为3部分 :①对U形梁生产线按工业工程基础理论进行了改善和优化,对作业人数重新配置。C运用ECRS原则对生产线现场及布局进行改善,合并弯管和预成型工序、打标及清洗工序,使生产线更加平衡,生产线平衡率由原来的52.2%提升到 86.4%。③改进生产模式,由原来的推式生产改为更加先进更加适合 U形梁生产线的Pull&Push生产模式,推拉结合,既保证了生产系统的稳定,又极大的降低了在制品库存,改善后现场在制品库存由原来的2280pcs减少到140pcs,实现质的飞跃。但是在实施过程中发现,传统的看板管理方式让现场作业人员不太适应。下一步,将进一步探讨更加精准的生产系统模型,在优化生产线和物流系统的同时,展开车间信息化改造,将MES系统引入到A公司,实行电子看板管理,实现智能生产线排程、在制品追踪和库存管理等先进管理模式,为实现A公司的转型与制造系统升级提供技术理论支撑。