黎族服饰文化在舞台服装造型设计中的运用

——2021博鳌亚洲论坛光影诗画演艺《锦绣天成》服装创作心得

2021-06-05董韬

董 韬

(云绡设计中心,北京 100089)

2021年4月18日至21日,博鳌亚洲论坛2021年年会在海南博鳌举行。博鳌光影诗画演艺《锦绣天成》包括前序和《岛之岛》、《南之南》、《海之海》三个篇章。项目筹备初期,笔者受邀担任《锦绣天成》的服装造型设计。

演出设置在博鳌这一面向世界的外交舞台。(1)文化立意:以“万物共生,博鳌共美”倡导世界开放合作,以中国诗画意境之美展现中国文化自信;(2)技术手段:以3D全息投影技术,创造“人在画中游”的观演体验,使用最新的全景声音响技术打造360°多声道、立体式的临场感;(3)演艺形式:以诗画写意式光影为底色,让观众行走在中国山水诗画般的光影画卷中,充分感受科技与文化的融合之美。

1 《锦绣天成》概述

《锦绣天成》讲述一位织锦艺术家,循着黄道婆的足迹到达海南,又一路南下,抵达亚洲以及世界各地,寻找合之真谛,最终回到博鳌,完成“合锦”的故事。

前序用光影回溯博鳌20周年发展历程,通过光影手段引导观众步行观看演出。篇章一《岛之岛》,以《海南之合》为主题,以艺术家寻找合锦灵感为故事主线,通过呈现渔家渔歌、儋州调声、苗族平安舞、黎族织锦等元素,展现海南文化之美。篇章二《南之南》,以《亚洲之合》为主题,以各国共通的纺染织绣技艺为主线,通过呈现东南亚、南亚等各国的织锦、音乐、木偶等文化元素,展现了“一带一路”国家的贸易往来、文化交融的兴盛。篇章三《海之海》,以《世界之合》为主题,通过光影、歌舞等手段讲述艺术家完成合锦的过程,展现博鳌从小渔村到自贸港到世界外交舞台的变化。

2 设计思路

历经在海南全岛的采风寻源,笔者参观了海口省博物馆、临高人偶、儋州调声,白沙、东方、五指山、琼中、保亭、三亚崖州、兴隆、潭门、博鳌等具有海南不同文化代表的市县与村寨,与黎锦非遗传承人交流,深入了解黎族“哈、杞、赛、润、美孚”五大方言的服饰文化和黎族传统“纺、染、织、绣”的工艺特点,感受到海南文化的多元性和包容性。得到了珍贵的第一手资料,为黎族服饰的再设计打下了坚实基础。

因为创作时间很紧,主创团队每天是白天采风,晚上开创作会。虽然辛苦,但大家的创作积极性非常高,在采风结束回到博鳌项目地开创作会时,笔者已经有了全剧服装的整体设计思路。整场演出人物角色较多,这里着重分享运用黎族元素设计的服装造型。

笔者从黎族传统出发,用服饰的语言赋予角色相应的人物属性和文化支撑,同时融入时代的审美。一味的复刻并不能让传统的黎锦技艺焕发生机,设计语言的选取也很重要,同样是黎锦元素,不同角色采用不同的表现手法,笔者分别从造型、色彩、肌理、秩序等方面入手,塑造出“过去、现在、未来”的黎族形象,以期达到在“传统”和“当代”不同语境下,对黎锦艺术的传承和发展。

3 人物造型设计

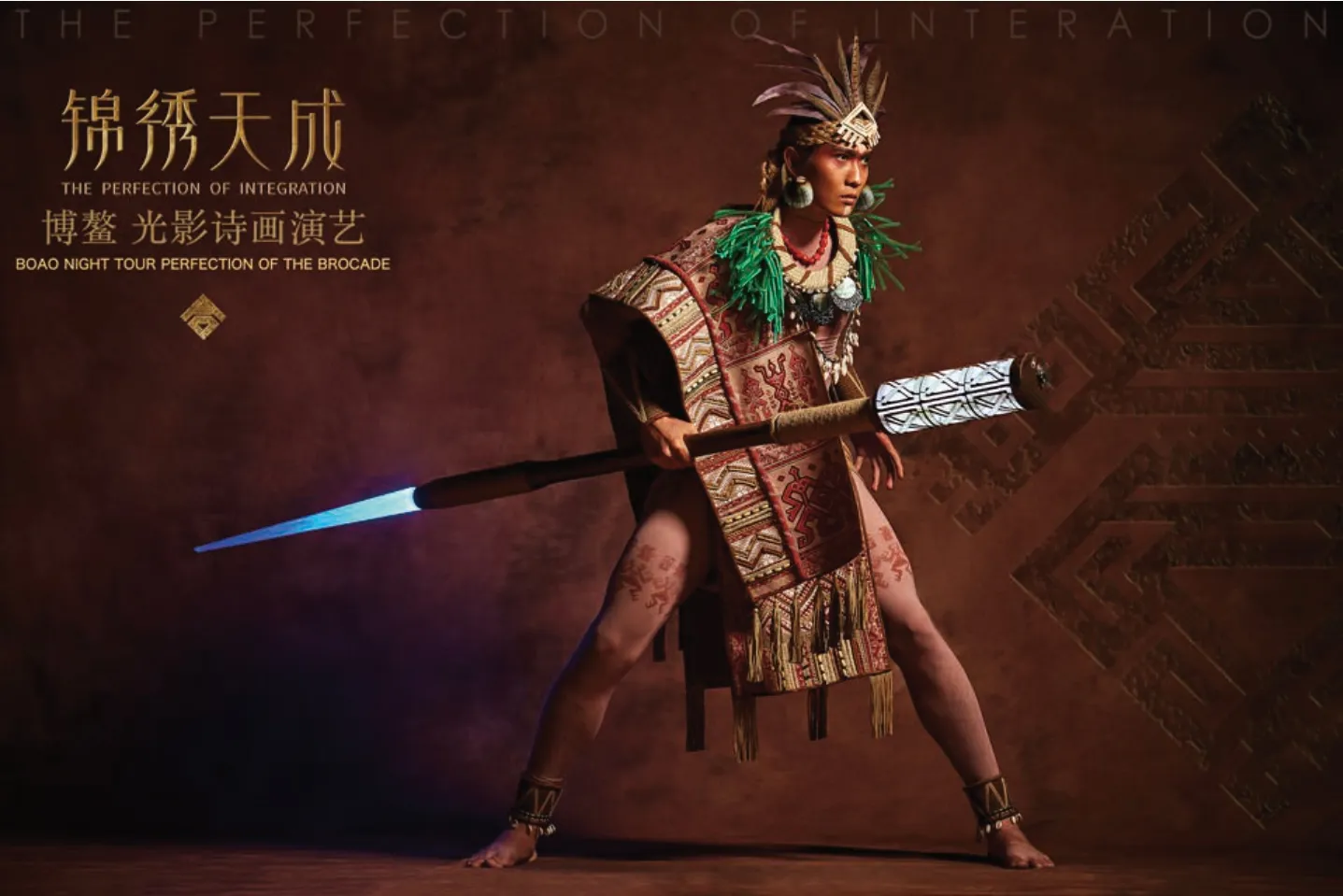

(1)耕海者

耕海者贯穿演出,执自发光杖,以一种神秘仪式感的表演形式引领观众行进观演。

对于这一人物形象的设计,笔者的灵感来自远古时期最早进入海南岛的南方百越族的一支,即黎族人。他们划着独木舟,从大陆渡海而来。《山海经》文曰:“伯虑国、离耳国、雕题国、北朐国,皆在郁水南。郁水出湘陵南海。”文中的“雕题国”指的是有文身习俗的部落,据考证就位于海南岛,书中所记就是今黎族先民的文身习俗。“儋耳、雕题、锥髻、贯胸、跣足”是古代黎族具有的服饰文化现象。

《锦绣天成》的主题是“锦”。那么“耕海者”的艺术形象就以黎锦图腾为主元素。头饰上骨质雕刻的鱼纹搭配贝壳耳饰,表现海南的黎族祖先靠海为生的生活背景;服装的款式来自黎族男装的头巾、贯首衣、吊襜裙和犊鼻裤;印花、盘绳绣的大力神纹和人纹彰显了黎族纹样的力量之美;用麻绳、木珠、贝壳装饰的黎锦图案,勾勒出原始时期的古拙感。

(2)渔夫

渔夫于开篇之初信步礁石上,甩杆垂钓,引出光影大鱼,开启了这场奇幻之旅。

该人物形象的设计灵感来自被誉为“服装活化石”的黎族树皮衣。款式上结合了黎族男子服装的吊襜裙。制作时用面料再造的方法再现楮树皮经过数道工序浸泡锤制后的独特质感。覆以手工拧缝的纱条,在衣褶间隐现南溟海浪的韵味。

(3)黎族生活服饰

黎族生活服饰在《岛之岛》的重要段落《黎岭苗寨》中呈现。为了营造黎族原生态劳作生息的场景,笔者完全保留了黎族五方言服饰的传统形制,遵循黎族各方言的纹样装饰秩序。转而从色彩和质感上进行突破。首先抽离了黎族服装原本浓重强烈的黑底色,以国画写意的笔墨来皴染,赋以国画写意水墨的笔触和韵味,从多彩的黎锦中提取主色——红色。降低色彩纯度,用淡墨和含有灰度的赭红来表现,赋予这组黎族男女仿佛从悠然岁月中走来的怀旧质感,同时也是为了给演艺中光影和视频的表现留出空间。

舞台服装的设计要达到在一定观演距离条件下的有效审美。观众是在行进中观看演出,与演员的距离时近时远。为了让不同距离的观众都能感受到黎族服饰的质感美、纹样美,从而选用纺织肌理较明显的面料,再进行面料改造,使原本平面微妙的肌理变化变得更为生动立体;在质感上强调了织锦的编织感和挺括感。而且将生活中原本细小精密、需贴近才能观赏的黎锦纹样适当放大,并在此基础上用刺绣、盘绳等工艺进一步强化黎锦纹样,为服装增添了独特的艺术表现力。

(4)织神婆婆

织神婆婆从黎锦的织神图幻化而来。她头巾的流苏就像黎锦织机上的万根经线。亦如黎村生长千年的榕树根须,弥漫绵延。

服装融合黎族五大方言的款式。裙分虚实两段。上半段以质感密实的黎锦短裙表现黎族杞、润、哈方言的短裙传统;下半段以透纱衬托镂空黎锦纹饰,用虚实结合的方式来表现赛和美孚方言的长筒裙,是一种视觉意趣的表达。再以黎族女子常用来装饰服装的草珠子,配以贝壳片、木珠,缀于裙上,野趣盎然。

色彩延续黎族生活的水墨、赭红,只是这水墨更具枯笔焦墨的浑厚深沉。真丝绡染色拧绉覆于这“焦墨”之上,令其质感更似古树,给人以苍劲古拙之感。

(5)黎族人偶

黎族人偶在篇章二《南之南》中与东南亚、南亚系列人偶优雅共舞,展现“一带一路”国家的贸易往来、文化交融的兴盛。

人偶由真人扮演,模拟木偶形象,从造型到表演,要突出偶的质感。设计中借鉴了皮影戏影人的结构,袖子不再是生活中的圆筒状,而是大小臂分开,各自前后片组合,肩部与手肘处做了骨点相连的结构衔接,强调结构也令人物动作更加木偶化。黎族人偶装饰色彩浓烈,与同系列人偶协调呼应。

服装呈现温润旧气,亦如陪伴了每个人童年的珍爱旧偶,承托着岁月的质感。

(6)黎族女歌手

黎族女歌手在篇章三《海之海》中与男歌手合唱主题曲。女歌手是传统黎族的代表,男歌手是当代艺术家的形象,两个角色互为应和。

因为女歌手是由黎族美孚方言的歌唱家担当,主题曲《锦绣天成》也是由美孚方言原生态民歌欧欧调动机发展创作,所以在设计这一角色的造型时,就以美孚方言传统服饰为蓝本。头饰以美孚方言头巾为基础,结合赛方言银簪、银钗元素。在材质上大胆做了创新尝试,把具有现代时尚感的透明亚克力用电脑切割来制作头饰簪钗。覆上斑斑银箔,形成从胸前的银项圈到头顶透明簪钗的过渡变化。实—虚、古—今,渐变而来。色彩上选取传统美孚方言服装上仅属于局部装饰色的艳玫红,降低明度,调成暗玫红作为整套礼服的主色调,用暗玫红色印染提花织锦,赋予角色内敛高贵之气。

设计,最重要的是“节奏”。小到一套服装,大到驾驭整台演出。在美孚方言形制基础上简化结构,在黎锦纹饰细密繁复的长筒裙上再做珠绣、手缝镜片的装饰,简中提简,繁上加繁。鬓边玫红、淡黄的热带花朵从整身氤氲暗红中轻跳而出,在端庄中增加一抹清丽。灰粉过渡拖尾纱裙在服装主体的挺括、精致后烘托出柔和浪漫。

男女歌手的形象形成传统与时尚、民族与世界的对话,和合与共、共生共美。

(7)黎锦服饰秀

黎锦服饰秀——东方美学与国际时尚的碰撞融合。

1)款式:以礼服裙为造型基础,融入黎族各方言传统服装的经典形制。

2)图案:从黎锦六大类150种图案纹样里提取吉祥图腾元素,创新组合。

3)色彩:十五款服装总体排列成彩虹色系,以应和清代文人程秉钊在《琼州杂事诗》中“黎锦光辉艳若云”对黎锦艳丽颜色的形容。

头饰的灵感来源于黎族传统头饰的骨簪、银钗和织造黎锦时使用的的撑经杆、打纬刀、梭子等工具,简化提炼造型,用亚克力材料赋予它时尚、未来的质感。

在整场演出服装的创作中,一系列黎族题材的角色造型都是从黎族传统服饰文化生根,笔者的设计手法跟随不同角色转变。但始终遵循着“尊重传统,推陈出新”的设计原则。演出中黎族题材的每款服装造型,也皆用艺术语汇彰显着传统黎族服饰的文化基因。不做无思考的复刻,不做没由来的堆砌,一切都是为角色做最合适的设计。

【主创团队】

总导演:张华

执行导演:赵强

编剧:潘兴翔

舞美道具设计:刘小舟

服装造型设计:董韬

灯光设计:周新阳、金海

美术多媒体设计: 杨鼎、王威

舞蹈编导:李冲 、马莉

音响设计:郭劲刚

化妆造型设计:苏晓蕾

定妆照拍摄:贾云龙

剧照摄影:王徐峰