棒振动、管振动及棒管组合振动原理在乐器设计中的应用

2021-06-05应有勤

应有勤

(上海音乐学院,上海 200031)

乐器声学的振动原理是从各种实际存在的乐器状况总结出来的,本文着重阐述棒振动、管振动及棒管组合的振动方式和应用原理。在现代乐器学分类中,棒振动属于体鸣乐器(Idiophone),管振动属于气鸣乐器(Aerophone)。人们关注到棒振动与管振动结合的“棒-管分体式耦合共鸣”(Coupling resonance of rod system vibration separated from pipe system vibration),但较少注意到“棒-管一体式耦合共鸣”(Rod vibration and tube vibration are coupled resonance on the same object),对其振动方式和应用模式总结得较少。以下对这三种乐器声学原理的应用模式展开剖析。

1 棒振动乐器的三种振动模式

无论原生态棒振动乐器,还是现代创新的棒振动乐器,棒振动模式的乐器的实体形态非常多。其既有两端自由的固体棒,根据橫截面形状的不同,可以是扁平矩形棒、圆形棒、圆管棒、方管棒、矩形管棒等;还有一端固定、另一端自由的棒振动,这种弹性棒或称“舌”更合适;另有一种较罕见的两端固定的棒振动。

1.1 两端自由的棒振动

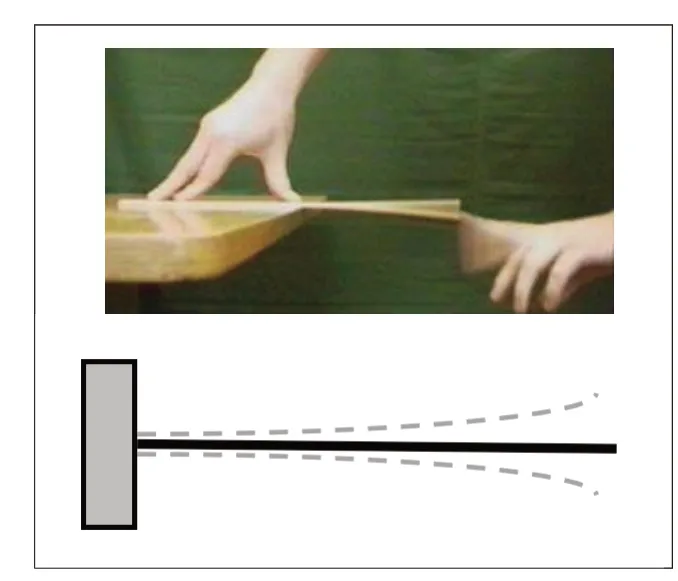

两端自由的固体棒(图1)振动时,有两个对称的“波节”(node)和三处“波腹”(antinode)(图2)。如木琴音条、铝板琴、非洲木琴(Balaphon)等乐器的音条,靠敲击中间波腹处发音。

图1 两端自由的固体棒

图2 结构示意图

非洲民间仍存在原生态的音条乐器(图3)。

图3 原生态音条乐器

1.2 一端固定、另一端自由的棒振动

一端固定、另一端自由的弹性体振动是靠拨动如舌尖的一端振动发音(图4)。

图4 一端固定、另一端自由的棒振动及其发音原理

非洲民间仍存在原生态的拨簧乐器。

(1)非洲的姆比拉(mbira)、桑扎(sansa)(拨奏)(图5)。

图5 非洲拨奏乐器

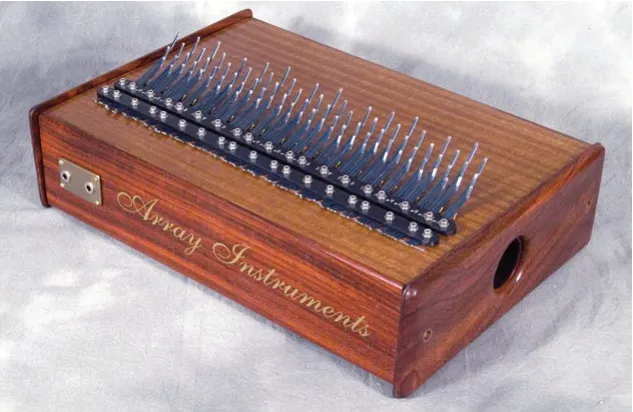

(2)改良的半音齐全的拨簧琴(图6)。

图6 拨簧琴

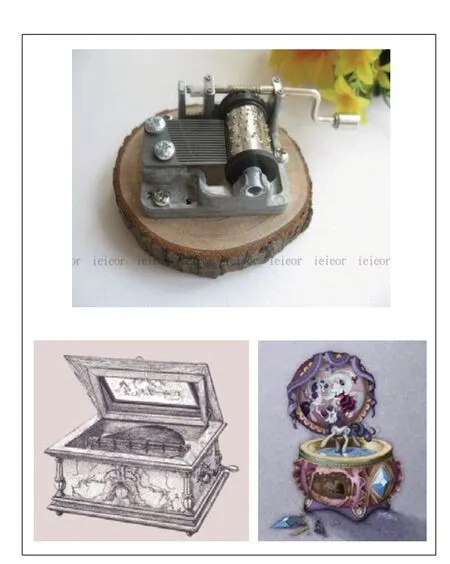

(3)1796年,欧洲的八音盒(Music box)(拨奏)(图7)由瑞士人安托·法布尔发明。在滚筒上设计有机械程序的拨针,用来拨动不同音高的梳状簧片。最初有手摇式的,后改进为有弹性的发条来驱动。之后设计出成百上千的可爱的外形,把拨簧的构造隐藏起来,掩蔽了青少年对这一乐器的了解。

图7 八音盒

(4)竹舌琴(击奏)(图8)有单舌或多舌,共用一个共鸣筒,但一般都不属于严格的耦合共鸣。

图8 竹舌琴

图9 哈皮鼓

(5)哈皮鼓(hapi)(拍奏或击奏)(图9)传入中国后被称为“空灵鼓”,多舌共用一个音箱,不属于耦合共鸣。现在也应用于道观的一些道教音乐伴奏。

图10 口弦

(6)口弦(Jew's harp)(图10)依靠口腔改变大小而形成的腔体内一定的频率,与一个簧舌振动时隐含的某个泛音频率耦合振动,成为可听音,变换中的口腔频率能与簧舌上存在的不同泛音耦合共鸣,然后构成不同音调。

1.3 两端固定的棒振动

尽管两端固定的棒振动与弦振动类似,但这种较厚的固体竹皮延展性比弦要小很多。例如壮族竹筒琴(咚噔)(图11),用刀子切割挑起竹管外皮,并在两端撑起码子,中间波腹处的下方开有圆孔,使竹管中气柱与竹皮共鸣,但不属于耦合共鸣。

图11 壮族竹筒琴

2 管振动(气柱振动)乐器的两种振动模式

2.1 两端开启的管振动

两端开启的管称“开管”。涉及的乐器有笛、洞箫等管乐器(吹奏)。

2.2 一端封闭、另一端开启的管振动

一端封闭、另一端开启的管称“闭管”。涉及的乐器有中国和南美洲的排箫(吹奏)(图12)。

图12 排箫

所罗门群岛上的原住民用一端封闭、另一端开启的竹筒顿地来激发筒内的气柱振动(图13)。音色空旷,很有特色。

图13 竹筒

所罗门群岛盛行拍管乐器,这种拍管两端都开启着,拍其上端就瞬间形成闭管振动,依音高排列如排箫状,它被配置成不同音域的各种声部,常为旋律配上分解和弦。越南的拍管琴称ding pa,半音齐全,各音排列成键盘型(图14)。

图14 拍管琴

拍击空掌对准闭管竹筒冲气,能发出空旷的乐音。在东南亚民间仍有这种原生态乐器。越南专业民族音乐团,将其改良成上下两排,呈键盘排列形式(图15)。

图15 越南闭管竹筒

3 棒管组合的耦合振动模式

这里的“棒”,指的是两端自由振动的棒。“管”大多指“闭管”,极少数为“开管”,也包括“腔体”,以便于分析管内气柱和腔体内空气与棒振动是否耦合的情况。

3.1 棒-管(箱)非耦合共鸣(木琴)

木琴(图16)在许多东南亚国家都有,尤以泰国、缅甸等国家为多。船型共鸣箱的装饰精致。因一箱对多根音片,不属于耦合共鸣。

图16 木琴

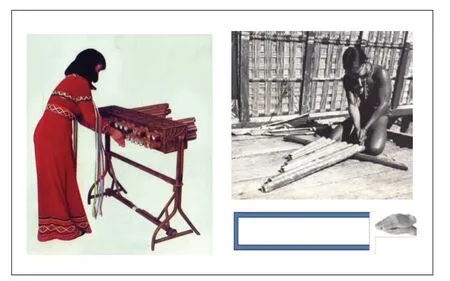

3.2 棒-管(容器)分体式耦合共鸣(非洲木琴)

非洲原生态木琴有巴拉风(Balaphon)、马林巴(Marimba)等(图17),都在音条下方设葫芦,腔内的空气频率可造成音条耦合共鸣。但不是每根音条的耦合共鸣都很严格。

图17 非洲原生态木琴

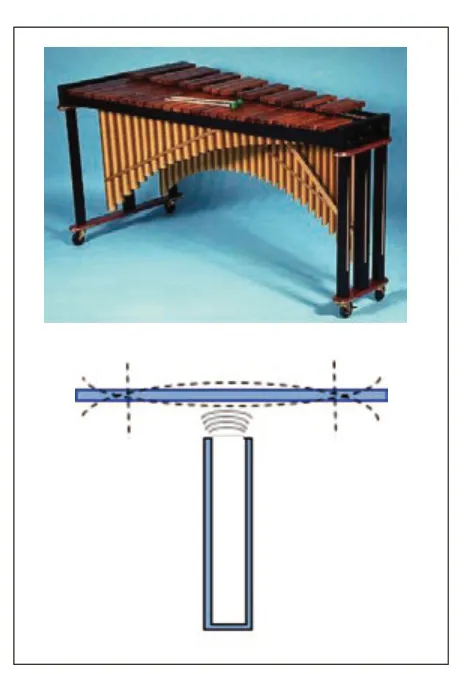

3.3 棒-管(闭管)分体式耦合共鸣

现代马林巴琴(图18)的音条振波腹与下方的闭管发生耦合共鸣。音条频率与共鸣管内气柱频率调节一致,轰鸣声较强,采用键盘式排列。

图18 现代马林巴琴

3.4 棒-管一体式耦合共鸣

(1)印度尼西亚昂格隆(Angklung)

昂格隆也译为“摇竹”(图19)。它的框架上设有两根音管,音管的管段内空气柱频率与整段棒(管段加瓦段)的频率发生耦合共鸣。音管在瓦段上的波节开有一孔悬挂于横竹杆,摇动时,管底双脚来回撞击槽两端发音。每个乐器设互为八度的两根音管同时摇动作为一音。演奏时每人执一件,也有的持两件或三件,各人所持音高不同,相互配合,随节奏连成旋律。

图19 昂格隆

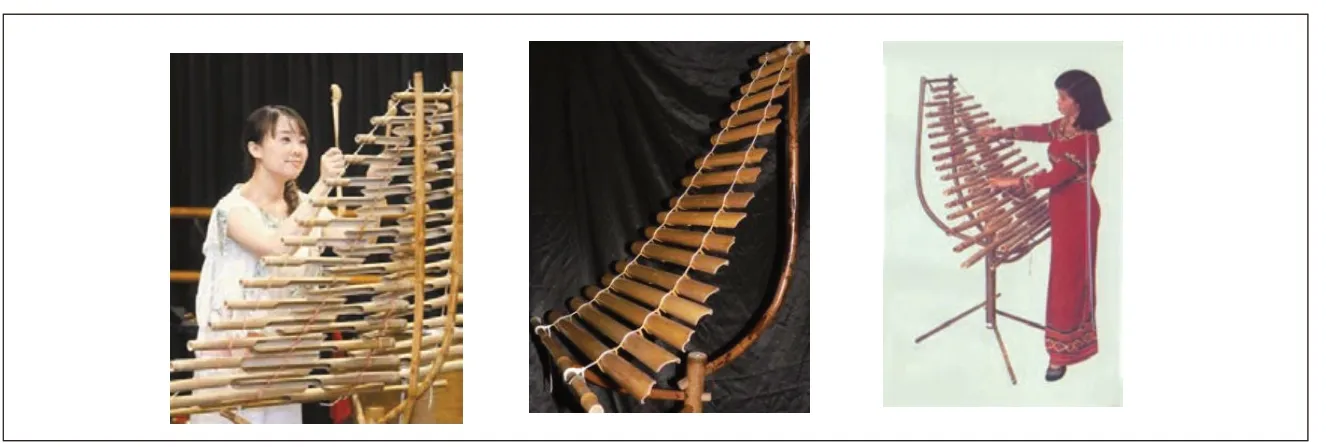

(2)半管半瓦型越南悬竹琴(Dan trung)

越南的悬竹琴有一排、双排、三排等形制(图20)。音管的构造和发音原理与昂格隆完全一样。不同的是,昂格隆摇击管底的“腹点”,悬竹琴是敲击音管中间的“腹点”。悬绳均系于音管的“节点”上。音位排列已具有越南人创造的现代特色。用两根双头槌击奏,槌的双头快速轮番击打成八度的两音作为一个旋律音,音色颇有特点。

图20 悬竹琴

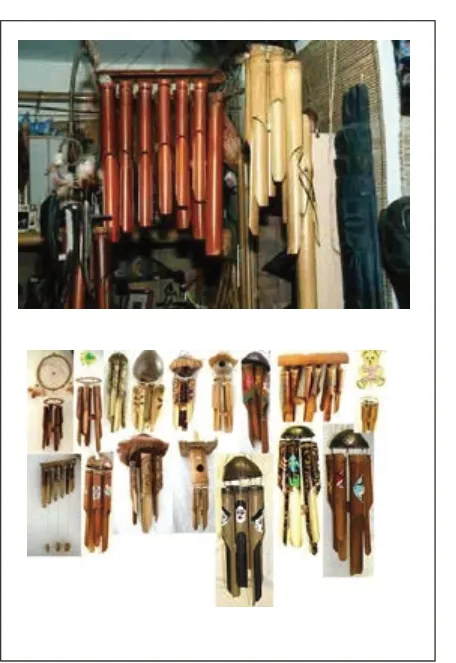

(3)半管半瓦型东南亚竹风铃(Bamboo Campanula或Bamboo wind chime)

这种竹风铃(图21)的音管构造也与昂格隆音管完全一样,由5~6根或更多根悬挂在一起,各管音高不同,随风吹动而互相碰击,随机发出五声音阶等关系的音调。

图21 竹风铃

(4)半管半瓦型印度尼西亚竹排琴(Grantang jegogan)

印度尼西亚竹排琴(图22)音管的构造也与昂格隆完全一样。用绳系于音管上的两个“节点”处,悬于装饰精美的琴架上,排列成音阶,用双槌敲击音管中间的“腹点”发音。

图22 竹排琴

(5)棒-管(开管)一体式耦合共鸣

印度尼西亚大竹排琴(图23)的竹筒两端都开口,属于开管共鸣,相同频率的管长约是一端闭管的两倍,所以音管体积很大。因为开管中气柱固有频率必须与整根管的频率一致,才能发生耦合共鸣。

图23 大竹排琴

(6)印度尼西亚卡隆琴(calung)

卡隆琴(图24)音管构造也属于昂格隆音管的同一原理的变体。用于民间艺人说唱时的自伴乐器,一只手持黑色把柄,另一只手用细棒敲击管中央发音,常采用分解和弦来伴奏唱词旋律。

图24 卡隆琴

(7)中国基诺族有“七柯”和“布姑”的单管结构与昂格隆音管相近,人手执一根,各自音高不同。

(8)双棒-管(闭管)一体式耦合共鸣

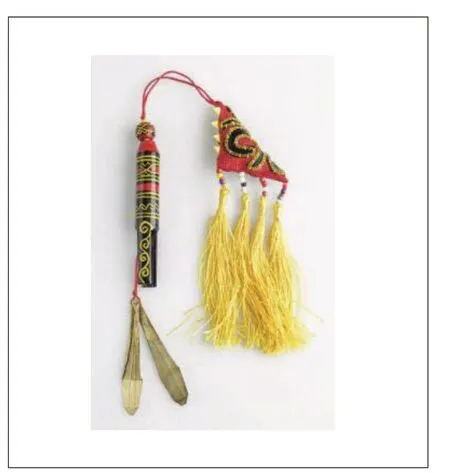

菲律宾巴灵柄(Balinbing)(图25)的发音原理较特别,它是一端自由、另一端固定的两根相同频率的瓦状棒,呈音叉型。拍击在手掌时,双瓦状棒发生共振,并与根部的闭管发生耦合共鸣。拍击时,音头发出吱吱声,形成菲律宾民间音乐的一种特色。音色独特,通常由六个人每人手持一根,各执一音,形成旋律。

图25 巴灵柄

4 结语

本文暂把弦鸣乐器和膜鸣乐器排除在外,所介绍和分析的乐器发声原理集中在体鸣乐器的“棒”和气鸣乐器的“管”的振动方式以及“棒-管”的组合发音。分析例举乐器的所谓“棒”和“管”的外形,实质上也可能是表象。本文例举的单纯吹管乐器仅为笛和排箫。

棒振动的“棒”可以是管状的,其橫截面可以是实心的,也可以是空心的;可以是方管形的,也可以是圆管形的。而通常市场上的音条乐器仅应用到棒振动的两种模式(两端自由的棒振动,一端固定、另一端自由的棒振动),即使管形发音体,管并未起到共鸣作用。

当涉及到“棒”与“管”共同起作用的范例时,可以观察到大型马林巴琴的音条与下面的共鸣管是分离式的耦合共鸣。欧洲人的耦合振动智慧来自非洲原生态巴拉风(Balaphon)音条及其共鸣的葫芦。

当发现“管”与“棒”结合后,涉及“管”的管振动,同时也作为棒的一部分。棒中有半段是瓦形,半段是管形,整根棒振动时,其中的管段中气柱固有频率与整根棒的频率发生耦合共鸣。不得不钦佩东南亚工匠发明“棒-管一体式耦合共鸣”的智慧之巧妙。鉴于这一发明,它的实体应用模式多达七种。而实际上,相关形态的乐器实例远不止这些。希望中国在应用“棒-管一体式耦合共鸣”原理上能开拓出更多创新的乐器。