巴鹤公路K164+650~+750段土质滑坡发育特征及稳定性分析

2021-06-04曾庆波

曾庆波

(四川省交通勘察设计研究院有限公司, 四川成都 610017)

湖北省道巴鹤线S425北起巴东县,南接鹤峰县的一条重要二级公路,是恩施州向北入境的重要通道之一。在公路里程K164+650~ +750段,路基右侧下方边坡产生蠕滑变形,产生明显变形拉裂缝,若得不到及时治理,随着时间的进行,后缘拉裂缝不断往坡体内部发展,剪切面可能贯通形成滑移面,导致边坡整体性滑移破坏,将严重危胁公路和行车安全。为防止滑坡地质灾害的发生,需对该滑坡进行深入细致的分析,查明其赋存的工程地质环境条件,分析其可能的变形破坏模式,科学合理的对其进行稳定性评价,提出防治措施建议。

1 基本地质条件

1.1 地形地貌

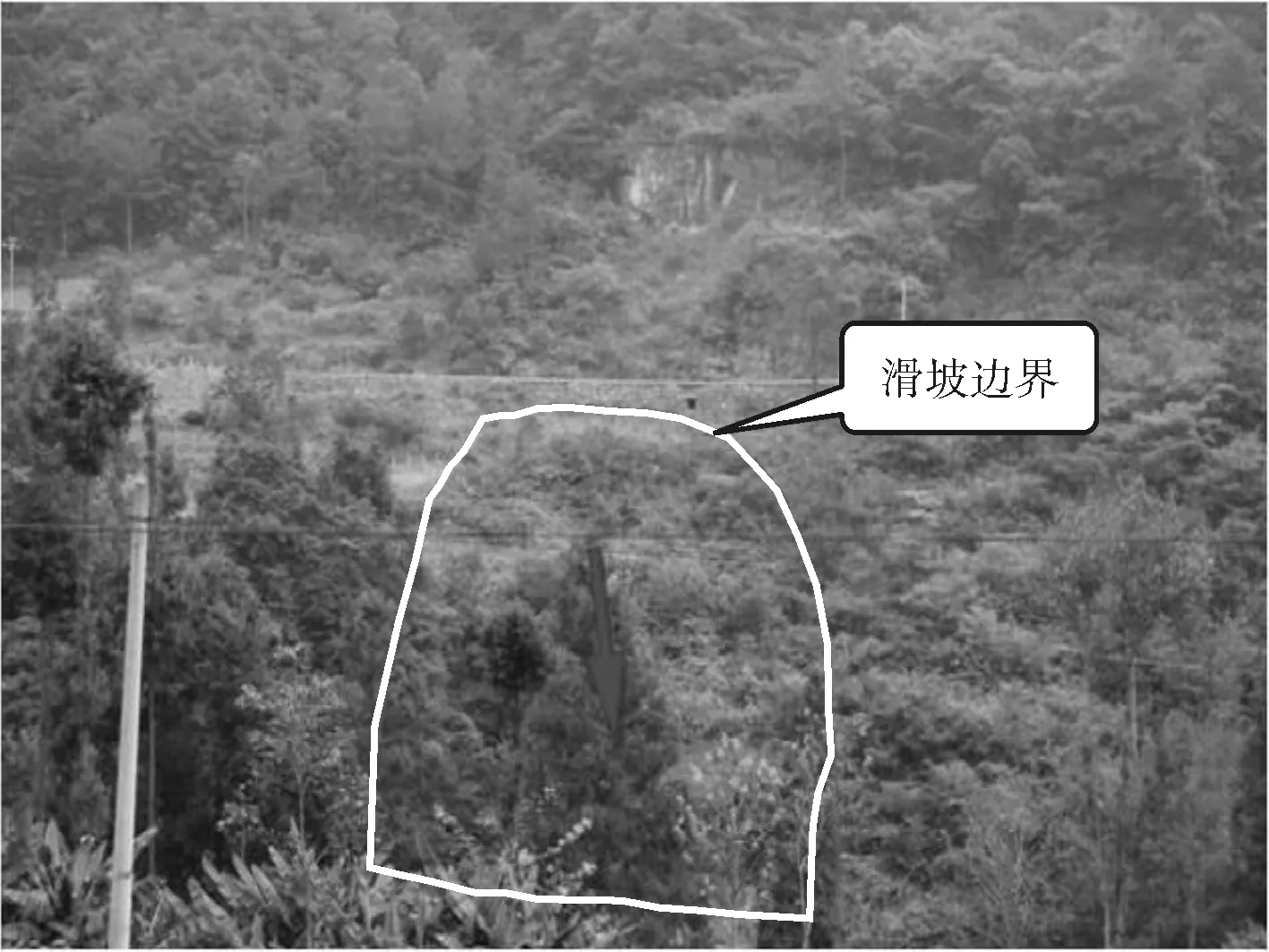

巴鹤公路K164+650~ +750段下边坡为半路堑土质边坡,在平面上呈直线型。路基上出现环状裂缝,公路距下部河面高差约50~60 m,公路与该段河谷走向340~350°近平行。该潜在滑体在地貌上呈圈椅状收拢,滑坡后缘较为平缓,约15~25°,坡面较陡呈直线形,中部及前缘约35~40°,高程455 m以下坡度变缓约22°左右,底部高程455 m以下为栖霞组基岩露头,露头可见高约3~5 m。坡面上植被茂盛,发育乔木、灌木及草本植物(图1、图2)。

图1 滑坡全貌照(镜向南)

图2 潜在滑坡全貌图(镜向西)

1.2 地层岩性及地质构造

该段地层岩性为二叠系下统栖霞组(P1q)深灰色厚层~巨厚层微晶生物屑灰岩,局部含燧石团块。边坡位于八字山背斜末端,受区域构造影响不大。地震基本烈度为Ⅵ度。

岩体整体呈块状~次块状,局部节理裂隙较发育,呈层状碎裂结构,岩层产状一般为245~251°∠31~40°,厚层与巨厚层互层,层面间距0.60~1.2 m,局部可厚达3 m,平直粗糙,大多闭合,局部可见轻微张开,无充填。

1.3 水文地质

据钻孔揭露,本段边坡主要发育孔隙水,受季节性影响明显,含水条件和渗透性较好,赋存于第四系崩坡积等松散堆积层中,以潜水为主,水位埋深变化较大,含水层约3~5 m。依据GB 50021-2001《岩土工程勘察规范》II类环境水判定:该区地下水对混凝土结构和钢筋有微腐蚀。

2 滑坡基本特征

2.1 滑坡边界、规模、形态特征

潜在滑坡整体坡形呈直线状,其滑动后缘位于公路,路面高程496~500 m,滑坡前缘(剪出口)高程455 m,最大高差约45 m,左右两侧边界均以季节性小冲沟为界,边坡体均宽约60 m,纵长约70 m,平面上的面积约42 000 m2,厚度约5~15 m,平均厚约12 m,为中层滑坡,体积约50.4×104m3,滑坡规模为中型。坡体坡度17~35°,潜在的主滑方向345°(图2)。

2.2 物质组成特征

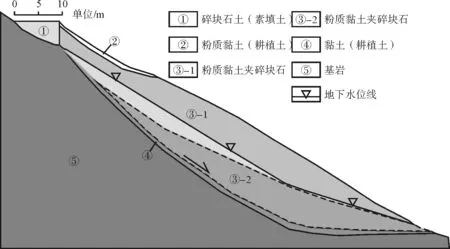

地调、钻探揭露地层如下(图3):

图3 滑坡岩土体层次示意(勘探Ⅱ—Ⅱ’剖面为例)

素填土(①):主要成分是碎石,分布于路基上的填土区,深灰色碎石,结构松散,母岩主要为微晶灰岩、泥灰岩,一般粒径为10~30 cm,最大粒径65 cm,级配较差,渗透性良好,土石比约1∶9。

耕植土(②):主要分布于坡体表部较平缓的农田耕植区,厚约1~2 m,土体呈褐灰色,较疏松,稍湿,主要成份为粉质黏土夹碎砾石,粉粘粒含量较高,碎石为次棱角状,粒径一般为10~55 cm,土石比约7∶3~8∶2。

粉质黏土夹碎块石(③):这类土层是滑体主要组成,厚约6.5~12 m,为褐灰色粉质黏土,间夹块砾石,其中黏性土含量较高,约占50 %;碎块石大小不均,结构凌乱,粒径一般为12~35 cm,个别可达50 cm,约占20 %~40 %;角砾含量10 %~20 %,土石比约6∶4~7∶3。该类土层按密实度、可塑性还可分为两段亚类:其上部为褐灰色粉质黏土(③-1),松散~稍密,多处于硬塑状态,碎块石含量较下部高,土石比约6∶4;而下部为深灰、灰黑色粉质黏土(③-2),中密结构,呈硬塑—可塑状态,土体含水率较上部高,且碎块石含量相对较少。

此外,在坡体上还零星散乱分布有崩积的巨块石,可见最大块径2.5 m×2 m×1.5 m。除浆砌块石挡墙以上为素填土外,从垂直分布上看,滑体其物质分布为:滑体浅表层主要为耕植土,其下为呈褐灰色粉质黏土、深灰色粉质黏土;而从平面纵向上看,覆盖层厚度呈现后缘薄,中前部深的规律,覆盖层最大厚度一般在15.0~16.5 m,平均厚约12 m;从平面横向上看,覆盖层表现为中间厚,两侧相对薄的特征。

2.3 滑床及滑带土基本特征

据现场调查和钻孔揭露,基岩为潜在滑坡的滑床。后缘公路上边坡出露的基岩壁较陡,在高程455 m以下基岩再次出露,岩性均为栖霞组厚层~巨厚层的微晶灰岩,除挡墙以上基岩埋深为2.6~4.8 m外,坡体中埋深一般在8.7~16.5 m。

滑体内物质成分较为单一,以粉质黏土夹碎砾石为主,密实度从表到内逐渐增大,整个滑体内部无相对软弱的层面,且基岩较完整坚硬,滑体沿着基岩与覆盖层接触带蠕滑,且形成厚约1~1.5 m的滑带土。从钻孔揭露的情况来看,滑带土成份为黄灰色黏土,含少量角砾,稍湿,黏土矿物主要为高岭土,呈可塑到软塑状。通过分析判断,受地形条件、物质结构等因素的影响,其潜在的滑动带总体上上陡下缓,滑面呈折线状。

2.4 滑坡变形破坏特征

滑坡的变形破坏现象主要集中于坡体后缘,滑坡中部与前缘由于植被茂盛且局部人工改造较大,变形破坏现象相对不明显。在坡体后缘,路基发生沉陷,整体上靠近下边坡方向沉陷量更大,路面上出现环状微张拉裂隙,且每年裂隙不断延伸扩展。同时,挡墙下部相对较平缓的农田中,土体拉张裂隙发育已累积下挫达1.2 m左右,以致挡墙排水涵洞下部的排水槽发生严重破坏,墙体上发育鼓胀微裂隙,见图4、图5。

图4 土体下挫形成的拉张裂缝

图5 土体下挫排水槽破坏

3 滑坡稳定性评价

3.1 稳定性定性评价

由于滑坡后缘、中部均出现拉张裂缝,这类拉裂缝有利于地表水下渗,能使原有的滑动面进一步软化,且滑体主要组成为粉质黏土夹碎块石,透水性较差,因此,在暴雨工况下,持续的降雨易使土体饱和排水不畅形成较高孔隙水压力。况且潜在滑坡后缘存在不利荷载(汽车动荷载)持续作用,会加剧土体蠕滑变形,甚至剪切面贯通成为滑移面,导致整体的滑移破坏。因此可宏观判断在自然工况下边坡处于基本稳定状态,在暴雨工况下,边坡处于欠稳定状态。

3.2 稳定性定量评价

3.2.1 计算模型与工况

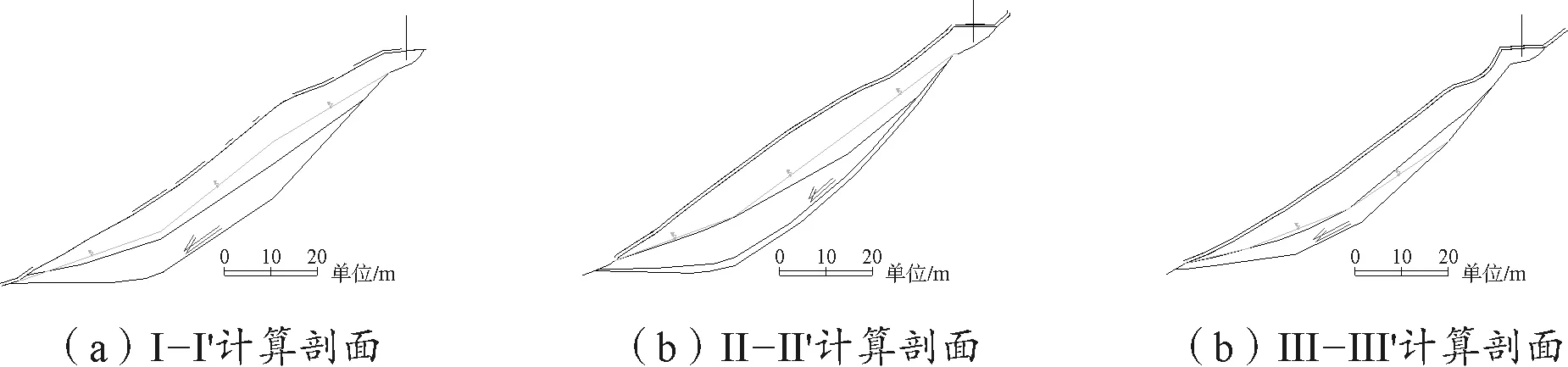

根据边坡变形特征,选择边坡变形区内的Ⅰ—Ⅰ′、Ⅱ—Ⅱ′、Ⅲ—Ⅲ′勘探剖面进行边坡整体稳定性计算与评价,选择的计算剖面均具有典型性和代表性。计算模型如图6所示。

图6 滑坡剖面计算模型

选择以下工况进行滑坡稳定性计算:

工况一:天然工况+汽车荷载;

工况二:暴雨工况+汽车荷载。

3.2.2 计算方法与参数选择

根据前述边坡变形破坏模式分析,当边坡沿岩土界面滑动时,其滑面结构为折线型。根据规范要求选用简化Bishop法进行稳定性计算,剩余下滑推力选用传递系数法来进行计算。计算程序选用理正5.6,并用Geo-slope7.0建模计算对其稳定性做校核。计算中所选取的参数如下:

3.2.2.1 潜在滑体重度

边坡体由粉质黏土夹少量碎块石,根据室内试验资料,滑体的天然重度平均值为19.02 kN/m3;饱和重度平均值为21.07 kN/m3,现场重度实验的算术平均值17.26 kN/m3,根据滑体土室内试验及现场重度试验测试结果,综合确定滑坡稳定性和滑坡推力计算中所采用的重度值为:滑体的天然重度γ=17.26 kN/m3;饱和重度γ=19.32 kN/m3。

3.2.2.2 潜在滑带取样试验结果

根据室内试验数据,天然直接快剪强度平均值:c=29.3 kPa,φ=13.6°;天然残余快剪强度平均值:c=16.4 kPa,φ=10.0°;饱和直接快剪强度平均值:c=14.6 kPa,φ=10.9°;饱和残余快剪强度平均值,c=11.40 kPa,φ=8.9°。

计算参数选择根据实验值、类比值综合确定,天然状态下c=35 kPa,φ=15.0°;饱和状态下c=30 kPa,φ=13.0。

3.2.3 计算结果与评价

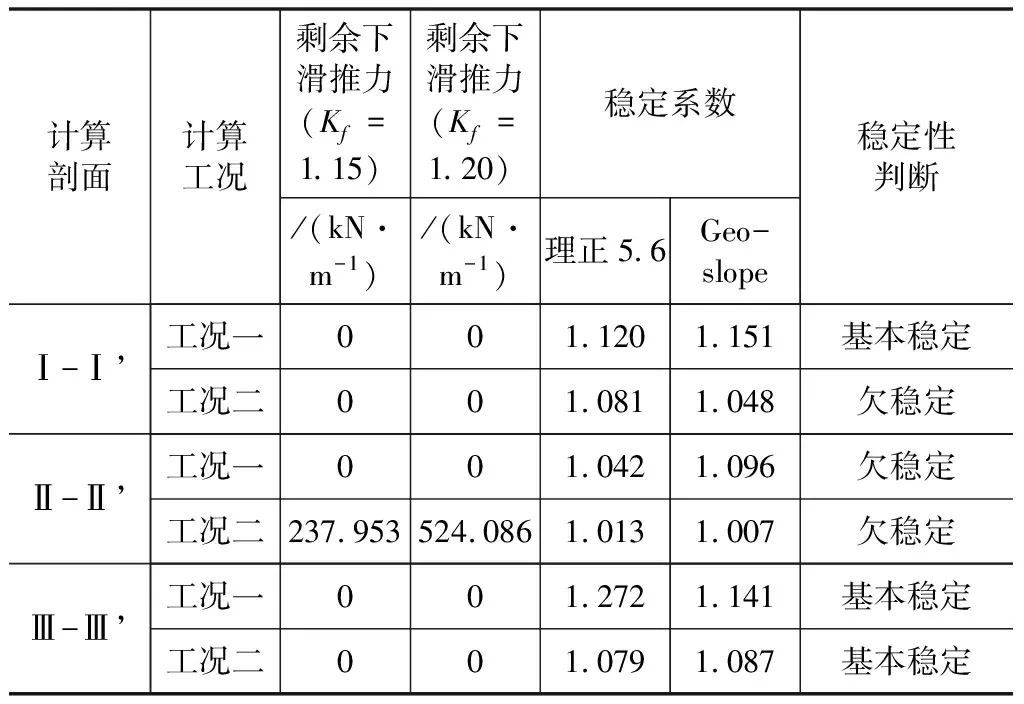

依据所选的参数值及计算公式,对各剖面及工况下的稳定性计算结果见表1。

表1 边坡整体稳定性计算成果汇总

通过两种软件计算的成果分析可知以下几点:

(1)最不利滑面经计算机自动搜索后均为沿基覆界面以上1~1.5 m的软弱滑面滑动,与现场判断较一致。

(2)计算结果表明Ⅱ-Ⅱ’剖面在两种工况下均处于欠稳定状态,与野外调查潜在滑体中部的变形迹象更为显著相吻合。

(3)各剖面在暴雨工况下,稳定系数都有显著下降,剩余下滑推力均有较大提升,因此,暴雨为土体变形破坏,甚至潜在滑面贯通滑动的主要诱因。

(4)通过计算发现,滑带土和滑体土的内摩擦角为敏感因素,参数取值对稳定性计算结果影响较大,本次计算所选参数以室内试验成果和工程类比综合取值,数据准确可靠;

(5)根据计算成果,该边坡整体稳定性在两种工况下均处于基本稳定—欠稳定状态,边坡有发生整体性失稳的危险,与定性判断的结果吻合较好。

4 处治措施建议

由于该段路基变形破坏的主要诱因是由于下边坡土体地表水入渗,软化并降低土体强度,发生蠕滑变形所致,因此防治的主要原则是抗滑和截水。根据场区的地形、地质条件分析,建议选用“抗滑桩(挖孔桩)+截水槽”方案。

(1)抗滑桩方案:采用挖孔桩方案,桩端穿过滑动面进入岩层不小于5.00 m(具体长度根据设计计算确定)。

(2)排水方案:影响滑坡稳定性的主要诱因为暴雨,其实质是由于地表水入渗,降低了土体的稳定性。修复挡墙下的排水槽,并对已有排水槽进行清理,清除沟内的块石及泥土,保证沟内排水通畅。并从滑坡后缘修截水槽沿滑坡两侧边界小冲沟修建排水槽将其引出滑坡外。

(3)对于潜在滑坡范围及周边应禁止切挖坡脚及爆破等人类工程活动。

5 结束语

(1)通过查明边坡的边坡结构、地层岩性、水文地质、地质构造等工程地质条件可以得知,引起该段路基变形的原因是由于右下土质边坡的蠕滑变形造成。

(2)通过定性分析和定量计算,在天然工况+汽车荷载或暴雨工况+汽车荷载条件下边坡处于欠稳定~基本稳定状态,边坡整体具有整体失稳的危险。

(3)根据勘察结果,综合该区工程地质条件,提出了针对该滑坡病害的处理措施建议:“抗滑桩+截水槽”。