张岱小品文的“冰雪气”研究

2021-06-04俞佳

俞 佳

(上海师范大学,上海 200234)

张岱为明末清初人,创作承袭晚明文坛遗风,所涉回忆皆为前半生体验。其小品之所以能引起强烈的共鸣,最重要的是具有“冰雪气”。张岱在《一卷冰雪文序》中言:“盖诗文只此数字,出高人之手,遂现空灵,一落凡夫俗子,便成腐臭。”[1]4正因有此追求,宗子之文才能如秋风、冬雪、春兰、夏荷,自然清爽却又酣畅甘醇。

一、“冰雪气”之内涵

《一卷冰雪文后序》载:“盖文之冰雪,在骨在神,故古人以玉喻骨,以秋水喻神,已尽其旨……”[1]32宗子在其《一卷冰雪文序》中也谈及文章需要“冰雪气”,就像水于鱼,石于龙。文之冰雪气在“骨”与“神”,有“冰雪之气”的文章必须要有所为,不能无病呻吟,同时也要追求为文的自然。“所谓‘冰雪之气’即有个性,有生气,有格调,有意境”[2]430。因此,以下将从几个方面具体阐释张岱小品“冰雪气”的内涵。

一是有个性、生气与真气。张岱认为文章要体现人的个性意识与自由,缺乏真性情就难以表达真实的感受,自然不能表现个性,文章不自然,更不能显得有生气了。因此,宗子的小品文都能基于自身经历,表现出自己的所感所想,将一个真实而有生气的晚明士大夫的形象凸显出来,真性情展露无遗。

三是要有格调。陶庵的小品无一丝“酸笋气”、“腐儒气”,而是充满着内在精神,有感情的沉淀也有本质上的自由与向上。其《陶庵梦忆》(以下简称《梦忆》)《西湖梦寻》(以下简称《梦寻》)以亲切的口吻将半生回忆缓缓说出,如同山涧泉水潺潺流出,荡漾心田、经久不散。“全书表现了作者对这种新文化新世相的欢迎赏悦和深深追怀,而不仅仅在于寄托故国之思易代之悲”[3]4。正如夏先生在其书前言里所叙,宗子之文对晚明各种市民生活的描写包含着对人与个体生命意义价值的尊重,不在伤感中沉寂,而是有一种饱经风霜然积极向上的力量。

二、“冰雪气”的表现

张岱为人交友颇有独到之处,追求个性与自由,其文亦显真气;为文儒雅而空灵,似有一种“云在青天水在瓶”之悠淡韵味,颇有灵气;虽为遗民然有情怀,历经战乱、颠沛流离不丧志,亦有骨气。以下笔者将结合其代表作与具体篇目分析阐释。

(一)真实洒脱的个性

张岱的小品文充满着其个性与性情的真实,似有一股真气。张岱鲜活的个性意识处处显露在他的解放天性上,表现在超然的心性、大胆的行动力与广泛的爱好上。试看《自为墓志铭》中他对自己的评价:

“少为纨绔子弟,极爱繁华,好精舍,好美婢……任世人呼之为败子,为废物,为顽民……为死老魅也已矣。 ”[1]157

称为“败子”的老人在暮年回忆往昔时仍历历在目,但这并非是他的忏悔录。陶庵少年有着优渥的物质生活和相对开放的家庭环境,能够充分满足其对各种爱好的追逐。他可以在市井斗鸡、打牌,可以在凌晨的西湖荡舟,可以在夜晚安静的寺内听戏,也可以在人鸟寂静的湖心中赏玩。这些非一般的文人能够做到,也并非一般的心胸能够容纳,唯有真性情之人方能始终。以下笔者从三个方面来具体阐释。

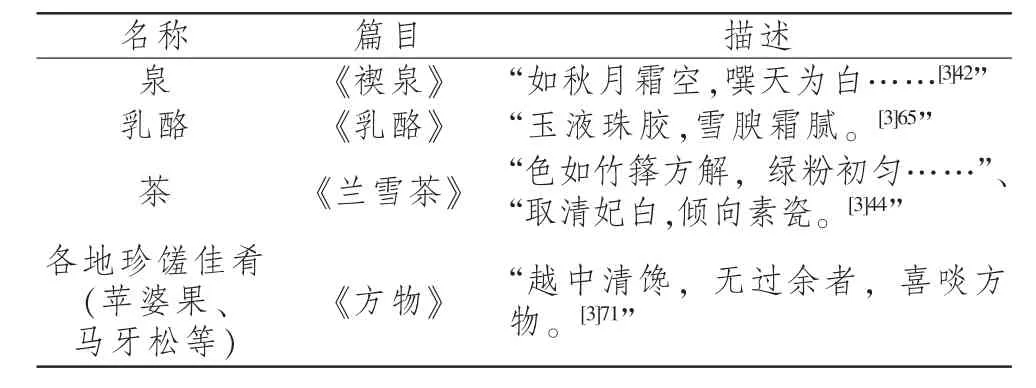

1.饮食

陶庵懂得享受生活,好美食,好茶饮。因涉及作品较多,故此处列出部分篇目。如表1所示:

午时过后,我就赶到了铁冶。这是个小镇,几十户人家。我把拨浪鼓揣进长裤口袋里,找人打听,东洋人在哪儿开矿。那些人都有些吃惊,往后退几步,车身就跑。只有个卖筲箕的婆婆问我:“大姐,你问这做么事啊?”

表1 《陶庵梦忆》饮食篇(部分)

他喜欢煮茶,便有了“倾向素瓷”的兰雪茶,总结茶道与煎煮的方法,直到后世仍然备受追捧。他喜欢用好的泉水来煮茶,便有了“如秋月霜空,又如轻岚出岫”的佳酿。他喜欢美食,便有了“玉液珠胶”的乳酪。

2.娱乐

陶庵喜欢交友、娱乐,兴趣多样,涉及行业广。《梦忆》共一百二十六篇,除饮食外,涉及风景园林四十二篇、人物及游戏二十六篇、珍玩古董十九篇、风俗十六篇、戏曲九篇、其他五篇。仔细研究不难看出,除了文人雅趣如书画、音乐、园林、古玩珍品,市井小巷的娱乐活动也不在话下。他喜欢斗鸡,想到玄宗因斗鸡亡国才作罢。他爱打牌、爱打猎、深爱梨园。吃喝玩乐在他的笔下自成文章,也褪去自身的世俗气、烟笋气,在这位老人回忆繁华的梦里多了一丝冰雪气。他没有世俗所立的界限,而是朋友多多、爱好多多。某种意义上曹公笔下的宝玉与之很像,都想要活出不羁的天性与个性。然而宝玉只是一个文学形象,但是张岱却做到了。他活出了真我,相较于那些整天将“之乎者也”挂在嘴上的封建俗儒们,陶庵的真气、天性与个性意识在小品中完美的表现了出来,其小品文所追求的“冰雪气”也得以实现。

3.交友之癖

张岱小品文突出了“人”的主题,十分肯定人在某方面的瑕疵,这里最为典型的要数张岱的交友“癖好”。夏咸淳先生在《陶庵梦忆 西湖梦寻》前言中曾述:“在张岱笔下,人的内涵较之传统观念更加丰富,体现出晚明文化精神对人的新发现和对人的尊重。”[3]6《琅嬛文集·五异人传》云:“人无癖不可与交,以其无深情也;人无疵不可与交,以其无真气也。”[1]136张岱不交没有癖好与瑕疵之人,故其所交之友如祁止祥“有书画、蹴鞠、鼓钹、鬼戏、梨园癖”(《祁止祥癖》),包涵所有“泉石之癖”(《青莲山房》)。张岱打破了传统的观念与世俗眼光,肯定了真性情的重要性。

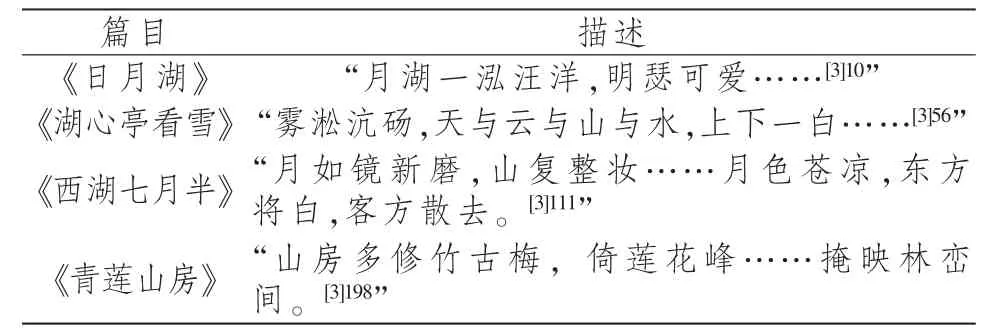

(二)空灵晶映的意境

陶庵的小品文意境清新自然、空灵晶映,富有灵气。其山水小品仿若画作,在看似简单而质朴的景物后,却蕴藏着深层次的爱恋。宗子笔下的一幅幅景色似乎是刻意的,实则再平常不过。正是这样的简约,造就了不一样的深邃与思考,也增添了宗子小品文的“冰雪之气”,有“神”有“灵”,有“古”有“厚”。此类意境美的篇章多为山水小品,且篇目较多,故笔者在此列出部分描述。如表2:

表2 《陶庵梦忆》《西湖梦寻》山水篇(部分)

《祁豸佳序》曰:“天下山水之妙,有以诗传者,有以画传者……若两湖则不然,西湖之妙,妙在空灵晶映。”[4]作为好友,祁豸佳认为这种空灵晶映之气只有在陶庵笔下方可呈现。陶庵的散文正因其独有的意境而添了一抹清雅之气,同时也成就了“冰雪之气”。看似冰肌玉骨,清淡典雅却毫无庄重死板之气。而这与之善于取象及善用简约的语言便能辄尽情状有莫大关系,此处以《湖心亭看雪》一篇为例。

一是意象的美感。宗子于大雪之后的更定时分游湖,“雾凇沆砀”一句,陶庵连用三个“与”,将水天一色、山云相接的寂寥与旷达表现了出来,整个画面好似山水画,意境开阔,接着用三个“一”将长堤、湖心亭、船点出。于是乎,这幅湖心亭赏雪图便完工了。这种意象的排列,与中国古代山水画的“留白”有异曲同工之处。叶朗说:“山水画在本质上就是和‘远’的观念密切联系的。中国山水画家从一开始就讲究‘咫尺千里’,讲究‘平远极同’。”[5]如果说山水画注重的留白技法将画面拉宽,将意境放大,将情感言深的话,那么这样的效果同样在陶庵的小品文得到证实。此处的人、鸟、天、地、舟、亭、湖构成了一个整体,从远处可见景色的阔大,近看能感受到舟中之人的怡然自得。这是一幅绝妙的山水画,也是陶庵小品文绝美的呈现。而在看雪后的不久,张岱的父亲病逝。联想到此,想必宗子在赏雪时又有一番不同的心境。

二是语言简约而传神。如同自身在《一卷冰雪文序》中所说,诗文出自高人便有所成就,张岱的小品文“如绝句,为其优美凝练,可以造为妙境;惟其笔致空灵,可以引人遐思”[2]431。宗子写文往往都是只言片语,所用语言也是直白而简单,不艰涩难懂,就如同《湖心亭看雪》中的“一”、“两”、“三”以及对所见简短的刻画,言简意赅,于小处见大学问。

(三)积极饱满的主体精神

张岱小品文蕴藏的主体精神主要有三:一是君子人格,不失志节;二是昂扬向上,不须枉死;三是豁达淡然,看透生死。

晚明文人士大夫面对国破家亡的衰败之景,不乏舍生取义者,也有抱头鼠窜者,亦有模棱两可、徘徊在世俗与山林之间者,而这些都不是陶庵。陶庵以司马公自诩,司马迁因清廉而饱受宫刑之苦,然他发愤著书,终留《史记》于世。陶庵有感于此,将伤痛化为力量。由于这样的主体意识,其小品不乏骨气。文之“冰雪气”在“神”与“骨”,“神”乃外在神韵,“骨”即内在情思,其文有直接触及真心的景象,更有文字背后深藏的情感力量。

《梦寻》《梦忆》记载着陶庵年少时的快意人生,当时有多美,待到一切转眼成空,便有多凄惨。“繁华靡丽,过眼皆空”,陶庵将最好的景、最美的记忆留在了字里行间,但就像夏咸淳先生所说,如果只是着眼于表面,只看到一位老人在晚年回忆少年繁华,看到他在经历沧桑巨变后的遗憾与对昔日的怀念,而看不到陶庵在字里行间流露的“清”、“刚”的人格精神,以及逆境中葆有的向上心态,那是远远不够的。于是乎,《梦忆》《梦寻》这类小品能让人清晰地看到晚明生活风俗画,看到对如冰般“清刚”人格的赞美,看到幽默式自嘲着解读人生的智慧,看到来自上层与下层的人情世态,感受的始终是轻松的、睿智的一位明朝遗老的真切情怀与深邃的思想。

三、“冰雪气”的成因

宗子之文散发着独属于他的“冰雪气”,这是个人品格、新兴思潮与历史转折共同的结果。晚明社会的人文主义思潮冲击了传统的封建思想,肯定个性自由与物质享受的合理性,宗子有勇气、有资本去表现自己与他人的生活,体现了真实的性情,造就了文章的真气。对社会人生的思考同样影响到自然山水的观照理念,故而炼就其山水小品特有的灵气。明清鼎革之巨变引发了张岱磨灭不去的故国之思与遗民之悲,加之张岱本身便向往如冰般坚定的人格,故最终成就其主体精神中清刚昂扬而豁达淡然的一面,增添了文章的骨气。而正因这一真实、灵性与骨气,最终成就其小品文独具一格的“冰雪之气”。

(一)物性自遂的人性观

晚明文学中的人文主义思想空前繁荣,这得益于明中叶阳明心学的出现。心学注重“心即理”,冲击了传统的程朱理学,此后泰州学派将其发扬光大,倡导“百姓日用即道”。万历年间,被称为“异端”的李贽以空前的斗争精神提出“童心说”,这些思想极大地影响到了文学领域,使文学作品更注重人性的真实、自由与人道主义精神。张岱作为晚明文坛的代表,其人文主义思想主要体现在两个方面,即“放”与“尊”。因此,其小品文才能显出本真,刻画真实的生活,表现洒脱的真性情。

一是“放”,即解放天性,物性自遂。这里的“物”指一切生命、事物,以人为代表。重视真性情与个体意识,以追求个性自由。他反对“不欲以口腹累性命”[1]8的俗儒(《琅嬛文集·老饕集序》),随性而活,故而才有爱好精舍、美婢、娈童、鲜衣……,兼以“茶淫橘虐、书蠹诗魔”[1]157的张宗子。他反对任“鱼牢幽闭,涨腻不流”[3]233的俗僧(《梦寻·放生池》),希望“听其游泳,物性自遂”,不拘泥在陈规中,故而其交友有癖,有瑕疵方显真性情。故《梦忆》《梦寻》两部小品,包罗万象,既有文人雅趣,也有市井俗乐,可谓“真百态”也。

二是“尊”,即尊重自我、他人,发现个体生命价值的意义。“人是万物的精灵,赞美人的智慧、才能、技巧,是张岱散文的一个突出主题。”[3]6《梦忆·诸工》云:“天下何物不足以贵人,特人自贱之耳。”[3]77这种新的价值观导致他在追求个性自由与真实随性的同时,亦能观察到个体的独立价值,故其小品文突出了无数小人物的形象,如集外貌与内在美于一身的王月生(《梦忆·王月生》),“性命于戏,全力为之”的朱楚生(《梦忆·朱楚生》),令“观者绝倒”的义伶夏汝开(《琅嬛文集·祭义伶文》)。

(二)清刚俱佳的人格观

张岱在《石匮书》中以冰喻高尚人格,所谓“冰之特质一是‘清’,二是‘刚’,清则‘不受纤垢’,一尘不染,刚则能割能断,‘人莫能干’。君子似之”[6]108。在《琅嬛文集·鲁云谷传》中赞好友云谷“居心高旷……平生不晓文墨而有诗意,不解丹青而有画意,不出市廛,而有山林意”[1]148。无论是家学的熏陶,抑或周遭的影响,张岱始终坚持对君子人格的追求。

国破家亡后,他不变节,不做二臣,是为“清”;毅然携仆入山寺隐居,著书立说,生活清苦却身体力行,舂米担粪,是为“刚”。以此志节,展现了一个遗民士子的清高,自有一股高旷爽迈之意。故其虽入清,仍不遗余力地创作《梦忆》《梦寻》。小品文回忆往昔,感情真挚、深沉、内敛,语言清刚爽朗,不媚俗、不矫饰,自有一番为人的骨气贯穿其间。

(三)山泽通气的自然观

晚明人文主义思想极大地影响到了人们对自然万物的认识,反映在文学作品中便是重新考虑自然山水的呈现方式。

张岱的小品文体现其观照自然的理念,总结有三:一是认同山水相依,不可分割。《琅嬛文集·海志》云:“山泽通气,形分而性一……”[1]57山与泽似骨与血,二者不可缺一;二是自然万物皆有其灵性,《梦寻·明圣二湖》云:“雪巘古梅,何逊烟堤高柳;夜月空明,何逊朝花绰约;雨色空濛,何逊晴光潋滟。”[3]149西湖之美不在晴空、朝阳,而在夜色中,在冬日中、在雨中,这是西湖的个性,也是它的灵性所在;三是钟爱简练与淡远之风,《石匮书自序》云:“墨汁斗许,亦将安所用之也。”[1]3唯有简淡方能表山水之空灵,方能达含蓄蕴藉、气韵生动之境。

张岱的自然观深刻影响到了其小品特别是山水小品的创作。善用疏朗自然的意象与传神简约的笔调勾勒出万物的本真状态,与个人主体意识融为一体。更为重要的是,他重视发掘自然山水的“天性”与“活力”,不再将它们当做普通的景观,而重视其“喜怒动静之性”。“这是晚明作家将尊重个性的思想,由自我而推及天地万物,山川动植”[6]163。因此可以看出张岱为文与他人不同,尊重自己的感情,尊重自然万物各自的“性情”与特点。鉴于此,才有“月光倒囊入水,噀天为白”的金山夜景(《梦忆·金山夜戏》),才有“雾淞沆砀,上下一白”的湖心冬景(《梦忆·湖心亭看雪》),才有更多意境空灵、情韵兼胜的山水小品,而文之“冰雪气”也遂显其中。

(四)历史的转折

明清易代的历史改变了无数文人志士的命运,张岱也同样如此。曲学知己祁世培投水自尽,老友陈洪绶出家为僧,仲叔张联芳客死淮安。然而接二连三的打击没有消磨这位“东海布衣”的意志,相反,他更加坚定自己的信念并践行之。故从某种角度上,甲申之变于张岱而言是其主体精神的试金石,也是其小品文情感得以升华的催化剂。

胡益民先生曾说过:“颠沛流离的生活,使张岱得以对自己的前半生进行重新思考、重新认识。”[7]55入清后的张岱依然秉承君子人格,坚持专心著述。看透滚滚红尘,衣食不继却显豁达,淡然处之。其小品文代表作《陶庵梦忆》《西湖梦寻》,是历经百难过后的感悟与总结。对往昔的描写,表现了对繁华生活的眷恋;对社会风俗、人物的描写,寄托了对晚明新时代人文主义思想的追寻。书中从未过多流露身世之悲、遗民忧思,而始终葆有昂扬的精神状态、豁达的人生态度,这些优秀的主体意识与精神凝聚成其小品文的骨气与灵魂,使之经历良久却不被人遗忘。

鲜衣怒马,任平生之景,终成一梦。张岱的小品文有着他的回忆,充满着家国情怀,却不显得老成持重,而是有乐趣、欢笑,不同心态的人都可以找到对应的景。回顾一生,宗子之小品文有“少年听雨歌楼上”的蓬勃朝气,有“落叶满山空,何处寻芳迹”的反思追问,有“听雨僧庐下”的深沉之感,有“坐看云起时”的淡泊追求,亦有“空山无人,水流花开”的自适超脱。陶庵以其半生回忆,铸就了繁华的梦,也成就其小品文。文笔清丽,不流于俗,是为高骨;加之半生沉浮,充于文便可成。有着“冰雪气”的文,是属于陶庵的,是代表着晚明那一时代的,足以流于后世而不朽。