“稻-鱼-鸭”共生模式的技术设计与思考

2021-06-04孟祥杰邹紫茵梁玉刚王忍黄璜陈灿

孟祥杰 邹紫茵 梁玉刚 王忍 黄璜* 陈灿*

(1湖南农业大学农学院,长沙410128;2湖南省农业科学院水稻研究所,长沙410128;第一作者:2336364388@qq.com;*通讯作者:hh863@126.com;CC973@126.com)

水稻是我国重要的粮食作物,对于保障国家粮食安全有着举足轻重的意义。但近年来,因水稻种植成本增高、水稻收入低,导致农民种植积极性下降,水稻播种面积减少;另因农民片面追求高产,大量使用农药、除草剂及化肥,导致资源利用率低、稻米品质下降、田间污染加重等问题[1-2]。为了解决以上问题,我国水稻生产要逐步实现由高产向绿色、优质、高效转变,从松散性生产向产业化方向发展,从单一产品功能向多元化生产、生态、生活功能转变[3]。前人研究表明,稻田综合种养模式实现“一水多用,一田多收”,具有减肥减药、稳产增效、资源节约、环境友好的综合效应,是实现农业绿色发展、乡村振兴和精准扶贫的重要途径,也是促进农业现代化的重要措施[4]。

稻田养鱼可有效改善土壤N、P、K等元素含量、优化水体环境、促进水稻生长、增加产量[5]。稻田养鸭对改善土壤微生物群落组成、降低温室气体排放、改善土壤理化性质、控制田间病虫草害、提高水稻产量及稻米品质具有重要作用[4,8]。由此可知,综合稻田养鱼及稻田养鸭具有较高的社会效益、生态效益及经济效益。但稻鱼鸭共生过程中,鸭在田间捕鱼会减少鱼的收益,稻、鱼、鸭共生还较少报道。笔者由此提出了一种新的稻、鱼、鸭共生模式,该模式通过对田间工程改造、稻田养殖技术的改进,解决了浅水模式下稻、鱼、鸭共生的难题,并通过鸭、鱼共生减少稻田病虫草害、培肥土壤及水体,减少农药、除草剂及肥料的用量,提高农业资源利用率,减轻环境污染,促进农民经济收入的提高,实现绿色、优质、高效生产。现将该技术模式总结如下。

1 技术要点

1.1 田间工程设计

1.1.1 田块选择与田间工程建设

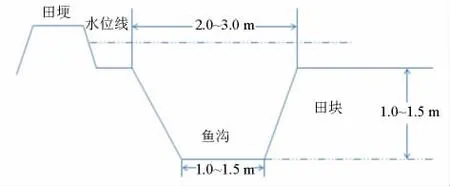

田块选择标准如下:排灌方便、水源充足且水质干净无污染。在水稻入田之前,做好田间工程建设。根据田块大小与形状,挖掘鱼沟,鱼沟形状一般为“一”字沟、“十”字沟、“井”字沟或“田”字沟,沟深1.0~1.5 m,沟的底部宽1.5~2.0 m、上部宽2.0~3.0 m,沟的面积控制在稻田总面积的10 %左右;挖掘时,与田埂保持1 m的距离,避免田埂发生坍塌;根据排灌要求,设置好进水口与出水口,进水口与出水口用尼龙网做好防逃装置,避免鱼的逃逸。进水口挖掘鱼凼,鱼凼深1.0~1.5 m,面积15 m2,田间分布图如图1、图2所示。

1.1.2 稻田施肥与消毒处理

鱼沟挖好后及时进行消毒,消毒采用生石灰,可有效杀死稻田中其他微生物及杂鱼、小虾,并为水稻、鱼的生长提供钙元素。根据稻田的肥沃程度进行施肥。施用有机肥时,每hm2用量15~20 t;施用复合肥时,每hm2施复合肥(N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15,总养分含量>45%)450~500 kg、尿素150~180 kg。

1.2 水稻栽培技术要点

1.2.1 品种选择

在湖南地区可选择株形紧凑、抗病性强、产量高的优质水稻品种,如农香32、湘晚籼12号、泰优390、晶两优1212等。同时避免水稻品种长时间连作,造成水稻病虫害大面积发生。播种前进行浸种催芽,同时进行消毒杀菌处理。

图1 “稻-鱼-鸭”模式田间工程平面图(以环形沟为例)

图2 “稻-鱼-鸭”模式田间工程剖面图

1.2.2 播种及移栽

秧田需要排灌方便,田块要求中间高、四周低,每667 m2用种量10 kg。播种前,每667 m2秧田施用复合肥(N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15)20 kg;水稻移栽前,施用“送嫁肥”;秧龄15~20 d时移栽,杂交稻每丛插2~3株基本苗、常规稻每丛插3~4株基本苗,移栽规格24 cm×24 cm。采用宽窄行移栽时,一窄行搭配一宽行,宽行移栽规格18 cm×35 cm,窄行移栽规格18 cm×20 cm。采用直播时,田间需要平整无积水,每667 m2用种量4~6 kg,采用播种壶进行条播,保证水稻间距均匀一致。

1.2.3 田间管理

水稻移栽后及时灌水促返青,根据水稻生长发育的需要适量调整田间水量。一旦田间的水出现发臭或过于浑浊的情况需要及时灌水。在水稻分蘖期每667 m2施用尿素15 kg,孕穗期每667 m2施用复合肥15 kg,也可根据水稻生长发育的情况进行适量施肥。在90%稻谷成熟时进行收割。

1.3 养鸭技术要点

1.3.1 鸭棚及防逃设施搭建

在田中偏向田边的位置搭设鸭棚,鸭棚基部需要较高的地势,保证鸭棚内干燥,及放置投饵器和饮水器,饮水器用水避免直接选用田间水。鸭棚面积按照20只/m2计算,一般1 hm2搭设1个鸭棚。鸭棚需要设置防雨、防晒设施。在田块周围搭建防逃措施,每间隔2 m埋入木桩,将20目或30目的尼龙网下端埋入泥土中,上部留有1.2~1.5 m的高度,将其与木桩固定,避免黄鼬、蛇等天敌进入田中对鸭子造成伤害。

1.3.2 鸭的放养

一般在水稻返青后放鸭,鸭子一般为破壳半月、生命力强、体格健壮的幼鸭。20~45 d鸭龄的幼鸭放养密度为375只/hm2,45 d鸭龄的番鸭放养密度为225只/hm2。

1.3.3 鸭子的日常管理

放鸭后的1周内,可适当减少饵料的投喂,此时,番鸭以田中的昆虫、杂草为食。1周后增加投喂量,1 d总投喂量一般为鸭体质量的5%,早上饲喂量少于傍晚饲喂量,饵料一般为稻谷,其中可加入鱼腥草、马齿苋及大蒜,按照“四定”原则进行投喂。每日饲喂时注意观察鸭的健康状况,及时对病鸭进行隔离治疗。每隔15 d对鸭棚消毒1次,及时清理粪便。在水稻齐穗期收鸭,若未出现鸭子啄食谷粒的情况,可适当延长稻鸭共作时间。鸭子收获后,若达到商品鸭规格直接进行销售,若未达到商品鸭规格需再进行集中饲喂,达到要求后再销售。

1.4 养鱼的技术要点

1.4.1 鱼的选择

鱼的主品种选择为底栖类,同时具备食谱广、适应能力强的特点。或选择活动能力强的中层鱼类。也可进行不同鱼种的搭配,实现食谱互补,生态模式更加完善,获得更高收入。

1.4.2 鱼的放养

鱼在放养前用盐水进行消毒,并进行试水处理,让鱼适应水温。规格为8~12 cm的鱼苗放养密度为800~1 200尾/667 m2。例如,底栖鱼为丁桂鱼时,每667 m2放养8~12 cm丁桂鱼800尾,搭配100 g的草鱼50尾、100 g的鲢鱼、鳙鱼30尾,当鱼规格较小时,需要在水面放置浮萍、水葫芦等,为鸭提供绿色饲料,为鱼提供安全的栖息环境。

1.4.3 鱼的管理

鱼的饲料一般根据鱼的食性进行饲喂。鱼种为杂食性时,一般采用麸皮(20%)+玉米粉(60%)+黑麦草等植物(10%)+菜饼(9%)+1%大蒜、鱼腥草等进行饲喂,早、晚各喂1次,以2个小时食用干净为准,喂养过程中遵循“四定”原则。及时换水,避免水体浑浊发臭。坚持每日巡塘,观察鱼的浮头状况,一旦发现病鱼、死鱼及时隔离,避免鱼病的蔓延与爆发。每个月用生石灰消毒1次。在鱼生长到商品规格时进行捕捞。

表1 稻-丁桂鱼-番鸭模式的经济效益分析 (单位:元/667 m2)

图3 “稻-鱼-鸭”模式田间布局

2 “稻-鱼-鸭”模式技术优势

2.1 经济效益

由表1可知,各种模式下,以“农香32-丁桂鱼-番鸭”模式的收益最高。通过丁桂鱼、番鸭活动及采食对杂草、昆虫进行控制,实现减肥减药。“稻-丁桂鱼-番鸭”模式中,在第1年需要挖掘围沟、设置防逃设施,每667 m2投入500元,第2年只需对围沟进行清淤、整修防逃设施,每667 m2投入360元。8~15 cm的丁桂鱼鱼苗70元/kg,每667 m2需鱼苗25 kg,投入1 750元,需饵料50 kg,投入100元;番鸭幼鸭12元/只,每667 m2需15只,投入200元,需饵料45 kg,投入90元。由于冬季田中捕捞时,还会剩余一些丁桂鱼,第2年投入量略微减少,每667 m2投入成本降低至1 000元。丁桂鱼、番鸭养殖过程中,采取预防为主、治疗为辅的措施,采用大蒜、鱼腥草进行防治,在一定程度上减少兽药的施用。商品番鸭150元/只,共收入2 250元;丁桂鱼70元/kg,共收入7 000元。最终水稻单作、“稻+丁桂鱼”“稻+番鸭”“稻+丁桂鱼-番鸭”模式经济效益第1年分别为266元/667 m2、5 470元/667 m2、2 300元/667 m2和7 425元/667 m2,第2年分别为360元/667 m2、6 424元/667 m2、2 504元/667 m2和8 379元/667 m2。“稻-丁桂鱼-番鸭”模式的经济效益远高于其他模式。

2.2 生态效益

“稻-鱼-鸭”模式具有良好的生态效益。鸭子在田间活动,通过踩踏及觅食,对杂草种类及数量具有良好的控制效果。由于鸭子的活动,田间通风度增加,减少了病害的滋生;鸭子在田间碰撞水稻,撞下水稻上附着的稻飞虱、稻纵卷叶螟等害虫,撞落之后,水中的鱼类和番鸭对害虫进行捕食,减轻了水稻的虫害。鱼生活在鱼沟、鱼凼内,在田间水面较深时,会游到田面食用杂草种子、水稻腐解的叶片和捕食水稻基部的害虫,可有效减轻水稻病虫草害;鱼及鸭在栖息、活动、代谢的过程中,粪便直接还田,在水中浸泡下,腐解加速,可培肥土壤、改善土壤的理化性质,在一定程度上减少肥料的用量。鱼与鸭在田间穿梭,增加田间透风性和水体中养分含量,可抑制甲烷菌的数量,减少温室气体的排放[9]。同时,因透风良好,田间CO2含量增加,光合速率提高,水稻产量增加[8]。大水面积可有效涵养水源,减少用水矛盾,提高自然资源的利用率。“稻-鱼-鸭”模式丰富了稻田生态系统,延长了食物链,实现了水、肥的高效利用,减少化肥农药、除草剂的施用,具有良好的生态效益。

2.3 社会效益

“稻-鱼-鸭”模式减少了农药、除草剂、肥料的用量,提高了土地资源、水资源、肥料资源的利用率,生产出优质、无污染的稻谷、鸭及鱼,极大满足了人们对高质量农产品的需求。另一方面,“稻-鱼-鸭”模式较高的经济收入,提高了农民种田的积极性,对于农村的进一步发展有着重要意义。稻田养鱼、稻田养鸭是我国农耕文化中重要的组成部分,“稻-鱼-鸭”共生模式改变了传统稻田养鱼、稻田养鸭模式,在其基础上继承与发扬,对中国传统农耕文化的保护有着重要作用。在少数民族地区,“稻-鱼-鸭”模式还与民族风俗、宗教礼仪有着密切的联系,对生态旅游发展、农村劳动力发挥更大作用有着重要意义[10]。

3 展望

3.1 “稻-鱼-鸭”共生模式的抗风险功效

鱼鸭的活动、捕食减少了田中的稻飞虱、二化螟的发生;通过增加通风、管理田块水分,减少了稻田中病害的发生;鱼鸭粪便直接还田,培肥土壤,在一定程度上减轻了农田污染[11]。“稻-鱼-鸭”模式丰富了稻田生态系统,延长了食物链,将整个田块视为整体,改变了鱼鸭家中圈养的方式,发挥鱼鸭的生态效果,使鱼鸭在稻田中活动,降低人类的影响,体现了生态系统的稳定,具有风险防控功能[12]。

3.2 “稻-鱼-鸭”共生模式的推广价值高

“稻-鱼-鸭”共生模式操作,简单可行;该模式也可实现进一步延伸,例如“稻+虾+鱼+鸭”模式、“稻+鳖+鱼+鸭”模式,可实现资源的高效利用,提高生态系统的稳定性,减轻单一水稻种植面临的灾害性天气的风险,提高农民收入,有着较高的生态效益、社会效益及经济效益,具有较高的推广价值。

3.3 “稻-鱼-鸭”共生模式符合绿色优质发展要求

稻田生态种养模式是绿色控草、控虫手段之一。“稻-鱼-鸭”共生模式通过鸭子觅食、活动踩踏杂草,翻出泥土,可有效控制杂草的发生,田中淹水时,鱼到达田面,对幼嫩的杂草、发芽的草籽进行采食,也可抑制杂草的发生。鱼鸭在田间活动的过程中,会撞落附着在水稻植株上的菌核、稻飞虱、二化螟,鱼鸭捕食后,也在一定程度上减少了病害、虫害的发生。由于病虫草的发生量减少,农药、除草剂、化肥的用量也随之降低,减轻了农田的污染,改善了农产品品质,符合绿色优质发展的要求。

3.4 “稻-鱼-鸭”共生模式发展面临的困境

“稻-鱼-鸭”共生模式对田间基础设施建设要求较高,稻鱼鸭共生模式需要建设防逃设施、搭建鸭棚、进行田间大面积改造,前期投入大,后期需要进行鸭、鱼饲喂及管理,还需防止天敌的捕食,每日进行巡田,人工投入大,是现阶段“稻-鱼-鸭”共生模式发展的困境。