基于生态网络的江苏省生态空间连通性变化研究

2021-06-03张启舜李飞雪王帝文李满春

张启舜,李飞雪,2,*,王帝文,李满春,2,陈 东,*

1 南京大学地理与海洋科学学院,自然资源部国土卫星遥感应用重点实验室,江苏省地理信息技术重点实验室, 南京 210023 2 江苏省地理信息资源开发与利用协同创新中心, 南京 210023

频繁的人类活动及高强度的土地开发正在不断改变地表形态[1],使得生境斑块日益破碎,生态廊道受建设、农业等活动侵扰,栖息地间连通性的保护相对不足。生境斑块“孤岛化”使生态系统的运转与调控能力大大下降,对生物迁移造成了困扰[2- 4],直接影响了区域的生态系统功能,威胁区域可持续发展[5]。党的十八大报告中明确提出“构建国土生态安全格局”,十九大报告中强调了“节约资源和保护环境的空间格局”与“构建生态廊道和生物多样性保护网络”。江苏省政府也先后出台了《江苏省生态文明建设规划(2013—2022)》、《江苏省生态空间管控区域规划》等相关规划,均强调了对生态空间的保护与生态安全格局的构建。但相关规划对栖息地间连通性的关注相对不足,生态廊道受建设、开垦等活动侵扰,区域生态网络有断裂的风险。构建区域生态网络、研究生态连通性变化是制定生态保护策略的基础性工作;优化区域生态网络、加强生态空间结构则是对区域生态安全格局构建与维护的实践探索[6- 8]。因此,对江苏省生态网络结构及生态连通性的变化进行研究,并针对性提出保护与优化建议,对于生态安全格局的构建与维护具有重要意义。

自1990年代以来,国内外学者对生态网络进行了大量研究,涉及内容主要包括生态源地识别、廊道构建和连通性评价等[9-11]。在生态源地的识别上,多采用多因素综合评价法,或直接选取生态服务价值较高的森林公园或自然保护区作为生态源地,主观性较大,忽视了斑块在景观中的连接性作用[12-13]。近年来,形态学空间格局分析(Morphological Spatial Pattern Analysis, MSPA)为生态源地的识别提供了新思路[14- 16],该方法从形态学角度对所有生态斑块的潜在生态作用进行分析,解决了主观选择生态源地及评价结果脱离现实等问题。生态廊道的构建方面,应用最广泛的理论方法包括渗透理论、图论、景观指数、阻力模型理论和电流理论等五种[17]。其中,最小累积阻力模型(Minimum Cumulative Resistance, MCR)综合考虑空间异质性,运算便捷,结果直观[18- 20]。生态连通性评价方面,主要方法包括基于图论的整体连通性指数[21-22],基于景观指数的连接度指数[23],基于阻力模型的累积阻力法[24],基于电路理论的连接度模型[25]等。然而,目前对生态连通性变化的研究大都聚焦于通过区域性指数进行全局分析,缺乏空间上的针对性;在省级尺度下,缺乏一套相对完整的针对生态空间连通性的研究框架。

为探究江苏省生态网络结构及廊道连通性变化,形成一套具有空间针对性、可推广的省域生态空间连通性研究框架,为省域生态安全格局的构建提供依据。本文以2000年、2015年为研究时点,运用MSPA方法与MCR模型构建江苏省生态网络,并依托生态网络进行连通性变化研究。最后结合电路理论与障碍改善方法识别生态夹点,针对性提出江苏省生态网络的保护及优化建议。

1 研究区及数据来源

1.1 研究区概况

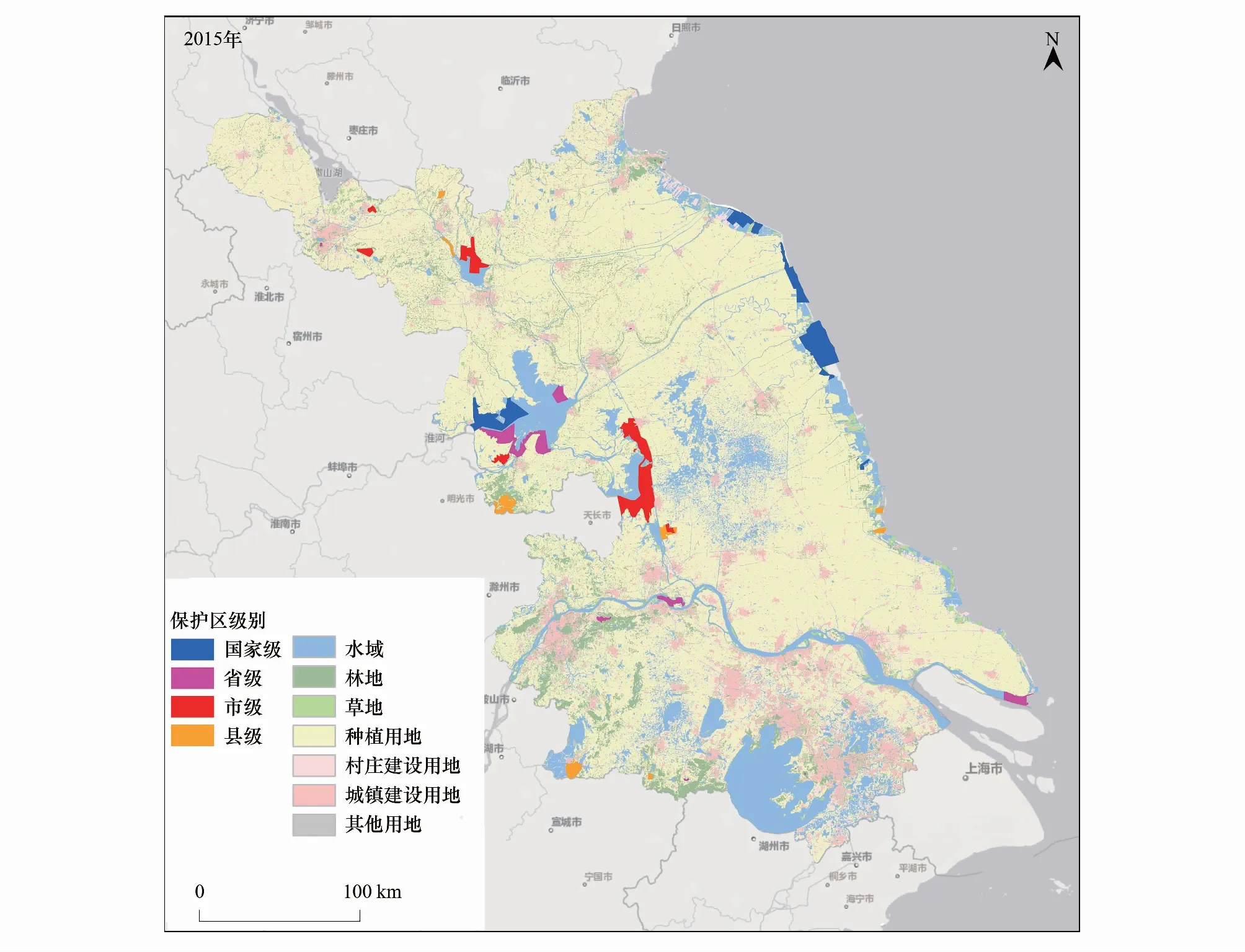

江苏省位于北纬30°45′—35°20′,东经116°18′—121°57′之间,地处我国大陆东部沿海中心、长江下游,东临黄海,西连安徽,北接山东,东南与浙江和上海毗邻,是长江三角洲地区的重要组成部分(图1)。江苏省地势平坦,地貌由平原、水域、低山丘陵构成,其中平原面积占比70%以上,居中国各省首位。全省陆域面积10.72万km2,辖13个地级市,人口密集,各类开发活动频繁。根据江苏省自然保护区名录(2008版),全省有生态自然保护区29个,其中包括3个国家级自然保护区:江苏大丰麋鹿国家级自然保护区、盐城珍禽国家级自然保护区、江苏泗洪洪泽湖湿地国家级自然保护区。近年来,随着采伐、开垦、建设等活动的进行,生态空间日益破碎,野生动物自然栖息地严重退化,生物迁徙廊道日趋阻断,一些国家重点保护野生动物在全省已经野外灭绝或濒临灭绝,现存的国家重点保护野生动物也面临诸多威胁[26]。

图1 研究区自然保护区分布Fig.1 The distribution of nature reserves in Jiangsu

1.2 数据与处理

研究所使用的数据主要包括:①江苏省2000年、2015年土地利用数据,采用地理国情监测云平台生产的30米分辨率江苏省土地利用数据产品,按照数据情况与研究目的,将江苏省土地利用类型划分为种植用地、林地、草地、水域、村庄建设用地、城镇建设用地、其他用地7类,其中城镇建设用地为市、县市、镇区的建成区。②江苏省2000年、2015年夜间灯光数据,采用NOAA National Centers for Environmental Information (NCEI)生产的经过异常值(火灾等短暂光)过滤的无云年均辐射值产品(https://www.ngdc.noaa.gov/ngdc.html)。其中2000年夜光数据为DMSP/OLS影像,最大灰度值为63,2015年为NPP-VIIRS影像,通过将63以上栅格全部设为63进行标准化处理。

2 研究方法

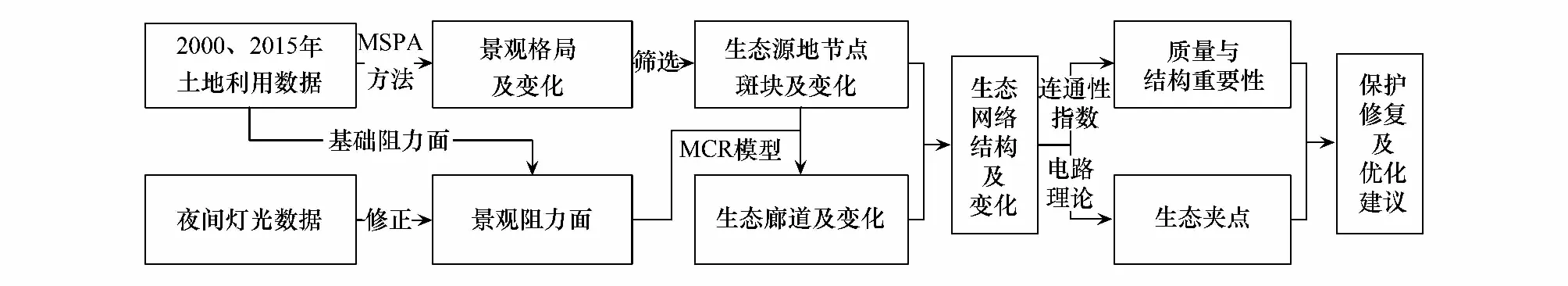

本文以2000年、2015年为研究时点,运用MSPA方法识别生态源地,基于MCR模型形成江苏省生态网络,并选用整体连通性指数分析斑块/廊道的结构重要性。针对研究时段内重要生态节点变化及廊道连通性变化,分析其对生态网络结构的影响;对照影像解读相应的人类活动,形成对区域生态连通性变化的具体认识。最后结合电路理论与障碍改善方法识别生态夹点,针对性提出江苏省生态网络的保护及优化建议(图2)

图2 技术路线图Fig.2 Technology sketch mapMSPA:形态学空间格局分析 Morphological Spatial Pattern Analysis; MCR:最小累积阻力 Minimum Cumulative Resistance

2.1 基于MSPA方法的生态源地识别

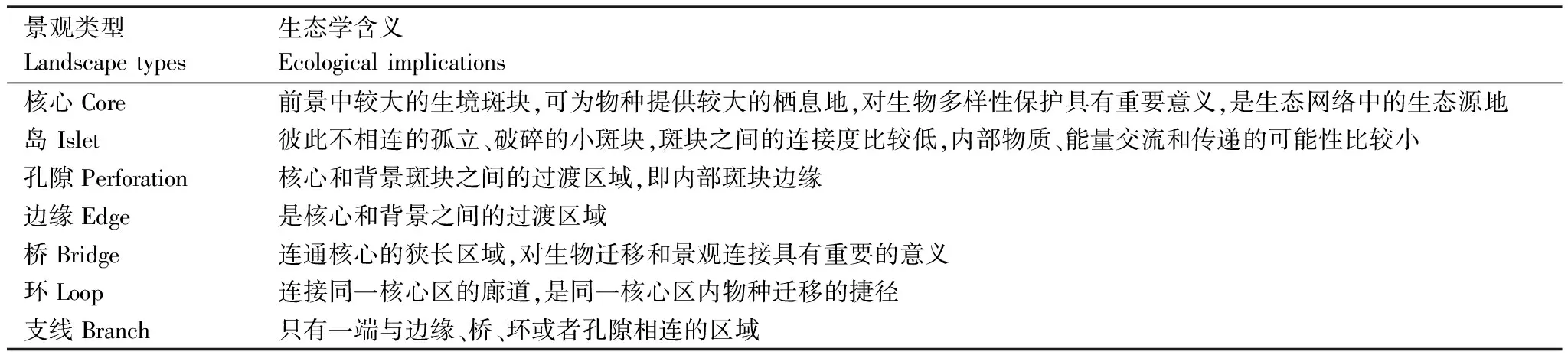

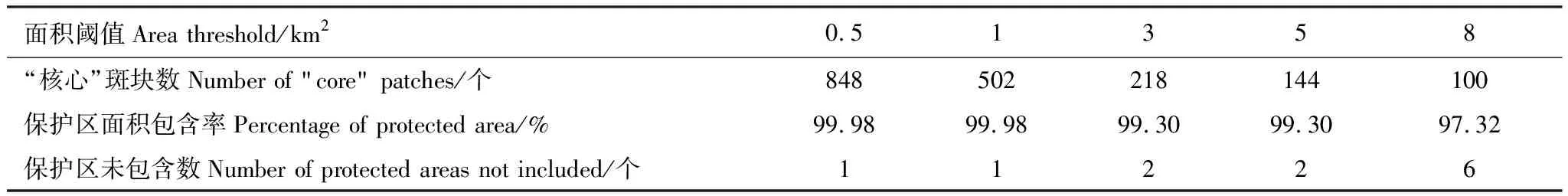

MSPA方法由Vogt等基于形态学原理提出[27],侧重于测度景观连接结构。本文将土地利用数据中的林地、水域、草地分为前景,种植用地、建设用地、其他用地为背景,采用八邻域方法进行MSPA分析,得到七类景观类型(表1)。其中“核心”斑块可为物种提供较大的栖息地,有作为生态源地的价值。研究尝试采用0.5、1、3、5、8 km2等多个阈值提取核心斑块。通过与《江苏省自然保护区名录》(2008版)校核,5 km2阈值筛选效果较好,能够保留99.30%面积的自然保护区(表2)。研究进一步将2000年和2015年筛选结果对照影像数据进行人工校核,判断并保留接近阈值但因面积扰动而被筛除的图斑,保留由于园林地认定标准不一致导致不合理筛除的图斑,最终得到两年的生态源地斑块。研究将一个独立斑块视为一个节点,重点分析节点的破碎、新增等情况,其中,当节点分离为面积低于4.5 km2(筛选阈值的90%)的若干部分时,视为该节点破碎。

表1 MSPA的景观类型及生态学含义[16]

表2 生态源地阈值筛选效果

2.2 基于MCR的生态廊道提取

最小累积阻力模型通过计算源与目标间的最小累积阻力路径模拟生物迁移路径,可直观反映生态源地间的连通与阻力关系[6]。阻力面的构建方式较多,在地形起伏差异较小的研究区,利用专家打分法构建阻力面是一种常用方法[28]。参考已有研究,本文中对林地、草地、种植用地、其他用地、村庄建设用地、水域、城镇建设用地赋予3,50,100,600,800,1000,2000的基础阻力值[28-29]。由于均一化赋值难以真实反映人类活动对生态阻力造成的干扰,有学者尝试运用夜间灯光数据对阻力面进行修正,取得了较好的效果[30-31]。因此,本文利用夜间灯光数据对基础阻力面进行修正(式1)。需要注意的是,水域中心与沿岸部分夜间灯光值差异较大,但其对陆生动物的阻力并未有显著差异,因此本文中水域的阻力值直接采用基础阻力值。

(1)

在生态源地识别、阻力面构建的基础上,计算最小累积阻力路径(式2),设定累积阻力阈值以生成生态廊道栅格,构建区域生态网络。累积阻力阈值固定时,廊道的物理宽度越宽,表示生物的移动环境越宽松;物理宽度越窄,说明廊道周边生物阻力较大,容易形成夹点[32]。

(2)

式中,MCR为最小累积阻力值;f为一个正函数,表征空间中任意一个点的最小累积阻力值与其到所有源的距离和它本身的生态阻力值成正相关关系;Dij为从生态源地j到空间单元i的空间距离;Ri表示空间单元i的生态阻力值;m为阻力面栅格个数;n为生态源地的个数。

2.3 相对质量及结构重要性评价

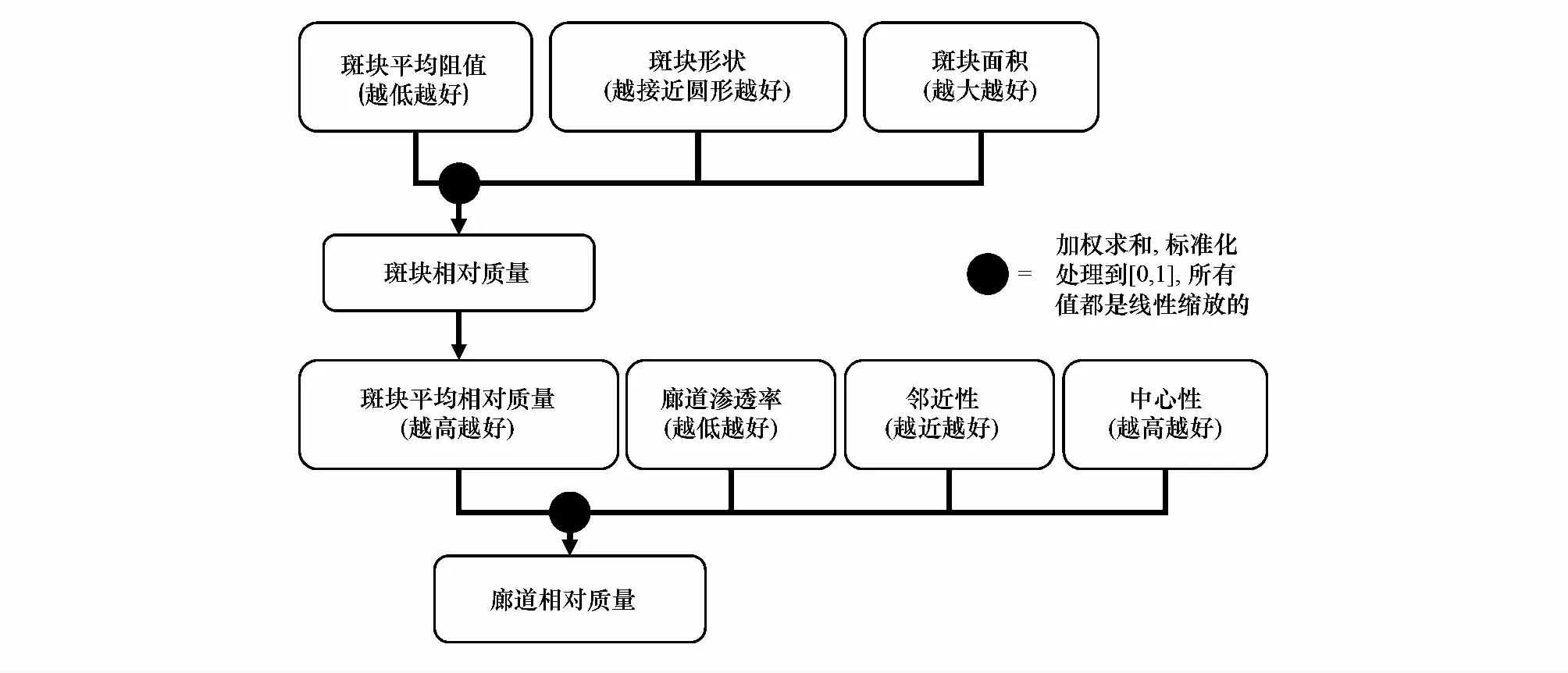

本文利用多因素多因子综合评价方法实现斑块与廊道的相对质量评价(图3)。首先评价廊道两端斑块的相对质量,假定连接两个高质量斑块的廊道具有更高的生态质量。将相对质量与其他廊道重要性评价因素相结合即可得到廊道质量评价结果。

图3 斑块/廊道相对质量评价思路Fig.3 Relative quality evaluation structure for patch/corridor

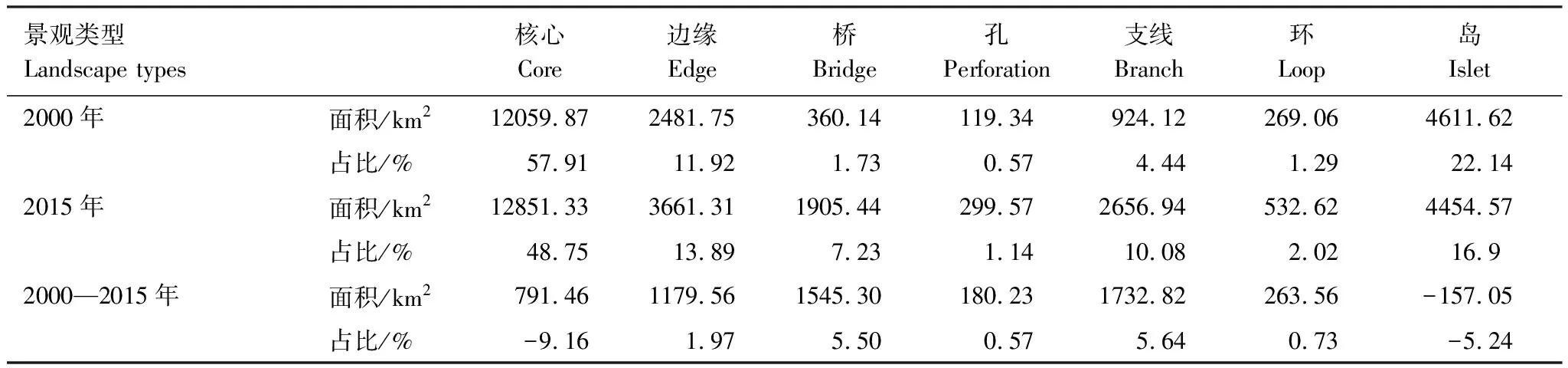

景观连通性是描述生态网络中各生态节点间连接功能结构的量化指标,其表征方式有很多种,其中基于图论的整体连通性指数(Integral Index of Connectivity, IIC)与基于物种传播概率的连通性概率指数(Probability of Connectivity,PC)在描述景观连通性上受到了广泛的认可[33]。本文将斑块相对质量作为输入,将最小累积阻力作为连接斑块的代价,计算整体连通性指数IIC(式3)和连通性概率指数PC(式4)。并通过测度每个斑块/廊道消失后连通性指数值的相对变化率dM(式5)来表征斑块/廊道的结构重要性。将IIC作为分析指标,PC作为验证。

(3)

(4)

(5)

2.4 基于电路理论的生态夹点识别

电路理论通过随机游走理论将电路与生态学联系起来,在生物交流过程中,景观被视为导电表面,生物随机游走过程中的迁移概率符合电流公式I=U/R[34],电阻R表征景观对生物移动交流的阻力,电压U表征生物离开任意一个节点成功到达一个给定节点的概率,电流I表征生物沿某一路径迁移概率的大小。本文将区域生态网络看作一个电路结构,以景观阻力面为电阻,以恒定电压在结构中运行电流,则可得到电流密度值(通过单个像元的电流大小),该值表征生物在生态源地节点斑块间运动时通过该区域的概率值,高电流密度的区域则为生态夹点,往往代表生物运动过程中的必经之处,具有重要生态意义。

3 结果分析

3.1 区域景观格局及其变化

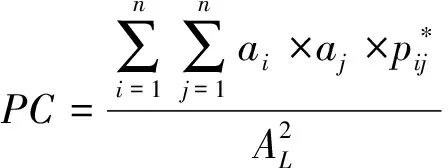

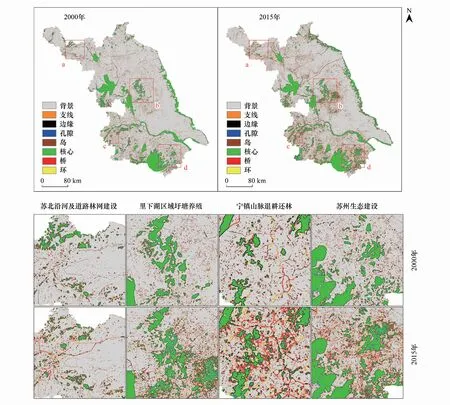

景观格局分析结果(表3、图4)表明,研究区2015年核心斑块面积约12851.32 km2,占生态景观总面积的48.75%,分布相对不均,主要集中在中部的里下湖、洪泽湖、高邮湖区域,西南部的宁镇山脉、低山丘陵地区,东南部的太湖流域,以及东部沿海滩涂区域。岛状斑块占16.90%,散布在核心斑块四周;支线和桥状斑块分别占10.08%和7.23%,多呈现沿河沿路分布的特点;孔和环状斑块相对较少,分别占1.14%和2.02%。2000—2015年,核心斑块规模上升791.46 km2但占比下降9.16%,桥与支线斑块占比分别上升5.5%和5.64%,岛状斑块占比下降5.24%。核心斑块呈现破碎化趋势,结合影像发现,田间道路林网、沿河防护林与生态绿道建设使得桥与支线景观增加,在一定程度上避免了核心斑块的彻底破碎,增加了斑块间的连通性(图4)。

表3 景观类型统计表

其中,较为典型的区域包括徐州市经过沿河防护林建设、田间林网及道路林网建设,明显增加了一定数量和规模的桥状与支线斑块,同时铜山区北部丘陵的核心斑块破碎程度较大;里下河地区水网密布,圈圩养殖使湿地景观扩大,核心斑块在规模上有所增加,交错的水网形成了诸多桥、支线、环状斑块,但核心斑块的破碎化也进一步加剧;宁镇山脉及附近的低山丘陵地区通过退耕还林还草,新增了部分核心斑块,同时产生了较密集的桥状斑块,大大提升了景观的连通性;太湖流域在苏州市政府的大力支持下建设生态城市,通过建设生态公园、生态修复等措施,使核心斑块的规模有所增加,同时提升了区域的连通性(图4)。

图4 江苏省景观格局分析结果(2000, 2015)Fig.4 Analysis results of landscape pattern in Jiangsu Province (2000, 2015)a)苏北沿河及道路林网建设 b)里下湖区域圩塘养殖 c)宁镇山脉退耕还林 d)苏州生态建设

3.2 生态源地节点斑块变化

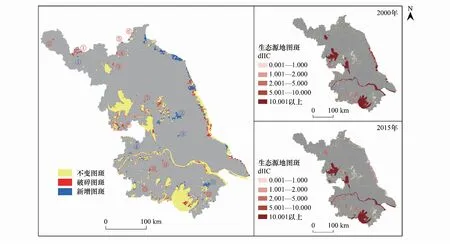

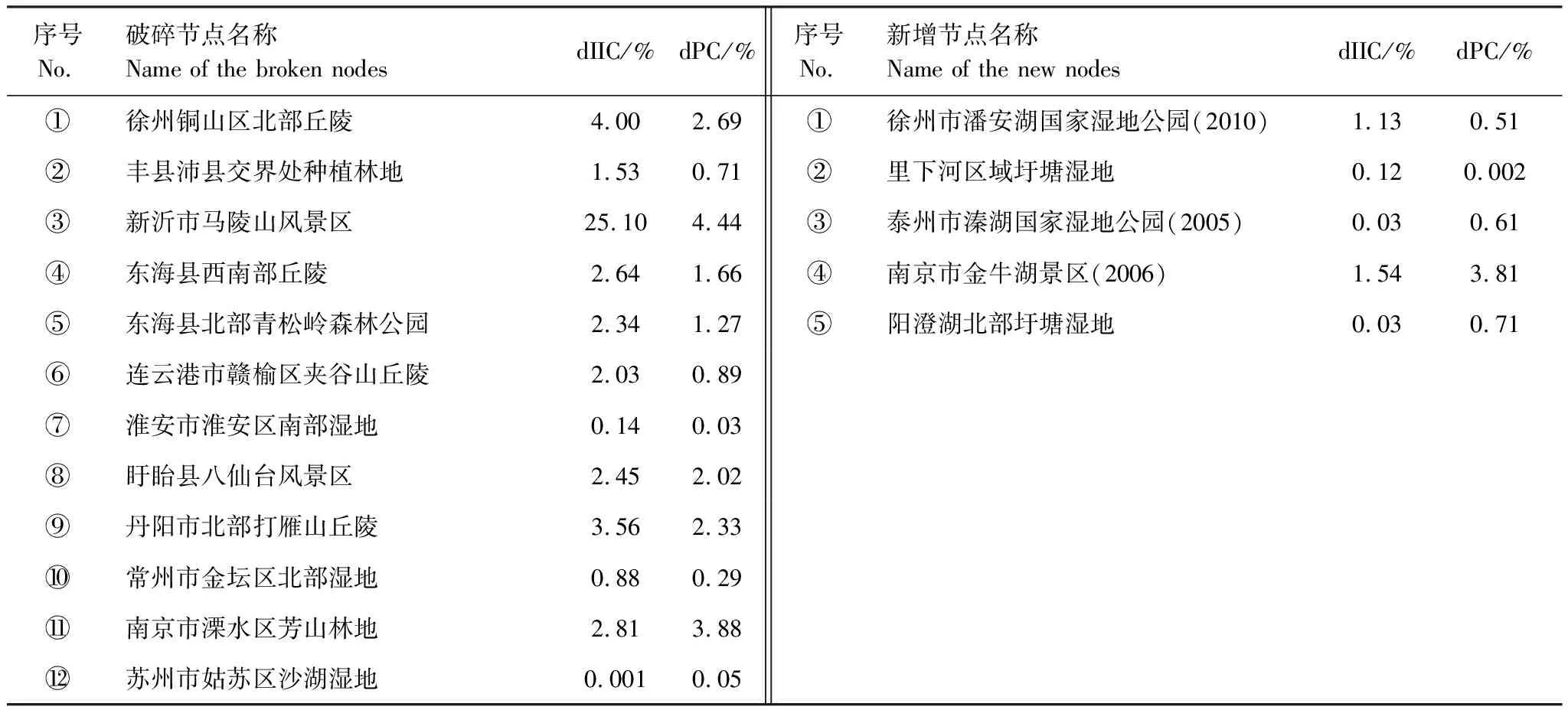

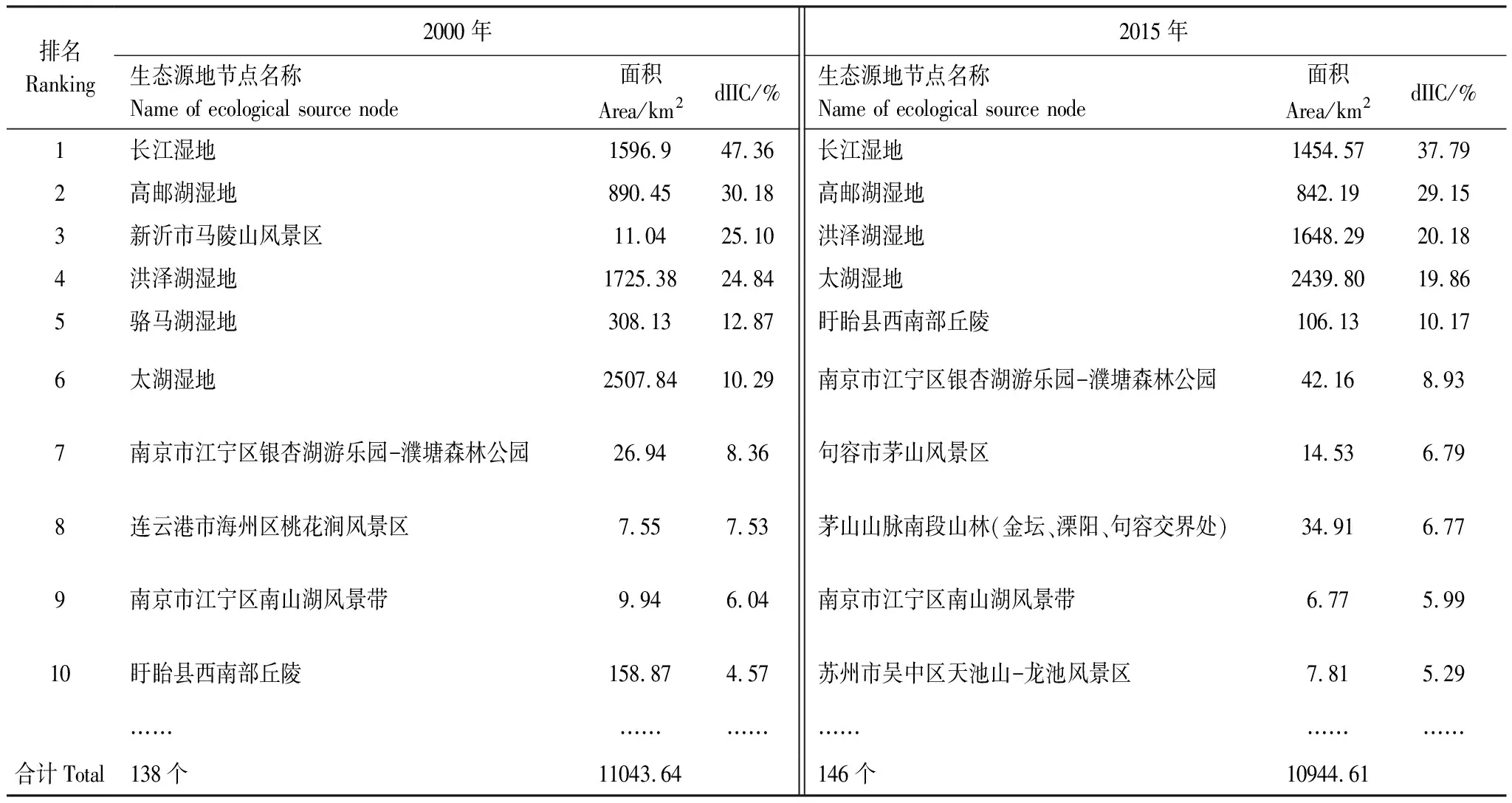

生态源地识别结果(图5)表明,2000年江苏省生态源地节点斑块共计138个,面积11043.64 km2;2015年生态源地节点斑块146个,面积10944.61 km2,主要包括长江、高邮湖、洪泽湖、太湖、骆马湖等湖泊湿地节点,东部沿海地区的滩涂湿地节点,西南部老山山脉、宁镇山脉、茅山山脉、宜溧山脉及北部云台山脉等山林节点。2000—2015年,生态源地节点斑块数量增多,新增节点5处(不含沿海滩涂的破碎组合);生态源地面积相对减少、平均面积有所下降,总体上呈现破碎化特征,其中破碎节点12处(图5,表4)。

图5 江苏省生态源地节点斑块变化及斑块重要性评价分级(2000, 2015)Fig.5 Changes and importance evaluation of node patches at ecological sources in Jiangsu Province (2000, 2015)图中序号与表4序号相对应,红色序号表示破碎节点,蓝色序号表示新增节点; dIIC:整体连通性指数变化率 Change rate of integral index of connectivity

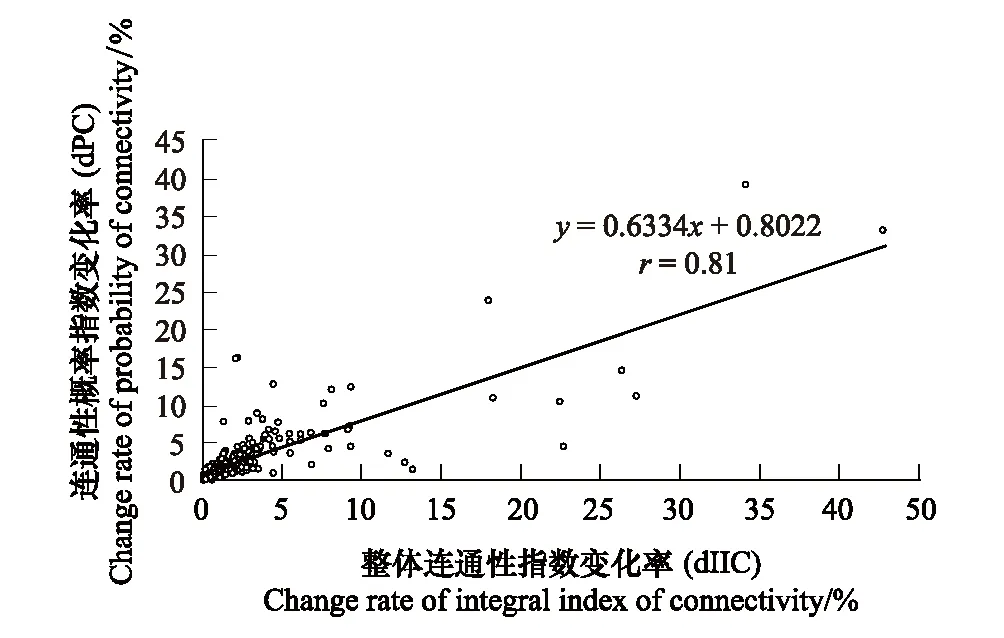

研究采用整体连通性指数变化率(dIIC)评价和连通性概率指数变化率(dPC)验证的方式,对斑块重要性进行分析,二者相关系数r= 0.81(图6),证实了评价结果的可信度。斑块相对重要性评价结果(图5,表4,表5)表明,长江湿地、高邮湖、洪泽湖、太湖等大型湖泊生态湿地的相对重要性指数较高,其中除太湖湿地外,重要性均有所下降,究其影响因素有两个方面:①源地斑块趋于破碎,降低了单个节点在生态网络结构中的相对重要性;②源地间的连通阻力变大,部分廊道难以继续发挥生态作用(见3.3)。其中,骆马湖湿地作为连通江苏省北部东西向生态结构的重要大型生态节点,随着徐州铜山区北部丘陵等节点的破碎,2015年其结构重要性已跌出前十。同时,新沂市马陵山风景区作为连通骆马湖湿地、东北部网络和中部洪泽湖的关键节点,2000年其结构重要性仅次于高邮湖湿地,位列第三。但随着山林西侧开垦活动的进行,该节点斑块趋于破碎,至2015年其重要性显著下降。

图6 生态源地节点dIIC-dPC散点图Fig.6 Scatterplot of dIIC-dPC of ecological source nodes

表4 生态源地节点变化情况

表5 生态源地节点斑块重要性评价结果(前10)

2000—2015年,新增生态源地节点的相对重要性普遍不高,其中徐州市贾汪区潘安湖国家湿地公园(2010年建设)与南京市六合区金牛湖景区(2006年建设)节点处于研究区边缘,在区域内生态网络中缺乏后继节点,其结构重要性相对有限;里下河区域与阳澄湖北部圩塘湿地景观由于处于源地斑块细碎密集区,结构重要性相对不高;泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园(2005年建设)作为连通中部湿地节点与东部滩涂节点的中间节点,目前由于与各方节点间连通阻力均较高,在网络结构中的生态作用有待提升。

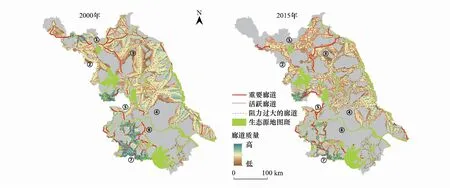

3.3 生态廊道分布与变化

生态网络结构及连通性分析结果(图7)表明,江苏省生态网络在西部区域联系较为密切,尤其在盱眙县南部丘陵、宜溧-茅山-宁镇山脉区域生态廊道密布且质量较高,具有重要的生态保护价值。东部沿海滩涂与其他生态源地间廊道阻力普遍较大,联系相对较薄弱。2000—2015年,江苏省生态网络西密东疏的格局未发生较大改变,局部生态廊道变化较为明显,对照遥感影像发现:①北部6处生态节点的破碎使得骆马湖附近至少4条生态廊道的相对重要性下降,其中新沂市马陵山风景区这个重要中间节点的破碎,直接影响了骆马湖与中部洪泽湖的连通性;②随着沿河防护林的建设,骆马湖西侧庆安水库节点与洪泽湖节点间的廊道连通性有所上升,但由于宿迁市经济开发区的建设及宿城区副中心的扩展,廊道宽度受到了压迫,产生了明显的收束;③淮安、盐城、连云港三市交界处由于田间林网及道路林网的建设,南北连通的廊道位置发生了偏移,且由于人类活动的影响,廊道宽度明显收束;④中部区域泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园节点的新增,对改善东西部生态节点连通性有一定意义,但目前由于通往各节点的廊道阻力均较大,尚未对网络结构产生显著改善;⑤南京市六合区金牛湖景区节点的新增使高邮湖节点与长江湿地间的连通性明显提升;⑥丹阳市北部打雁山丘陵节点随着开垦及村镇扩张而破碎,导致滆湖湿地与宁镇山脉间的直接连接中断,同时也使得茅山与长江湿地的联系失去了重要的中间节点,这也是宁镇山脉-茅山廊道重要性上升的直接原因;⑦宜溧山脉与茅山山脉之间发生大规模种植业转水产养殖业的变化,形成了大片养殖坑塘,增加了廊道阻力,加上南京市溧水区芳山节点矿山开发导致节点破碎,该区域的廊道质量下降,且廊道宽度明显收束。

图7 江苏省生态网络结构及廊道质量(2000,2015)Fig.7 Ecological network structure and corridor quality in Jiangsu Province (2000, 2015)图中编号分别与3.3节生态廊道变化的空间位置逐一对应:①骆马湖附近;②庆安水库与洪泽湖间的廊道;③淮安、盐城、连云港三市交界处;④溱湖国家湿地公园;⑤金牛湖景区;⑥打雁山丘陵;⑦宜溧山脉与茅山山脉之间

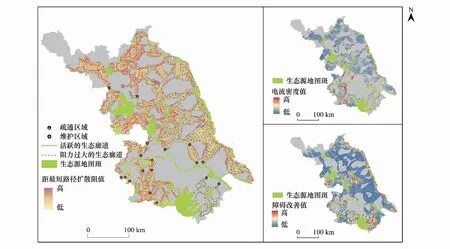

3.4 生态夹点分布

在2015年生态网络的基础上计算电流密度与疏通每个区域(阻值降为1)对廊道连通性的改善程度[35],结果表明,江苏省2015年生态网络中电流密度较高,需重点维护的生态夹点共计18处,其中5处进行障碍疏通后可对生态连通性显著改善,且多为坡耕地、养殖坑塘、零散农村居民点,疏通成本较低,可进行疏通(图8)。

图8 廊道维护/疏通区域分布图及电流密度图、障碍改善图Fig.8 Corridor maintenance/cleaning area distribution map and current density map, barriers restoration map

北部网络中有2处生态夹点,分布在宿迁市宿城区、淮安市淮阴区,该区域处于连通北部网络与中部网络的廊道中,相对重要性较高,但受城市扩展压迫影响较明显,需重点维护。中部与南部网络中有14处生态夹点分布在长江沿线附近,均为中部、南部生态网络与长江湿地间交流频繁且周边阻力较高的区域,其中南京市江宁区西南部及镇江市丹徒区西北部4处可进行疏通。南部网络中有2处生态夹点分布在溧阳市,其中天目湖湿地公园东南处的生态夹点可进行疏通。

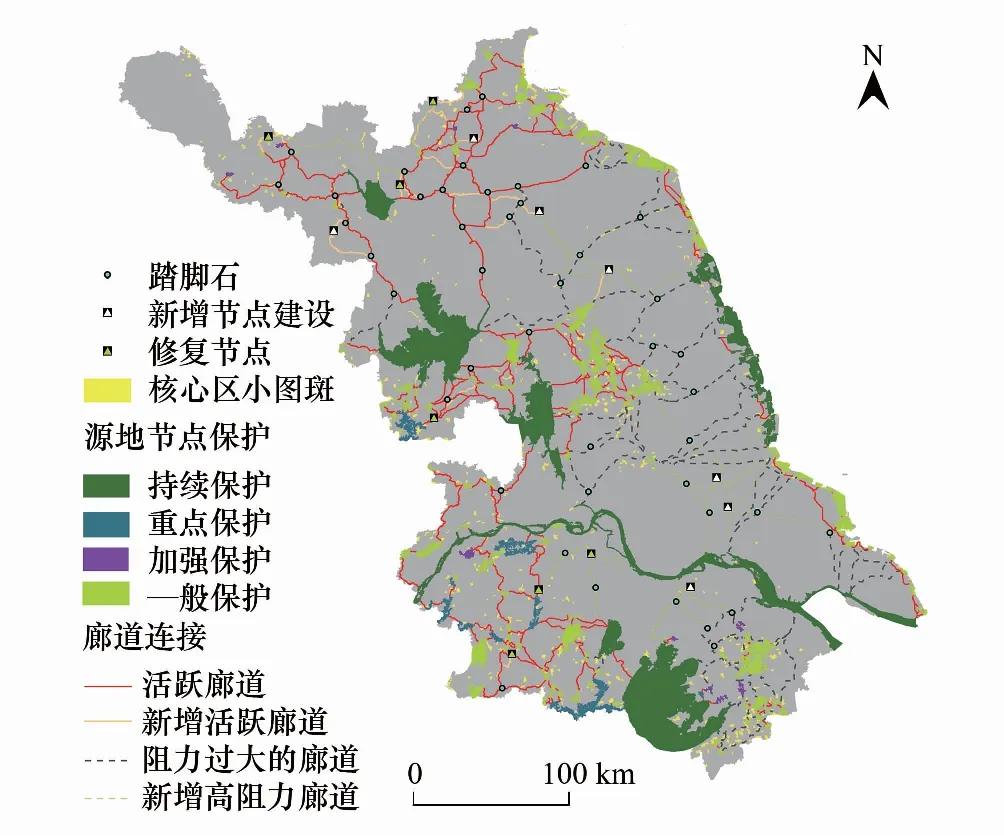

4 讨论4.1 生态源地的保护与恢复建议

根据结构重要性、稳定性等相关特性,实施生态源地的分类分级保护。首先,对长江湿地、高邮湖、洪泽湖、太湖、骆马湖等具有相当稳定性与较高生态价值的大型河流湖泊湿地,以及拥有盐城湿地珍禽、大丰麋鹿、东台中华鲟等多个自然保护区的东部沿海滩涂湿地,从水污染管制、水产养殖限制、保护区建设等多个方面进行持续保护。其次,茅山山脉、南京市的宝华山、汤山、盱眙县西南部丘陵等节点均在结构上承担了重要作用,应当在一定范围内严格限制矿山开发、山林采伐、开垦圈圩等破坏节点完整性、降低生态连通性的活动,进行重点保护。再次,徐州市云龙湖风景区、徐州市贾汪区大洞山、东海县西双湖湿地、连云港市海州区桃花涧风景区、南京市钟山风景区、无锡市惠山国家森林公园等节点,规模较小,且临近城镇,易受城区扩张影响。这些区域应严格界定生态与城镇空间边界,对节点完整性与廊道连通性进行加强保护。最后,对于其他节点则应按照相关生态要求进行一般保护。

修复7处因山体开发、土地开垦等活动破碎的重点生态节点。针对因开垦而破碎的重要节点,如新沂市马陵山风景区节点、丹阳市北部打雁山丘陵节点等,应当通过生态退耕、绿道建设等措施以提高破碎斑块连接性为目标进行恢复。针对山体开发而破碎的节点,如南京市溧水区芳山等,应当通过山体修复、人工复绿等措施以维护节点斑块完整性为目标进行恢复。另一方面,对生态源地节点与周边的核心小斑块之间应加强联系,以退耕还林还草、生态公园建设等形式,连接节点与周边核心小斑块,扩大节点斑块面积,提高区域生态节点的稳定性与生态网络的连通性。

4.2 新增节点及“踏脚石”规划

从生态网络格局来看,江苏省东部沿海滩涂与中西部生态网络联系阻力较大,北部生态网络与中部联系通道较为单一,建议规划新增部分生态节点以加强区域生态网络之间的联系,优化生态网络。以2015年50公顷以上核心斑块作为潜在节点,在徐州市睢宁县、连云港市东海县与濯南县选取了3个节点以增强江苏省中部网络与北部网络间的联系;在盐城市阜宁县、海安市、如皋市选取了3个节点以增强江苏省东部滩涂与中部网络间的联系;在江阴市选取了1个节点以增加南部网络与中部网络间的联系。上述7个节点均处于生态网络联系薄弱、生态廊道稀疏处,且相对质量较高,可以通过植树造林、生态公园建设等方法扩充核心斑块规模,形成新的生态节点。

生态廊道交汇处对生态网络连通性具有较大影响,可在交汇处建设“踏脚石”以优化生态网络。对于迁徙距离较远的生物,“踏脚石”的建设能显著提高其迁徙过程中的存活率[36]。江苏省东西部连接廊道较长、阻力较大、北部生态节点稀疏,建议在生态廊道交汇点、较长廊道和高阻力廊道中点等处设立44个“踏脚石”(图9),通过建设小型生态公园或种植林地等方式进行“踏脚石”建设,改善生态网络连通性,同时为生物迁徙提供落脚点。

图9 节点恢复/新增后生态网络情况及踏脚石分布 Fig.9 Ecological network and stepping stone distribution after node restoration/addition

4.3 生态廊道维护与疏通建议

为有效维护生态网络结构完整性,改善生态连通性,应对生态廊道关键区域进行维护与疏通。结合生态夹点分布情况,宿迁市宿城区、淮安市淮阴区2处夹点受城镇扩张压迫较严重,建议划定城镇开发边界时为过境生态廊道预留空间,严格限制建设活动,并加强道路林网建设与公益林种植,以维护北部与中部生态网络间的连通性。长江沿线附近14处生态夹点多分布于沿江城镇的间隙处,建议该类区域在限制建设活动的同时,限制开垦、养殖等增加生态阻力的活动,以维护中部、南部生态网络与长江湿地间的连通性。溧阳市2处生态夹点均处于南部生态网络内部,主要用地类型为农用地,建议对乡镇扩张、种植用地转坑塘养殖进行限制。对5处可疏通的生态夹点,建议在维护措施的基础上,采取农村居民点整理、退耕还林、田间道路林网建设、沿河防护林建设、生态绿道建设等措施减少区域内生态阻力,起到疏通廊道,提高连通性的作用。

5 结论

本文以江苏省为研究区,基于MSPA方法与MCR模型构建生态网络,探究生态空间连通性变化,并分别从源地维护、节点建设、廊道疏通等方面提出了具体的修复与优化建议。研究结果表明:①2000—2015年,江苏省生态网络呈现西密东疏的格局,局部地区生态节点破碎12处,新增5处,源地斑块出现局部破碎化特征。田间道路林网、沿河防护林建设等措施提升了廊道连通性,但随着开发活动的进行,廊道宽度普遍收束;②北部生态网络中,新沂市马陵山风景区等6处节点的破碎使北部生态网络结构受到破坏,多条廊道结构重要性明显下降,亟须进行修复;③中部网络与北部网络间廊道连通性随着沿河防护林及道路林网的建设而有所提升,但宿迁市经济开发区及宿城区副中心的扩展使廊道宽度产生了明显的收束,且随着新沂市马陵山风景区等节点的破碎而缺乏中间节点;④南部生态网络中,丹阳市北部打雁山丘陵节点的破碎使南部网络与长江湿地间联系削弱,宁镇山脉的结构重要性随之上升,宜溧山脉与茅山山脉之间种植业转水产养殖业,形成了大片养殖坑塘,降低了廊道连通性,且廊道宽度明显收束;⑤东部沿海滩涂节点与其他节点间的联系尚处于薄弱状态,泰州市姜堰区溱湖国家湿地公园节点的新增,对改善东西部生态节点连通性有一定意义,但目前距各节点间阻力较大,尚未对网络结构产生显著改善。

为解决区域生态网络衔接不足、生态节点趋于破碎、部分生态廊道阻力上升等问题,研究提出了江苏省生态网络优化的具体建议。一方面,建议修复生态节点7处,新增生态节点7处,设立踏脚石44处以优化网络结构,促进区域生态网络之间的联系。另一方面建议对生态节点实施分类分级保护,并通过对生态廊道维护18处,疏通其中5处等方式,保持和提升廊道通畅性。

研究针对生态空间连通性形成了一套“源地识别-网络构建-连通性变化-夹点识别”的分析框架,并应用于江苏省生态空间连通性研究,研究结果能够较好的表征省域生态空间的潜在联系,识别生态关键点,为省域生态安全格局的构建与维护提供依据。但在更细微的尺度下,本文所运用的MSPA方法受数据精度影响较大,存在一定局限性。本文利用阻力宽度来表征潜在生态廊道,但若需针对某特定物种进行保护,还需对其迁徙廊道的物理宽度做深入研究。