“社会学想象力”与教育社会学研究范式的整合

2021-06-03张燕婷赵洪萍

张燕婷,赵洪萍

(东莞理工学院 法律与社会工作学院,广东 东莞 523808;台湾师范大学 教育学系,台湾 台北 106)

随着1931年米德的去世,结构功能主义逐渐取代了芝加哥学派的符号互动论,在美国社会学中独占鳌头,成为20世纪五六十年代美国的主流社会学理论。教育社会学的早期代表也具有这种明显的时代烙印。在结构功能主义盛行的年代,米尔斯的理论是被淹没的。20世纪60年代美国社会风起云涌,随后打破了对结构功能主义盛赞的平衡,形成了宏观和微观两种研究取向。到70年代末80年代初,社会学不断尝试整合宏观与微观两种取向。在教育社会学研究中,宏观视角的结构面向和微观视角的行动者面向对研究都是有效的,需要结合起来。赖特·米尔斯在《社会学的想象力》一书中,提出了“社会学想象力”这一概念,为宏观和微观分析的融合跨出了重要的一步。这一概念早被教育社会学家所采纳,他们提出对高校学生需要培养社会学的想象力,“社会学想象力其实是运用一种社会学的视野去探索社会世界,因为它能超越事件的表象而看到隐藏其中的本质。”(1)沈姗姗:《教育社会学导论》,中国台北:巨流出版社,2005年版,第16-17页。本文以教育社会学学科发展阶段为主轴,考察教育社会学研究中宏观和微观取向的形成与发展,并以米尔斯“社会学想象力”为理论武器,阐释其对教育社会学研究中宏观与微观整合的可能路径。

一、宏观与微观:教育社会学研究的两种范式

自20世纪初至今,教育社会学的演变历程可划分为三个阶段:1950年代以前是属于“规范性”(Educational Sociology)阶段,此后是侧重“证验性”(Sociology of Education)的崛起阶段,1970年代以后,则有“解释的”(“New" Sociology of Education)阶段的出现(2)陈奎熹:《教育社会学导论》,中国台北:师大书苑,2001年版,第15页。。吴康宁则从范式和学派的双重角度把教育社会学分为4个阶段,即1950年代前的“规范性”教育社会学;1950到1960年代中期的“证验性”教育社会学,此一时期结构功能主义学派处于垄断性地位;1960年代末期和1970年代开始出现的冲突论、解释论学派则属于学派争鸣时期;1970年代末80年代初期进入取向修正时期,其表现之一为宏观与微观研究的结合(3)吴康宁:《教育社会学》,北京:人民教育出版社,1997年版,第26-42页,第31页。。

本文论述借鉴上述两位学者的阶段划分,以教育社会学学科发展阶段为主轴进行论述。一般而言,教育社会学的研究取向与内涵深受社会学发展趋势的影响(4)沈姗姗:《教育社会学导论》,第7页。,既然教育社会学深受社会学的影响,那么我们在探究任何一阶段的教育社会学根源的背景时,都理应追溯社会学在此一阶段的变化,方能更好地理解教育社会学的发展演变。

(一)教育社会学研究的符号互动论取向

1970年代是教育社会学研究之宏观和微观取向的分水岭。但是,宏观和微观传统早已在社会学发展的进程中出现。其中影响教育社会学微观取向发展的是符号互动论(symbolic interactionism)和俗民方法论(Ethnomethodology),而符号互动论早在19世纪初期到30年代的美国已处于社会学的中心位置。土生土长的美国社会学乃是被称为实用主义的知识革新的产物,这场革新对于与实用主义哲学结合在一起的心理学,对美国新取向的确立具有特殊的重要意义。这种取向就是被公认为是美国人对社会思想最具创造性贡献的符号互动理论(5)于海:《西方社会学思想史》第2版,上海:复旦大学出版社,1993年版,第347页,第347页,第347页。。实际上是布鲁默(Herbert Blumer)在1937年发明了“符号互动论”。作为符号互动论理论基础的实用主义把世界看成是一个开放的世界,其特征是不确定性、选择性、创新及可能性,且认为人是行动者(6)于海:《西方社会学思想史》第2版,上海:复旦大学出版社,1993年版,第347页,第347页,第347页。。因此,符号互动论的注意力已从欧洲学者热衷的诸如阶级冲突、社会有机体及其进化等宏观的社会过程、社会结构以及具体的个人行为方式与抽象的心理特征等问题转向了社会互动过程和社会关系。互动本身被视为分析单位(7)于海:《西方社会学思想史》第2版,上海:复旦大学出版社,1993年版,第347页,第347页,第347页。。但好景不长,自1952年后,这一理论未能逃脱没落的命运。根据上述陈奎熹和吴康宁等人的范式阶段划分来看,1950年代之前,在米德创立符号互动论的年代,教育社会学还处在“规范性”的Educational Sociology时代,也因此在1950年代之前,社会学中符号互动论的力量并未对教育社会学产生重大影响。这一时期的教育社会学在研究之前就预设一定的价值,研究的过程基本上可以说是价值判断的过程。符号互动论在1970年代才对教育社会学产生重要的影响,并成为教育社会学微观取向的主要代表力量。

(二)教育社会学研究的结构功能论取向

米尔斯“社会学想象力”的方法论极具“战斗精神”,它是米尔斯反对帕森斯的结构功能论的武器。因此,了解结构功能主义是我们了解米尔斯之社会学想象力的历史起点。

教育社会学史上出现的第一个名副其实的学派就是功能主义学派(8)吴康宁:《教育社会学》,北京:人民教育出版社,1997年版,第26-42页,第31页。。1930年代中期,米德(George Herbert Mead)的去世和帕克(Robert Ezra Park)的离职、东部社会学家反抗以及《美国社会学评论》(American Sociological Review)的创刊,芝加哥社会学系从此走下神坛。这一期刊的成立,更是象征着其他学术重镇的出现(9)[美]乔治·瑞泽尔:《古典社会学理论》,王建民译,北京:世界图书出版公司,2014年版,第55页。。结构功能主义是在米德之后形成的,它放弃了米德的互动论观点,转而进行对宏观结构进行功能分析。结构功能主义深受涂尔干学说的影响,涂尔干的主要关怀就是社会整体的团结。但是涂尔干的分析范式的缺点是缺少历史的观点和能动的观点。他的整体论功能主义以静态的观点解释社会,似乎只有一个历史袭得的静止且巨大的实体单向度地决定着个人,社会秩序几近一种异己的力量,以其可畏的威力,摆布着无计可施的个人,如自杀潮流或自寻短见者(10)于海:《西方社会学思想史》第2版,上海:复旦大学出版社,1993年版,第261页,第381页。。

1937年帕森斯(Talcott Parsons)的《社会行动的结构》一书出版,这代表了一种方法的转折,即从早期美国社会学主导的个人主义的社会心理学方法向反心理学的整体论方法转折。到了50年代,功能主义被视为唯一的社会学方法,此后一直到60年代中期,功能主义主导了美国社会学理论的发展方向(11)于海:《西方社会学思想史》第2版,上海:复旦大学出版社,1993年版,第261页,第381页。。受到涂尔干影响以及帕森斯本人的学术创新,他所开创的结构功能论(structural functionism),又称功能主义(functionism)或和谐论(consensus theory),探讨了教育制度如何协助建立与维持社会秩序,认为社会结构对个体生活的影响具有不可抗拒性。

此外,与结构功能主义几乎同时代的结构主义,对教育研究亦有重要的影响。黄光国指出,结构主义者通常把自己的哲学看做是一种方法论,而不是本体论或认识论。其最显著的特点是其结构观强调整体性。他们认为:只有经由部分之间的“关系”,才能适当地解释整体和部分。他们研究链接诸元素的关系,不是研究一个整体内部的诸种元素(12)黄光国:《社会科学的理路》,中国台北:心理出版社,2013年版,第248页。。后来又出现了与结构主义相连系的后结构主义,从后结构主义立场而言,其所认定的主体性屈居于社会文化的影响,其行为仍是受到外在情境操作下的结果(13)许殷宏,纪登斯(A.Giddens):《“结构化理论”对教育社会学研究的启示》,《教育研究集刊》,1998年第1期。。可见,结构功能主义、结构主义以及后结构主义,从某一程度上讲都强调从整体的功能或结构(而不是部分)来进行解释;都将结构看做外在的,对人是有所限制的。可以说,结构功能主义、结构主义、后结构主义都是倾向于宏观研究取向。

(三)教育社会学研究的学派争鸣

我们注意到,自帕森斯创立结构功能主义以来就备受批评,到了1960年代末期和1970年代初期,结构功能主义的反对声音持续增多,并出现了冲突理论、解释论等的重要学派。冲突理论是直接反对功能主义学派,其在1970年代又出现了新马克思主义,主要以鲍尔斯、金帝斯为代表的社会再生产理论和以布迪厄为代表的文化再生产理论。从处理的问题来看,这两种理论都是致力于剖析处于支配地位的阶级权利与文化是如何力保受支配阶级的和集团的认同与服从。可以说,结构功能主义和较早期的冲突理论在某种程度上是同一种范式,即都是在同一层次上(结构与制度)考察相同的问题,只是立场不同(14)[美]乔治·瑞泽尔:《古典社会学理论》,第60-61页。。不过冲突理论的这一取向遭到了抗拒理论的反驳,并开始注意到微观过程的分析,比如威利斯《学做工》(Learning to Labour),这表明冲突理论后期在研究取向上受到了解释论学派的影响。

回到教育社会学的发展上来,规范性教育社会学在50年代之前发挥了举足轻重的作用,但是最终在1960年代受到强调科学性质的 Sociology of Education研究取向的挑战,教育社会学开始由Educational Sociology转向Sociology of Education时期。此一时期,与证验性研究范式齐头并进的正是帕森斯结构功能主义,也因此奠定了这一时期的主流研究取向多为结构功能式的宏观分析。同时随着早期冲突理论、新马克思主义以及结构主义和后结构主义的发展,这一宏观取向的研究在教育社会学的研究中逐渐站稳脚跟。

如上述所言,在帕森斯的理论独霸到60年代中期之后,逐渐出现对其理论的反思。这种“反结构功能”的倾向在1960年代末与1970年代初尤为激烈,形成了“微观革命”( microscopic revolution) 。Woock在1981年的文章中指出,1970年代美国之所以会出现反实证主义、反结构功能论及反调查硏究方法论之浪潮,是受到美国国内及国际政治与社会发展的影响。建立于功能论的“向贫穷宣战”运动失败而引人质疑该理论;而调查研究方法则未能解释美国少数民族的不安与异化(15)沈姗姗:《教育社会学导论》,第15页。。自此方法论上出现了相当的歧异,这一 “微观革命”直接影响了教育社会学的发展,并形成了与结构功能主义强调大尺度社会结构的宏观取向完全不同的,以符号互动论和俗民方法论为主的、强调微观社会生活的微观取向。此二者正是解释论学派典型代表。吴康宁指出,解释论学派的冲击对象正是以功能论和早期冲突论为代表的所谓“宏观教育社会学”(macro-sociology of education),此种宏观教育社会学,充其量不过是拼凑一种把学校教育本身当做黑箱的“输入—输出”模式,其以统计分析为主干的实证研究方法是静态的、概率论的、抽象的,因而不能用来解释学校教育的实际过程。并认为此学派的出现是教育社会学继规范性研究范式向证验性研究范式转移后的又一次范式转移,即微观研究打破了宏观研究取向的垄断地位(16)吴康宁:《教育社会学》,第36-37页。。这一时期,即始于1970年代早期,符号互动论与功能论以及马克思结构主义所强调的社会结构对人类行为的限制不同,它强调主观性(subjectivity)在社会世界中的重要性,主张个体是社会的产物,人际之间的行动(agency)能够塑造社会结构,故其研究焦点聚焦于微观层次的互动和日常生活的细节(17)周新富:《教育社会学》,中国台北:五南图书出版公司,2018年版,第41页。。

此外,形成于1960年代美国的俗民方法论(常人方法论)和符号互动论一样,倾向于研究日常生活以及社会结构的意义在日常生活中创造的方式,而不是结构现象本身。俗民方法论是加芬克尔(H.Garfinkel)根据ethnology(民俗学)这一文化人类学中的通用术语而构想出来的,直接关注日常生活的世界。多少与符号互动论一样,它认为秩序是行动者在互动中赋予某种情境的,是他们通过创造及共享事物的意义和情境定义创造出来的。1970年代,俗民方法论与符号互动论合流,从事学校内部人际关系的分析,一般称之为“学校教育俗民志”(18)参见于海:《西方社会学思想史》第2版,第446-447页;陈奎熹:《教育社会学导论》,第27页。。Knorr-Cetina和Ritzer更是指出,在20世纪70年代,这种理论在社会学中迅速发展,并有取代较为宏观的理论,如结构功能论、冲突理论和新马克思主义理论的势头(19)[美]乔治·瑞泽尔:《古典社会学理论》,第63页。。但是事实上,对于微观取径的研究并不是一帆风顺,学者对它一直有所批评,比如对符号互动论的典型批评是说它对社会结构的宏观特征不加注意,因为无力处理权利、冲突、分层、变迁等问题,并且批评它的理论陈述的暧昧、柔顺多变。对此符号互动论者反驳,认为它的目标旨在揭示人类行动的“随缘而应”“因时而异”的逻辑。如果社会互动确是不断流动的过程,则理论的出发点必须是柔顺多变的和“敏感性的”(亦即暧昧的),否则就会丧失研究对象的根本特征,如果我们把它强行纳入一个完整精密的理论的话,我们就可能扭曲我们的研究对象。上述的辩护有其道理,但这并不等于说因为社会的过程性质我们就不能研究社会结构的比较确定的性质和影响(20)于海:《西方社会学思想史》第2版,第379页。。而《发现社会》一书的作者兰德尔·柯林斯(Randall Collins)和迈克尔·马科夫斯基 (Michael Makowsky)指出,宏大理论更加悲观,微观的社会学不否认这一维度,但更加关注另一维度,即微观的维度。微观的社会学家,展现了各种小仪式的隐现是如何构成了我们私密生活中的各种剧目,并赋予日常生活以意义。在这一意义上,柯林斯希望实现更多的高夫曼(Erving Goffman)的微观仪式(21)[美]兰德尔·柯林斯,[美]迈克尔·马科夫斯基:《发现社会——西方社会学思想述评》第8版,李霞译,北京:商务印书馆,2014年版,第447-448页。。

(四)教育社会学研究的取向修正

如上述,直到1970年代,经过微观研究的充分发展,最终形成了宏观研究和微观研究两种取向。在派系代表方面,宏观取向的研究以功能论、结构主义、新马克思主义、后结构主义为代表,主张对学校教育的结构与功能做出整体性的解释。宏观研究所重视的是宏大的社会结构和制度的分析,而对微观层面的行动者或能动关注不足,总是在总体层面上理解社会结构的组成部分,且过于静态和抽象,更遑论教育社会学宏观脉络和微观资料之间的贯通。同时,在美国有着与功能主义截然不同取向的学说,就是偏微观的取径,其中符号互动论和俗民方法论是其典型的学说。在研究内容和对象方面,微观取向注重对学校中班级内社会互动的探讨,实质上是探讨个人在小团体里面的关系或人与人之间成双的关系,认为只有透过个人层次行为的研究,才能对所有社会现象有正确的理解。例如库西克(P.A.Cusick)的《高中学校里面》(Inside High School)、梅茨(M.H.Metz)的《教室与走廊》、哈默斯利(M. Hammersley)和 伍兹(P. Woods) 的《学校生活:学生文化社会学》(Life in school: The sociology of pupil culture )等。宏观取向以社会系统及教育政策为研究对象和分析方法,探讨整个社会和制度的关系,其研究诸如教育与社会流动、教育机会均等、教育政策等,因此结构功能与冲突学派多属宏观层次的研究。总体而言,两者之间的对立体现了其背后二元论的假设(22)参见许殷宏,纪登斯(A.Giddens):《“结构化理论”对教育社会学研究的启示》,《教育研究集刊》,1998年第1期;周新富:《教育社会学》,中国台北:五南图书出版公司,2018年版,第13-14页。。

实际上,1970年代末80年代初期,教育社会学开始进入取向修正时期,这其中表现为,宏观和微观取向的两种研究并不是各自独立发展下去,而是有较多的学者注意到宏观与微观取向研究中暗含的二元对立传统,尤其是结构与能动之关系对立。人们始终注意到,无论是只研究宏观的教育制度的结构,还是只研究微观的教育过程,都不构成完整而准确的教育社会学研究,甚至也不可能对任何层面的教育现象获得完整的、准确的社会学认识。这种意识促使越来越多的教育社会学者呼吁不同取向之间的相互宽容、学习和补充(23)吴康宁:《教育社会学》,第36-37页。。在20世纪80年代,微观—宏观的联结是作为美国社会学理论的中心问题被提出,直到90年代一直处于焦点问题(24)[美]乔治·瑞泽尔:《古典社会学理论》,第67页,第68页。。在80年代同步被提出的核心命题还有能动与结构,只不过对这一问题的关注不是在美国(美国关注的宏观与微观),而是欧洲,在当时能动与结构之间的关系被视为欧洲社会学理论的基本问题。尽管二者存在相似性,但不能直接将二者等同处理。首先,关注他们的社会学科学家地域有所不同,对概念范畴的界定是有差异的;其次,它们之间既有关联亦有实质的差异。比如,能动者通常是微观层面的行动者(actors),而集合体,如工会,也可以是能动者;结构通常是宏观层面的现象,但是我们也可以找到微观层面的结构(25)[美]乔治·瑞泽尔:《古典社会学理论》,第67页,第68页。。在此,笔者认同这一说法,认为不能直接将微观与宏观之关系对立直接视为能动与结构之关系对立。但正是由于对能动与结构的不同关注,将社会科学分为了宏观与微观之取向的研究,所以对于宏观与微观的不同取向多暗含了能动与结构之对立传统。但亦有一些学者关注了结构的不同层次以及影响个体的微观结构,这说明这些学者已经开始尝试将宏观与微观进行整合。

总之,宏观取向与微观取向的研究,并不是好坏之分,而是这种二元取向更加剧了其背后暗含的能动与结构、个体主义与整体主义的二元对立思维。要想有所突破,就必须对宏观和微观取向有所整合,而米尔斯的社会学思想试图解决这个问题。

二、米尔斯“社会学想象力”的方法论意涵

米尔斯于1959年提出“社会学想象力”一概念,即是试图整合宏观和微观的取向。与米尔斯观点类似的还有英国社会学家弗劳德(J.E.Flaud)和哈尔西(A.H.Halsay),但当时知者甚少。吴康宁认为,这是因为作为宏观研究之“对立面”的微观研究在当时尚未形成一种取向并得到较为充分的发展(26)吴康宁:《教育社会学》,第40-41页。。

(一)“社会学想象力”的要义

1.政治立场的澄清:避免“去政治化”的解读

实际上,对米尔斯的研究一直有所争议,其中有些人认为对米尔斯而言 ,“政治”具有首位性。没有政治意义的学术研究在他眼中是没什么价值的。进入21世纪后,西方学界悄然出现了一种“米尔斯复兴”的势头,只是其中大部分研究已经丧失了米尔斯本人最看重的“批判”视角和将 “个人经历 ”与“历史”相结合的 “社会学想象力 ”(27)赵立玮:《社会学的想象与想象的社会学:帕森斯、米尔斯社会学研究进路的比较论述》,《社会》,2016年第6期。。换言之,在探讨米尔斯的理论时,不可以去政治化的解读,理应对其所重视的“批判视角”和“个人与历史结合”之观点进一步的澄清。此外,吉登斯(Anthony Giddens)在对米尔斯“社会学想象力”一概念解读时指出,虽然社会学的实践需要唤起米尔斯所谓的“社会学想象力”。但这一术语已经被如此频繁地引用,以至存在着被平庸化(trivialised)的危险。在吉登斯看来,它指的是社会学分析过程中几种联系在一起的不可或缺的感受力,即历史的感受力、人类学的感受力和批判的感受力(28)[英]Giddens,A.:《批判的社会学导论》,郭忠华译,上海:上海译文出版社,2007年版,第10页。。在此,吉登斯对批判视角的强调,是对社会学想象力的根本解读,亦是对米尔斯所持有的批判立场的看见,而不盲目的使用“社会学想象力”这一概念术语。承上所述,要想对米尔斯有更加精准的解读,就必须要对其政治批判立场有所了解。而不可以望文生义,那样只会走向对“社会学想象力”的工具性解读和使用。

2.作为一种心智品质和方法

米尔斯在《社会学的想象力》一书中界定了“社会学想象力”的概念。他在书中开篇便阐述了关于现代人在无限的忍受烦恼的现状,但是人们却不会用历史变迁和制度矛盾来进行解释,个人的幸福也不会与社会大起大落有什么关联,他认为,也正是因此,人们才没能克服自身的烦恼。Mills认为要想克服这样的烦恼,就必须要具备一种他称作为“社会学想象力(the sociological imagination)”的这样一种“心智特质”。这一“心智特质”是:一种能够帮助人们运用资讯和发展理智的能力,以使人们清晰扼要地了解这个世界到底怎么一回事、人们自己又将变成怎样的人。总之,社会学的想象力可以帮助人们在个人领域的烦恼和群体范围的议题中提供一种全新的解读思路,让人们不至于迷失在自我的封闭之中(29)[美] C. W. Mills:《社会学的想像》,张君玫,刘钤佑译,中国台北:巨流出版社,2001年版,第31-43页。。

米尔斯的社会学想象力,是个人与社会之关系理解的能力,它使人们意识到社会学与个人的、群体的日常生活的关系,社会结构(包括地位角色、团体、组织、社会制度、文化等)对人们社会生活有着重大的影响。但它不仅仅是个人与社会对立传统的重新解读,其亦在方法论层面有所突破。其对批判视野的强调、宏观视野与微观事实的贯通以及历史与现实的洞察对教育社会学研究具有重要的方法论启示意义。

(二)“社会学想象力”的方法论意涵

自宏观与微观的核心命题被提出以来,对二者进行整合(combine)的研究难度较大,但仍然有不少学者进行尝试,而米尔斯是20世纪50年代后期中“成绩”显著的一位,他发出了对于“社会学想象力”的最初呼唤。这亦是对当时帕森斯结构功能主义的批判和反思,但是在当时并不受重视。直到70年代以后,尤其是80年代以来,人们越发的重视这一概念,为了不让吉登斯所谓的“社会学想象力正在平庸化”的风险发生,我们必须要注意到这一概念的方法论意义,而这一概念所昭示的方法论意义对于教育社会学的研究具有重要的启示意义。

1.宏观视野与微观事实的贯通

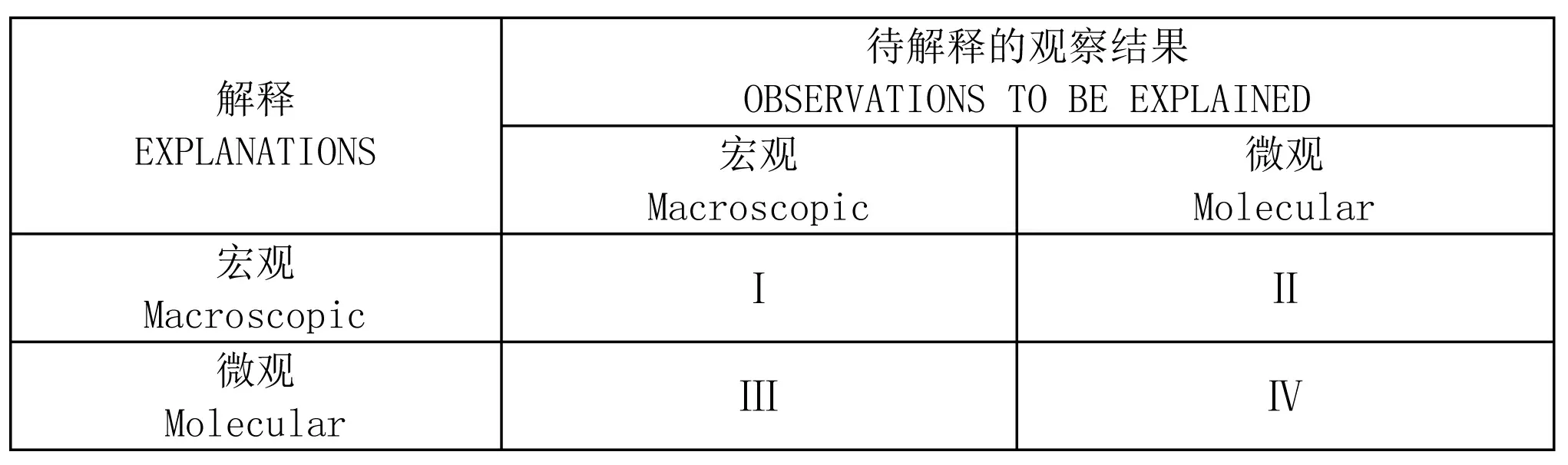

米尔斯指出了宏观和微观研究之间是需要整合的。他所提出的“社会学想象力”可以看作是“两种研究取径”的混合物,这两种研究取径,米尔斯称之为宏观研究(macroscopic)和微观研究(molecular)(30)C.Wright Mills ,”Two Styles of Research in Current Social Studies”, in Philosophy of Science,Vol.20.(1953),p.4.。米尔斯用宏观、微观、观察现象和解释四个维度,将研究分为四种,在这I到IV的研究中(如表1所示),其中I和IV,即纯粹的宏观和纯粹的微观,二者的不足之处是它们的抽象层次之间没有穿梭(shuttle)(31)C.Wright Mills ,”Two Styles of Research in Current Social Studies”, in Philosophy of Science,Vol.20.(1953),p.4.。Ⅱ和Ⅲ则在宏观和微观层次之间有一定穿梭。

表1 Mills的四种研究类型

实际上,米尔斯“社会学想象力”不仅反对结构功能论的宏观研究,认为宏观理论的形式主义观点在过高的总体性层次上理解社会结构的组成部分,过于静态和抽象(32)[美]C.W.Mills:《社会学的想象力》第2版,陈强,张永强译,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年版,第22页,第36页,第1页。,亦对过于微观的研究有所反思。米尔斯解决上述两难境地的方法,就是巡回于两个层次之间,这可以使我们既在宏观的层面上工作,也可以下降到微观层面以获得充足的证实材料。轻松而有条不紊地在不同抽象层次间穿梭的能力,是一位富有想象力和系统性的思想家显著的标志(33)[美]C.W.Mills:《社会学的想象力》第2版,陈强,张永强译,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年版,第22页,第36页,第1页。。这表明在做研究的时候,如果具备了社会学的想象力,微观的研究,则可以注意到层层脉络的分析与呈现,也就不至于让微观取向变成个体体验的东西。对于宏观结构的分析而言,则让我们看到结构下的人的主动性与互动,也就看到了人身上的“小枷锁”,即微观结构。如此能更好的将宏观与微观研究做一链接。在社会学想象力的引导下,在研究议题上,我们可以重新捡起对公共议题的探讨,而不是只关心细致末节;在方法层面,亦会帮我们逃离那种只是将大量精力耗费在调查方法与技巧上的程序式的方法论。

社会学家郭于华很早关注社会学的想象力对于具体研究方法的启示。他在《从社会学的想象到民族志的洞察力》一文中,提出受社会学想象力的影响,民族志应该具备三种洞察力,即“宏观视野的关注、微观的分析和理论的生成”(34)[美]Fetterman,D.M.:《民族志:步步深入》第3版,龚建华译,重庆:重庆大学出版社,2013年版,第196-222页。。可以说,这三点是其对民族志方法和米尔斯的社会学想象力的结合。在教育社会学领域,一般将伯恩斯坦的研究作为应用此种“想象力”之范例(35)沈姗姗:《教育社会学导论》,第18页。。

2.历史与现实的洞察

米尔斯带来第二个启示是,历史与现实的洞察。在米尔斯看来,具备社会学的想象力,就可以对历史事实有所觉知与洞察,也就看清更广阔的历史舞台。人们只有将个人的生活与社会的历史这两者放在一起认识,才能真正地理解他们(36)[美]C.W.Mills:《社会学的想象力》第2版,陈强,张永强译,北京:生活·读书·新知三联书店,2005年版,第22页,第36页,第1页。。

就方法而言,社会心理学与历史学的结合是米尔斯一生都始终坚持的方法。他对于历史的了解,使他注意到社会冲突这样的事实,并且要求社会学去分析它。这有助于解释米尔斯为什么重视作为社会学来源的传记和历史(37)[美]玛格丽特·波洛玛:《当代社会学理论》,孙立平译,北京:华夏出版社,1989年版,第257页。。实际上,布鲁默、戈夫曼和加芬克尔虽然都关心使个人行为成为分析的单位,但他们都对历史不感兴趣,把历史置于他们的分析之外。葛斯和米尔斯强调历史条件对于人们的制约作用(38)[美]玛格丽特·波洛玛:《当代社会学理论》,孙立平译,北京:华夏出版社,1989年版,第256页,第254页,第264-265页。。米尔斯指出,我们之所以对社会学想象力如此需要,是因为人的根本是社会和历史汇总的行动者,必须通过他与社会、历史结构间的密切的、错综复杂的关系来理解他(39)[美]C.W.Mills:《社会学的想象力》第2版,第170页。。可见,米尔斯“社会学想象力”不仅让我们看到社会结构,并用微观实证资料去分析,而且让我们关注历史事实。所以除了从微观事实着手,宏观上着眼之外,我们亦要看到历史的重要。如此一来,社会学的想像力让我们看到每个人其实不是一个单纯的个体,这些个体是被不同的历史所包裹的,每个人所在的历史脉络以及这些历史的、政治的、经济的脉络被个人所经验,并组成了这个人的个人传记,但是我们不能忘记的是这个人的“个人传记”是历史中的,而不是独立于历史之外的。杜威亦指出,扼杀历史的生命活力的隔离现象,就是把历史与当前的社会生活的种种模式及相关事实割裂开来。过去的事实已经过去,不再与我们相干。可是事实上过去的事实是了解现在的关键。历史应对的是过去,这个过去却是现在的由来。过去的事件不能与活生生的现在隔离,否则将失去其意义。历史的真正起点总是某种现存情境及其问题(40)[美]约翰·杜威:《民主主义与教育》,陶志琼译,北京:中国轻工业出版社,2014(2017重印版),第216-217页。。

3.批判视野的强调

米尔斯的社会学想象力给予教育社会学研究的关键启示乃是其批判视野的强调。实际上,米尔斯所呼唤的“社会学想象力”本身即是对自然主义模式的一种批判。米尔斯亦常被看做是改革取向的社会学的再生之父。他为把社会学归还给民众而热情工作——不然,社会学将陷入一种非评价性的破产地位,而他试图将社会学从这种状况中解救出来,使社会学的领袖们重新关心时代问题(41)[美]玛格丽特·波洛玛:《当代社会学理论》,孙立平译,北京:华夏出版社,1989年版,第256页,第254页,第264-265页。。

米尔斯认为有些人愿意去改变社会结构。米尔斯也对有关社会性质的占支配地位的看法进行修正。功能主义和互动主义者把社会看作是有秩序的模式化的,而米尔斯则强调社会是利益竞争的战场。在人们把科学的、实证的、价值无涉的社会学奉为理想的时代,米尔斯对学术性社会学的效果提出了疑问。米尔斯对人的看法反映了作为社会产物的人与作为社会结构创造者的人之间的矛盾性。在米尔斯看来,如果人们认识到自己的属性基本上是非理性的,他们也许就会改变对自已的看法,并最终导致社会改变(42)[美]玛格丽特·波洛玛:《当代社会学理论》,孙立平译,北京:华夏出版社,1989年版,第256页,第254页,第264-265页。。因此,米尔斯的社会学想象本身暗含批判、改变的内核以及作为社会学者政治责任的承担。

三、“社会学想象力”对教育社会学研究的启示

社会学想象力在中国特色社会主义进入新时代更凸显其必要性。这是因为新时代会有诸多的重大的、有意义的教育社会学研究议题出现。社会现象是一体的,不会分为宏观或微观的,但日常行为的相关现象源自某一些宏观的脉络,社会学想象力能够连接个人与历史、个人与社会,即能对这些现象做出适切的解释,对教育社会学研究具有重要的启示。

第一,“社会学想象力”为教育社会学范式的整合提供了新的可能。从现实的层面来看,将教育社会学中分类的宏观与微观范式进行整合,是对理解和解释教育行为和问题的角度的再发展。由于两种范式之间的内在分裂,导致诸多研究侧重于行为或者结构中的一方而忽视另一方,这样的研究对于教育实践无疑是片面的。因此,在教育社会学研究中强调宏观和微观范式的整合的现实意义毫无疑问是重大而现实的,而“社会学想象力”为这种范式整合提供了新的可能。

第二,“社会学想象力”为训练教育社会学研究者的心智品质提供方法。教育社会学的发展需要对社会问题进行一种米尔斯所言的“宏观与微观贯穿”的研究,以构成对社会事实的多角度构建。这种“宏观与微观贯穿”的研究要求教育社会学研究者具备对历史事实的洞察力和对社会事实的批判力,而“社会学想象力”为教育社会学研究者具备这种洞察力与批判力的心智品质创造了训练机会与方法。因为,社会学想象力是那种能够从最与人无涉的、最遥远的外部变化,转化到人的最隐秘的自我特征的能力,社会学想象力使得我们能够理解历史和个人生平,以及二者在社会中的关系(43)卢晖临:《文史训练与社会学想象力的养成》,《开放时代》,2021年第1期。,而这应是教育社会学研究者最应具备的心智品质。

第三,“社会学想象力”为中国教育社会学研究的创新和本土理论建构开辟了新的道路。有研究者指出,新世纪初国内教育社会学已经可以做到对国外教育社会学理论的同步翻译和引进。但这之后便产生一个问题:大师之后的教育社会学研究往哪里去? 虽然“直面国内社会和教育现实”是唯一的进路,但是这条本土化之路并不顺利和完美,究其原因是中国教育社会学缺乏社会学想象力(44)陈德胜:《中国教育社会学的可能路径:基于米尔斯的启示》,《教育学术月刊》,2014年第12期。。“社会学想象力”促使我们在尊重在地经验与立基实践场景的前提下思考如何在个体和中国本土社会之间,在微观的个人困扰和更宏大的中国本土历史进程及社会结构之间建立在地事实经验的联系与转化,打破以往大量出现的忽略中国情境的追随和重复研究西方理论的研究路径,为中国教育社会学研究的创新和本土化理论建构开辟了新的道路。