多区域模式集合的东亚陆地区域的平均和极端降水未来预估

2021-06-02韩振宇高学杰徐影

韩振宇, 高学杰, 徐影

1 中国气象局国家气候中心, 北京 100081 2 中国科学院大气物理研究所气候变化研究中心, 北京 100029

0 引言

全球气候模式(global climate model, GCM)是未来气候变化预估的重要工具,但受计算资源的限制,模式的网格大小多大于100 km.正在进行的第六阶段国际耦合模式比较计划(Coupled Model Intercomparison Project Phase 6, CMIP6)中,虽然有个别模式可能会进行较高分辨率的试验,但大部分模式的分辨率不会有根本性的变化.较低分辨率,使得全球模式结果在应用于区域尺度气候变化分析和极端事件研究时存在较大不足.特别是在东亚地区,由于具有独特的东亚季风系统和复杂的地形、下垫面特征,全球模式对这里气候的模拟能力相对不足,需要使用高分辨率的区域气候模式(regional climate model, RCM)进行降尺度模拟(Gao et al., 2006).

近年来东亚范围内使用区域模式进行气候变化预估的工作越来越多,特别是得益于多个国际比较计划的实施,如区域气候模式比较计划RMIP(Fu et al., 2005)和区域联合降尺度计划CORDEX(Giorgi et al., 2009; Gutowski et al., 2016),较多样本的区域模式集合预估研究成为可能(如,Wu et al., 2015; Huang et al., 2015; Li et al., 2016; Park et al., 2016; Park and Min, 2019; Han et al., 2017; Im et al., 2017; Gao et al., 2018; Hui et al., 2018; Niu et al., 2018; Zhou et al., 2018, 2019; 于恩涛和孙建奇, 2019).这些研究工作多聚焦东亚的某个国家或者区域,集合样本数多不超过10个,部分研究工作仍采用20年前研制的IPCC SRES未来排放情景(IPCC, 2000),部分研究工作的模拟时段仅到21世纪中期.本文旨在采用尽可能多的区域模式集合样本(共15个),在对其模拟效果进行评估的基础上,对典型排放路径(representative concentration pathway, RCP; Van Vuuren et al., 2011)的高排放情景RCP8.5下,未来到21世纪末的东亚陆地区域的平均和极端降水的变化进行预估分析,并定量评估预估的不确定性.

1 数据与方法

1.1 数据

本文主要采用东亚区域联合降尺度计划(CORDEX-EA)的15组模拟结果(简称ensR),其中8组的水平分辨率为25 km,7组的水平分辨率为50 km.各组模拟结果的区域设置略有不同,但都覆盖东亚所有的陆地区域(图1).表1 给出详细的模式设置等信息,下文以ModXX(XX是模式编号)来代表不同模式的模拟结果,如Mod1代表全球模式CSIRO-Mk3-6-0驱动区域模式RegCM4.4进行的模拟.

模拟结果评估采用的降水观测资料,中国范围内来自中国区域格点化观测数据集CN05.1(吴佳和高学杰, 2013),中国以外来自日本制作的数据集APHRODITE(Yatagai et al., 2009),数据的水平分辨率都为0.5°×0.5°(经纬度).CN05.1和其早期版本CN05(Xu et al., 2009)以及APHRODITE在气候模式模拟评估和当代气候变化分析等多方面都有广泛的应用.15组区域模式的模拟结果全部双线性插值到与观测资料相同的0.5°×0.5°的格点上,以方便对比分析和集合预估.

图1 东亚主要陆地区域内地形分布及分区情况Fig.1 Orography and the six subregions of East Asia

表1 区域气候模式及提供驱动场的全球气候模式的概况Table 1 Basic information on RCM ensemble members and their corresponding driving GCMs

1.2 模拟评估方法

选取冬、夏季和年降水量用于平均降水及其变化的分析;选取3个极端降水指数用于极端降水及其变化的分析,分别是最大5日降水量(Rx5day)、大雨日数(R20)和连续无降水日数(CDD)(表2).

表2 使用的平均和极端降水指数Table 2 The mean and extreme precipitation indices employed in the study

泰勒评分S是泰勒图的量化指标(Taylor, 2001),它和泰勒图一样也被广泛的用于模式性能评估(如,吴昊旻等, 2016; Peng et al., 2020).泰勒评分综合了空间相关系数、均方根误差和标准差三种量值,以数值大小来描述模式性能,其计算公式如下:

为便于评估模式的模拟性能及预估未来变化,参考Zou和Zhou(2016)和Li等(2018),将东亚陆地区域(EA)分为6个分区(图1),即中国西部(WC)、蒙古(MG)、中国东北(NE)、中国华北及西北地区东部(NC)、中国江南及华南(SC)和朝鲜半岛及日本(KJ).图1中所示各分区仅包括方框内的东亚陆地区域.

1.3 未来预估分析方法

参照IPCC第5次评估报告的分析方法(IPCC, 2013),选取模拟中的1986—2005年作为当代时段(基准期)、2046—2065年作为21世纪中期、2079—2098年作为21世纪末期开展预估研究;所有的未来变化都是相对于基准期.给出15个模拟结果集合平均的未来各时段相对于当代模拟结果的变化情况,并给出预估结果的模式间差异,分析不确定性.多模式集合采用等权重的算术平均计算.

未来变化幅度的线性变化速率采用线性回归方法计算;长期变化趋势的显著性检验采用Mann-Kendall方法,信度取α=0.05.变幅空间分布在不同时段的相似性用空间相关系数(spatial correlation coefficient, SCOR)表征.

未来变化预估不确定性由集合成员间同号率和信噪比(signal to noise ratio, SNR)定量表示.为了予以区分,将同号率表征的称为增减不确定性,而将SNR表征的称为变幅不确定性,前者关注未来正负变化是否确定,后者关注未来变化的量值是否确定.当集合成员中超过80%预估的未来正负变化与集合平均的相一致时,认为集合预估的一致性较好(Tebaldi et al., 2011),定义为可通过同号率的检验.信噪比SNR即为气候变化信号与噪声之间的比值;气候变化信号即是未来不同时段相对于基准期的集合平均变化量M,噪声定义为模式间不确定性,这里选取未来预估集合成员间差异的标准差V作为噪音.

(1)

其中t是未来不同时段,m是不同集合成员,N是集合成员总数,Am(t)是未来不同时段下各集合成员预估的未来变化.当SNR大于1时,认为未来集合预估的量值不确定性较小,未来集合预估结果较为可信,定义为可通过SNR的检验;SNR越大表明可信度越高(李博和周天军, 2010).

2 模拟结果评估

整个东亚陆地区域的模拟效果显示,多数模式能够较好模拟6个变量的多年平均值,S评分值大都在1.0以上;其中Mod9和Mod13相对较差,对各个变量的S评分值多在0.6~1.1(图2g).

不同变量模拟效果的对比显示,R20和CDD在6个变量中相对模拟较差,且误差主要分布在WC、MG和SC三个区域.各模式模拟R20的误差在NE、NC和KJ普遍都较小;各模式模拟CDD的误差在KJ普遍较小,在NE的模拟误差与冬季降水PRdjf误差有一定相关性(Gao et al., 2017),而在NC的模拟误差与夏季降水PRjja误差有一定相关性.

从模拟效果的区域差异来看,WC、MG和SC的总体模拟效果要低于其他区域(图2a,2b,2e).其中,WC和MG的R20和PRdjf模拟较差,两个区域的多年平均R20和PRdjf数值较小,除中国西南地区外多数分别不超过5天和25 mm;并且由于观测站点较少,格点化的观测数据存在较大的不确定性(吴佳等, 2011).PRdjf在SC区域也模拟较差,特别是基于RegCM4系列模式(Mod1-Mod5和Mod14)的模拟,冬季降水在中国南方的高值中心无法较好模拟,反而形成带状的雨带分布(Gao et al., 2017; Shi et al., 2018);Mod8和Mod13也表现出类似的误差分布(图略),说明冬季降水在SC的模拟误差不仅与RCM有关,也与GCM强迫有关.PRjja、PRann和R20在SC普遍模拟较差;提供强迫场的GCM对季风环流,特别是夏季风环流的模拟误差(姜大膀和田芝平, 2013)以及RCM物理过程参数化方案(Gao et al., 2016; Niu et al., 2020)都对这一模拟误差有贡献,这也是目前GCM和RCM普遍存在的问题(Jiang et al., 2016; Niu et al., 2018).

从模拟效果的模式间差异来看,Mod13的模拟误差相对较大,Mod15的模拟误差相对较小,其他模式间没有明显差异.集合平均的模拟效果好于多数模式,这与之前的研究工作相一致(如,Zhou et al.,2014; Li et al., 2016; Park et al., 2016).较高分辨率(25 km;Mod1-Mod8)的模拟结果没有明显优于低分辨率(50 km;Mod9-Mod15)的,仅在KJ区域和整个东亚区域,25 km分辨率模拟结果的S评分总体高于50 km的模拟结果,一定程度上反映了在较小的空间尺度上提高模拟分辨率的优势;但由于不是基于同一模式的不同分辨率间的比较,无法准确评估模式水平分辨率的影响(Shi et al., 2018).

图2 不同模式集合成员对平均降水和极端降水指数多年平均值(1986—2005年)在各个区域模拟的泰勒评分Fig.2 The Taylor skills of the RCMs in simulating the spatial patterns of the mean state of precipitation and extreme precipitation indices over different regions during 1986—2005

图3 东亚陆地区域和各分区的区域平均的PRdjf(蓝色)和PRjja(红色)相对于基准期的未来变化序列及对应的信噪比SNR(时间序列进行了9 a 滑动平均;实线为集合平均值,填色为多模式集合范围,圆点表示未能超过80%的同号率;图中标注的两行文字分别是21世纪未来全部时段、中期和末期内通过同号率检验的比例及多年平均的SNR)Fig.3 Changes of the regionally averaged PRdjf (blue) and PRjja (red) relative to the reference period and the corresponding SNR (The values are smoothed by a 9-year running mean. The lines indicate the ensemble mean. Shading indicate the uncertainties among ensemble members. Solid dots cannot pass the agreement criteria. The strings in each panels indicate the percentage of time points in which changes can pass the agreement criteria and the mean SNR over the whole future periods, middle and end periods of the 21st century)

3 未来气候变化及不确定性

3.1 平均降水的变化

3.1.1 冬季降水量

区域平均冬季降水量未来变化的集合平均显示(图3),除SC外,东亚及各分区的冬季降水量在未来多数时段增加;SC的冬季降水量仅在未来近期有10%左右的增加,随后增幅减少,变幅在0附近波动,部分时段降水减少.冬季降水量未来变幅有明显的年代际变化特征,SC的变幅有微弱的线性减少趋势,其他分区变幅都有线性增加趋势,线性趋势都可以通过5%信度的统计检验.对于区域平均的变幅,东亚平均的线性趋势为1.1%/10 a,MG的线性增加趋势最大(6.5%/10 a),KJ的增加趋势最小(0.7%/10 a),SC的趋势为-1.5%/10 a.MG、NE和NC的变幅值相对较大,到21世纪末期,MG的增幅接近60%,NE和NC的增幅接近40%,WC和EA的增幅在10%~20%,SC和KJ的变幅较小,低于±5%.

对于预估不确定性(图3),东亚平均冬季降水变化在未来65%的时段,特别是在21世纪中期之后的多数时段,可通过同号率的检验,说明未来冬季降水增加是较为确定的;东亚平均SNR在未来到21世纪末的多数时段内在1附近波动,其中21世纪中期和末期的平均SNR分别为1.2和1.1(表3),说明预估值也是较为确定的.在WC、MG、NE和NC,未来冬季降水增加及其增幅都是较为确定的,21世纪中期和末期的大于60%的时段可通过同号率检验,平均SNR也都超过1;特别是在MG和NE两个分区,未来90%以上的时段都可以通过同号率检验,平均SNR在21世纪中期之后接近或者超过2.而在SC和KJ,无论是SNR还是同号率都反映出,这两个分区未来冬季降水变化的正负方向和变幅值都存在很大的不确定性,可通过同号率检验的时段不足10%,SNR平均值甚至低于0.5.

表3 东亚陆地区域平均的各变量未来变化在不同时段内通过同号率检验的比例(P)及多年平均的SNR

图4a和4c为21世纪末期冬季降水量变幅和SNR的空间分布.在东亚大陆约30°N以北的区域以及日本岛35°N以北的区域,冬季降水普遍增加,且大陆的增幅多超过40%,日本岛的增幅多超过20%,最大增幅在新疆塔里木盆地附近,可超过200%;且这些区域的同号率和SNR都较高.在SC的多数区域,冬季降水增加,但增幅多小于10%,且不确定性较大.在WC区域的南端,即中国的西南地区,冬季降水减少,减幅多在10%以内,部分地区的模式间一致性较好,但是SNR未超过1.

3.1.2 夏季降水量

无论是东亚全部陆地区域平均,还是各分区的平均,夏季降水量都在未来的绝大多数时段增加;但在除KJ外的各分区,增幅都较小(图3).夏季降水量未来增幅有明显的年代际变化特征,同时也有微弱的线性增加趋势,线性趋势都可以通过5%信度的统计检验.对于区域平均的变幅,东亚平均的线性趋势为0.6%/10 a,KJ的线性增加趋势最大(1.5%/10 a),WC的增加趋势最小(0.2%/10 a).到21世纪末,东亚平均及多数分区的夏季降水量的增幅都不超过10%;仅有KJ夏季降水量的增幅接近15%.

对于预估不确定性(图3),从SNR来看,除KJ外,各分区和整个东亚平均的夏季降水量未来增加值的不确定性普遍较大;仅在KJ区域,夏季降水量未来预估值的SNR在部分时段可大于1,其中21世纪中期和末期的平均SNR分别为1.1和1.2.从同号率来看,东亚陆地区域平均的夏季降水增加在多数时段,特别是2060 s之前,都是较为确定的;各集合成员同号率大于80%的时段占59%(表3).除KJ外,各分区夏季降水量增加的同号率在多数时段低于80%,不确定性较高.

图4 21世纪末期PRdjf 和 PRjja 相对于基准期的变化(a—b,%)及信噪比(c—d;图a和图b中阴影表示集合成员中超过80%的集合成员预估未来变化符号一致且与集合平均的变化符号相同)Fig.4 Spatial patterns for the changes relative to the reference period (a—b) and the corresponding SNR (c—d) in PRdjf and PRjja over the end of 21st century (Hatched areas in Figs. a—b indicate that 80% or more of ensemble members agree on the sign of change.)

图4b和4d为21世纪末期夏季降水量变幅和SNR的空间分布.仅在WC北部区域以及NE和KJ的多数区域存在大范围的夏季降水增加,且WC和KJ增幅相对较大,WC北部和KJ的增幅大都超过10%;同号率和SNR都显示,夏季降水预估变化在WC北部和KJ较为确定.其余地区正负变化相间分布,且变幅较小,不确定性高.

3.1.3 年降水量

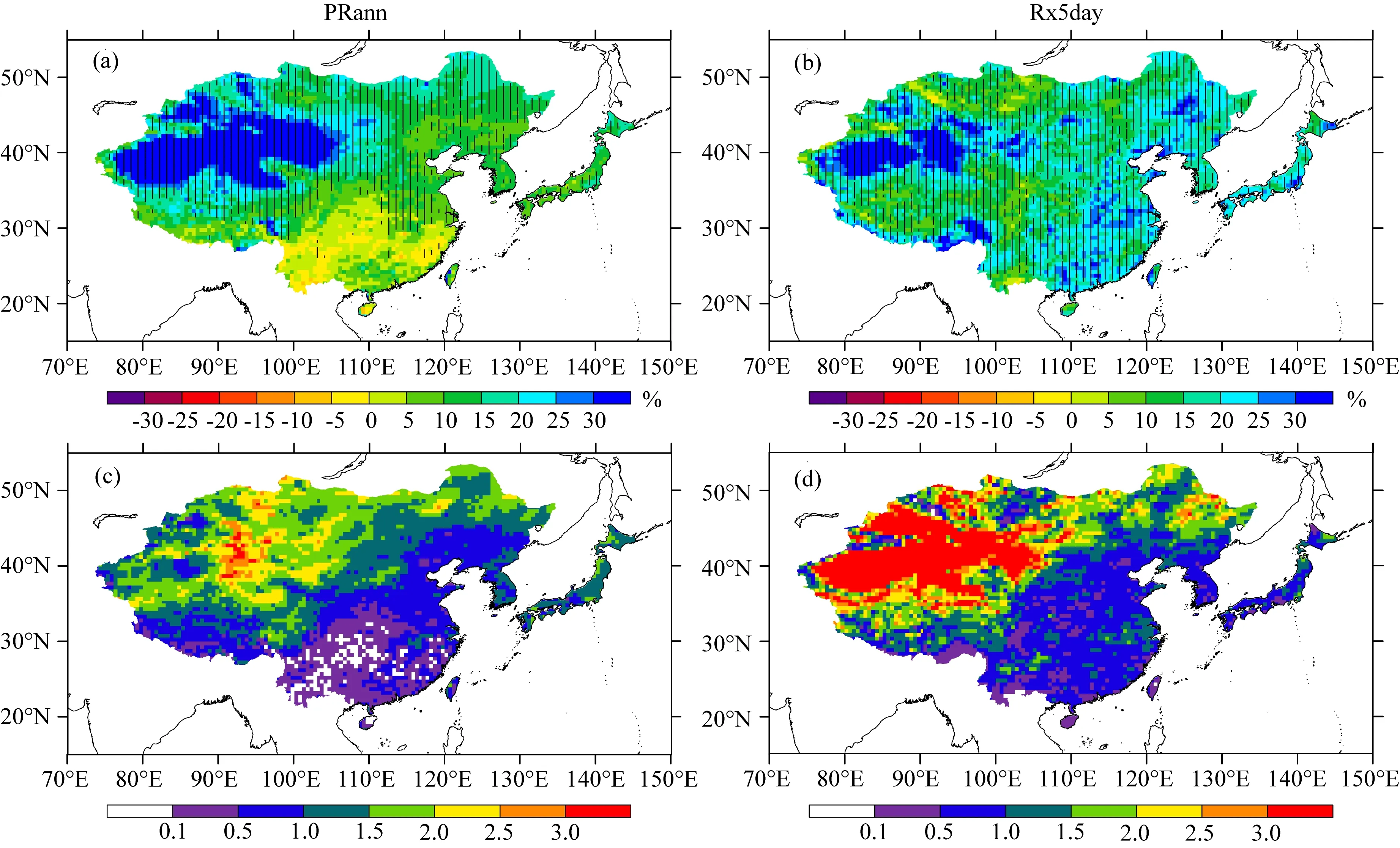

在东亚多数的陆地区域,夏季降水量在全年占主导,因此年降水量的未来变化特征与夏季降水量的类似.无论是东亚全部陆地区域平均,还是各分区的平均,年降水量都在未来的绝大多数时段增加(图5).在SC和KJ两个分区,年降水量的增幅在多数时段都未超过夏季降水量的增幅;而在其余分区,年降水量的增幅相对较大.年降水量未来增幅都有明显的年代际变化特征,SC的变幅有微弱的线性减少趋势,其他分区变幅都有线性增加趋势,线性趋势都可以通过5%信度的统计检验.对于区域平均的变幅,东亚平均的线性趋势为0.7%/10 a,MG的线性增加趋势最大(1.5%/10 a),KJ的增加趋势最小(0.6%/10 a),SC的趋势为-0.2%/10 a.到21世纪末,东亚平均及各分区的年降水量的增幅大都不超过10%.

对于预估不确定性(图5),从SNR来看,除KJ外,各分区和整个东亚平均的年降水量未来增加值的不确定性多低于夏季降水量.东亚所有陆地平均的SNR在多数时段大于1;但各分区的SNR值仍普遍小于1,仅在WC和MG的多数时段以及NE的21世纪末期,SNR可以超过1.从同号率来看,东亚陆地区域平均的年降水增加在多数时段,特别是2060 s之前,都是较为确定的,但21世纪末期多数时段的变化无法通过同号率检验;总的来看,通过同号率检验的时段占到77%(表3).对于各分区平均,年降水量在NE的21世纪中期之前时段、NC的21世纪中期、SC的多数时段以及KJ的21世纪末期,其未来变化无法通过同号率检验,其他分区和时段的未来年降水量增加都较为确定.

图6a和6c为21世纪末期年降水量变幅和SNR的空间分布.在除SC以外的多数区域,年降水量都将增加.在MG大部分区域以及WC和NE的北部区域,增幅相对较大,多超过15%,最大增幅可超过40%,且同号率和SNR都可通过检验.在NC和KJ,增幅大都在5%~15%,部分区域的年降水增加及其增幅的不确定性较小.而在SC分区,多数地区变幅较小,且部分地区年降水减少,变幅多在±10%以内;同号率和SNR都较小,表现出较大的不确定性.

3.2 极端降水的变化

3.2.1 强降水量Rx5day

东亚及各分区的Rx5day在未来各时段增加,且增幅的线性增加趋势明显,都可通过5%信度的统计检验(图5).对于区域平均的变幅,东亚平均的线性趋势为2.2%/10 a,各分区增幅线性增加趋势差异不大,在2.0%/10 a~2.4%/10 a之间.各分区的增幅大小差异也不大,到21世纪末期,增幅大都在20%左右.在各个分区的多数时段,Rx5day的相对变化幅度都高于PRann和PRjja,说明在未来降水普遍增加的背景下,极端值变化幅度更大.

各分区的SNR在未来近期都较小,其中MG的SNR小于1,且这一时段的同号率在MG也较低,表现出较大的不确定性.对于其他分区及整个东亚平均,无论是SNR还是同号率都反映出,未来Rx5day增加及其增幅都是较为确定的,SNR均值大都超过1.5,在90%以上的时段集合同号率大于80%(表3和图5).

图6b和6d为21世纪末期Rx5day变幅和SNR的空间分布.在东亚几乎所有的陆地区域,Rx5day都在增加,增幅大都在10%~25%,分布较为均匀,增幅最大值位于塔里木盆地和青藏高原东南缘附近,可超过40%.多数区域的模式间同号率可通过检验,但仅在MG大部分区域以及WC和NE的北部区域,SNR大于1,与年降水量未来变化SNR值的总体分布类似(图6c).可以看出,相比较大范围的区域平均值(图5),各网格点上的未来变化值表现出更大的不确定性.

3.2.2 强降水日数R20

东亚及各分区的R20在未来各时段增加,且增幅的线性增加趋势明显,都可通过5%信度的统计检验(图7).对于区域平均的变幅,东亚平均的线性趋势为0.1 d/10 a,各分区增幅线性增加趋势都不大,最大趋势不超过0.2 d/10 a.各分区的增幅都较小,到21世纪末期,增幅大都不超过2天.

图5 同图3,但为PRann(红色)和Rx5day(蓝色) Fig.5 Same as Fig.3, but for PRann (red) and Rx5day (blue)

图6 同图4,但为PRann和Rx5dayFig.6 Same as Fig.4, but for PRann and Rx5day

图7 同图3,但为R20(蓝色)和CDD(红色)Fig.7 Same as Fig.3, but for R20 (blue) and CDD (red)

图8 同图4,但为R20和CDDFig.8 Same as Fig.4, but for R20 and CDD

图9 东亚陆地区域和各分区的平均和极端降水未来变化在21世纪中期和末期两个时段的空间相似度(圆点表示基于各集合成员计算,盒须图表示25th和75th分位数及中位数,星号表示基于集合平均计算)Fig.9 Spatial similarities of changes over middle and end of the 21st century for mean and extreme precipitation (The dots represent the calculation results based on each ensemble members. The box and whisker plots show the value of 25th, 75th and median. The asterisks represent the calculation results based on the ensemble mean)

图10 东亚及不同分区区域平均的平均和极端降水的21世纪未来变化线性趋势及中期和末期的平均变化值(左下角表格表示东亚陆地平均,其余表格对应各个分区;*表示通过同号率的检验,#表示通过SNR的检验)Fig.10 Schematic diagram showing the changes in mean and extreme precipitation over East Asia and six subregions (The lower left table shows values over the whole land area of East Asia, and others show values over the six subregions. The asterisk indicates that changes can pass the criteria set for agreement, and the hash indicates that changes can pass the criteria set for SNR)

相比Rx5day,各分区和整个东亚平均R20变化的SNR都较小.对于东亚所有陆地平均,未来全时段、21世纪中期和21世纪末期的平均SNR分别是1.5、1.6和1.4(表3),说明R20东亚平均的未来增幅是较为确定的.但对于各分区,仅在WC、MG和NE的多数时段,SNR的值可超过1;在NC,21世纪末期的SNR可超过1;在SC和KJ,SNR在全部时段都小于1或者在1附近.从同号率来看,SC和KJ的多数时段,R20未来增加的不确定性较大;其余分区在多数时段内的同号率都可通过检验.因此,无论是SNR还是同号率都反映出,对于WC、MG和NE以及东亚整个区域平均,R20未来增加及其增幅在多数时段都是较为确定的;在NC,21世纪末期的变化较为确定;而在SC和KJ,多数时段的不确定性都较大(图7).

图8a和8c为21世纪末期R20变幅和SNR的空间分布.除去中国东南沿海,在东亚几乎所有的陆地区域,R20都在增加,但增幅较小,大都在2天以内;青藏高原东南缘和日本岛的增幅较大,青藏高原处的最大增幅可超过5天.约30°N以北的多数区域,模式间增减不确定性较小;但仅在青藏高原东侧、内蒙古中部、蒙古东侧一直到东北北部的部分区域,SNR数值可超过1.相比Rx5day,R20的未来增幅表现出较大的不确定性.

3.2.3 干旱日数CDD

相比强降水的两个指数,CDD未来变化有较大的空间差异,总体表现为南增北减(图7).东亚平均、WC、MG和NE的CDD在未来各时段减少,且减幅随时间增加;NC的未来变化不大;SC和KJ的CDD在未来多数时段增加,且增幅随时间增加.对于区域平均的变幅,东亚平均的线性趋势接近0,MG的线性减少趋势最大(-0.7 d/10 a),SC的增加趋势最大(0.6 d/10 a).到21世纪末,MG的CDD将减少接近8 d,SC将增加接近6 d;其余各分区和东亚平均的变幅都较小,不超过3 d.

CDD未来变化的SNR,仅在MG的多数时段可超过1,说明其余各分区CDD未来变幅的量值有较大的不确定性.从同号率来看,仅在CDD减少的三个分区,其多数时段的同号率可以超过80%.因此,无论是SNR还是同号率都反映出,在MG的多数时段,CDD未来减少及其减幅都是较为确定的;在NE和SC的末期以及WC的中期时段,CDD变化也是较为确定(表3和图7).

图8b和8d为21世纪末期CDD变幅的空间分布.CDD变化表现出“南增北减”的空间分布,变幅多在±8天以内;最大减幅位于内蒙古西部、新疆南部、青海北部和蒙古、中国东北的部分地区,最大增幅位于四川东部.除中国西藏大部、东北东部和日本北部外,无论南北,在变幅较大的区域,模式间增减不确定性较小;但仅在变幅较大(超过8天)的附近区域,SNR可超过1,说明这些区域的CDD未来正负变化及其变幅都是较为确定的.

4 讨论和结论

4.1 讨论

以往研究发现,全球气候模式模拟的未来气候变化,特别是气温变化的空间分布,在气候变化过程中比较稳定(Tebaldi and Arblaster, 2014).可以用全球平均气温对某个时段/某个排放情景下变幅的空间分布进行标准化,进而用全球平均气温随时间/排放情景的变化,推算其他时段/排放情景下的气候变化空间分布.这种方法被称为Pattern scaling,在IPCC AR5报告中曾有详细的介绍(IPCC, 2013).

对于区域气候模式模拟的未来气候变化的空间分布,很多研究也报道过,变幅的空间分布在不同时段/排放情景间有着一定程度的相似性(如, Hui et al., 2018; Li et al., 2018).本文对所关注的6个降水相关量,定量分析了21世纪中期和末期两个时段的变幅之间的空间相似度(图9).仅看单个模式模拟结果,对于3个极端指数,无论是在东亚整体,还是在各个分区,各个模式的模拟结果大都表现出较高的空间相似度,SCOR多大于0.5.对于季节和年降水量,冬季和年降水量得到的空间相关系数相对较高;从25th百分位来看,对于东亚整体空间分布,SCOR在冬季最高、年平均次之,而对于各个分区,SCOR在年均值最高、冬季次之;反映出未来气候变化中自然变率的影响可能在夏季较大.还可以看出,相对于极端指数,平均降水得到空间相关系数有较大的模式间差异,说明极端气候的未来变化可能受到温室气体等外强迫的影响更大.多模式集合平均可以一定程度上削弱自然变率的影响,基于集合平均值得到的SCOR普遍高于模式间的最高值或者75th分位数.不同区域之间没有明显的差异,从集合平均结果以及集合中位数来看,WC区域内的相关系数比其他分区略低,反映出未来气候变化中自然变率可能在中国西部的影响较大.

总体来说,在RCP8.5情景下,东亚陆地区域平均降水和极端降水未来变幅的空间分布随外强迫变化有较高的稳定性.在东亚区域尺度上,不同排放情景下变幅的空间相似度如何,变幅随时间/情景的变化与外强迫变化的关系是否是线性的,还有待研究.

4.2 结论

利用CORDEX-EA计划的15个区域气候模式的模拟结果,以6个变量代表平均和极端降水,对东亚陆地各个区域未来降水的时空变化进行集合预估,并分析未来变化的不确定性,得出的主要结论如下:

(1)区域气候模式基本上能够再现多年平均的东亚陆地区域及各分区的平均和极端降水分布,但Mod9和Mod13相对较差.各个模式的模拟误差主要集中在WC、MG和SC三个区域,WC和MG区域的R20和CDD、以及SC区域的PRjja、PRann和R20普遍模拟较差.25km和50km分辨率的模拟结果对比显示,仅在KJ区域和整个东亚区域,水平分辨率对模拟能力有一定影响;但受模式依赖性的影响,这一结论不一定有普遍性.

(2)RCP8.5情景下,未来到21世纪末期,ensR集合预估的平均和极端强降水在东亚各区域多表现为增加,干旱日数表现为南增北减,且变幅多随时间增大.平均降水PRdjf、PRjja和PRann的增幅大值分别位于WC、KJ和WC,极端强降水Rx5day和R20变化的空间分布较为均匀,CDD的增幅和减幅大值分别位于SC和MG.模式间预估同号率(标准差),没有明显的随时间增加(减少),但受变幅随时间增大的影响,部分变量区域平均值对应的SNR有显著增加的趋势.

(3)图10总结了各区域平均的未来变化及不确定性,具体如下.需注意,具体到各网格点上的未来变化,还有一定的空间差异,且不确定性更高.对于东亚陆地区域平均,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别增加12.5%、4.8%和6.6%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加18.1%、0.9 d和减少1.5 d.其中PRdjf、Rx5day和R20的变化确定性较高.

中国西部WC区域,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别增加14.0%、3.1%和6.9%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加16.8%、1.0 d和减少2.4 d.其中PRdjf、Rx5day和R20的变化确定性较高,PRann和CDD可通过同号率检验,但SNR较低.

蒙古MG区域,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别增加48.7%、3.0%和12.1%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加14.8%、0.4 d和减少6.6 d.除PRjja外,其余变量变化的确定性都较高.

中国东北NE区域,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别增加31.7%、6.2%和9.7%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加18.4%、1.2 d和减少3.1 d.除PRjja外,其余变量变化的确定性都较高.

中国华北及西北地区东部NC区域,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别增加27.1%、3.2%和7.8%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加18.2%、1.1 d和0.5 d.其中PRdjf、Rx5day和R20的变化确定性较高,PRann可通过同号率检验,但SNR较低.

中国江南及华南SC区域,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别减少1.5%和增加5.4%、1.3%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加19.5%、0.7 d和5.3 d.仅有Rx5day和CDD的未来变化确定性较高.

朝鲜半岛和日本KJ区域,到21世纪末期,平均降水PRdjf、PRjja和PRann分别增加4.3%、12.4%和5.5%,极端降水Rx5day、R20和CDD分别增加19.3%、1.4 d和1.8 d.其中PRjja和Rx5day的变化确定性较高,CDD可通过同号率检验,但SNR较低.

本文ensR的预估结果与以往GCM和RCM预估结果对比显示,PRdjf、Rx5day、R20和CDD的预估结论较为一致,而PRjja和PRann的差异较大,这与本文对预估不确定性的分析结果相同.具体来说,ensR预估与以往GCM和RCM预估结果一致显示,PRdjf在中国南方部分地区及日本南部减少而其余区域增加(IPCC, 2013; Wu et al., 2015; Zou and Zhou, 2017; Shi et al., 2018).ensR预估PRjja在WC北部和KJ有较大幅度的降水增加,而在其余区域降水增幅较小且部分地区降水减少,但CMIP5全球模式预估未来东亚多数陆地区域PRjja都在增加;PRann未来变化也有类似的差异(IPCC, 2013; Zhou et al., 2014).将ensR的PRjja和PRann预估结果与其他单个RCM或者RCM集合结果对比,既有较为一致的(Zou and Zhou, 2016; Hui et al., 2018; Shi et al., 2018; Kim et al., 2021),也有不一致的(Li et al., 2016; Zou and Zhou, 2016);充分说明PRjja和PRann预估的模式间差异较大(图4、图6和IPCC(2013)的图AI.SM8.5.113、图AI.SM8.5.115).对于3个极端降水指数的未来变化,ensR预估结果与CMIP5全球模式(Zhou et al., 2014)和其他RCM(Zou and Zhou, 2016; Hui et al., 2018; Niu et al, 2018; Shi et al., 2018)都有较好的一致性,特别是CDD未来变化的南北差异分布.需要注意,各预估结果都存在一定的不确定性,且预估的变化幅度和具体空间范围不完全一致.

CORDEX进一步加强与CMIP6的协作,目前是CMIP6的23个科学子计划之一.CORDEX区域评估的协调输出(CORDEX-CORE; http:∥www.cordex.org/experiment-guidelines/cordex-core/; Gutowski et al., 2016),正在推进全球各区域10~20 km分辨率的高分辨率模拟,包括至少两组情景(RCP8.5和RCP2.6)、3个全球模式(覆盖高、中、低不同的气候敏感度)用以驱动区域模式.本文用到的25 km分辨率的模拟输出,都将贡献到CORDEX-CORE.覆盖全球主要陆地区域的、多GCM-多RCM的“完整矩阵”输出,将有助于在全球尺度上进行降尺度增值分析/分辨率的影响、极端气候及风险未来变化预估、不确定性来源分析、未来变化的成因分析等.

致谢感谢文中表1所示的各区域模式组提供模拟试验数据.