互联网时代下基于人的行为角度的城市公共空间设计

2021-06-02袁松亭

袁松亭

信息技术发展从20世纪跨入21世纪,互联网与移动通信等新兴媒介不仅显著提高了人们信息获取及沟通的能力,与此同时,也对城市的经济、社会乃至空间结构产生着深刻的影响。早在1964年,媒介理论学家马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)就曾预言:“互联‘地球村’的到来,将使得人的行为与活动超越城市物理空间的界限,更多地在虚拟世界中发生。”[1]如今,对于在物理空间中发生的社交行为而言,飞速流动的信息流正在重构人与人、人与环境之间的关系,社交行为的实质内容、时空状态,以及人们的行为模式和思维方式都已发生重大改变;而手机等移动终端的引入与广泛应用,更使得虚拟与现实的边界越来越模糊,有学者亦就此现象提出了“混合空间”的概念[2]。对于在城市的公共空间中产生的活动而言,丹麦城市规划学者、建筑师扬·盖尔(Jan Gehl)曾将其划分为必要性活动、自发性活动和社会性活动三大类别[3]。当下,它们所依附的产生条件不再仅限于物理空间,商业、休闲、交流等活动在互联网驱动、去中介化的新型商业模式(如共享经济)的影响下,正在线上线下空间当中同时进行,使这2种空间交织混合,城市公共空间的基本职能在此背景下产生了一系列深层次的变迁[4]。

针对此现象,本研究以中国知网、Google学术(涵盖JSTOR等文献数据库)搜索的结果作为基础,以“互联网”(Internet)、“公共空间”(public space)、“数字时代”(digital age)等作为检索词,收集截至2020年7月的相关研究文献,发现相较于信息技术的快速发展,城市规划的学界与业界对互联网时代背景下有关城市公共空间的学术研究相对滞后,精确匹配关键词的文献数量很少。根据关键词所搜索到的文章中:王宇光、杨豪中[4]就互联网空间与物理公共空间是否会相互替代进行研究,并就此区分了“可替代”与“不可替代”的公共活动领域;周榕[5]讨论了互联网空间的逻辑对物理公共空间的借鉴意义。笔者认为互联网空间与物理公共空间并非2个独立的领域,人在物理公共空间中的活动同时受到互联网空间中活动的影响,2个领域相互交织形成“混合公共空间”(hybrid public space),兼具物理与虚拟属性,因此,需针对该“混合公共空间”形成更为整体的理论概括。

本研究旨在就互联网空间与物理空间交织而成的“混合公共空间”,从人的行为角度出发对该领域的研究进行增补,对于传统和互联网时代中人在公共空间中的社交和空间使用行为进行比较研究,挖掘互联网时代背景下技术对人的行为模式的影响,进而对物理公共空间的可能变革方向做出论述;并通过提取、分析通道和节点2个基本空间单元,提出新时代下城市公共空间设计的逻辑与干预方向,即积极对待人在互联网时代下的行为变化,促进虚拟与现实空间的相互交织与渗透。

1 传统城市公共空间的特点及人的行为回顾

社会学家齐美尔(Georg Simmel)指出,人与人之间的关系和空间与空间之间的关系相互依存[6]。公共空间的形成由人的社交需求所主导,社交的形式决定了空间的表征。不同时期城市公共空间的形态,是当时社会交往范围、交往形式和交往内容的产物。为了更好地理解传统城市公共空间物理形态背后的本质,笔者将具体分析传统社会中人的社会交往行为之关键特点,并将其归纳为3个方面。

1)聚集性是指人们倾向于通过聚集来达到交流目的之特性。早期城镇的起源和发展离不开其对于人的吸引和聚集[7]。古希腊时期(公元前800—公元前146年)人们在集市广场(agora)聚集,从而催生了早期的民主制度。进入现代后,这种聚集性在公共空间中则更多地表现为发生于特定场所或针对特定事件的群体行为[8]。

2)趋避性是指人们通过人体感知的本能来趋利避害的特性。人们的行为往往受限于已经“被提前编码”的本能,让人能感知到在一个空间是否自在,又或是对某地某物是否需要防范[9]。人们总会躲避或尽快离开对生理、心理不利的环境,选择一些更有安全感或更为舒适的环境空间。

3)体验性是指人们通过身体感知来获取日常空间环境中有关信息的特性。身体感知是空间认知的基础,它既是获取信息的媒介,又是认知过程中最直接的参照物[10]。传统空间中,人通过亲临现场,得以对身处的空间与环境进行认识、形成印象。

这些传统空间中人的行为特征,进一步作用于城市的公共空间,使后者呈现出相应的空间表征。聚集性使广场成了传统城市公共生活的主要场所,这种核心型的公共空间主要呈现出中心围合的形态,有着清晰的边界,表现出明显的强调性,从而对人群活动进行限制和影响,适应人们倾向于通过聚集及活动获得信息的行为特点。中世纪(476—1492年)与文艺复兴(14—17世纪)时的广场(piazza)如威尼斯圣马可广场和锡耶纳坎波广场(图1)等,都是此种公共空间的经典案例。趋避性造就了传统城市中单一功能的场所,对其所能承载的功能与活动的范围进行界定,使其具有排他性与限定性,如城市中供儿童活动的特定场所,或者传统公园中指定的供人休憩的休息带。在传统的城市公共空间中,人们行为中的体验性更多强调个人身体的直接参与和感官的亲身体验,从而对空间蕴含的意义进行感知,如梵蒂冈圣彼得广场和华盛顿国家广场(图2)等大尺度、对称的设计对人的感官形成冲击,从而给在场者留下深刻的印象,为彰显权力和宗教力量提供了空间载体。

1 意大利锡耶纳坎波广场Siena Piazza del Campo, Italy

2 华盛顿国家广场Washington National Mall, U.S.

综上所述,无论是古希腊作为市民活动与议事场所的集市广场,中世纪具备宗教、市政和商业功能的广场,20世纪为市民提供日常休闲运动空间的开放公园与城市广场,抑或是互联网时代由信息交流技术所支持的“混合公共空间”,都可以佐证人们不断演变的社交需求与形式对于公共空间设计所产生的直接影响。

2 互联网对城市公共空间中人行为的影响

随着互联网、移动终端设备使用的逐渐普及,人们将部分生活及社交转移至虚拟空间,这影响着人们在公共空间中的行为,而行为的改变则进一步作用于物理公共空间。与此同时,过去曾极具价值的传统公共空间正逐步退出日常社会生活的舞台,其标志性、象征性的含义得到进一步强化,演变为观光性与事件性的活动空间。正如建筑师及城市理论学家卡米·西特(Camillo Sitte)在《城市建设的艺术》(德语:Der Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen)中感慨道,工业革命带来的一系列技术正在改变人们的生活方式,一些传统空间则成了记忆或者另做他用[11]。当 代 建 筑 师 雷 姆·库 哈 斯(Rem Koolhaas)则更为激进地预言:“能够设计城市的观念是建立在没有经过考察的哲学假设上,现代交通和通信,尤其是互联网,已经使传统城市空间成为过去。”[12]

当然,还存在其他因素影响着物理公共空间的形塑,例如快捷交通的普及,但在未来相当长的时间内,互联网的影响却是无可否认的事实。互联网对人行为的改变,让当今城市公共空间设计面临着与人们实际行为习惯与需求偏离的挑战。

美国传播学家约书亚·梅洛维茨(Joshua Meyrowitz)在其1985年的著作《消失的地域—电子媒介对社会行为的影响》(No Sense of Place: The Impact of Electronic Media on Social Behavior)中提出了媒介与行为之间关系的架构,即“新媒介—新场景—新行为”,他认为,场景行为的逻辑与信息流的模式关系密切,媒介通过重构人们收发社会信息的方式,重塑了社会与物质空间[13]。虽然梅洛维茨在书中所指的电子媒介是电视,但同样的原理也适用于互联网与移动终端,即新的媒介终将催生新的行为模式。就生活方式而言,各种便捷的线上服务及新兴商业模式使以往必要的出行大幅减少,相应地,强调体验而非满足单一需求的出行模式,正在成为主导。就社交方式而言,人们的交往不再受限于血缘及地域上的关联,不再必须以实体空间为载体,新人际关系的产生也不再依赖物理公共空间中邂逅、搭讪等偶发事件,社交软件为日常情感与社会关系的联结搭建了平台,提供了便捷的工具。在此背景下,相对于传统的物理公共空间,互联网时代下人的行为方式正发生着改变,其主要特点突出表现在3个方面:直接性、离散性与孤立性。

2.1 直接性

直接性主要表现在交通移动与信息交换的层面上。交通移动的直接性,是指个体在物理空间进行位移时明显的点对点倾向。借助导航系统,互联移动终端在技术层面上辅助人们移动出行,让互联网、用户、物理空间三者之间形成精准实时的关联,空间成为信息流中一系列准确的坐标和场所信息,使得高效地完成目的性位移成为可能[2]。这种点对点的信息获取成了当代最常见的空间移动方式,参与者通过搜索引擎预知并判断信息,偶发事件出现的概率也随之降低甚至消失,依赖于传统交通空间的社交与消费行为也随之减少。

2.2 离散性

离散性是指群体行为具有高度的离散特征,个人决策以及行动不受制于物理环境及其他社会成员,呈现出个人化、多样化、不可预测等特征。社会学家曼纽尔·卡斯特(Manuel Castells)在《互联网对社会的影响》(“How the Internet is Changing Our Lives”)一文中指出,伴随着互联网的发展以及社会整体“个人化的过程”(the process of individuation),基于个人为单位组成的网络及社群等社交结构,不受物理公共空间的限制,结合了线上与线下互动,将拥有共同爱好、话题的群体聚集于某个虚拟或实体空间当中[14]。因此,同一个物理公共空间的范围内,可容纳多种群体、多种活动,人们之间的行为是多样、复杂而无规则的,犹如布朗运动一般,即可以认为互联网重新定义了个体与群体的概念及行为模式。

2.3 孤立性

孤立性不仅描述了互联网社会中交流不再需要面对面(face to face)这一现象,相应地也强调了其所导致的个体与个体、个体与群体以及个体与其所处环境之间的隔离。人们的交流更趋向于在虚拟世界中以直接、快速、单一的方式完成,这样的行为转变也带来了一系列心理健康问题。研究发现,一些实验参与者在上网交友后反而会感到社会孤立(social isolation)和社会焦虑(social anxiety),过多使用互联网甚至会导致孤独和抑郁等问题的恶化[15]。

总体而言,互联网技术深刻影响着人类行动的范围和方式,从而对物理公共空间含义进行了重构,人们不再需要通过聚集达到交流的目的,相应地,也不再要求物理公共空间是围合的核心型空间;随着人们在线上进行各种活动,对于物理公共空间单一功能的要求亦不再存在。事实上,人们同虚拟与物理空间均有着紧密的联系与频繁的互动,亦因此对物理公共空间提出更高的要求。传统公共空间拥有清晰的功能边界,仅服务于聚集、趋避或体验的需求;而在互联网时代下的“混合公共空间”更强调易改变、灵活度高、流动性强等特点[16],需要满足个体直接性、离散性和孤立性的行为需求。如何处理实体空间设计所面临的这一新的挑战,值得每一位空间设计领域的相关学者与从业人员关注和思考。

3 互联网时代下城市公共空间之干预方向

本文的上半部分,从人的行为特性出发,提炼出传统社会与互联网时代下不同的空间组织逻辑,并指出行为与空间相互交织影响的复杂性。互联网虚拟空间看似渐成主流,而物理公共空间的功能亦有所萎缩,但就目前的城市发展进程而言,两者均扮演着不容忽视的角色:前者使人们的活动行为方式摆脱了时间与空间的束缚,其地理范围得以延伸;后者为人们的活动提供了现实的“身临其境”之感,让人与自然、环境相互联结。在信息设备和无线网络的普及之下,虚拟与现实之间更趋于融合,网络空间的存在亦不能脱离现实,双方之边界越发模糊[4]。鉴于此,空间设计若能对此趋势作出适时、适当的应对,积极地看待人的行为及其对公共空间要求的改变,将有助于实现两者各自的作用与价值,促进虚实空间的相互交织与渗透,打造更为灵活、多元与空间层次丰富的公共空间。下文将立足于构成物理和虚拟空间的2个基本单元——通道与节点,探究互联网时代下对于物理公共空间设计的干预方向。

3.1 通道与节点:构成空间的基本单元

就物理公共空间的构成而言,“点—线”可被视为经过抽象归纳后空间的基本要素。城市规划学家凯文·林奇(Kevin A. Lynch)在其1960年的著作《城市意象》(The Image of the City)中,总结归纳了影响人们的空间体验和形成不同尺度空间认知的基本五要素,其中“通道”与“节点”是人们移动和停留的主要空间要素[17];而笔者认为,在当代的语境下,其他三要素,即边界(edge)、区域(district)、与地标(landmark),也可看作有着不同功能和重要性的“节点”或“通道”。由于林奇是以人的认知为基础,对城市空间视觉上的可读性进行分析,其理论所归纳出的空间结构在当代城市仍然能获得一定验证。如2014年,刘浏利用Yahoo旗下的线上图片社交平台Flicker和基于Google Earth的线上地理图片社交平台Panoramio收集了波士顿地区的图像数据,并将其与相应地理坐标相关联,由此形成地图上的照片点位及空间分布,这样得来的图表仍然呈现出边界、通道和节点等要素,可见林奇在20世纪60年代所提出的空间理论,仍适用且有助于理解当代的物理公共空间构成[18]。即便是在互联网时代下,物理公共空间特征仍依附于人的认知和空间体验,而需要进一步探讨的是“通道”与“节点”在虚拟网络空间的适用性。

虚拟网络空间背后是一种全新的社会组织逻辑[5],卡斯特认为,它使得当下的社会时空成为“非时间”(timeless)的领域,具有高度压缩、无序列、随机、多元的特征。不过,虚拟网络空间中存在着与物理公共空间极为相似的抽象构成要素。互联网也由“通道”和“节点”组成,信息流(information flow)通过通道在节点之间穿梭,以此连接不同的参与者;相应地,人们对于空间的感知,也从“地理空间”(space of place)拓展至“流量空间”(space of flow)[19]。

林奇和卡斯特都曾用“通道”与“节点”这2个基本单元搭建相应理论,这样的理论均适用于对物理和虚拟空间的抽象分析。无论是在传统社会还是在互联网时代背景下,研究者们通过“通道”与“节点”的基本概念,得以理解人的行为/活动同空间组织之间的相互关系。参考两人对于“空间”概念的细化分类方式,本研究将“通道”和“节点”分别置于传统社会的物理公共空间和互联网时代背景下“混合公共空间”进行讨论,从而对相应的空间属性与人的行为需求之间的关系进行理解与分析,更新对城市公共空间属性的认知。

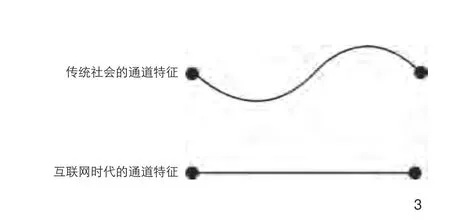

3.2 通道:城市空间逻辑的转变

通道是传统社会的物理公共空间中的重要因素,一方面它是连接两点之间的交通空间,另一方面也成为城市公共生活的一部分,是举行活动与交流(例如市集和聚会等)的空间载体,具备复合的空间功能,使得人们在移动过程中可通过个人身体和感官直接参与和体验城市空间。简·雅克布斯(Jane Jacobs)在《美国大城市的死与生》(The Death and Lifeof Great American Cities)中提及的自然生成的街道,是通道在传统社会中的典型表现[20],其特征是非限定、曲折且偶发的。然而,互联网时代下,尤其是移动终端、共享出行的日益普及,加速了交通与信息沟通,人们行为的直接性强化了点对点式的交通方式。人们倾向于在很短的时间内完成目的性的位移;而在移动过程中,对于物理公共空间里各种元素的关注与体验正在减弱,随之发生的交往行为也相应减少,通道的体验性和承载多样及偶发事件的属性正在成为过去。与此同时,其高效、快速与强目的性的特征成为主导,城市通道的特征由非限定、曲折与偶发等特征向点对点式、强目的性转变,已是大势所趋(图3)。因而,如何应对点对点式的通道演化趋势,同时保留传统通道的非限定性和偶发性,将成为互联网时代下,学者与从业人员对物理公共空间设计研究与干预的重中之重。

3 不同年代通道特征对比Comparison of path characteristics in different years

对照传统通行空间与互联网时代下人的行为特点及需求变化,可以发现更为成功的通道空间应呈现一种混合化与多元化的状态,它除了是最有效的通行空间以外,其作为社交场所的功能也应有所加强,不仅为单一的事件或活动服务,还提供多种速度、空间层次和活动的可能,从而促使个人无论是在物理空间还是虚拟空间中进行自主选择。在此需求下,对于另一个基本空间单元——节点的干预将成为互联网时代背景下,对空间进行设计干预的重要切入点之一。

3.3 节点:进行设计干预的切入点

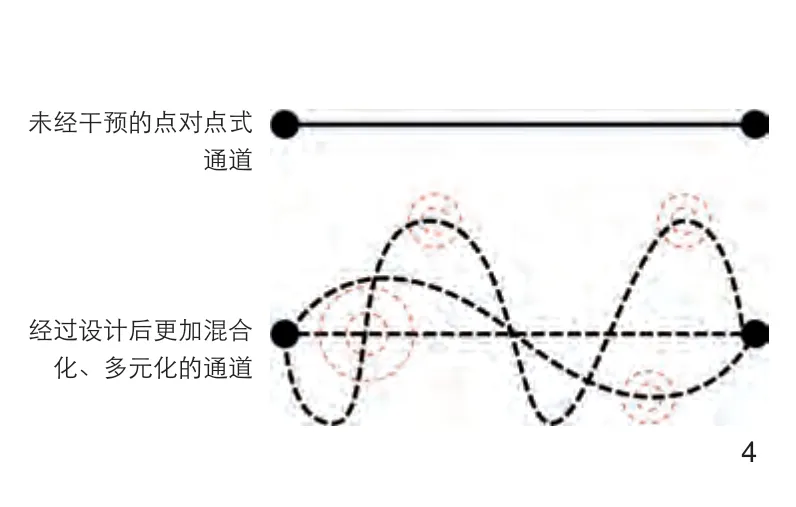

节点作为人们停留与进行目的性活动的空间,可以赋予互联网时代点对点式通道空间混合化与多元化的特征(图4)。为应对当下过度依赖虚拟网络的社交行为,在设计功能混合多元的通道时,应配合更丰富的空间层次和一些可移动或随机组合的休憩设施,主动创造慢节奏、游散性、人们愿意停留的空间,增加与陌生人邂逅、交谈的机会。通过积极的干预,从而弥补互联网时代人们行为的直接性与孤立性所造成的消极影响。

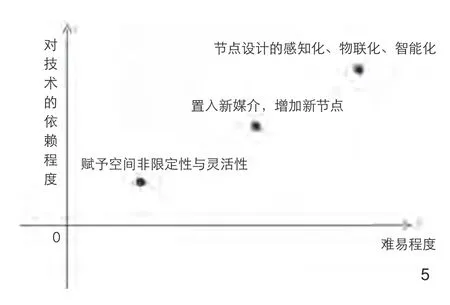

4 互联网时代未经干预及设计干预下的通道对比Comparison of paths between non-intervention and design intervention in the Internet era

节点在传统社会的物理公共空间中表现为纪念广场或功能单一的场所,它边界清晰,明确限定并强调某些特定的行为,对于其他行为表现出明显的排他性,拥有固定的空间序列从而对人的行为进行“强干预”,即整体空间设计有目的性地引导人特定的行为。而在互联网社会中,人的行为具有离散性与孤立性,并且脱离了场所的限定,变得更加碎片化,人对物理公共空间的诉求也更加难以确定。因此,为顺应人们的行为改变,对节点的设计需进行重新考虑,其方式由简至繁、对技术的依赖程度由低至高,可包括:1)赋予空间非限定性与灵活性;2)置入新媒介,增加新节点;3)节点设计的感知化、物联化、智能化(图5)。

3.3.1 赋予空间非限定性与灵活性

与当代离散的行为相适应,节点空间应该呈现出无边界、灵活度高、适应性强的特点,从而为人们碎片化的虚拟空间行为提供非限定的物理公共空间。例如瑞士诺华制药公司总部广场(图6),作为瑞士巴塞尔的主要公共场所,它不存在明确的边界、确定的核心空间以及固定的设施,整个场地的空间极其灵活,能够匹配人们多样的需求。宜人的环境使人放松,引人停留,灵活组合的设施促进陌生人之间的互动。

6 瑞士诺华制药公司总部广场Novartis Switzerland Head Square

互联网时代更强调公共空间的灵活性和适应性。早在20世纪90年代,美国著名社会学家威廉·怀特(William Whyte)建议在纽约使用独立、可移动的椅子来对场地进行简单布置[21],这种椅子可以被自由移动,以适应不同的活动需求,人们可按照自己的意愿,在阳光与阴影、群体活动与独自思考之间,自由选择使用场地的方式(图7)。而随着WiFi在城市中的广泛覆盖,户外办公和学习变得更为普遍,如何保证节点性质从公共到私密的转换,也成为设计师需要考虑的内容,通过更为灵活的设计,让空间更好地服务于多元的行为。

7 诺芬斯伯里大道广场可移动的“字母椅子”The moveable “alphabet chairs” in Finsbury Avenue Square

3.3.2 置入新媒介,增加新节点

怀特在《小城市空间的社会生活》(The Social Life of Small Urban Spaces)一书中提出了“三角效应”(Triangulation)的概念,即在公共空间中,通过“第三方”的外部刺激,吸引陌生个体的共同关注,与其产生互动,最终将人们聚集在一起[21]。传统公共空间中,人们的社交行为具有偶发性和被动性,而在互联网社会中,人们的行为趋向于直接、离散、孤立,这也更能凸显“三角效应”的作用。城市空间中的商品消费不再是必要性活动,而“空间消费”“体验消费”则成为人们出行的重要动因。因此,置入作为“第三方”的新媒介,在物理公共空间中增加新节点,使其拥有可体验、可参与、可交互的属性,可使得空间从特定社交行为的场景转为催化多样化社交行为发生的场所。例如,当代物理公共空间中的艺术装置,改变了人们原定的行为途径,扩展了体验性的活动空间,增加了人与人交往的可能性,可为物理公共空间体系提供更多的活力节点,强化人们对物理公共空间的使用,如乌梅·普兰萨(Jaume Plensa)在芝加哥公园创作的互动式视频装置和喷泉(图8),以及罗斯加德工作室(Studio Roosegaarde)的灯光艺术装置《沙丘》(Dune,图9)都是物理公共空间新媒介的典型例子。在北京市海淀区北大西门片区改造项目中,笛东与清华大学照明所合作,结合AI技术打造可互动参与式的公共空间景观照明设计,亦创造了宜人的休憩空间和充满活力的社交空间(图10)。

8 芝加哥千禧公园喷泉广场交互景观Interactive landscape of Millennium Park in Chicago, U.S.

9 《沙丘》在城市公共空间会因人体的移动而产生光的变化Urban public space installation Dune changes its light as people move by

10 AI技术支持的北京公共空间互动灯光景观设计AI-directed illumination design in the open space design in Beijing

3.3.3 节点设计的感知化、物联化、智能化

随着未来信息技术的快速发展与渐趋成熟,节点中物理公共空间与虚拟公共空间的融合将进一步增强,让公共空间成为能与使用者进行实时交互的城市智慧服务平台。借助感知化、物联化、智能化等技术干预手段,节点设计可最大限度地体现互联网虚拟空间所带来的便利、物理空间所提供的真实感,响应未来智慧城市建设的需求。

4 结论

由互联网技术发展带来的人类个体与群体行为的改变已是客观、普遍的事实。本研究旨在从人的行为角度出发,就互联网对于在城市中的物理公共空间的影响进行探讨,对相关研究进行增补,并就此提出相应的干预方向,即积极应对人在互联网时代行为及对物理公共空间需求的改变,促进虚实空间的相互交织与渗透,以期开拓该领域的思考角度。本研究主要关注于信息技术本身对人们在认知与行为模式上的深刻影响,当然,除技术因素外,物理空间本身与人的行为之间也存在着相互作用的复杂关系,可在未来做进一步探索。针对互联网时代下公共空间的其他研究方向也可包括探讨互联网技术在实际公共空间设计的应用现状,在笔者所提出的干预方向的基础上,就互联网时代下的公共空间所出现的问题提出具有实效性的解决策略。

图片来源(Sources of Figures):

图1由Stephen Banks拍摄;图2 引自设计师Laurie Olin事 务 所 官 网www.theolinstudio.com;图3~5均 由作者绘制;图6 引自设计师 Peter Walker 事务所官网www.pwpla.com;图7由Kellenberger-White设 计,由Lee Mawdsley拍摄,引自伦敦设计节官网页面https://www.londondesignfestival.com/event/kellenberger-whitealphabet;图8 引自芝加哥城市官网 www.chicago.gov;图9 引自丹·罗斯加德工作室官网 https://studioroosegaarde.net/data/images/2017/10/116/137898/01-dune-hand-studioroosegaarde.jpg;图10由DDON北大西门改造项目的设计师提供。