王羲之传(十一)

2021-06-01中国书法家协会会员中国作家协会会员

中国书法家协会会员、中国作家协会会员

曾获第三届人民文学奖、首届冰心散文奖 刘长春

七、仙游(二)

道教是中国国教。东晋时代出了一个葛洪——道教史上划时代的人物。他认为“玄”是万有的本体,“来焉莫见,往焉莫追”,看不见,摸不着,但它却是产生天地万物的东西。这也难怪许迈为什么要改名许玄的原因了。葛洪着有《抱朴子》,宣扬神仙不死之术。人之长生,寿无穷已的办法就是炼丹服药。他说:“夫金丹之为物,烧之愈久,变化愈妙。黄金入火,百炼不消,埋之,毕天不朽。服此二物,炼人身体,故能令人不老不死。”据他说,还有一种“九转金丹”,即使是凡人吃了,三天之内便可白日飞升,飞升到神仙的世界里去。神仙过的是什么一种日子?“饮则玉醴金浆,食则翠芝朱英,居则瑶堂瑰室,行则逍遥太清”(葛洪《抱朴子·对俗篇》)。这样的日子,哪里还有什么人生的烦恼和不称意的。这样的日子谁不向往呢?不过,在王羲之的精神信仰里,除了道教,还有老、庄的道家思想。现在,他觉得应该重新审视自己的人生,过一种新的生活。享福人福深还祷福,说白了,就是想不死。

说不死的惟有道教。你看,许迈于山中炼气,登岩茹芝,有异功,“一气千余息”(《晋书·许迈传》),足于天然,安于性命,就像山中的活神仙。现在王羲之与他结为世外之交,经常和他一起探讨人生、养生和长生的问题,清坐相对,整日忘归。天地之大,似乎只有他们两人而已。许迈说,灭了名利,除了喜怒,去了声色,既无物诱,又无名累,把情感调整到清虚静泰少私寡欲的状态,做到宠辱不惊,生死不惧,不就是神仙嘛!不过,真正要成仙的,“盖假求于外物以自坚固”(引自葛洪《抱朴子·内篇》),则非炼丹不可。羲之若有所悟。后来,许迈又写信告诉王羲之:“自山阴南至临安,多有金堂玉室,仙人芝草,左元放之徒,汉末诸得道者皆在焉”(《晋书·许迈传》)。那好像是远方的一种召唤。于是,他又不远千里,一路寻访,过天姥,越钱塘,涉九溪十八涧,登浙江第二高峰——天目山(在临安县西北二十五里)。过去他没有闲暇,现在有了。那一路风光是值得慢慢地走慢慢地欣赏的。那时,许迈结庐隐居在天目山。羲之访他,有时不遇,松下问童子,说是师傅采药去了,不知归期而只知在此山白云深处——让人心里揣着一份想像。

天目山分东西两支,山顶各有一水池,好像天之双目,故有此称。袁宏道曾说:“天目幽邃奇古,不可言。”王羲之要比袁宏道早到千余年,天目山无阁、无庵、无寺、无人居住,显得更原始,更幽邃奇古,更不可言状。山上尽是野生的草木藤蔓、无数的虫鸟,黝暗的绿翳,清新欲滴的空气,有生长亿万斯年的“活化石”——银杏,有霜皮溜雨四十围的大树,有若万匹缟素的淙淙飞流,最难描摹的却是云海,云卷云舒,奔腾如浪,或山尖出于云上若浮萍,或众山皆沉海底若暗礁……仰望天空,端的是神仙出没的地方。山上腐殖质高,长满了石芝、木芝、草芝、肉芝、菌芝,那是被道家称为五芝的仙草,他和许迈采撷了,一起服食,他也相信可以长生久视的了。史书上说,许迈“自后莫测所终,好道者皆谓之羽化矣”(《晋书·许迈传》),他不是驾鹤而去,而是自己变成一只白鹤飞走了。种种奇异的见闻,都被王羲之记录下来,“自为之传”。两个人的交往是传奇的。可惜,这些文字没有流传下来,结局像许迈,有点神秘而且自然。

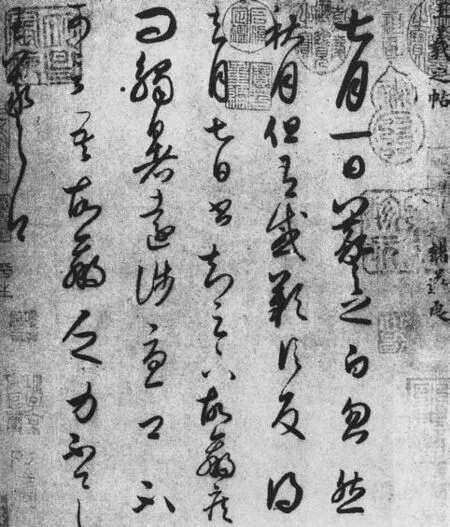

王羲之《乐草帖》

访道以外,王羲之还性喜服食养生。魏晋时代多名士,我们现在所说的“名人效应”在那时的上流社会更是风行云从很有市场的。比如说,清谈成风,我上文已经多有涉及。名士清谈时,“盛于麈尾”,往往执一柄麈尾,在手上摇来摇去,也是时尚的一种,只不知道这“麈尾”是羽扇还是拂尘?又比如说,晋人爱美,以白为美,所以长得不白的,就喜欢敷粉,行步顾影,“动静粉帛不去手”,连男人也涂朱饰粉。再比如,晋人重养生,又以服五石散为时髦。五石散是一种药,不但能治病,“人吃了能转弱为强”,觉得精神舒畅,而且“看吃药与否以分阔气与否的”(鲁迅语)。

王羲之从小病弱,身体不是强壮一类的,他出身望门,又不缺钱,当然更要吃药了。所以,服五石散以养生的习惯保持了一生。这可以从他下面的一封信中可以看出来,信说:

计与足下别,二十六年于今,虽时书问,不解阔怀,省足下先后二书,但增叹慨!

顷积雪凝寒,五十年中所无,想顷如常。冀来夏秋间,或复得足下问耳。比者悠悠,如何可言?吾服食久,犹为劣劣,大都比之年时,为复可耳。

足下保爱为上,临书但有惆怅!

短短百来字,描述五十年来少见的大雪,对朋友的关切与期望,回答朋友对自己身体的关心和目前的状况,倾诉友情的思念与向往全都容纳了,真是绝妙好文!明人胡麟曾说“右军素不以著作鸣”,这话当然没错,因为书名掩了文名、诗名。王羲之之文传世的除了《兰亭集序》,就是《全晋文》保存的杂帖和短简了。他写得那么好,又那么地少,于我:惊鸿一瞥;在他:惜墨如金。其实,文章在于质而不在于量,在于精而不在多的。少而精,多而滥,宁少勿多。

据鲁迅先生的考证,服五石散,还要用解药,散发之后不能休息,非走路不可,这叫行散;为预防皮肤被衣服擦伤,只能穿宽大的旧的衣服,走路也不穿鞋袜而穿屐,而且要走得全身发烧,简直就是活受罪。想象中,王羲之穿着宽大的皂衣,跋着木屐,神情恍惚地走过街巷、田野,心里一定也是苦不堪言的。不了解当时情形的人,以为晋人轻裘绶带、宽衣,是潇洒出尘的表现,于是不吃药的也跟着名人,不穿鞋袜而穿屐,把衣服宽大起来了——这是很可笑的。

王羲之的一个好朋友叫周抚,是益州的刺史,远在巴蜀。他经常收到他的许多馈赠,比如“胡桃、青李、来禽、樱桃”等等,皆是他“服食所须”的,心里总是存着知己的感激之情。心似飞鸟。他写信告诉周抚,他向往巴蜀的“山川诸奇”,相约着什么时候能够到那里一游。他还经常写信向周抚了解秦汉时代的历史遗迹,关心蜀人爱敬的严君平、扬子云、司马相如有无后人,谯周之孙弃轩冕而卧云松,“高尚不出”,是不是像传说的那样……游山玩水,携子抱孙,访道服药,读书写字(写信),构成王羲之晚年的生活画卷。他好像出世了,真的把世间的一切都抛在了脑后。

可是,他也难得总是安静。他生来就不是为了过恬静的日子的——这内忧外患让人寝食难安的时局。由于王羲之的为人、政声和盛名,朝廷上的一些朋友和有识之士,不断地写信给他,希望他重返廊庙为国出力。对于他们的好意,王羲之一次又一次地谢绝了。他对朋友说:“古之辞世者,或被发佯狂,或污身秽迹,可谓艰矣。今仆坐而获逸,遂其宿心,其为庆幸,岂非天赐,违天不祥”(《全晋文·与谢万书》)。想一想,嵇康、阮籍这些历史名人的命运,他感到庆幸——庆幸自己用不着扭曲自己——急流勇退,遂了自己“吾为逸民之怀久矣”的夙愿。如果我们进而想想,生在乱世,谦退不是保身第一法吗?既合乎其心又合乎天道,真是一种天赐。违背人心天道,说不定,什么时候就要大祸临头了呢。这样清醒的认识在他得志与辞官之前是没有的。那时年轻,血气方刚,不知天高地厚,没有经历过挫折,初生牛犊不怕虎,不懂得什么是后顾之忧。熟悉“老子”,理解“老子”,想来,也是要与时俱进的。他还跟朋友说,他向慕陆贾、班嗣、杨王孙这几个人处世的风节,退隐林泉颐养天年于愿足矣。

从王羲之一生的行状来看,他无意执着于仕途,然而由于家庭和社会的原因走上了官场,既为官,就想做一个好官,为国家贡献自己的才能和力量,现在既然已经辞了官,好马不吃回头草,当然不想再看别人的脸色了。史书上说:“朝廷以其誓苦,亦不复征之。”这颇有体面的官方话语,则让我从中看到王羲之挥挥手,说声“拜拜”时,那一以贯之的高气不群,迈世独傲——骨子里的高傲。遗憾的是,他的身体却因为长期服食五石散和所谓的“灵芝仙草”,健康状况一天不如一天。展读他的尺牍,眼帘不时地跳入这样一些词语:“吾肿、食至少、沉滞兼下、不得眠、耳手亦恶、举体急痛”等等,他经常生病,浑身没有气力,少时旧病的发作的周期也越来越短,并因此而痛苦不堪。

王羲之《昨见帖》

可是在他心里却依然难以忘情世事。活着,既生活在过去中,也生活在现实里,无法蒙着眼睛过日子,总是有诸多内心活动。

永和十二年(356),东晋拜桓温为征讨大都督进行第二次北伐。六月,桓温从江陵出发,率舟师进逼许昌、洛阳;八月,进至伊水(在洛阳城南)。桓温被甲督战,大败羌族酋长姚襄之军,洛阳守将周成出降,使“永嘉之乱”后陷于前、后赵四十年的洛阳,重新回到东晋的怀抱。他听说,桓温北伐途中看到当年亲植的柳树都已十围,伤心地哭了。是呵!“树犹如此,人何以堪?”都四十年了,怎么不让人百感交集呢?随后,桓温上疏政府还都洛阳,引起朝廷议论纷纷。但又惧于桓温的咄咄逼人之势,不敢反对。他也听说,孙绰是其中一个旗帜鲜明的反对派。可是又不知道什么原因,这件事最后又不了了之了。从今又添一段新愁。

升平三年(359),前燕慕容儁进逼洛阳,继而又攻打东阿。东晋被迫北伐。这次司马昱却指派了豫州刺史谢万出征。一听到这消息,王羲之连忙写信给桓温,觉得用人不当,作为多车知根知底的朋友,他对谢万是太了解了。然后又写信告诫谢万:“愿君每与士之下者同,则尽善矣。食不二味,居不重席,此复何有,而古人以为美谈。济否所由,实在积小以致高大,君其存之。”(《晋书·王羲之传》)希望他与将士同甘共苦,爱护、尊重部下。两军相遇勇者胜。这“勇”字就是军队的凝聚力、战斗力。可是,恃才傲物的谢万没有把老朋友的告诫放在心上,遂兵败,单骑逃归。许昌、颍川、谯、沛诸城,相次为前燕慕容氏所攻掠。谢万由是被废为庶人。

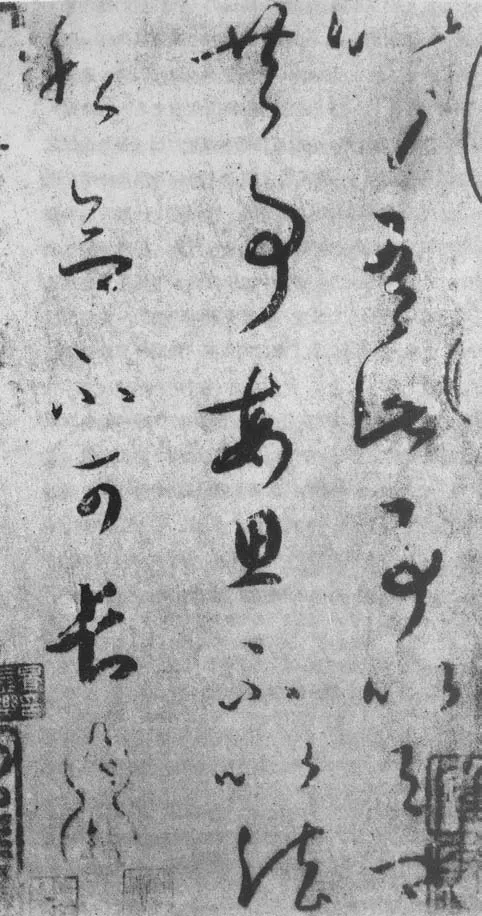

王羲之《七月帖》

王羲之时时刻刻关心着朝廷的情形和全国的局势,他从内心感到了不安,感到了隐忧,这种忧伤甚至比别人更加敏锐,更加不可断绝。一川烟草,满城风絮,“怎一个愁字了得!”然而他又感到自己无从措手与无能为力,禁不住整日长吁短叹,为天下苍生哭。他的心事在当时找不到可以共鸣的读者。今天,如果我们说他是一个淡于名利的人,对!如果说他有隐逸思想,也不会错。但是,他的精神和感情始终关注着国家、社会。“忧国嗟时,志犹不息”。他的一生当得这样三句话:其谋事近忠,其轻去近高,其自全近智。

越到晚年,他好像越是孤独。他的两个老朋友,殷浩和谢万都栽在北伐上,殷浩经过调整转向佛学修来生之福,前些年走了,谢万却一蹶不振忧思成疾,四十二岁就结束了自己的一生。他从内心为他们惋惜和同情。许多往事,搁在心里,不是说扔就能扔的。长子玄之走得早,没有婚配也没有子嗣,只留下一首《兰亭诗》:“松竹挺岩崖,幽涧激清流。消散肆情志,酣畅豁滞忧。”其人生禀气,也是一个性情中人。不想,一病,就再也没有活过来。壮年失子,是一种什么人生滋味?还有延期、官奴(王献之小名)的小女,多么可爱的两个孙女,生命还没有进入花季,甚至都来不及展开她们人生艳丽的颜色,却并得暴疾,遂至不救,十来天间又先后夭命,从此再也听不到她们铜铃一般的笑声了。“如可赎矣,人百其身”。他心里想着的是:宁愿用自己这把老骨头换取她们的生命,那怕死上一百次。可是,不能。一段时间里,王羲之心情相当低落。朋友来信劝慰,他也提不起精神覆信,要在过去,他是信来即覆的,因为写信是他生活里的一大乐趣。一拖再拖了,他才写信告诉朋友说自己:“痛之缠心,无覆,一至于此。可覆如何,临纸咽塞。”——对他的打击实在太大了。

有时,他也常常掉进回忆之中,回想他的童年和少年,回想他学习书法的过程,回想山阴兰亭会的盛况,回想他的故乡临沂。他是断线的风筝,漂泊的浮萍,不归的孤舟,从枝头飘下而无法归根的落叶……四十多年了,已经整整四十多年没有回过故乡了。可是,故乡“日暮途且远”,关山迢递,战乱不断,不知归日是何年何月,看来,会稽就是归处,就是他的终老之地了……日子一天一天地打发过去,人也一天一天衰老下去。“回忆不过是远了、暗了的暮霭”(绿原诗),没有一个思念不在他的心中引起死的感触。

对于痛苦的人,死却来得那么地缓慢。

终于来了。

升平五年(361)的春天,像过去所有的春天一样,在迎来一场飞雪以后,不慌不忙地来了。江南草长,群莺乱飞,有时三点两点雨,到处十枝五枝花。春天是容易引发想象的季节:“推开窗子,看这满园的欲望多么美丽”(穆旦诗);如果他与春天只有最后一次的相遇,那该是怎样的不舍。可是他却病倒在卧床上,再也无法郊游和踏青了。一天,正是落日时分。春残已是风和雨,窗外的花儿,也许早就零落了,独留杜宇,一声声,啼残红。冥冥之中,他彷彿又听到沂河崩浪的天响,蒙山大海一样的涛声……那是等待着的遥远的故乡的一个召唤。他自知大限到了,忽然地把儿孙都叫到床前,交代了后事,然后安详地闭上眼睛,走了,“逐渐从一个世界进入另一个世界”。痛苦结束了。或者说,因为死使他获得生前所不能得到的幸福:即回到他的故乡。死后,他的家人没有发表讣告,然而我们知道,他,享年五十九。

王羲之去世的消息传到了建康,朝廷谥赠金紫光禄大夫。生前他想得到的却没有得到,死了,这就显得多余了!他的几个儿子遵照他的遗嘱,固辞不受。

我猜想,王羲之的临终交代很简单:死了,埋掉,不要悲伤,不要惊动人家,也不要带走什么。哲人其萎,全无挂碍。就像万物之枯死,百川之归海,太阳之西沉,一切归于自然——归于自然之道便是人生最好的终结与归宿。

他身后留下的文稿、诗稿和大量的尺牍,被后人不断地摹写、刻石、向搨与印刷,唐时有碑(怀仁集王字《圣教序》),宋有“阁帖、澄清、大观”,明清有“真赏、三希”,他的追随者、学习者、热爱者、崇拜者、粉丝、王迷,历朝历代,多得无法统计……一日千载,兰亭修禊后一千六百三十年,以舒同先生为首,来自全国的三百位书家齐集山阴兰亭,流觞于曲水之间,挥笔于右军祠内,兰亭旧事,重话当年,沙孟海先生说:“永和无此盛况。”说到书法,谁也绕不开这位巨人,我们,所有的后来人,都是他的财产继承者。从这个意义上说,死作为生的一部分而永存。

王羲之《此事帖》

老子说:“死而不亡者寿。”

庄子说:“天地与我并生,而万物与我为一。”

那么,王羲之可以永生了。