二十世纪上半叶的香港书法*

2021-05-31

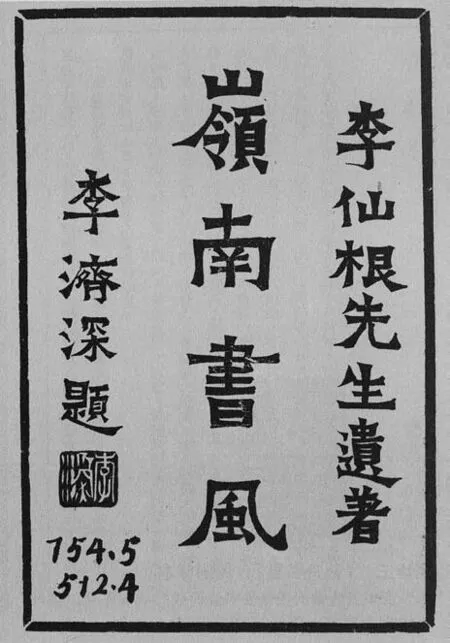

20世纪上半叶的香港书法,随着遗老和文人的到来,书法传统得以引入和展开。在此移植过程中,广东传统和中原传统相互交织,缔造了香港书法的早期面貌,同时也在现代社会结构中,透过雅集、展览、出版、教育等活动,体现出中国书法从精英走向大众的路向。因此,人才迁移与地域因素,对香港早期书法历史的构成有着极为重要的作用,移植而来的碑学与帖学两大传统,则是香港早期书法赖以发展的凭借。与此同时,在民国时期严峻的政治与文化情境下,香港书家以保存国粹为己任,于此弹丸之地守望传统,故香港早期书法背后的乡邦情结与民族精神,实有其时代意义。

一 人才迁移

人才迁移是书法传统移植香港的关键,亦是香港书法得以发展的重要因素。南移的书家包括遗老书家群和文人书家群,其中后者又可分为三个群体,即分别以国画研究会香港分会、香港书画文学社及中国文化协进会为主力的书画圈。在迁移过程中,这些书家或长期定居,或短暂寓留,以不同方式为香港书坛留下墨迹,形成了香港书法的早期面貌。

伴随着航运的兴起和移民的开发,香港在20世纪初成为太平洋重要的商业中心和移民城市。香港临近内地,来自内地的移民源源不断地移居香港,使华人传统观念和习俗不但在香港得以保存完整,更趋于巩固。1程美宝、赵雨乐合编,《香港史研究论著选辑》,香港公开大学出版社,1999年,第108页;冼玉仪撰、程美宝译,〈战前香港同乡组织的历史〉,《香港史新编》,香港三联书店,1997年,第108页。香港书法史的发展,正与移民的变迁息息相关。晚清的香港书坛是由精英分子、流寓文人和乡村学者自然形成的拼图。拼图的四周,是由习俗和传统熏陶而成的碑版铭刻、墨迹留存,姑称之为民间遗迹。在遗老和文人来到之前,香港社会已具有对传统文化的仰慕,遗老们提倡的传统书风恰好满足了社会上对中国和传统的期冀心理。

从辛亥革命到五四运动前后,遗老书家群维护经学传统,书法依附在经学中。清末民初,来自广东的前清遗老流落香港,他们或托黄冠避世,或出仕港府谋生,或密谋复辟图存,途径各异(图1)。作为传统读书人,他们始终以书画作为文人雅士生活的一种典型方式,因而每喜赋诗作书,时有诗社雅集之聚,以为砥砺切磋。学海书楼、宋台秋唱(图2)和正声吟社是香江遗老继承传统文学的典型例证,三者成员时有重叠,他们成为香港士绅阶层的代表,并通过雅集以及相应团体形成一个特殊的遗老文化圈,其活动对推动传统诗文书画艺术在香港的发展影响至深且远。随着遗老、商界和港府的努力,保存国粹的观点最终形成共识,并间接促进了传统书法的迁移。遗老们并非都是书法家,但都对传统抱有极大兴趣,诗文书画正是发掘、重温中国传统文化遗产的必要途径。以往为科举功名而准备的书法,被用作生计的维持和感情的寄托。

图1 遗老合照于香港,约1920年,张学华、吴道镕、陈伯陶、汪兆镛、黄诰(宣廷)、伍叔葆(铨萃)、桂坫太史以及金芝轩秀才等九人(出自《代代相传——陈伯陶纪念集》,第53页)

图2 伍德彝,《宋台秋唱图》,1917年(出自《宋台秋唱》,页首)

传统中国的社会结构以士农工商四大社会群体为基本要素,晚清乱象纷呈,旧的体系分崩离析,新的体系尚未确立,整个社会遂渐出现所谓“世困民穷,四民均失其业”的现象。2刘大鹏遗著、乔志强标注,《退想斋日记》,山西人民出版社、山西省新华书店,1990年,1905年10月15日至12月25日条,第146—148页。自1905年废除科举后,身为四民之首的士首当其冲,失去“学而优则仕”的阶梯,传统的士绅在新的教育制度下,从帝国和家族秩序中游离出来,成为自由浮动的现代知识分子。3许纪霖,〈重建社会重心:近代中国的“知识人社会” 〉,《学术月刊》2006年11月号。许纪霖称之为“知识人社会”[intellectuals society]。这些知识分子移居到香港,其中的文人书家群推动了香港书法的发展,其过程大概可以分为三个时期。第一个时期是1911年至1927年,以国画研究会香港分会为主力的书画圈(图3),在美术领域体现了新式文人的崛起。他们多与清末民初的时事画报画人和同盟会有千丝万缕的联系,其活动将广东风气传承过来,书法依附在绘画中,得到初步的发展。第二个时期是1927年至1937年,以香港书画文学社为主力的书画圈,在书法、绘画、文学等领域全面铺展,会员主要以广东和香港的文人为主,同时上海的书画家也有加入。第三个时期是1937年至1941年,以广东文物展览会为主体的书画圈,在中国文化协进会的推动下,粤沪书家齐聚香港,与本地书家一道,带动香港书法活动的高潮,其中广东文物展览会标志着广东学者文人在香港艺术界的全面立足。

图3 潘达微等,《清明爆竹图》(合作画),1927年纵93厘米,横42厘米,广东省立中山图书馆

三个时期并不截然分明,其成员活动往往相互交织,形成复杂的文人书家群。他们多是现代知识分子,其职业和身分往往是革命者、教师、编辑、画师等,与当时香港、广东、上海和北京的文人圈有着千丝万缕的关系。新式知识分子从传统的士大夫自我演化而来,又与传统士绅社会有着血脉联系。他们不再像遗老所代表的士绅阶层那样有统一的意识形态,也不再有国家科举制度所认同的正式身分。新式知识分子虽然与遗老一样,与传统一脉相连,但相对于遗老,他们更多介入现代事务,或栖身报社,或投身教育。有学者提出,19世纪90年代以后,在城市社会出现了一个“知识人社会”。4Hockx,Michel.Questions of Style: Literary Societies and Literary Journals in Modern China,1911-1937,Brill,2003.而学校、传媒和结社是现代知识分子得以形成的制度性媒介,即知识人社会得以凭借的三个基础性的公共网络。香港书法正是依赖这些公共领域,逐渐扎根传播。事实上,南移的书家一方面引入了内地的活动模式,同时亦应香港的城巿发展,逐渐使书法从精英阶层走向大众。诗社雅集是早期香港书法得以寄存的普遍形式,随着时代的发展和诗社的成熟,雅集渐渐由社团主导,至30年代,国画研究会香港分会和香港书画文学社(图4)成为佼佼者,其活动也由前者的绘事活动,扩大至书画和文学研究。书画活动既由结社迈向社团,雅集亦和展览并存,体现出斋室文化发展到展厅文化的过程。由于展览形式更能面向社会,加上杂志、报章的宣传,书画展览便如雨后春笋,对于传统艺术文化的推广起到了积极作用。与此同时,书法教育的发展、大量书法比赛的出现、书法教材和碑帖字画的流传,以至书法于济贫恤寡、赈灾、防灾等方面所发挥的社会公益功能等,都说明书法日益融入近代社会的结构之中。可以说,书法从早期依附于私塾、诗社、书画铺,到后来通过教育、雅集、展览、出版等形式,得以接近社会大众,此现象无疑与民国书法的整体发展模式一致。

图4 《非非画报》创刊号“撰述部”和“美术部”名单,1928年

香港书法活动的一个特点,是它与文学、绘画之间的依存关系,这与南移人才的身分直接相关。早期香港专门的书法活动并不多见,19世纪晚期的潘飞声等寓港文人心系诗文,民国香江遗老亦是如此,故相关的书法创作多是诗文雅集下的产物。至国画研究会香港分会时,书法主要与绘画活动并存,而又以绘画为主。发展到香港书画文学社,虽然书法、绘画、文学并列,但书法仍不是专门的类别。直到1941年书法座谈会的出现,书法才在大型活动中独立出现。这种现象一方面说明香港书法保存了传统诗书画相互依存的特色,另一方面则反映出香港书法界其实是以文人及画家为主。故严格来说,香港早期书坛擅书者众,然若论开宗立派的书法大师,则付诸阙如。

二 地域因素

地域是香港早期书法发展的重要因素。香港和内地,尤其是广东和东南沿海,在地缘、经济和文化等方面均有紧密联系。近代香港的发展,由英占初期的海岛渔村到如今的国际大都会,很大程度上依靠海内外华人的资源和人力。在香港史研究中,对香港、广东和中原三者之间的互动研究是值得注意的趋向,一些学者注意到中原文化、岭南文化和香港文化在历史上的复杂互动,重新将香港文化定位于丰富多元的中国地域文化中。5Liu,Tao Tao and Faure,David,et al.Unity and Diversity : Local Cultures and Identities in China,Hong Kong University Press,1996.这种视野启示着香港艺术史研究者将目光投向更深远的文化渊源,同样也启示我们将目光投向岭南书风和中原书风。

香港始终具有移民社会的特征,而移民主要由广东而来。在地域上,香港与广东密不可分,而在书法的渊源上,亦是如此。20世纪上半叶香港的书家主要在民国后由广东移居而来,地域因素如影相随,并通过两种迁移方式对香港书坛产生影响。第一种是来自广东的书家。以李文田的碑体对香港书家的影响为例,李氏早年专习欧阳询,后博采汉唐诸碑,以魏碑为主,参以邓石如、赵之谦等名家笔法,其楷书参以隶意,用笔肥重,结体谨严,篆书则风格沉雄,笔意蕴藉。自此以后,北碑植根于粤地,其门下弟子中,即包括香江遗老陈伯陶与吴道镕(图5)。虽然陈、吴二人书风仍以帖学为主,此是科举的因素所致,然遗老对碑学的普遍认同,当与广东的渊源不无关系。又如其后叶恭绰书法走碑学路线,实离不开粤地传统。

图5 吴道镕《行书八言联》,1925年(出自《代代相传——陈伯陶纪念集》,第64页)

第二种是经过广东而来的中原传统。举其要者,如翁方纲于1768年至1778年担任广东学政期间,将盛行于江浙和京师的书风带入广东,以学政的身份带动广东的金石风气;继翁氏之后,伊秉绶于1798至1802年任惠州知府,作为翁方纲的忘年交,其鉴赏品位和隶书风格都受到翁氏影响。经过翁氏的提倡,伊秉绶古茂浑朴的隶书很快被广东文士接受,对粤地书法影响极大。又如黄士陵应邀到广雅书院协助院长梁鼎芬主持广雅书局校书堂的工作,客寓广州18年,期间遍交广东名士,将浙、皖书风移植广东。6黄士陵第一次来粤是在1882年至1885年,然后到北京国子监求学,结交吴大澄、王懿荣、盛旻等,第二次是在1887至1900年,结交梁鼎芬、潘飞声、黄遵宪、龙凤镳、陶浚宣、王秉恩、黄绍宪等名士,前后共18年。此外,赵之谦篆隶皆出自邓石如,而李文田对赵氏书法青睐有加,加上康有为对邓氏书法极力推崇,故邓、赵二人书法于广东一地亦甚受重视。综观香港早期书坛,其时书家受伊秉绶、邓石如、赵之谦、黄士陵等人的影响至深,如邓尔雅、冯康矦皆取法邓石如与黄士陵,冯康矦和谢熙研习伊秉绶笔法,区建公对赵之谦心摹手追。这种江浙、皖派和京师的中原书风,主要通过广东而辗转移植香港。

在广东传统不断输入的同时,遗老书家群和文人书家群都与广东和中原保持了紧密的联系,其中以上海为甚。他们沟通了港沪两地交游,对香港书坛吸收沪地书风起了重大作用。一方面,这与民初之后广州和上海两大城市经济地位的逆转有直接关系。广州是古代中国的海上贸易中心,早在唐代就是当时世界上最大的城市之一,在清代仍是全国最大的外贸口岸,但鸦片战争之后,外国在华投资的重心明显转移到上海和香港,引起洋行、外商、资金、人才的大量转移,广州的领先地位首先被上海取代,随着香港的崛起,广州地位益发下降。另一方面,广东文人如黄节、邓实、潘飞声、王薳、易孺和叶恭绰等成为民国上海传统文化圈中的重要力量,早期香港书画家对上海的关注并不亚于广东,而且在香港独特的地理和政治文化背景下,渐渐带动粤港沪书画圈的形成,为碑学书风在香港的交流与融合作出贡献。7二战前香港的沪籍人口稀少,据官方统计,1872年来自江苏和浙江的居民只有15名,其后人口逐年增加——1876年17人,1881年12人,1891年144人,1897年534人,1901年512人,1911年835人,1921年1698人,1931年3768人。见黄绍伦撰、程美宝译,〈精英迁移〉,《香港史研究论著选辑》,香港公开大学出版社,1999年,第324页。20年代晚期的香港不仅与上海风气相通,而且人们期待它成为粤沪联系的中介。1928年的一篇文章指出:“上海为文化之中心,广州则为南中国文化之中心,香港因此遂居于灌输文化于沪粤两方之位置。”8叶志雨,〈国内出版界近观〉,《墨花》1928年总第4期,第3页。有学者进一步指出,香港在上海和广州之间,上海的风气应先到香港,然后才到广州。9吴灞陵,〈香港的文艺〉,《墨花》1928年总第5期,第5页。1938年《立报》的一篇文章则以预言的形式宣告了对香港文化界的期待:

今后中国文化的中心,至少将有一个时期要属香港。并且这个文化中心,应更较上海为辉煌,因为它将是上海旧有文化和华南地方文化的合流,两种文化的合流,照例一定会溅出来奇异的浪花。10了了,〈建立新文化中心〉,卢玮銮编,《香港的忧郁:文人笔下的香港(1925—1941)》,香港华风书局,1983年,第101—102页。原载《立报》1938年4月2日。

香港早期的重要书家有相当一部分与上海渊源甚深。大体而言,1937年前主要是香港书家直接到中原地区,如邓尔雅、蔡守、陈荆鸿取径上海、冯康矦取径北京等。1937年后则随着文人南下而带来中原的风气,如叶恭绰、简经纶和陈荆鸿。以叶恭绰为例(图6),其早年习唐楷,又于赵孟頫《胆巴碑》用力甚深,及后读康有为《广艺舟双辑》,觉“帖意易尽”,遂转习北碑,至上海后所见既广,更掺以出土木简及晋唐写经,由是书风一变。叶氏为广东文物展览会所作的榜书,大气磅礴,是香港早期书法少见者。陈荆鸿除早年追随康有为而受其尊碑思想影响外,又与上海结缘,他在晚年写下“南海吾师,宾虹吾友,寸缣尺素,前尘宛在,缅怀故旧,益惭老拙”之句,正体现了早期上海经历的影响。11陈荆鸿,《蕴庐墨妙》,陈海韶自刊,1984年,第2页。

图6 叶恭绰(1880—1968)(出自《叶遐庵先生书画选集》,页首)

值得深思的是,虽然与上海、北京、江浙等地多有交流,但早期香港书坛未能融入大潮流中。吴昌硕的石鼓文、李瑞清的碑书、沈曾植的章草、于右任的标准草书均在同时期的上海独树一帜,而香港书家与上海的联系,却仅限于与张大千、黄宾虹等画家或者其它书法小名家的交往,在书风学习上,也未感染上海书坛之精髓。即若对民国书坛影响至巨的康有为,他既是广东书家,又多次过境香港,香港书家却很少效仿其书法。广东人王薳早年也寓居香港,然其章草却直至1937年简经纶南来才引起时人注意。地域书风的交流和传播,个中有复杂的因素,值得再加探讨。

三 碑帖传统

广东书坛自陈献章始,经过数代书家的努力,至康有为从实践到理论的提倡,碑学大兴而为传统帖学注入金石气息;此后随着广东书家的迁移,碑帖传统得以在香港汇合。一方面,香港书法笼罩在来自广东的馆阁体末流中,遗老书风承继了帖学之风,在30年代之前占据了主流地位(图7)。另一方面,随着冯师韩、邓尔雅、冯康矦、罗叔重和区建公等人南来,将广东书坛颇为流行的碑学书风带入,伊秉绶、邓石如、赵之谦、黄士陵等人的书风因而延至香港,带动本地对篆、隶、北魏楷书的研习。他们倡导的碑学书风与遗老的馆阁面貌一起,使香港书坛呈现出碑帖并存的气象。至三四十年代之交,从广东文物展览会所呈现的香港书坛,显示出香港书家的视野已日渐开阔。1941年麦华三论及清至民国的广东书家时认为:

图7 赖际熙《行楷七言联》,1919年(出自《岁寒堂寿言》)

爰及民国,清之遗老,犹多存者。党国先进,亦多任务书。以现在之趋势观之,除接受吴、李、康三氏之遗产外,且将更从甲骨木简,穷源竟委,涵镕碑帖,上下汉殷,发四千年书法之幽秘,蔚为民国艺术史之光。12麦华三,〈岭南书法丛谭〉,广东文物展览会编,《广东文物》,中国文化协进会,1941年,第721页。

此观察大体亦可包括香港书坛。1941年3月由简经纶琴斋书舍主办的岁华书画展中,王薳的84件个人出品中有一半属于章草,间有隶分;简经纶的个人出品计百余件,报载以流沙坠简及甲骨章草之属为得意之作(图8),都见证了“涵镕碑帖,上下汉殷”的书法现象。13该展览于1941年3月21日至23日在石塘咀陶园酒家举行,《星岛日报》1941年3月21日、22日、24日。

图8 简经纶,《临流沙坠简》,纵133.5厘米,横32.4厘米,香港中文大学文物馆,编号73.88

严格来说,香港书坛并未出现主流书风,也未出现碑帖两个传统孰为优胜的争论。大体上,随着书家南移,不同传统于不同情境下移植香港,造就了风格纷呈的现象。就帖学传统而言,可以民国肇兴后广东翰林避居香港而形成的“太史公体”为代表,这些遗老书家宗尚晋唐,并取法宋代苏、米以及元明赵、董,为香港书坛植入富有馆阁味道的流丽书风。而遗老于传统社会的超然文化身分,亦为香港的早期书法注入了精英文化的成份。遗老而外,继承帖学传统的文人书家亦众,故即使遗老淡出书坛,帖学书法仍于香港书坛占重要席位。欧褚颜柳的楷书传统,二王及宋以来名家的行书传统,都于香港书法中大行其道,诸如蔡守、杜其章、叶恭绰、罗叔重等,所见书迹往往带有传统帖学的元素。

至于碑学书风,则是延续乾嘉以来的金石潮流,并得晚清安阳甲骨、居延汉简和敦煌写经出土而推波助澜,成为不少书家的目标。南下香港的岭南书家亦在此背景下致力追求金石之气,金石碑学传统成为香港书坛的新动力。碑学书法所呈现的特点,于书体上造就了篆隶的复兴,而于风格上则崇尚天然朴拙、古质浑厚的气度。战前的香港书家,以邓尔雅(图9)、简经纶成就最高(图10)。邓尔雅的篆书与冯师韩的隶书,被誉为“邓篆冯隶”,惜冯氏早期的传世书迹不多,难窥全豹,而邓尔雅书法植根于小学金石的功底,篆书与楷书都显示极深的广东渊源。简经纶取法甚古,无论是甲骨、金文、小篆、隶书、草书,均具有强烈个人面貌。邓尔雅书风以静穆庄严为主调,而简氏以雄浑率简为胜,各擅胜场,皆有大师风范。

图9 邓尔雅,《篆书横披》,1927年(出自《邓尔雅法书集》,第81页)

图10 袖海堂合影,1948年摄于香港(出自《邓芬百年艺术回顾》,第33页)

乾嘉以来书法虽有碑学与帖学之分,但此两大传统随着广东书家的迁移而移植香港后,却并非判若鸿沟。香港书家固然对此有所偏爱,如遗老之于帖学,邓尔雅、简经纶之于碑学,但大体而言,不少书家于取法碑与帖时,都采取兼容的态度,如叶恭绰兼唐宋元法及出土木简金石,罗叔重楷书宗褚遂良而隶书追踪汉碑。综观香港书坛,碑学书风与帖学书风并存,不分轩轾,此或是受惠于香港相对自由、较少争论的文艺环境。自民国以来,不少书家已摆脱了清末倾向极端的尊碑思想,转而以较宽容的目光看待书法传统。即如康有为虽曾于《广艺舟双楫》中扬碑抑帖,然晚年亦提出融合北碑南帖及汉分秦篆周籀的集大成观点,并未摒弃帖学。香港书坛的兼容气氛,无疑体现了民国书法新旧交替的时代特色。

风格纷呈的香港书法,并未出现重大变革,其个性可说是相对保守的。遗老为应付科举而建基于帖学的书法,固然代表了保守的书风,甚至摆脱不了为人诟病的馆阁体,而其它新式文人虽然不少碑帖并重,但大都紧守传统,以古为法,并未开拓出富有强烈创新意味的书风。这现象除了反映出香港早期书坛并没有开宗立派的大师外,亦说明活跃于香港书坛的文人学者仍紧守以书法为国粹的传统观念。在绘画上,国画研究会香港分会的宗旨正是发扬传统中国绘画,即使其后《非非画报》表现出宽宏的视野,刊登不同派别的作品,但内地如火如荼的绘画革新问题,在香港并不流行。整体来说,当时香港艺坛的氛围较为保守,作为艺文精粹的书法,以保存国粹与发扬传统为旨趣,自是不难理解。

香港早期书坛虽然缺乏统一的主流风格,但其浓厚的书卷气,却可视为香港书法的特色。一如清代以来的书坛风尚,香港书家多具学问,其文人学者的气质决定了香港早期书法的性格。麦华三曾指出粤地书家的特色之一是“重学问”,并谓“自白沙(陈献章)以来,吾粤书家,尊重学问,凡言书法,以有书卷气者为依归。”14同注12,第730页。此评可用于香港书法。从潘飞声到遗老,从蔡守、邓尔雅到叶恭绰、罗叔重,或精国学,或擅诗文,无不于笔墨之中蕴含着个人的学养修为。正如邓尔雅谈论篆刻时说:“以小学为根本,则篆文不误;以金石为参考,则来历弗差;以书画为会通,则布白有致;以诗文为涵养,则气韵不俗。”15邓尔雅,〈岭南近代印人征略〉,《香港中兴报周年纪念刊》,第197页。以篆刻、小学、金石、书法、绘画、诗文集于一身为己任,充分道出重视学问的传统观点。

四 保存国粹

从民初广东遗老的帖学末流,到30年代粤港文人的碑帖合流,保存国粹始终是书坛主流(图11)。20世纪上半叶的中国处于内忧外患的交迫中,面对日趋没落的固有传统,在民族精神的号召下,遗老与文人书画家皆戮力维护国粹,不约而同通过书法为文化传承作出努力。16关于国粹,参考罗志田,〈清季保存国粹的朝野努力及其观念异同〉,《近代史研究》2001年第2期,第28—100页。在移民社会的国族想象和乡邦情结中,书法扮演了身份认同的重要功能。

图11 吴道槠《非非画报》题词,1928年

1911年到1919年,在遗老眼中,国粹是维护经学传统,书法依附在经学之中。遗老身经亡国之痛,常兴黍离麦秀之思,乃至新亭对泣之苦。其时香港书法以遗老的馆阁体为尚,文学则以旧体诗词的创作为主,无不说明了当时的保守气息。在尊经弘道的传统氛围中,遗老以诗词书画自娱,藉笔墨余闲以陶冶性情。书法根深蒂固的传统文化个性,使之成为遗老北望神州和流亡文人寄托哀思的最佳途径。传统的中文教育和官方对新文化运动的抗拒,一方面令文化趋向保守,另一方面却有深远的意义,并在一定程度上造成了对国粹的尊重。正是此种文化氛围使得书法的授受和交流成为可能,并为书法传统在香港的植入奠定了基础。

1919年至1927年,在国画研究会香港分会眼中,国粹是维护绘画传统,书法依附在绘画之中。这与民初以来香港的文化氛围息息相关,也与五四运动之后中国画坛的发展趋势相呼应。民初的香港以旧式传统文化为尚,就绘画领域而言,国人因震于欧西物质文明之盛,“于是奉西画为神圣,鄙中国画为不足道”。17俞剑华,〈中国山水画之写生〉,《国画月刊》第1卷第4期,1935年2月10日。康有为对中国画的公开批判,引发了新旧两派在全国的论争,其中旧派对维护中国绘画传统不遗余力,保存国粹成为美术界的主流话语。在港的传统派画人对国画传统的宣扬,近接广东,远绍中原,使清末民初的国粹思潮蔓延至香港艺术领域。1925年广东国画研究会尖锐地批评道:

循至今日,画风渐趋靡弱。欲返其道者,又流于狂怪怒张……乃昧于识者,去古日远;迷于目者,与古背驰。甚且见异思迁,数典忘祖,国粹之沦亡,不绝如缕。此关心国故者,所谓咨嗟太息,而不能自已者也。抑知一国之美术,为一国之精神所默寄,非徒以表示国治之隆圬。18黄大德,〈癸亥合作画社——广东国画研究会大事记〉,《广州美术研究》1990年第4期,第74—77页。

广东《国画研究会特刊》的弁言中云:

环顾国中,所自命为新人物者,辄欲举吾国数千年之国故,大而纲纪伦常,小而衣冠文物,尽使之凘灭无余然后快。其不胥国中沦为异类者几何。19罗啸璈,〈弁言〉,《国画研究会特刊》,1926年,第1页。

潘至中曾有题诗云:“迩来世事日趋时,放眼河山一笑之。笔秃墨枯宁自苦,中原风物待维持。”20李健儿,《广东现代画人传》,俭庐文艺苑,1941年版,自序,第25页。其振兴画学之苦心,于此可见。

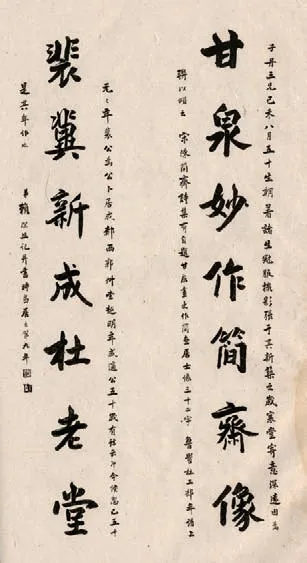

1927年到1937年,在香港书画文学社眼中,保护国粹代表着维护民族主义。在严酷的政治环境中,抗日精神渗入书画社团,书法成为宣扬民族精神的利器。受九一八事变影响,香港爆发反日杯葛运动以及攻击日侨事件。21蔡荣芳,《香港人之香港史(1841—1945)》,牛津大学出版社,2001年,第174—182页。一如文坛中民族主义思潮越趋高涨,香港书画界反日情绪越趋浓厚,其中杜其章(图12)担当着重要的角色。22黄康显,〈“九一八”至“七七”期间香港文坛的民族觉醒〉,吴伦霓霞、郑赤琰编,《两次世界大战期间在亚洲之海外华人》,香港中文大学出版社,1989年,第345—354页。1934年杜其章在广东代表书画文学社发言时,公开宣扬提倡艺术,其目的在于“使国际知我国之文化国粹”。23〈书画社在省民教馆展览〉,《工商日报》1934年5月7日。在同年的钟声慈善社和书画文学社的展览中,杜其章即席书写“还我河山”等擘窠大字,观者以为在“国难当中,更起无穷之感想。”24《工商日报》1934年6月5日。此外,吴醒濂于1936年参观广东全省市展会,得观杜其章滚地一笔而草丈余之长联,书为“忍令上国衣冠沦为夷狄”“相率中原豪杰还我河山”,一气呵成,众人掌声如雷,叹为观止,以为“有龙蛇飞舞之姿态”,此外还有“国破家何在”“唇亡齿自寒”“匈奴未灭”“何以家为”等联。25吴醒濂,〈杜其章先生〉,《香港华人名人史略》,香港五州书局,1937年,第41页。如此种种,皆说明书法与民族主义的结合。

图12 杜其章(1897—1942)(出自《香港华人名人史略》,第40页)

1937年到1941年,在中国文化协进会眼中,国粹是复兴民族文化。在西化思潮下,国人咸以艺术实用为务,而质疑最传统的国粹,如有论者所言:

书法在中国向来自成艺术,和图画有同等的身份,近来才有人怀疑它是否可以列于艺术,这般人大概是看到西方艺术史中向来不留位置给书法,所以觉得中国人看重书法有些离奇。其实书法可列于艺术,是无可置疑的。26朱光潜,〈子非鱼,安知鱼之乐?——宇宙的人情化〉,《朱光潜全集》,安徽教育出版社,1987年,第2卷,第23—24页。该文原为《谈美》第三篇,写于1932年,最初由《中学生》杂志选刊,同年11月由开明书店出版。朱光潜此文,连同梁启超1926的讲演〈书法指导〉、邓以蜇1937的文章〈书法之欣赏〉等,在当时均未引起反响。

香港知识分子开始对内地引发的文化困境进行严肃反省,他们从政治转向文化以图保存,20世纪30年代后半期兴盛的书法比赛即与民族主义运动息息相关。而教育部于1937年训令全国各校,提倡写字,主张用毛笔和中国纸。27陈炳权,〈书法课程〉,《大学教育五十年》,香港南天书业公司,1970年,上册,第708—709页,原载1944年《纽约商报》。叶恭绰等人认为,发扬民族精神,藉此宣扬抗战,为文士应有之责,于是在组织中国文化协进会的基础上,征得广东军政要员和各界人士的支持,经数月筹备,举办了规模空前的广东文物展览会(图13),在提高民族思想认识方面,取得了积极影响。香港书画界响应政治局势,以保存国粹与发扬民族精神为重,其中尤以广东先贤之气节相号召,书法在保存国粹的风潮和政治的角力中扮演了重要角色。艺术家通过书画向民众灌输国民意识,这使书画实际兼具社会政治教育空间的功能。除直接用书写形式来传输民族主义外,还通过比赛、展览来达到宣传目的,从而让民众在参与过程中由衷地产生抗日和救国的意识。广东文物展览会作为大规模的主题展览,与同时期的艺术界献机会、书画古物展览会、书法座谈会等相呼应,不仅为研究和观赏提供了方便,更担当起保存国粹与发扬民族精神的重任。就大众文化而言,1937年中日战争爆发后,“提倡国粹”的口号渗透在电影和商业等的每一个角落,对岭南乡邦文物的重视正是在1938年广州沦陷的背景下兴起,岭南书风因而植入更深。

图13 广东文物展览会开幕剪彩留影,1940年(出自《广东文物》,第199页)

同样与保存国粹相关的是香港书家的乡邦情结。广东地区虽自秦代起已被纳入中原帝国的版图内,但其文化却一向自成一体。作为中外国际通商口岸,唐代的广州与珠江三角洲地区,其多元开放的程度不下于今天的香港。直至明中叶海禁时期,官方开始在广东推行保甲制与积极鼓励广东大族考取功名,才慢慢将广东的文化精英纳入儒家正统的秩序。28同注5,还可参阅孔诰烽,〈香港“中国化”下的身分再思〉,《明报》2002年1月28日。历史经历酝酿出有别于中原的广东文化,而岭南学术在确立香港早期文化走向时发挥了重要作用。程美宝指出19世纪中后期,在以广州学海堂为中心的士大夫社群中,萌发出广东文化的复兴运动。辛亥革命前夕,广东甚至兴起一个主张把广州话文字化,并以之取代古文的潮流。29程美宝,《地域文化与国家认同:晚清以来“广东文化”观的形成》,三联书店,2006年。叶恭绰说:“余维先民著作行谊,皆吾民族精神之所寄,吾人后死不克继述阐扬,乃至并遗迹而湮没之,习尚家族主义地方观念者,言行之不相顾,乃如是,可耻也已。”30叶恭绰,〈广东丛书序〉(1941年3月),屈大均,《翁山文钞》,上海商务印书馆,1946年,第3—4页。杨千里说:“(粤人)笔下绝无馆阁气味……广东学者,独耻为时世之妆,以保持先哲之遗绪,此真所谓广东精神。”31杨千里,〈广东文物展览观后记〉,同注12,第263页。书家对广东先贤的赞扬,折射出地方精英对中国古典文化和岭南地域文化双重认可的意识。

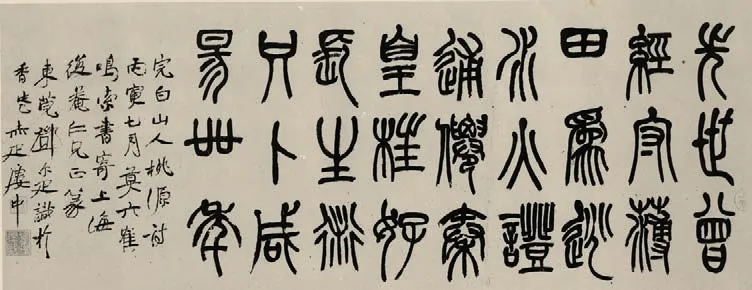

此种乡邦情结也体现在香港书法上。20世纪上半叶的香港书坛,除了于书风上取法及继承广东书法传统外,更大力推崇广东书家陈献章、朱九江、吴荣光、陈兰甫、李文田等。1940年香港盛极一时的广东文物展览会,因广州沦陷而筹办,更掀起发扬广东文物的热潮,其中岭南书风便是关注焦点之一(图14)。以广州大儒朱九江为例,朱氏晚年悉焚其稿,后人得其寸纸遗墨,视如拱璧。广东文物展览会中展出了朱氏对联,更引人注目。32联文“入则孝,出则悌,守先王之道,以待后学;颂其诗,读其书,友天下之善,尚论古人。”当时《国民日报》《越华报》《华侨日报》等都重点推介,而且征文比赛前十名者有六篇提及该联,且评价极高。

广东文物展览会极为轰动,叶恭绰为展览所题的“高楼风雨,南海衣冠”(图15)更是深入人心,对于国家及乡邦之情的凝聚,产生了正面的影响。然而,展览会后不久,却有一场未及展开的论争,将保存国粹的情结推向高潮。1941年5月20日,许地山在《大公报》上发表〈青年节对青年人讲话〉的文章,指出五四精神日渐泯灭,许多人甚至回到了科举时代的习尚,把时间浪费在诗文书画上,他指责一些文人盲目地鼓吹保存国粹,却不知道他们所保存的只是“渣滓”而已。许氏批评当时提倡书法的“许多青年导师”,认为古人因清闲而用写字消磨时间,今人则大可不必,而应关心民族存亡问题:

当日五四底学生,今日有许多已是操纵国运底要人,试问他们有了什么成绩,有许多人甚且回到科举时代底习尚,以为读书人便当会做诗、写字、绘画,不但自己这样做,并且鼓励学生跟着他们将有用的时间,费在无用或难以成功底事情上。他们盲目地鼓吹保存国粹,发展中国固有文化,不知道他们所保存底只是国渣滓而已。……中国文字不改革,民族底进步便无希望。这是我敢断言底。我敢再进一步说,推行注音文字还不够,非得改用拼音字不可。……提倡书法也与提倡做狗虱戏一样无关大雅,近日人好皮毛的名誉,以为能写个字,能画两笔,便是名家。因此,不肯从真学问处下工夫,真是太可惜太可怜了。……我很怕将来的中华民族也会像美洲底红印第安人一样,被划出一个地方,做为民族底保存区域,留一百几十万人,作为人类过去种族与一种文化民族遗型,供人类学者来研究。三时五时到那区域去,看看中国人怎样用毛笔画小鸟,写草字,看看中国人怎样拜祖先和打麻雀。33许地山,〈青年节对青年人讲话〉,《大公报》,1941年5月20日,第8版“香港”。按:马国权指出该文发表于1940年5月8日的《大公报》上,此说不确。马国权,〈香港近百年书坛概述〉,莫家良编,《书海观澜——中国书法国际学术会议论文集》,香港中文大学艺术系、香港中文大学文物馆,1998年,第214页。

此文一出,舆论大哗。陈公哲即于《华字日报》发表《读许地山对青年谈话感言》,针对许氏发难,逐条反驳,连番质问:

图14 李蟠,《岭南书风》,1943年

图15 叶恭绰《广东文物展览会会场大门联》,1940年(出自《广东文物》,第199页)

书、画欧洲各国皆从古有之,岂欧洲亦有科举时代习尚耶?抑在许先生之意,以为欧洲之诗、书、画,因其非中国之物,故特足称,而中国之诗书画则无一足取,一概皆为国之渣滓耶?……今观许先生之意,以欲举中国所有一切诗书画者而皆滓之,然则将谓中国可全废诗书画耶?抑欲使中国尽从欧洲之诗书画,然后始为粹耶?苟如是则许先生眼中,已显存“凡欧皆粹,无国不滓”之成见,又岂抗建时代,当以提高国家民族意识,为指导青年原则之“中国学者”所宜出此耶?……今人之从事于诗书画研究者,亦各从兴趣耳,非欲尽人皆使之成诗家、书家、画家。更非主张,凡曾学诗书画者,皆当置一切其它实用之学于不问也。然诗足以言志,画足以抒情,字更为文章之衣冠,虽不必尽仿高古,然至少不能误体、别书、歪斜胡乱,使人无从辨认。……今许先生乃一律以做狗虱戏目之,何轻视中国人物及学术之甚耶?34陈公哲,〈读许地山对青年谈话感言〉,李晋光,《陈公哲先生知行录》,香港静庐出版社,1951年,第129—132页。

1941年7月14日至22日,许地山的〈国粹与国学〉在《大公报》分七次连载发表,讨论国粹之余,并及书法及诗画古文辞。35许地山,〈国粹与国学〉,《国粹与国学》,台北水牛出版社,1966年,第171页。文中首先提出他认定国粹的条件:“一个民族在物质上,精神上与思想上对于人类,最少是本民族,有过重要的贡献,而这种贡献是继续由功用,继续在发展底,才可以被称为国粹。”对于现状,他有一种“国粹沦亡”或“国粹有限”的感觉:“近几年来,‘保存国粹’底呼声好像又集中在书画诗古文辞一类底努力上;于是国学家,国画家,乃至‘科学书法家’,都像负着‘神圣使命’,想到外国献宝去。”他说:“许多人宣说书法是中国艺术底特别部门。其实真正的书家在历史上是可以屈指数出来底。我不承认写字有真正的艺术价值。”理由主要有三点:

第一,文字根本的作用是表达意思,纸上的不只不过是书写材料,只要技术纯熟认得出来就达到目的了,中国文化最大的毒害便是自己的文字:“民族文化与思想底渊源,固然要由本国底经史中寻觅,但我们不能保证新学术绝对可以从其中产生出来。……一个民族底文化高低是看那民族能产生多少有用的知识与任务,而不是历史底久远与经典底充斥。”

第二,凡是艺术,必有创造性,文字自古定形,原不能说是创作。现代青年多用钢笔铅笔,要他们写真楷更是不容易了。他又认为,“更可惜的,是这班保存国粹与发扬国光底文学家级艺术家们不想在既有的成就上继续努力,只会作假骨董,很低能地描三两幅宋元画稿,写四五条苏黄字帖,做一二章毫无内容底诗古文辞,反自诩为一国底优越成就都荟萃在自己身上。”另外,他对仿古表示不满,“动笔就得意地摹董北苑、法南宫,那有什么用处?纵然所拟底足以乱真,也不如真的好,所以我看这全是渣,全是无生命底尸体,全有臭味底干屎橛。”

第三,一般求墨宝多是跟写字的人讲交情,是社交学问。许多人只喜欢求名人字和贵人字,尤其是上款有自己底名号,字写得好坏,本来没有什么关系。36许地山,〈中国文字底将来〉,同注35,第183页。“再看一般所谓文学家所做底诗文多是有形式无内容底‘社交文艺’,和贵人底诗词,撰死人底墓志,题友朋或友朋所有底书画底签头跋尾。这样地做文辞才真是一种博名誉占地位底凭借。”

双方剑拔弩张,未几,因许氏突然过身而争论遂止,继因香港沦陷而为人遗忘。许地山未及展开的辩论涉及到书法的文化性质,它至少包含两个尖锐的问题:书法作为国粹,仅仅是一种雕虫小技还是蕴含了民族大义?于中国战乱之际,香港文艺界欲担当起保存文化的重任,书法家是否应扮演重要角色?另一方面,许氏之论指向当时炽热的文字改革之争。在同一文中,许氏反对鼓吹保存中国文字的说法,认为文字不过是工具,并非民族的神圣遗物:“中国文字不改革,民族底进步便无希望。这是我敢断言底。我敢再进一步说,推行注音字母还不够,非得改用拼音字不可。”37许地山,〈青年节对青年人讲话〉,《大公报》1941年5月20日,第8版“香港”。

毋庸讳言,许地山的质疑不单止是文人在政治情境的不同选择,也与毛笔退出实用领域、古典文化氛围的消失和文字改革运动等现象相关,此时期的书法已与民初的太史公体有明显区别。在遗老眼中,书法并非专门的艺术,他们自觉用毛笔写字,这与千年来书法为科举取仕的标准之一有关,他们所呈现的虽是馆阁体的末流,本质上却是高雅艺术的余响,体现了传统文人的生活方式。但随着时代环境和文化观念的变迁,书法更多被视为无伤大雅的专门技艺,许氏之论固然用心良苦,然而以实用看待艺术的观点却不甚可取。许地山所引发的插曲,就中国而言,可视为30年代中国学界关于汉字改革之论辩的余绪。当时的知识分子就传统展开争论,他们在汉字的存亡问题上产生了分歧。就香港而言,可视为部份学者对推崇经学和文言的保守政策的不满,此种不满随着遗老的淡出和新一批南来文人的上台而酝酿成熟,而抗战更激发了文人救国之情,当时香港颇为热闹的新文字运动即是一例。

于此国难之际,香港文艺界仍能发国粹之幽光,扬书法之精神,究其因,乃是香港并未经历激烈的革命思潮,此地的人们对传统有着特别的尊重。经过20年代遗老对经史的阐精发微,以及30年代文人学者流落异地而产生的对传统的思念,这种尊重已经成为坚定的信念。有必要承认,在内地持续动荡的时代背景下,保存国粹实具有抗争的意义。中国的传统得到维护并在海隅折射出光芒,书法即是其中重要的一环。

无庸置疑,香港早期书法是在人才迁移、社会变迁,以至中国大陆变革及动荡的大环境下,将移植而来的传统延续下去,并以保守的品格,对时代做出回应。偏重帖学的民初太史公体固不必说,即使是二三十年代碑帖并存的文人书法,亦于艺术革新上乏善足陈。然而,在香港沦陷前的那段历史,紧守传统却有着特殊的意义。香港早期书法不单表现了书家个人的艺术修为,还在保存国粹的风潮中,寄寓着时人对传统文化的感情,甚至是民族精神的维护。在中国传统文化处于风雨飘摇的年代,香港书法虽无创新上的重大建树,但其意义实不言而喻。香港于战后至50年代初,续有大量人才南移,不少寓港的有识之士目睹中国大陆推行社会主义,更感到传统文化的保存与发扬是刻不容缓的使命。如钱穆及唐君毅于1949年创立新亚书院,其宗旨即为挽救中国文化传统、完善人文教育。当时香港书坛亦以尊重传统为旨趣,即使其后于60年代吕寿琨于水墨画上锐意创新,为画坛注入新的动力,香港书法仍继续走其守望传统的道路。追本溯源,沦陷前的香港书法,正是其根基之所在。

从历史文化的角度来看,香港书法的移植很能说明书法艺术承载了深厚的传统底蕴。当现代书法日益趋向视觉形式的表现时,回首20世纪上半叶香港的书法,当时书家所看重的文化内涵无疑令人缅怀,也值得今人借鉴。如今的香港不仅发展成为国际化大都市,也晋身为亚洲展览之都,在商业化和国际化的同时,也不复有早期文人保存国粹、发扬传统的强烈责任感。可以肯定的是,一个城市在规划未来的同时,应珍视自身的文化和历史,因为未来很可能正潜藏于她的文化传统之中,当书法传统被移植之后,如何精心培植并发扬之,应是当代香港书家需要思考的问题。