明清时期连城鲁土司家国认同研究

——兼与播州杨土司央地关系之比较

2021-05-31贺卫光陶鸿宇

贺卫光,陶鸿宇

(1.西北民族大学 民族学与社会学学院,甘肃 兰州 730030;2.西北民族大学 中国语言文学学部,甘肃 兰州 730030)

“家”是“国”的凝缩,“国”是“家”的伸延,二者间的关系问题是中华文化中传承恒久的重要议题,常提常新却又言犹不尽。在古代中国,“家国同构”是各民族在王朝国家治统的续递过程中实现的,表现为对所属家族与国家自然而然的心理依恋与行为服从,是族群认同与国家认同的凝结。近年来,学术界关于土司地区的家国认同研究可谓成果丰硕,尤其是对西南土司的研究仍持续不断,如陈季君、彭福荣、赵秀丽分别以云南、贵州、湖北等地土司为例,探讨了土司制度的推行与土司国家认同的关系(1)分别参见陈季君:《论土司地区的国家认同》,《中国史研究》2017年第1期,第23-34页;彭福荣:《播州土司的国家认同研究》,《湖北民族学院学报》(哲学社会科学版)2018年第5期,第81-85、144页;赵秀丽:《明清之际鄂西容美土司的政治抉择与政治认同》,《中南民族大学学报》(人文社会科学版)2020年第1期,第64-69页。。相较之下,学者们对于西北土司的家国认同研究却论述寥寥,付诸阙如。基于此,本文拟从政治归附、经济贡附、军事随附、文化依附四个维度出发,通过梳理相关史料和家谱资料,考析明清时期西北连城鲁土司的家国认同过程,并与同时期西南播州杨土司的央地关系进行比较,找出两地土司家国认同之路迥异的原因,以期为相关问题的研究提供参考。

一、世笃忠贞:连城鲁土司的家国认同

连城鲁土司是元末明初以蒙元旧吏的身份率部归附明廷的部族武装之一,是历明、清、民国三代而废的一支有代表性的西北劲旅。在其雄踞河湟的数百年间,频繁参与中央王朝的政治、经济、军事、文化活动,对西北地区各民族的交往、交流、交融做出了重要贡献,在此期间,也建构着个体对家族与国家的双重认同。

(一)鲁土司的“家”认同

谈家国认同离不开“家”。家,即家庭、家族、族群,是由婚姻、血缘关系结成的亲属集团,维系着人类最直接的亲缘延续和文化传承活动,而反映家族承继活动最直观的形式便是家谱。“家谱是记述血缘集团世系的载体,‘记’的家谱主要指文字家谱,‘述’的家谱主要指口传家谱。”[1]受中原汉民族传统民俗文化的影响,边地土司也以编修家谱的方式来记录祖先荣耀、规范职位袭替、教化垂戒后人,以达到强化家族意识、融入王朝国家的目的。

鲁土司的“家”认同就是在明清时期的五次家谱修撰中被牢牢确立的,分别为:明嘉靖十五年(1536年),由六世鲁经编纂的《鲁氏忠贞录》;明万历二十二年(1594年),由八世鲁光祖编纂的《鲁氏家谱》;清乾隆五十二年(1787年),由十四世鲁璠重叙的《鲁氏家谱》;清道光三十年(1850年),由十五世鲁纪勋编纂的《鲁氏世谱》;清咸丰元年(1851年),由十七世鲁如皋补录的《鲁氏世谱》。五本家谱中,明嘉靖《鲁氏忠贞录》已佚,其余版本保存较为完整。

明万历《鲁谱》载《鲁氏忠贞录序》言:

夫首之以玉音,崇君命也;次之以族谱,重世系也;次之以赠遗,笃交谊也,且以垂戒后人。西崑其知所重乎!盖忠莫大于图报,孝莫大于继述。今录王言,顷刻不忘君也;录世系,朝夕不忘亲也;垂训后裔,世守忠孝,爱所亲也。岂徒为简策之光,耀美家世哉!鲁氏子姓捧读王言,宜思委身报国;读族谱,宜思策功绳祖;读诸赠遗讽喻之词,思知所以省察规戒之义。勿忘勿愆,则家世日隆,恩宠日顾,庶无负朝廷世禄之典,祖宗垂裕之休,西崑编次遗训之意矣。[2]6

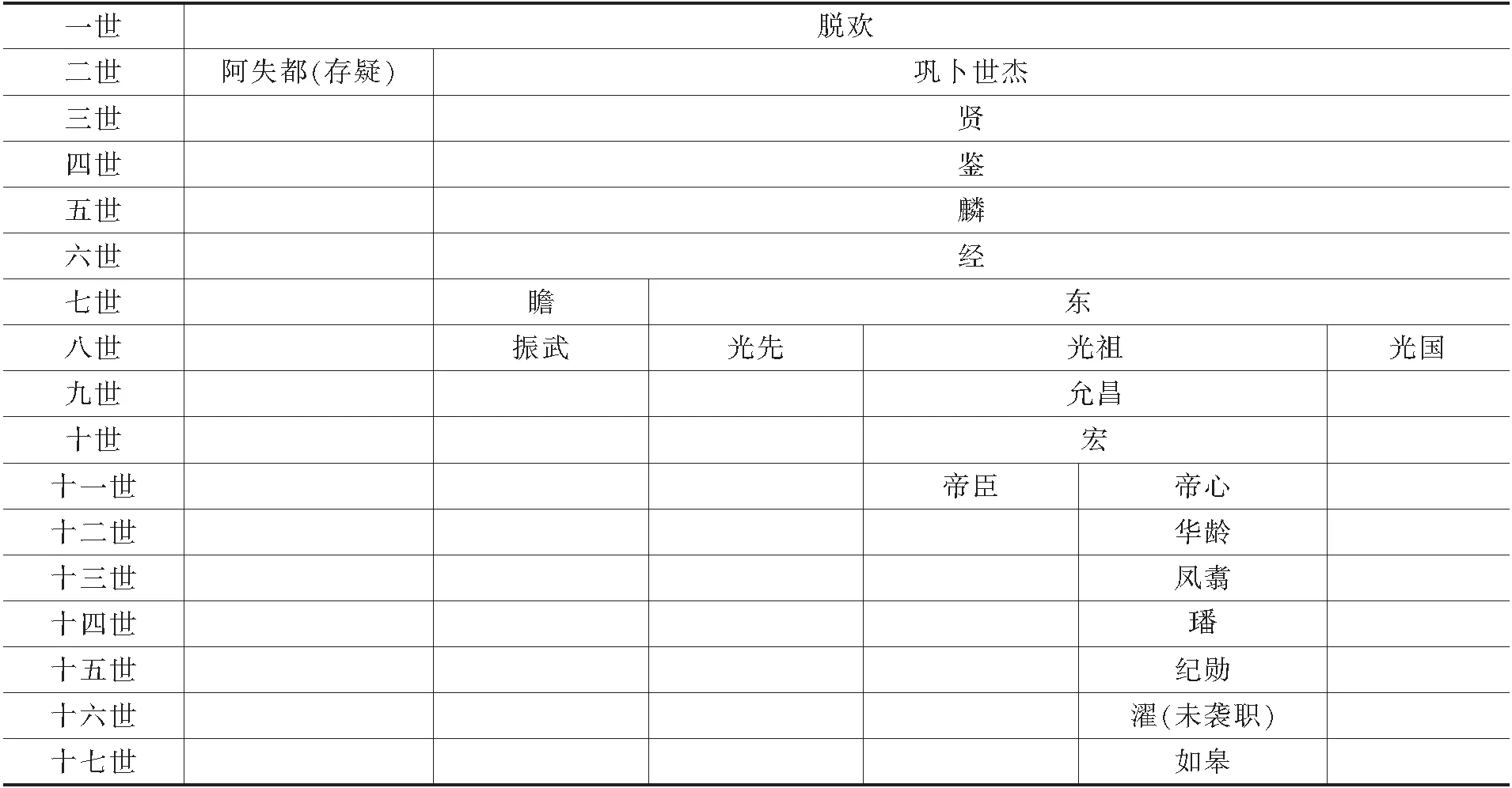

崇君命、重世系、笃交谊是明清鲁土司家族忠君、纯孝、重友的礼仪之家形象的自我塑造,是儒家纲常伦理在历次家谱编修中的集中反映,并为历代袭替者及其亲属所践行。据清咸丰《鲁氏世谱》载,明清两朝鲁土司家族共历十七世,其世系关系见表1。

“亲属关系在一切蒙昧民族和野蛮民族的社会制度中起着决定作用”[3],并作为一种规范或秩序,在人们的日常生活中广泛流行,是我国古代宗法文化的重要内容之一。亲属关系其实质是家族内部成员以血缘关系的远近来区分嫡庶亲疏的一种政治等级制度,反映在封建阶级社会中则是以父职子嗣、兄位弟及、嫡长子继承为主要表现形式的职位袭替制。从表1来看,明清时期连城鲁氏家族的“土官”承袭过程大体坚持了嫡长子继承的社会传统,偶有次子、兄弟、叔侄袭替的情况出现,如始祖脱欢次子巩卜世杰代袭为二世,鲁经次子鲁东代袭侄振武为七世,鲁东次子光祖代袭兄光先为八世,鲁宏次子帝心代袭兄帝臣为十一世,但均属因原袭者(长子)卒而无嗣,遂由次子代袭的权力正常移转。

表1 明清时期连城鲁土司家族世系表(2)此世系表据清咸丰《鲁氏世谱》之“世系谱”绘制;也可参见陶鸿宇、贺卫光:《连城鲁土司家族渊源考辩》,《社科纵横》2021年第1期,第151页。

清乾隆重叙《鲁氏家谱》“例义”载:“古人有以爵土为姓者,三世祖贤有大功劳,明成祖文皇帝常嘉其功业比美周公,赐姓鲁氏。”[2]150同卷“三世祖传”及清咸丰《鲁氏世谱》“三世骠骑公贤传”中又对鲁土司得赐鲁姓之事进行了敷衍编排:

骠骑公贤者,世杰长子也。先名什伽,后赐姓遂更今名,字士杰。……成祖永乐十二年,随驾亲征阿鲁台。……宠眷益隆,谓之曰:“昔周公旦远征奄息,成王封之于鲁。今尔内附许久,且有远征之劳,功业可比周公。因赐以鲁姓,世世子孙永作屏藩,以固吾圉。”再拜受命。古者吹律定姓,以协五音。而胙土命氏,天子主之。后世族姓紊乱,而人遂不知所自生。……余详著得姓之由,不欲后人妄意攀附。且荷荣宠而光昭先烈,吾子宜何如兢励于无穷。……一时归化尽沐殊恩,然后知圣主之怀柔荒远,而先公之大有造于吾家者。[2]237

我国赐姓的轨制渊源已久。自上古时期的姓氏分离,即“姓是一种族号,氏是姓的分支”[4],到封建社会的姓氏合一,历史上不同阶段、不同社会环境中的统治者都沿袭着对有功之臣赐姓的传统,其中,有因治理水患得姓的,如嬴、曹;有以受封土地为姓的,如赵、齐、魏;有受赐皇族国姓的,如刘、杨、李。明朝政府更是通过赐姓的方式来实现对蒙古人的民族同化。《明实录》载:“永乐元年(1403年)上谓兵部尚书刘儒曰,各卫鞑靼人,多同名,无姓,以别之并宜赐姓,于是兵部请如洪武中故事,编置勘合赐姓名,从之。”[5]6据此,明初率众归附的蒙元后裔脱欢孙什伽受赐鲁姓,实乃明廷为巩固自身统治而对以蒙古人为主的少数民族实行的统一编置和民族政策,而非《鲁谱》所言“功业比美周公,而得赐姓”的攀附拔高之由。自鲁贤以后,后世土司皆以鲁姓相沿,并在名字的择取上存在着浓重的“忠孝”思想痕迹,如振武、光先、光祖、光国、允昌、帝臣、帝心等,鲁氏家族意识和群体认同感在赐姓与起名的规制中得到了重新建构和强化。

(二)鲁土司的“国”认同

凝聚共识、增进认同是历史上任何时期政权更替或王位承袭后,统治者为重塑国家形象、重整社会生活秩序而必须落实的首要任务。明清时期,连城鲁土司的“国”认同实际上是鲁氏家族及其所统辖的边地少数民族兵民以“四附”的形式与中原汉民族互动交融,最后融入中华民族大家庭的过程,即从政治归附、经济贡附、军事随附、文化依附四个层面建构、强化自身的国家意识和对中华民族的归属意识的过程。

1.政治归附

明清时期鲁土司经历了两次政治归附。第一次是元明鼎革之际,朱元璋募众起兵,攻城拔寨,势力直逼北京,因兵力寡微,粮饷悉绝,元顺帝携皇室子嗣及诸王逊国而去,鲁土司始祖脱欢扈从不及,流落河西。明太祖嘉其忠义,欲召赴行在,并使之招集部落,仍守其地。“明洪武四年率诸子部落投诚。”[6]“二世巩卜世杰后又以版图归附,功授百夫长,俾统所部居庄浪。”[7]4644此次是作为蒙元旧吏归附明王朝,主要是基于家族存亡的利益考虑,是一种被动的国家认同。

第二次是明清易代后,“鲁氏世职敕、印尽归乌有。高祖率本部军民投诚于大清,蒙世祖章皇帝圣恩,褒优忠义,敕赐鲁允昌之子宏土司敕印”[2]170。此次是作为明廷旧臣归附清王朝。因为长期受儒家礼仪教化的影响,鲁土司文化修养得到很大提升,能够理性看待自身与中央王朝的关系,顺应了统一多民族国家历史发展的大趋势,是一种主动的国家认同。

两次政治归附其实质都是中央王朝认同与鲁土司家族之间利益博弈的结果。“作为规范认同的一种,政治认同关乎个体与政治共同体之间的双向互动关系。”[8]在上述连城鲁土司的政治抉择过程中,这种双向互动关系借由中央王朝这一“政治共同体”和土司“政治身份”所组成的二元结构呈现出来,即鲁土司以地方武装的形式认肯和归属明清两朝政府,而明清两朝政府也认可连城鲁氏的土司身份,并赋予其一定的自治权力,保证其在地方行政、司法、赋税等方面享有部分管辖权和利益。

除了上述鲁氏自下而上的政治向化行为,明清时期鲁土司的政治认同还受一种自上而下的行政规制的制约,这便是在西北各卫所实行的“土流参治”政策。流官多由中央委派汉官充任,土官仍由地方土司承袭,土官牵制于流官,“以听征调、守卫、保塞之令”[7]1351。从鲁氏历任土司职衔来看,鲁土司不仅是地方首领,还兼任庄浪卫所官员,有时也升任流官。《平番县志》载:“庄浪卫指挥使汉官四员土官二员,指挥同知汉五土二,指挥佥事汉十土三,正千户汉五土一,副千户汉七土四,户汉十三土六。洪武五年立,隶陕西行都司。”[9]自二世祖巩卜世杰始,鲁土司因军功、世袭、追封,不断获得百户、副千户、指挥佥事、指挥同知、都指挥佥事、都指挥同知、都指挥使、右军都督佥事、荣禄大夫、右军都督同知、右军都督府右都督等职。此外,鲁土司家族女性也有受封经历,如马氏(脱欢妻)、李氏(巩卜世杰妻)为夫人,贺氏(鲁麟妾)、王氏(鲁经妻)为淑人[2]159-165。通过将地方首领纳入国家行政编制的做法,明清政府实现了安抚、治理边地少数民族和强化国家认同的目的,这些“地方势力一旦被中央文官体制‘干部化’了之后,遂不期然地产生了一种‘天下观’,使他们以治理整个帝国为己任”[10]。

2.经济贡附

明清时期,鲁土司对中央王朝的经济贡附行为主要体现在朝贡、屯田和领俸三个方面。“土司朝贡是土司地区与中央王朝联系的纽带,是双方相互认同最直接的方式。”[11]32《明会典·朝贡》载:“国初诸番国及四夷土官朝贡、具载职掌。其后慕化者众。事例日增。土官衙门添设、别见兵部。”[12]1912《明实录·宣宗实录》载:“宣德三年,陕西行都司土官都指挥佥事鲁失加遣头目禄禄进马。”[5]1106“宣德七年,辛亥,陕西行都司土官都指挥佥事鲁失加遣土官舍人虎都帖木儿……来朝贡马。”[5]2199对于鲁土司的入京朝贡,中央王朝更以优厚的赐赏回馈之,“明正德十四年,鲁经朝贡时,明廷遣太监赵林赐《大明会典》《明伦大典》《五伦书》各一部,蟒衣八袭,玉带闹妆各一条,金箱、宝石、帽顶、闹妆、条环、钩子、提系方袋七事”[2]165。作为封建王权处理与土司地区间的臣属关系和考察土司是否修臣职的重要手段,朝贡既可以说明土司臣服中央王朝的诚心,也可以表征中央政府对土司地方权力合法性的认可,这不仅加强了中央与地方的交流与联系,也有利于文化的传播,其象征意义远大于经济意义。

屯田是封建王朝为减轻百姓负担,保证军队供给而采取的一项行之有效的经济激励方式。明初创新屯田形式,实行“寓兵于农,使民力耕而自卫”[5]3225的军士屯田。洪武四年(1371年),明太祖下令河湟、洮岷地区卫军屯田,鲁土司属地庄浪卫在内的陕西行都司等边地卫所开始出现“十之七屯种,十之三城守”[5]3184的现象,屯田已具规模。在土官无俸的情况下,田地成了土司社会重要的经济来源,极大地促进了明代及以后西北地区的农业开发。明清时期,鲁土司辖地田种主要有兵马田、寺院田、脂粉田(3)朝廷给土官的妻妾女儿指定的田亩。和部分“舍人”(4)宋元之后对显贵子弟的俗称。土地。如“土司把部分土地以及依附于土地上的百姓一起送给僧人,由寺院科巴和百姓佃耕,寺院收取租子,寺院不向土司上粮”[13]。鲁土司始祖脱欢妻马太夫人曾“给纯毂儿田土五十顷为脂粉地”[2]179。除了耕田外,鲁土司还辖有部分林地。

明清时期,西北地区土官若在卫所中无供职,一般亦无俸禄可领。清代明文规定,“土官不食俸,有罚俸降俸之案,皆免其处”[14],即使鲁氏十四世土司鲁璠官至指挥使也只是“岁支傣禄银七十二两二千八分八厘”[15]。但是,作为具有百年家业的鲁土司,其家族日常生活依然可以自给自足。综上,经济上的发展带动了鲁土司社会的进步,鲁氏家族的国家意识也因此不断深化。

3.军事随附

服从中央政府各种形式的军事征调是边地土司作为王臣应该履行的忠君护国的政治义务和寻求职位进阶的有效渠道。明清时期,鲁土司参与的军事活动主要有充军和随征,这些在《鲁氏家谱》和史书文献中均有记载,在此仅采录部分予以说明。

充军。永乐十九年八月二十九日,皇帝勑庄浪卫指挥使司:勑至,即于本卫选拣精锐能战土军、土民及余丁、舍人,不拘名数。每人马二匹,务要人马相应,器械锋利,衣甲鲜明,委指挥鲁失加管领,各带锣锅账房,脚力驴匹,沿途关支行粮草料,限永乐二十年一月初一日至北京。如勑奉行。[2]54

随征。洪熙元年二月初四日,皇帝勑庄浪卫土官指挥鲁失加:勑至,尔即率原领土军、土民二百六十员名,前去西宁,同土官都指挥李英、指挥康寿等往罕东、曲先、安定三卫挨查原抢乌思藏公干使臣强贼,果是何族分部落之人。就着落该管头目擒拿来献,毋得互相容隐。故勑。[2]55

由于军事战争上取得的巨大胜利,鲁什伽为家族赢得了荣誉和土官世袭的封建特权,并“因军功擢升为陕西行都司都指挥佥事,不理司事,给世袭诰命”[5]22。除了上述正式的军事征调,鲁土司偶尔还会负责田猎、烧荒等杂务。

永乐二十一年七月三十日,皇帝勑庄浪卫指挥使司:勑至,即于本卫选拣选取土军、土民及余丁、舍人共三百名,令指挥鲁失加率领,前往宁夏跟随总兵官宁阳侯陈懋、太监王安打捕野马、野牛、黄羊、完羊、黄鼠等兽。如勑奉行。[2]54

烧荒一事,最为边备要务……但有野草去处,密伺风力,顺便就行举火焚烧。[16]

自元末明初,鲁氏先祖归附明朝以来至九世鲁允昌,累世边功,尽忠报国,受到明政府的倚重并被赐予“世笃忠贞”“累效劳勋”等牌坊,以表彰其对稳定西北边陲和维护国家统一作出的巨大贡献,这些牌坊至今仍保存于兰州连城鲁土司衙门中。明末,李自成寇中原、掠河西,鲁允昌死战不降,终捐躯以成忠烈之名。十世鲁宏投诚清朝后,鲁氏后裔继续为勤王四处征战,先后破写尔素、沙马、蓝占巴等叛军,直至雍正二年(1724年)七月,平定罗卜藏丹津后,战事渐少。1929年,“改土归流”后,绵延明清、雄踞西北长达五百多年的鲁土司势力渐趋消失。由于历代鲁土司及其所部鲁家军在明清大小军事行动中的积极表现,为两朝构筑起了广阔西北的强大边防防御体系,土司地方与中央政府也因频繁的军事互动实现了相互认同。

4.文化依附

明代在西北地区设置羁縻卫所以来,大量汉族兵民迁徙入驻,与当地信仰藏传佛教的土族、藏族、蒙古族等杂居共处,形成了儒、释、道共存的文化格局和农、牧、畜兼施的生业形态。“与文化中心区存在差异的文化群体,并不局限在特定的文化归属圈内,一旦渐染主流文化之风、遵循主流文化的标准,理所当然地成了主流文化区的一部分而表现出对国家的认同和忠诚。”[17]

明朝以降,在与中原汉文化的互动交流中,以孝悌忠信为核心的儒家精神及以中正平衡为追求的审美观念不断渗入连城鲁土司所辖的少数民族中,与当地蒙元传统游牧文化元素相适应,成为其民族心理的重要组成部分。《鲁氏家谱》载:

(明成化元年)冬十月,(鲁鉴)捐俸资一百两,重修本卫儒学。[2]162

(清乾隆七年)鲁氏族党约三百余家,计殷实者勉以礼让,贫寒者加意体恤。且置义田一区,以为婚葬之助,迄今亲疏无不德焉。而且雅重儒士,培养人材。几列青衿,加以优礼,免使勤功。其有材质而力不能读书者,尝助薪水之资。开设义塾,以倡训课,而民皆化为秀良。[2]173

另外,明政府为巩固自身统治,对蒙古人、色目人等民族推行同化政策[18]。如《明史》载:“以后土官应袭子弟,悉令入学,渐染风化,以格顽冥。”[7]6415鲁氏家族内部由此形成了敦儒学、习礼义的文教之风。

由于身为蒙元后裔的鲁氏家族及其所辖土民长期信奉藏传佛教,“重佛法,而又重于国师,诸蕃以羡慕而寺,诸夷恋住随绕,至死不移”[19]。为了有效地实施管控,稳定西北边地,明政府在河湟地区推行了“兼容并取,因俗而治”的宗教政策,大力推崇佛教,大通寺、感恩寺、大云寺、妙音寺等藏传佛教寺院在鲁土司操军守备之地开始大规模兴建。《增修大云寺碑记》载:“凉州大云寺古刹……旧有浮图五级,未及合尖。至万历壬辰岁(1592年),本城副将鲁光祖施砖瓦补砌,完前功。嶐嵸百八十尺,与清应寺塔双峰插天。称五凉一奇观云。”[2]265

此外,大量迁入的汉族信仰道教,所以鲁氏家族还在其辖境内兴修玄真观、城隍庙等道教宫观。《鲁氏家谱》载:

时大虏入犯永昌,公提兵东援凉、庄,西角甘、肃,大战于六泉,斩虏首一十八级。虏众环围,困战三日,乃吁天私祷曰:“如俟麟殄灭戎寇,廓清疆宇,元帝、关王当阴为庇佑,一战溃围。如数当尽,麟致身不恤也。”语毕,忽天大风,血战溃围而出。时甘肃大将某、凉州副将某俱逗留观望,公即据鞍草疏弹劾之。事闻诏下,建玄真观于连城。[2]163

鲁土司家族大力修建佛教寺院、道教观坛,希望借助神权来为家族世代承袭的特权服务,同时也为稳定地方社会秩序起到了关键作用。

二、叛服不常:西南播州杨土司矛盾的央地关系

与以连城鲁氏为代表的西北土司“世笃忠贞”的形象相比,明清时期的西南土司却往往“叛服不常”,即其在王朝初期尚能忠顺于朝廷,中后期则走向割据、反叛的道路,具体表现为对内盘剥土民、对上僭越违制、对外骚扰周边,甚至公然悖逆王朝国家。以播州杨氏土司为例,考察西南土司叛服不常的央地关系。

(一)王朝初期,忠顺朝廷

唐末以降,杨氏先祖即开始世统播州地方,至明初土司制度施置历近七百年。作为西南边防世职土官之一,杨氏于明初与中央王朝仍维持着顺君恪职的王臣关系。《遵义府志》载:

洪武四年,明太祖平蜀遣使谕之。五年,播州宣慰使杨铿、同知罗琛、总管何婴、蛮夷总管郑瑚等相率来归,贡方物,纳元所授金牌、银印、铜章,诏赐铿衣币,仍置宣慰使司铿琛皆仍旧职。[20]688-689

播州杨氏得以继续以土官身份统治贵州遵义民族地区,履行朝贡纳赋、征调驻防的义务。据史志文献记载统计,自明初归附至万历二十四年(1596年)平播战争结束,播州各级土官朝贡次数达151次之多,所贡方物也种类繁多,有马匹、木材等。明政府坚持“厚往薄来”,以多于边地土司所贡之物予以回赐,如“洪武二十年,征铿入朝,贡马十匹,帝谕以守土保身之道,赐纱五百锭”[20]689。军事征调上,征兵民、修治所、建屯堡,参与拱卫王朝社稷,“播州向设操守土兵一千五百人,今拨守怀远、靖南、夭漂、龙场各二百人、宣化百人、安宁六百人,其家属宜徙之同居,为固守计”[20]690。对于中原文化,明初杨氏出于政治考量,亦兴科举、建孔庙、治学宫,表现出积极的共享倾向,“洪武二十一年,播州宣慰使司并所属宣抚司官各遣其子来朝,请入太学,帝敕国子监官善训导之”[20]689。

(二)王朝后期,割据反叛

1.对内盘剥土民

土司制下,土司往往“世有其地,世管其民”,土民绝对依附于土司家族,沦为供其驱使奴役的工具。西南诸土司中,土民受盘剥之深,尤以播州杨氏土司治下为甚。《两朝平攘录·播上》载:

万历元年,应龙年二十一岁,始袭职,及在位久,益奢淫无度,日事游猎宴饮,服御僭用龙凤,纹宫室违制,黄金饰户,象牙为床。及将净身男子擅充内官,选土民美女擅充宫眷。州民有女十三岁以上,皆献之应龙,谓之呈身。须不用,乃嫁。不呈身而嫁者,罪至死,尝一日而斗割三十二人。[21]

播州杨氏土司穷极奢靡、享乐、酷杀之能事,欺压其他五姓土司和七姓豪族。《登坛必究》亦载:

征采皆用五司之民力,四方结纳皆索五司之民财,不思爱恤其人民,而反怼怨焉。始而信七姓之欺弄以虐五司,继而任一己之猜疑复虐七姓,敌国尽在舟中,而人心离叛,不可收拾,彼且纵恣残暴日甚一日。[22]

西南播州杨氏土司的残暴统治致使播州地区出现“未有播害及五司而黔之军民不概受其荼毒”[23]的凄苦境况。

2.对上僭越违制

世守播州使得杨氏土司在这一地区“树大根深”“攀枝错节”,势力不断坐大,家族、地域意识膨胀,终于于明中后期产生割据叛逆之念。史志载:“播自唐虞为三苗地。古来叛服不常。……(杨应龙)声色满前,奏乐饮酒。令州人称己为千岁,自朝栋为后主。”[20]187-188杨应龙甚至在海龙囤驻地题联“‘养马城中,百万雄兵擎日月。海龙囤上,半朝天子镇乾坤。’又扁其门曰‘半朝天子’”[24]。文教上,也开始采取抵制态度,“禁锢文字,寇仇儒生,以蒸报为礼义,视菹醢为名教”[25]。万历十八年(1590年),贵州巡抚叶梦熊、巡按陈效先后上奏勘问杨氏罪状[20]694。万历二十年(1592年),本应坐法当斩的杨应龙,以二万金并请兵征倭为名得以赎身,“回至松坎,杀害押回官军,遁还巢”[26]。杨氏土司正式与明朝为敌,明政府开始了长达七年的平播之役。“万历二十一年(1593年),王继光率兵进剿,应龙佯约降,而统苗兵据关卫击,官军杀伤大半。”[20]695二十七年(1599年),贵州巡抚江东之又进剿,官军全军覆没,江东之被革职。二十八年(1600年),明军分綦江、南川、合江、永宁、乌江、沙溪、兴隆卫、白泥八路进剿杨应龙部,应龙节节败退,仓皇同爱妾二阖室缢且自焚。至此,杨应龙叛乱被肃清,割据播州、袭29代的杨氏土司统治正式结束。

3.对外骚扰周边

明朝归附中央王朝的播州杨氏土司为保守地区统治利益,常常与周边土官或联合结盟、或冲突征伐,结成了复杂的战略关系。《明史》载:“隆庆二十三年,玠至蜀,察永宁、酉阳皆应龙姻媾,而黄平、白泥久为仇雠,宜剪其枝党。”[7]8046杨氏自杨烈仇杀长官,相攻剽垂十年。杨应龙袭职以来,更与周边土司交恶。“万历二十四年(1596年),应龙残余庆,掠大阡、都壩,焚劫草塘、余庆二司,及兴隆、都匀各卫,又遣其党围黄平、戮重安长官家,势复大炽。”[20]695-696万历二十五年(1597年),劫江津,临合江,掠洪头、高坪、新村诸屯,又侵湖广四十八屯,其叛乱范围进一步扩大。万历二十八年(1600年),杨应龙勒兵袭龙泉司,“思南鹦鹉溪土官安民志率部卒三百据守,死之。吏目刘玉銮偕妻子并死于贼”[27]。在常年对周边的骚扰侵掠中,播州杨氏土司势力不断坐大,地域观念膨胀,国家认同危机加深,最终在明末平播战争中淡出了历史舞台。

三、明清西北、西南土司家国认同差异的思考

明清时期,中央政府沿袭并改造了自秦汉以来历代封建王朝为统治边地少数民族而采取的羁縻制度,发展出了系统化、规范化的“以土官治土民”的土司制度,并在西北、西南多民族地区广泛施行。然而,同为中央王朝设置并纳入国家职官体系中的地方首领,西北、西南土司的家国认同意识却有着较大差异,由此导致两地土司家族不同的政治命运。如上所述,以连城鲁氏为代表的西北土司“世笃忠贞”,基本维持了西北和平稳定的地区环境,而以播州杨氏为代表的西南土司则“叛服不常”,地区内多动荡不安。究其原因,主要有两个方面:一是南北方社会历史环境的差异;二是中央对两地治边政策的不同。

(一)南北方社会历史环境的差异

西北、西南自古以来就是我国多民族交错杂居的地区,地形地貌复杂,民族成分多样,形成了两地迥异的生业方式和地域文化。

1.生业方式

西北地区深居内陆,高原、山地为主的地形特征和干旱少雨的气候条件,使得境内从东到西依次呈现为黄土高原、戈壁沙滩、荒漠草原等地貌景观。生活于此的藏族、土族、蒙古族、裕固族等民族根据各自所处的自然条件发展出的游牧生业方式迫切需要与中原地区的农耕民族进行物质交流以发展生产,且长期的游牧生活所形成的部落制组织形式,具有浓厚的血缘色彩,明朝将当地土官、土民、土兵完全并入卫所体制的做法正是由这一组织特性所决定的。西南地区则因丘陵、高原、盆地等地形单元交错分布的特点,区域之间相互隔绝,难以进行有效的交流,彝族、壮族、白族、苗族、傣族、黎族、土家族等诸多民族各据一隅,形成了大大小小、互不连属的政治、经济单位。加上农业生计方式的自给自足以及对生产和住地要求的相对固定性,封建领主制成为其主要的社会组织形式,地缘观念重于血缘观念,容易形成偏安一方的割据势力,其对封建中央王朝的依赖性远不及西北土司那样强烈。

2.地域文化

地域文化对西北、西南土司家国认同的影响主要是通过宗教文化实现的。久居西北的吐蕃、蒙古等民族信奉藏传佛教,元明清三朝统治者意识到这一点,“因其俗而柔其人”[28],充分利用宗教对人民的教化作用,实行“惟因其俗尚,用僧徒化导为善”[7]8572的宗教政策,笼络、扶植有影响力的藏传佛教教派,授封僧侣、广建寺院,借此巩固王朝统治。随着藏传佛教的内渗,甘青土司与寺院僧侣逐渐结成利益联盟,并衍生出一批僧职土司,如鲁氏十五世土司鲁纪勋庶子热尔根班智达堪布为妙因寺寺主,因排行老三,又称“三太爷”。宗教势力与封建权力的相互依从维持了西北土司的地方权益及其与中央王朝持久的和平关系。西南土司地区虽在明中期以前有着较为浓厚的中原文化氛围,儒释道三教也在当地不同程度地得到传播与尊崇,播州杨氏土司甚至以重构族源记忆的方式,自认汉族后裔,但因当地文化的教化作用并没有西北地区那样广泛而深刻,故其国家认同的文化心理基础并不牢固。明中后期,西南播州杨氏土司地区甚至出现了废弃儒学、停扶政教机构等抵制中原文化的现象。

(二)中央对两地治边政策的不同

1.政治地位

西北、西南土司在国家体系中的政治地位是由其所处地区的军事战略地位所决定的,关涉土司国家认同意识的强弱。西北地区虽为苦寒之地,但其之于中央王朝的意义不容小觑。清顾祖禹《读史方舆纪要》中也说“欲保关中,先固陇右”[29]2091“欲保秦陇,必固河西;欲固河西,必斥西域”[29]2210,足见开发、经略西北对于中央王朝的重要性。为了有效控制和治理广大的西北边疆,明清两朝只能招抚、利用当地故元官吏,使之在卫所的节制下协助中央政府管辖地方。明朝在播州地区所设宣慰司、宣抚司、招讨司等土官衔号较蒙元时期的宣慰使、宣抚使、招讨使在品级上有所降低[7]7980。明政府对于土司家族的婚嫁也有严格的限制,《明会典》载:“土官土舍嫁娶,止许本境本类,不许越省……”[12]626此外,明朝称播州土司“其人原是卉服鸟语之伦,同处豺虎虫蛇之内”[30],由此看来,明朝西南土司的政治地位偏低,这也就减弱了其对于王朝国家的认同程度。

2.土流参治

土流参治是明朝为治理西北、西南多民族地区而采取的一种职官管理制度,是对土司制的创新与完善。由于土官来源不同以及地域文化的差异,土流参治在两地的实践也各具特点。西北地区的土官多为内迁来的蒙元旧吏和当地部族首领,根基尚薄,故常被纳入都司卫所中,由流官充任卫所长官予以牵制,土官皆以劳绩之多寡获得官级授受,表现出以流为主、以土参流的特点。西南地区的土官则以世守于斯的土著豪酋为主,根基深厚,除了武职土官外,还有如云南武定府土官凤英、景东土酋俄陶等文职土官,土官数量也较西北地区多。他们既是地方首领,又是行政主官,掌握军政大权,官职品级往往以其原官授受,“其府州县正贰属官,或土或流,大率宣慰等司经历皆流官,府州县佐贰多流官”[7]152,表现出以土为主、以流参土的特点。在西南土司地区流官权力极小,甚至受土官节制。随着土官们势力的膨胀,互相争夺地盘和利益,地区纷争不断,尤其是明后期播州土司杨应龙的叛乱彻底暴露出了明朝“土流参治”政策的弊端。

四、结语

综上来看,土司的家国认同是对其所属家族及不同时期中央王朝认同的统一。由于西北、西南少数民族聚居区生业方式、地域文化、政治地位的不同以及明清王朝对两地治边政策的差异,一定程度上影响了连城鲁土司和播州杨土司对家国关系的认知与建构,最终走上了不同的政治命途。鲁氏通过家谱编修、接受赐姓塑造忠孝的家族形象,又从政治、经济、军事、文化四个层面全面内附中央,恪尽地方土官之责,遂历明清两朝而依然存续。杨氏则因独特的社会历史环境和“以流参土”的职官制度,在治理地方的过程中,家族、地域认同强化,国家认同危机加深,于明末平播战争中就已早早地淡出了历史舞台。从宏观的社会背景来看,土司制的施行是封建王朝治理民族地方的一次成功实践,但体现在具体区域中的土司家国认同意识仍有较大差异,造成诸种现象的内在机制和外在条件仍需学者作进一步的探讨。

通过对以鲁氏、杨氏为代表的西北、西南土司迥异的家国认同过程的比较以及对造成这种现象原因的分析,认为潜藏在其中的经验和教训对于我们今天认识和处理家国关系具有一定的启示意义。土司等民族地方政府代表国家治理边疆民族地区,行使有限的自治权力,其治理能力的高低直接影响着国家公信力的构建和少数民族群众对国家的认同,而对土司治理能力的基础要求也就是对其“家国同构”意识的要求。历史上诸如鲁土司、杨土司的案例已深刻表明:离开了“国”而谋求某一“家族”或某一“地域”独立发展的道路是行不通的,只有将家族、地域与国家的命运结合起来,团结和带领边疆少数民族群众积极投身到民族地区经济、文化、社会的建设中去,与各民族一道同担责任、共谋发展,才能在更大程度上凝聚共识、增进认同,才能更好地实现地区的和平稳定和国家的长治久安。