98 岁“女愚公”靳月英

2021-05-31

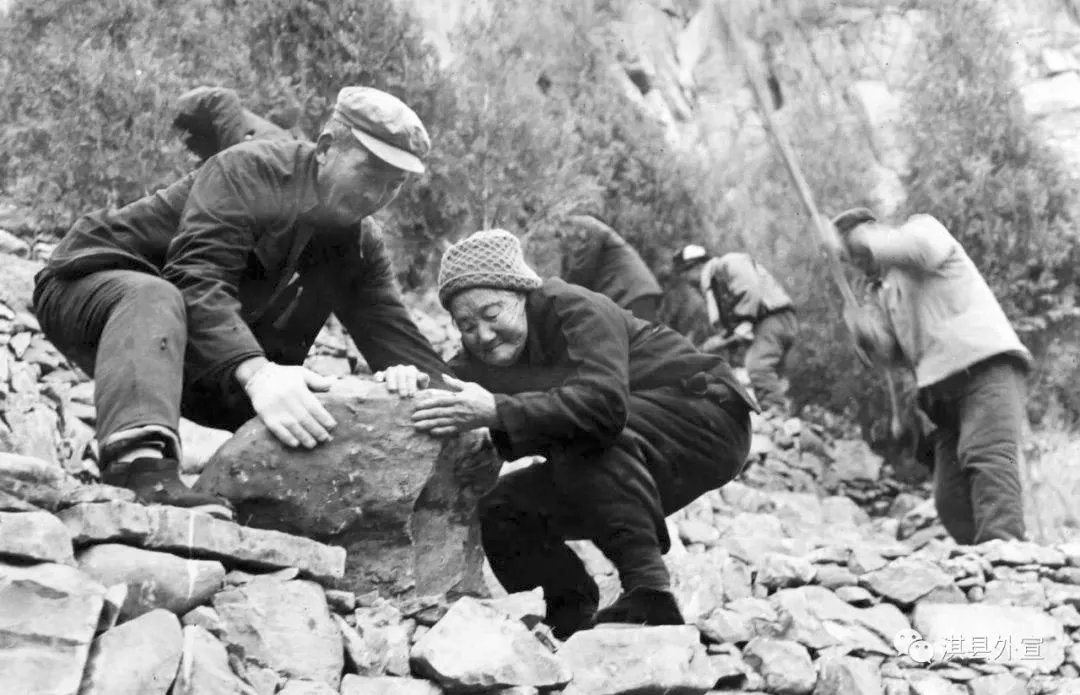

“支前女英雄”61 岁上山种树:“种不活再种,好好管护,兴许死不了。娘要搞成了,也能给旁人带个头!”

今年98 岁的靳月英,出生在河南省淇县一个贫苦农家。1984年8 月,61 岁的她到北京参加全国“双拥”先代会,受到党和国家领导人的接见。也是在那次,靳月英第一次登上了长城。看到长城两边的山上绿油油的,老人非常羡慕。她家在太行山深处,山上没有树,到处是光秃秃的石头。

当时国家正号召绿化荒山,靳月英觉得家门口就是荒山,应该种树。从北京回来,她告诉儿子儿媳,她要上山种树,却遭到了家人和乡亲们的一致反对。

靳月英家所在的鱼泉村四面环山,山上都是石灰岩,不仅转化成土壤的过程慢,而且存不住水。老辈人做过试验,种下的树吸不着水,扎不下根,成活率极低。

因此,靳月英一说要上山种树,没有一个人支持她。不料,老太太犟劲上来了,硬是不信这个邪。村里人都知道靳月英脾气倔,她要做的事谁也挡不住,便都无奈地摇摇头,不拦她了。

其实,靳月英在这一带是赫赫有名的“支前女英雄”。1942 年,八路军来到太行山,19 岁的靳月英不仅鼓励丈夫冯青海加入八路军武工队,自己也加入了妇救会。缝军鞋时,她把自己棉裤里的棉花掏出来缝进军鞋里,再往棉裤里塞些干草御寒。

1947 年3 月,在掩护部队撤退的一场战斗中,冯青海壮烈牺牲。当时,他们的儿子冯小锁才8个月。年仅24 岁的靳月英,化悲痛为力量,继承了丈夫的遗志。平时,她自己吃山野菜、地瓜藤充饥,把省下的口粮全送到部队;战时,她冒着枪林弹雨救护伤员,从没打过“退堂鼓”。寒冬腊月,为了给战士们做棉鞋,她掏空了家里仅有的一条破棉被。夜晚,儿子冻得直哭,她裹着塞满茅草的“棉衣”搂着儿子取暖。

作为老烈属和老党员,靳月英先后担任过村党支部委员、副乡长,一直干到61 岁退休。那些年里,她得过百余项荣誉,受到党和国家领导人的多次接见。

从北京回村的第二天,她就扛着䦆头,挎着箩筐,揣着干粮上山了。儿媳妇劝她:“妈,这山上您见过几棵树?祖祖辈辈都种不活,咱能种活吗?”靳月英却说:“种不活再种,好好管护,兴许死不了。娘要搞成了,也能给旁人带个头!”

倔老太担水上山浇树,不小心脚下一滑,一个趔趄滚下山坡,腿上蹭掉一大块皮,鲜血直流……

可要把树种活,谈何容易!春天是种树的季节,靳月英从秋天就开始刨树坑。很多山岩呈70度陡坡,乱石堆积,石厚土薄,靳月英就先把乱石刨松,用石块码成围堰,再背着箩筐从石缝里抠土填进树坑中。

山上没树荫,日出干晒,下雨硬淋,雨雪来了,靳月英用毛巾缠住额头,不让水往眼里淌。冬天土石冻得干硬,一䦆头下去只留个白点。山风大时站不稳,她就跪着干,或者趴在地上挖。太阳下山了,她顶着月亮干,没有月亮的晚上就摸黑干。

次年开春,靳月英挖好了280多个鱼鳞坑。她卖掉牲畜,买来200 多株侧柏苗,精心栽种到了山上。倒霉的是,那年恰逢严重干旱,侧柏抵不住太阳的暴晒,叶子都卷成了细条。靳月英护苗心切,干脆担水去浇树。

山路崎岖陡峭,她几乎是一步一挪地把水担上山。由于年纪大,她一趟只挑得动30 多公斤水,根本浇不了几棵树。于是,她便想着多挑几趟,中午也不休息。一天中午,天气炎热,知了叫得都倦了。靳月英在担水上山的路上,不小心脚下一滑,一个趔趄滚下山坡,腿上蹭掉一大块皮,鲜血直流……

当时,荒山野岭,求助无门,靳月英委屈得直哭,暗暗骂自己真是自讨苦吃。可哭了一会儿她又对自己说:“又不是别人叫你干的,没决心就回去!”这样想着,她擦擦眼泪又接着干起来。

功夫不负有心人。那年,虽然经历一场大旱,靳月英仍然种活了170 多棵柏树。看着山崖上渐渐泛起星星点点的绿色,老太太大受鼓舞,种起树来更有劲头和信心了。

靳月英的儿子冯小锁当时在乡民政所工作。有一天晚上,他左等右等不见母亲回来,就进山去找,结果发现靳月英又从高崖上跌下来了,摔断了胳膊,起不了身。冯小锁赶紧背着母亲回家。路上,老太太自言自语:“别树没种成,命搭上了。”可一回到家,她又说:“命搭上就搭上吧,总算干了点儿事。”

靳月英在山上种树时在石屋前就着凉水吃馒头

伤刚好了一些,靳月英就又急着进山。儿子拗不过她,又放心不下,后来干脆陪着她一块儿进山去种树。

儿媳刘小荣说,她刚开始很不理解婆婆的行为,觉得她有福不享,非要找苦吃。有一回,她上山给婆婆送饭,看到光秃秃的山上连个树荫都没有,老人就那么枕着䦆头、裹着头巾在太阳地里睡着了。三伏天,人在树荫下都热得难受,何况是在山坡上劳作!看着熟睡的婆婆,刘小荣心里一酸,眼泪就出来了。随后,她也加入了种树的行列。

“夏季天气说变就变,有一天,眼看天上乌云滚滚不对劲儿,我赶紧跑着去给俺娘送伞,可还没跑到地儿,雨就下大了。半路上遇到俺娘,她从里到外都被雨水给浇透了。”

在靳月英的感染和影响下,除了儿子、儿媳,孙子和孙女后来也跟着她上山种树。一家人苦战3 年,终于在昔日沙石裸露的山坡上,种出100 多亩的侧柏林。

此后,荒山越来越绿,一家人劲头更足。他们把北山种满后,又渡过水库去南山种树。靳月英年纪更大了,挑不动一桶水,就半桶半桶往山上提;使不动大䦆头了,就让儿子打了把小䦆头……

当年的那间石屋如今已被绿树环绕

后来,靳月英在山上砌了间石屋,刮风下雨就吃住在那里。小锁不放心母亲,一直陪在她身边。他焊了条铁船,常常载着母亲和树苗涉水进山。再后来,母亲年岁实在太大,他就让母亲回去,自己住在石屋里。

靳月英的重孙子冯超说,从他记事起,一家人天不亮就会把粪便担到河边,一船船运过岸,再担上山埋到树下。有时粪不够,他们还会走街串巷去拾。他们家里常常没人,不是去山上了,就是去拾粪了。

后来,被老太太的壮举所感动,村里有13 人陆续加入种树行列,县林业局也专门组织了20 余人的护林队。每逢下雨,别人往屋里钻,他们却往山上冲,因为老太太说:“趁着雨水栽树,树容易活。”

全家四代人开了8 道山19 面坡,栽种21 万株绿化树和2.2 万株花椒、核桃树等

1995 年,有人算过一笔账:靳月英一家开发出110 多公顷的山地,为栽树而挖的土,垒树坑搬运的石头能装满6000 多辆大卡车,相当于搬走了一座小山。

靳月英绿化荒山的行为,在当地产生了巨大感召力。那年,当地政府号召干部群众“向靳月英学习,向太行山宣战”,22 万人的淇县,每天竟出动近10 万人义务造林。他们在北起小柏峪南至云梦山、纵向绵延50 公里的3000 多座山头上安营扎寨,植树造林。那时人们才知道,按照靳月英家的方法,一个壮劳力一天才能挖两个树坑。

斗转星移,从1984 年到2021年,一晃37 年过去,如今98 岁的靳月英白发苍苍,已无法担水上山浇树了。但苍山为证,她为绿化荒山做出的努力让人有目共睹。靳月英带领儿子儿媳、孙子孙女和曾孙们,全家四代人开了8 道山19 面坡,栽种21 万株绿化树和2.2 万株花椒、核桃树等,使曾经乱石丛生的太行山不毛之地,变成如今的绿水青山!

前几年,靳奶奶还经常踱着碎步,来到山上的林中,拔拔草、理理荒,用手把一把侧柏长多粗了。如今年事已高,老人走不动路了,但还是放心不下她的林子,时不时就让孙辈们把她拉过去,看看小树苗有没有被动物拱歪,有没有被调皮的孩子折断……

有人说侧柏长得慢,得三五百年才能成材,但靳奶奶并不着急,她笑着说:“37 年时间光秃秃的荒山现在全变绿了,我们才4 辈子人嘛!”

太行山上大片人造林的出现,彻底改变了过去“土易失、水易流”的状况,干旱、冰雹、洪涝等自然灾害明显减少。令靳奶奶最自豪的是,她带着乡亲们上山种下的花椒树和核桃树等,如今都已长大,不少人家每年单花椒就能卖几万元。

2020 年12 月接受笔者采访时,靳奶奶掷地有声地对第五代人——玄孙冯罗皓说:“孩子,种树这活一辈子都不能丢,这一辈种完,下一辈得接着种,这片山种完,还有下一片。”9 岁的孩子似懂非懂,依偎在祖奶奶身边,使劲点头。