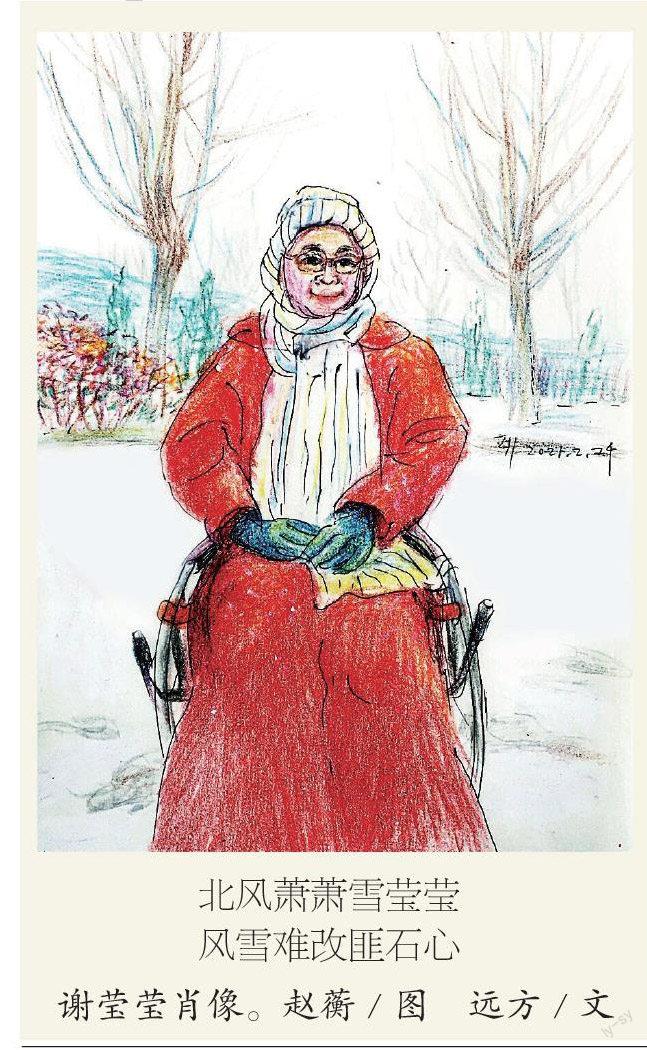

我的忘年书友“痴婆婆” 记草婴读书会书友谢莹莹老师

2021-05-30杨易

杨易

无意间进入草婴读书会书友群的时候,我没想到还有一段晶莹剔透的“时光与文学穿越”的旅程在等待着我。

在“念念不忘,必有回响”的指引中,草婴读书会以中华古典文学、德语翻译文学以及由此触动的历史为媒,链接到年过八旬的书友谢莹莹老师。谢老师生于广东汕头,长于宝岛台湾,早些年旅居德国,于上世纪70年代后期携夫君爱女定居北京,任北京外国语大学德语系教授。

从谢老师身上,我们可以看到旧时的闺秀风华;说起黑塞、卡夫卡等现代派德语作家,她滔滔不绝;聊到毕生爱侣陈家鼐(欧凡老师),她又马上回到情窦初开的年华,神情宛若二八少女……在我看来,她俨然是个神奇的女战士,打破时空壁垒,越过上世纪的政治烽火和文化断层,把光阴深处那些想象的碎片和欢乐都带到现实里。

简历上的文字并不能呈现富于层次感的生命图景,大家能在官方介绍里了解到谢老师是北京外国语大学的德语系教授、博士生导师,拿到过台湾大学历史学硕士学位与柏林自由大学日耳曼学硕士学位,担任过德国比利菲尔德大学语言文学系学术助理、语言中心讲师,于1976年到北京工作,曾翻译《变形记》《德米安:彷徨少年时》《朝圣者之歌》《温泉疗养客》等。可比起讲台上、论文里那令人尊敬的导师形象,微信朋友圈里的谢老师更活色生香:文学翻译、名画欣赏、诗词雅趣、落泪葬花、美食烘焙、漂亮衣饰、忧国忧民、故人追怀、网络购物、乒乓桌、恩爱秀……好像没有什么闺趣和她没有交集。大家可能很难从那女才子式的端庄、可爱中窥见总是被人们用沧桑、深沉、厚重一类词汇堆砌的“历史见证者”的影子,更无法想象因为腰椎神经肿瘤的“戏弄”,谢老师已经在轮椅、床榻上缠绵30多年。我总是隔着几英寸的手机显示屏对着“痴婆婆”(谢老师的昵称)全没顾忌地撒欢,她也习惯“闺蜜祖母”似把她的奇思妙想、娇言俏语从首都“输送”给远在上海的我。

“痴婆婆”和她亲爱的“拗公公”(陈家鼐老师昵称)一生浸润在没有文化戒心的通识教育里,他们身上既有中华古典才子的儒雅,又有西方开明知识分子的气质,与文艺青年们躺在故纸堆里遐想出来的“中西合璧”形象十分契合。谢老师幼年时期正值“二战”结束,她在乱世的推揉下,一个不留神就会找不到家。后来她跟随父母迁居台湾,在台中质朴风物的浸润和开明恩师的教诲下出落得灵气逼人。她接受了良好的教育,被保送台湾大学农业化学专业,后改学历史学,顺利获得台大历史学硕上学位,并在大学校园里结识毕生挚爱——正直、磊落、帅气、才华横溢又可以同时在工程、数学和人文的海域里遨游的陈家鼐。他们一起留学柏林,在充盈着诗歌、哲学、科技和制造业的德国看遍了风景。割裂的地缘容易催生出各种猜想和偏见,寻根的本能、“自由”的定義像万花筒一样变换着姿态。对谢老师和陈老师来说,中国大陆被包裹在神秘的故土血脉里,散发出关于自由的新渴望。于是,激荡在“另一个世界”的潮水推着他们又一次做出选择:离开德国,定居北京。他们这些知识分子的回归为当时的中国大陆带来了很多国际前沿的新鲜空气。

40多年来,所有的坎坷和灾难,都在“痴婆婆”的灵魂和肉体上刻下了烙印,但这些并没有抹掉她的少女感。经常不敲个门就突然猛烈袭击的腰椎神经肿瘤疼痛,成了她日常“最密切的小魔鬼”,她总是写诗和对方说话,一边流泪一边安抚被逼到几近发疯的神经。在德语文化的淬炼中,谢老师的文字中没有“顽强”“搏斗”之类的描述,她曾说,恶性肿瘤进入人类世界,大家既然无法相安无事,那么共处和抚慰便是最合适的办法。

在时空往来之间,“痴婆婆”的生命拥有一种始终主动延展的特质。跟随信仰与挚爱,最深的缘分停留在异域;灵魂的抉择没有后悔,一切爱恨情仇都洒落在古典和现代之间——这就是谢莹莹。