开放的传统:“背后的故事”的时间异质性

2021-05-30撰文米格尔安赫尔赫尔南德斯纳瓦罗

撰文=米格尔·安赫尔·赫尔南德斯·纳瓦罗

本文初次发表于2013 年12 月由中间美术馆、美国康奈尔大学新媒体档案馆、静恩德凯主办的“背后的故事”国际学术研讨会。作者米格尔·安赫尔·赫尔南德斯·纳瓦罗是西班牙穆尔西亚大学艺术史系副教授。

前段摘要(《向远处看》):

徐冰的作品似乎在此展现了第三种场域,它是一种介于不同传统之间的场域,而非仅仅是一种混合。一些认同霍米·巴巴关于文化际观念(23)的批评家们已经在特定的当代中国艺术家的作品中讨论了这种“第三场域”。正如曹星原和罗杰·艾米斯所指出的:“徐冰以及其他艺术家们在遨游于两种不同的文化场域之后创建了这种‘第三场域’,由此,他们能够在中国文化的话语之内,借用新奇的西方观念去从事有着数百年悠久历史的中国文化议题。”(24)

“背后的故事”具有这种第三空间,但这里的空间一定不是向翻译或者整合的混合空间的转型,而是形成了一种具有张力的、具有不可解决的对立的空间,正是它维持了运动和持续流动。

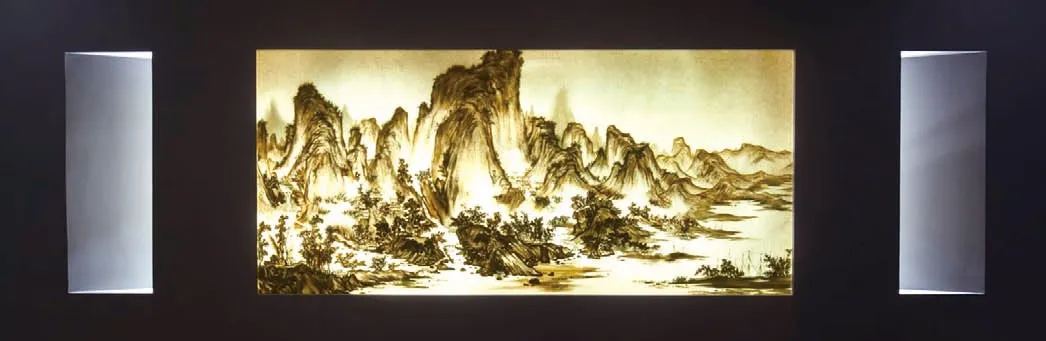

徐冰《背后的故事:春山访友图》

再造媒介

所以这种“中间”空间就是时间、注视之间,最终也是技巧与媒介之间冲突的空间。通过越过去看,去看背景,观众在展板上看到的图像之去蔽的构成过程就产生了。打开了背景,艺术家就展示出作品是“如何产生的”以及“如何运作的”。观众着眼于背后的东西。他/她拉开了帷幕。齐泽克会说这是典型的后现代:去蔽、敞开、展示,高度可视性几乎无所不在。(25)所有东西都是能被看见和展示的,好像一个人打开了一种神秘之音,又好像巫师的盒子暴露了它的伎俩。正如罗莎林德·克劳斯观察到的那样,这些东西就是艺术和文学的特性,从七十年代以来,叙事构造过程的显露表明正是通过它幻觉才得以产生。(26)这也是俄罗斯前卫艺术家如塔特林或罗德琴科所做的:去展示艺术并没有什么秘密,并没有什么只有少数几个人才得以接近的神秘知识,因此艺术史是能被民主化的。在徐冰的作品里,去蔽也发生在表明作品是如何产生以及图像是如何被创造的。实际上它告诉我们,错觉是通过与手中的画笔一挥不同的技术被创作出来的,不是通过心灵的表现,而是投射出的一定形状的阴影在消失之时产生了其他形状的错觉。这与另一种不同传统的皮影戏剧传统有关,在与历史和中国特性有关的原型中也有其地位。但是阴影并不是通过当代技术被投射出来的,表面上完美测算过的光亮使人想起了摄影中的灯箱。

徐冰似乎在此用了一种特殊的图像机制。这与一种大体上看起来概念性的图像有关,是基于距离的表现手法,然而,这是通过利用在场之物、通过接触来形成的。这与一种新的符号形态有关,这种符号形态介于接近与距离之间,介于在场与不在场之间,介于接触与概念表现之间。同时它也与想象的风景图像和真实风景的痕迹有关。而且,如我们上文提到的,正是徐冰放在作品背景中的那些碎片产生了另一面的形状,它们是属于这个展览举办城市的残余之物。在这个意义上,可以说出现在屏幕上的每一个风景都是一种痕迹风景,是对真实之地有真实表现的风景。这是一种创造特定场域概念化的作品的方法,是一种使图像变得实在的方法。在图像去实在化和像素指示物及支配消失的时代,徐冰创造了实在图像,通过敞开这些图像,他展示了它们的浓度和密度,它们如环境一般的形体,它们与绝对幻灭的对立,他们对消失的抗拒。

徐冰 《背后的故事:鹊华秋色图》材料:干枯植物,垃圾等、磨砂玻璃

“背后的故事”是作为技巧和媒介的聚合而被构造的。当作品打开的时候,它不仅打破了你的注视,也打破了媒介的单一性。在这个意义上,它创造了一种不同的媒介。这个作品进入了罗莎林德·克劳斯所定义的“后媒介境遇”,在艺术创作中以放弃媒介本体论为其特征,这也是典型的现代艺术传统。(27)徐冰所有作品的特征正是不同媒介的使用,这些媒介在每一件作品里聚合又被改变。绘画、书法、雕塑……旧的媒介总是被颠覆掉而消失,从而产生不再属于这一或那一领域的新媒介。在“背后的故事”中这种后媒介性得到了明显的呈现,创造出一种冲突中的新媒介以及艺术家实现了颠覆其他的媒介。

为了分析詹姆斯·科莱曼和威廉·肯特里奇的作品,克劳斯已经密切注意到了这一系列过程。(28)比如在科莱曼的例子中,他使用固定图像(幻灯片)就好像它们是运动的图像,这一方式意味着被使用的媒介再造了自身;它们不是照片或电影,而是介于这两者之间的不同的东西。(29)这是媒介的颠覆也是艺术家的挪用。同样的情况也在肯特里奇的画作里存在,通过颠覆传统技巧来进行创造而赋予了生机。(30)艺术家使用擦掉画作作为创作的方法,并用一种模拟电影记录下来而加以运用。这几乎就是对技巧的解构,好像他正在打开画作,在一定的意义上打破了幻觉,留下了创作过程的轨迹。轨迹当然涉及到肯特里奇作品所回顾的问题:种族隔离的记忆不可能被删除。

徐冰《背后的故事:树色平原图》2018 年材料:磨砂玻璃及各种装置

无疑,能看到“背后的故事”接近于这种媒介再造。它制造了一种媒介及媒介所包含的所有事物之间的冲突——一种在世界上活动、思考和认识经验的方式。这种媒介间的冲突也是现时性之间的一种冲突或张力,时间的十字路口产生了一种具有异时性、现时性的媒介。这种使用媒介或技巧的方式属于不同的历史时刻,而且包含了一种被哈尔·福斯特描述为“非同步的”现时经验,这对他来说是当今艺术的主要策略。(31)这种策略,对像斯坦·道格拉斯、卡拉·沃克、格伦·利冈或前文提到的科莱曼和肯特里奇这样的艺术家而言是很平常的,主要特征是构建一种“出于旧形式残余的新媒介,以及把单一的视觉结构中不同的现时标记结合起来”。(32)

徐冰《背后的故事:夏山图》2018 年

对福斯特和其他人来说,媒介的使用例证了面对时间是采取一种姿态,把过去当作开放的并且影响现在的东西来考虑。(33)历史是活生生的而且能被改变,当在过去做事情的方式与媒介被置于与现在的关联之中时——不同的过去对应不同的现在——就产生了类似于使得认识历史成为可能的一种短暂循环。当然,被本雅明在其作品中发展的历史之意义在这里是根本性的。(34)这个意义上的历史与时间也被理解为面对全球化现时机制的一种姿态,包含了单一现时线索中所有的现时性:资本主义和技术进步的现时性。如福斯特所提到的:“非同步性的部署给资本主义文化的集权设定施加了压力,质疑了它的永恒要求;他也用它自己的意愿符号挑战了这一文化,并且质问它已丢弃了的自由、平等和博爱的梦想。”(35)

如上所述,在福斯特如此实践的概念中,本雅明的思想占据了核心位置。留存在时间沟渠中的“非同步性”理念能被用来给予现在以形式,反对进步的时间——一种在其进程中产生了大量残骸的时间。在本雅明的哲学中,多余的、被拒绝的、过时的、被时间排除的、隐藏在阴影中之物是真正能帮助我们去思考这个世界并改变它的东西。因为正是在剩余物之中才能发现破碎的和未实现的梦想、被打断的可能性。吸引本雅明的是时间残渣中的潜在能量。由于这个原因,拾破烂者这个形象对他形成自己的历史视域来说就是根本性的。本雅明用来构成历史的就是那些四散的片段。在这种方式中我们必须理解他就《拱廊计划》的工作方法所作的著名引言:“这一计划的方法:文学蒙太奇。我不需要说任何东西。仅仅是展示。我不会偷窃任何价值,不会占用任何有独创性的构想。只是这些破布,废物——这些东西我不会列出详细目录,而只是考虑在通过唯一可能的方式通过利用它们进入它们自身。”(36)

在“背后的故事”中碎片以文字的方式出现。而且这种碎片产生了一种同时是错觉和真实图像的图像,因为风景产生的是真实的风景,在时空中被定位。辩证法于是在图像-阴影之间(这是我们在前面看到的)和图像-剩余物(这是我们在底下发现的)之间形成。徐冰所做的是讲明两种图像来创造一种“阴影-废弃物”图像。(37)最后通过这样做,他颠覆了媒介、看的方式和图像的境况。

所以徐冰看起来将自己置于与两种艺术传统既远又近的位置,把作品理解为时间交叉的地方,像一种异时性。高名潞认为徐冰的作品可以被看作“一种对传统文化的解构”。(38)然而,假如我们仔细考虑一下我们到此所说过的一切,我们就能深深地感觉到相对于西方传统,徐冰更接近中国传统:“有趣的部分是深入中国绘画与艺术之本质的探针。偶尔我好奇我为什么与中国绘画合作而不是油画,它应该是我们绘画与艺术的一种暗示,是我们感知世界、思想和自然之联系的线索。”(39)在对传统绘画的颠覆和外在疏远之下,徐冰所做的是设法触及中国传统的含义。而且他不是通过一种内在的记忆或一种对过去技巧的僵硬重复来做到这一点,而是通过激活历史,展现着传统的含义。艺术家离开了是为了再一次去看。好像他试图从外部去看他自己,但从另一点来看,同时他又触到了底。几乎是从扭曲的方式去看,用畸形的、残缺之物去看,而它们也起作用了。也许这是一个开放的时间,破坏历史以便使其能够运作。

无疑在这里徐冰让传统进入了游戏并激活了它,让它动了起来。他用来激活传统并与之合作的方法是讽刺性的和聪明的。首先,他用中国传统变得琐碎并在西方仅仅是图像——或在中国自身想要变为一种简单图像的方式把原型、语言、想象放到一张屏幕上,以一种易于被解读的单纯表现放置于“他者”的屏幕上。用一种“错误”的传统,或是已经变为可触的、可见的也因此是可控的符号的“传统图像”“他者”作为出发点,他这样做或至少似乎是这样做就是打破图像并使其“去崇高”。艺术家用断绝幻想和去蔽行为的样式来给传统“去崇高”。他升起帷幕来展现碎片,来显示结构的基础“在另一边”。一定程度上这是用解构来做的,展示了事物是如何被制造的,显示着图像和结构的接缝处。

徐冰《背后的故事:黄山图》2017 年

因此徐冰使用了一种对当代艺术来说很具有代表性的策略:到背后去。但是他使用这个策略的方式,尤其是他的策略所拥有的意义离开了西方后现代实践的单调的训练反射,我们必须根据中国传统来理解它。基本上徐冰所有的作品都能被看作是对语言的批判,他对语言的批判在此充满了传统。传统并没有完全逝去;它总是留存于底部。正如徐冰自己说的:“属于你的才是你自己的……是你的文化背景和你的生命。它决定了你的艺术倾向和艺术风格。你的背景并不是你自己的选择”。(40)传统是那种总是在你身边的东西。重要的事情是知道如何去识别它。也许这是批判性地栖居于我们注定于此生活的世界的唯一途径。

全文标题分别为:

一、多元化时间

二、向远处看

三、再造媒体

除本文已刊登文章注释外,完整注释可参考原文。

(23)Homi S.Bhabha,The Location ofCulture (London:Routledge,1994).

(24)Hsingyuan Tsao &RogerT .Ames:“A Dilemma in Contemporary Chinese Art”,载于Tsao,Hsingyuan,and Roger T.Ames.Xu Bing and Contemporary Chinese Art:Cultural and Philosophical Reflections

(Albany:State University of New York Press,2011),xp.xv.

(25)Slavoj Zizek,Looking Awry:AnIntroduction to Jacques Lacan ThroughPopular Culture (Cambridge,Mass:MITPress,1991).(26)Rosalind Krauss,The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths (Cambridge,Mass:MIT Press,1985).

(27)Rosalind Krauss,A Voyage on the North Sea:Art in the Age of the PostMedium Condition (New York,N.Y.:Thames &Hudson,2000).

(28)Rosalind Krauss,Under Blue Cup(Cambridge,Mass.:MIT Press,2011).

(29)Rosalind Krauss,“Reinventig the Medium”,Critical Inquiry,25.2 (1999),pp.289-305.

(30)Rosalind Krauss,“‘The Rock’:William Kentridge’s Drawing for Projection”,载于Perpetual Inventory(Cambridge,Mass.:MIT Press,2010),pp.55-88.

(31)Hal Foster,Design and crime:and other diatribes (London:Verso,2002),pp.123-144.

(32)同上,p.137.

(33)见Daniel Birnbaum,Chronology (Nueva York :Lukas &Steinberg,2005).

(34)在下面的书里我详述了这一点:Materializar el pasado.El artista como historiador (benjaminiano) [Materializing the Past.Artist as(Benjaminian) Historian] (Murcia:Micromegas,2012).

(35)Hal Foster,Design and Crime,p.139.

(36)Walter Benjamin,The Arcades Project.tr.Howard Eiland and Kevin McLaughlin (Cambridge,Mass.&London:The Belknap Press of Harvard University Press,1999) p.460.

(37)我使用了西班牙术语“so(m)bra”,同时能用于“shadow”(sombra)和“waste”(sobra).见我的书La so(m)bra de lo real.El arte como vomitorio (Valencia :Alfonsel Magnànim,2006).

(38)Gao Minglu,Total Modernity and the Avant-Garde in Twentieth-Century Chinese Art (Cambridge,Mass:MIT Press,2011),p.229.

(39)Xu Bing,“My art's ways and means”,Decoration,2008,4.

(40)引自Judith Goldman,“Notes on Xu Bing’s Prints”,载于Landscape/Landscript.Nature as Language in the Art of Xu Bing,Shelagh Vainker编,(Oxford:Ashmolean Museum,2013),p.5.