山水画“论”

2021-05-30撰文一凡

撰文=一凡

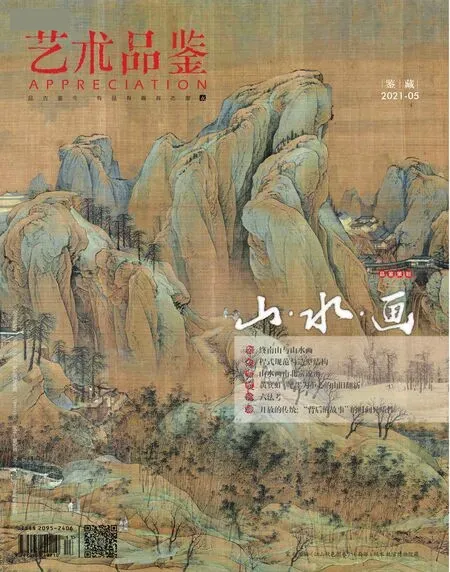

对页图:南宋 萧照《丹林诗意图》(局部)原作尺寸:28×26cm 美国克利夫兰艺术博物馆藏

“论”从字面意义看,是一种不同于创作的理性逻辑能力,而画论则是对绘画艺术进行总结、归类、评价的方法论。中国的山水“方法论”一般认为起于宗炳的《画山水序》,宗炳言:“且夫昆仑之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹。迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。”这是对中国山水画观看方式的概括。

理论与创作之间的距离非常近,也非常远。近在理论常常是实践的总结,创作又常常能丰富理论体系;远在理论侧重理性活动,创作实践又具有感性活动特点,能够同时掌控论与作的人,似乎是操纵着两种逻辑能力。在古代绘画理论史上,基本都是画家论画,宗炳是画家,宗炳之前的顾恺之、谢赫都是画家。而为山水画提供透视学上的“三远”论的郭熙也是画家,他们都是在实际创作中总结经验,推动山水画“自觉”发展。

但正如技法的成熟容易导致程式化后果一样,理论也必然经历从“自觉”到“不自觉”的过程,当理论趋于统一,画论也必然从“方法论”向“推崇论”倾斜。

被董其昌尊为南宗文人画之祖的王维,是在需要被后人阐释的过程中逐渐取得地位的。苏轼作为王维的第一把推手,对王维的画有“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗”的评论,这句评论使得诗意与画意拉近了关系,由此,诗与画的互文类比成为品评绘画的一个重要标准。但其后,王维的绘画地位被一步步拥上台面,明代张丑首次尊王维为祖,至董其昌《画旨》则直言:“文人之画自王右丞始,其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子……”

我们有时会难以分辨那些对绘画做出评论的“画家”“评论家”究竟动用了几分情感、几分理性又包含几分客气话在其中。

吴克军《终南阴影——中国山水画的变与不变》中认为,像宋濂“画法三变说”、王紱“山水画三期论”、王世贞“山水图式五变说”、张丑“三变二源说”、何良俊“正脉说”、杜琼“金碧二李水墨王维说”等,说明都是基于一家之言、一己之好的自说自话,每个画评者都希望建立自己的话语体系,各种说法之间有共识也有巨大差异,设下了诸多解读障碍。

当代理论家彭德先生曾言,艺术的本质是趣味与偏见,那么画论是否也是基于趣味的评论呢?

当代理论家王林先生又言,面对艺术作品,即使是最敏锐的批评家也做不到发现一切可能实现的种种解释。推崇毫无偏见的批评和推崇纯粹的个人印象一样,过于天真。固然,“局限性”使得许多作品都带上时代的印记,顾恺之和谢赫在山水画并未完全独立时并不能有针对地谈谈自己对山水画的观点;郭若虚说“六法精论,万古不移”我们似乎也能宽容对待了。

当一个敞开各种可能性的时代来临,我们的确能够变得宽容。只是,需要警惕被推崇的权威和经典,因为理论终究是一家之言,艺术作品也只是极其个人化的选择而已。