基于数据挖掘探究中药复方治疗子宫内膜异位症用药规律

2021-05-29王慧颖朱玉清丁彩飞

王慧颖 朱玉清 丁彩飞

子宫内膜异位症是指子宫腔被覆黏膜以外出现活性内膜的一种妇科常见疾病,好发于育龄期妇女,常引起痛经、性交疼痛、月经紊乱、不孕等,严重影响患者身心健康及日常生活[1]。目前治疗常采用口服非甾体类抗炎药对症止痛、激素类药物抑制内膜活性以及手术切除病灶等方法,但存在复发、月经改变、卵巢功能减退等问题[2]。多项临床研究表明,中医药治疗该病疗效确切[3]。本研究借助数据挖掘分析中药复方治疗该病的组方配伍规律及临床用药特点。

1 研究方法

1.1 数据来源 以“子宫内膜异位症”“中医药”或“中草药”或“中药”“内服”或“口服”或“内治法”为检索词,检索2000 年1 月—2020 年6 月公开发表在中国期刊全文数据库、万方数据知识服务平台、维普网、中国生物医学文献数据库中有关内服中药治疗子宫内膜异位症的临床文献。

1.2 纳入标准(1)子宫内膜异位症诊断符合公认的诊断标准[4-6];(2)以中药复方作为治疗组主要干预措施,服用方法为内服;(3)出自不同研究团队的临床研究采用同一主方者均纳入;(4)重复发表的文献仅记录1 次;(5)药物录入时不同的证型分别录入。

1.3 排除标准(1)非临床研究型文献,如动物实验、病例复习、病案报道等;(2)中药组方记录不完整或为单味药;(3)治疗组仅采用中药注射剂、中医外治法、灌肠或常规西医疗法者;(4)无明确结局指标或实验结果明确无效者。

1.4 数据规范 参照全国中医药行业高等教育院校“十三五”规划教材《中药学》[7]对文献中涉及的中药名、中药功效进行规范:(1)如生芪统一为黄芪,八月札统一为预知子;(2)因炮制方法不同功效相近的计为同一味,如醋延胡索统一为延胡索,功效不同者则分别计入,如生姜、干姜。

1.5 数据录入 将符合纳入标准的资料由两位研究者分别独立录入到Excel 2010 表中,中药变量转化为二分类资料,有则记录为1,无则记录为0,经多次核对、校验后建立数据库。

1.6 统计学方法 应用SPSS 25.0 统计软件对纳入中药进行频次及频率分析;应用SPSS 25.0 的系统聚类算法挖掘常用药物处方,聚类方法选择组间联接,测量区间选择皮尔逊相关性,输出格式为树形图;应用IBM SPSS Modeler18.0 统计软件的Apriori 模块对高频药物进行关联规则分析,挖掘出潜在的药物组合,参数设置为支持度≥10%,置信度≥80%,最大前项数为2。

2 结果

2.1 药物频次、频率统计 本研究共收录明确治疗子宫内膜异位症的方剂347 首,涉及220 味中药,累计频数3985 次,其中当归的使用频数最高,为195次,频率为4.89%;其次为赤芍,频数为152,频率为3.81%。使用频数最高的前10 位中药分别是当归、赤芍、莪术、延胡索、桃仁、川芎、甘草、丹参、三棱、香附。使用频数≥30 次的药物有39 味,活血化瘀药使用频次最高,其次为清热凉血药、理气药、补虚药,见表1。

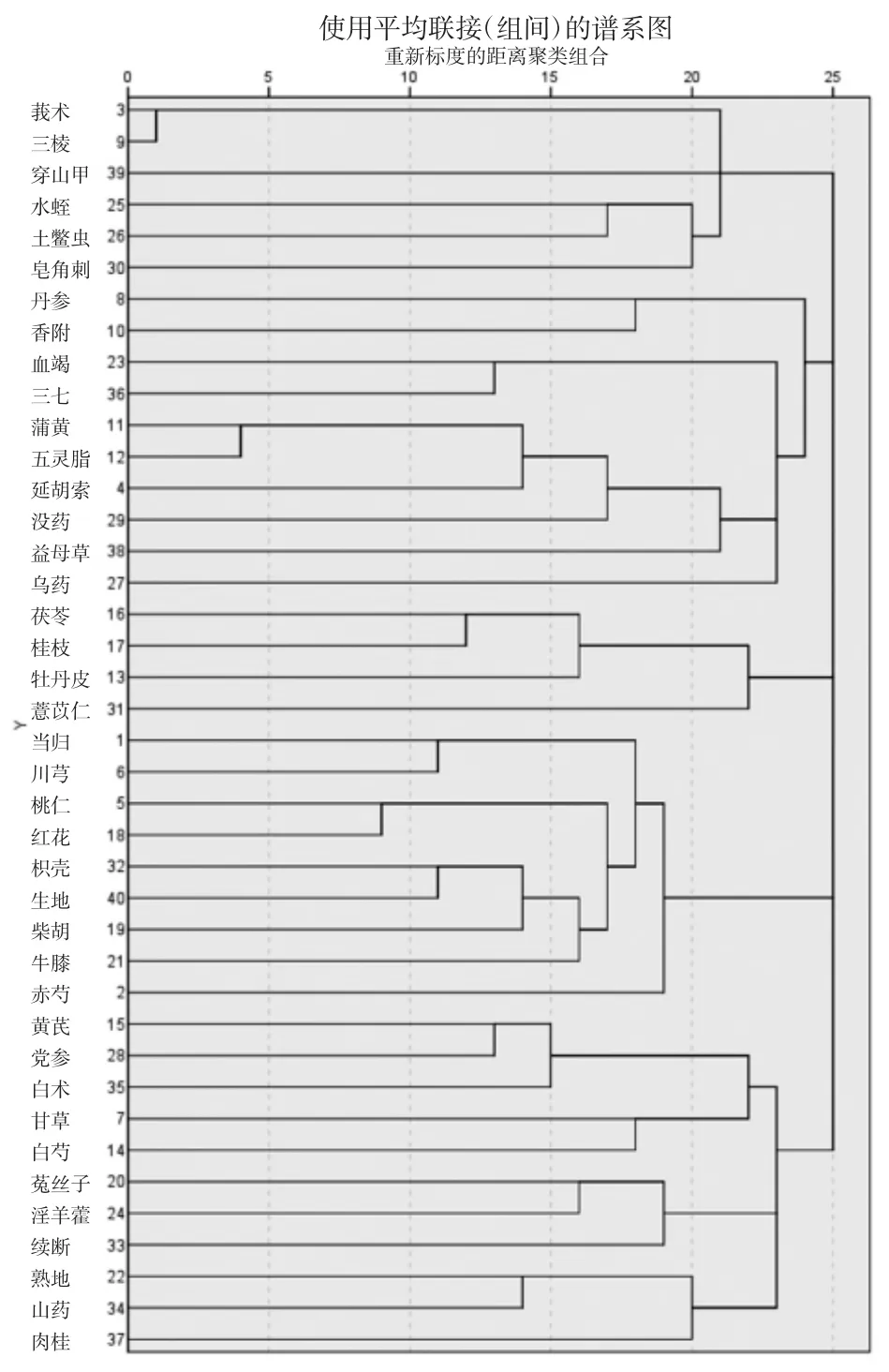

2.2 高频药物系统聚类分析结果 应用SPSS 25.0统计软件中的系统聚类算法对39 味高频药物进行聚类分析。共提取到5 组核心药物组合:(1)肉桂、山药、熟地、续断、淫羊藿、菟丝子、白芍、甘草、白术、党参、黄芪;(2)赤芍、牛膝、柴胡、枳壳、红花、桃仁、川芎、当归;(3)薏苡仁、丹皮、桂枝、茯苓;(4)乌药、益母草、没药、延胡索、五灵脂、蒲黄、三七、血竭、香附、丹参;(5)皂角刺、土鳖虫、水蛭、穿山甲、三棱、莪术。见图1。

图1 内服中药复方治疗子宫内膜异位症系统聚类树状图

2.3 关联规则分析结果 使用IBM SPSS Modeler18.0 中的Apriori 算法对39 味高频药物进行关联规则分析,共获得8 条常用药物组合,具体关联规则见表3。

表3 内服中药复方治疗子宫内膜异位症药物关联规则(支持度≥10%,置信度≥80%)

3 讨论

中医古文献无“子宫内膜异位症”记载,根据其临床症状可归属“痛经”“癥瘕”“不孕”等病症范畴。历代医家多认为瘀血阻滞是该病的基本病机,在治疗上以活血化瘀为主[8]。如《景岳全书》提到:“瘀血留滞作癥。”《诸病源候论》曰:“血结于子脏,阴阳之气不能施化,所以无子也。”

本研究通过对治疗子宫内膜异位症347 首方剂所涉及到的39 味高频药物用药分析可见,活血化瘀药使用频次最高,其次为清热凉血药、理气药、补虚药。《血证论》云:“瘀血在经络脏腑之间,则结为癥瘕。”《黄帝内经》云“坚者削之,结者散之”“血实者决之”,因此在治疗上以活血化瘀为根本大法。瘀血留而不去,久瘀化热,热蕴血分,燔灼营血,炼血为瘀,久则积成癥块,瘀热不去,则癥块不消,故清热凉血药在子宫内膜异位症的治疗上应用也较多。《医学入门·妇人门》提出:“善治癥瘕者,调其气而破其血,消其食而豁其痰,衰其大半而止,不可猛攻峻施,以伤元气,宁扶脾胃正气,待其自化。”理气药和补虚药的应用正契合治血先调气,扶正以除积这一观点。研究发现,子宫内膜异位症患者存在T 淋巴细胞功能降低、NK 细胞毒性减弱等免疫缺陷,导致内膜细胞在盆腔异位种植、生长,异位内膜又刺激免疫应答,诱导炎症加速,使血液流速减慢、血管壁血栓附着,与中医血瘀、正虚、热毒理论相近[9]。

系统聚类结果显示,第一类药肉桂、山药、熟地、续断、淫羊藿、菟丝子、白芍、甘草、白术、党参、黄芪,为十全大补汤加减而成。本方首见于《太平惠民和剂局方》,是补益气血的经典方剂。《黄帝内经》云:“正气存内、邪不可干。”子宫内膜异位症病程较长,病情反复,中医认为久病及肾,久病必虚,故该病常有本虚的表现。虚可致瘀,瘀久则虚,本虚与标实互为因果,在子宫内膜异位症的治疗中,益气养血,补肾填精的作用不容忽视。此方在十全大补汤基础上配伍续断、淫羊藿、菟丝子等药,补气养血同时可增强补肝肾功效,故常用于气血亏虚型、肾虚血瘀型子宫内膜异位症[10]。第二类赤芍、牛膝、柴胡、枳壳、红花、桃仁、川芎、当归是血府逐瘀汤的主要构成药物。《景岳全书》提出:“凡欲治血,则或攻或补,皆当以调气为先。”《慎斋遗书》云:“癥瘕积聚,并起于气,故有气积气聚之说。然癥瘕属血病者,气聚而后血凝也。”气滞所致血瘀在子宫内膜异位症发病中的作用不能忽视[11]。血府逐瘀汤为经典的理气祛瘀之方,具有气血兼顾、升降相因、补泻兼施的配伍特点,可通调畅达气血,将成形之气血化为无形,从而使癥块消散,故常用于气滞血瘀型子宫内膜异位症。第三类药为丹皮、桂枝、茯苓、薏苡仁,是桂枝茯苓丸的主要组成药物。《金匮要略论注》描述桂枝茯苓丸:“桂枝芍药一阴一阳,茯苓丹皮一气一血,调其寒温扶其正气。”《景岳全书》提出:“治积之要,在知攻补之宜。”子宫内膜异位症的治疗需在扶正与祛邪中权衡,不宜攻伐太过。桂枝茯苓丸全方组方精炼,药性平和,攻邪而不伤正,化瘀而不耗血,故可作为基本方用于各证型子宫内膜异位症[12]。第四类乌药、益母草、没药、延胡索、五灵脂、蒲黄、三七、血竭、香附、丹参为膈下逐瘀汤化裁而来。膈下逐瘀汤原方用于治疗膈下积块,痛处不移,卧则腹坠等疾患,具有活血化瘀,消癥散结的功效。与血府逐瘀汤相比,本方活血祛瘀之力更强,止痛之功更好。加入的三七、血竭、没药具有活血止血,止血而不留瘀功效,故可用于临床表现为痛经较甚、经期延长等气滞血瘀型子宫内膜异位症[13]。第五类由皂角刺、土鳖虫、水蛭、穿山甲、三棱、莪术构成。近年来,根据子宫内膜异位症的致病特点,不少学者提出“络病”的新观点[14]。女子具有经、带、胎、产的生理特性,与胞宫和奇经八脉关系密切,胞络为胞宫的脉络,胞宫功能正常有赖于胞络气血正常运行,络脉具有易积成形的特点,病程日久则可形成癥瘕包块。叶天士提出“初病在经,久病入络”的观点,子宫内膜异位症患者大多病程较长,症状符合络病的临床特点。络脉细小,非草木之品可达,土鳖虫、水蛭、穿山甲等虫类药为血肉有情之品,善爬行、窜动易入络脉达病所,消癥散结同时具有填补奇经,恢复奇经八脉正常的气血运行功效。此方更长于破血行气,消癥散结,故常用于血瘀阻络型子宫内膜异位症。

关联规则分析共得出8 条药组关联规则,其主要是活血化瘀药与补血药当归的配伍应用。其中当归、川芎使用频率最高。当归、川芎药对源于《仙授理伤续断秘方》治疗外伤瘀血作痛之主方四物汤,具有补血和血之功。当归侧重于养血活血,而川芎侧重于行血散血,两药同用,则养血和血、活血祛瘀之功更甚。当归、川芎配伍延胡索可加强其行气止痛功效,配伍赤芍则活血化瘀之效更强。当归、红花两药性味归经相似,当归养血补血力佳,红花活血祛瘀效强,两者配伍有祛瘀而不伤血,养血补虚而不碍瘀之效。三棱、莪术为经典相须药对,《医学衷中参西录》认为二者“为化瘀血要药……治女子癥瘕……性非猛烈,而建功甚速”。关联规则所提取的活血祛瘀药与补血药两组核心代表药物也反映出现代医家多认为子宫内膜异位症多属正虚邪实,在活血化瘀同时不忘顾护正气。

通过对347 首治疗子宫内膜异位症方剂用药规律的研究显示,活血化瘀药使用频次最高,清热凉血药、理气药、补虚药次之,契合子宫内膜异位症血瘀的病理基础,清热活血药、理气药、补虚药的应用提示子宫内膜异位症的病机可能与热毒、气滞、本虚等病理因素相关。治疗上根据不同证型以益气活血、补肾活血、行气活血、破气行血、通络化瘀为主。本研究应用数据挖掘技术从已发表的文献中总结中药复方治疗子宫内膜异位症的用药规律,但由于文献质量,数据挖掘技术本身的局限性等多方面因素,上述总结出的结论有待临床的进一步验证与完善。