乡村文化视域下土家族摆手舞的演化路径探析

2021-05-28杨壮壮张华江后赵兵

杨壮壮,张华江,后赵兵

(1.湖南师范大学体育学院,湖南长沙 410081;2.湖北文理学院体育学院,湖北襄阳 441053;3.四川轻化工大学体育学院,四川自贡 643000)

0 引言

摆手舞是土家人所创造、享用、演化和传承的运动类乡村文化,与土家族的文化、生产、祭祀、宗教、社交、娱乐等活动都有着紧密的联系.民众在参与摆手舞活动的过程中,将农耕文化、生活方式、民族特性等历史沉淀和文化遗存注入其中,从而内化为集体性的文化认同、民族认同、地域认同等情感.此外,摆手舞拥有浓厚的乡村文化气息,是土家族优秀传统文化的重要代表,然而随着社会的变迁,摆手舞中所蕴含的乡村文化正渐行渐远.面对全球化和城市化发展所带来的对乡村传统文化生态体系的挑战,立足新时代在乡村文化的视域下思考和研究摆手舞的演化路径,具有十分重要的现实价值与文化意义:一方面能够追根溯源,为摆手舞的传承者们带来应对挑战的启示,使摆手舞融入新时代,适应新时代的发展;另一方面可以为我国民族传统体育文化演化路径的研究提供思路,助力新时代体育强国、文化强国的建设.

1 摆手舞的源起与特点

1.1 摆手舞的产生

摆手舞历史悠久、源远流长,是一项具有土家族特色的民族传统体育运动,也是土家人休闲娱乐首选的体育项目[1].在2006年5月以民间舞蹈的类别被列入我国第一批国家级非物质文化遗产名录(批准文号:国发〔2006〕18号,项目编号:Ⅲ-17).经过不断的演化与传承,现已成为鄂、湘、渝、黔等土家族聚居地区民众在现代生活中喜闻乐见、接受度高的娱乐性民族传统体育运动,并且是土家族节日生活中的一项重要内容.

摆手舞的产生有多种说法,其中有三种较为权威:一是祭祀说.据传土家人是巴人的后裔,五代至宋朝时,出现了多位为土家族做出过杰出贡献的土司王,土家人为了表达对先祖的敬重与崇拜,便举行祭祀仪式缅怀先祖,在《蛮书校注》卷十上有着“巴氏祭祖,击鼓而祭.”的记载,根据这一段记载可以得知,原始的摆手舞是一项祭祀先祖的活动;二是战争说.据《华阳国志·巴志》记载:“巴师勇锐,歌舞以凌殷人.前徒仰戈,故世称之曰武王伐纣,前歌后舞也.”通过学者考证,武王伐纣的歌舞即是巴渝舞,而巴渝舞是由白虎舞演化而来,白虎舞中“虎步龙行”的独特动作与土家族摆手舞中的“甩同边手”十分类似,由此可以推断摆手舞产生于战争;三是劳动说.土家族摆手舞中有非常多的动作反映农事生活,比如“挑水”“插秧”“耕田”“打黄豆”等动作,均是从农事活动中直接演变而来.除这三种外还有狩猎说、土王好舞说等说法,但认可度相对较低.

1.2 摆手舞的特点

摆手舞在土家族方言里被叫做“舍巴日”,有大摆手舞和小摆手舞之分,大摆手舞的参加者众多,少则百人,多则千人甚至上万人,场面壮观,规模宏大,通常三年举办一次,主要表现土家人征战、狩猎、民族迁徙等盛大场面,清代诗人彭施铎在《溪洲竹枝词》中描写到“福石城中锦作窝,土王宫畔水生波.红灯万盏人千叠,一片缠绵摆手歌.”这正是当时湘西土家人跳摆手舞的盛况;小摆手舞通常在摆手堂举行,参加者相对较少,人数在数十人到百人不等,一般一年一次,主要展现土家人的生产、生活场景,有“绩麻、插秧、挖土、撒种、抖跳蚤、水牛争斗”等动作[2].作为集体性活动的摆手舞,土家族的男女老少都能参与其中,具有广泛的社会性,在舞蹈过程中头、肩、手、腰、臀、脚等各部位随着音律的节奏舞动,跳一圈下来大概需要6分钟时间,具有较高的健身和健心功能,长期坚持会使舞者得到全身心的锻炼和提高.摆手舞的基本动作为摆手,主要有单摆、双摆、回旋摆等摆动方式,其最鲜明的动作特征是“同手同脚”“一边顺”,并且上不过肩、下不过膝,摆动幅度小[3].其舞蹈动作中的“插秧”“撒种”“种苞谷”“纺棉花”,“拖野鸡尾巴”“犀牛望月”“跳蛤蟆”“磨鹰展翅”,“扫地”“打蚊子”“抖跳蚤”“擦背”,“开弓射箭”等分别反映了土家人从事农耕、渔猎、生活及军事战争等活动场景[4].由此见得,摆手舞表现的内容丰富,民族特征鲜明,富有浓厚的土家族乡土文化气息[5].

2 摆手舞的功能及其乡村文化属性

2.1 摆手舞作为文化的功能

文化被创造出来就是为了有用,所有民族的文化都是本民族集体性生活方式、思想和社会心理的体现,每种文化都因有他种文化所不能替代的作用和功能而存在.摆手舞是土家族民族文化的载体,土家族的民族信仰和民族精神通过摆手舞得以弘扬和传承.乡村是摆手舞的发源地,摆手舞的精髓在乡村文化中孕育,被乡村文化所守护,摆手舞从本质上来说就是一种乡村文化.

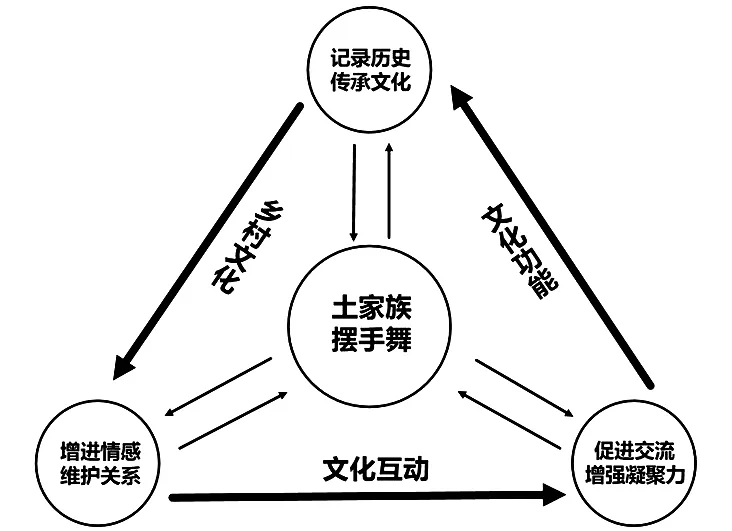

如图1所示,摆手舞作为土家人创造的一项艺术形式、一种乡村文化,其有三大功能:一是记录土家族的历史,保存文化记忆.摆手舞在土家族的历史记录和文化传承中扮演了重要的角色,土家族是世所公认的没有文字只有语言的民族,对于土家族的历史,只能通过口头讲述,而摆手舞的演化让土家族的历史文化有了新的展现方式,进一步的传承和延续了土家族的文化;二是增进土家人的感情,维护土家人的人际关系.由于土家族民众生活的自然环境较为封闭,人们常常聚集在一起进行一些集体活动,摆手舞便是其中最主要的项目,土家人在一起跳摆手舞,通过身体活动起到了交流情感、加强联系、维护关系的重要作用;三是促进文化交流,增强民族凝聚力.摆手舞为土家人开辟了一条通向外界的大道,现在已成为土家族特有的文化标签和土家人身上一张绚丽多彩的名片,摆手舞的“走出去”有效促进了各民族的文化交流,维系了民族情感,增强了民族凝聚力,使得民族大家庭之间更加和睦与团结.

图1 土家族摆手舞的功能示意图Fig.1 Function diagram of hand-waving dance of Tujia ethnic group

2.2 摆手舞的乡村文化属性

摆手舞中的思想观念、人文精神和道德规范,植根于乡村,源于乡村文化,乡村是摆手舞的发源地.在土家人聚居区地貌复杂,如湖北恩施州的地理环境主要由巫山、武陵、齐岳三大山脉构成,土家人生产生活的主要区域地形崎岖,山势险要,多羊肠小路与陡坡梯田,人们行走在山道上经常要下沉、侧身、顺拐、颠簸前行,只有依据地势做出相应的动作才能够背着重物稳步前行,从而使土家族摆手舞形成了“一边顺”的特点.这种“一边顺”的舞蹈动作,要求人们在跳摆手舞时甩同边手,手脚同时舞动,相互配合,随着身体的律动而翩翩起舞[6].摆手动作轻快流畅,富有节奏感,双腿屈膝,重心下沉,气沉丹田,给人一种“沉甸甸”的感觉.乡村文化孕育和守护着摆手舞的精髓,土家人聚居处的这种自然环境为摆手舞的产生与演化奠定了基础,摆手舞本质上是一种乡村文化,土家人将土家族居住的乡村文化特征通过舞蹈的形式进行展现.

3 向现代演化的摆手舞与逐渐远去乡村文化

3.1 娱神与娱人:从祭祀神灵到健身自娱

在封建社会,生产力水平较低,社会生产、实践活动所受局限性较大,在遇到靠自身能力无法解决的问题时,只能通过举行一些祭祀活动或仪式,期望与神灵进行沟通,从而得到心灵上的慰藉,巫文化由此产生.有研究认为,封建时期的摆手舞便是从这些祭祀活动中产生的.土家族居住在崇山峻岭中,自然环境较差,交通不畅,较为封闭,因此在遇到土家人无力解决的困难时,他们只能通过祭祀活动来祈求神灵,希望得到神灵的帮助从而渡过难关.在土家人的信仰中,他们非常崇拜自己的祖先,认为本族的顺境与逆境都与祖先相关,五谷丰登、身体健康是祖先的奖赏,天灾病祸、干旱洪涝是祖先的惩罚.因此,封建时期的摆手舞具有巫文化的特点,体现出了鲜明的原始特征和浓厚的宗教色彩[7].在这一时期的摆手舞活动中,参与者都是土家人,他们跳摆手舞的目的是祭祀先祖.

近代,中国饱受外国侵略者的摧残,战火蔓延到整个中华大地,空前的民族危机和持续不断的各族人民反抗运动,推动着民主革命的进行.土家族聚居地区的人民群众积极投身到反抗斗争中,既有在中国共产党领导下的反帝反封建斗争,又有以反对资产阶级为主的自发斗争.湖北恩施、来凤、巴东等县,先后出现许多农民武装,被土家人称为“神兵”.“神兵”是为了“反对苛捐杂税、反对军阀”而组织起来的.此时的摆手舞具有迷信色彩,土家人信仰土王、信奉强者,他们把生前强大的头领及对本族做出过重大贡献的逝者当作本族的守护神来崇敬,并把他们英勇抗敌的事迹口耳相传.“神兵”们在长矛、大刀上系红布,头缠红巾,在“梯玛”的主持下,借助咒语“身穿铁盔铁甲,脚蹬铁靴铁袜,头戴铁龙帽,身子赛铁塔”来鼓舞士气,提高战斗力[8].

图2 乡村文化视域下土家族摆手舞的演化路径图Fig.2 Evolution path of Tujia hand-waving dance from the perspective of rural culture

改革开放之后,土家族地区的文化事业随之逐步开展,民族传统文化再度被挖掘,摆手舞开始进入繁荣发展时期,形成了适应时代发展的新的摆手舞.此时的摆手舞参与者变得广泛,作为一种民族传统体育运动,没有了功利、迷信的色彩,更多的是作为健身舞而进行的摆手舞,健身型摆手舞所追求的是健身与娱乐的实际效果,而不再是祭祀的作用.经过不断演化由土家族摆手舞创编而成的健身舞、健身操问世,这些舞蹈不仅有利于促进练习者的身心发展,还能够增强人民群众参与体育锻炼的主体意识,展现出了土家人在享受体育运动带来的乐趣的同时兼顾追求自身自由的的生活观念,是土家人对生命意义与价值的理性探索.从娱神到娱人,从祭祀神灵到健身自娱,摆手舞的性质、形式与功能演化,体现了土家人对个体生命价值的全新定义,摆脱了以“神灵”“先祖”为中心的宗教枷锁,走向了以自我为中心的人本主义[9].

3.2 民族与大众:从独有民族舞到大众广场舞

演化是各类民族舞蹈在自身文化传承的过程中必然的发展规律[10].当前在土家族聚居地域流传的摆手舞其实已经成为了一种“被发明”的现代摆手舞,与传统摆手舞在形式和内容上有着巨大的差别,无论是其功能还是文化内涵,早已与传统摆手舞没有了关联.在土家族摆手舞向现代演化的进程中,出现了两次重大历史变革,直接改变了其发展走向.

第一次大变革是作为民族舞蹈的摆手舞演化为舞台舞蹈.1983年有着“渝东南门户,湘黔之咽喉”之称的酉阳土家族苗族自治县设立,1993年当地政府准备举办“庆祝自治县建县十周年演出”.在演出筹备期间为了打造民族文化品牌,准备将酉阳土家族摆手舞推上演出舞台,特意邀请了张瑜冰、据渝安等著名舞蹈表演艺术家对酉阳土家族摆手舞进行革新.国家一级编剧张瑜冰教授曾回忆“我们受邀来到了这个民风悠然的土家山寨,奉命为他们创作一台能反映土家族民俗民风的歌舞晚会.”在创编的过程中,各位专家遵循“尊重沿革,去粗取精,精雕细刻,大胆创新”的原则,根据酉阳土家族摆手舞的基本形态、原始特征,从摆手舞祈求平安、祭祀先祖、追求美好的核心思想出发,提取了“香灯舞”“铜铃舞”“三棒鼓”“面具舞”“祭祀舞”“板凳龙舞”等当地民间、民族舞蹈的精髓,融合了现代灯光、道具、服饰、背景、音乐等元素,创编出《摆手祭》这一充满浓郁土家族风情的舞台舞蹈.从而扩展了摆手舞的生存土壤,也改变了摆手舞的生存状况,推动了摆手舞的演化发展[11].

第二次大变革是土家族摆手舞被创编成大众广场舞.在第一次变革中摆手舞从祭祀舞蹈演化为舞台舞蹈,主要是演出场所发生了改变,而第二次的变革,则从根本上改变了摆手舞的功能、受众、性质以及演出场地.“在创作舞剧期间,我还受命为当地整理编排了广场摆手舞,该舞蹈仍传承至今.为了弘扬民族文化、活跃群众文化生活,酉阳地区常开展广场摆手舞比赛,群众参与的热情极高.”在《摆手祭》创编期间,张瑜冰教授在把摆手舞改编为舞台民族舞蹈时,创编出了酉阳第一套广场摆手舞[12].广场摆手舞在编排过程中不仅沿袭了“回旋摆”“单摆”“双摆”等传统动作,还增加了部分现代舞动作,使得这套广场舞动作简单通俗,各年龄阶段的舞者都能接受,受到了众多民众的欢迎与追捧,此后广场摆手舞迅速崛起[13].

摆手舞从独有民族舞蹈到大众健身广场舞的演化,从某种角度看在形式和内容上改变了其原有的功能和性质,使得摆手舞以一种焕然一新的面貌出现在土家人的生活中,但在另一个角度又展现出当前土家族人民的现代性理念,即追求理性化的生活方式和生活观念.

3.3 传统与现代:从传统文化转向到乡村文化远去

伴随着时代变迁,摆手舞在从传统向现代演化的进程中充满了坎坷.特别是近代,随着国门被打开,民族传统体育文化在西方文化与中国文化、新文化与传统文化的摩擦中发生着改变,西方竞技体育文化的介入,使民族传统体育走向了一个很痛苦的文化发展图景中.新中国成立以后,在西方竞技体育的影响下,民族传统体育文化逐步趋向竞技化,由过去的民众为主体向“体育精英化”转变,离原生态的民族传统体育文化越来越远.再加上各种现代体育项目飞快地渗透到人们的生活中,土家人的体育文化观念也发生了一定程度的改变.各地区文化之间的冲突,因对外交流的不断加大进一步加强,由此导致土家族人民对现代体育项目投入更高的关注度以及过多的参与,逐渐忽视了摆手舞的传承与发展.

再者,我国民族传统体育文化虽然很早就开始走上向现代化转向的发展道路,但是民族传统体育文化的现代化转向并没有真正走进全民健身的生态圈.在这个现代化的过程中,有学者认为应该像奥运会一样,举办我们自己的民族传统体育赛事,从而对民族传统体育文化的发展起到促进的作用,但是如今看来,其效果并没有达到预期的设想.在过去举办的众多少数民族运动会的比赛中,有些项目只能看到运动员比赛的身影,现场的观众席上却鲜有观众,运动员们虽然赢得了赛事,但却没有观众的尖叫与欢呼声.这一系列现象都表明,民族传统体育文化的发展其实日渐式微[14].与此同时,受到多元文化的冲击,摆手舞等民族传统体育文化的传承与发展缺乏动力,在土家人的生活中自然而然地受到了影响与冷落.在这样的大背景下,摆手舞逐渐从主要的文化存在变成了节庆和休闲之余的生活点缀.

此外,由于文化是特定社会、特定时期的产物,是一个连续不断的动态过程[15],个体出生在某种文化中,这种文化具有一套预设的行为模式和民俗观念,个人自然的从上一代人那里继承这种文化.随着时间的推移,每一代人在自己对文化改造的基础上形成一种固定的世界观,个体要学会如何将这种观念融入自己的心理,并且将其反应在社会文化所提倡的规范和理想世界中[16].而现代人出生时的文化背景与过去的文化背景已经有了巨大的差别,土家族居民对摆手舞的认识与先辈们对它的认识自然是天差地别的.不仅如此,土家族地区的青壮年劳动力大量外出务工,青少年学生大量外出求学,加速了他们接触外来文化的机会,对土家族摆手舞的传承和发展造成了很大的影响.摆手舞的传承人们在岁月的洪流中不断老去,甚至出现令人扼腕的“艺随人亡”局面,而另一方面土家族的中、青年们却常年在外务工、学习,导致摆手舞的传承青黄不接.群众的民族传统体育文化保护意识淡薄,即使摆手舞这项体育运动保留了下来,人们也只能看到它的形式却感受不到摆手舞的文化内涵,这是因为摆手舞脱离了它的文化生态圈,其乡村文化属性已经慢慢远去.

4 结语

在从传统到现代的演化路径中,土家族摆手舞分别经历了“从祭祀神灵到健身自娱”“从独有民族舞到大众广场舞”“从传统文化转向到乡村文化远去”三个阶段.可以说土家族摆手舞的演化之路并不平坦,甚至充满了坎坷,在西方文化与中国文化、新文化与传统文化的摩擦中艰难前行.脱离了自身文化生态圈的摆手舞,其乡村文化属性已经慢慢远去,演化至今大多数人只能看到其形式却无法体会其文化内涵.同时,在摆手舞从特色民族舞蹈到舞台舞再到大众广场舞的演化进程中,土家人逐步挣脱以“神灵”和“先祖”为代表的宗教枷锁,奔向了以自身为核心的人本主义,这是土家人对自身生命价值的全新定义.尽管在形式与内容上改变了摆手舞原有的功能和性质,但却使摆手舞以一种焕然一新的面貌重新进入了土家人的生活,充分彰显了土家人追求理性化生活方式和生活观念的现代性理念.