“后来居上”

——论景观专业主导城市滨河空间建设的设计思路

2021-05-27中国城市建设研究院有限公司

文/中国城市建设研究院有限公司 白 雪

0 引言

人类依水而居,对河流有天然的喜爱和趋向;城市依河而建,在河流滋养下生长扩张。河流浇灌农田、运输物资、防御军事,成为城市赖以生存的资源,但洪水也为城市带来困扰。随着物质生活的丰富和环境问题的加重,水利工程在发挥防洪功能的同时也承载人们寻求健康、舒适、自然的城市人居环境希望[1]。在此背景下,城市滨河空间建设需考虑水利、景观、生态等多重目标的综合整治。

1 城市滨河空间的多方诉求

1.1 安全价值和生态价值

在不断强调生态文明的城市建设中,滨河水利工程除保障城市安全外,还需通过生态修复措施降低其本身对城市水域生态环境的损伤,恢复甚至提高河道之于城市改善气候、调蓄雨洪、提供生物栖息地的生态功能,倡导河道建设在城市中的可持续发展。

1.2 经济价值和美学价值

滨河区域占据城市发展的黄金地段,商、住用地集中,水清岸绿的优美环境将带动滨河土地升值,吸引建设投资,成为片区经济发展引擎。同时,滨河区域承载河流与城市共生的历史,常以鲜明的文化特色作为展示城市形象的窗口,为所在城市的重要旅游目的地。

1.3 游憩价值和发展价值

随着生活水平提高和社会进步,人们期待更舒适的居住条件、更优美的环境和更丰富的精神文化生活。城市滨河空间作为城市探入自然的前沿地带,应提供赏心悦目的风景,恢复人与自然的亲密关系,满足城市居民休闲游憩、运动健身要求,创造业态丰富、有创意、体验感强的高品质公共空间,为未来城市人居环境的发展创造更多可能。

2 景观主导滨河空间建设

各地政府逐渐意识到,面对滨河建设兼具“安全、生态、经济、美学、游憩、发展”价值的复合诉求,景观主导相较“兴利防洪”的水利主导,能统筹兼顾生态、规划、艺术、人文等内容,综合协调多种价值的实现,是城市滨河空间建设的必然趋势。政府部门由于缺少景观化意识,景观常被排序为“后来者”,较少参与河道流域生态综合治理,只能在指定区段被动接受被水利工程割裂的空间格局和遗留问题,乙方属性等客观存在的现实问题使景观专业在参与滨河建设时不享有“主导宏观调配”地位,却承担“主导建成效果”的责任,成为景观设计师面临的难题。

通过比较开封护城河和新乡凤泉湖2个典型项目中景观主导滨河建设的实践情况,讨论景观如何在“后来”的局面下适应时代特征,以“居于其他专业之上”的设计思路主导城市滨河空间建设,符合“生态文明建设、城市良性发展、人民美好生活需要”的诉求。

3 “安全、生态夯基础”符合生态文明建设的设计思路

3.1 固土护堤保水利

蜿蜒曲折的河道形态、植被茂密的河岸、起伏多变的河床,皆有利于减低河水流速,削减洪水的破坏能量,稳固并辅助水利工程发挥作用。景观参与滨河建设应提前了解水利工程情况及地方标准,从景观角度给出水利工程的环境适宜性建议,避免施工后出现无法挽回的遗憾。通过植被覆盖和驳岸改造固土护堤,并配合水利复核景观荷载对堤防稳定性的影响。

开封护城河项目是滨河空间改造带动老城更新的典型,防洪标准50年一遇,堤顶与常水位高差约2m(见图1)。得益于景观与水利设计同步,形成“水利指导河道安全,景观保障河道效果”的合作模式,在设计过程消除安全隐患。

图1 开封护城河河道改造前

新乡凤泉湖项目是滨河空间建设带动新城滨河区域发展的典型,防洪标准百年一遇,堤顶与常水位高差约7m(见图2)。景观参与于水利工程后,需严格遵守水利设定的安全标准,利用充裕滩地、绿地空间,创造辅助水利功能的软措施。

图2 新乡凤泉湖水利设施现状

3.2 活水复绿藏水利

水利工程以人的意志为出发点管理水资源,不可避免对滨河生态环境产生影响。景观作为修复生态的良药,视觉上将水利工程“藏于”滨河环境中,通过湿地恢复、植物增补、绿地串联,重新连接水利工程造成的水陆阻隔,提高滨河空间作为栖息地的价值,创造生物正常生活繁殖的理想空间,恢复健康稳定的生态系统。

1)活水——优化驳岸体系 河道驳岸体系是水陆生态系统的过渡地带,景观应在不增加驳岸受冲刷强度的前提下,巧用水流形态的平面变化与浅滩深潭交替的竖向变化优化岸线、修复基底,并选用既能抵抗水流侵蚀,又适合植物生长的生态护岸材料稳固边界,将由水利工程形成的僵直岸线恢复为优美蜿蜒、草长莺飞的生态岸线。

2)复绿——绿化生态基底 景观可涵养水源,保持水土,恢复被水利工程破坏的滨河绿色基底。合理的绿化体系由岸线向堤顶呈“草本→草本灌木→草本灌木+乔木”的过渡结构[2]。河漫滩主要以耐水湿植物及部分挺水植物适应周期性的洪水淹没环境;堤坡常选用覆盖性较好的草本或木本地被隐藏水利工程痕迹;堤顶与城市界面相邻,建议以种类更丰富、色彩更鲜明、形式更活泼的绿化形式塑造多样景观空间。

开封护城河项目河道全长11.7km,河道平均宽度24.0m。为在寸土寸金的老城中腾让绿地空间,水利选择全段渠化的断面形式。景观为弥补河道渠化折损的生态功能,在空间少、住区多的河段将重力式混凝土驳岸调整为可植草的台阶式护坡砖,采用复式断面分解堤顶与常水位之间的高差,配合植物遮挡美化;在河道摆动余地较大、绿地空间充裕的河段,以叠石、仿木桩作为驳岸材料外扩浅水区并搭配水生植物,创造常水位以上的视觉生态和适宜鸟类、昆虫生存的河岸生态环境(见图3,4)。

图3 护城河河道改造典型断面构造(单位:m)

图4 河道改造完成后的护城河

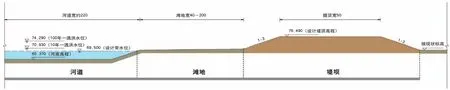

新乡凤泉湖项目河道宽200m以上,堤顶宽50m,拥有宽40~200m的滩地空间(见图5)。景观营造有深浅、内外、动静变化的水流状态和复层混交的植被体系,藏10.5km长夯实土堤于自然环境中。采用格宾石笼、雷诺护垫、生态毯等柔韧性强、孔隙率高的柔性材料为驳岸,经临水环境泥砂的自然沉积,可在表面迅速生长植被,融于环境中。

图5 新乡凤泉湖河道及堤坝断面 (单位:m)

4 “特色、合作创价值”符合城市良性发展的设计思路

4.1 至深提升滨河特色,至远带动滨河发展

景观专业因善于整合资源并统筹规划而立于其他专业之上。基于现状特征,在多样的资源中突出场地特色,提出合理的目标定位,因地制宜地划分功能区,布置活动内容,使滨河景观之于城市“土地有所用,文化有所依”,带动滨河地区持续健康发展。

4.2 前期牵引多方沟通,后期协调多专业配合

景观与多数专业的强关联性使在其前期工作中需向规划、市政、水利、环保、园林、文保等政府部门征求意见,在相互了解过程中逐渐统一认知,减少未来建设可能出现的矛盾。生态性与艺术性远超其他专业的特点使景观在后期工作中也需以宏观站位引导水利、建筑、桥梁、水电、环卫等多个专业配合联动,走共赢之路。

开封护城河项目“城池相伴”的环城格局已逾千年,景观主导统一各专业的“古城”认知,将其定位为“集休闲游憩、文化体验、历史感悟、商旅发展多功能于一体的滨水活力带”,通过“1条环城滨水绿道、5个城门节点、5大滨河公园、8段特色岸线”的“1558”环城水系结构,解决沿河百姓出行难、城市景观不突出、无法满足周边需要的问题。

新乡凤泉湖项目以打造“提供放松、交流、运动、体验的,文脉与绿脉相映生辉的城市水岸森林风景带”为目标,景观主导要求各专业根据空间主题,突出文化特征并加入新兴科技,将景观效果控制在“1条水岸森林游赏带、3条交通动线、4个主题片区、8处核心景点”的空间格局下(见图6)。

图6 新乡凤泉湖“1348”空间结构

5 “风貌、功能塑情怀”符合人民美好生活需要的设计思路

5.1 以水为媒,亲近自然

“久在樊笼里,复得返自然”,滨水地区良好的生态条件及开阔的景观视域成为人们亲水亲绿的首选。无论是跨越河流的桥梁、顺着河道延伸的台地状滨河走廊、凭栏远眺的滨水平台、供人横渡河道的踏石,或是引用干净河水的戏水广场、伴水而生的摇曳水草,皆能拉近人与河流的距离。

5.2 以人为本,共享空间

城市归根结底是人民的城市,老百姓的幸福乐园。公共空间要扩大,公共空间要提质,让人民在这里有获得感,有幸福感。公共空间的提质需景观参与,提供满足居民日常生活的互动型和社交型休闲活动。

平面窄长的特征使滨河空间以提供线性活动为特色:顺应河道的交通不仅能串联点状空间,而且兼具作业车行道、电瓶车道、自行车道、体育赛道、日常跑道等。堤顶堤脚的高差带来多种活动类型:堤顶应密切与城市侧的交通联系,适度增加服务类建筑和设施小品丰富场地功能,并利用视线高地的优势有节奏地创造开合空间,带给人们眺望水面的视觉愉悦;堤坡联系竖向交通并呈现多层次的立面观赏效果;滩地多为开敞的疏林空间,应尽可能创造与水有关且兼具趣味性和舒适性的场所。

开封护城河项目穿越人口密集的老城,拆不掉的民居限制河道更新,但也成为场地的最大特征。滨河景观复式断面的建立为人们提供更多接近水体的机会,减少城市交通对滨水活动的干扰,使护城河成为老城居民每日必看、必游的精神寄托,也使护城河的滨河建设超越普通公园成为关乎民生福祉的重要城市基础设施。

新乡凤泉湖项目为儿童设计水草丛生的戏水空间,为运动人群设计与水同行的运动跑道,为老年人提供远眺湖面的滨水平台及丰富的亲水体验。堤顶嵌套小型商业,增加运动设施,既能满足日常休闲,又为马拉松赛事创造条件。文化节点创新性地加入物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术,实现互感、互知、互动,为其带来更强烈的舒适感和体验感。

6 结语

景观主导下的滨河空间建设以“平时是风景,汛期是屏障”为目标不断实践,虽暂时无法改变“后来”的现状,但设计师应认清,景观设计能通过合理结构应对复杂的诉求和条件变化,协调其他专业不能协调的矛盾,其对滨河建设的主导水到渠成。设计师应在工作中坚持“居上”的意识和思路,通过景观实现自下而上的呼应,呼吁政府进行自上而下的引导,推动多专业合作模式的优化,为城市滨河空间创造更健康的发展模式,做出孟兆祯院士曾说的“适合人民需要的设计”[3]。