隐喻认知的具身性及文化过滤性

2021-05-27孙毅,王媛

孙 毅,王 媛

(1.广东外语外贸大学外国语言学及应用语言学研究中心,广东 广州 510420;2.宝鸡文理学院外国语学院,陕西 宝鸡 721000)

一、引 言

1980年,认知语言学者Lakoff和Johnson出版了《我们赖以生存的隐喻》,人们意识到隐喻不仅是一种修辞方法,还是一种思维方式。通过隐喻这一主要机制,人们以具体事物作为“源域”向抽象事物所在的“靶域”进行映射,从而更好地理解抽象、陌生的事物。隐喻是“我们根据不同种类的域来理解并构建一种体验域的过程”。隐喻的跨域映射大多基于人的身体体验,通常利用我们身边之物(如身体)作为源域,来理解和表达离我们较远的事物,由此体现出其具身性。顾名思义,具身性一词与身体有关,且身体是心智存在的基础。人类的心智是内在的,而思维和推理很大程度上是隐喻性的,由人类的身体所塑造。也就是说,具身性作为人类存在的本质,关乎人类的经验和认知,其将身体与心智相联系起来。

如今,认知科学领域的学者已经为具身性范式提出了各种程序性论断,包括身体是思想的、身体存在于思想中、身体扩展思想、身体将心智系统化、身体塑造思想[1](P26-27),而对其文化性的解读却很少,更鲜有人研究具身性和文化过滤性的关系。事实上,隐喻的经验基础既具有身体性,也具有文化性。由于人类共享的基本生理结构、功能和经历,因此我们对身体非常熟悉。但“身体”是一个由文化所建构的多层面概念,故隐喻主要以身体体验为基础,但同时也受到文化模型的限制。我们的身体体验和文化经验为隐喻提供了多种可能的基础。认知语言学认为:我们的概念体系在很大程度上取决于我们身体的特性和物理、文化环境的特性。“身体”是一个具有文化结构的多层次概念,它可以跨越文化,甚至是历史文化中的不同事物[1](P12-28)。因此,不同的文化模型会采用不同的方式来解释心智和身体的功能,这也就形成了形式、内涵等相同或相异的隐喻。我们的选择以及所选的主次之分,在不同文化中有着不同的含义,甚至在同一文化的不同历史时期也不尽相同[1](P12-28),这都体现了文化过滤对隐喻发展的巨大影响。

近年,文化模型对隐喻认知的影响逐步受到关注。刘振前和时小英指出,隐喻既是一种语言现象,也是一种文化现象。他们以外语教学课堂为研究对象,提出学习者对隐喻的理解在很大程度上取决于对目的语文化的理解和把握,因此应提高文化教学在外语教学中的地位[2]。刘晓宇和刘永兵基于语料库对英汉“深/浅”空间隐喻进行了对比分析,并指出了文化模型对两种语言在表达层面带来的差异性[3]。张积家等采用空间隐喻和重量隐喻的研究范式,考察了彝族人、白族人和摩梭人在亲属词性别概念加工中的空间隐喻和重量隐喻,证明了性别文化可以影响亲属词性别概念加工中的空间隐喻和重量隐喻[4]。然而鲜少有学者深入挖掘、探讨文化对隐喻认知的影响以及文化性和具身性是如何相互作用的。

基于此,本文旨在探讨以下问题:隐喻是如何从身体与文化之间的相互作用中派生,又是如何表现的?为什么有的隐喻是非常普遍的,甚至是通用的,而有的却仅限于某一种文化内?隐喻的文化性是如何对其具身性进行过滤的?

二、隐喻认知的具身性

关于具身认知的探讨历史由来已久,认知语言学认为,人类意义的传递和理解是体验的、内在的,从根本上来说既要受制于人类身体在环境中的运作,也要受制于人类感觉器官的构造。Gibbs曾概述出认知具身性的前提:“人们在行动中产生的身体之主观感受提供了语言和思想的部分基础。当身体参与到物理和文化世界,并且必须通过人与环境之间的动态互动来研究时,认知就产生了”。他认为,人类语言和思想来自于重复性的具身化活动,并不可避免地受到具身行动的塑造,理解人类认知的具身本质的关键点是“寻找身心(mind-body)和语言与身体(language-body)间的联系”[5]。王寅提出,心智哲学“具身一元观(Embodied-Cognitive Monism)”打破并批判了笛卡尔等西方学者所倡导的“身心二元论”的传统哲学观。在王寅看来,“体”与“认”两者是紧密相连的,“体”是“认”的前提,“认”是对“体”的升华,这样的关系合称为“具身”[6]。空间和身体是人们形成抽象概念的基础,人们是从认识空间和自身身体开始来认识自我的。人们时刻处于一定的物理环境当中,而处于同一物理环境当中的各类实物也对人们自我概念的建构产生了重要影响。人类习以为常地挺身于世界之中,以身体为度量衡去评估周遭世界。外部世界要符合人的要求和期待,也要做到以人为本。这与中国传统哲学所积极倡导的近取诸身、远取诸物的人本主义高度契合。

目前,进行隐喻研究的不同学派或多或少都对隐喻认知的具身性有所关注。例如,人类具身性经验(embodied experience)的语言认知机制已经在诗性隐喻的研究中得以体现。Shen称诗性隐喻在映射的方向性上似乎具有很高的选择性,也就是说,这里的映射多倾向于单方向而非双向。他通过对当代希伯来诗歌的通感隐喻的研究,发现希伯来语库能体现出通感隐喻的映射方向性,即它们多倾向于将lower terms(低级术语)映射到higher terms(高级术语)中。他认为“从低到高”的映射方向遵循了一般的认知限制[7]。通常,人类的认知规律就是从小到大、从简单到复杂、从容易到困难、从具体到抽象,所以从更加“可触及的”或“基础”的概念域到相对抽象的概念域的映射似乎更加自然。隐喻就是一个让人们用更具体或更有结构化的概念来理解相对抽象的概念的工具。即使对于人类语言最高级别的诗歌而言,隐喻语言的诗意价值和交际表现力依然源自人们对其身体活动的普通的、可察觉的感受,诗人借用这些日常耳熟能详的表达,方便人们理解诗歌内涵,并创造了丰富的人物形象和心理历程。

“概念隐喻理论”认为,隐喻在人类的日常语言和思维活动中比比皆是,绝不仅是诗性想象的一种修辞手段。不管是规约隐喻还是新奇隐喻,都以我们的身体经验(bodily experiences)为基础。譬如,在日常英语表达中就存在很多以身体经验为基础的概念映射。如:我走了一会儿神(My mind wandered for a moment);你是如何得出那个结论的(How did you reach that conclusion);我被困住了(I am stuck);我无法沿着这条推理线再继续下去(I can’t get any further along this line of reasoning);我跟不上你了(I can’t keep up with you);你太快了(You’re going too fast for me);你能再检查一遍吗(Can you go over that again)[8](P236-237)。这些隐喻都包括起点、路线和终点,遵从了“源—路—标”(source-path-goal)的图示,分别源自于人的足、手等身体部位以及对方向的感知。正如认知语言学所阐述的那样,人类意义的传递和理解是体验的或内在的,从根本上来说既要受制于人类身体在环境中的运作,也要受制于人类感觉器官的构造。

三、隐喻认知的文化性

隐喻体现在个人心智中,源于基本身体经验(embodied experiences),这种互动很大程度上由文化信仰和价值观所决定,而且形成概念隐喻源域的身体经验本身就是复杂的社交、文化结构[9](P153)。尽管隐喻在本质上是想象的,但并不是完全任意的。它要受到文化模型的影响,因此,隐喻认知又具有文化性。一方面,文化模型“能够塑造人们的信仰、行为方式以及他们对世界和自身经历的讨论方式”[9](P155)。另一方面,概念隐喻常汇集于并构建文化模型,而这些模型同时具有文化性和认知性,因此人类在形成自我世界观时也具有隐喻性。

隐喻是在语言社会团体的生产、生活过程中所积淀的,是文化在语言中的集中表达,是集体记忆里“文化沉淀”的一部分,并深深地扎根于特定语言使用者的概念体系中。隐喻是民族文化大家庭的一份子,体现着文化的百态。作为一种语言现象,隐喻与文化密不可分。根据Quinn和Holland的观点,“文化模型是对这个世界所假设的、想当然的模型,这一模型被社会成员广泛共享,并在他们对这个世界及其在该世界中行为的理解上发挥着极大的作用”[10]。身体经验只能告诉人们潜在隐喻,而要将其在既定文化中识别和提取出来,这有赖于信息接收者个体所接收的文化模式[11]。

隐喻虽基于身体,但却由拥有文化特异性的身体内部器官的具体分布格局和功能设置而得以塑造。从历史角度看,人们在理解身体器官如何运作以及彼此之间如何联系时,内部器官与外部身体部位相比,能接受宽泛的文化多样性。文化模型的确会影响人们对某一特定身体体验进行描述时使用语汇的选择。例如,人类情感本质上是抽象的,但它们大多是通过隐喻词被人们表达以及理解。在描述生气、开心等其他情感状态的隐喻中,汉语比英语更倾向于使用众多的身体部位,尤其是内部器官。例如:根据中医脏腑学说,胆囊在人的心理活动中起着判断和决策的作用,它也决定着人的胆识程度。胆囊的这种文化建构的医学特征构成了勇气概念文化模式的基础。这一文化模式的核心是一对概念隐喻:(a)“胆囊是勇气的容器”和(b)“胆是胆之气”,这是中国文化中对胆与气认识的重要组成部分。对抽象概念(勇气)的理解是通过对身体内部器官(胆囊)的特定文化隐喻理解实现的。勇气这一抽象概念,由一个概念隐喻构成为“勇气是在胆囊的气(气态的生命能量)”。概念隐喻以人体为源域,但对这个源域的选择取决于文化对人体内部器官胆囊的特定隐喻化理解,即胆囊是勇气的容器[12](P13)。语言学证据表明,这两种概念隐喻都居于中国勇气概念文化模式的核心。两者都可追溯到其更深的根源,在中医内脏理论指导下,隐喻为胆囊的“功能”提供了一个独特的视角。

隐喻的认知本质决定了隐喻的文化性,人们对隐喻概念的理解在很大程度上受文化经验的影响。笔者归纳了大量中英文中表示“建筑”概念的隐喻表述,以探究其对中西方文化分别产生的影响。以“地基”一词为例,地基(foundation/ground/base)指建筑物下面支撑基础的土体或岩体,它是工程质量安全的保障。基础是最重要的,地基是工程质量安全的保障。地基的作用是把建筑上部的负荷传给地面,因此地基必须坚固、稳定且可靠,其词义内涵包括“最低一层”、“最根本的”、“需承重”等方面,汉语借鉴这一建筑概念,赋予了其词义内涵隐喻用法,延伸出了“基层政府”、“国家基业”和“打基础”等一系列隐喻概念[13]。

隐喻也是文化传播的良好媒介。文化具有复杂性,且只有在传播中文化才能产生更大的价值,人们通常借助生动形象、感同身受、发人深省的意象来解释艰涩难懂的抽象概念,使其更易被理解和接受。隐喻具备高效的劝谏功能,具有改变受话者态度的魅力,其在社会生活各个方面无形或有形的影响都有迹可循。笔者以全国中小学学习使用的《了不起的40年》为文本探究了隐喻的劝谏机制。抽象的思政理念深邃、复杂,难以深入人心,青少年们很难理解惩治各级腐败官员之间有什么区别,而诸如“打虎”、“拍蝇”和“猎狐”这些恰如其分、生动形象的隐喻则如同一把钥匙,帮助青少年们打开思政理念理解的厚重大门[14]。

隐喻作为语言的一部分,与文化息息相关,概念隐喻影响着人们日常生活中说话、思考、感知和推理的方式。许多抽象概念在不同程度上均是由隐喻构建的,而这些隐喻多来源于在物理世界和文化世界里反复的身体体验。更广泛地说,“所有的认知都存在于文化环境中”[9](P156),“而且认知就是指当身体与世界触碰时所发生的事情”[9](P153)。不同的文化环境下孕育的价值观通常会引起隐喻认知上的冲突,进而导致隐喻在另一文化中可能不易得到识别和认可。对于“普遍的身体经历是隐喻发生的滋生地”的强调并不能否认这些产生于外部的隐喻具有文化特异性,它们在被人们理解时,尤其对于其他语种的人们而言,会变得更加的晦涩难懂。

四、隐喻认知的文化性对具身性的过滤效应

随着认知语言学的发展,学者们逐渐意识到,语言认知理论的构建不能仅仅依靠具身性而单独存在。隐喻意象虽具有身体或心理基础,但其又不可避免地要受到文化模型的影响。所以,文化和身体共同成为影响人类语言的重要因素,二者缺一不可。我们的身体体验和文化经验为隐喻提供了多种可能的基础。要选择哪些,哪些才是主要的,这些问题会随着文化的不同而千差万别。Sonya指出,若文化可被理解为被建构的现实,那么在不同的时间、不同的地点人们对具身经验的理解也是不同的。可见文化会对语言认知的具身性具有过滤作用[15]。

(一)隐喻认知、身体与文化

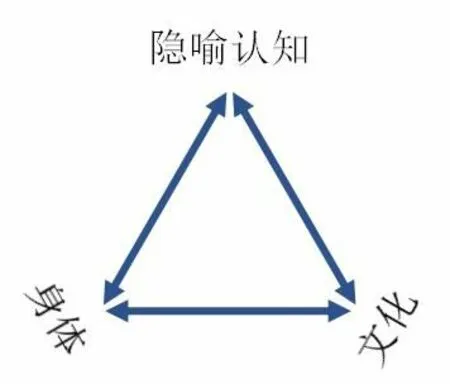

隐喻、身体和文化之间的关系极其复杂,因其彼此交织而又互相渗透,相辅相成。普遍的身体经历与多样的文化体验之间的关系决定了一些概念隐喻的普遍性、广泛性或者文化特异性的程度。从人类降世时起,每一项具身认知都寄于文化情景中[9](P153)。在人类体验世界时,文化负责身体体验之前的准备工作,而具身则负责身体体验的过程。不同的文化环境会形成不同的隐喻内涵,但却有可能存在着具身体验的相似性。而不同的文化所产生的相同的隐喻概念,却也可能存在着不同的体验。身体体验和文化经验共同决定了哪些隐喻概念能够在特定的文化圈中广泛流传。因此,语言的认知、身体与文化三者的关系构成一个三角形(如图1),每个夹角的两个连接点正是三者之间的联系之处:概念隐喻一般源于身体体验/经历(bodily experiences),而文化模型则通过身体体验得以进入概念隐喻的特殊靶域,文化模型本身通常由概念隐喻所构建[12](P29)。

图1 隐喻认知-身体-文化循环三角关系图

在语言学实例化层次上,汉英两种语言中的隐喻表达既有相似性,也有差异性。汉英语言存在互通的饮食隐喻现象,都基于共同的身体体验,尤其反映在以食味词为源域的隐喻中。例如,食用酸性食物最能刺激人的味蕾,会引起身体部位的本能反应,同时还让人联想到不愉快的事物或经历,因此常使人产生一种抵触心理。汉英语的酸和“acid”都可借指不友好的态度或嫉妒怨恨的心理,如“尖酸刻薄”(sour and cruel),“sour grapes”和对应的汉语“吃不到葡萄说葡萄酸”等[16]。这些汉英表达不论相似与否,都在我们的普遍身体经历中有着经验基础。人类的想象力很明显包括这里所讨论的隐喻用法,但这种想象力既根植于我们身体的基本结构中,又藏匿于我们身体器官进行劳动分工的部位中。隐喻经常出现在身体和文化的相互作用中。虽然身体对于构建抽象概念的隐喻来说是潜在的普遍源域,但是文化模型设立了特定的视角。从这一视角出发,身体体验的某些方面或者身体的某些部位在理解那些抽象概念时常被认为是突出而有价值的。语言学数据的系统研究应该能够阐述这种现象是如何发生的,而隐喻的跨语言学研究或许会揭露人类认知中的文化差异性和潜在共性。

(二)身体和文化的关系

身体体验存在于文化之中,是文化的重要载体。Cohen和Leung认为,绝大部分文化经由我们的身体编码才得以长期留存和延续,因而人类身体行为成为了承载文化的一种方式[17](P1278-1281)。例如,说话、走路、站立、坐、吃等这些“自然”的文化存在方式通常不会被注意到,但其会无形地且毫无争议地体现我们的心理状态和对世界的看法。当人们生气、紧张或对某物产生欲望时,会攥紧拳头以表现出对事物及其发展状况的掌控力。同样,人们生气时也会站直、身体绷紧,使自己看起来更有底气、充满力量。久而久之,紧握的双手及直挺的身体就承载了生气或紧张的文化符号。无独有偶,害羞和羞耻等情感也会使我们的身体产生即时的变化,如低头、脸红等。这些身体反应也会进一步强化我们在特定环境中的身体行为,这就是人们在感到尴尬或者受辱时倾向于“隐藏起自己的脸”的原因所在,因而“捂脸”也成为害羞的文化符号。在长辈和领导面前,人们会将头微低,并稍微弯曲身体,体现出一种顺从的迹象,而人们在骄傲的时候会挺胸抬头,由此,头或低或抬、躯体或弯或挺就形成了尊卑有序的特殊文化内涵,体现了人的社会地位和个人定位。

身体承载着文化,反过来,文化亦深刻影响着身体行为,甚至会约束和禁锢身体行为。我们在文化中获得的文化体验和知识难免会塑造我们的世界观,使我们的心智适应当前的文化,并最终反映在人类的具身行为中。如上所述,由于具身体验所产生的身体反应可以形成特殊的文化内涵,反过来,人们会刻意做出这些身体行为来适应不同的场景,表现个人情感与企图,以体现文化要求下的公序良俗,或者达到自己的某种目的和需求。Cohen将这种身体形态称为“身体技巧”(techniques of the body)[17](P1279)。由于不同的文化有不同的频率和环境,因此为了适应不同的文化,人们会根据使用频率和环境的不同而区别使用某些身体技巧。他相信身体技巧反映了特定的心理状态,因为身体状态和精神状态之间的联系不是任意的。更具体地说,这些联系似乎是先验的,是相对基础的和普遍的——这不仅存在于人类之间,亦现身于其他动物物种之间。在生理层面,这种做法可能会加强某些生理状态和其他生理状态同时存在。也就是说,一个代表情绪X的生理动作可能会增强其他代表情绪X的身体动作[18]。

身体是文化传播的一个关键元素,因为人的身体行为体现文化价值观,为观察者树立榜样,并通过生理反馈和自我知觉过程为行为人创造或加强适当的心理状态[19]。因此,在强调女性从属地位的文化中,女性必须在男性面前采取不同的低人一等的姿势,或者在种姓分层社会中,低种姓成员与高种姓成员互动时需采取相应的姿势[20]。僵硬的姿势、步态和表情被认为是受规则约束的、拘谨的或保守的文化的特征。

(三)文化性对具身性的过滤作用

为了回答“为什么有的隐喻非常的普遍,甚至是通用的,而有的隐喻却仅限于某一种文化”这一问题,概念隐喻理论提出了一个“分化”(differentiation)的解释,该解释基于两类概念隐喻间的区别:基本隐喻和复杂隐喻。简言之,基本隐喻直接源于经验关联,或“日常生活经验的总和”,这些关联或者总和“组成成对的主观经验以及对运动经验的判断”[8](P40);而复杂隐喻则是基本隐喻、文化信仰和文化假设的合并,也正是由于这个原因,复杂隐喻倾向于具有文化特异性。Lakoff和Johnson认为:就和隐喻相关的许多特性而言,绝大多数基本隐喻不可避免地都是通用的,因为每个人基本上都拥有同样的身体和大脑,也基本上生活在同样的环境中。而由基本隐喻构成、以文化为基础的复杂隐喻却并非如此。因为它们常常利用文化信息,所以它们会随着文化的不同而大相径庭[21]。

例1:复杂隐喻“一场有目的的生命就是一次旅行”(a purposeful life is a journey)由下列两个文化信仰和两个基本隐喻构成:

人们在生活中应该具有目的(People are supposed to have purposes in life)。

人们应该采取行动去实现他们的目的(People are supposed to act so as to achieve those purposes)。

目的是终点(Purposes are destinations)。

行动是移动(Actions are motions)[11](P60-61)。

“目的是终点”和“行动是移动”这两个基本隐喻基于普遍的身体体验,在很大程度上是通用的,而“一场有目的的人生就是一次旅行”这个复杂隐喻则并非如此。这是由于该复杂隐喻在一个特定文化中的有效性取决于这种文化是否包含上面提到的“人们在生活中应该具有目的”和“人们应该采取行动去实现他们的目的”这两个命题以及前两个基本隐喻。

另外,概念隐喻虽然归宿和落脚于话语者的身体,但却需要经由具有文化特异性的身体内部器官进行精确定位和范畴聚焦,最终筛选并敲定出隐喻理解的个性化项目。例如,心智(思想)与情感(情绪)所起源的身体部位,在中西方文化中也有不同的诠释。心智和心理活动的概念化从本质上来说由隐喻所构造,这种隐喻是由身体域和身体经验(bodily experiences)域的映射组成。西方文化认为,情绪所在地“心脏”与思维焦点“理智”之间存在着二元对比,而这种对比在传统的中国文化中并不存在。传统的中国文化认为,心脏已被概念化为情绪和思想的聚居地,是“情感活动和认知活动发生的场所”[22],其既是思维和行动的指导器官,同时也是储藏知觉和情绪的器官。更重要的是,中国哲学中关于心脏的概念与西方观念中的概念不一致,原因在于前者认为心脏是一个思考和推理的器官,而后者认为心脏可以辨别是非、善恶,因此可以指导人们的行动、品行和行为[23],心脏是人类情感结构和认知结构的核心,被认为具有以下功能:逻辑推理、理性认识、道德意志、直觉想象和审美感受,并将人类的意志、欲望、情感、直觉、理性和思想统一起来。这是一个整体全面的结构,在这个结构中所有人类的能力都成为了一个整体。例如,中国古代著名的儒家思想家孟子认为心脏的功能就是用以思考,而一种好的理解力和推理感则只能通过思考来实现(心之官则思,思则得之,不思则不得也。《孟子·告子上》)。

在语言学实例化层次上,汉语和英语都具有隐喻的一般概念映射,但是这两种语言既有对称部分,也有不对称的部分。跨越语言界限的表达和意义中的对应部分可能以3种形式存在:(1)具有相似意义的相似表达;(2)具有不同意义的相似表达;(3)具有相似意义的不同表达。尽管这些隐喻表达均涉及到了想象,但它们似乎从文化与身体间的联系中产生时,便具有了普遍身体经历的经验根源。例如,文化模型会影响人们基于身体表达的短语选择。对比英汉两种语言中“生气”与“开心”的隐喻表达,会发现两种语言都具有相同的中心概念隐喻“Anger is heat(愤怒是热)”,而将这一核心隐喻分别应用到固体和液体时,英汉则不相同。英语选择了火(fire)和液体(fluid)作为其喻体,而汉语则选择了火(fire)和气体(gas)作为其喻体。

虽然人体普遍被认为是构建抽象概念隐喻性的潜在来源,但文化模型建立了特定的视角,其意义在于身体经验的某些方面或身体的某些部位有助于理解这些抽象概念,而同时文化模型也对认知的具身性起着过滤和重塑作用。由上可见,一方面,不同文化间隐喻的共性以普遍的身体经验为基础;另一方面,跨文化造成的差异性也非常明显。

五、结 语

隐喻认知、身体与文化三者的关系盘根错节,相互影响,又相辅相成。隐喻虽深埋于人类身体体验,却又由文化所塑造;同时,文化会对隐喻认知的具身性产生过滤作用。“身体”是一个由文化所建构的多层面概念。我们的身体体验和文化经验为空间隐喻提供了多种可能性基础。隐喻的跨域映射大多是基于人的身体体验,由此彰显出其具身性。对于身体及其部位相关的隐喻研究虽验证了具身化是人类经验概念化的关键,然而文化对于塑造人们的信仰、行为方式及其对世界和自身经历的讨论方式的作用不可小觑,文化过滤性已经超越人体本身,其必要性已经显现出来。在不同语言中,隐喻用法或许有共通之处,因为它们皆为与我们身体相关的普遍经历,但文化性对具身性的过滤作用同时也不能忽视。人们对隐喻概念的理解在很大程度上受文化经验的影响,同时,概念隐喻也影响着人们日常生活中说话、思考、感受和推理的方式,相较基本隐喻,复杂隐喻受到文化因素影响更深,所以更具文化特异性。大量文化被编码进我们的身体中,影响着我们的身体行为;反过来,身体行为反映着一个人的文化规范、价值观、期望和个人定位。从现实来看,言语实践中的文化过滤现象在推动翻译实践研究和人类社会文化理论研究方面均有着重要的现实意义,只有通过系统化的对比研究,我们才可以准确、形象地映射出人类潜在的具身普遍性和文化差异性,这对于考究中西方哲学源流联系具有难以估量的价值。