洗尽铅华无意归真

2021-05-26吕永生

吕永生

曹元伟,书法界的名人,名人中的辛勤劳动者。刚刚步入“花甲”之年的曹元伟,被誉为“书坛常青树”。其书作或小品,或巨幅,或册页、手卷,俱笔精墨妙,古意盎然,栩栩而富生气。其书作与主题、落款与字形、内容与形式等,俱为和谐,不温不火,而风规自远。其书法线条语言的表达,不凿本源之真,无伤自然之神。夫唯胸涤尘埃,气消烟火,境界因古雅而成。舒舒之容,令观者飘飘然而有霞举之思;落落清姿,令观者旷旷然而生宋元之想。思随书迁,盖因性情入妙,笔墨巧拙兼夺。气韵生动之勃勃,骨法洞达之历历。综以观之,其书法所蕴含的艺术修养或宏观或微观,浅述如次。

一、承贝尔“形式论”的妙趣而溢

曹元伟书作承袭了“ 有意味的形式”。英国艺术理论家克莱夫·贝尔于《艺术》一书中提出:艺术本体在于“有意味的形式”。“意味”指不同于日常情感体验的一种高尚且特殊的、排斥现实生活中诸类考虑的“审美感情”。“有意味的形式”是能够引起人们审美情感的、以独特形式组合的线条、色彩等特殊的形式关系,包括“审美的、感人的”“激发审美情感的意味与形式或形式间的关系”等两个方面。克莱夫·贝尔认为这种形式既能让我们了解客观实物,又创造了审美感情。它是创作主体自我审美情感的呈现和主观创造,是独立于外部实物的一种崭新的、精神性的现实。它可传达创作主体的情感,是区别艺术品和非艺术品的“最基本的性质”,审美活动及审美经验是对这种“有意味的形式”的审美观照。曹元伟书法作品的形式基于“有意味的形式”,无论承赵孟之秀美还是沿米芾之率真,形式感皆具鮮明与独特的表达,或条幅或斗方,或小品或横幅,其形式感扑面而来,令人愉悦又令人凝思。那种享受的快感立马能激起你对其作品的回味与反复品读。

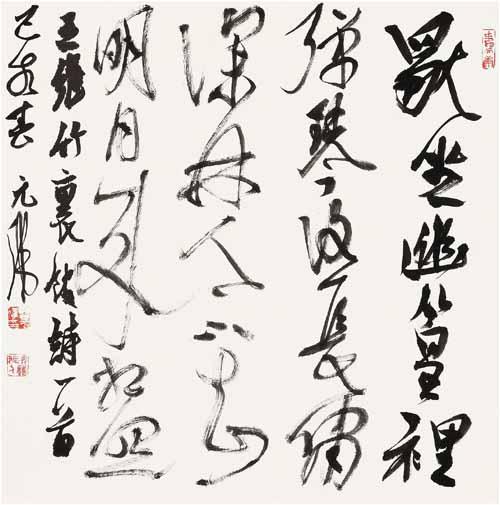

2021年元旦,曹元伟举办小品、小字新作微展,其作品形式独特,以小见大,面目焕然一新。微展中的15幅小品,幅幅形式各异,无论小条幅还是小横幅,皆令人震撼,亦让人如痴如醉。如小品行草条幅之一,纵七行竖写,后三行兼落款长短不一,“元伟并书”与三小印成一行,“谨记之”三字居上而前呼后应,“敏行堂砚边卮言三则”九字紧靠“谨记之”而下,使整幅作品的左下角呈现出强烈的空灵感。曹元伟盖章也很有思想,此作中的三方小印,大小、距离、朱白文等非常讲究。总之,线条与线条之间、字与字之间、行与行之间的特殊安排,给人的感觉是清秀、轻松、恬静。又,“谨”字与“伟”字的字形端庄、雄伟、夸张,能唤起人们崇敬的心情,可唤起人们对书法美好的憧憬,使人感到有一股不可抑制的生命力。线条大胆泼辣,行笔跳跃性大,特别强调各种对比手法,以奇取胜,使人有巧夺天工之妙感。

赏析曹元伟行草条幅“有意味的形式”,会感受到《易经》中“一阴一阳之谓道”的境界,使人感觉到这种线条的组合有音乐般的律动,每个字和整幅作品都转化为鲜活的生命。笔法方中参圆,简中寓繁,充满耐人寻味的笔墨意趣。律动的是观者的灵魂,灵魂深处正是形式感的意味。刘勰《文心雕龙·风骨》云:“是以怊怅述情,必始乎风……深乎风者,述情必显。”众目昭彰,内心的感受,盖须通过洗练的形式表达出来。当然,“有意味的形式”是依附于丰富而生动的笔墨语言的。

二、奇妙而生动的艺术语言

书法作品的特定主题,必须借助一定的、丰富的艺术语言,才能表现及物化为可供人们欣赏的艺术对象。没有艺术语言的充分表达,也就没有书法艺术作品的存在。在长期的发展中,各种门类的艺术都形成了自身独特的艺术语言。艺术语言是指创作主体在艺术创作活动中,以别具一格的客体材料为媒介,按照美的规律、特点等进行艺术表达的手段和方法,是作品外表的形式和内在的独特结构。艺术作品的特定内容必须借特定的艺术语言方可呈现,成为人们观摩与鉴赏的对象。可谓没有优秀的艺术语言,就不可能产生优秀的艺术作品。各门类艺术伴随着自身的发展,形成了自己独特而与众不同的艺术语言。如绘画以线条、色彩、色调等为艺术语言,书法的艺术语言则为笔法、字法、章法、墨法、飞白等。当然,探析曹元伟书法的艺术语言亦是如此。

(一)笔法:内含筋骨、外耀锋芒

所谓笔法,简而言之,就是用笔的基本方法。元代赵孟曰:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”曹元伟继承了“二王”、米芾、赵孟等人笔法的同时,善于限控与驾驭毛笔的指、使、转、用,其命脉是中侧兼用,写出符合书法专业技巧所要求的点画与线条的质量。“锥画沙”“屋漏痕”“印印泥”等书法专业术语统统聚集于曹元伟的笔端,能够充分体现出曹元伟书写时的笔势及线条的力量感。虽然书法作品属静止的艺术形象,很难从作品中观察到书写时毛笔的运动感,但在曹元伟创作时,毛笔运动变化的轨迹仍然遗留在点画的形状上。所以观赏者在欣赏时,要从其书法作品中点画形状的变化中想象出毛笔运行的动作以及点画内部所蕴含的运动笔触。唐孙过庭《书谱》曰:“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。”曹元伟亦然,一画之间笔法微妙,同时又隐含于点画的内部,难以预测运笔的轨迹。曹元伟运笔方圆兼备,藏露互见,中侧互换,貌似侧锋居多且变化十分丰富。

曹元伟书法运笔中侧兼施,笔势劲健,如斩钉截铁,十分利落,但又不失通过擦、揉而产生的毛涩感。那局促而明快的笔意造就呈向右上耸肩之斜势,似乎亦受苏东坡左枯而右涩的结体影响,产生了紧峭与奇谲的视觉效果与外在的形式感。就使转而言,转折处多以方取奇,随意顿挫,不乏圭角,与六朝墓志方笔所呈现的天然之态相吻合。枯笔涩行可谓曹元伟的独特风格。枯笔线条,任其自然,常于字组中由浓至枯,产生胜似飞白的效果,于强烈的节奏中富于沉着痛快的旋律。间或用颤笔。运笔时墨色已枯,继续涩行,颤笔的痕迹历历可见。这种颤笔的效果不仅毫不减弱字的气势与形式感,相反还增加了苍茫与浑厚感。

(二)字法:欹侧相间、以险寓正

所谓字法,即是汉字结体的方法。唐孙过庭《书谱》曰:“初学分布,但求平正;既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正。”这句话蕴含着浓厚的哲学思想,亦吻合儒、道“中庸”与“阴阳”对立统一的艺术特征。我们从中可以领悟结字的法则和规律。曹元伟书法的结体运用易学“九宫”八卦之象,将结字的“中宫”紧收,重心偏下或偏上,常将字形纵向拉长。蔡邕《笔论》云:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若卧若起,若愁若喜,若虫食木叶,若利剑长戈,若强弓硬失,若水火,若云雾,若日月,纵横有可象者,方得谓之书矣。”曹元伟的字法仿佛亦受蔡邕此则书论的强烈影响,其结体活泼多变,形象生动。

然而,相对点画而言,曹元伟书法单字的结体是一个组合,也是一个整体。结构方法有主观处理的意识,但主要受制于字形结构,如上下结构、左右结构、包围结构等。造型以结体为基础,从结体方法到造型方法的发展,本质上是从客体到主体、从写字到艺术的升华。当然,曹元伟非常重视字的结构。其结体深受米芾、赵孟的影响,中宫紧缩而呈纵势,一字之中多用直笔并稍带弧线,再加入局促的钩趯,于不经意中彰显缜密的艺术效果。在纵横的欹侧中,结体往右上倾斜而向左下舒展,或菱形或方形,或椭圆或三角形,颇具审美思想与审美情趣。

(三)章法:字距稍密、行距稍疏

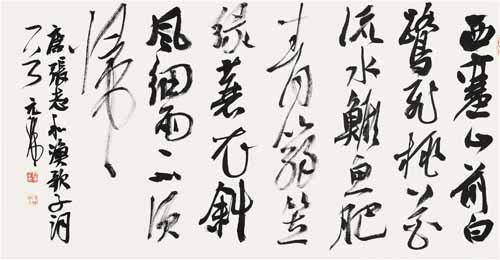

曹元伟行草书作品,其行距不疏不密,字距稍紧,但每一独立之行都颇具生命力,时而起伏跌宕,时而收放自如、连绵不断。不仅单行左右摆动而自然活泼,且行与行之间亦是顾盼生情,无意中的穿插更是错落有致,相互间的摇摆犹如成队表演的广场舞,随着富有节奏的舞曲于纸上和谐而优美地舞蹈。条幅落款大胆,让作品锦上添花,既简单又有空灵感,颇具禅宗意识。其小品扇面以小见大,一般第一行写六至七字,而第二行均为两字,一行长一行短,一气呵成。姿势飞扬,聚散开合,强悍之气凛凛而后生。曹元伟书法的章法丰富多样,譬如小品行草横幅。此小品运笔古雅浑厚,结字跌宕奇逸,章法同样是字距稍密、行距稍疏,注重节奏,气骨凛然。这是一件非常了不起的精品力作,遵循起承转合的原理,大胆落笔,信笔书之,体现出很强的控制和驾驭能力。行笔果断而不草率,下笔重拙而不粗俗,笔画圓浑而内蕴力量。整篇写来,顺其自然,无意中形成自然而富有变化的艺术形象。章法与布白更是出神入化、登峰造极,真可谓无画处皆是妙境。

(四)墨法:干墨渴笔,尤显神采

品味与观摩曹元伟行草书时,于神采飞扬的大幅行草立轴中方能见笔见墨。若笔法乃为书法创作中的筋或骨,那么墨法则属于曹元伟书法创作中文字形象的血肉与灵魂。墨的使用与技巧问题一直是曹元伟关注的重要问题。从狭义角度来说,墨分五色,即分为焦、浓、重、淡、清或浓、淡、干、湿、枯。曹元伟的书法创作,以浓墨为主,因浓墨与白色宣纸的色度对比十分强烈,亦不乏浓淡兼施。在书家的眼底下,浓墨最显精神,特别是行草,似乎只能用浓墨才能表现出笔力和神韵。从曹元伟书作来看,的确大多数作品因浓墨而富有强大的生命力。笔痕所示,曹元伟或许亦善焦墨。焦墨是指运笔中的墨浓而重,水分甚少,往往产生带有渴笔而奇异的趣味性,如干皴之笔,一般在书法作品中使用难度较大。焦墨法是一种特殊的用墨技巧,如恰到好处地运用,也许有画龙点睛之妙。若再加上浓淡变化,则效果更佳。明代倪元璐、徐渭擅用焦墨法。干墨,也指运笔中含墨较少,但比焦墨稍湿。于行草书中,干墨技法常于不经意间造就飞白的艺术效果,加强作品的墨色与层次。如宋代米芾《虹县诗》《蜀素帖》以及黄庭坚草书,均使用干墨法。在书法创作中,曹元伟有能力做到用墨干而不燥,而笔势依然通畅。孙过庭《书谱》中“带燥方润,将浓遂枯” 的论述,即是对书法用墨的最佳表达。曹元伟抓住书法用墨技巧与规律,特别擅长用焦墨、浓墨、干墨、淡墨,也偶用湿墨,往往产生渴笔与枯笔,浓而不滞,淡而厚,焦而清,书卷气溢于纸墨之外。

三、纯朴自然无意归真

中国美学中向来就有两种不同的美,其一是“错彩镂金、雕缋满眼”,其二是“初发芙蓉、自然可爱”。“错彩镂金”与“初发芙蓉”代表了中国美学史上两种不同的美感或美的理想,贯穿了整个中国美学的发展历史。宗白华认为“错彩镂金”和“出水芙蓉”分别对应着儒与道的两家思想。“错彩镂金”的美反映了封建贵族阶级的审美趣味,而“初发芙蓉”的美则往往是同道家的独立人格、精神自由和美在天然等观念联系在一起。曹元伟的书法彰显的是后一种美,即“初发芙蓉、自然可爱”之美。当然,这与曹元伟甚富儒道思想密不可分。在艺术上,曹元伟也提倡表现自然与朴素之美。老子认为:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《道德经·第二十五章》)“道”本身就是“自然”。庄子曰:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”(《庄子·知北游》)“朴素而天下莫能与之争美。”(《庄子·天道》)庄子又强调“不饰于物”,主张“不以身假物”。因此老庄把自然素朴作为美的一种主要标志。这种标志亦为曹元伟创作所运用。

宗白华说:“中国艺术意境的创成,既须得屈原的缠绵悱恻,又须得庄子的超旷空灵。”要做到“缠绵悱恻”就必须具有“错彩镂金”般的繁复之美,而要做到“超旷空灵”就必然融“芙蓉出水”般的白描。曹元伟亦是如此。他在崇尚“初发芙蓉”的同时,亦对“错彩镂金”进行舍弃,但主旨犹如李白所云“清水出芙蓉,天然去雕饰”,并着力追求宋代苏轼“绚烂之极归于平淡”的艺术观点。苏轼《与侄书》:“凡文字,少小时须令气象峥嵘,采色绚烂。渐老渐熟,乃造平淡。其实不是平淡,乃绚烂之极也。”弘一法师云:“华枝春满,天心月圆。绚烂至极,归于平淡。”毋庸置疑,曹元伟的书法作品不矫揉造作,保持自然本色。

曹元伟的书作,构思空灵,虚实相生,笔墨甚富魏晋之风。或小品,或巨作,俱为古雅。无须浓妆掩饰,然意境致远灵动,顿使作品生机勃勃,形成了“洗尽铅华、无意归真”的笔墨语言,达到形神兼备的艺术高度。他对历代法帖或碑文有深入的研究,注重吸收前人之优点,加以经营与创造,运笔变化多端,行草能“集众所善,以为己有,更自立意,专为一家”。奇异之形,立意免俗,是禅宗境界的幻化。字形各异,姿态各殊,线条迂回荡漾,富有节奏。如字组间的草书运笔,恍若行云流水。无意于法,实则有法;无意于佳,实则更佳。

四、结语

概而言之,曹元伟书法的综合创作能力于国内已不多见,真不愧书法界的获奖专家。其于艺术语言、意境与意蕴以及最难驾驭的用墨等,无不面面俱到,少有败笔而归真返璞。从古人中来,到古人中去,乃朴素自然之表现。曹元伟在提倡“神在能离”的同时,脱胎换骨而不离古,且追求线条流畅与线条组合的“无意于佳”之美,笔墨情趣充溢于作品之中,呈现出饱满雄强、豪放遒劲的生命力。他把“自然天趣”作为书法的最高境界,出神入化,随心所欲。其书法特点可用六字概括:一曰正统,二曰典雅,三曰和美。虽然在不同阶段因学习碑帖有异,但他的书作始终保持着正统、典雅、和美之特色。不管是钟繇的古朴、王羲之的淳美还是米芾的痛快等,一旦在他的笔下出现,似乎都经过了一番“中庸”的特殊处理,打上了赵松雪书风的烙印。