鲍元恺《槐花几时开》钢琴版本的演奏分析

2021-05-25李元浩

李元浩

(曲阜师范大学 音乐学院,山东 日照276800)

一、前言

鲍元恺先生创作的《炎黄风情——中国民歌主题24 首管弦乐曲》由《燕赵故事》《云岭素描》《黄土悲欢》《巴蜀山歌》《江南雨丝》和《太行春秋》共六个组曲24 首乐曲组成,以中国六个省份最具有地域特色的流传久远、脍炙人口的民歌为主题,将民歌旋律素材与管弦乐队融合组成了绚丽的中国民族音乐画卷,随着这部作品的上演,得到了海内外音乐家、演奏家与听众的高度评价,将中国民族音乐更为广泛传递到世界各地。由于反响热烈,钢琴版《炎黄风情》于2007 年由作曲家朱培斌自管弦乐版本改编而成,并由原作者将管弦乐曲中部分不适合钢琴演奏的地方进行了修订。整套作品旨在利用钢琴作为另一种载体,将中国民歌的艺术经典以不同方式演绎,是音乐经典“中为洋用”的传播历程中重要的一部作品。

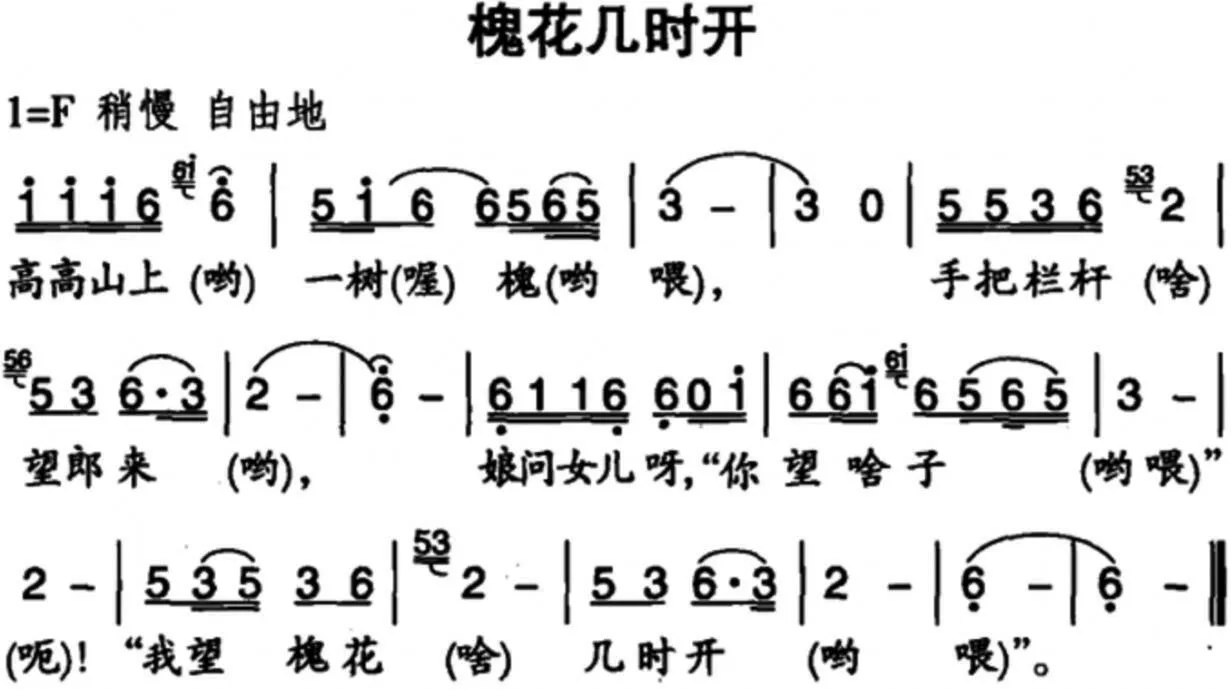

其中,《巴蜀山歌》组曲的第一首《槐花几时开》的旋律采用的是具有代表性的四川山歌“槐花几时开”,其歌词只有简单的四句“高高山上一树槐,手把栏杆望郎来,娘问女儿望啥子,我望槐花几时开。”由此将民歌旋律作为全曲的主题,并通过主题的三次变奏,在调性、织体、和声的变化中表现出了丰富的感情色彩,对这首经典民歌进行了全新演绎。该曲由最高音起,高潮前置是典型的四川民歌的“喊句”特点,首句高亢嘹亮,体现出四川人民爽朗的性格,每句歌词又拆分为两个乐节,包含民歌特有的衬字如:哟,喔,呦喂,啥,呃等,所以在钢琴上演奏这首作品时要更多考虑到作品对人声唱腔的模仿,也与管弦乐队的表现方式截然不同。《槐花几时开》的主题旋律是数年来口口相传、深入人心的艺术经典,无论以何种方式演奏都必须牢牢把握其风格特征,才能将这首作品中起伏婉转间表现的故事画面完全展现。

二、管弦乐版本的演奏比较分析

在管弦乐《槐花几时开》中,乐曲由双簧管、圆号、弦乐、长笛和英国管先后演奏这首山歌优美的旋律部分,和声则以另一调性作为背景衬托,描绘了一个远景近景既分离又相合的山村画面。作曲家采用圆号作为主题部分最先进入的乐器,圆号音色饱满优美,在此处应用可以营造出“喊句”效果、完全表达出音乐画面中连绵不绝的情感。

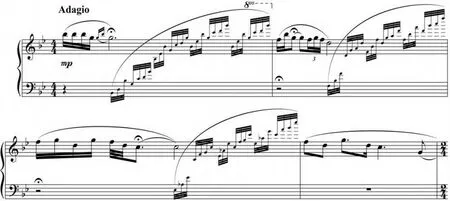

在钢琴版本中,音区就是高亢嘹亮的最佳体现,但乐队所使用的乐器基本上是持续发音的管乐弦乐,而钢琴的本质是击弦乐器,即琴槌敲击琴弦发音,虽然我们可以合理的利用踏板及触键方式的不同改变声音的连贯程度与强弱力度,但从根本上来说,钢琴所产生的声音连续性远不如管乐弦乐自然绵长。所以在钢琴上演奏主题部分的时候应用指尖集中触键点,将力量从小臂传送至指尖,使声音集中,以模仿民歌中特有的高亢嘹亮的“喊句”特色,这里需要注意的是,虽然在钢琴演奏中音区是嘹亮的表现,但mp 的力度不可过强,要保证力度始终可控,给一连串的琶音上行留有渐进的余地,弹出人声唱腔绵延不断延续的感觉,可适当使用延音踏板增强连续性,但也要留有足够的呼吸气口,对乐句的划分必须保证非常清晰,掌握正确的踏板换踩,保证每一乐句的和声进行干净不拖沓。

在整首作品结尾处作者使用了长笛、单簧管、圆号,并通过其渐弱渐慢带领听众缓慢走出了这幅音乐画卷,给人以回味无穷之感。钢琴版本中对于结尾的处理,要格外注意区分管乐与弦乐的演奏方式。管乐的模仿演奏需要手指缓慢落抬,保留足够的时值,作为低音支撑的弦乐团则需要更加集中绵长的声音,所以在触键前必须仔细思考不同乐器在钢琴上的表现方式,才能模仿出管弦乐伴奏的音响效果。

《槐花几时开》经管弦乐改编为钢琴曲后,从钢琴演奏的角度必须考虑到,管弦乐可以在一个音的延续过程中做出丰富的表情,而钢琴在一个音的延续上可以做的改变是相对有限的,因此在钢琴上的演奏速度、力度等方面需要做出一定的调整。

例如,乐队可以完成的长音部分作为全曲的和声衬托,在钢琴改编曲中大多采用琶音填充以增加延续感,整体的速度也会因为钢琴发音缺乏延续性、在一个音上停留的时间更短而缩短音乐的长度、使速度加快。如果在钢琴上演奏民歌作品依旧采用管弦乐团的速度就会在听觉上产生拖沓的效果。

其次,在作品中,弦乐团演奏和弦时具有温柔的音色变化,这一点在钢琴演奏上必须仔细拿捏,根据情绪的不同对和弦的演奏要层层递进,不可一触到底,使用软触键的方式在琴键落下的瞬间对其进行力度控制,同时可以利用切分踏板使音色连贯柔和,产生温暖且具有歌唱性的旋律,表现弦乐团的伴奏特点。

此外,钢琴独奏的局部速度变化“rubato”也是民歌改编钢琴曲在演奏时非常重要的一点,虽然有一些在曲谱中没有标记,但我们依然需要根据旋律的风格要求做出变化,使其达到扣人心弦的演奏效果。

三、根据民歌中人声唱腔的模仿演奏分析

在对人声唱腔的模仿演奏中,民歌“槐花几时开”歌词内含有许多衬词,如:哟,喔,呦喂,啥,呃等,这些衬词在原曲谱中多以倚音或36 分音符的形式呈现,这一点在钢琴曲《槐花几时开》中也延续使用,极大的保留了原曲的完整性,但增加了拖腔后的上行琶音,衬托出主旋律的悠远绵长,将钢琴不能填补的空白进行填充。所以祈祷填补旋律空白的琶音部分的演奏,则需要兼顾流畅连贯性与民歌韵味,下键必须控制力度,作为伴奏声部,能够起到连接乐句的作用即可。

谱例1:《槐花几时开》(民歌版本)

主题部分的速度应参考民歌中的“拖腔”唱法,旋律部分的“高高山上”不能太慢,衬字“哟”“喔”等多为延长音,其时值用踏板保留,一连串的琶音上行使用指尖快速轻浅触键,作为连绵不断的背景衬托出民歌“拖腔”的艺术效果,力度总体处于p-mp 之间,所以旋律要表现的柔和饱满,左右少的交替进行不可过于生硬,乐句的划分给够呼吸感即可,气口过大也会使旋律变得拖沓。同样,在每一乐句进行中也要注意保持音的时值,对每一句末的力度与渐慢进行控制,将民歌人声唱腔中带有的自由感表现出来,使钢琴演奏更贴合民歌本身,成为细腻且富有表情的演绎。

谱例2:《槐花几时开》钢琴版主题部分

对钢琴版本中大量出现的六连音、七连音的弹奏应像流水般连贯清晰,根据和声的变换快速换踩踏板。

值得注意的是,音阶或琶音中的所有经过音必须踩在同一踏板内,才能体现出足够的歌唱性。左手的伴奏低音保持pp 力度,营造出悠远绵长的画面,随着民歌情绪的变换,在第二次主题变奏中,应使用小臂增强力量,伴奏声部的三连音触键要深,给人充分的坚定感,右手的旋律声部负责表达少女秘密的娇羞,当三连音力度与速度逐渐减少,这一乐段也由内心的火热感情回归平静。“娘问女儿呀,你望啥子(呦喂),我望槐花(啥),几时开(呦喂)”其中包含了等待与思念之情,要表达这样的感情必须使用指尖触键连奏以得到温润的音色,对表情记号的演奏参考人声唱腔细腻柔和的表达方式。

谱例3:《槐花几时开》钢琴版第二次变奏

用钢琴这种击弦乐器完成乐句与气息的把控需要做大量的唱弹练习,特别是此类民歌改编钢琴曲,在长久地流传过程中能够保持自己独特的韵味,可见在练习过程中必须根据演唱歌词或音符的实际感受对手指进行控制,使其保证歌唱性的同时又不完全自由散漫,而对于各种不同乐器和人声唱腔的模仿演奏,则需要保证触键点位置的一致性,使听众能够轻易的区分出音色的转换与细腻的心理变化。

四、结语

《槐花几时开》作为民歌钢琴改编曲虽然结构简单但处处充满着细腻情感,当我们在演奏这首作品时,应该首先从听众的角度思考,作为听众而言,他们对于快慢、强弱、高低的敏感程度实际上是大于调性、和声、节奏对比的,所以在演奏时按照听觉要求控制速度、力度变化,会产生更加鲜明、贴近听众的效果,远远比调性、旋律、和声更具有艺术感染力。

民歌是中国的民族音乐语言,要将钢琴作为传播民族音乐语言的载体,就必须在练习时做到细致把握反复思考,才能将中国民歌改编作品在钢琴上保留原汁原味的民族风格,使中国民歌在西方乐器钢琴上得以传承发扬,促进中国传统音乐以钢琴为载体在全球范围进行更好传播。