贫困村空间分布特征及致贫因素分析

——以大巴山国家地质公园为例

2021-05-24邱晓艳任钰覃曾俞森

邱晓艳,任钰覃,曾俞森,吴 勇

(1.西华师范大学 管理学院,四川 南充 637009;2.西华师范大学 国土资源学院,四川 南充 637009)

0 引言

贫困问题一直是社会各界关注的热点问题,国内外学者通过构建数学模型,分析致贫因子已取得了显著成就。刘艳华、徐勇等人借鉴国际上脆弱性——可持续生计框架模型的思想,建立农村多维贫困测度指标体系和地理识别的方法识别我国贫困县域[1];罗庆等人运用GIS技术、泊松回归研究秦巴山区11县贫困分布格局和影响因素[2];梁晨霞等基于空间贫困视角运用空间点模式研究乌蒙山连片贫困区贫困因素[3];翟嘉港等构建综合贫困度测算模型分析连州市66个贫困村的贫困程度[4];刘小珉基于非经济因素对贫困发生的作用深入分析武陵山片区深度贫困村的致贫因素[5];裴银宝等基于调研数据,运用贫困发生率、贫困缺口率、SPG指数、贫困承受指数等以宁夏西吉县为例,对六盘山特贫片区贫困村的贫困深度和广度进行分析并提出相关政策建议[6]。总体而言,贫困问题的研究由全国向区域化发展,构建数理统计模型定量分析和运用GIS技术分析贫困村的空间分布、贫困程度、致贫因素等。我国贫困村呈现出“贫困深、成因杂、聚集强”[7]的特征,不同贫困村贫困程度、致贫因素不尽相同,应采取因地制宜的脱贫方式。

大巴山国家地质公园(以下简称地质公园)景观独特、地层出露齐全,多位学者对其地层、资源[8-9]进行过深入的研究。精准扶贫政策实施以来,当地利用地质公园丰富的旅游资源实施精准扶贫、发展生产等措施实现了上万人的脱贫。但该区域属于国家14个集中连片特困地区—秦巴山区的一部分,由于自然和经济双重因素的影响,该区域也是四川省脱贫攻坚最困难的片区之一,截至2019年地质公园园区内仍有43个贫困村、2 939人尚未脱贫。以大巴山国家地质公园贫困村为研究单元,依据各贫困村人口、收入等相关数据,结合贫困指数、致贫贡献度、缓冲区等分析各贫困村的贫困程度、致贫因素、空间分布,精准掌握贫困村的致贫因素,可为新一轮的“脱贫攻坚战”提供理论指导。

1 研究区概况与数据处理

1.1 研究区概况

大巴山国家地质公园2009年获批为国家地质公园,位于四川东北部,大巴山南麓,川、陕、鄂、渝四省(市)交接部的中心地带,总面积218.5 km2。园区处在独特而重要的大巴山弧形构造带上,地跨宣汉县和万源市两地,地势为东北—西南走向,以中、低山地貌为主,地形复杂多样,动植物资源丰富[9]。园区由八台山、百里峡两个景区组成,包含八台山、棋盘山、盘龙洞、天池坝溶蚀洼地等景点。园区内山高坡陡、交通不便,且属于限制开发区,经济发展缓慢,贫困人口比例高。43个贫困村近3 000贫困人口分布在八台乡、旧院镇、堰塘乡、龙泉土家族乡和渡口土家族乡等5个乡镇(如图1)。

1.2 数据来源与处理

43个行政村样本信息来自贫困人口建档立卡数据库,地理数据来自多个地理数据库。建档立卡数据包括劳动者外出务工状况、健康状况、饮水安全状况、危房数目、文化程度水平、人均纯收入,就业扶贫和产业扶贫人数等内容。贫困村、景点、医院等地理坐标信息是根据各贫困村所在地级市县行政区划矢量图,借助百度坐标拾取系统获取;行政区划、公路、河流等矢量数据来源于全国地理信息资源目录服务系统,在地理空间数据云网站获得30m*30m分辨率的DEM,其数据为ASTER重采样数据;运用ArcGIS10.2软件、Excel表格建立大巴山地质公园贫困村数据库。文中所用的行政区划数据等其他统计数据来自《达州年鉴》,所使用数据均经过校正。

图1 园区内贫困村空间分布

2 研究方法

运用空间贫困理论、多维贫困理论,通过计算核密度估计、平均最邻近指数、Moran’s I指数和缓冲区分析贫困村空间分布特征;通过贫困村贫困指数和贫困指标贡献度分析致贫因素并划分贫困程度。

2.1 大巴山国家地质公园贫困村空间分布特征分析

2.1.1 核密度估计

核密度估计方法从数据样本本身出发研究数据分布特征,不利用有关数据分布的先验知识,对数据分布不附加任何假定。以贫困村的中心点为核心,搜索圆形区域,点密集的区域则事件发生的概率较高,点稀疏的区域事件发生的概率低。因此,进入搜索区域的点具有不同的权重,靠近搜索中心的点权重较大,反之权重较小。计算公式如下:

(1)

2.1.2 平均最邻近指数

在区域尺度上,把各贫困村近似成点状处理,运用平均最邻近指数判定点状要素的空间分布类型。点状要素分布类型主要有三种:随机分布、集聚分布、均匀分布。通过计算贫困村与最近贫困村之间的平均距离与假设随机分布的期望平均距离之比来判断贫困村的分布类型。平均最邻近指数公式为:

(2)

2.1.3 缓冲区分析

基于点、线、面要素,建立其周围一定距离范围内的缓冲区多边形图层的缓冲区分析,解决邻近度问题。利用ArcGIS10.2软件中的缓冲区分析工具,将各贫困村视为点状目标,测算各贫困村到最近乡镇集市、公路、景点、河流和医院的距离。

2.1.4 空间自相关分析

空间自相关是分析一些变量在同一个分布区的观测数据之间潜在的相互依赖性,Tobler曾指出物与物是相关的,但近处比远处的东西相关性更强。根据要素位置和属性值使用Global Moran’s I统计量测量,用来检验某一要素属性值与其相邻要素属性值之间的关系显著性[10],利用空间自相关模型和全局Moran’s I指数分析贫困村的空间依赖性分布模式和空间依赖程度。

2.2 大巴山国家地质公园贫困村致贫因素分析

2.2.1 贫困测算

基于空间贫困理论,依据自然、生态、经济等因素构建包括地理环境,经济发展状况、生产生活条件、劳动力状况等维度在内的村级多维贫困度量指标体系候选集。地理环境包括海拔、到乡镇距离,经济发展包括到公路距离、到景点距离、人均纯收入,生产生活条件包括安全饮用水比重、危房比重、到河流距离、到医院距离,劳动力状况包括劳动力比例、外出劳动力比例、劳动力初中以上文凭比例,其比例基于各村贫困人口总数。最终,依据指标的相关性对候选指标进行筛选[11],各贫困村住危房人数较少、安全饮水数达98%,区分度较小均予以剔除。运用主成分分析和层次分析法确定贫困村贫困指标权重,最终得出其权重不影响贫困程度。因此,本文共划分10个指标,最终得到表1所示贫困村贫困测量指标。利用指标标准后的值和指标权重可以得出贫困指数(PMI),公式如下:

(3)

公式中,n代表贫困指标的数量,Ii代表第i指标标准化后的值;Wi代表指标i的权重。

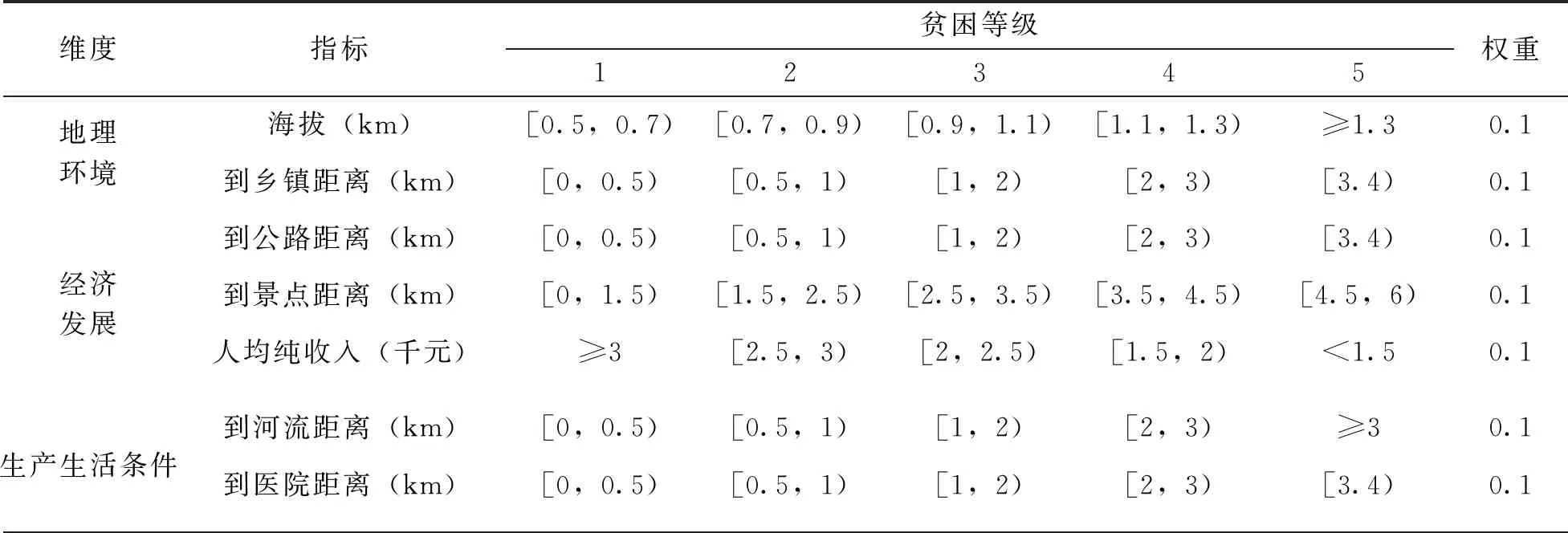

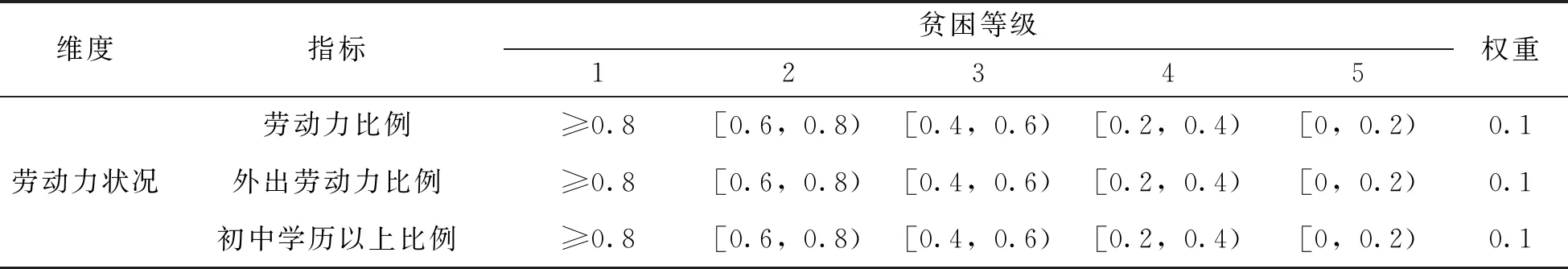

表1 贫困村贫困测量指标体系表

续表1

2.2.2 指标贡献度分析

各指标影响贫困村贫困程度,通过计算各指标在该村贫困指数中所占比例分析该指标对该贫困村的贫困影响程度,再依据指标贡献度大小进行排列,得出该村贫困的致贫关键因素及区域差异,公式如下:

(4)

公式中,D表示该指标对贫困村的贫困贡献程度,Wi表示第i个指标所占权重比例;Ii表示第i个指标的标准化得分,PMI表示贫困指数。

对各贫困指标贡献度在该贫困村所有的贫困指标贡献度进行排名,分析不同指标对贫困村贫困的影响。公式如下:

(5)

3 结果分析

3.1 大巴山地质公园贫困村空间分布

运用ArcGIS10.2软件,基于43个贫困村的核密度估计、平均最邻近指数、缓冲区分析、空间自相关等方法研究贫困村空间分布格局。

3.1.1 空间分布类型分析

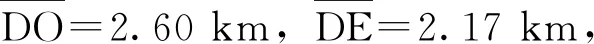

3.1.2 空间分布密度分析

运用ArcGIS软件对43个贫困村进行核密度分析,得到贫困村核密度分布图(图2)。从图2中可以得出贫困村主要有四个核心密度区,主要分布在园区的北部。

图2 园区内贫困村核密度分布

3.1.3 垂直分布分析

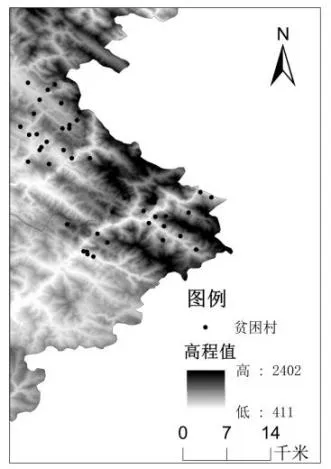

以地质公园为统计区域,运用ArcGIS软件基于30 m*30 m分辨率的DEM和贫困村点数据,对贫困村点数据和DEM图进行叠加分析,为贫困村添加高程表面信息,获取每个贫困村海拔高度(图3)。

地质公园位于我国第二级阶梯向第三极阶梯的过渡地带,以中、低山地貌为主,东北部第二高峰八台山海拔2 273 m,西南部河谷地带最低海拔为335 m,相对高差1 938 m。43个贫困村中:海拔在500~700 m仅7个,占贫困村总数16.2%;700~900 m有10个,占23.3%;900~1 100 m有7个,占16.2%;1 100~1 300 m有8个,占18.7%;1 300 m以上11个,占25.6%。由表2可得出贫困村主要集中在1 000~1 500 m。2019年上半年达州市第一产业投资增长110.2%,第二产业投资增长11.2%,第三产业投资增长5.9%,农林渔业总产值达212.7亿元,农业依然是全市重要的经济组成部分,但大巴山地质公园深切割中山地貌、中切割中低山地貌、丘陵河谷地貌和峡谷地貌,独特地貌和相对高差大不适合农业的发展。

表2 大巴山地质公园贫困村海拔统计

3.1.4 贫困空间相关性特征

利用空间自相关方法测度43个贫困村比率的空间依赖性。运用ArcGIS软件和全局自相关方法基于贫困村PMI值得到Moran’s I指数为0.542 937,Z值为5.065 537,随机产生聚集的可能性小于1%。因此,地质公园的贫困村呈离散分布,贫困村空间依赖性弱。

3.2 大巴山国家地质公园贫困村致贫因素分析

3.2.1 综合贫困程度

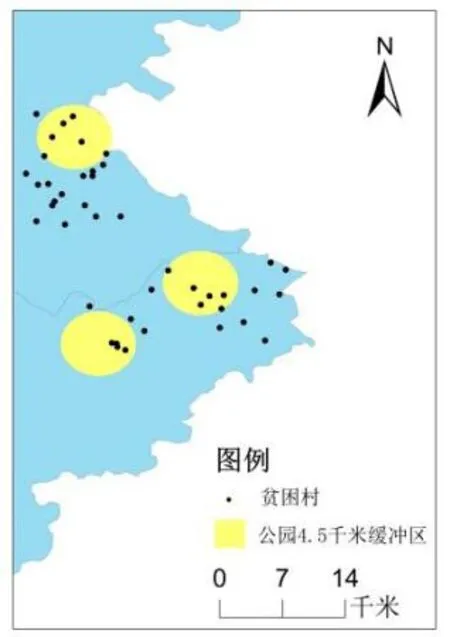

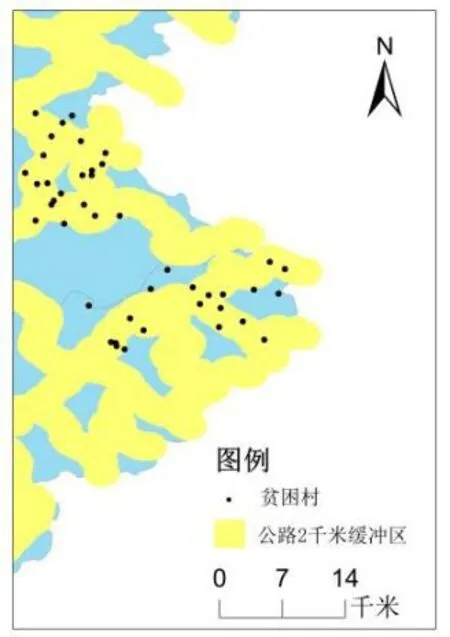

首先运用百度地图拾取系统拾取贫困村及所在市县的著名景点、医院、乡镇地理坐标,运用ArcGIS建立对应的矢量文件和缓冲区分析工具计算各贫困村到景点、医院、乡镇、公路、河流的距离(图4-图8)。缓冲区分析选择GEODESTC方法参数、ALL融合类型。利用GIS缓冲区分析结果对贫困村各贫困指标进行标准化处理,得到测算指标体系。在多维村级贫困测算模型基础上,依据公式(3)计算得出各贫困村的贫困指数(PMI)(表3)。利用贫困指数将贫困村贫困程度划分5个等级:轻度贫困(2.1~2.5)、一般贫困(2.6~3.0)、中度贫困(3.1~3.5)、较重度贫困(3.6~4.0)、重度贫困(4.1~4.5)。

由表3得出43个贫困村中轻度贫困3个、一般贫困7个、中度贫困14个、较重度贫困12个、重度贫困7个,分别占比6.9%、16.3%、32.6%、27.9%和16.3%。总体来看,43个贫困村贫困程度较深。

表3 大巴山地质公园贫困村PMI指数

续表3

3.2.2 致贫因素分析

根据公式(4)和(5),分别计算出各指标对贫困的贡献度和各指标的贡献度排名,将贫困指标按照致贫贡献度大小排序,得出次序:外出劳动力比例、初中以上学历人数比例、到景点距离、到医院的距离、到乡镇的距离、海拔高度、劳动力比例、到河流的距离、到公路的距离,人均纯收入。同时,考虑贫困村个体差异,对各指标的致贫贡献的从大到小顺序排列,得到致贫因素贡献度统计表(表4)。

表4 大巴山地质公园贫困村致贫因素贡献度统计

从指标贡献度和平均排名情况来看,造成贫困村贫困的主要原因是外出务工的人员较少,即外来资金和收入较少,各贫困村收入来源单一;其次是劳动力的文化素质和距离景点辐射范围内的状况,可得出劳动力文化水平和贫困村地理位置都是重要的致贫因素。另外,对比分析指标贡献度和平均排名会发现两者总体趋于一致,到医院距离和乡镇距离贡献度和平均排名接近,是因为医院多分布在乡镇集市上,这说明贫困村区域基础设施主要集中在乡镇集市,贫困村内部基础设施总体较落后。

a)外出劳动力。大坪村、河口社区、黄连村、老场村、小坪村、甜竹村、旧院社区、梨树垭村、天池坝村等9个行政村无人员外出,贫困指数(PMI)分别为3.5、3.1、4.5、3.3、4.0、4.2、2.7、3.9、3.2;鸡冠寨村、虾叭口村、窑坝子村、金鸡村等4个行政村仅1人、漆树坪村仅2人外出,贫困指数(PMI)分别为3.8、3.3、3.9、3.1、3.6;超过30人以上外出的行政村仅5个,分别是大伦坎村、凤凰山村、石桥村、向家坝村、张草坝村,外出劳动力占该村总贫困人数比分别为16%、14.4%、22%、31%、23.4%。数据显示,8个贫困村外出劳动力比例在20%~40%,35个贫困村外出劳动力比例在0~20%,达州市贫困村总体外出劳动力较少,贫困指数普遍偏高,外出劳动力比例主要集中在10%~20%之间,部分贫困村无外出劳动力。由此表明外出劳动力比例是各贫困村致贫重要因素,大多数贫困户收入来源单一,外来经济和收入较少,一定程度上阻碍了各地发展。

b)文化程度。各贫困村尚未脱贫的劳动力中具有初中以上学历人数较少,劳动力素质普遍偏低。甜竹村未脱贫家庭中无一人具有初中以上学历;虾叭口村初中以上学历人数占该村总贫困人数比仅7.6%;初中以上学历人数占该村总贫困人口50%以上仅2个,分别是漆树坪村、桅杆坪村,贫困指数(PMI)分别为3.6、3.0;万源市贫困村初中以上学历人数占总贫困人数比较宣汉县贫困村初中以上学历人数占总贫困人数比更高,万源市贫困人比例主要集中在30%~40%,宣汉主要集中在10%~20%。由此可见,教育水平影响劳动力的收入来源,受教育程度影响各贫困村的脱贫。

图3 贫困村海拔分布

图4 公园4.5 km缓冲区

图5 河流2 km缓冲区

图6 乡镇3 km缓冲区

图7 卫生所4 km缓冲区

图8 公路2 km缓冲区

c)到景点距离。以宣汉县和万源市各景点为中心,分别选择1.5 km、2.5 km、3.5 km、4.5 km、6 km为缓冲区半径。从公园缓冲区(图4)可看出,在景点1.5 km范围内的贫困村仅2个,2.5 km范围内5个,3.5 km范围内5个,4.5 km范围内4个,6 km范围内27个。50%以上的贫困村距离景点超过4.5 km,各贫困村并未直接分布在景点的核心区域,但距离景点也不超过10 km的距离。

d)到乡镇和医院距离。以乡镇、医院为中心,分别选择0.5 km、1 km、2 km、3 km、4 km为缓冲区半径。从乡镇缓冲区(图6)可看出,在0.5 km范围内的贫困村4个,1 km范围内4个,2 km范围内8个,3 km范围内4个,4 km范围内23个;从医院缓冲区(图7)可看出,在0.5 km范围内的贫困村3个,1 km范围内5个,2 km范围内7个,3 km范围内7个,4 km范围内21个。各贫困村到乡镇和医院的距离大体相同,50%以上的贫困村距离医院、乡镇超过3 km,这表明各贫困村内部基础设施较落后,基本医疗卫生水平较差。

e)海拔高度。地质公园地貌独特,相对高度差较大。43个贫困村中,仅7个贫困村海拔在0.5~0.7 km范围内,10个贫困村海拔在0.7~0.9 km,7个贫困村海拔在0.9~1.1 km,8个贫困村海拔在1.1~1.3 km,11个贫困村的海拔超过1.3 km。马老山村高513.90 m为贫困村中最低海拔,贫困指数(PMI)2.3,属于轻度贫困;钦家村高1 726.11 m为贫困村中最高海拔,贫困指数(PMI)4.2,属于重度贫困,两地相对高差1 212.21 m。由此可见,钦家村致贫的主要因素是地理海拔,海拔影响农业生产气候、热量条件。

f)劳动力比例。劳动力数量决定农业生产的投入,影响家庭人均收入。各贫困村劳动力占比在60%~80%范围内10个,占比在40%~60%范围内27个,占比在20%~40%范围内有6个。老场村劳动力占比72.2%,大坪村劳动力占比20%,贫困指数(PMI)分别为3.3、3.5,两行政村均属于中度贫困,由此可得出,贫困村劳动力较充足,劳动力数量不是其致贫的主要因素。

g)到河流距离。对地质公园的河流做缓冲区分析,分别选择0.5 km、1 km、2 km、3 km为缓冲区半径。从河流缓冲区(图5)可看出,在0.5 km范围内的贫困村9个,1 km范围内9个,2 km范围内15个,3 km范围内9个,超过3 km仅1个。地质公园属于亚热带季风气候,雨热同期,距离河流过近或过远都不利于当地的发展。大坪村和立石村距离河流均在500 m内,贫困指数(PMI)3.5,属中度贫困;黄连村距离河流超过3 km,贫困指数(PMI)4.5,属重度贫困村。黄连村在43个贫困村中贫困指数最高,其受自身地理位置限制,到乡镇、景点、公路、医院等距离均较远,其贫困指数高不仅仅受到河流距离的影响,还与其自身地理位置偏远有关。但在亚热带季风气候区域,距离河流较近易遭受山洪、泥石流等自然灾害的威胁,距离河流较远会影响基本生活用水和农业灌溉用水。

h)到公路距离。对公路做缓冲区分析,分别选择0.5 km、1 km、2 km、3 km、4 km为缓冲区半径。从公路缓冲区(图8)可看出,在0.5 km范围内的贫困村11个,1 km范围内12个,2 km范围内13个,3 km范围内5个,4 km范围内2个。各贫困村到公路的距离在2 km以内36个,仅7个贫困村超过2 km,总体距离公路较近。大坪村、果坝村到公路距离均在0.5 km内,贫困指数(PMI)分别为3.5、2.3,分别属轻度贫困和中度贫困;甜竹村、黄连村到公路距离均在4 km范围内,贫困指数(PMI)分别为4.2、4.5,均属重度贫困。总体来看,各贫困村到公路距离较近,但公路未直接连通各贫困村,基础设施不够健全。

i)人均纯收入。10个贫困村的人均纯收入达3 000元以上,15个贫困村人均纯收入在2 500~3 000元之间,16个贫困村人均纯收入在2 000~2 500元,2个贫困村人均纯收入在1 500~2 000元之间。大巴山地质公园贫困村人均纯收入主要集中在2 000-3 000元,占总贫困村数72.1%,远远低于市人均纯收入。龙潭村和窑坝子村人均纯收入低于2 000元,分别为1 547.99元、1 771.56元,贫困指数(PMI)分别4.3,3.9;人均纯收入最高的为常乐社区,仅3 744.27元,贫困指数(PMI)2.1。常乐社区是43个贫困村中贫困指数最低的行政村,这得益于其自身的地理位置优势,距离乡镇、景点、医院均较近,相对人均纯收入较高。人均纯收入是多因素的综合直观反映,快速提高人均纯收入途径较多,但短时间的提高人均纯收入并不能帮助贫困村实现脱贫致富,持续性的措施才能防止脱贫后返贫。

4 结论与讨论

4.1 结论

运用核密度估计、平均最邻近指数、缓冲区分析、空间自相关性等方法分析地质公园43个贫困村的空间密度分布、空间分布类型、垂直分布、空间依赖性等,基于建档立卡贫困户数据和空间特征计算贫困指数(PMI)、致贫贡献度(D),再依据贫困指数(PMI)将贫困程度划分5个等级:轻度贫困、一般贫困、中度贫困、较重度贫困、重度贫困。大部分贫困村贫困程度较深,33个贫困村属于中度以上贫困,主要集中在大巴山公路沿线。

全文从自身地理位置、经济条件和社会条件等三个维度分析了各贫困村海拔,交通,劳动力数量和素质,到乡镇、医院、景点、河流距离,人均纯收入等致贫因素,得出以下结论:(a)各贫困村外出劳动力均较少,劳动力较充足,但劳动力文化水平普遍较低;(b)各贫困村海拔高度影响相对较小,但距离景点、乡镇、医院、公路较远的贫困村相对更贫困;(c)各贫困村人均纯收入远远低于市人均纯收入,收入来源单一,缺乏外来收入和外来资金。

4.2 对策建议

各贫困村劳动力充足,到公路、景点距离较近,相比于农林产业扶贫、电商扶贫、资产收益扶贫,科技扶贫等扶贫措施,依托大巴山国家地质公园独特的旅游资源和土家族的特色风情选择旅游扶贫更加合适。

首先,合理利用地质公园周边的生态,大力打造独特的旅游项目,形成大巴山地质公园、龙潭河风景区连片的旅游景区,增加各景点的辐射范围。八台镇内有大巴山国家地质公园、八台山风景区。情人谷等景点,旧院镇内有龙潭风景区,八台镇、堰塘乡、旧院镇三地接壤,且堰塘乡地处两镇之间,各镇距离景点总体较近。田坝村、梨树垭村位于地质公园西部,桅杆坪村、鸡冠寨村位于北部,天池坝村位于大巴山地质公园和八台山地质公园之间,向家坝村、一湾水村介于八台山地质公园和龙潭河景区之间,高峰冠村、石柱坪村、窑坝子村、四季坪村位于龙潭河风景区西北部,红岩村、张家坪村位于龙潭河风景区东部,凤凰山村位于龙潭河风景区西部;金鸡村、高架村、老场村、水古村、小坪村、坪溪村、黄连村地处百里峡漂流中心码头附近,龙潭村、立石村位于巴山大峡谷旅游景区和百里峡风景区之间,甘溪村地处巴山大峡谷旅游景区西南部,以上贫困村距离景点均较近,且有部分贫困村位于两景点之间。旅游资源丰富,劳动力充足,整合全区域景点形成旅游片区,增加旅游景区的辐射,吸引外来人员和资金可带动以上贫困村的经济发展,实现旅游扶贫。

其次,增加教育的投入,开展对应的旅游业服务培训,提高劳动者素质水平。乡村旅游服务业亟需专业的服务水平,贫困人口文化素质普遍较低,若农民自身专业能力有限,那么就需要投入更多的资金请专业人士帮助,不利于长期营业[12],提升贫困户自身服务水平才能抓住脱贫的机会。甘溪、高架、果坝、金鸡、天池、桅杆等贫困村附近旅游资源丰富,外出人员少,劳动力充足但文化素质偏低。加强与达州市四川文理学院、达州职业技术学院等高校的合作,挖掘地质公园民俗文化,鼓励贫困人员参与专业的培训教育,开展针对性的服务培训,提高其服务能力。

再次,合理利用土家族的优势,创新旅游相关产业、方式。传统的旅游扶贫模式有乡村生态农业模式、“旅游+特色小镇”模式、O-RHB模式、多元主体协同参与[13]等模式,合理利用大巴山国家地质公园不同民族特色,创新旅游扶贫模式。马老山村、甘溪村、果坝村、常乐社区等21个贫困村分别属于宣汉县龙泉土家族和渡口土家族,地处于大巴山深处,保留最原始的土家风情,传承着传统的土家文化。游客对原始民风民俗的渴望与当地村民对现代生活的期盼是一对复杂的矛盾, 然而如何有机结合, 则是乡村发展旅游与社区脱贫的关键[14]。土家族人的刺绣、土酒、“吊脚楼”、土家八大碗、巴人舞和薅草锣鼓等文化都是当地独有的特色,创新旅游扶贫模式和当地旅游资源与文化的结合模式,吸引外来资金、提升贫困户再造能力。

另外,打造景点特色,利用多种宣传途径提升景点的知名度。随着全国文旅小镇、中心小镇等特色小镇的建设,各种特色的乡村旅游拔地而起,大巴山地质公园要在众多的乡村旅游景点中脱颖而出,吸引到更多更远的游客需要充分利用互联网、3D技术、广播电视、期刊杂志、广告等宣传峡谷、溶洞、绝壁、孤峰等众多岩溶地貌景观,增强地质公园的竞争力。不同的传播媒介受众不一样,广播电视面向广大乡村、互联网面向全球,优化宣传资源配置,结合景点特色和土家族传统文化创新宣传内容,提升景点知名度,从市县走出省市,国内走向国外。

最后,协同区域共同发展,完善区域基础设施建设。大巴山国家地质公园开发至今,区域内供水供电基本覆盖,但医疗卫生、教育、交通等基础设施还需进一步提升。草坝、大坪、高架、黄连、鸡坪、龙潭,扇破、水古、大伦坎、红岩等贫困村距离乡镇、医院、景点较远;天池坝村旅游资源丰富,但距离乡镇和医院均较远。基于贫困村空间分布,全面利用区域已有基础设施建设,延伸相邻非贫困村优势,走可持续发展道路,加强区域内外的交流合作。