PG 和G-17 检测联合FICE 内镜精查在早期胃癌诊断中的价值分析

2021-05-24奚美娟

陶 剑,奚美娟,张 平

(常熟市中医院消化科 江苏 常熟 215500)

目前胃癌是临床常见的恶性肿瘤,死亡率居于第2位的恶性肿瘤[1],严重影响国人的健康和生命安全,对社会造成重大负担。而我国早期胃癌诊断率低,发现时已是进展期,五年存活率低。研究显示,胃蛋白酶原(PG)、胃泌素¯17(G¯17)可以提示萎缩的程度,部位,与肿瘤的发生、发展有着密切的关系[2]。本文拟通过检测胃蛋白酶原(PG)、胃泌素¯17(G¯17)筛选高危人群,完成胃镜精查,通过智能分光技术(FICE),放大内镜下观察,提供精准活检,以探究该项技术在早期胃癌诊断中的价值。

1.资料与方法

1.1 一般资料

选取2018 年4 月—2019 年12 月期间我院门诊及住院胃镜检查患者中完成PG、G¯17 检查患者共204 人,根据胃镜及病理组织学结果分为:浅表性胃炎组、萎缩性胃炎组、早期胃癌组、进展期胃癌组。其中浅表性胃炎组86 例,男48 例,女38 例,年龄36 ~85 岁,平均(58.3±13.6)岁;萎缩性胃炎组67 例,男29 例,女38 例,年龄41 ~82 岁,平均(57.6±12.8)岁;早期胃癌组22 例,男13 例,女9 例,年龄38 ~80 岁,平均(59.6±12.5)岁;进展期胃癌组29 例,男16 例,女13 例,年龄41 ~79 岁,平均(56.9±13.9)岁。四组受检者的性别、年龄等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本次经我院医学伦理委员会审查批准。

排除标准:①有严重的脏器功能不全,或精神疾患;②既往有胃部手术史;③正在使用或就诊前两周内使用质子泵抑制剂、H2 受体拮抗剂、粘膜保护剂等;④正在服用NASID 类药物、抗凝药者,或存在凝血功能障碍者;⑤研究人员认为不适合参加本研究者;⑥未签署临床试验同意书者。

1.2 检查方法

1.2.1 血清学检查 血清学活检(包括胃泌素¯17 和PG Ⅰ、PG Ⅱ)运用胃黏膜血清学检测试剂盒(ELISA 法)。所有研究对象均禁食8 h 后,采集血液标本5 mL,收集于血清试管中,送常熟市临检中心检测。

1.2.2 内镜检查及病理活检 由高年资内镜医师检查,运用富士内镜智能分光技术(FICE)+放大内镜技术,精细观察,若高度怀疑胃癌(包括高级别上皮内瘤变、早期胃癌和进展期胃癌等),则只需对可疑病变部位进行活检[3]。病理医师则根据病理学质控标准进行诊断,早期胃癌诊断包括病理分型及浸润深度,进展期胃癌诊断包括病理类型及组织分化程度。若无明显病变,在胃窦和胃体两处分别活检,分瓶装,分别记录2 个活检部位。根据悉尼系统标准及2014 年中国早期胃癌筛查及内镜诊治共识意见[4],对慢性炎症、活动度、萎缩、肠化生和异型增生进行观察和分级。两位病理医师独立阅片后做出相应的病理诊断。

1.3 统计学方法

所有数据采用SPSS 19.0 统计学软件进行处理,计量资料以(± s)表示,组间比较采用t检验,以P<0.05表示差异具有统计学意义。

2.结果

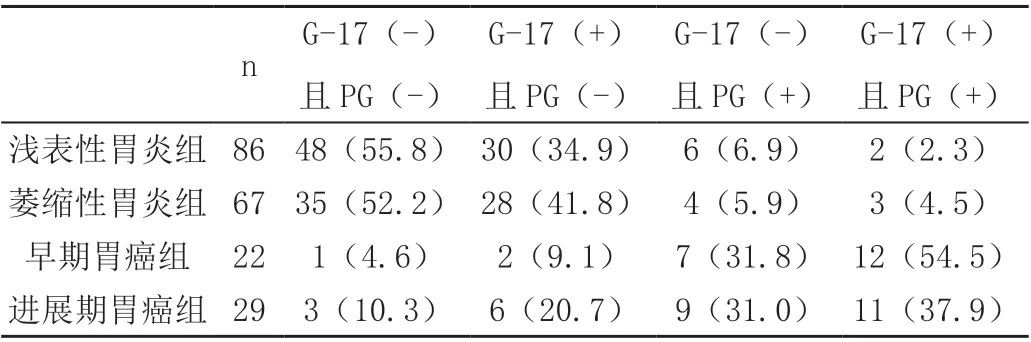

2.1 不同组别中PG、G¯17 阳性情况

通过检测PGI、PG Ⅱ、PGR、G¯17 指标,将“G¯17≤1 pmol/L 或G¯17 ≥15”定义为G¯17(+),将“PG Ⅰ≤70 ng/mL 且PG Ⅰ/PG Ⅱ≤7.0”定义为PG(+),故可分成四类,即为A、B、C、D 四组:A 组:G¯17(¯),PG(¯);B 组:G¯17(+)且PG(¯);C 组:G¯17(¯)且PG(+);D 组:G¯17(+)且PG(+)。在胃癌组中,G¯17(¯)且PG(+)及G¯17(+)且PG(+)两组的阳性率>非胃癌组。各组中早期胃癌、进展期胃癌的发生率,A 组<B 组<C 组<D 组。在早期胃癌、进展期胃癌组中,G¯17、PG 的阳性率较高,表示通过检测PGI、PG Ⅱ、PGR、G¯17,可以筛选高危人群,提高早期胃癌的诊断率。

表1 四组PG、G¯17 阳性情况比较[n(%)]

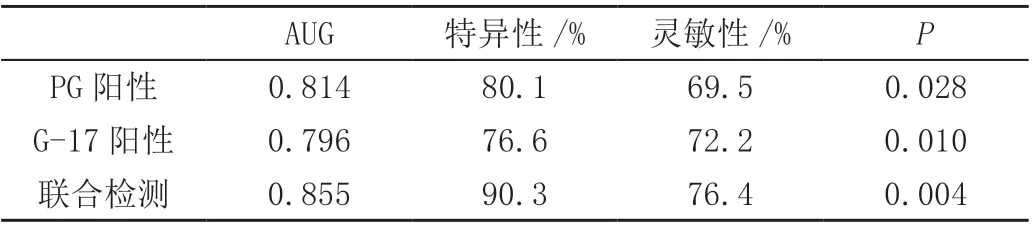

2.2 检测血清PGI、PG Ⅱ、PGR 及G¯17 在胃癌诊断中的价值分析

通过检测血清PGI、PG Ⅱ、PGR(PGI/PG Ⅱ)及G¯17,以G¯17(¯)且PG(+)、G¯17(+)且PG(+)为目标筛选高危人群,这部分人群进行胃镜精查,通过富士内镜智能分光技术(FICE)+放大内镜技术,精细观察,指导精准活检,发现胃癌组的灵敏性、特异性分别为76.4%、90.3%,高于单项检测组。

表2 检测血清PGI、PG Ⅱ、PGR 及G¯17 在胃癌诊断中的价值

3.讨论

胃癌的发病率及死亡率居高不下[5],是我们目前亟待解决的公共卫生问题。而降低死亡率的重要手段就是早发现、早诊断、早治疗。目前我国诊断胃癌主要依靠内镜检查,病理结果是诊断的“金标准”,但内镜检查患者耐受性差,可重复率低,无法开展大规模筛查[6]。胃蛋白酶原(PG)是胃黏膜主细胞分泌的一种蛋白前体,可分为PGI、PG Ⅱ两个亚群[7],测定血清中的PG,可以反映不同部位胃黏膜腺体数量及其功能,间接反映胃黏膜的萎缩程度。胃泌素¯17(G¯17)是反映胃窦分泌功能的指标[8],主要由G 细胞分泌,与胃酸存在负反馈机制。在以胃体为主的萎缩性胃炎中,壁细胞减少,胃酸分泌减少,负反馈调节,胃泌素增多。胃窦为主的萎缩性胃炎,因为G 细胞减少,故胃泌素水平较低,全胃萎缩的萎缩性胃炎,G¯17 的检测水平则略高于胃窦萎缩性胃炎。因此联合检测PGI、PG Ⅱ、PGR 及G¯17,可反映不同部位胃黏膜的功能及其萎缩程度,而且血清学检测,痛苦小,耐受性高,可重复度高,逐步运用于大规模的早期胃癌的筛查[9]。智能电子分光图像处理(FICE)技术可提供清晰且对比度更佳的图像,通过观察病变的浸润边界及色泽改变、可疑处黏膜小凹形态改变、黏膜下新生血管的形态变化等,可较准确地推断病变组织类型,有效提高早期胃癌的诊断率,为正确的治疗提供了准确的依据[10]。本研究借鉴国外胃癌筛查模式,结合我国的基本国情,通过血清学检测,筛查高危人群,结合内镜精查,指导精准活检,可做为早期胃癌的筛查的有效方法。