山中宰相王鏊

2021-05-24◎叶梓

◎叶 梓

(苏州市吴中区文化馆,江苏苏州215000)

明正德四年(1509)五月,在武英殿大学士任上的王鏊,三次上疏致仕的请求终于得到了明武宗的批准,在领受了恩赐的玺书、马车之后,他从遥远的京城回到了自己的家乡苏州东山,在太湖之畔熟悉又亲切的陆巷小村,开始了与世无争的新生活。

一

王鏊的请辞,绝非他不想“治国平天下”,而是报国无门夙志难酬,腐败的明王朝已经容不下他这样的正直之人,他不得不黯然离场,空余一腔拳拳报国之情。仕与隐,一直以来是横陈于中国古代官员面前的两条道路,当仕而不通的时候,只有选择隐了。早在任吏部左侍郎时,王鏊就曾与吏部尚书韩文等人一起请正德帝诛杀 “八党”,但最终以失败而告终。彼时的“八党”,是一个以刘瑾为首的势力较大的宦官群体,他们权倾一时,为非作歹。每每看到刘瑾等人加害于人,王鏊总是挺身而出,劝谏刘瑾,给受害者予以保护。

在这种你死我活的政治斗争中,正德四年是最为激烈的一年。这一年,相继发生的几件事让他们之间的矛盾越发白热化。第一件事,郎中张炜、副使姚祥、尚宝卿崔璇三人因得罪刘瑾而被逮,而且还要戴着镣铐被处死,王鏊对刘瑾说:“士可杀,不可辱。今辱且杀之,吾尚何颜居此?”在同僚李东阳的支持下,崔璇等人才免于一死;第二件事,刘瑾一直对韩文怀恨于心,欲置其于死地,又想借故中伤刘健、谢迁等正义之士,王鏊与李东阳前后竭力相救,使刘瑾的阴谋终未得逞;第三件事,是刘瑾听信谗言,在正德帝面前诽谤杨一清高筑边墙浪费军需,王鏊也是据理力争,为杨一清辩护:“杨一清为国修边,岂能以功为罪?”

惠和堂 万荣耀/摄

这一桩桩事,让王鏊感到一种深深的悲凉,也感到一种力不从心,在这样一个腐败的王朝里,纵使自己是一股清流,也已经没有容身之地了,在和刘瑾集团的斗争中,明武宗过于偏信偏听刘瑾,且让刘瑾掌司礼监,刚正不阿的王鏊无法委身其中,只好奉身早退,选择致仕回乡。

后来,他在《谢存问疏》一文里坦露了自己的心迹:适值逆瑾盗政,播弄威福,臣力既不能沮抑,性又不善诡,遂不得已乞身而退。

“性又不善诡”的王鏊之所以做出这样的选择,跟他一直以来坚持的明哲保身的处世哲学息息相关。他在《我生》一诗中写下的这些句子,实在是他当时心境的最佳写照:“委顺齐宠辱,冥怀无丑好。得之亦不惊,失之曾不懊。”

回到故乡的王鏊,意味着跟自己的仕宦生涯作了一次彻底告别。出生于明景帝景泰元年八月十七日(1450年9月22日)的王鏊,自幼随父亲王琬读书,聪颖异常,8岁能读经史,12岁能作诗,16岁跟随父亲北上京师,习业于国子监,写得一手好文章,其文一出,国子监诸生争相传颂,侍郎叶盛、提学御史陈选惊叹其为“天下士”。 成化十年(1474),王鏊在乡试中取得第一名“解元”;次年,在礼部会试中他又取得第一名“会元”;殿试一甲中取得第三名,被授为翰林编修,一时盛名天下。连中二元后又在殿试中取得一甲三名(探花)的成绩,在全国已属凤毛麟角。据史料记载,若不是主考官、也就是明朝唯一连中三元的商辂从中作崇的话,他就是继商辂之后连中三元的第二人了。心胸狭窄的商辂不希望王鏊成为自己独得这份荣耀的终结者,就把谢迁列为第一,王鏊退为第三。据《制义丛话》卷四记载,此消息一出,时人讽曰“文让王鏊,貌让谢迁”。

王鏊的仕途还算顺风顺水。1487年,明孝宗即位,次年改年号 “弘治”,王鏊被进为侍讲学士,充任讲官。当时弘治帝宠信李广,整日在李广的陪伴下游山玩水,王鏊便以周文王勤政的典故反复劝谏,终使弘治帝感动,在选择太子僚属时,就命他兼任谕德,不久转少詹事,擢吏部右侍郎。明武宗正德元年(1506),王鏊再获升迁,进为吏部左侍郎兼翰林学士;十二月,进为户部尚书兼文渊阁大学士;次年,又晋少傅兼太子太傅、武英殿大学士,至此,他个人仕途到达了顶峰。

在王鏊的仕宦生涯中,最为后人所称道的是针对明代自正统以来的边患频繁、国势渐弱的现实,上呈《上边议八事》,提出了切中时弊的治边八策,即定庙算、重主将、严法令、恤边民、广召募、用间、分兵、出奇八条建议。同时,他还对明武宗的“嬖幸乱政,功罪不明,委任不专,法令不行,边圉空虚”深感忧虑,并希望武宗“大奋干刚”。然而,不幸的是,王鏊在仕途顺利时遇到了昏庸的正德皇帝和太监专政的刘瑾,他孤军奋战,独木难支,难以挽回局势。

二

回到故乡的王鏊,远离政治纷争,过上了清澈明净的隐居生活。

王鏊卸下官员的外衣,在这漫长的十几年时间里,或纵情山水,泛舟太湖,徒步岩崖,赋诗题词;或独守书斋,潜心学问,撰写志书,终成一代宗师。回到故乡的他,更像是太湖边的一介青衣飘飘的书生,逍遥自在,风流蕴藉。

怡老园是王鏊长子王延喆为其修造的一个园子,仿照洞庭东山景致,在苏州城算是“筑园娱亲”。据文献记载,当时的怡老园占地颇广,前为柱国坊,后为天官坊,旁枕夏驾湖。王鏊在怡老园里著书立说,和当地文人密切交往,承接了吴宽等老一代吴中交游圈,对当时的吴中诗派产生了深远影响。正德十六年(1521)四月,王鏊与门下士祝允明等八人于怡老园之池亭饮宴并赋诗唱和的风雅之事,一度传为美谈。他曾写过一首《诸友饮怡老园分韵得春字》,记述的就是这段风雅之事:“题诗昨日送残春,桃李阴阴入夏新。风动渐惊红落莫,雨馀犹爱碧嶙峋。敢期事业同夔卨,且可壶觞引白申。独有江湖忧未歇,北来消息苦难真。”

其实,早在弘治、正德时期,王鏊以高第探花、台阁重臣的身份,对乡邦文学就产生了重要影响,系当时文体变革的先行者和楷模。最值得称颂的是弘治十七年(1504)60卷《姑苏志》的重修完成。当时,他受苏州知府林世远之聘,担任总纂,整合了范成大《吴郡志》和卢熊《苏州府志》,并参照各家著述,补充卢志下限以后事项,仅仅用8个月的时间,修成了洋洋60卷的新府志。《四库全书总目》称其“繁简得中,考核精当。在明人地志中,尤为近古”。苏州方志专家陈其弟撰文称,王鏊的《姑苏志》有两处可谓贡献大矣,一是其“驿递”所记驿递、铺舍的设置和变化,以及路程、距离等,可补正史之不足;二是“平乱”一门所记述,为其他方志所少见,其中南宋金兵陷苏、张士诚据吴等事关苏州地方历史的重大事件,很多也不见于正史。

回到苏州后的王鏊,也是著述不辍。正德七年(1512),编成《春秋词命》;正德八年(1513),完成《震泽纪闻》;正德十年(1515),完成《震泽长语》;正德十二年(1517),编成《震泽文集》;正德十三年(1518),编成《山居杂著》。这些或诗文,或笔记抑或方志的著述,恰恰印证了王鏊家居十五年充沛的创作力。

纵观王鏊的这些作品,且不说其文才,仅文献价值就极其珍贵。他的文集丰富了明史的研究材料。王鏊一生交游广泛,又身居高位,从他的文字中隐约可以看出明代中期的吏治大事,有的揭露了当时官场的时弊,有的反映了明代的人才选拔制度、经济状况以及外交秘史。以《震泽纪闻·吴惠》《送李给事贯使占城》等文章为列,就详细记述了明代的外交活动与白圻妥善处理宁波日本馆甥之事,在普通史料中难得一见。王鏊作为明代建设吴地文化的领军人物,“撰著乡土文献,精心描摹吴中胜迹,书写太湖文化”,《吴江城记》《且适园记》《尧峰山佛殿记》等文字,或写山水,或记城史,都为开拓区域文化资源提供了原始资料。

三

归隐的王鏊,仍然心系苍生,始终关心着家乡人民的疾苦。他目睹吴中重赋之苦,作《吴中赋税书与巡抚李司空》《与李司空论均徭赋》等文章,精辟剖析了吴中重赋之形成、发展、现状及对策,为后世学者研究明代吴中重赋提供了重要文献资料。在这两篇文章中,他既提出了解决方案,即“使官田无大半之税,内府无出纳之艰,有司无侵刻之扰,则诸沿可一扫而空去,而民有息肩之所”,又针对苏州的均徭现状提出了独特见解:“愿公不哉群议,断而行之,符下州县定役,一年足一年之用,更不许佥余剩,若有余剩,即同赃论。如此,数十年之害,一旦除去。”明代的工部尚书,常常以大司空称之。此处的李司空,即李充嗣,字士修,四川人,成化二十三年(1487)进士,与王鏊为同考会试所取之士。正德六年(1521),李充嗣升工部尚书兼管水利,总理粮储巡抚应天。

王鏊还写过一篇《橘荒叹》,关心民瘼的悲悯之心令人击节赞赏。据《陆巷村志》(古吴轩出版社,2014年5月第1版)载,“弘治十六年(1503)冬大雪,积四五尺,橘树尽死。王作《橘荒叹》。”彼时的太湖真冷啊,不像现在,整个中国南方几乎很难见到一场茫茫大雪。王鏊见大雪中死去的橘树而念及乡邻们的生活该如何为继,写下《橘荒叹》,字里行间,处处是悲悯之情:

我行洞庭野,万木皆葳蕤。

就中柑与橘,立死无孑遗。

借问何以然,野老为予说:

前年与今年,山中天大雪。

自冬徂新春,冰冻太湖彻。

洞庭苦无田,种橘充田租。

霜余树树金,寄此万木奴。

悠悠彼苍天,三白望为瑞。

如何为橘灾,斩伐如剑利。

饤饾索宾筵,贡篚缺王事。

曾闻后皇树,不过淮之郊。

他处岂独无,洞庭号珍苞。

衢州徒菌蠢,湘潭亦寥梢。

地气信有偏,天灾曷乃遭。

物贵固难成,难成复亦槁。

遂令洞庭人,为计恨不早。

从今原隰间,只种桑与枣。

这正是一个传统知识分子的君子之风。他多次受朝迁高官举荐,仍以“久伏林下,衰老多病”的理由而拒绝了。也许,是他对当时腐败的王朝彻底死心了。

四

王鏊家居共15年,“不治生产,惟看书著作为娱,旁无所好,兴致古澹,有悠然物外之趣”。在这样的诗书生活中,他与吴宽、唐寅、文徵明等明代文人诗酒酬唱,俨然一派书生气象,且少家产,有“天下穷阁老”之称。嘉靖三年(1524),王鏊去世,时年75岁。

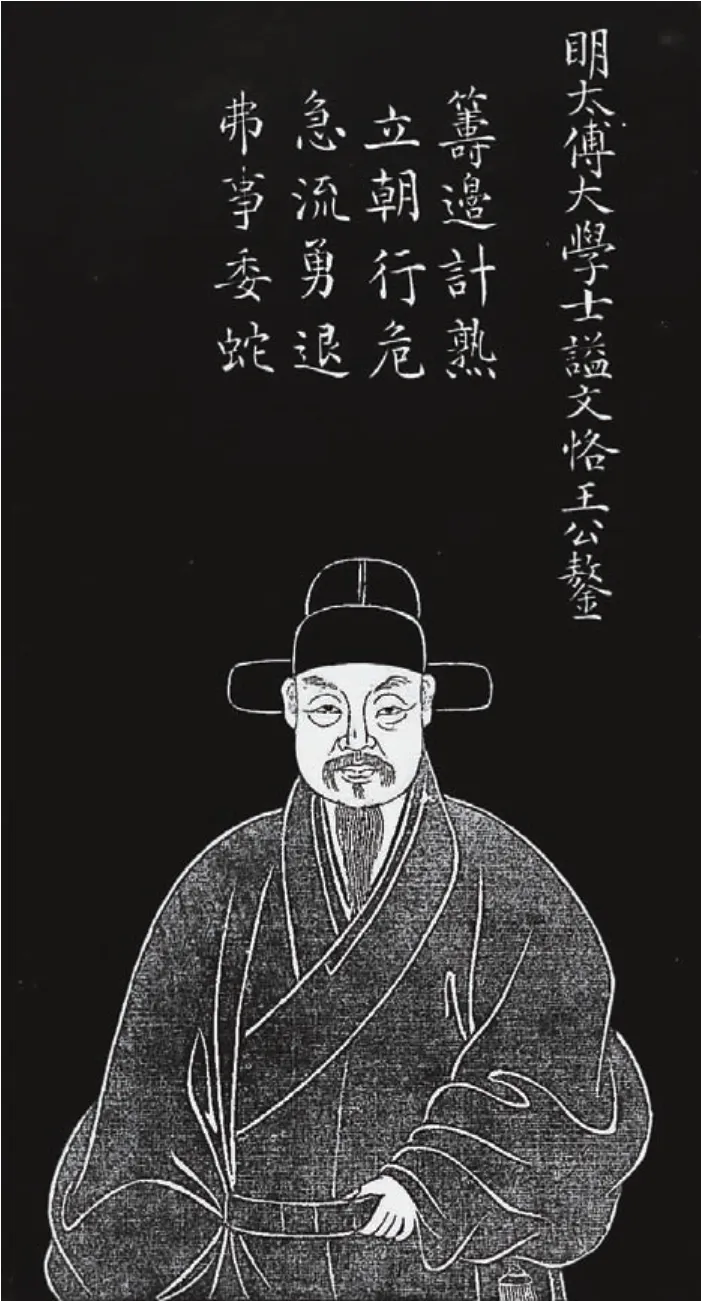

王鏊去世,在当时也是一件惊动朝野的大事。嘉靖帝闻讯,下令罢朝一日,并赐麻布50匹、米50石,谕祭9坛,诏工部遣官营葬,加赠太傅,谥文恪。嘉靖四年正月初一,甘肃天水人胡缵宗奉召营葬王鏊于陆巷梁家山之原。据史料记载,王鏊墓规模宏大,墓前左右各有一座碑亭,置石羊二只、石狗二只、翁仲一对。墓前神道有石坊,石柱上镌有唐寅的对联:“海内文章第一,山中宰相无双。”

唐寅早于王鏊逝世,这副联应该是别人取唐寅的句子,刻去上的。

之前,我数次去陆巷,并未到过墓地。2020年,为了完善书稿《陆巷记》,专门去了一次,给我带路的是偶然结识的苏州文史作家徐正英。她是横泾人,但住在东山,算是半个东山通了。东山的古井、山头、古村落,她都了如指掌。我们从守溪桥进入,过严巷,在陆杨古道之侧寻得墓地。其实,路边还立一个牌子,拐进去,往里,一田埂下,立一碑,上有五行字:

吴县文物保护单位

王鏊墓

吴县人民政府

一九八六年三月二十五日公布

吴县人民政府立

吴县是旧称谓。2001年,吴县一分为四,变成苏州园区、苏州高新区、相城区和吴中区了。

王鏊的墓曾遭到了严重破坏,坊柱、墓碣皆无,所以,现在看到的墓其实就是一垅土堆,荒草丛生。文物部门在墓边立了两块牌子,一块上书文物保护的若干重要性,另一块上书王鏊简介,可惜连胡缵宗的名字也搞错了,写成了吴缵宗。古代诗人吴梅村拜谒王鏊墓《过东山拜王文恪公茔》载于《太湖备考》:

旧德丰碑冷,吴天怅寂寥。

勋名动故相,经木重前朝。

至主惟尧舜,优时在竖刁。

百年人世故,野唱起鱼樵。

五

明代的苏州,有三个大学士——也就是俗称的“阁老”,名气最响,他们分别是万历年间的内阁首辅申时行,正德时期的户部尚书、武英殿大学士王鏊以及嘉靖年间的礼部尚书兼文渊阁大学士顾鼎臣。三个人里,数王鏊的声名最为显赫,影响最为深远。

姑苏城里,有一条老街,叫学士街,这条繁华闹市深处的古街,就是以王鏊命名的。除此之外,在苏州城里还有一座专门祭祀王鏊的祠堂。祠堂系王鏊之子、中书舍人王延喆于嘉靖十一年(1532)在景德寺的废基上所建,历经清代多次修缮,于1995年被列为江苏省文物保护单位。2020年初冬,我慕名前往拜谒。祠堂坐北朝南,三进,依次为头门、过厅、享堂,彼此间以庭院过渡。头门面阔五间,是典型的硬山顶风格。过厅也是,明间前后设长窗,次间及稍间砌半墙,置短窗。享堂前设轩廊,檐枋下饰挂落,廊之东西两端,辟砖细贡式门洞。据资料记载,头门虽已改为清式,但过厅和享堂仍为明代遗构,是苏州城里保存较为完整的一座祠堂建筑。

据莫釐王氏的首部家谱《王氏家谱》记载,王鏊治家极其严厉,训诫长子王延喆时“语极严切”。而且,王鏊定下家规,家中子孙考取学校或功名,都会给予一定的物质奖励。正是通过王鏊的不懈努力,莫釐王氏成功实现家族转型。清代学者沈德潜曾如此赞誉,“王氏自文恪(注:王鏊的谥号)以后,以能文世其家,三百年来,吴中言文献者,必首洞庭王氏”。

苏州沧浪亭五百名贤祠中的王鏊像

虽然《孟子》里有一句“君子之泽,五世而斩”的断言,意谓君子之泽,终究会因后世能力之不逮而消失殆尽,但是,回望王鏊之家族,实在要算一个例外的佐证了。王鏊之后,王氏家族人才辈出,名人不断,王禹声、王世琛、王季绪、王季玉、王守融、王守武、王守觉等一个个声名显赫、成绩卓越的王鏊后裔,似乎在佐证着“诗教家风”在一个家族里润物细无声的伟大力量。

尤其值得一提的是,王鏊的八世孙王世琛,康熙五十一年(1712)高中状元,受修撰,弥补了王鏊只取探花的遗憾。到了近代,王鏊家族逐渐发展成苏州一带的科教名门,涌现了一大批国内外一流的专家学者,这其中以王颂蔚一家最为显赫。王颂蔚的子女王季烈、王季同等是著名科技专家、教育家,孙辈王守武、王守觉兄弟是中国科学院院士,外甥女何泽慧也是中国科学院院士,其丈夫钱三强是中国著名核物理学家,对我国“两弹”事业作出了突出贡献。

从明代的科举之家,到近代的科教名门,这一切,都源于王鏊家族读书重教的绵绵家风。

六

陆巷是太湖边的一个传统古村,这里曾经是王鏊出生的地方。至于为什么称作陆巷,说法纷披,一种说法是村中筑有六条直通太湖的巷弄,并且至今保存完好,六、陆谐音,故名陆巷;还有一种说法,是说王鏊母亲姓陆,此说不确,家谱显示王鏊的母亲姓王并不姓陆。

陆巷古村的惠和堂,虽然是一座规模宏大的清代建筑,但总是被当作王鏊故居看待。王鏊致仕回乡,在陆巷修筑新居,还写过一首诗以志其情:“归来筑室洞庭原,十二峰峦正绕门。五亩渐成投老计,三台谁信野人言。郊原便自为邻里,水木犹知向本源。莫笑吾庐吾自爱,檐间燕雀日喧喧。”后来,他移居姑苏城里,房子就卖给舅舅家叶氏。现在留下来的惠和堂,系清代富商叶是京所建。

惠和堂是一座规模宏大的厅堂建筑,拥有古时官宦宅第的气派、宏大、庄严、肃穆。总计有五进,纵轴三路齐头并进,中轴线上有门楼、轿厅、大厅、堂楼、后楼和后花园;左轴线上有花厅、客厅、书楼、小花园;右轴线上有门间、茶厅、灶间、杂房、边楼。左右皆有长长的备弄。惠和堂简直就是一个巨大的迷宫,如果把每个房间不落地逛一圈,就能对旧时官宦人家的日常生活猜出个大概的样子。

第一进是轿厅。

门口有两个抱鼓石,左右各一,即古代的户对,与抬头即可看到的一块横木(门档)形成门当户对之意。值得一提的是这里的门槛比普通的要高,差不多有两尺左右,象征着主人的至高地位。过轿门,即门厅,是第二进。左为一顶轿子,右为一辆马车。轿子小巧,据说以前的苏州女子出阁时都要坐这种轿子,右边的马车,轮子上包裹着一层厚厚的铁皮。正中的屏风,是唐寅的《王鏊出山图》,真迹现藏于故宫博物院,此系高仿。王鏊57岁时被征招出山为相,他的学生唐寅异常兴奋,即兴作此画给他饯行。画上的题款“把酒花间花英笑,风光还属白头翁”是王鏊出山前所写的诗句,意思跟“老骥伏枥、志在千里”差不多。门厅是一座宅子的门面,就像当代家居里的客厅,甚至比客厅更重要——他们要在这里接待贵宾,更要跪迎圣旨——这在古代是一件非常隆重的事,所以,梁柱用料皆为贵重楠木。匾额“惠和堂”,取自《论语》。柱联曰:

著述千篇遗后世,海内文章第一;

辅佐三朝匡社稷,山中宰相无双。

其实,这也算是唐寅为王鏊写的一副墓门联“天下文章第一,山中宰相无双”的扩版。

从第二进到第三进,要通过蟹眼天井。

天井是中国建筑里极其诗意的一部分。苏州的老宅院中,房屋之间大都留有天井,与那些宽敞的花园、高大的山墙相比,精致又狭小。天井大多三面房屋一面围墙,或两面房屋两面围墙,天井设在房屋的前后正间中,两边为厢房,这种天井一般称为“大天井”。天井就是天井,精致的苏州人却要弄个出蟹眼天井。起初,我并不懂其意,后来,在留园的长廊里见到了,觉得真好,因为太小,就叫“蟹眼天井”——大多是为了采光的需要而设计的,也兼具通风的功能。惠和堂的蟹眼天井下,植有竹子。以前,这里还是学校的时候,孩子们在这里写作业,一定很凉快吧。

第四进,是家丁所居之处,现在已经成为一个影视基地了。

绕过惠和堂的木板壁,后面是一道通向后院的门,这里是中轴线,一道道门一座座厅贯通。惠和堂后面,有一幢楼屋即堂楼,也叫主楼。堂楼的一楼中间,是个过厅,两侧是木板壁,作为左右房间的隔断。过厅中挂着书画。这幅书法作品,落款是文徵明。从堂楼过厅,后面有一门楼,再过一个院子,就是后楼,也就是女眷楼。惠和堂处处给人一种“大气”的感觉。身居其中的人,自然而然天生就有宰相肚里能撑船的大气磅礴、纵横千里的气势。女眷楼一楼是王鏊纪念馆展示厅,通过图文形式对王鏊生平作介绍。

作为一个自命不凡的书生,这里三开间的两层书楼,在苏州的古宅里并不多见。楼前有一磨砖贴面照墙,高齐楼檐,瓦滴下抛方有“九狮图”砖雕,两端各有花鸟砖雕图案,照墙中央嵌有圆形丹凤朝阳图,刻工精湛,栩栩如生。书楼硬山重檐五开间,凹形布局。书楼名曰“静观楼”,取宋代诗人邵雍之诗《安乐窝中酒一樽》“雨后静观山,风前闲看月”之句。静观楼是王鏊的读书之处,建于明成化十一年(1475),王鏊中探花及第后,其父王琬辞官归里,建此楼鼓励他继续求学。成化后期,祖母和父亲病故后,王鏊在家先后守孝六年,在此楼完成了《姑苏志》《震泽编》《春秋命词》等著作。后楼前的这座门楼题额为“堂构云礽”,意思应该是“继承父兄的事业”。书楼中设有旧时私塾教学场景。书楼前有座细砖贴面照墙,高与楼檐相齐,瓦滴下抛方上镌有“九狮图”,形态各异,栩栩如生,其两端各有三块花鸟图案。墙的正中处嵌有“丹凤朝阳”砖景,主题突出,暗示主人的身份和地位。

最后一进是后花园。

后花园私密而美好,多少缠绵悱恻的爱情故事,都是在后花园里流传下来的。惠和堂的后花园,以前叫“从适园”,建于明成化十年。因为王鏊的身份与地位,这也是往来有鸿儒的地方,湖光阁是唐寅取的名字,款月台的匾额是祝允明写的,鸣玉涧是文徵明写的,寒翠亭是徐祯卿写的,真可谓名流云集。可惜都在时光的河流堙没了。其风雅往事只在古籍里记述颇多,比如王鏊在这里看过梅花开放,唐寅在这里写过诗。现在的后花园是重建的,“寒翠亭”“适从园”“湖光阁”等建筑点缀其间,颇有意境。

有一年冬天,我去湖光阁,西侧的几株蜡梅花开正艳,飘着阵阵梅香,令人顿生归隐之意。后花园的一些柱联,特别有意思。寒翠亭:水色山光皆画本,花香鸟语总诗情。半亭:庭花无影月当午,檐树有声风报秋。湖光阁:竹开霜后翠,梅动雪前香。