扬州盐商与苏商文化

2021-05-24吴跃农

◎吴跃农

(江苏南京210004)

六下江南的乾隆皇帝面对扬州盐商一夜之间在瘦西湖堆出白塔,使瘦西湖堪美京城北海的“琼岛春阴”,不由感叹:“盐商之财力伟哉”。华居室、美衣服、盛宴会,扬州盐商可谓富甲天下,“扬州盐商”几乎成了明清时期盐商的代名词和财富象征。

一、徽州商人为主的扬州盐商富甲天下

扬州盐商的主力军是徽州商人。明代谢肇淛在《五杂俎》云:“新安大贾,鱼盐为业,藏镪有至百万者,其他二三十万,则中贾耳。”新安江发源于徽州,故徽州商人又称新安商人。

盐业贸易使扬州盐商云集,挥金如土,富埒王侯。徽州商人为何能独大扬州盐商?

瘦西湖中的白塔与五亭桥 选自《扬州市志(1988—2005)》

从历史上来看,徽州商人自宋元以来,就奠定了其商帮尊贵地位。徽州(歙县、黟县、休宁县、绩溪县、婺源县、祁门县),包括今安徽省黄山市、宣城市绩溪县、江西省婺源县区域,地处“吴头楚尾”,坐落于黄山南麓,是黄山脚下的盆地,也是乱世安居的好地方。汉代以前人口不多,晋末、唐末及北宋末年的三次移民潮,大量人口迁移徽州,无奈山多地少,人口众多,为了解决生存问题,外出经商是一条出路。而新安江穿徽州而过,进入浙东成为富春江,汇入钱塘江流进杭州湾,它将徽州与南宋首都临安(今杭州)联结在一起,利用便利的水路交通,徽州向临安提供建筑木材、宣纸和山货,形成了牢固的商业圈,徽州的商人声名渐起。通过走向都城临安、走向全国,徽州商人在从事陶瓷、茶叶、木材等生意的同时,依靠雄厚资金经营低利的典当行,还投资染色、打磨布料等手工业,经营工场。在明成化年间(1465—1487),独占了松江棉布等贸易,当时有种说法,“松江的财产全部被新安商人带走了”。《天工开物》的作者、明朝杰出科学家宋应星估计,明万历年间,扬州盐商总资本不下三千万两。盐业的巨大利润,自然吸引徽州商人走向盐业中心扬州,与陕西、山西商人竞争盐业贸易,并战而胜之。

清代,为了方便对行盐的管理,清政府将全国划分为11个区域,各区域所产之盐均按指定地域销售,而淮扬自古就是税赋重地,凭借政府给予的特权,扬州盐商获得了江苏、安徽、河南、江西、湖南、湖北6个省份的巨大盐业市场。乾隆时期,两淮盐业鼎盛至极,“天下税赋盐税居半,天下盐税两淮居半”,乾隆三十七年(1772),户部库存银不过7800万两,中央一年的财政收入也不过4000余万两,而扬州盐商年赚银1500万两以上,上交盐税600万两以上,占全国盐课的60%左右。清代文人则认为,扬州盐商总资本最多时可达七八千万两。扬州盐商的财富也在乾隆年间达到极盛,《清朝野史大观》记载:“乾嘉间,扬州盐商豪侈甲天下,百万以下者皆谓之小商。”

明清时期的扬州,是一座构筑在徽州盐商巨额白银之上的商贸消费城市。通过以盐贸易为核心的商业兴盛,吸纳徽商等客商文化,融合、创造于苏商文化之中形成了扬州盐商文化。它虽然有其历史局限性,从总的来看,其完成了江苏扬州等地的本土文化和以徽州商人为主的客商文化整合,为苏商在近代崛起,进行了充分的文化准备。

个园秋色 选自《扬州市志(1988—2005)》

二、扬州盐业商贸的历史渊源

扬州的兴盛得益于地利——大运河。中国地势西高东低,大部分河流自西向东流淌,自从隋朝开通大运河之后,长江、黄河以及淮河、永定河、钱塘江等东西流向的河流被南北走向的大运河串通起来。扬州处于大运河与长江的交汇点,南临长江,北接黄淮,从扬州可横穿东西,纵贯南北,一时间扬州成为“南北大冲、百货云集”的水陆交通枢纽。

历史上一直流传着“两淮盐,天下咸”的民谚,而扬州邻近我国最大的海盐产场——江苏境内淮河以南和淮河以北的两大片产盐区,国家盐业垄断管理机构——两淮盐运使司就设在扬州。两淮盐场的盐主要通过扬州进入长江、溯江而上辐射供应皖、湘、赣、鄂以及西南部分地区。

扬州成为盐业商贸重镇,并非始于明清。食盐专卖在唐代已是扬州城市经济的重要因素。到元代,扬州成为江淮地区的政治、经济、文化、军事中心。意大利旅行家马可·波罗在《马可·波罗游记》中记述的扬州,也是军事和工商业交集的一座城市,他在第一百四十三章《扬州城》中写道:“扬州城很大,它所属的二十七座城市,都是美好的地方。扬州很强盛,大汗的十二男爵之一驻扎在此地,因为这里曾经被作为十二行省之一。我要向诸位说明的是,本书主人公马可·波罗先生,曾奉大汗之命,在扬州城治理达三年之久。扬州的居民是偶像教徒,使用纸币,倚靠工商业为生。这里制造骑兵装备的工匠与作坊很多,因为在城里和附近驻扎着大量皇帝的士兵。”澳大利亚社会学家安东尼亚芬安妮曾准确地描述民扬州是一座商贸和军事双重重要的城市:“有时候商人云集,有时候士兵云集,有时候混而有之……战略地位的重要性使得扬州在发生政治冲突的时候成为军事堡垒,在统一时期又转变为繁荣的商业中心和文化中心。”这是因为,每当国家分裂期间,江淮之间往往就成为一道南北分界。当国家统一、政治稳定之时,扬州通常能够从大运河以及食盐专卖获得发展。

明清时期,扬州在盐业经济中占据重要地位。秦商、晋商、徽商纷纷涌入扬州,经营食盐运销。扬州盐商与广东行商、山西票商一起,并称清中期全国三大商人集团。

在扬州,运盐依靠水路码头,扬州城外沿运河一线,运商云集,修建了大批经营盐贸易的店铺,如“黄家店”“富家店”“樊家店”“穿店”等,鳞次栉比,分布于北河下到南河下长达4里的狭长过带。扬州也因盐商聚集和盐业商贸而繁荣昌盛,成为江南第一大都会。财源广进,必人丁兴旺,其时,扬州人口50万,居世界城市第六位。

三、从“开中制”到“折色制”:徽商进入扬州成为扬州盐商主力

元灭明立之初,蒙元军事势力盘踞在北部边疆。明政府将长城沿线划分为九个防御区,东起辽东镇海滨,西至甘肃镇嘉峪关,被称为九边或九镇。这条管辖边墙全长数千公里的巨型防御体系,平时驻军即达80多万,需要长年供给粮草。驻军最密集的是“内迫京畿,外控夷狄”的九边之首——大同镇,边墙323公里,驻守马步官兵13.5万多人,配马、骡、驴5万余匹。据《大明会典》记载,仅大同镇就需屯粮51万余石,草16.9万余束,秋青草176万束,此外还需要大量棉花、布匹等军需品。为了运送驻军所需物资,明政府不仅抽调大批官军,还征调民夫,每年花费在驻守长城沿线驻军物资的银子就达上千万两,让明朝财政不堪重负。

于是,“开中制”(也称“纳粮中盐”)应运而生,即由商人把内地的粮食、军需运到边防,官府以盐引作为补偿。商人凭盐引下扬州贩盐,从中赚取巨额差价。

这种边关—扬州的军粮换盐专卖的贸易,从一开始,大多是靠近边关的山西人、陕西人,还有徽州人在从事营运。陕西、山西商人从内陆召集劳动力,建立商屯生产粮食,他们在黄土高原的沟谷中挖洞作粮仓,存储大量粮食,然后运进政府指定的军营,获取贩卖盐的权利,“秦腔歙语满天下”,山西、陕西商人(合称“西商”)从西北边境来到扬州,使扬州成为西商云集之地,他们在扬州修建了华丽无比的“陕西会馆”。而在扬州做盐生意的徽州人,大都来自徽州府城所在的歙县,他们就近而来,到“折色制”时,扬州盐商则以遍地游走的徽州商人居多。

“折色制”,是15世纪中叶之后,明朝政府为了获得白银,把从民户那里纳税以及明初时规定的实物纳税的内容全部变为用白银缴纳,同时在盐业贸易中直接从盐商那里征收白银。缴纳的白银调往北边,用于调度军粮。这样,只要交足一定的银两,任何地区的商人都能够领取盐引进行贸易。由于徽商比陕西、山西盐商距离两淮盐产地和市场区域更近,参与盐业贸易更加有利,因此,“开中制”下具地理优势而垄断盐业买卖的西商地位受到冲击和动摇,“折色制”增强了徽商在盐业贸易中的竞争力。

明代中叶至清初约200年间,山西、陕西盐商联手在扬州对抗徽州商人,到了康熙年间,“徽进、陕退、晋转”——徽商大幅挺进,陕西商人退出,山西商人转走,徽商成为两淮盐商的主流。近代文化人陈去病在《五石斋》中说:“扬州之盛,实徽商开之,扬盖徽商殖民地也。”确实,《两淮盐法志》统计:自明嘉靖至清乾隆期间,在扬州的两淮著名盐商共80个,徽商独占60个。

四、政商关系下扬州消费城市格局和价值取向

徽州盐商群体能够在扬州崛起,仅靠商业主体的奋斗是不够的,而寻租皇权才能为商,形成皇权和盐商对盐的紧密垄断买卖关系。没有盐引,就没有盐商的盐业垄断和富裕。

两淮地区是当时中国食盐消费量最大的地区,在“康乾盛世”时期,扬州盐业达到高峰。极盛之时,每年经扬州运销的盐达160多万引(每引折盐200—400斤),仅盐课(即盐税)一项便占全国财政收入的四分之一。以乾隆时期为例,两淮地区每年核定的食盐运销总量为180万引。以一引364斤计算,180万引就是6500多万斤盐。此外,每年有10亿斤以上的海盐经过扬州转运到官方指定的安徽、河南、江苏、江西、湖南、湖北销售。扬州盐商在两淮盐场的收购价格为一斤五文钱左右,而销售到消费者手中的价格为每斤二三十文钱,毛利达到约500%。

扬州盐商正是从悬殊极大的购销差价中获得了惊人的财富。如个园主人黄至筠(1770—1838)曾任两淮商总五十余年,“家资累积巨万”,在嘉庆二十三年(1818)建造了个园,花费600万两白银,相当于当时江苏省一年的财政收入。

“康山傍宅与为邻,口岸新签怒忽嗔,明白安详江广达,散商依旧总商人。”这首《扬州竹枝词》真实描摹了清乾隆末至嘉庆初(1800年前后),扬州盐商聚集炒卖盐引,牟取厚利的情形。

扬州盐商深知官府之所以会给予这样的政策,是因为盐税是国家财政的重要支撑,只有持续不断地给国家创造税收才会有政策的延续,因此,他们决不与政府争利,而是利用朝廷需要增加财政收入的动机,在奋力为国家创造大量盐税的同时,也为自己攫取丰厚的利益。正可谓:报效国家,或是直接报效皇帝及相关官员,使官府得到“寻租”空间,以此获得官府更加有力的支持,牢牢把控盐业垄断买卖。

为了得到皇权的庇护,扬州盐商积极欢迎清朝皇帝的南巡。仅给乾隆南巡修建临江行宫,就耗银20万两,大盐商江春曾代表两淮盐商六次招待皇帝,两次恭贺皇太后生日,还参加过皇帝所邀请的“千叟宴”;百名盐商巨贾,捐银修建江都高旻寺、镇江金山寺和焦山寺等行宫,疏浚扬州内河,并建造画舫,使扬州城焕然一新,扬州的大盐商“越俎代庖”代替地方官员接待乾隆,投皇帝之所好,极尽笙歌酒色,铺张奢华。

而扬州城也因盐商贸易的渊源和盐商的崛起,逐渐形成了消费型城市的格局。唐朝时期,扬州已经是一个富庶的大城市,是人文荟萃之区,有“天下之盛,扬为首”的说法。许多诗人为扬州所吸引,联翩而至,写下了歌咏扬州的诗篇:“烟花三月下扬州”“街垂千步柳,霞映两重城”“谁家唱水调,明月满扬州”“十里长街市井连”“夜市千灯照碧云”“夜桥灯火连星汉,水郭帆樯近斗牛”等,吟唱扬州的繁华。

扬州因明清盐商和盐贸易而推进了城市格局的出新。明朝嘉靖年间,为防倭寇侵掠,确保盐运司课银的征收和盐商大户的安全,扬州于旧城外环河增筑新城。平倭之后,新城日益繁华,盐商麇集骈至,万历年间,盐商多达100余家,“四方之托业者辐辏焉”,扬州成为世界最繁华的城市之一。

清代康乾盛世,随着社会经济逐渐稳定,人民安居乐业,淮盐销售顺畅,盐商获利甚巨,扬州河下一带华屋连苑,成为富商聚集之地。由于盐产销兴旺,极大地促进了扬州城市社会经济的发展,特别是新城商业市肆稠密,异常繁华。消费城市的格局举国瞩目,多子街两边皆绸缎铺;翠花街“市肆韶秀,货分隘列,皆珠翠首饰铺”;钞关街“两畔多名肆”。盐商财力雄厚,盐税在国家收入中占有举足轻重的地位,“天下税赋盐税居半,天下盐税两淮居半”,汇兑产业随之迅速发展,钱庄、典业发达,“淮南淮北生涯好,侨寄新添会票人”,扬州成为全国最大金融中心。

同时,盐商为迎接皇帝南巡修建的一批园林和行宫,扬州形成了以这些行宫为中心轴线,以大盐商住宅、盐商书院、商业区、民宅逐渐扩散的城市格局。

特殊的政商经济关系形态,使扬州走上一条商业和消费城市的发展道路。各地盐商在扬州兴建了不少会馆,如东关街、剪刀巷一带的山陕会馆,以及湘、鄂、赣、皖四省盐商议事之地的四岸公所等。官员、大盐商、商人、文人、闲人、服务业从业人员、旅游者构成了18世纪扬州社会各阶层、各色人等,“扬州味儿”“扬气”成为扬州消费城市的专有描述词,指的是追求生活的享受,讲究奢华到极致。

明清时期扬州是领风气之先的时尚之都。盐商带来了扬州的城市物质消费能力。18世纪的《扬州画舫录》对扬州盐商奢靡消费风气的生动描述:马是陆上交通工具,也是收藏宠物,喜好马的盐商,家中可以蓄养数百匹马,每匹马的日花销量就是数十金;喜好兰花的盐商,则可以把兰花从门口摆至内室的每一块空地上。选美选腻了,转而审丑,大姑娘大热天在脸上涂酱油,在太阳底下暴晒,比谁更丑更黑些。富豪们比富、炫耀有钱,在金箔上刻上自己的名字,集体跑到镇江金山的宝塔上,把金箔往外扔,看谁家的金箔第一个飘到扬州。

扬州的消费奢华以特有的“乌纱帽”和“绣花鞋”来指称。“士农工商”是战国时期就定位的职业尊卑顺序。社会末流的盐商必然要向上位攀附。以商人之身结交官府乃至天子以保富贵延续。“乌纱帽”指官帽,据统计,从顺治元年(1644)至嘉庆七年(1802)先后有180个盐商家庭成员通过捐纳得官。扬州盐商以与官员交谊为荣耀,自己不能入仕,钱可以沾到官气,自己不能做官,自己的后代可以去入仕做官,这些都需要花钱。钱不能简单成为盐商后盾,钱变官帽则可以。

“绣花鞋”不言而喻是指女色。扬州盐商当然讲究财色双全。“扬州出美女”,扬州美女肌肤细腻,窈窕多情,千娇百媚,楚楚动人,这不只是影响了明清时期的一种范儿和审美情趣,更重要的是围绕政商关系所持有的特定情调,已经超出狭义的声色犬马、歌舞宴乐的奢靡消费生活了。

因此,扬州盐商纸醉金迷的奢侈消费生活方式,其实质是攀附官府、笼络达官显贵的社交需要和手段,也是盐商提升社会地位的心理满足,因此,扬州盐商沉溺奢靡,并不是消沉,最终目的是要改变自己身为商人的末流社会属性,真正进入到主流的统治阶层。此种风气弥漫,浸淫成为扬州城的消费价值取向和消费习性。从积极的历史发展维度来看,盐商的消费格局铺展到扬州社会生活的广泛层面,则不是特有的“朱门酒肉臭”的封建社会腐朽一面,而是一种总体上建设性的文化价值取向。

五、扬州的诗意文化生活和消费产业

南朝梁代殷芸《小说》中说:“腰缠十万贯,骑鹤下扬州。”说的就是扬州的富裕繁华引天下客向往,这里固然有糜烂挥霍的一面,但扬州骨子里有着特别的浪漫情怀和盐商贸带来的意气风发,渗透在整个城市生活中,就是精致讲究的消费艺术。

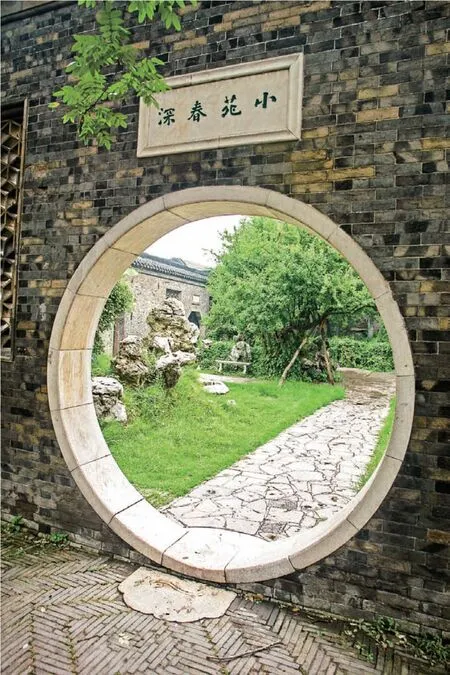

“虽有人作,宛如天工”的扬州园林多数是盐商营造的。徽州人有“贾而好儒”的文化传统,扬州徽州盐商按照徽派建筑风格大兴土木,建宅造园,为扬州建筑带来整体格调的静稳、愉悦、明朗、通透,他们追求精致的艺术审美,他们叠石为山,修池通水,繁花茂树,曲径回廊,移步换景,胜似江南——“杭州以湖山胜,苏州以市肆胜,扬州以园亭胜。三者鼎盛,不可轩轾。”(《扬州画舫录》卷6)。

“绿杨城郭是扬州”——盐商建造的扬州园林风格豪放与婉约兼蓄,是富有扬州个性的园林文化,扬州园林是盐商追求奢侈生活与审美诗意生活的历史见证和遗存。扬州园林极盛时,瘦西湖两岸园林接连成片,无一寸隙地。扬州没有杭州大,却有山水园林的奇思妙构,假山盆景,点缀天然,以小见大,以微显著。扬州东关街的“街南书屋”,实际上是一处有12个景点的园林式住宅。书屋园内有一不加雕琢而具备透、漏、瘦三字之奇的太湖石,故取名为“小玲珑山馆”,园内景色幽深,藏书百橱。盐商建造的园林还有鲍志道的“西园曲水”、乔国桢的“东园”、郑侠如的“休园”和陈静斋的“梅庄”以及黄应泰的“个园”。它们或居山临水、宏阔显敞;或轻盈多姿、空灵玉立;或板桥竹影、清丽常春。

应该看到,盐商客观上推动了扬州的文化发展,他们对文化大手笔投入,有攀附风雅的因素,但从根本上讲是特有官商关系下对传统儒学的敬重和修习,对生存之道正统纲常的顶礼膜拜。“以商重文,以文入仕,以仕保商”,他们除了捐官,就是“学而优则仕”,致力于培养后代业儒仕进,通过科举实现功名,使自身蜕变。扬州300个左右盐商家庭,在顺治三年(1646)至嘉庆七年(1802)150余年间,培养出139个进士和208个举人。盐商后代进入统治阶层,加固了盐、官的政商关系。

扬州盐商物质丰盈中弥漫着的是审美诗意,“千户生女当教曲,十里栽花当种田”——弹词戏曲和鲜花,对于普通市民的物质生活来说,是阳春白雪,锦上添花,这恰是盐商引导的扬州诗意生活不可或缺的情调。盐商主导的扬州成为一座消费城市,有着闻名海内的工艺品制造作坊,扬州的玉雕、木刻、漆器制作技术精湛,扬州盐商关心的是尘世生活的审美把玩和尽情享受。

如果盐商仅仅只会奢侈,那是低层次的土豪挥霍和畸形人生,扬州盐商有着浓厚的崇儒情节,广交天下文人以彰名声,他们雄厚的财力和招揽天下文人墨客的阔绰,滋养了扬州不俗的儒雅城市品质。

汪氏小苑 选自《扬州市志(1988—2005)》

扬州盐商“喜招名士以自居”,希望通过文人名士的依附,使自己兼商人与士子于一身,融厚利与富名于一炉。他们广交文友,与士子、书画家密切往来,资助他们,活跃了扬州文化气氛,吸引了诗文书画家纷纷来归。

很多盐商家中都办有私塾。专门聘请一些学者来家中坐馆教书,扬州盐商纳贡修建和资助书院蔚然成风。广储门外的梅花书院、三元坊的安定书院、府东的资政书院、府西的维扬书院和仪征的乐仪书院均靠盐商财力支撑。学院教授的聘金和地位均很高。他们大多都是进士出身,或是名望很高的文人。书院的繁荣,文人的荟萃,浓厚的学术氛围逐渐形成了粲然可观的“扬州学派”。

扬州盐商的物质风帆,扬起学者承负皇朝文化使命的远航之舟。康熙时命曹寅在扬州主持辑校刊刻《全唐诗》和《佩文韵府》,乾隆时在扬州汇编《曲海》和雕琢大型玉山《大禹治水图》,颁赐的扬州文汇阁《四库全书》由两淮盐运使负责管理,这固然由于扬州雕版印刷、漆玉工艺水平精湛,各种人才聚集,但根本的还是借重扬州盐商的财力。

扬州盐商富甲天下,修园林,资戏剧,养庖厨以享生活,漫延开来,形成扬州消费城市的基本格调。盐商引导了扬州市民消费产业的发展。消费价值取向带来的是相配套的服务产业发展和社会服务业群体的发展,形成特有的市民文化和专业化消费市场。

——盐商对诗意栖居、绿色优美的居住环境有要求,孕育引导了扬州整个园林建筑产业和市场,花匠、瓦工、木工群体应运发展。

——盐商对审美生活有需求,蓄养戏班。弦乐悠扬、歌喉婉转,孕育引导了戏曲艺术和戏院书肆的发达。清代乾隆年间,扬州盐商以皇帝南巡为契机,纷纷置办昆曲家班以迎銮接驾,出现了昆曲史上著名的“七大内班”,对昆曲的发展产生极为重要的影响。同时,艺妓和演艺人员、演艺服务人员群体应运发展。

——盐商嗜好山珍海味,孕育引导了“舌尖上的扬州”“食不厌精脍不厌细”淮扬菜系的发达,一批名厨和饭店酒馆业服务人员群体应运发展。

——盐商偏好悠闲的慢生活,富裕之地必养闲,消费城市必须有钱有闲慢生活,“早上皮包水,晚上水包皮”,扬州的茶楼、酒肆、浴室、书场、戏台遍及城乡,在全国首屈一指,形成并逐步丰富了一种慢生活消费文化。孕育引导了茶馆和澡堂业的发达,茶叶行、茶馆、澡堂擦背修脚等服务人员群体应运发展。

——盐商少不了酒色财气、灯红酒绿的夜生活。扬州盐商与达官贵人、文人名士,携带歌妓,泛舟畅饮,既形成了与秦淮同样的风月文化,也形成了扬州消费市场的众多服务品牌,闻名的就有扬州切菜刀、剃头刀、修脚刀以及谢馥春香粉等。

盐商引导的扬州消费价值取向,促进了整个城市的商业繁荣和人员集聚,产生了依附于盐商的社会阶层——文人名士。文人名士阶层满足了盐商附庸风雅、风流倜傥、提高社会地位的需要,形成了扬州特有的社会群体结构和文化市场。据《扬州画舫录》统计,扬州书画家有559人之多。这么多数量的书画家要生活下去,如果没有盐商的需求和支撑,他们的生存是无法设想的。文人因为读书而能致富,当时只有在扬州能够变成真实。扬州士子寓居于盐商大宅,不为衣食生计而烦忧,潜心于学术钻研和创作,这种风气无疑使扬州很快成为一座举足轻重的文化城市。

值得一提的是,扬州的徽州盐商对京剧艺术的贡献是具有历史意义的。16世纪中叶,扬州的声乐和器乐非常独特,它们不同于长江下游流域吴文化地区,展现出相当独特的文化特征,清初“转爨大秦梆子腔”,为以扬州本地方言表演的“扬州评话”的兴起提供了基础。扬州的盐商,为接待频频南巡的皇帝,也是为了接近官员和娱乐享乐,蓄养戏班。这些家庭戏班多由徽商出资、徽州伶人担纲演出,故称“徽班”。“四大徽班”中的春台班,最初就是由江春出钱征集扬州名伶组建的。乾隆皇帝庆祝八十大寿时,下旨召扬州三庆班进京祝寿,随后春台班、四喜班、和春班也陆续自扬州进京,这就是历史上著名的“四大徽班进京”的来由。而国剧——京剧,即以此次徽班进京为起点,再融合昆剧等若干剧种演化而成。

六、扬州盐商的积极文化因素汇入苏商文化

第一,扬州盐商开启联合资本等“竞合”商贸新路。“折色制”盐业贸易需要从产地收购大量的盐,然后运往指定的地点,这样的操作需要大资本,但徽州商人在筹措资本金融上有自己的独到之处。除了自有商业积累,他们还采用了“合伙”的办法,几个人完全平等,共同出资参与经营,可谓联合资本;他们还采用了委托资本的办法,把资金委托给有商业才能并且值得信赖的人,作为出资者的代理人负责经营;他们还通过各种人际关系来筹措资本,包括从妻子的娘家获得资金帮助,从亲戚去世中获得遗产,从同乡、朋友中获得资金帮助。总之,徽商建立起一套与其商道相适应的经营形式,即所谓“商业网络”“股份制”“伙计制”和“行商与坐贾相结合”等。这种联合资本等“竞合”方式,由此而成为苏商的一种基本行事方式,影响至今。

第二,建立以血缘为核心的商业组织和以血缘与地缘相结合的商业网络,形成徽州商人在扬州盐业商贸的牢固凝聚力,即“抱团发展”。徽商有着强烈的家族本位、“差序格局”的传统文化规范,一人取得商贸成功,往往把一个家族,乃至一个宗族带动起来。徽人利用血缘和地缘的关系在各地建立商业网络,互通消息,彼此照应,相互扶持。必要时,采取联合行动与同行竞争。

第三,具有长远历史目光,有着政策研断之下作商贸决策的良好习惯。徽州自宋代以来成为文化中心,家塾等文化教育发达,宗奉勤、俭以及诚、信、义的传统信条,徽州商人在继承了宋代儒学的社会风气中形成了自身人格,他们信奉陆九渊“心即理”的思想,伦理自在心中,只要有心,每天在繁忙的工作中也能够成为儒学所要求的人。徽州商人的举止、教养在与官员交流时起到了有益的作用,具备了商人所不可欠缺的职业伦理,重视信用,使他们能够吸引委托资金,使盐业商贸的扩大成为可能。

第四,良好官商关系奠定了扬州盐商的独大地位。扬州盐商受到诟病的是他们没有推动中国进入近代工业制造业。许多学者认为,同时期西方资产阶级有着锐意进取的朝气蓬勃精神。乾隆二十二年(1757),正当扬州盐商用大量白银建造瘦西湖上豪华的五亭桥时,英国的瓦特正致力于改进热效率较低的牛考曼蒸汽机,不久,西方掀起了第一次工业革命的狂飙。而扬州盐商却在巴结官府,以确保自己的盐业垄断地位不受损。不必讳言,扬州盐商是具有“官商”身份的特权商人,凭借海盐运销的垄断特权获得巨额的垄断利润,对于扬州盐商来说,“盐引”开拓的垄断市场就是他们的生命,通过垄断市场而低价获得商品、高价出售是他们的创富路径。他们受益于国家的引岸制度,疏通官方关系是重中之重。徽州盐商“以布衣上交天子”的事迹更是传为美谈。盐业本来就是“官商”色彩很浓的行业,盐商依朝廷的政策变化和各级盐政官员的脸色行事,凭借与官方的良好关系,逐步蚕食陕西、山西盐商的市场优势,最终把他们挤出扬州。而苏商重视良好政商关系,是对扬州盐商这一精神的传承。

第五,对传统优秀文化的坚守和传承。徽州商人经历了中原正统文化与越人文化相互激荡与相互融合的过程。他们的发家是以勤俭著称的,勤与俭成为他们日常信奉的信条并竭诚实践。勤,促使他们极尽人事之运用,富有进取冒险的精神;俭,使他们善于积财,化为扩大商业的资本。勤、俭是载于家法、族规的,用以规范族众。固然,扬州盐商有花天酒地、极端奢侈的一面,但这种奢侈之举,是商业成功后的一种社会态度,不仅是他们追求享受、炫耀,而且是为实现“乌纱帽”特定目标的一种手段、借力,更主要的是为了交结、拉拢官员,为垄断盐业创造条件,这本身是传统社会进程中的一种客观文化状态、一种商贾生活方式,与诚、信、义等儒家优秀文化传统并不构成否定态度。

第六,“利以义制”的商道思想。扬州盐商言利,所以能够成为盐业贸易大赢家,但徽商讲究“利以义制”。徽州商人坚信以重义轻利,非义之财不取,才能获得商业成功。他们认为“钱,泉也,泉有源方有流”“狡诈生财者,自塞其源也”“以义为利,不以利为利”,自当广开财源,义为利即生财之大道。因此,他们以诚实取信于人,强调并多行义举,在商帮内部实行余缺互济的道义经济,以种德为根本,形成商道。如乾隆后期,歙商鲍志道在扬州独立经营淮南盐业,因成效显著被推举为两淮盐务总商,他的儿子鲍濑芳继承了父亲的儒学熏陶,张扬良好的商业道德,使鲍氏家庭的财势达到了巅峰,拥有了巨大的财力,他们张扬“义”举,为安徽、江苏、浙江三省发了三年军饷,在淮河涝灾时捐10万石大米赈灾,还出巨资夯实了淮河长达400公里的河堤,由于诸多功绩,朝廷为鲍家修建了“义”字牌坊,加上祖祖辈辈所获的嘉奖,鲍氏家庭共得到“忠、孝、节、义”等7座牌坊旌表,至今这些牌坊群仍矗立在歙县棠樾村头,成为歙县的一道风景线。清同治、光绪年间,江国标经营两淮盐业数十年,坚持以“义”字为先,广交朋友,因善于协助解决各种矛盾,常为人排忧解难被世人称赞为鲁连仲,他的生意也因此越做越大,越做越好。此外,不少盐商还捐钱捐物,修桥铺路,疏浚河渠,赈灾扶贫,做了不少慈善事业。

在这样的氛围之下成长起来的一代又一代苏商,以“仁义为本”相熏陶,“利以义制”的商道思想传承不息。