我所知道的桥梁专家陈昌言

2021-05-24周世青

◎周世青

(江苏南京210036)

谨以此文纪念我国老一辈著名桥梁专家陈昌言先生逝世30周年

——题记

陈昌言先生是上世纪我国著名的桥梁工程专家、南京长江大桥建设指挥部最后、任职时间最长也是工作难度最大的一任总工程师。陈昌言的小儿子陈宗杰是我的同学、挚友,因为这层关系,加上一些工作的原因,我对陈昌言先生有所了解,也特别崇敬。

在陈昌言先生的晚年,我曾先后两次见过他。那是1988年的秋季,组织上安排我去北师大参加全国骨干教师进修班的脱产学习。临行前,我看了进修班的教学计划,该校一批名教授,如经济学家陶大镛、哲学家彭万春、心理学家林崇德、党史大家张静如等都将为我们授课。然而,在授课老师的名单里没有我久仰大名并且想去求教的著名教育学家、新中国教育哲学学科奠基人黄济教授。宗杰告诉我黄济是他父亲的侄女婿。于是,在一个炎热的晚上,我登门请陈昌言先生给我写引荐信。这是我第一次见到老人家,他已近耄耋,高大、微胖,和蔼、可亲。大约40分钟后,当我看到引荐信时,惊讶不已,这哪是长辈给晚辈的便笺,更像是平辈交谈的家书,字里行间流淌着浓浓亲情,也渗透着对我这个小辈的厚爱。老人家的认真、负责和谦逊给我留下了非常深刻的印象。我第二次见到陈昌言先生是在两年半后,此时老人家已是病重弥留之际。宗杰约我和他的孪生兄弟一道,把老人家从四楼家里抬下楼理发并送往医院。那时的居民楼楼道很窄,各家都堆放了不少杂物,我们抬得很吃力。老人家过意不去,对我说:“世青啊,对不住啊,我真是狼狈不堪啊!”陈昌言先生此次离家就再也没有回来,三天后也就是1991年3月6日便驾鹤西去了。

陈昌言(左)在南京长江大桥建设工地上

我因为出差,没能参加陈昌言先生的告别会。事后,宗杰特地送来告别会上宣读的“陈昌言生平”:

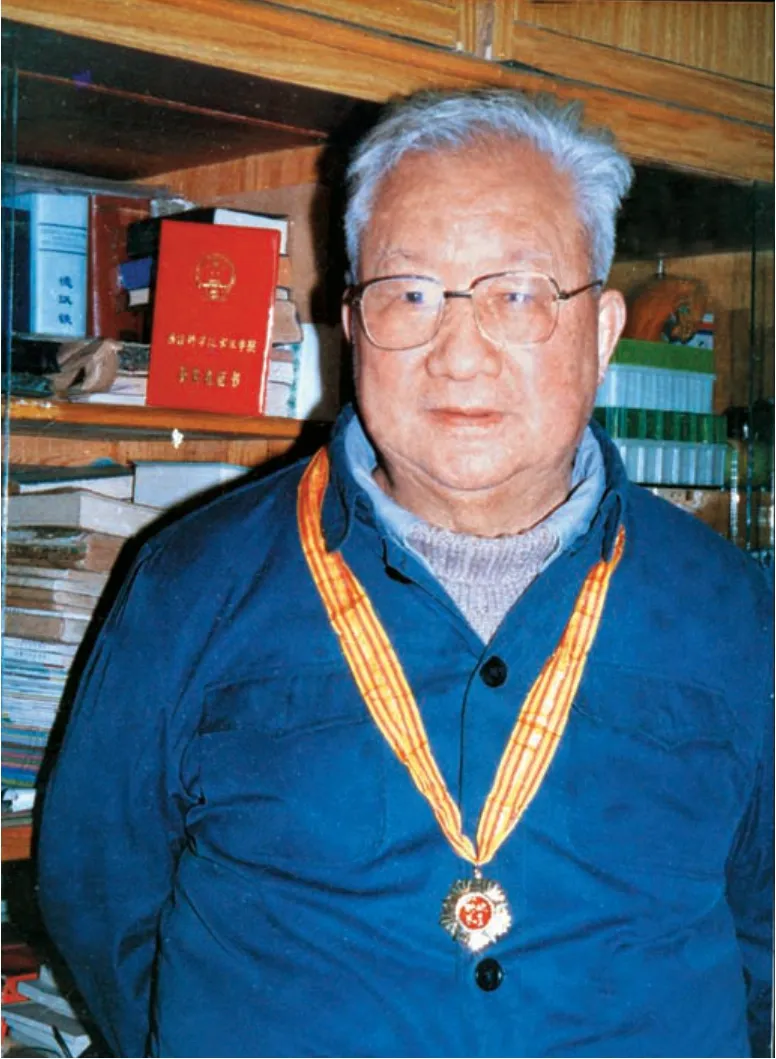

陈昌言,江苏溧水人,1909年5月出生,1933年于南京中央大学工学院土木系毕业后,先后辗转中南、西南、华东等地,从事铁路工程建设。全国解放以后,他以更高的热情为祖国的桥梁事业辛勤工作。在武汉长江大桥的建设中,他负责汉水铁路桥以及大桥北岸的施工技术;在重庆白沙沱铁路大桥的建设中,他解决了在大孤石中钻孔并下沉管柱的难题;在举世瞩目的南京长江大桥建设中,他先是担任北岸施工的四桥处总工程师,后又担任大桥局副总工程师和南京长江大桥建设指挥部总工程师。1985年,南京长江大桥建桥新技术获国家技术进步特等奖,陈昌言作为7位主要获奖者的代表,赴北京人民大会堂领奖。

陈昌言逝世后,家人遵照他的遗愿,将其骨灰葬在长江南岸象山的小树林里。这里紧靠南京长江大桥的铁路引桥,每天都能看到心爱的大桥、每天都能听到火车过桥的轰鸣声,这是老人永远的守望。

2013年,南京铁道职业技术学院与上海铁路局共同成立全国首家铁路文化研究中心。我作为校方代表,担任中心的副主任。中心成立以后的一项重要工作就是策划和设计江苏铁路教育馆之江苏铁路百年历程展。南京长江大桥是新中国铁路建设的重大成就,陈昌言是这一举世瞩目工程的突出贡献者,也是我仰慕已久的老前辈。于是,我开始收集老人家资料,期待着更深入地走进陈昌言的“桥梁人生”。我首先在百度上搜索,出乎意料的是在浩瀚的互联网上几乎找不到陈昌言的信息。我很不甘心,终于在施仲衡的回忆录里看到了老人家的名字。

被誉为“中国地铁之父”的施仲衡生于1931年,是上世纪50年代我国第一个赴苏学习地铁专业的留学生,中国工程院院士,北京交通大学博士生导师,城市轨道交通专家,中国地下轨道交通事业的奠基人。在施仲衡的回忆录中有这样一段话:

1949年南京解放,我们家有了很大的转机。哥哥到燕子矶小学当校长,父亲在市立三中教历史、语文等课,我在市立三中学习。1950年高中毕业考试,我的成绩名列前茅。考大学报志愿时,家里有三个意见:父母亲建议考南京大学文史类,既可继承父亲衣钵,又可留在南京;哥哥建议我考东北的大学到老解放区去;舅舅陈昌言在铁路工作,是桥梁专家(后曾任南京长江大桥总工程师),他劝我上中国交通大学唐山工学院(简称唐山交大)。3个学校我都报了名并都被录取了。最后我选择了唐山交大土木系。1952年进行教育改革和院系调整,我校土木系分成桥梁隧道系和铁道建筑系。我当时受舅舅的影响,因为他是搞桥梁的,我就进入桥梁隧道系就读。

我这才知晓,陈昌言是大名鼎鼎的施仲衡院士的舅舅。年轻的施仲衡为什么对舅舅如此“言听计从”,是因为这个舅舅一直是他的学习楷模。少时的施仲衡常听父母给他讲述舅舅的故事:陈昌言祖籍是溧水渔歌乡大陈村,从小生活在南京城南的一个小职员家庭。家境贫寒、生活艰辛造就了他迎难而上、自强不息的性格。他决心刻苦学习、改变人生命运。无论是在剪子巷小学还是在钟英中学,他的成绩总是名列前茅。1929年陈昌言如愿考入中央大学土木系,因为在校住宿花费大,他就住在中华门外的家里,每天花一个小时时间步行到位于成贤街的学校,中饭常常是两块烧饼、一杯开水。大学阶段要获得助学金必须是前三名的成绩,他一次都没落下。从小生活在长江边的施仲衡为何选择与铁路结缘?在一次与媒体记者对话时,已是耄耋之年的施仲衡笑着说,这是受到舅舅陈昌言的鼓励。“中学毕业时舅舅对我说,你去学铁路吧。现在新中国刚刚成立,百废待兴,未来火车一定会跑遍华夏大地,学铁路大有作为。”

1973年陈昌言(前左4)和南京长江大桥工作组成员合影

陈昌言是南京长江大桥建设指挥部第三任、也是最后一任总工程师。作为南京长江大桥建设指挥部任职时间最长的总工程师,陈昌言在主持大桥施工的过程中做了什么,有哪些经典之作和感人的故事?通过走访相关人员、查阅有关资料,其脉络、亮点在我的脑海里渐渐清晰起来。

1959年底,我国铁路桥梁界的技术精英和建设大军带着武汉长江大桥建成的喜悦顺江而下,汇聚南京长江大桥工地。陈昌言担任大桥局四桥处总工程师,负责长江北岸1—4号桥墩及其以北工程的建设。长江南京段的水文情况复杂,施工遇到的困难不断地出现在大桥建设者面前。继1号墩、2号墩开工之后,3号墩于1961年2月开工。这个桥墩的下部结构是钢沉井加管柱基础,地处河床地质的断裂带上,在灌注水下混凝土时,水泥浆都流失了。面对这个大难题,陈昌言寝食难安,他查阅了大量的国内外资料,把水利部专家请到现场共同研究,终于拿出“多孔联通填充灌浆”的施工方案,就是从断裂河床的大外圈逐渐向中心圈钻孔,清除残留物,然后向基岩夹层填充大量的水泥砂浆,使断裂带由上而下形成混凝土实体,然后再钻孔做管柱基础。施工期间,曾有一艘大吨位的轮船撞到3号墩上,结果船头破损严重,而桥墩的基础安然无恙。陈昌言从1964年开始全面负责南京长江大桥的技术工作,1965年1月正式担任大桥局副总工程师和南京长江大桥建设指挥部总工程师。纷繁复杂的工作令陈昌言不敢有一丝一毫的马虎和懈怠。然而,更复杂的局面、更重的担子还在等着他。

1966年“文化大革命”开始后,在南京的大桥局人员大都奉命回武汉接受“再教育”。时任大桥局局长、大桥建设指挥部指挥长宋次中让陈昌言负责缩编的大桥局驻南京工作组。临行前,他紧紧攥着陈昌言的手说:“我把南京大桥交给你了,如果质量有任何问题,那就唯你是问,这是组织的命令。”陈昌言在极其困难的历史时期担任南京长江大桥工程的唯一负责人。当时,“文革”使很多工作都已停摆,而大桥施工有很多问题需要处理。虽然陈昌言每天都是乐乐呵呵地出现在工地上,可他的心里却承受着很大的压力。“造反派”把指挥部的公章抢走了,到银行开工资、划拨工程款,全凭陈昌言的小方章,他小心翼翼时刻把小方章挂在身上。

大桥钢桁梁的联结采用的是铆钉技术,就是用烧红的铆钉,对准铆孔用风枪挤压铆死。钢桁梁的板层多达9层,板束最厚达18厘米,铆结的难度可想而知。工人在现场的火炉旁烧制铆钉时温度很高,劳动强度极大,陈昌言一直和工人在一起。1966到1967年是南京长江大桥正桥钢梁架设的关键时期。在近两年的时间里,陈昌言几乎每天都在钢梁上爬上爬下,时刻提醒工人:铆钉要烧红烧透,进孔要正,开裂弯曲的一定要重铆。同时,督促质检人员认真检查、把关。陈昌言对钢梁铆结要求高、把关严,得到部里领导和专家的交口称赞,给了他一个 “铆钉专家”的雅号。如今,桥梁上的150多万个铆钉经过半个世纪的风雨考验,仍然整齐良好,返修率极低。

1968年9月,南京长江大桥铁路桥架通。27日晚,首次开行重载试验列车,前后两个火车机头拉着7节装满货物的车厢,火车司机心里有些紧张,似乎对大桥的质量有些担心。陈昌言看出司机的胆怯,他迅速登上车头,拍着司机的肩膀说:“没问题,有我在车头陪着,你放心大胆地开过去!”司机这才拉下闸把,汽笛划破夜空,列车由慢而快,在刚刚建好的长江大桥上铿锵前行并驶了个来回。走下机车,陈昌言响亮地说:“我有绝对把握,大桥肯定没问题,绝不会垮!”铁路桥通车后,“造反派”却把“反动技术权威”帽子扣到陈昌言的头上。不久,陈昌言被送到湖北沙洋干校边劳动改造边接受审查。直到五年以后的1973年,陈昌言才回到南京,奉命进行大桥建设的总结工作。

2015年6月,南京铁道职业技术学院承办欧亚铁路高校国际论坛,江苏铁路教育馆计划同时开馆。5月中旬的一天,也是筹备展览最紧张的时刻,宗杰和他的孪生哥哥宗俊送来了他们捐赠的陈昌言先生的施工手稿和老人家使用过的计算尺、饭盒等办公、生活用品。那天晚上我请陈家兄弟小酌,大家边吃边聊,长期和父亲生活在一起的宗俊如数家珍般款款道来:

爸爸在主持大桥建设施工的日子里,一天也离不开计算尺。那时没有电脑和电子计算器,所有施工图纸上面的每一个数字,都要通过计算尺来拉来算,有时候为了一个数字的准确性甚至要忙上一天,他常常提醒身边的工程技术人员,必须计算准确,斤斤计较,不能有一丝一毫的误差。南京桥的铁路引桥设计的31.7米跨度的钢筋混凝土预应力“T”形梁,是当时国内桥梁的空白,没有任何实例或可借鉴的资料。爸爸深入技术人员中集思广益,组织大家仔细计算分析,晚间回到家里反复计算核对。爸爸还用了一年多时间,在南京梁厂做了整片梁的静载破坏性试验,用实际数据来验证梁体的极限强度、刚度和稳定度,为大批生产高质量的31.7米跨度钢筋混凝土预应力“T”梁提供了可靠的技术保证。

彭敏是铁道部大桥工程局第一任局长,南京长江大桥建设指挥部第一任指挥长,新中国铁路和桥梁建设卓越的组织者、领导者。中共党史出版社2017年出版的《彭敏的路桥情缘》一书中间有这样一段叙述:

彭敏在汉水铁桥上选择的工程技术负责人是陈昌言,来自上海铁路局基建处的总工程师。他精通英语、德语,为了和苏联技术人员交流,自修俄语,以后还自学了日语。他技术扎实,实践经验丰富,有人见过他厚厚的笔记本,密密麻麻的小字,记满了他累累的经验。在杭州临近解放时,他硬是不跟着国民党去台湾,设法躲避留下来,直到解放大军到来。陈昌言心悦诚服地拥护共产党,是因为他亲眼看到共产党军队纪律严明,官兵平等,进城不扰民,露宿街头,深受感动。浙赣铁路总军事代表刘白涛对他们宣布所有没有跟国民党走的工程技术人员一律保留原职务,按原薪支付工资。陈昌言确认共产党“乃仁义之师也!

这本书还披露了彭敏在汉水铁桥建设中,因支持陈昌言等中方技术人员的意见而被纪律处分的经过。1953年底开工的汉水铁桥是建设武汉长江大桥的前哨战,国家十分重视,邀请苏联专家担任顾问。汉水河床是密实细沙冲击层,由塑性砂质黏土和砾石构成。在这样的河床中打桩十分费力。因为打桩的事,中苏技术人员发生了分歧,在4号桥墩,桩打不下去了。根据苏联的打桩公式,桩的承载力不够,桩没有下到设计的深度,苏联顾问提出需逐根复打。陈昌言则认为根据静重试验,桩的承载力已经超过数倍,不同意复打,并且指出苏联公式不合理之处。彭敏赞成陈昌言的意见,做出不再复打的决定。工程进展的结果证明陈昌言的判断是正确的。可是,没想到这事被苏联顾问告到了铁道部,鉴于当时的政治形势,彭敏受到警告处分。

1985年陈昌言获国家科技进步特等奖

胆敢对苏联“老大哥”说不,这就是陈昌言。其实,陈昌言是非常重视学习国外的先进技术的,否则他就不会那么刻苦的学习多门外语。宗杰告诉我:从武汉搬来南京后,中山东路外文书店是父亲最常去的地方,父亲的晚年还翻译了不少国外桥梁建设的文章和资料,在中外新技术推广方面做了很大的努力。然而,陈昌言却从不崇洋媚外,他一贯坚持的是实事求是的科学态度。

2020年,我在一位大桥物件收藏家的手里看到一份南京长江大桥验收交接报告书(初稿)的钢笔手抄件,报告书共11张稿纸,字迹工整、秀丽、老道,似曾相识。我给宗杰看,他一看便大声喊道:“是我爸爸的亲笔!”我联想起馆里展出的施工手稿,怪不得字体那么面熟。经宗杰回忆,这份报告书的初稿,是他父亲从沙洋干校回来后,带领一个工作小组反复讨论,多方征求意见所形成的。钢笔手抄件是陈昌言仔细修改、亲笔誊写的。报告书反复强调的是,南京长江大桥的建造,是“国家的决定”,是“广大建桥工人和革命干部,完全依靠自己的力量,有志气,有魄力,自己设计,自己施工,排除重重困难,终于建成这座轰动世界的桥梁”。“报告书”总结了大桥设计,施工的方方面面。陈昌言作为大桥的中、后期技术主管,在“报告书”中既充分肯定了工程的伟大成就,又不掩饰、不回避当年工作的失误与不足,为后人树立起无私无畏,追求真理的精神丰碑。

陈昌言个人生活严肃,恪守传统,烟酒不沾,只爱读书。妻子多年患病,陈昌言工作之余悉心照料,又兼顾对孩子的培养教育。他的四个儿子、一个女儿先后在“文革”前和恢复高考后都考上了大学,并且全部加入了中国共产党,分别在冶金、电力、桥梁、医疗、教育等领域奉献国家。陈昌言没喝过洋墨水,但他却以中国人特有的勤勉和睿智,创造出了很多被他自己称作的“笨办法”,解决了实践中的难题。

“桥是凝固的历史,它记录了民族的精神。”南京长江大桥是长江上第一座由中国人自己建造的长江大桥,是20世纪六七十年代我国最耀眼的建设成就。半个世纪过去了,南京长江大桥雄风不减、英姿犹在。在干线交错、高铁纵横的华东铁路网上,它依然是重要的跨江通道;在古城南京的多条长江桥隧中,它依然是最为忙碌、最不可或缺的;在古今众多的城市文化名片中,它依然是最为质朴厚重、璀璨亮丽的。

每当空闲,我总喜欢带着家人来到大桥不远处的江边。看铁路桥上动车飞驰、公路桥上车水马龙。注目于那九座桥墩,它们巨人般地屹立中流、身负万乘,用坚挺的肩膀扛起万吨钢梁,我不禁感慨,“不辱使命,忠于职守”是对桥墩精神的诠释,更是对陈昌言为祖国铁路桥梁事业奉献一生的高度概括。如今,在流经江苏的近400公里的长江上,已有13座长江大桥建成通车,而在整个中国的版图上,大江大河上已经架起了无数座现代化的桥梁,连通了中华腾飞和民族复兴的通衢大道,这正是像陈昌言先生这样的一代又一代桥梁专家、大国工匠代代接续、脉脉相承,砥砺奋斗、无私奉献的结果。他们以楷模之光汇聚时代精神,不愧为祖国和民族的脊梁。