“民族的现代派”与当代作家的叙事维度

2021-05-23刘宏志

刘宏志

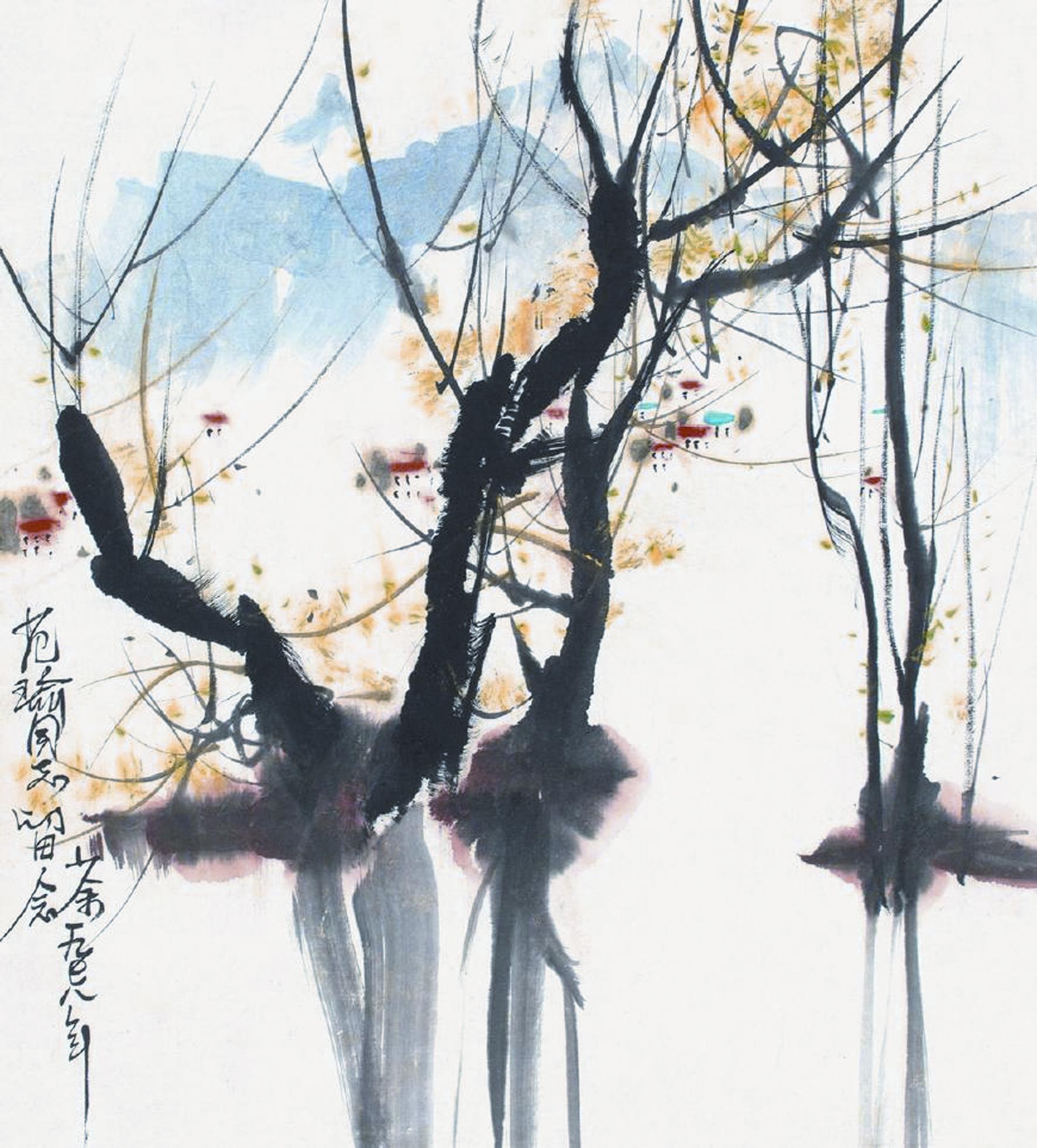

吴冠中水墨画。吴冠中从20世纪70年代起致力于油画风景创作,并进行油画民族化探索,他力图把欧洲油画描绘自然的直观生动性、油画色彩的丰富细腻性与中国传统艺术精神、审美理想融合到一起。他的水墨画喜欢简括对象,善于将诗情画意通过点、线、面的交织而表现出来,以半抽象的形态表现大自然音乐般的律动和相应的心理感受,既富东方传统意趣,又具时代特征,令观者耳目一新。

摘要:田中禾的创作特点可以被概括为“民族的现代派”,这表现在两方面:一方面,田中禾积极学习现代主义艺术手法,并运用在自己的作品中,但是,田中禾并不是简单移植来自西方的现代主义手法,而是学习其技法并将之和中国文化传统结合起来;另一方面,田中禾在小说的艺术形式上,保持着开放的探索姿态,但是,他探索小说艺术形式的目的,是为了更好地表达他所认知的中国生活以及人性。在现代传媒影响力无远弗届的今天,“民族的现代派”对于今天作家的创作有着积极的借鉴意义,只有强调对中国生活的表达,对艺术形式的探索,当下小说才能更好呈现这个时代的复杂性。

关键词:田中禾 “民族的现代派” 现代主义 艺术形式

田中禾是一个拒绝各种标签的作家。这表现了他写作的自觉——标签在框定作家写作特征的同时,也会对作家的写作构成某种限制。田中禾对各种标签的拒绝,其实是他对标签对作家丰富性限定的一种反抗和逃离。当然,田中禾的小说作品,也使他似乎很难用一个简单的词语予以限定,现代主义作家、现实主义作家、先锋作家,等等,田中禾都有上述的元素,但是,这些词语显然又都不足以涵盖田中禾的复杂性。不过,宗仁发先生在田中禾作品的研讨会上提出的“民族的现代派”这个称呼,却似乎可以涵盖田中禾创作的复杂性。“民族的现代派”,本身是一个具有丰富内涵的标签,也非常典型地呈现了田中禾创作的根本性特征。

一.现代主义手法与中国文化传统

20世纪80年代,随着中国国门的打开,西方文学流派也如潮水一样涌向中国文坛,现代主义文学的一些典型流派如荒诞派、魔幻现实主义等,都在中国产生了巨大的影响。现代主义的一些典型的艺术手法,如陌生化、荒诞等,也在中国作家的小说创作中开始被广泛采用。曾经引起激烈论争的刘索拉、徐星等人的“现代派”写作,以及在20世纪80年代中后期风靡中国文坛的先锋小说,显然都深受现代主义写作的影响。毫无疑问,现代主义诸小说流派的引入对于中国当代文学的发展有着极为重大的意义,它们给中国作家提供了认知自身所处环境的一个新的视角,以及表达自我认知的新的方法。但是,在中国作家学习现代主义之初,也有很多对中国作家食洋不化的批评。对先锋作家的代表人物残雪,有人就认为:“西方荒诞派文学所反映的比较普遍的人际关系和心理状态,残雪照样把它写在中国当代人身上,有时就显得很不真实,如疯狂变态的心理、空虚绝望的情绪、夫妻亲子之间的隔膜和仇怨,都显然写得过分了。”[1]对当时产生巨大影响的作品《你别无选择》,有论者指出:“作品通过极度夸张的变形和漫画化来表现氛围、情绪和人物……作品明显地受到美国‘黑色幽默作家约瑟夫·海勒的《第二十二条军规》的影响……如果说这仅仅是表现手法上的模仿的话,生活内容呢?对于当代青年中一部分人的感情心态的描写,可能有某种真实性,但是从总体来说,作品与现实之间存在着很大差距。”[2]这些观点或有其偏颇之处,但是,中国文学在学习西方现代主义之初,现代主义叙事手法与中国现实没有结合起来的现象,则毋庸置疑是确定的。甚至,直到今天,还有论者认为,中国作家不应该用魔幻现实主义的手法,因为这种叙事手法和拉美文化息息相关,而中国作家的魔幻现实主义则往往是没有文化之基的伪魔幻,所以,魔幻现实主义对于中国作家是没有意义的。这种论述的背后,是对中国某些作家的魔幻现实主义叙事没有和中国文化、中国现实相结合的批评。

田中禾20世纪80年代,田中禾在短篇小说《落叶溪》中,大量使用了荒诞、陌生化、魔幻现实主义等现代主义的叙事手法。《缠河》讲述的是叙事者“我”童年遇鬼的往事,运用的是魔幻现实主义的叙事手法。“我”随着家人过河,但是在河边遇到了鬼。小说以“我”的视角,清晰地写出了鬼的外貌:“一张皱巴巴的脸飘拂着白色头发,在我脚边包袱中显现。两片瘪塌的棕色嘴唇嚅动着,发出似有若无的声音,两只深褐色的手像枯枝似的僵直地伸过头顶,向我招动……看到我要哭,那张脸洋溢出得意的神情,伸长脖子,使劲扒着脚边包袱,手指张开去够我的脚脖。”[3]赶跑这个鬼的方法也很简单,就是往这条河里扔一只鸡。小说中的三叔原本是想省一只鸡的,结果就导致我遇到了这个鬼。在三叔往河里扔了这只鸡之后,鬼很快就消失了。在《落叶溪》中更有不乏荒诞的,带有陌生化色彩的情节描写。在《画匠李》中,巧儿表姐因为父亲生病,就到城隍庙许大愿、烧大香——用铁簪穿透两腮并吊上香炉。小说描述了城隍庙会烧大香的情景,一群烧大香的人——有的是铁簪穿透两腮吊上香炉,有的是铁簪穿透手腕挂上香炉——带着骄傲、肃穆的表情在县城繁华街道上行进,观看的人也激动不已。叙事者“我”甚至看到了烧大香的巧儿表姐还对自己笑了一下。在《玻璃奶》中,眼睛中有玻璃花的玻璃奶嫁给李爷五年,李爷和他的妈妈居然就没有看到自己的妻子(妈妈的儿媳妇)的眼睛中有玻璃花。《罂粟》中的田四婶,为了供男人抽大烟,自己日夜操劳,无怨无悔。在凭借自己的正常劳动无法供养自己丈夫抽大烟的情况下,她干脆就在家里接客,做了妓女。在这种情况下,街坊邻居都很敬重她,说她是个了不起的节妇。值得注意的是,虽然田中禾的这些小说充满了现代主义的气息,但是我们显然不能用“食洋不化”之类的词语来对他的这些小说进行批评。原因在于,田中禾对现代主义手法的使用,不是简单的手法的嫁接,而是将之和中国文化传统紧密结合了起来。

西方现代主义技法的生成也是和其文化语境密切关联的。马尔克斯获得诺贝尔文学奖之后,魔幻现实主义叙事方法在中国风靡一时,很多作家都感受到了这种叙事的魅力。莫言谈到自己受到魔幻现实主义风格影响时曾说过:“我在1985年写的作品,思想上艺术上无疑都受到外国文学的极大影响,主要有加西亚·马尔克斯的《百年孤独》……它最初使我震惊的是那些颠倒时空秩序,交叉生命世界、极度渲染夸张的艺术手法……”[4]虽然魔幻现实主义在中国产生很大影响,也有很多作家在20世纪80年代便开始使用这种叙事技巧,但是,此时很多作家的魔幻现实主义并没有真正体现出魔幻现实主义的精髓。有论者认为当代中国作家使用魔幻现实主义手法有两个阶段,即20世纪90年代之前的“形似”,以及20世纪90年代以来的“神似”[5]。在很多中国作家20世纪80年代的魔幻现实主义书写中,民间传说、历史神话被大量发掘、呈现,但还是以一种“神秘化”的方式进行呈现。这个时候的中国文学,从表面上看,“魔幻”味道十足,但是更多是形似。有论者指出,这些小说与拉美魔幻現实主义只是表面相像,“变幻莫测的神秘气氛、引人入胜的神话与传说、匪夷所思的‘魔幻与现实……这些地域文化的展现,最初固然可以给读者带来阅读上的新奇感和震撼感,但未能准确把握民族文化特征,故而并未触及《百年孤独》魔幻写作的精髓”。[6]显然,魔幻现实主义的核心,并不是作家天马行空的想象力,而是建基于本土历史传统的文化。路易斯·雷阿尔在他发表于1967年的被视为“魔幻现实主义理论真正的奠基之作”的《论西班牙语美洲文学中的魔幻现实主义》中指出,魔幻现实主义是一种现实主义,“是对现实的一种态度”,即“不是回避现实生活而去臆造另一个世界即幻想的世界。魔幻现实主义作家面对现实,并力图深入现实,去发现事物中、生活中和人类活动中的神秘所在……”[7]魔幻现实主义乃是在拉美本土历史与文学传统中生长出来的文学。从拉美魔幻现实主义小说的表现来考察,我们发现,小说描写的魔幻细节其实是建基于拉美当地独特的文化经验的基础之上的,宿命论、万物有灵、生死界限的消失,这些印第安文化传统作为一种文化背景进入了拉美作家的小说之中,从而成就了拉美魔幻现实主义这种独特的文学潮流。当这种文学潮流刚刚进入中国的时候,急于模仿的中国作家并没有意识到我们眼中的极其魔幻的细节,比如生死界限的消失,其实就是拉美文化传统的一部分,没有意识到拉美魔幻现实主义是力图深入到自己民族的生存现实之中的文学,而是盲目建构魔幻、神秘的表象,进行皮相的模仿。这样的写作,虽然表面看上去魔幻气十足,但是远离中国文化传统,从而无法有效回应中国现实。魔幻现实主义如此,其他现代艺术手法也是如此。20世纪80年代的中国作家在学习现代主义技巧的时候,往往忽略了现代主义与其背后文化的关联性,这也导致了作品与中国现实之间有着巨大的差距。

田中禾对现代主义技法的使用,都是深植在中国文化传统之中的。就以《缠河》为例,小说以“我”的眼光,非常清晰地写出了撞鬼的经过,明显具有魔幻现实主义的气息。但是,值得注意的是,这个撞鬼,是和中国文化紧密关联的。在中国的民间精神中,鬼就是随时会出来干扰人的生活的,鬼就是存在的。所以,《缠河》关于鬼的描述,虽然采用魔幻现实主义的手法,但是确实又不会让读者觉得莫名其妙。更为重要的是,通过建基于中国文化传统上的撞鬼的叙述,小说表达的是对过去历史时代的批判——当年的那个老太太之所以变成河中的鬼,是因为当年十六师的兵抢走了她的鸡,她为了追回自己的鸡才在这个地方落水而死的。这样,这个关于撞鬼的故事,已经不仅仅是一个鬼的故事,而是蕴含了历史文化因素与历史批判的。同样,《玻璃奶》中关于李爷结婚五年不知道自己妻子眼睛有玻璃花的描写,田四婶为了供男人抽大烟而卖身做妓女反而被邻居称赞为节妇的带有魔幻而怪诞的情节描写,也都深深植根于中国文化,通过这些看上去怪诞、魔幻的情节的描写,作家带领我们深入当年那个小镇的民间精神之中,深入传统中国某些文化精神之中。这种现代主义技法与中国文化精神的结合在田中禾看来是自然而然的,“《落叶溪》里写到不少民俗方面的东西,长篇小说《匪首》《父亲和她们》里也有大量的民俗文化,这些民俗文化并非着意去写的。我在乡土文化的滋养下长大,它是我的精神背景,与我的故事不可分离,必然会自然而然地出现在作品里。”[8]但是,从另一方面,我们也可以说,当作家非常明晰地知道自己在文学作品中呈现出自己的精神背景的时候,其实,这也说明作家的这种文本呈现是非常自觉的。田中禾把现代主义技巧建基在中国文化传統之上的做法,使他的作品看上去不那么具有先锋性,但是却更符合文学本真的精神,更容易被读者接受。在某种程度上,我们或许可以说,其实这才是真正的先锋。

二.文体作家与典型中国生活的呈现

田中禾可以称得上是一个文体作家,他的小说很少自我重复,总是在寻求变化。就以他近几年的三部长篇小说而论,《父亲和她们》采用的是评论家王春林所谓的双重后设叙事,即一方面是叙述者马长安的讲述,另一方面还有马长安对马文昌、林春如、肖芝兰三位长辈所说过的话的转述,通过多个叙述人多重视角下的话语讲述,故事自然而然就带有了复调的色彩,从而呈现出过去那段历史的复杂性。《十七岁》在叙述人上是比较固定的,都是由叙述者“我”来完成,但是在具体结构安排上,作为一部长篇小说,作家没有设置一个统一的具有明显因果联系的故事内容,而且在小说叙事中,小说中的人物又与现实中的人物进行对应,颇有元小说色彩。小说《模糊》则采用了类似俄罗斯套盒的叙事结构,在叙事者“我”的讲述之中,还有一个别人书写的小说文本呈现出来。从最近这几部长篇小说的结构安排、叙事视角的选择、叙述者的选择等方面,我们明显可以看到作家在小说艺术形式方面的自觉。田中禾曾经谈到自己小说形式的变化的问题:“90年代有位评论家朋友半开玩笑地对我说,你的小说形式变换太快,让评论家失语。评论家的任务就是要从你的创作中归纳出规律,然后给你贴一个标签,装在一个匣子里。在这一点上我很清醒。有一段时间他们说我是‘新写实主义,后来发现我不再写现实了,《匪首》《轰炸》《落叶溪》之后,又有人把我归入‘新历史主义,我又不写历史了,写了一组《城市神话》。结果,直到现在我也没个固定派别可以概括。”[9]对于作家来说,没有一个固定派别可以概括,在某种程度上是一种损失——这意味着他会有更少的可能性被评论家所关注,是一种写作的边缘化。但是,这种边缘,这种对形式的固化的逃避,却又是田中禾的主动选择:“逃避被评论家套住,同时也是逃避自己的创作模式化。回首半生的创作,最令我欣慰的就是我在不断地探索,从没停止过文本创新的脚步。你读过《落叶溪》,这样的作品后来我为什么不写了?因为美国有位评论家曾讲过这样一段话:‘《落叶溪》是改造本土小说成功的范例。这句话反而提醒了我,我认为我不是要改造本土小说,而是要创造新的小说 ,所以我就停下来,不再写了。”[10]在今天看来,《落叶溪》系列小说在20世纪80年代就能把现代主义艺术手法熟稔地和中国文化精神结合起来,显然具有极高的艺术价值。如果继续书写下去,或许能够因为足够的数量而引发评论家更多地关注。从田中禾对小说书写中文体的主动变化,我们可以明显看到作家在文体选择上的自觉。

不过,值得注意的是,无论田中禾如何强调小说叙事方式的变化和革新,他最终指向的不是形式革新本身,而是力图通过形式的变化,尽量深刻而全面地讲出他对典型中国生活、对人性的认知和思考,同时,还力图让自己讲述的故事新鲜、有趣。《父亲和她们》是田中禾着力甚多的一部长篇小说,这部小说可以说是对20世纪中国知识分子的命运、精神做出了全面而深刻地概括,把在政治旋涡中的知识分子的人生选择与精神追求、成功与失败都淋漓尽致地呈现了出来。这部书显然凝聚了田中禾对20世纪中国知识分子精神、生活,以及在政治生活中人性的变异的长期思考。小说的精神深度和巨大的社会容量的呈现,显然和小说精彩的结构形式有着密切的关联,而这恰恰也正是田中禾长期思考的内容。“《父亲和她们》寄托了我对历史、人生更多的思考,同时,也在形式上进行了更多的有意识地探索。这部长篇看起来是我这十年当中写的,其实从酝酿到脱稿差不多有将近20年了。故事早已想好,就是找不到一个好的形式去讲述它。1995年开始写,当时是一章一个叙述方式,一章一个不同的文本,写了二三十万字,其中一些章节已经当作中篇被发表过,可整体上还是没找到感觉,就放下了。后来觉得还是要重写。”[11]为了书写自己所思考的这一段历史,田中禾断断续续用了将近20年的时间,而这时间,却又主要花费在了关于小说结构方式的思考上——即如何用一个好的方式来讲述这个故事。之所以需要一个好的方式来讲述这个故事,来结构这个小说,是因为作家需要建构一个更为合理的框架,从而把作家自己所思考到的相关联的所有的东西有深度地呈现出来,把历史的复杂性、人性的复杂性相对全面地呈现出来。“长篇小说的结构很重要,《父亲和她们》之所以徘徊了那么久,就是想找到一个最适合、最佳的结构形式。这本书开始重写的前两年,基本耗费到讲述方法的实验上了,找到这个叙述方式本身是费了很大精力的。不管别人怎么看,《父亲和她们》现在的面貌,我认为是找到了一个能够较好传达故事所包容的历史广度和思想深度的讲述方式了。”[12]现在看来,田中禾的努力在《父亲和她们》中得到了有效回应,《父亲和她们》这部书把20世纪具有中国特色的知识分子与政治的纠葛表现到了一个新的高度。利用有效的结构形式来表达典型的中国生活,不仅仅是《父亲和她们》,事实上,田中禾小说讲究的艺术结构形式的背后,都有一个典型中国生活的呈现。从《落叶溪》中我们可以看到新中国成立前后一个小县城的风貌、世情以及人性;从《模糊》中我们可以看到特定年代各种隐秘、复杂人性的呈现……

饶有意味的是,田中禾的小说虽然高度强调艺术形式的构建,但是另一方面,读者阅读田中禾的小说,除了个别作品,总体来说,就普通读者来说,很多人并不会首先注意到小说的艺术形式问题。田中禾对小说艺术形式的强调和构建,不是要给读者制造阅读障碍,或者以花哨的形式进行炫技,来告诉读者:我还可以这样结构小说,是为了让形式为自己所要表达的内容服务,是为了讲出更为复杂、典型的中国生活,讲出更为新鲜、有趣的故事。换言之,田中禾对艺术形式的革新和探索,目的是讲述新鲜的、动人的、深刻的故事,而不是把形式视作小说本身,或者把创造出一种新的艺术形式作为创作的目的。他明确指出:“故事新鲜、有趣、有意思很重要,怎样把故事讲得新鲜、有趣、有意思,更重要。当代小说主要是怎样讲的问题。”[13]对于《父亲和她们》这部小说,作家之所以耗费多年进行小说艺术形式的思考,不仅仅是为了让小说可以有更为庞大的精神容量,同时也是为了让小说故事更为新鲜,更能为普通读者所接受。“我吸收了现代小说的多种表现手段,同时又照顾到传统读者的阅读。”[14]对于这部小说,虽然批评家会敏锐地关注到小说的叙事结构问题,小说的叙事视角、叙述人问题,但是就小说表层来看,似乎还是非常平实地讲述父辈的生活,完全符合普通读者的阅读习惯。他最近的长篇小说《模糊》,讲述的是极左年代一个知识分子的命运,以及在这个过程中各种人性的呈现。对于当下读者来说,极左年代似乎已经是一个遥远的过去,如何让当下读者自然地接受极左年代的故事已经成为问题。在这部小说中,田中禾利用了俄罗斯套盒结构,用这种小说中套小說的形式,把似乎已经过去很久的极左年代的伤痕,生动形象地展示出来,而且,利用这样的小说结构形式,又让过去的伤痕和今天发生关联,让读者意识到,伤痕其实并没有消逝,只是被掩盖了而已。

田中禾小说文体形式的多变说明了他叙事的自觉,也表明了作家对小说艺术形式重要性的认知。或许,田中禾这种小说艺术形式的多变,容易给人以“形式至上”的错觉,但是,观察田中禾的小说,他对小说艺术结构方式的强调和变化,其实都是为了更好地呈现他所认知的中国生活,都是为了用更鲜活的故事来讲述他所认知的人性。换言之,作为文体作家的田中禾,文体的丰富多变只是他创作的表象,在他丰富多变的文体之下,更重要的是典型中国生活的呈现和描述。

三.结语:“民族的现代派”与当代写作的启示

宗仁发称田中禾的创作特点是“民族的现代派”,这个名词显然指向的是作家小说创作的两个维度。就“民族的现代派”中的这个“现代派”概念来说,它显然指向的是作家对现代主义叙事手法的强调,当然,也可以大而言之,指向的是作家对艺术表达手法所持有的开放的姿态,以及积极的艺术形式探索。“民族的现代派”中的“民族”,则显然是对作家叙事内容的强调,即作家的书写,一定是建基于自身的生活,建基于自身的文化传统。显然,这个概念极为准确地涵盖了田中禾小说创作的特点。对于文学创作来说,形式探索是必要的,对于来自异域的创作方法的接受也是必要的,但是在进行形式探索的过程中,在接受西方的艺术创作手法的过程中,作家始终应该保持清醒,即所有的形式探索都是为创作主旨的表达服务的,而且,对异域艺术手法的接受和使用也必须建基在中国本土文化传统之上。如果一个作家用现代主义的叙事手法书写远离中国生活、中国文化的魔幻场景,只能让自己远离读者。对于现代主义手法与中国文化传统结合的必要性,从莫言的创作中也可以看得出来。莫言的很多创作于20世纪80年代的小说,已经充满了魔幻现实主义色彩。但是,在创作《檀香刑》的时候,莫言却说要祛除魔幻现实主义元素:“1996年秋天,我开始写《檀香刑》。围绕着有关火车和铁路神奇传说,写了大概有五万字,放了一段时间回头看,明显地带着魔幻现实主义的味道,于是推倒重来,许多精彩的细节,因为显得故意有魔幻气,也就舍弃不用。”[15]而且,莫言还自述,“在对西方文学的借鉴压倒了对民间文学的继承的今天,《檀香刑》大概是一本不合时宜的书。《檀香刑》是我的创作过程中的一次有意识地大踏步撤退……”[16]其实,无论是莫言有意识地大踏步地后退,还是有意识地消除魔幻气,其实都是要在强调对西方文学借鉴的今天,让文学叙事内容重新回到中国文化、中国现实之中。而且,莫言大踏步后退,有意识消除魔幻气的结果是,他的小说反而更具有了真正魔幻现实主义的气息。无论是从《檀香刑》中赵小甲用虎须看世界的描写中,还是从之后的《生死疲劳》中主人公的七次轮回中,我们显然都能看到清晰的魔幻现实主义的影子。而且,这种魔幻现实主义的表达,因为真正植根于中国文化之中,反而更传神,更具有了生命力。

“民族的现代派”是宗仁发对田中禾创作的一个概括和总结。对于当下作家来说,它也是一种值得借鉴的创作立场。对于当代作家来说,写作已经变成越来越困难的事情。1934年,本雅明在《讲故事的人》这篇论文中就指出,随着现代传媒时代的到来,各种资讯日益发达,小说的存在价值几乎被取消了,因为现代传媒取消了不同人之间经验的差别——而小说是高度依赖于个人经验的。本雅明所讨论的传媒对小说存在的威胁,在今天这个发达传媒时代更加明显地凸显出来。传媒信息无所不在地笼罩着我们生存的世界,导致了我们生存经验的同质化,这就使得小说创作者似乎很难给读者提供独特的个人经验了。不过,在这种语境中,我们显然更应该强调小说创作的这两个维度:形式的探索与独特经验的表达。对于今天的小说创作来说,传统的小说叙事手法在回应时代复杂性方面已经失效了,所以,这就需要作家不断进行叙事形式的探索,寻求最能表现这个时代的表达方式。同时,作家仍然要强调个体经验的表达,而这种独特的个体经验,对于中国作家来说,应该是深植在中国传统文化和典型中国生活之中的。正如田中禾的《落叶溪》系列小说,表达的是1949年前后中原地区一个小县城的社会生态,这种经验就是他特有的,也因此具有独特的艺术魅力。也正如莫言的《檀香刑》,他独特的关于猫腔等中国文化经验,显然是从媒介上无法学习到的,通过把自己的小说深植于独特的地方文化经验之中,莫言也让《檀香刑》这个原本有些老套的故事焕发出独特的神采。

参考文献:

[1]吴慧颖.表现丑冷的新路与偏执——读残雪的荒诞小说[J].长沙:求索,1988(01).

[2]缪俊杰.我国新时期文学的创作方法和流派初探[J].长春:社会科学战线,1987(02).

[3]田中禾.落叶溪[M].郑州:大象出版社,2019:247.

[4]莫言.两座灼热的高炉[J].北京:世界文学,1986 (03).

[5][6]富胜利,杨建丽.拉美魔幻现实主义与中国当代文学[J].长春:文艺争鸣,2009(06).

[7]转引自腾威.从政治书写到形式先锋的移译——拉美“魔幻现实主义”与中国当代文学[J].长春:文艺争鸣,2006(04).

[8][9][10][11][12][13][14]苗梅玲.在文本现场自由行走——田中禾访谈录[J].开封:东京文学,2012(03).

[15][16]莫言.檀香刑[M].北京:当代世界出版社2004:379,380.

作者单位:郑州大学文学院

美编 赫赫 编辑 闫莉2785167984@qq.com