要素流动、技术扩散与地区间经济差距*

——基于长三角城市群的经验证据

2021-05-23房逸靖张治栋

房逸靖 张治栋

一、问题的提出

2018年11月5日,习近平总书记在首届中国进博会上指出,将长三角区域一体化发展列为国家战略,落实新发展理念,继续深化改革,打造更高层次对外开放,同“一带一路”、京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区一起共同建设,推动区域协调发展。2019年12月,我国正式印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,规划范围为江、浙、皖、沪四省(市)全部区域。2020年8月20日,在合肥召开的推进长三角一体化发展座谈会上,习近平总书记发表了重要讲话,指出实施长三角一体化发展战略要紧扣一体化和高质量两个关键词,以一体化的思路和举措打破行政壁垒、提高政策协同,让要素在更大范围畅通流动,有利于发挥各地区比较优势,实现更合理分工,凝聚更强大的合力,促进高质量发展。

长三角地区作为我国经济发展最活跃、开放程度最高且创新能力最强的地区之一,在建设社会主义现代化的进程中,推进长三角一体化发展意义重大。与此同时,推进长三角一体化举措是否通过要素流动和技术扩散等方式缩小区域间的经济差距,一直是学者们关注的焦点。唐亚林(2019)认为当前长三角地区难以建立一体化协调发展的格局的根本原因是缺乏一个统一协调的、有效的竞争规则,根本的解决之道在于建立一个不被行政关系和垄断力量扭曲的区域共同市场,使区域内真正的市场主体进行充分的、有效的、公平的市场竞争,实现区域共同市场内资源的高效率配置。黎文勇和杨上广(2019)研究表明,提高市场一体化与城市功能专业化程度还有助于缩小边缘城市与中心城市经济发展质量差距。有关要素流动与配置方面,白俊红和刘宇英(2018)研究发现,中国各地区均存在着一定程度的资本和劳动力错配,并且地区间有明显的差别。而地区间的要素流动有利于纠正资源错配,提高资源配置效率,要素的流动是引起经济增长变化进而影响地区间经济差距的重要因素(余壮雄和杨扬,2014)。邹璇和安虎森(2008)指出,区域间资本流动是一把双刃剑,可能出现好坏两个方面的结果,好的方面,能促进地区间更多互动,有利于缩小地区间发展不平衡的差距;坏的方面,会使得资本匮乏的欠发达地区的资本流向资本充裕的地区,出现经济发达地区虹吸经济欠发达地区资源的现象,恶化地区间的平衡发展。卞元超等(2018)认为,高铁开通加速了要素流动,进而拉大了区域间经济差距,产生极化效应。赵祥(2012)揭示了产业集聚和扩散同地区经济差距之间的联系,解释了地区经济发展呈现“先趋异,后趋同”的倒U 型假说。本文研究要素流动、技术扩散与地区间经济差距的关系,通过促进区域间经济收敛,从而在推进长三角一体化进程中解决发展不平衡问题,以期为长三角一体化经济高质量发展提出更具针对性的政策建议。

二、关于要素流动的理论分析

要素流动指资本、劳动力和技术等要素实现空间上的转移。与国外“资本追逐劳动”的情况不同,中国资本和劳动力朝相反的方向流动,其中资本要素向经济欠发达地区相对转移,劳动力要素则流到沿海发达地区。新古典经济学理论认为边际报酬递减的存在,要素在区域内自由流动将导致要素报酬不断趋同,进而最终使得各地区的经济达到收敛状态。

从资本要素来说,Romer(1986)将资本流动作为内生变量引入内生增长分析理论中,自此,资本流动成为研究地区差距不可或缺的因素。经济落后的地区引入资本对本地经济增长有积极的影响。如发达地区的资本流出后,考虑边际产出递减,地区的资本要素价格回报可能上升,因此资本要素流入欠发达地区后的配置效率高于发达地区。对于流入地而言,资本要素流入,不断形成要素集聚,发挥“集聚红利”,提升了经济增长效率,经济朝着收敛的方向发展(郭晗和任保平,2017)。王小鲁和樊纲(2004)研究表明,要素流动有利于缩小地区间经济差距,其中,劳动力流动可以在全国范围内优化资源配置,通过“干中学”效应和收入转移效应,缩小地区间差距,使得经济收敛。相反,有学者认为流动要素会在流入地不断积聚,形成集聚效应,最终产生了地区间经济差距(刘彦军,2016)。王淑娟等(2015)引入新古典增长模型对比分析了劳动力流动对区域经济差距的影响,研究发现劳动力流动能够有效抑制地区经济差距的扩大。但Cai et al.(2002)和彭国华(2015)分析了劳动力流动与区域经济差距之间的关系,发现劳动力流动不利于经济收敛,将拉大地区间的经济差距。在各地纷纷上演“抢人大战”的背景下,地方政府出台人才引进和人才优惠住房政策,加快吸引人才流入,不断提升当地经济活力和创新性,进而能更好地应对地区经济发展的竞争压力(陈燕儿、白俊红,2019),这种横向间政府竞争的结果势必会导致地区经济差距的扩大,出现“马太效应”。因此,劳动力流动可能促进区域经济收敛,也可能扩大地区差距,存在不确定性。

资本和劳动力要素流动较为局限,只能在单一时点和空间上转移,但技术可以在多时点和多空间中扩散,一般而言,技术由发达地区向欠发达地区扩散。欠发达地区引入技术后,通过“干中学”和引进—吸收—再创新,从而发挥技术红利效应,促进地区经济增长,最终实现经济趋同发展。陈磊等(2019)研究表明,长期技术扩散不仅会提高流入地的经济增长水平,也会促进输出地的经济增长。白俊红和王林东(2016)认为创新驱动对全国经济收敛有显著的促进作用。对于一个国家或地区而言,技术水平决定了经济的长期均衡增长路径,发达国家或地区往往具备前沿的技术和高级的经济结构,但其面临的问题是市场饱和或产业生命周期进入衰退阶段,这就会导致企业利润率下降,进一步出现向国外或外围地区的产业转移和技术扩散,以提升所有国家或地区的整体技术存量,促进长期经济增长。因此,技术扩散起到了缩小地区经济差距的作用。

三、模型、变量与数据说明

1.模型构建

为了考察要素流动与技术扩散对地区经济差距的影响,本文构建如下的计量模型:

其中:i表示各个省份;t表示年份;difit表示地区间经济差距;ptfit、ctfit、tecit为本文的核心解释变量,分别表示各地区劳动流动、资本流动及技术扩散指标;γj表示控制变量的系数;xijt表示一系列的控制变量,下文有详细介绍;μi表示地区的个体效应;λt表示时间效应;εit表示随机扰动项。

2.变量描述与数据说明

(1)被解释变量。地区间经济差距(dif)指标为本文的被解释变量,相关文献直接用人均地区生产总值衡量经济差距,但会存在缺失参照系的问题。本文参考张建清和孙元元(2012)的做法,用各地区与同期经济发展水平最高地区的差距衡量地区间的经济差距。即将同期各地级市人均国内生产总值的最大值/同期其他地区的人均生产总值。

(2)核心解释变量。劳动力流动(ptf)。本文认为劳动力流动以就业在地区间转移形式为主,因此,利用地区就业人数占地区总人口的比重衡量劳动力流动强度,该指标越大表示劳动力流动性越强。资本流动(ctf)。参考陈磊等(2019)年的做法,计算方式如下:

其中ctf表示资本流动强度,Iit表示固定资产投资总额,GDPit表示各地区生产总值,该比值越大,说明地区经济发展越依赖投资,资本流动性也就越强。

技术扩散(tec)。张治栋和吴迪(2019)认为技术扩散的过程可间接的表现为专利发展过程,本文使用长三角41 个地级市的专利申请授权量的增长率表示技术流动指标。

(3)控制变量。城镇化水平(urban)用城市建设用地面积占辖区面积的比例表示。教育水平(edu)用普通高等学校在校学生数占地区总人口的比重表示。人口规模(pop)用地区总人口衡量。外商直接投资(fdi)按当年汇率将美元折算成人民币,已有研究表明,fdi在经济增长过程中不可或缺,但其对经济增长的影响目前尚未得出统一的结论,fdi投资是否有利于缩小地区差距也有待进一步验证,本文用当年实际利用外资表示。公路里程数(road)代表地区的基础设施建设,用各地区的公路里程总数表示。环境污染程度(envir),以往以牺牲环境为代价追求经济的高速增长,但随着污染的加重反过来则会抑制经济的增长效应,本文用各城市污水排放量表示污染程度。财政支出规模(fiscal),政府在地区间的平衡发展起着主导作用,通过行政手段调配资源,促进欠发达地区的经济增长,用政府预算内一般财政支出总额衡量。本文所使用的主要变量及定义见表1。

(4)数据说明。本文研究选择的样本是2003—2018年长三角“三省一市”共41个地级市的面板数据。数据主要来源于《中国城市统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国县域统计年鉴》以及各地级市的统计年鉴;专利数据来源于incopat 数据库;人民币兑换美元的历年汇率数据来源于国家统计局。其中2011年安徽省撤地级巢湖市为县级市,并由合肥市代管,其中将庐江县划给合肥市,无为县划给芜湖市,含山县、和县划马鞍山市管辖,2011年之后再无地级巢湖市的相关数据,因此需要将巢湖市2011年之前的数据根据行政区划调整的方式合并到合肥市、芜湖市及马鞍市,保证数据在2011 年前后具有可比性。此外,为了缓解回归模型中存在的异方差问题,本文对相应变量做取对数处理。相关变量的描述性统计见表2。

表1 变量设置与计算方法

表2 相关变量的描述性统计

四、实证结果分析

1.描述性分析

自1983年开始,我国便有了建立长江三角洲经济区的初步设想,随后逐步扩容,到2019 年长三角地区包括了“三省一市”共41个地级市,区域一体化的过程中地区间的经济差距也呈现逐步缩小的态势。2003年人均GDP 最高的苏州是人均GDP 最低的阜阳的18 倍之多,2018 年人均GDP 最高的无锡是人均GDP 最低的阜阳的8 倍。2003—2018 年长三角地区间的经济差距整体上表现出减小的趋势。而区域间的要素流动和技术扩散与地区间经济差距息息相关,下文将进行实证检验。

2.模型估计结果与分析

(1)基准回归结果。用Hausman 检验静态面板模型,检验结果拒绝了随机效应模型,说明要素流动、技术扩散与经济差距之间存在个体异质性,因此,本文采用固定效应模型以控制城市差异带来的影响。同时考虑到各城市的经济增长受到共同的政策约束而导致变量具有相似的时间趋势,所以在回归方程中加入时间趋势项以控制随时间变化的不可观测因素对个体产生的影响。最终采用固定效应模型对式(1)进行估计,估计结果见表3。

模型1 中考虑劳动力流动、资本流动与技术扩散3个核心解释变量,从模型1的结果可以发现,劳动力要素流动对经济差距的影响显著为正,表明劳动力流动拉大了地区间的经济差距。Barro and Sala-i-Martin(1995)利用6个发达国家的数据进行分析,发现有些国家人口迁移缩小了地区差距,而有些国家的劳动力流动反而扩大地区差距,因此整体上来看劳动力流动并不一定会带来经济收敛。有学者考虑了劳动力的不完全流动性和资本的外部性,由于资本在各地区流动性很强,当劳动力在区域间流动时,流入地资本的边际收益会提高,进而带动资本也随之流动,产生“资本追逐劳动力”的现象,故劳动力流动不一定会导致区域经济收敛,可能会拉大地区间经济差距(许召元和李善同,2009)。改革开放后,我国出现了“民工潮”形式的大规模劳动力跨地区流动,大量农民工从中西部地区涌入沿海发达城市,促进了流入地经济发展,但这些农民工从事的基本上是低技术工作任务,防御风险的能力较差,未能有效促进流出地的经济发展,拉大了经济差距。此外,“人随产业走”的现象导致中西部地区人才流失的窘境,沿海地区比内陆地区吸引更多的外国技术、外商投资,从而进一步加剧了欠发达地区的人才流失,“孔雀东南飞”的结果是拉大了地区差距(彭国华,2015)。而且由于户籍制度的存在,中国劳动力流动受到较大的限制,劳动力流动尚未对缩小地区经济差距发挥重要作用。

模型1中资本流动和技术扩散对经济差距的影响显著为负,说明资本流动和技术扩散起到了缩小地区经济差距的作用。地区经济差距的根源在于地区间要素禀赋的差异,欠发达地区如果不进行资本积累,不调整原有的产业结构,难以缩小同发达地区间的经济差距。Mundell(1957)验证了资本流出地会获得资本报酬,资本的自由流动利于缩小地区差距。姚枝仲和周素芳(2003)认为资本拥有者并不能完全获得资本所创造的收入,政府税收也是其中的一部分,从而流入资本的投资收益并未全部流出;资本伴随持有者流入,从而使流入的资本成为本地资本;当欠发达地区存在大量剩余劳动力时,资本的流入能使得这些剩余劳动力进入生产部门,从而拉动欠发达地区的经济发展;最后,资本流入往往伴随着更先进的技术,提高了生产效率。综上所述,资本流动有利于缩小地区经济差距。近些年由于土地成本和房价的飙升,产业不断向欠发达地区转移,资本流动带来了更高回报率,加速了经济的收敛。傅晓霞和吴利学(2013)研究表明技术差距决定了国家间的经济发展差距以及赶超的关键。因此,新技术的扩散能有效促进欠发达地区的经济增长,整体经济朝着收敛的方向发展。贺俊和刘亮亮(2015)在“干中学”模型框架的基础上考虑将技术扩散内生化,并将其引进到内生增长模型以研究技术扩散与经济增长的动态关系,研究表明,发达地区的技术扩散能同时促进发达地区和欠发达地区的经济增长,技术扩散具有正外部效应。因此,技术在地区间扩散是通过引进—吸收—再创新,提高资源的配置效率,进而促进经济欠发达地区的经济增长,实现经济的收敛。

表3 基准回归

在模型1的基础上,逐步引入控制变量,形成模型2—模型8。可以看出资本流动、要素流动与技术扩散的估计系数绝对值总体上呈现减小的趋势,但估计系数仍显著,并且系数符号与模型1 保持一致。同时控制变量的估计结果也提供了一些有利于解释引起经济差距的结论。城镇化水平(urban)系数显著为负,表明随着城镇化水平的提升,有利于缩小地区经济差距。人口规模(pop)对地区经济差距扩大有显著的促进作用,说明“人随产业走”带动人口规模的扩张不利于经济收敛。教育水平(edu)系数显著为正,教育水平越高的地区,可能为地区培养更多的人才,更有利于激发经济活力,促进经济增长,而教育水平落后的地区,因人才匮乏,不利于发展经济,导致了地区经济差距的扩大。外商直接投资(fdi)对经济差距的扩大有显著的抑制作用,可能是对外开放程度的提高,有利于地区之间缩小经济差距。前期FDI主要集中在东部沿海地区,内陆地区只有非常有限的外商资本,随着要素市场化改革的推进,外资进入沿海以外地区的数量逐渐增加,地区经济差距逐渐缩小。随着其他控制变量的加入,公路里程数对经济差距的影响不显著,公路(road)作为基础设施建设的一部分,由政府部门主导,对经济差距的影响没有通过市场竞争机制被放大。环境污染程度(envir)和财政支出规模(fiscal)对经济差距的影响均显著为负,其中环境污染会产生负的外部效应,可能会缩小地区间的差距;财政支出规模代表了政府对市场的干预程度,调节地区间不平衡发展问题,所以有利于城市经济差距的缩小。

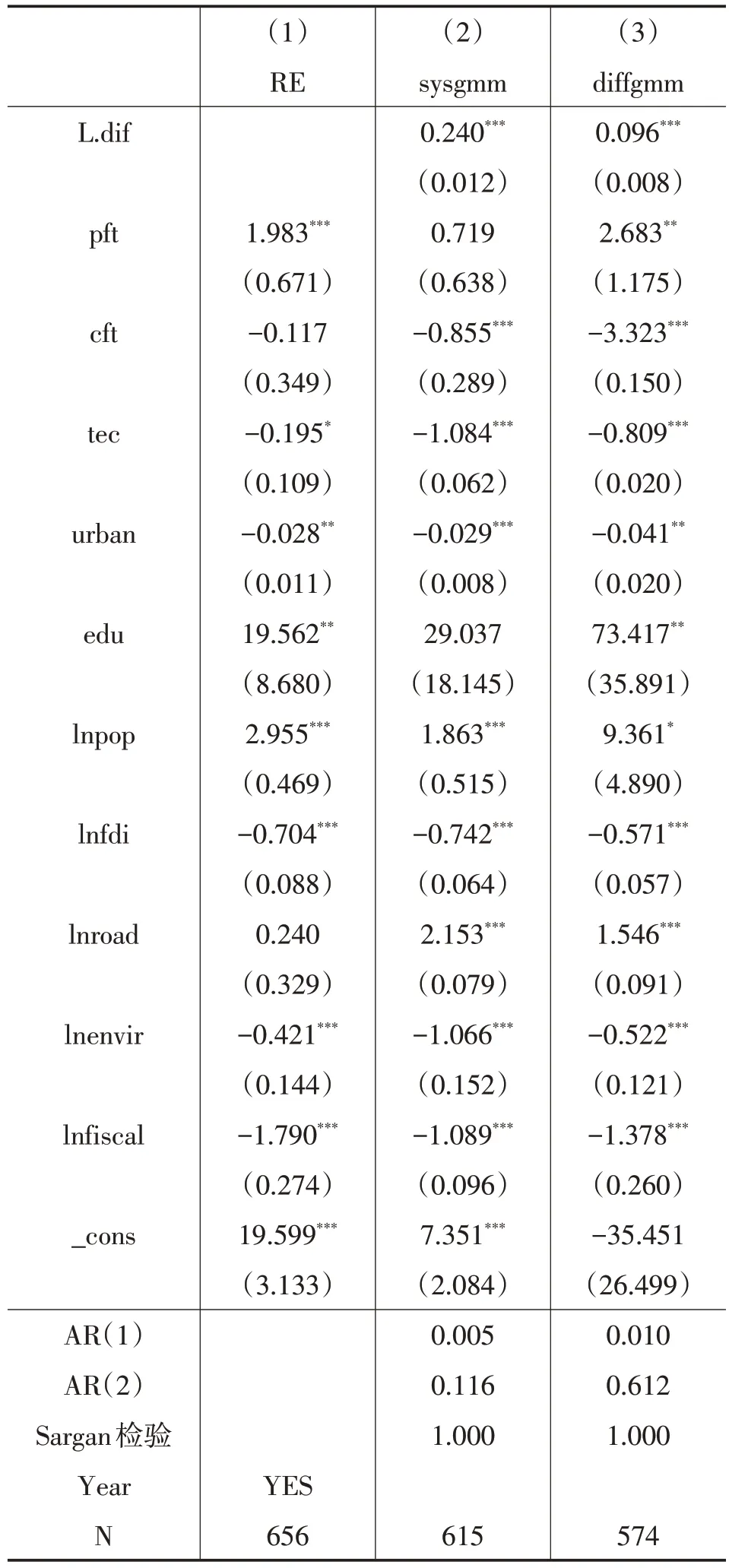

(2)稳健性检验。基准回归中采用了固定效应模型,为了确保模型分析的合理性与可靠性,本文使用随机效应模型作为稳健性检验。此外,在静态面板回归的基础上,本文还考虑了地区经济差距可能存在一定的路径依赖,加入被解释变量的滞后一期,建立动态面板模型进行稳健性检验,采用广义矩估计(GMM)方法。GMM 方法从矩条件出发,构造参数方程,不需要假定变量的分布,也不需要知道随机扰动项的分布情况,可以有效地解决内生性问题。并运用Sargan 过度识别检验以及残差序列相关判断模型的合理性,回归结果见表4。

表4 第一列中随机效应模型(RE)的估计结果显示劳动力流动对拉大城市经济差距有显著的正向作用,资本流动与技术扩散仍然起到缩小地区经济差距的作用。回归结果与基准回归一致,说明表1的估计结果是可靠的。表4第二列与第三列分别表示系统广义矩估计模型(sysgmm)和差分广义矩估计模型(diffgmm)的估计结果,其中AR(1)和AR(2)检验均表明系统GMM和差分GMM模型估计的残差只存在一阶序列相关,无二阶序列相关,通过自相关检验。Sargan检验P值也均大于0.1,因此系统GMM 和差分GMM 模型所有工具变量都是有效的,以上表明了广义矩估计模型估计结果的准确性。从估计结果来看,上一期的经济差距对当期经济差距有显著的正向作用,说明地区经济差距存在一定的路径依赖,过去已有的经济差距影响当期经济差距。劳动力流动、资本流动与技术扩散估计系数均与基准回归模型保持一致,说明前文的估计结果是稳健可信的。

表4 稳健性检验

(3)异质性分析。为了检验样本的异质性,对基准回归做进一步分析。一方面,同一省份内部各地级市面临共同的政策约束、受文化因素及地理因素的影响,考虑地区的异质性影响具有现实意义。长三角城市群由上海、江苏、浙江和安徽等省(市)的城市组成,在该城市群中,上海发挥中心城市的功能,因此,我们将除上海外的40 个城市根据隶属的省份划分为江苏、浙江和安徽三类,考察推进长三角一体化进程中要素流动和技术扩散如何影响省域内部的经济差距,使用固定效应模型进行实证检验。另一方面,考虑时间趋势的影响,本文将样本分为三个时间段:2003—2008 年、2009—2013 年以及2014—2018 年,使用上述方法进行实证检验。回归结果见表5。

表5 分时段和区域回归结果

从分地区的检验结果来看,劳动力流动拉大地区经济差距在江苏和浙江较为显著,但在安徽的影响不明显。目前长三角地区中,安徽作为劳动力流出地,江苏和浙江以及上海为劳动力流入城市,并且近些年江浙沪不断开展“抢人大战”和同一政府层级间的竞争,导致了安徽省人才流失严重,人才集聚可能加大了江浙内部的经济差距。资本流动对地区经济差距的影响不显著,在推进长三角一体化进程中,逐步进行产业转移,但当前产业同质化现象较为严重,资本流动尚未在各个省份内部起到缩小经济差距的作用。技术扩散能够缩小城市经济差距,但这种作用仅在安徽显著。安徽作为高新科技产业后发省份,技术红利不断凸显,起到了缩小地区差距的作用。

从分时间段的回归结果来看,要素流动与技术扩散对经济差距的影响在不同时段的出现了较大差异。2003—2008 年和2009—2013 年要素流动与技术扩散对经济差距的影响还未显现出来。2014—2018 年,劳动力流动能够显著的拉大地区经济差距,资本流动能够有效的缩小地区差距,技术扩散抑制地区经济差距扩大,但这种抑制作用还不明显。以上分析说明推进长三角一体化进程中,要素流动与技术扩散对地区经济差距的影响需要较长时间才能显现。金融危机后我国要素市场发生重要变化,劳动力要素流动正成为加大地区经济差距的重要原因,资本的趋利避害性越发明显,技术扩散的效应仍不够明显。

(4)机制检验。一般来说要素随着产业而进行跨地区流动,例如,劳动密集型产业地区对劳动力的需求较大,资本密集型产业对资本的需求较大;从另一个层面来说,如果地区的要素资源丰富,对于企业来说丰富的资源有利于其降低生产成本,使得企业有倾向转移到该地区,形成产业集聚。因此本文将产业集聚作为要素流动影响地区经济差距的中介变量进行机制检验。

产业集聚变量(agg)的度量借鉴已有研究(伍骏骞等,2018),本文以HOOVER指数作为衡量产业集聚指标,计算方法如下:

其中,agg表示产业集聚水平,eij表示i城市制造业的从业人数,ei表示i城市就业人数;Ekj表示全国制造业从业人数,Ek表示全国就业总人数。相关变量数据来源于历年《中国城市统计年鉴》、《中国统计年鉴》。本文借鉴温忠麟等(2004)中介变量检验方法,构建递归方程:

式(1)—式(3)构成了整个递归方程。检验分为4 个步骤:第一,对式(1)回归,如果β系数显著,进行下一步检验,若β系数不显著,说明不存在中介效应,停止检验。第二,对式(2)、式(3)进行回归,若δ和π系数显著,可以确定中介效应存在,进入下一步检验;反之,如果δ和π系数有一个不显著,直接进入最后一步。第三,确定存在中介效应,则计算中介效应的大小:δπ/(δπ+θ)。第四,将第二步中不显著的结果做Sobel检验,检验的统计量为Z=δπ/,其中sδ和sπ为δ和π的标准差,如果Z统计量显著,表明中介效应存在,返回上一步计算大小,反之中介效应不存在。检验结果见表6。

从表6 中可以看出劳动力要素流动的系数显著,并且产业集聚的系数也显著,说明中介效应存在,说明劳动力流动不利于产业集聚,但产业集聚有利于缩小地区经济差距,劳动力流动扩大了地区经济差距,计算可得中介效应占总效应的比例为11.99%。究其原因,近几年政府关注地区的平衡发展,通过行政力量将相关产业转移到欠发达地区,而劳动力仍朝着沿海地区流动,导致了人口流动与产业转移相悖而动,可能产生了劳动力流动不利于产业集聚的现象。而资本流动与技术扩散的系数均不显著,进行Sobel 检验,得到Z统计量对应的P值分别为0.177 和0.183,拒绝存在中介效应的原假设,说明资本流动和技术扩散没有通过产业集聚影响到地区经济差距。这也间接验证了采用行政手段进行资源重新配置可能会扭曲资源的配置效率。

表6 中介效应检验

五、研究结论与政策建议

如何缩小地区经济差距,促进区域平衡发展,更好地发挥要素流动与技术扩散的红利,是推进长三角区域一体化进程中的一项重要议题。本文在理论上分析要素流动与技术扩散影响地区经济差距的基础上,采用2003—2018 年长三角地区41 个地级市的面板数据,实证检验了要素流动与技术扩散对地区经济差距的影响,并进行了机制检验。

本文研究的主要结论有:第一,从整体回归来看,劳动力流动显著拉大了地区经济差距,由于资本在各地区流动性很强,当劳动力在区域间流动时,流入地资本的边际收益会提高,进而带动资本也随之流动,产生“资本追逐劳动力”的现象,故劳动力流动扩大了地区经济差距;资本流动和技术扩散有利于地区经济差距的减小,资本的趋利避害性导致了资本追求高回报率有利于缩小地区经济差距,技术扩散通过引进—吸收—再创新,发挥技术红利的作用,减小地区经济差距。第二,结合动态面板模型考虑经济差距的路径依赖,发现上一期的经济差距会扩大当期经济差距,同时在动态面板下劳动力流动仍扩大地区经济差距,资本流动和技术扩散有利于缩小地区差距。第三,结合地区异质性分析,发现要素流动与技术扩散对地区经济差距的影响仅在江苏和浙江显现,对安徽的影响不明显;分时间段来看,要素流动与技术扩散对地区差距的影响需要较长的时间,随着长三角一体化进程的深入推进,其效应会逐步凸显。第四,进行机制检验,发现劳动力流动通过产业集聚影响地区差距,而资本流动与技术扩散未能通过产业集聚影响地区经济差距。

这些结论的启示在于,深入推进长三角区域一体化要重视地区的平衡发展。第一,从本文的研究结论可知,劳动力流动拉大了地区经济差距,并且这种影响在不同省份具有差异性。当前长三角地区人口往上海、江苏和浙江一些区域性的大城市流动,人口聚集带动了这些地区的经济增长;而一些相对欠发达地区人口的净流出,不利于当地经济增长。此外,以上海和杭州为代表的城市,不断加大对人才的引进力度进一步恶化了“强者愈强,弱者愈弱”的局面。需要从区域一体化角度出发,为相对欠发达地区引进人才,提供住房、购房优惠、生活补贴等,同时注重打造欠发达地区特色产业,形成自己的核心竞争,吸引劳动力流入。此外,为了促进劳动力在地区间的自由流动,需要继续进行户籍制度改革,消除劳动力流动障碍,促进地区经济平衡发展。第二,资本流动和技术扩散起到抑制地区经济差距扩大的作用。由于地区的要素禀赋有差异化,应积极推动要素从禀赋高的地区流向禀赋低的地区,提高要素的回报率和资源配置效率。应该发挥好技术红利,加快新技术在地区间扩散的速度,提升地区引进—吸收—再创新的能力,缩小地区间的技术差距,当欠发达地区能够提供与发达地区同样技术含量的工作岗位时,地区差距才会逐渐减少甚至消除。第三,要素流动与技术扩散对经济差距的影响是个长期过程,在进一步推进长三角一体化进程中,利用好要素流动和技术扩散带来的积极作用,努力消除其产生的负面影响,同时要在长期中做好推进地区平衡发展的工作。第四,从产业集聚角度出发,考虑地区的特点,在制定区域经济政策时,不能搞“一刀切”。当前上海作为我国经济中心之一,经济实力在长三角城市群最强,科技教育发达,服务业体系较为健全;江苏制造业先进,实体经济基础较好;浙江民营经济活力十分发达,市场活力也较强;安徽人力资源丰富,高新科技发展具有后发优势,应做好城市间的产业转移与承接,发挥地区的比较优势。在推进长三角一体化进程中,切实推进中小城市的一体化发展,避免大城市对周边城市的“虹吸效应”,从而推动区域平衡发展。