准噶尔盆地南缘侏罗系辫状河沉积体系与铀成矿关系

2021-05-22王国荣贾为卫杜默黄松鲁克改孙潇

王国荣,贾为卫,杜默,黄松,鲁克改,孙潇

(核工业二一六大队,新疆 乌鲁木齐 830011)

准噶尔盆地南缘处于北天山山前断褶带,褶皱及断裂发育,构造较复杂,山前侏罗系广泛分布,因出露的中下侏罗统主要呈原生灰色-灰绿色,前人对该区的中-新生界仅开展过少量的铀矿找矿和评价工作[1],但均未取得实质性进展。2019 年核工业二一六大队在对南缘开展铀矿勘查时,在硫磺沟地区中侏罗统头屯河组发现多处工业铀矿化,显示了其良好的找矿潜力,为准噶尔盆地南缘侏罗系铀资源潜力的重新认识评价和该区的新一轮铀矿勘查工作带来了契机和活力。本文以硫磺沟地区中侏罗统头屯河组沉积特征研究为切入点,探讨了辫状河相砂体对铀成矿影响和制约作用。

1 地质背景

准噶尔盆地南缘地处北天山山前地带,构造单元属盆地的北天山山前冲断带,位于北天山山前断裂带北缘,由盆地南缘、北天山山前发育的不同时期、不同性质的断层构成断裂体系,其多期构造变形以逆断层和褶皱为主要变形特征。南缘作为新近纪前陆盆地主体,西至四棵树,东至东部隆起区,包括四棵树凹陷、霍-玛-吐背斜带、齐古断褶带、阜康断裂带4 个二级构造单元[2]。

北天山山前地带古生界、中-新生界出露较为齐全(图1)。古生界以泥盆系、石炭系为主,二叠系分布有限,以海相变质碎屑岩、火山碎屑岩、火山岩为主,部分为海陆交互沉积,大面积出露有华力西期的花岗岩[1]。中-新生界的三叠系、侏罗系、白垩系、古近系和新近系在盆地南缘出露齐全,其中侏罗系和白垩系为南缘的主要赋铀层位[1,3],本文主要讨论侏罗系辫状河沉积体系与铀成矿关系。

2 侏罗系沉积特征

图1 准噶尔盆地南缘铀矿地质略图Fig.1 Uranium geological map in the southern margin of Junggar Basin

侏罗系在盆地南缘与下伏地层一般呈角度不整合接触,直至古生代基岩之上。昌吉坳陷是侏罗系主要的沉积和沉降中心,最大厚度达4 000 m 以上。侏罗系自下而上划分为八道湾组(J1b)、三工河组(J1s)、西山窑组(J2x)、头屯河组(J2t)、齐古组(J3q)和喀拉扎组(J3k),以玛纳斯-昌吉一带地层最厚,由此向东、西方向变薄[4]。

2.1 侏罗系分布特征

侏罗系在盆地南缘出露较齐全,共发育上、下两套含煤地层,总体为一套湖泊相或湖泊-三角洲相沉积,岩性组合为灰色、灰绿色泥岩夹薄层砂岩。八道湾组底部的冲积扇相主要见于后峡地区。三工河组为一套湖泊-三角洲相沉积,不含工业煤层。西山窑组总体为一套湖沼相沉积,含工业煤层,中下部普遍发育厚煤层,是良好的区域性对比标志;上部主要发育薄煤层或煤线,盆地南缘中下侏罗统中常见煤层自燃现象。

头屯河组中下部呈灰色-灰绿色调,向上紫红、褐红色泥岩、粉砂岩条带逐渐增多,反映古气候逐渐变得干旱、水体逐渐变浅的沉积环境。齐古组主要为一套河湖相褐红、紫红色泥岩、砂质泥岩夹紫红、灰绿色砂质泥岩、砂岩及凝灰岩,岩相、岩性比较稳定,厚度以玛纳斯河地区最大,向东、西减薄。喀拉扎组的岩性为山麓河流相的灰褐色砾岩夹褐色泥岩及砾状砂岩,岩性、岩相变化大,呼图壁河以西至玛纳斯河地区基本上以红色砾岩为主,俗称喀拉扎“城墙砾岩”[4-5]。

中侏罗统头屯河组处于中下侏罗统含煤建造和上侏罗统红色碎屑岩建造间的过渡单元,是盆地南缘侏罗系铀矿化产出的主要层位。

2.2 中侏罗统头屯河组沉积特征

头屯河组岩性主要为厚层的块状砂岩与灰绿色、灰色夹紫红色、褐红色的条带状泥岩、砂质泥岩的互层,夹碳质泥岩、薄煤层和煤线。总体底部较粗,砂砾岩集中,中上部变细,以泥质沉积为主,自成一个独立的正旋回。下部地层以灰绿、灰色为主,红色较少,上部则以红色、杂色为主,条带明显,局部全为红色,如安集海河上游全为红色块状砾岩。

头屯河组相环境跨度较大,山前以河流相、三角洲相为主,部分山前或山间地段底部发育冲、洪积扇堆积,向盆地方向则由三角洲相直至湖相(图2)。自下而上,沉积粒度也逐渐变细,色调也由灰色-灰绿色逐渐变为杂色条带增多,沉积环境也由初期的温湿气候转变为晚期的干旱-半干旱环境[5]。总厚度为380~654 m。

冲积扇相沉积主要发育于托斯泰-安集海河及南阜康向斜等地。岩性为黄绿、褐红色砾岩夹砂岩、泥质砂岩,砾石磨圆、分选差。

图2 准噶尔盆地南缘中侏罗世头屯河期沉积相图(据参考文献[6]修改)Fig.2 Sedimentary facies and paleogeography of Toutunhe Epoch in the Middle Jurassic in the southern margin of Junggar Basin(modified after reference[6])

辫状河相沉积分布于头屯河及阜康-吉木萨尔一带。色调一般下灰上杂,岩性为紫红、灰绿色粉砂质泥岩夹灰色、灰绿色砂岩及砾岩透镜体。底部冲刷明显,具槽状层理、交错层理、斜层理,砂粒、砾石分选、磨圆均好,砂泥比为0.2~0.7。

三角洲相沉积分布于石河子及乌鲁木齐一带。岩性为灰绿、褐红色砂质泥岩夹中-粗砂岩及砾岩,分选好,砂泥比为0.37~0.53。乌鲁木齐妖魔山剖面本组岩性为砂岩夹泥岩,砂泥比高达6.34[1]。

3 硫磺沟地区头屯河组辫状河沉积与铀成矿

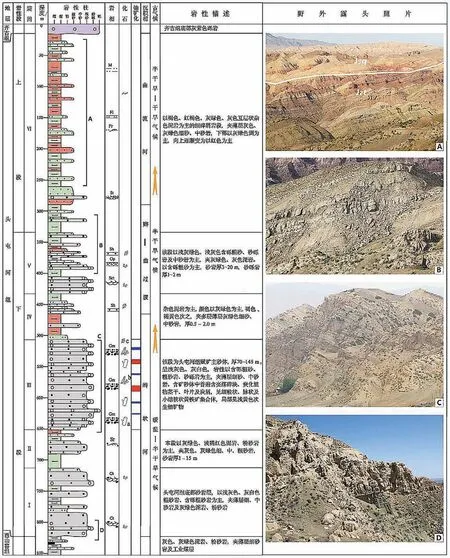

通过硫磺沟地区野外露头调查并结合钻孔岩心观察,头屯河组可划分为上、下两个岩性段(图3),其中下部岩性段以灰绿、灰色为主,红色较少;上部岩性段则以红色、杂色为主,条带明显,局部全为红色。根据岩性组合特征,将头屯河组下段进一步划分为5 个旋回,即Ⅰ~Ⅴ,其中Ⅲ旋回是研究区主要含矿岩性段。硫磺沟地区广泛分布的头屯河组总体为一套河流相沉积体系,且由下部的辫状河相向上部的曲流河相过渡,其沉积标志及成因类型分析如下。

3.1 头屯河组主要岩相类型

沉积水动力条件强弱的变化直接体现在沉积物岩性粗细和层理类型的差异,即不同的岩相类型代表了不同的沉积水动力单元,是分析沉积物形成环境的重要指标[7]。头屯河组剖面露头和岩心的岩性、粒度、沉积构造等特征显示,硫磺沟地区头屯河组辫状河与曲流河沉积主要发育以下11 种岩相类型(图4)。

块状层理砾岩相(Gm):砾石呈次圆状-次棱角状,分选较差-中等,砾径一般为1~5 cm。砾石多呈块状堆积,厚度一般为0.2~2.0 m,砾岩底部一般发育较明显的冲刷构造,为辫状河道底部滞留沉积的砾石堆积。

槽状交错层理砾岩相(Gt):砾岩中以发育大型槽状交错层理为典型特征。砾岩底界为槽形冲刷面,纹层在顶部被切割,纹层与层系界面斜交。沿槽状交错层理的纹层面常可见磨圆相对较好的中细粒砾石呈定向排列,反映出辫状河道在强烈冲刷、迁移和快速充填过程中的沉积。

板状交错层理含砾砂岩相(Gp):沉积碎屑粒度较砾岩相稍细,一般由分选中等、磨圆较好的粗砂岩组成,下切型和下截型板状交错层理常呈多组出现,砾石沿板状交错层理的纹层面定向排列,为顺流加积作用下的辫流坝沉积。

图3 硫磺沟地区头屯河组综合柱状图Fig.3 Comprehensive column of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

同心槽状交错层理砂岩相(Sct):以中粗砂岩中发育高角度的同心槽状交错层理为特征,属辫状河道中上部沉积产物,由发育于辫流砂质坝顶部的小型冲沟不断下切并快速充填形成。

槽状交错层理砂岩相(St):以中细砂岩中发育低角度小型槽状交错层理为特征,属曲流河道下切、侧向迁移和充填沉积的产物。

板状交错层理砂岩相(Sp):以中粗砂岩中发育多组板状交错层理为典型特征,属曲流河点坝侧向加积的产物。

平行层理砂岩相(Sh):由发育平行层理的中细砂岩组成,砂岩露头常具裂线理,属较强水动力环境的高流态面状层流沉积,在辫状河与曲流河体系中均可发育。

图4 硫磺沟地区头屯河组主要岩相类型Fig.4 Main lithofacies types of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

流水沙纹层理中砂岩相(Sr):发育流水沙纹层理的中砂岩,由辫状河道的河床底砂在单向水流作用下不断向前迁移加积形成。

流水沙纹层理粉细砂岩相(Fr):由发育较低幅度流水沙纹层理的粉细砂岩组成,形成于水动力条件相对较弱的边滩或堤岸环境,属于曲流河床砂底形侧向加积的产物。

水平层理粉砂岩相(Fl):粉砂岩中发育水平层理,属于低能环境下辫状河与曲流河河漫滩或天然堤细粒沉积。

块状层理泥岩相(M):由块状泥岩组成,属于辫状河与曲流河泛滥平原沉积或曲流河废弃河道沉积。

3.2 头屯河组河流相砂体沉积特征

3.2.1 辫状河相沉积砂体

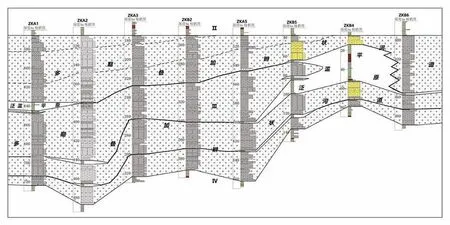

总体来说,硫磺沟地区的头屯河组(特别是中下部)剖面上具有辫状河沉积“砂包泥”的明显特征,心滩沉积的砾岩、含砾中粗粒砂岩厚度较大。砂体中大型槽状、板状及块状层理极为发育,泛滥平原的细碎屑沉积较薄且连续性差。垂向上,常由多个单层砂体相互叠置组成厚大复合砂体,反映出多期的辫状河道频繁迁移改道、冲蚀下切和相互叠置的特点;沿走向呈厚的带状和复合席状砂砾岩体,砂体宽度视厚度而异,如III 旋回厚大砂体沿走向发育宽度可超过15 km。河道亚相砂体的单期水道外观形态多为顶平底凸的楔形,底部见滞留砾石沉积(图5),与下伏泛滥平原细粒沉积为侵蚀接触,底面起伏明显;顶部细粒沉积较薄或不发育,整体呈弱正粒序。以单一河流过程(单期水道)堆积的最大砂体厚度而言,Ⅲ旋回一般可达10~25 m,但多期河道叠加的复合砂砾岩体厚度可达70~150 m(图6)。

图5 辫状河道底部冲刷构造及滞留沉积砾石Fig.5 Scour structure and retained gravel at the bottom of braided channel

图6 硫磺沟地区头屯河组主含矿段(Ⅲ旋回)辫状河相砂体对比图Fig.6 Comparative lithologic column of braided river facies sand body in main ore-bearing section(Ⅲcycle)of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

头屯河组河道亚相砂体粒度变化范围较广,以含砾粗砂岩为主。该组下部(Ⅰ~Ⅲ旋回)的辫状河道相以砂砾岩和含砾粗砂岩为主,砾径一般为1~3 cm,最大为6 cm,磨圆度低,分选较差,颗粒支撑而且含泥质少。大型槽状交错层理(1~2 m)和板状交错层理是头屯河组下部辫状河沉积的典型特征,反映出头屯河组沉积时期总体水动力条件较强;向上沉积构造的规模和幅度均变小,说明头屯河组沉积中晚期水动力逐渐减弱。

头屯河组下部的辫状河道亚相砾岩多呈块状构造,或稍具一定的成层性,以块状层理砾岩相(Gm)为主,部分块状砾岩之上还发育槽状交错层理砾岩相(Gt);砂砾岩以槽状交错层理砂岩相(St)为主,厚大河道砂体露头剖面则常由块状砂岩相(Sm)(图7)和砾岩相(Gm)互层,厚层砂体中可见多个冲刷面,显示辫状河道砂体沉积过程中曾经历多次河道叠加事件。其上为发育水平层理或块状层理的灰绿色或灰色泥岩、粉砂岩,属泛滥平原沉积。河道砂体之间及其内部的这些细粒沉积物中,均未发现泥裂、古风化淋滤带等暴露标志,反映出该时期的辫状河体系具长年性水流特征,而非暂时性河道,辫状河体系典型的岩相垂向序列为Gm→Gt→Gp→Sm→Sct→Sh→Sr→M。

图7 头屯河组辫状河道块状砂岩Fig.7 Honeycomb braided channel sandstone of Toutunhe Formation

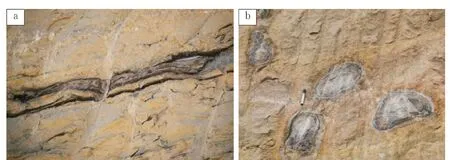

河道砂体内部大量分布的炭化植物茎干和硅化木(图8),反映出头屯河组沉积早期古气候温暖湿润植被发育,辫状河源区高大的林木广布,且较陡的地形坡度和较强的水动力条件,使辫状河沉积物中裹携有大量树木枝干并保留形成化石。厚层砂体间夹薄层泥岩和粉砂岩的细粒沉积,发育水平层理和流水沙纹层理,属泛滥平原沉积物。

图8 辫状河道砂体中的炭化植物茎干(a)和硅化木(b)Fig.8 Carbonized plant stems(a)and silicified wood(b)in braided channel sand bodies

单个河道化事件多形成无内部冲刷面并缺乏明显翼部的单层带状砂岩体,是由高水位时被加积和堵塞而形成的带状砾岩和砂岩,反映出短暂强水流在缓倾斜面上的卸载。直接覆盖在细粒沉积物之上的砂砾岩、含砾粗砂岩,代表了决口河道的发育(图9)具有一定的重力流沉积特点;而砂砾岩之上直接覆以暗色碳质泥岩(图10),则表示河道的迅速废弃。可见砾质河道稳定性较差,河道侧向加积形成的砂坝、砾坝及植物不甚繁茂的河堤,抵挡不住较强水动力的冲击而易于决口。决口洪水为浓度高的夹沙水流,一旦沉积下来,就表现为河间相较常见的含砾石细砂岩和分选很差的泥质砂砾岩薄层,属于沉积物重力流。

同时,头屯河组下部辫状河沉积受古河道控制相对较小,堤岸不发育或缺乏限制性河谷壁,河道稳定性较低,较厚砂砾岩体往往呈复合席状,说明河流可以在冲积平原上任意迁移。这一组地层中既发育大量定河道的凸镜状砂砾岩体,又有由它所叠合形成以及侧向加积形成的复合砂砾岩体。头屯河组下部一个显著的特点是粒度粗,而且粗碎屑在纵向上反复出现(图6、9),不集中于特定部位。这意味着古河道并未约束于特定河谷地带,河间带和河道带的分异不明显。河道砾岩顶面具有波状起伏的冲刷面,也提示河道充填以后被浅的网状河道所改造[8]。这些都揭示头屯河组沉积早中期在冲积平原上发育辫状河体系。

3.2.2 曲流河相沉积砂体

头屯河组由下向上砂体厚度逐渐减薄,泥岩颜色由浅灰和灰绿色逐渐过渡为紫红色,反映出河道间沉积物长时间处于暴露氧化状态,河道逐渐被约束在一定河谷的地带,迁移性减弱,辫状河逐步向曲流河过渡(Ⅳ、Ⅴ旋回)。

图9 硫磺沟地区头屯河组Ⅰ旋回辫状河相砂体对比图Fig.9 Comparative lithologic column of braided fluvial sand bodies in the first cycle of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

图10 废弃砾质河道上发育的泥炭沼泽被决口扇砂砾岩覆盖Fig.10 Peat bogs developed on abandoned gravel channels covered by cleavage fan conglomerate

研究区内的Ⅳ、Ⅴ旋回沉积,沿近东西-北东向纵剖面,由ZKA2 至ZKA6 可清晰地见到两个曲流河道的发育、迁移、废弃和新开(图11),反映出研究区曲流河道自西向东的迁移过程。而且迁移不是依次渐进,而是突然向东改到一个新位置,开掘新河道。Ⅳ旋回下部曲流河道在ZKA1 自下而上发育的第一层点坝砂体,在ZKA2 废弃;在ZKA1 和ZKA2 由发育的第二层点坝砂体,向东河道砂体逐渐减薄,于ZKA3 和ZKA4 一带洪水期发育决口扇砂体;并在ZKA5附近开掘新河道,发育点坝砂体,单个河道砂体的中央部明显,两翼发育薄层细砂岩,表明水流主要受限于特大洪水开辟的深切河床中,但受洪水作用在河道两侧出现近越岸片流,发育决口扇砂体,在地势较低洼处(ZKA3)可形成一定规模的决口河道。

图11 硫磺沟地区头屯河组Ⅳ旋回曲流河相砂体对比图Fig.11 Comparative lithologic column of the meandering fluvial sand bodies in the Ⅳcycle of the Toutunhe Formation in the Liuhuanggou area

相对而言,头屯河组上段的曲流河道底部滞留砾石和砂岩均较下段辫状河相沉积粒度变细。砂岩中的槽状交错层理规模明显变小,同时由河道侧向加积形成的板状交错层理普遍发育。泥岩中发育块状层理和水平层理,灰绿色与紫红色呈条带状互层产出(图3)。同时,上部沉积物中极少见植物碎屑;钻孔岩心中Scoyenia(斯科阳迹)遗迹相(Sc)的存在(图12),代表了低能极浅水的缓流河堤岸带沉积,并有周期性的暴露和洪水侵漫。沉积构造、粒度及生物遗迹均体现出头屯河组中晚期,古气候逐渐趋于炎热、干旱,地表植被不发育,地形坡度较缓,水动力条件减弱的特点,即硫磺沟地区由早期的辫状河转入晚期的曲流河沉积环境[7]。

图12 头屯河组上部灰绿色粉砂质泥岩中的Scoyenia 遗迹相(被紫红色泥岩填充)Fig.12 Scoyenia facies in the grey-green silty mudstone(filled with purplish-red mudstone)in the upper part of Toutunhe Formation

不同于下部沉积的“砂包泥”,头屯河组上部曲流河沉积具有较明显的“砂泥间互”的特征(图3 中的Ⅵ旋回),单套砂体即为单期曲流河道沉积。该剖面曲流河道砂体厚度一般为1.5~3 m,外观形态为顶平底凸的宽缓楔形,河道砂体底部也可见薄层滞留砾石沉积,呈正粒序,典型岩相垂向序列为St→Sp→Sh→Fr→M。

由上述沉积组合特征可知,头屯河组沉积时期,硫磺沟地区总的地理景观是冲积平原中发育砾质辫状河道,或者说辫状河道分布于冲积平原之中,河道间的堆积面稍高于侵蚀基面,表现为泛滥平原、决口扇和极不稳定的辫流坝、堤岸,有时暴露于水面之上。在宽阔的冲积平原背景中,大河道深3~8 m,宽度可超过千余米,搬运砾石物质。小河道为大河道的分流或决口水道,深3 m以内,宽约几米至几十米。

3.3 头屯河组辫状河相砂体与铀成矿

3.3.1 砂岩碎屑矿物组分与铀成矿

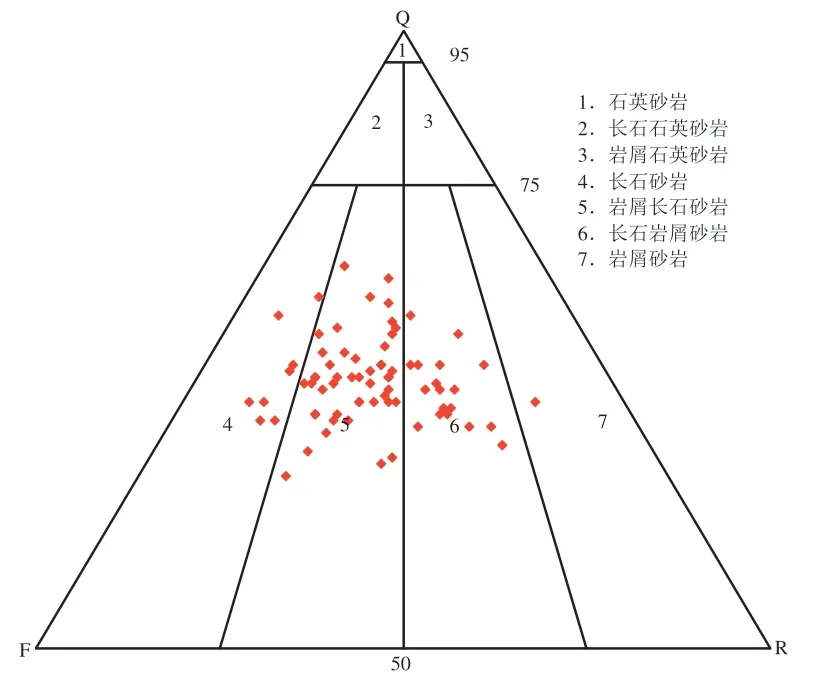

对硫磺沟地区头屯河组砂岩碎屑组成的研究表明[3],砂岩中岩屑和长石含量较高(表1),成分成熟度指数Q/(F+R)为0.39~1.63,平均为0.81,成分成熟度总体较低,属杂砂岩。砂岩类型以岩屑长石砂岩为主,其次为长石岩屑砂岩、部分为长石砂岩(图13)。头屯河组杂砂岩成分以石英为主,次为长石、岩屑。其中石英含量一般为28%~62%,平均为44%,石英以单晶为主,见少量石英岩和个别玉髓等多晶石英,单晶石英多具波状消光现象;长石含量为12%~52%,平均为32%,主要由钾长石和斜长石组成,斜长石具轻微-中等程度绢云母化,部分斜长石双晶纹弯曲变形,钾长石具轻微程度泥化。岩屑含量为6%~48%,平均为24%,主要为凝灰岩、英安岩、安山岩、霏细岩、玄武岩等,见少量鳞片状黑云母、绿泥石等,不均匀分布,部分岩屑具轻微-中等程度绢云母化,个别具黄铁矿化。重矿物呈微量,主要为磁铁矿、赤铁矿、绿帘石,呈他形粒状在岩石内呈零星散布。砂岩填隙物主要由泥质杂基组成,并零星散布有黄铁矿胶结物。

表1 硫磺沟地区头屯河组砂岩碎屑矿物含量统计表Table 1 Statistics of detrital mineral content in sandstone of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

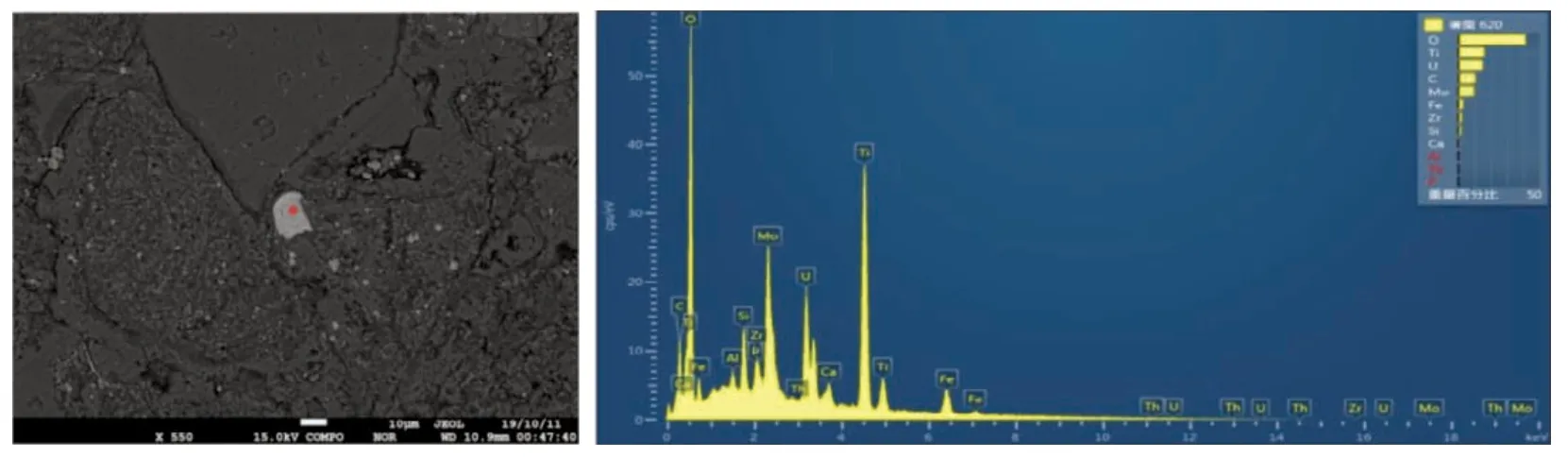

本次对硫磺沟地区铀矿石矿物的研究显示,砂岩型矿石碎屑颗粒成分以长石和石英为主,分选性较差,磨圆呈次圆-次棱角状,填隙物以方解石和和黄铁矿为主,杂基主要为细粒长石、石英和黏土。碎屑颗粒边缘出现明显的溶蚀作用,碎屑颗粒中出现明显的黏土化类蚀变,孔隙发育。铀矿物在探针薄片中主要出现在碎屑颗粒边缘,呈独立矿物颗粒出现,大小在20~45 μm 之间,颗粒较大。通过能谱和电子探针分析(图14),矿石铀矿物中普遍含钼、钛的氧化物,其化学成分表现为UO2含量在15%~36%之间,TiO2含量在13%~27%之间,MoO2含量在15%~20%之间,按成分初步确定为铀与钼及钛铁氧化物共存的复杂铀矿物类型。同时,铀矿物颗粒的边缘均出现的较明显的长石黏土化的特征(图15),部分出现碳酸盐化,揭示硫磺沟地区头屯河组砂岩型铀成矿与长石矿物的黏土化关系较为密切。

图13 硫磺沟地区头屯河组砂岩分类图Fig.13 Sandstone classification diagram of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

硫磺沟地区头屯河组砂岩具有较低的矿物成熟度,反映出早中侏罗世随着天山造山带的长期剥蚀,大面积的深成侵入体出露地表;中晚侏罗世的燕山运动,使作为物源区的天山造山带构造隆升,在头屯河期辫状河环境的较强水动力条件下,砂岩沉积物中长石碎屑取代岩屑而占重要地位。从砂岩组分来看,硫磺沟地区头屯河组长石含量高,则代表物源区分布有较多的中酸性花岗岩,砂岩铀含量相对较高(表2),自身铀源条件好。同时,铀成矿过程中长石矿物的普遍溶蚀增加了赋矿砂岩的孔渗性能,有利于砂岩型铀成矿作用的发育,这可能也是这一地区头屯河组中铀矿化及异常广泛发育,且有一定规模工业铀矿体产出的重要原因。

图14 含钼、钛的复杂铀矿物背散射及能谱分析图Fig.14 Backscattered electron image and energy spectrum of uranium minerals containing molybdenum and titanium

图15 矿石中铀矿物及碎屑矿物赋存特征Fig.15 Occurrence characteristics of uranium and detrital minerals in ores

3.3.2 辫状河相砂体中的铀矿化特征

准噶尔盆地南缘侏罗系中的铀矿化主要分布在硫磺沟地区及天山残留盆地中(图1)[1,3],并以硫磺沟地区头屯河组辫状河相砂体中最为密集,规模相对较大。以单一河流过程堆积的最大砂体(单层砂体)厚度而言,该区Ⅰ旋回一般为8~20 m,Ⅲ旋回可达10~25 m,Ⅳ旋回一般为5~16 m,Ⅵ旋回(J2t上段)一般为1~5 m,上述单期河道砂体厚度代表了不同规模的古河流,反映出从头屯河组沉积早期到中晚期,硫磺沟地区古水动力强度逐渐减弱,并由早期的辫状河体系向中晚期的曲流河体系演化。

表2 硫磺沟地区头屯河组砂岩地球化学样分析数据统计表[3]Table 2 Statistics of geochemical analysis data of sandstone samples of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

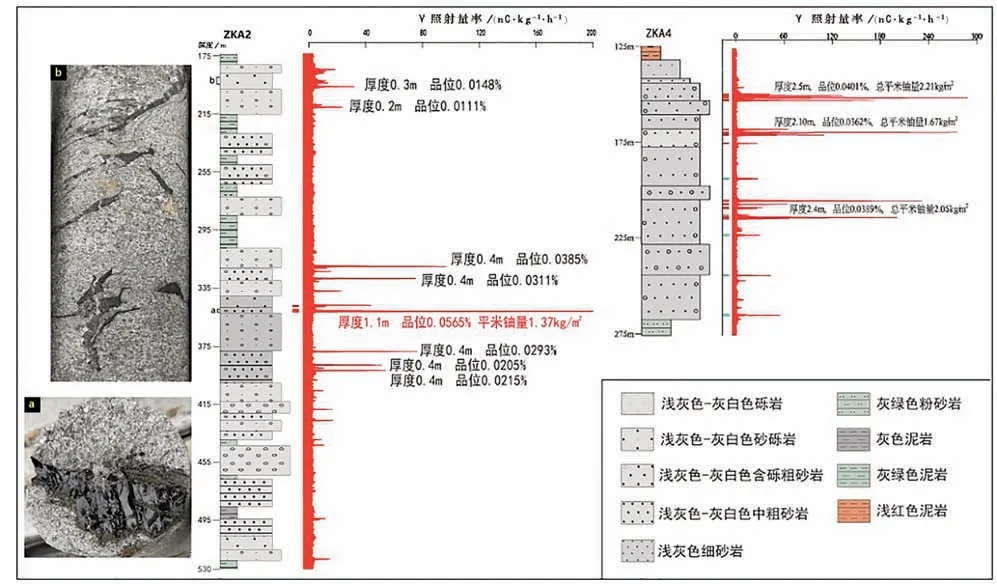

Ⅲ旋回多期河道叠加的复合砂砾岩体厚度可达70~150 m,显示在这一沉积阶段,古气候湿润,物源区降水量丰沛,硫磺沟地区广布长期发育的砾质辫状河道。强劲的水动力条件使河流从源区搬运了大量粗大的树木,并在河道底部滞留沉积并被河流携带的大量砂、砾掩埋,从而形成了Ⅲ旋回砂砾岩、含砾粗砂岩中大量炭化植物茎干及粗大树干等的赋存,为本区砂岩型铀成矿的奠定了较好的还原物质基础;同时,也制约了该区头屯河组砂岩型铀矿化的空间分布,即工业铀矿体均赋存于Ⅲ旋回多期叠加的辫状河道厚大砂体中(图16),含矿岩性为灰白色含砾粗砂岩及砂砾岩。Ⅲ旋回辫状河相砂体中初步揭露的铀矿带沿走向已超过3 000 m,沿倾向约400~800 m[3],成矿条件极为有利。

辫状河相厚大复合砂体对砂岩型铀矿化的控制和定位,主要表现在3 个方面:首先,受自身沉积环境影响,辫状河相沉积砂岩的结构成熟度不高,碎屑物粒度、填隙物含量等变化较快,物性差异较大,铀矿化则主要赋存于粒度相对稍细的含砾中粗砂岩中(图17),河道下部沉积的槽状、块状层理的砾岩、砂砾岩中则少有铀矿化发育;其次,由于碳质、黄铁矿等还原物质在砂体中分布也极不均匀,从而导致含矿段常常出现多个放射性伽马异常和矿化峰,强度较高的峰大多数选择相对细粒和碳质含量高的砂岩;第三,由于含矿砂体厚度可达100~150 m,故而在砂岩型铀成矿过程中,成矿流体(含氧含铀层间水)可能难以充满整个砂体,这种情况会使层间成矿流体的承压性相对较弱,相较于伊犁盆地可越流成矿的强承压层间水[9],二者所控制的铀矿化的空间产出形态存在较明显的差异,如硫磺沟地区头屯河组的铀矿化主要呈多层状、板状,而伊犁地区主要为卷状矿体[3]。

在新疆地区的其他砂岩型铀矿床中,当含矿层砂体厚度较大时(一般大于70 m),矿体的形态亦以为似层状、板状主,几乎未见卷状矿体,如准噶尔盆地东部的卡姆斯特矿区、塔里木盆地的萨瓦甫齐矿床、巴什布拉克矿床等[10]。厚大砂体中铀矿化呈多层状、板状发育的特点,其影响及控制因素是否与硫磺沟地区类似?还需进一步探讨和研究。

图16 硫磺沟地区辫状河相砂体铀矿化纵剖面图Fig.16 Longitudinal profile of uranium mineralization of braided fluvial sand body in Liuhuanggou area

图17 硫磺沟地区钻孔头屯河组含矿段柱状图Fig.17 Column diagram of ore bearing section of Toutunhe Formation in Liuhuanggou area

相较而言,准噶尔盆地南缘硫磺沟地区的铀成矿特征与塔里木盆地北缘萨瓦甫齐矿床具一定的可比性。二者均产于中侏罗统辫状河相的灰白色粗砂岩、砂砾岩中,含矿砂体高岭石化强烈发育,矿体形态均以多层状产出的板状矿体为主,矿区内发育一定的油气作用。对这一成矿类型,其控矿因素、成矿机理及找矿标志等,目前尚不明确。

综上所述,中侏罗统头屯河组是准噶尔盆地南缘铀成矿最有利的层位:辫状河相厚层状砂砾岩的分布有利于成矿流体的大规模渗流;砂岩碎屑中大量长石矿物的存在使砂体的富铀性更好;长石类矿物在成矿流体作用下普遍发生溶蚀和黏土化,提高了砂岩的孔渗性能;辫状河环境使砂体中分布有大量的炭化植物枝干及黄铁矿等还原物质;砂岩自身所具备这些沉积及矿物组分特点,极有利于成矿过程中铀元素的被还原沉淀和富集成矿,即:辫状河体系下沉积的河道砂体,是硫磺沟地区砂岩型铀成矿的最有利载体,并控制了这一地区侏罗系工业铀矿化的空间分布。

4 结论

1)富含长石类矿物及碳质、黄铁矿等还原物质的中侏罗统头屯河组辫状河相砂砾岩体,是准噶尔盆地南缘最有利的砂岩型铀成矿地质体,并控制了硫磺沟地区侏罗系工业铀矿化的空间分布。

2)铀矿化主要赋存于辫状河道的中上部沉积中,矿石岩性以粒度相对稍细的含砾中粗砂岩为主,河道底部滞留沉积砾岩、下部的槽状及块状层理的砾岩、砂砾岩中则少有铀矿化发育。

3)受砂岩自身结构成熟度不高、物性差异大,碳质、黄铁矿等还原物质分布极不均匀等沉积特点影响,辫状河体系沉积的厚大砂体中发育的铀矿体形态以多层状、板状为主。