中国稻田土壤有效磷时空演变特征及其对磷平衡的响应*

2021-05-22都江雪柳开楼韩天富王远鹏李冬初李亚贞马常宝薛彦东张会民

都江雪,柳开楼,,黄 晶,3,韩天富,王远鹏 ,李冬初,3,李亚贞,马常宝,薛彦东,张会民,3†

(1. 中国农业科学院农业资源与农业区划研究所/耕地培育技术国家工程实验室,北京 100081;2 江西省红壤研究所,国家红壤改良工程技术研究中心,南昌 330046;3. 中国农业科学院祁阳农田生态系统国家野外试验站,湖南祁阳 426182;4. 农业农村部耕地质量监测保护中心,北京 100125)

水稻是我国主要的粮食作物之一,我国约60%以上的人口以稻谷为主食,因此,水稻产量的稳定增长是保障我国粮食安全的根本[1]。而在水稻生产中,土壤有效磷的含量是判定磷肥投入水平的重要因素,对水稻生长起着至关重要的作用。但是,与氮钾相比,磷肥施入土壤后,很容易被土壤颗粒表面或土壤中的铁铝氧化物等吸附转化成作物难以吸收的难溶性磷酸盐[2],导致磷肥当季利用率一般较低,约为10%~25%[3]。同时,农户习惯施肥中磷肥投入常常超出作物实际需磷量,造成土壤中磷素累积量逐渐增加,导致部分稻作区地表和地下水中含磷量严重超标,污染环境[4]。因此,了解稻田土壤磷素的时空演变及其盈亏平衡,提高磷肥利用率的同时降低环境风险是当前的重点和难点。

近年来,在我国南方稻作区,关于土壤磷素的演变特征进行了大量研究。鲁艳红等[5]在研究长期施肥红壤性水稻土的磷素演变特征及对磷盈亏的响应时发现,不施磷肥导致红壤性水稻土磷素的亏缺,而施用化肥磷及化肥磷配施稻草等土壤磷素出现盈余,土壤每盈余磷100 kg·hm–2,全磷含量提高0.03 g·kg–1,有效磷含量提高1.2 mg·kg–1。黄继川等[6]研究表明,广东省水稻土有效磷含量总体处于丰富水平,由于在水稻生产中普遍施用过多的磷肥,与第二次土壤普查结果相比,全省土壤有效磷含量平均提高13.34 mg·kg–1,相对提高87.19%。刘占军[7]在关于我国南方低产水稻土养分特征的研究中指出,南方各低产水稻土区域因不平衡施肥导致有效磷含量空间分布出现显著差异,整体表现为东南高、西南低,其中西南稻区大面积为低磷区域(小于10 mg·kg–1),土壤有效磷表现为亏缺。但是,目前关于土壤磷素时空变异的研究主要集中在特定区域,而有关全国尺度的稻作区土壤磷素时空演变研究鲜有报道。此外,我国稻作区分布广泛,不同稻作区的土壤类型、种植制度和施肥制度差异较大。为此,本文基于农业农村部全国水稻土监测数据,在分析土壤有效磷时空变化、磷肥回收率和磷肥农学效率的基础上,结合各区域磷素表观平衡,深入研究不同区域土壤有效磷含量与磷素盈亏的量化关系,从而为各主要稻作区合理的磷肥施用提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 监测点概况

基于农业农村部在全国稻作区布置的土壤监测数据库,本研究共计130 个稻作区土壤监测点,并划分为东北(黑龙江(3)、吉林(2)和辽宁(1))、长江三角洲(简称“长三角”,江苏(9)、安徽(15)、浙江(2)和上海(3))、长江中游(湖南(28)、江西(7)和湖北(12))、华南(广东(9)、福建(11)、海南(5)和广西(6))和西南(四川(8)、云南(1)、贵州(5)和重庆(3))五个区域(括号内为各区域样点数)。基于上述监测数据库计算,1988 年至2017 年,东北、长三角、长江中游、华南和西南等区域每年水稻的磷肥投入量平均分别为86.55、80.02、70.91、88.96 和70.01 kg·hm–2(以P2O5计),具体试验设计参考文献[8]。

1.2 数据采集和统计分析

监测内容主要包括:在每年水稻成熟期,施肥区和无肥区作物产量、秸秆产量、磷肥施用量和土壤有效磷含量。水稻产量采用去边行后实打、实收的方法测定。秸秆产量根据小样本进行籽粒与秸秆生物量比的考种数据换算。土壤样品统一在每年水稻收获之后进行采集,每个监测点用土钻随机采集5 个样品,混匀后风干研磨,过2 mm 筛后,采用Olsen 法[9]测定土壤有效磷含量。水稻籽粒和秸秆含磷量参考文献[10],分别取4 g·kg–1和2 g·kg–1。结合产量和磷肥投入量计算磷肥回收率、磷肥农学效率和磷素累积盈亏量(或磷平衡),具体计算公式如下[5,11]:

磷肥回收率(phosphorus recovery efficiency,PRE,%)=[施肥区地上部分含磷量(kg·hm–2)-无肥区地上部分含磷量(kg·hm–2)] / [施磷量(kg·hm–2)]×100

磷肥农学效率(phosphorus agronomy efficiency,PAE,kg·kg–1)=[施肥区水稻籽粒产量(kg·hm–2)-无肥区水稻籽粒产量(kg·hm–2)] / [施磷量(kg·hm–2)]

土壤磷素累积盈亏量(cumulative phosphorus surplus,kg·hm–2)=∑[当年投入磷总量(kg·hm–2)-当年作物(籽粒+秸秆)吸磷量(kg·hm–2)]

试验数据用Excel 2016 整理,采用SigmaPlot 12.5 软件进行绘图和拟合,运用SPSS 19 统计分析软件进行相关性分析及显著性检验。为避免个别年份点位差异对土壤有效磷含量变化规律造成影响,本研究按照监测点位的施肥年限每隔5 年划分成6个阶段,分别为 1988—1992 年(施肥 5 a)、1993—1997 年(施肥10 a)、1998—2002 年(施肥15 a)、2003—2007 年(施肥20 a)、2008—2012 年(施肥25 a)和2013—2017 年(施肥30 a)。

2 结 果

2.1 不同区域稻田土壤有效磷的时空变化

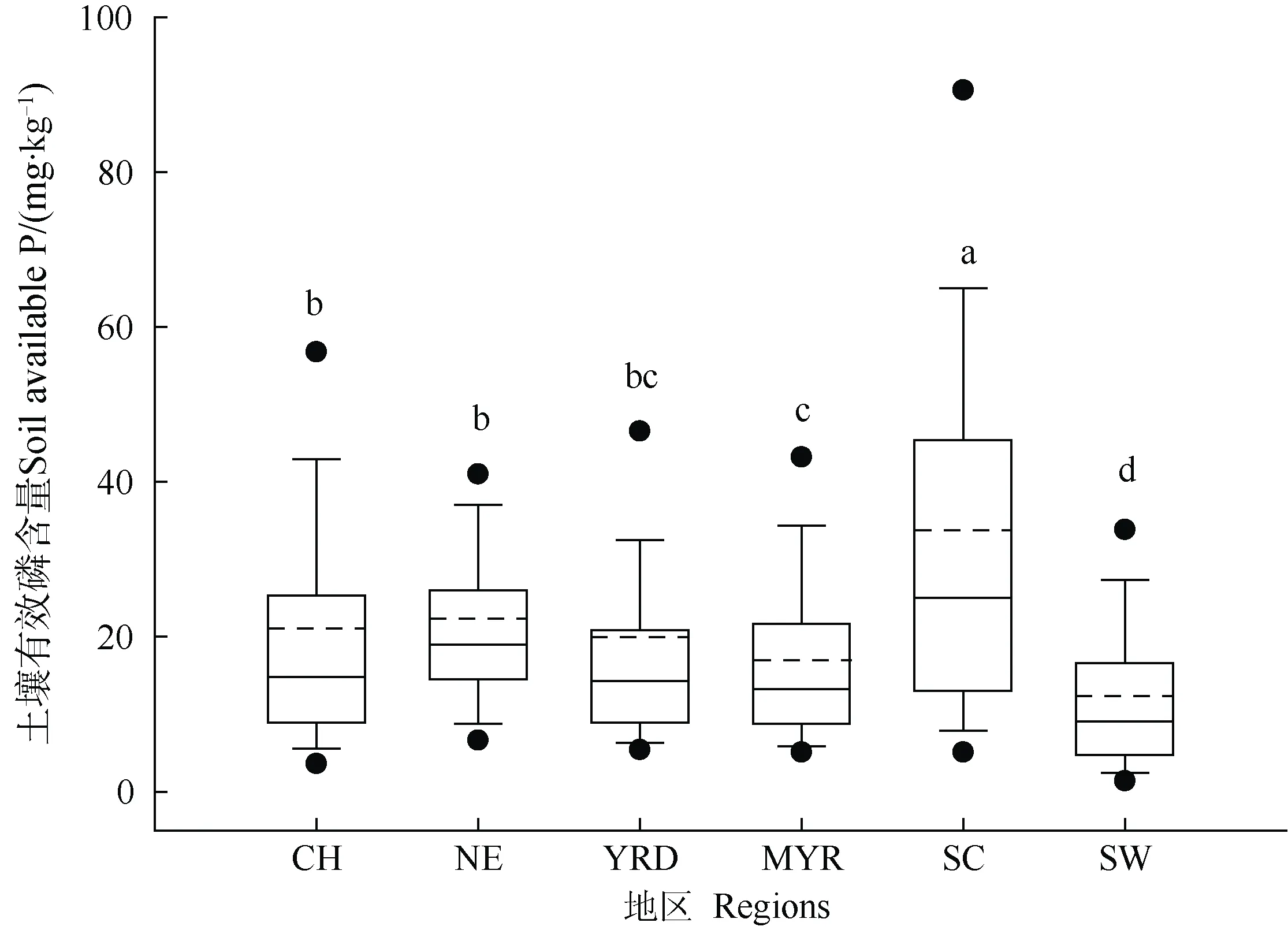

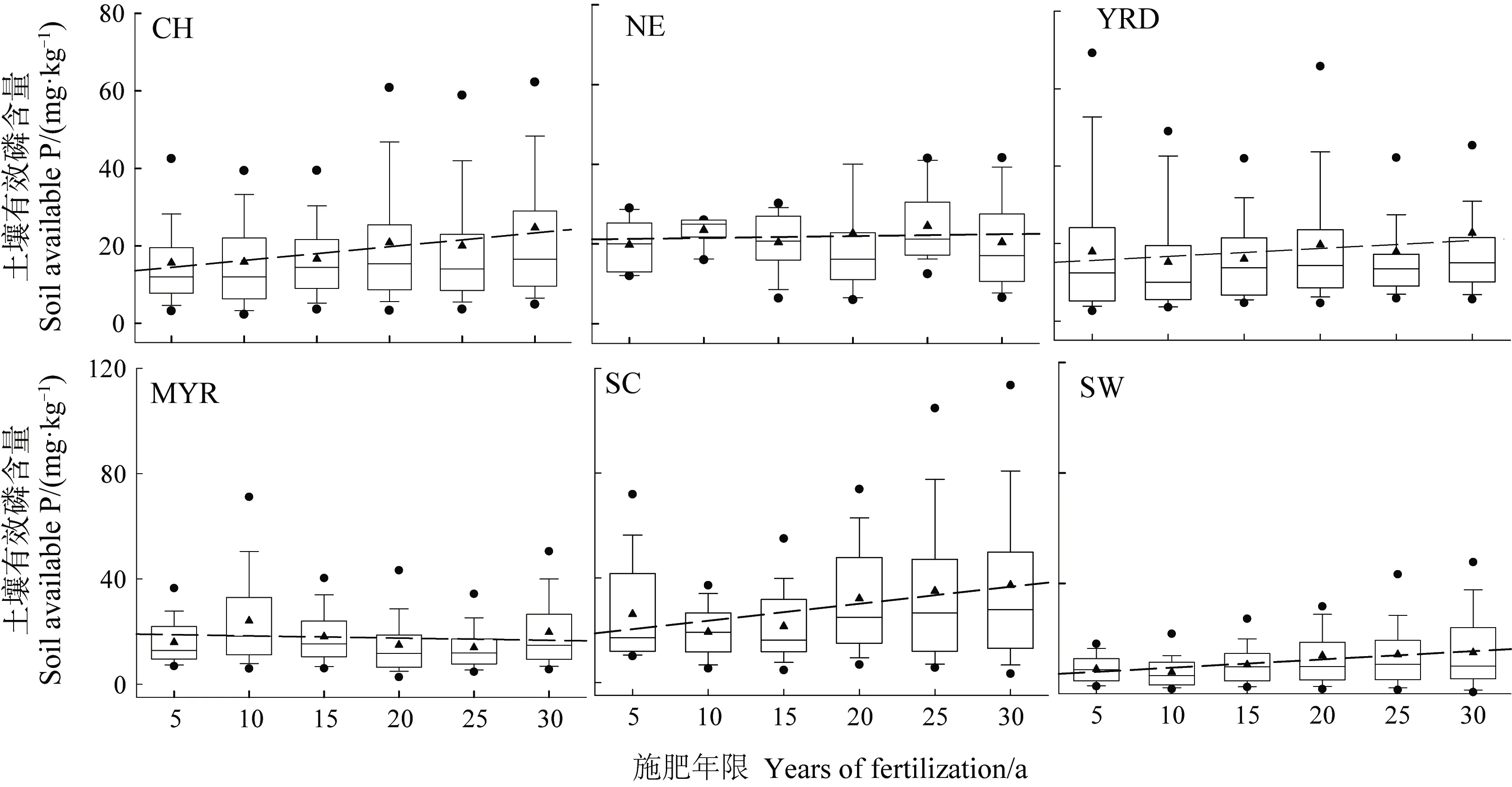

近30 a 来,全国主要稻作区土壤有效磷含量平均值为21.18 mg·kg–1,呈南北高、中间低的趋势,其中以华南和西南区分别为最高和最低(图1)。各区域的土壤有效磷含量高低顺序依次为:华南、东北、长三角、长江中游和西南,分别为33.71、21.79、20.06、17.24 和12.49 mg·kg–1。时间尺度上,全国范围土壤有效磷含量随施肥年限的延长而显著升高(P<0.05)(图2),年均增速为0.36 mg·kg–1。线性拟合方程斜率(表1)表明,东北、长三角和长江中游无明显的变化趋势,华南和西南区土壤有效磷含量随施肥年限的延长而显著升高(P< 0.05),年增速分别为0.65 和0.30 mg·kg–1,以华南区增速最快。

图1 不同区域稻田土壤有效磷含量Fig. 1 Available phosphorous content in the soil of paddy fields relative to region

图2 不同区域稻田土壤有效磷含量30 a 变化趋势Fig. 2 Variation of soil available phosphorous content in paddy soil during the past 30 years relative to region

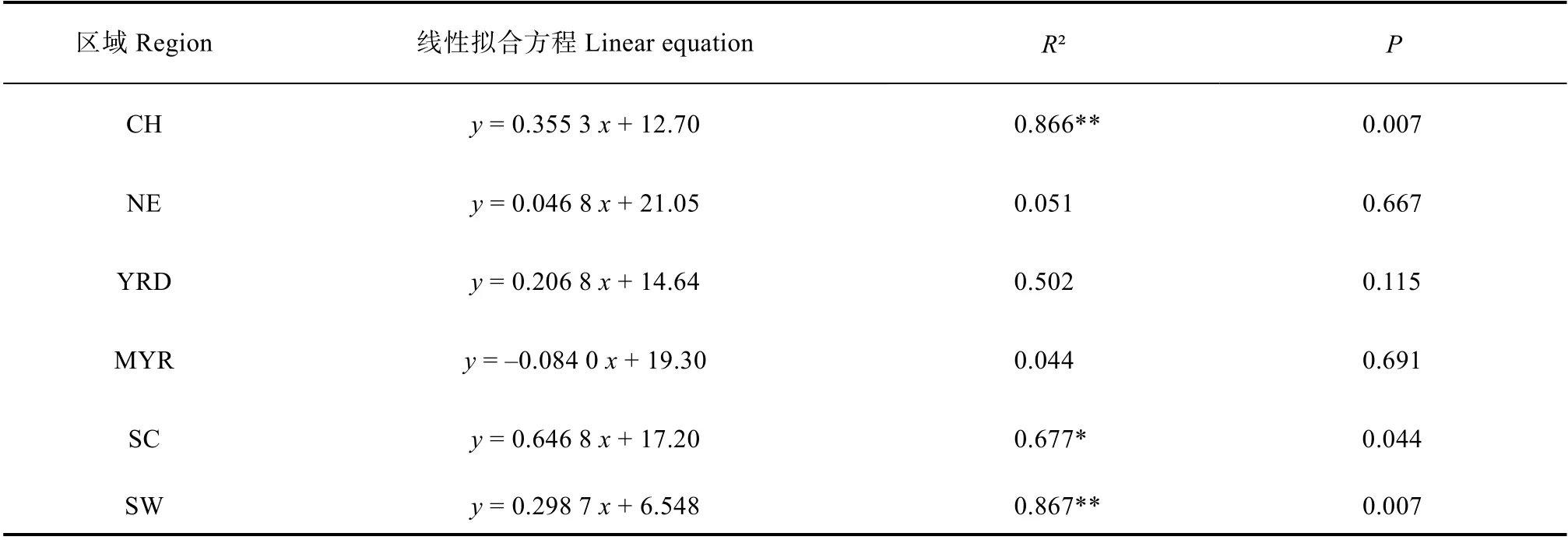

表1 不同区域稻田土壤有效磷含量(y)与施肥年限(x)的相关性Table1 Correlation between soil available phosphorous content in paddy soil(y)and years of the fertilization(x)relative to region

2.2 不同区域稻田土壤磷肥回收率的变化

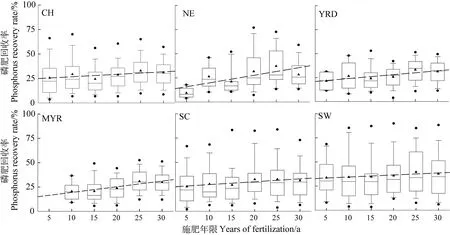

由图3 及表2 可知,全国稻田土壤磷肥回收率平均值为28.03%,长江中游、东北、长三角、华南和西南区磷肥回收率分别为 25.2%、25.71%、27.04%、29.49%和35.92%,由北向南逐渐升高,并以西南区最高。磷肥回收率随施肥年限的延长而显著增加(P<0.05),全国平均增速为0.32%。东北、长江中游、长三角、华南和西南区年均增加速率分别为 0.79%、0.58%、0.4%、0.29%和0.21%,以东北区增速最快。

图3 不同区域稻田土壤磷肥回收率30 a 变化趋势Fig. 3 Variation of phosphorus recovery rate in paddy fields during the past 30 years relative to region

表2 不同区域稻田土壤磷肥回收率(y)与施肥年限(x)的相关性Table2 Correlation between phosphorus recovery rate in paddy soil(y)and years of fertilization(x)relative to region

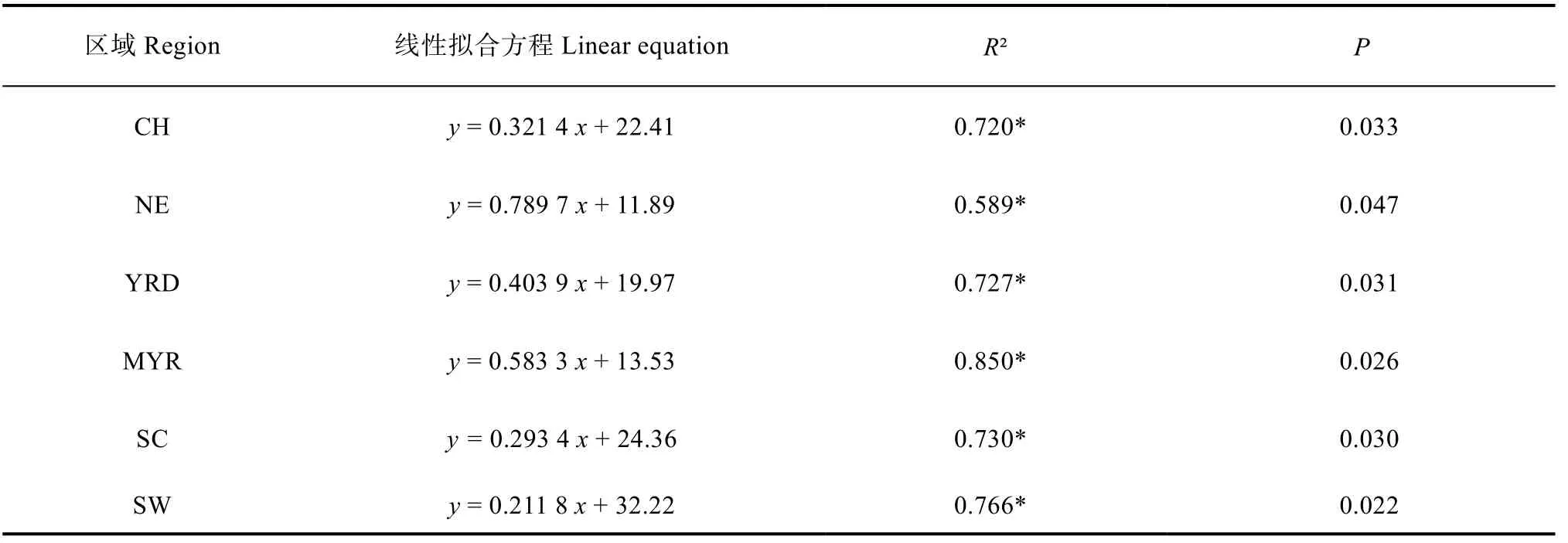

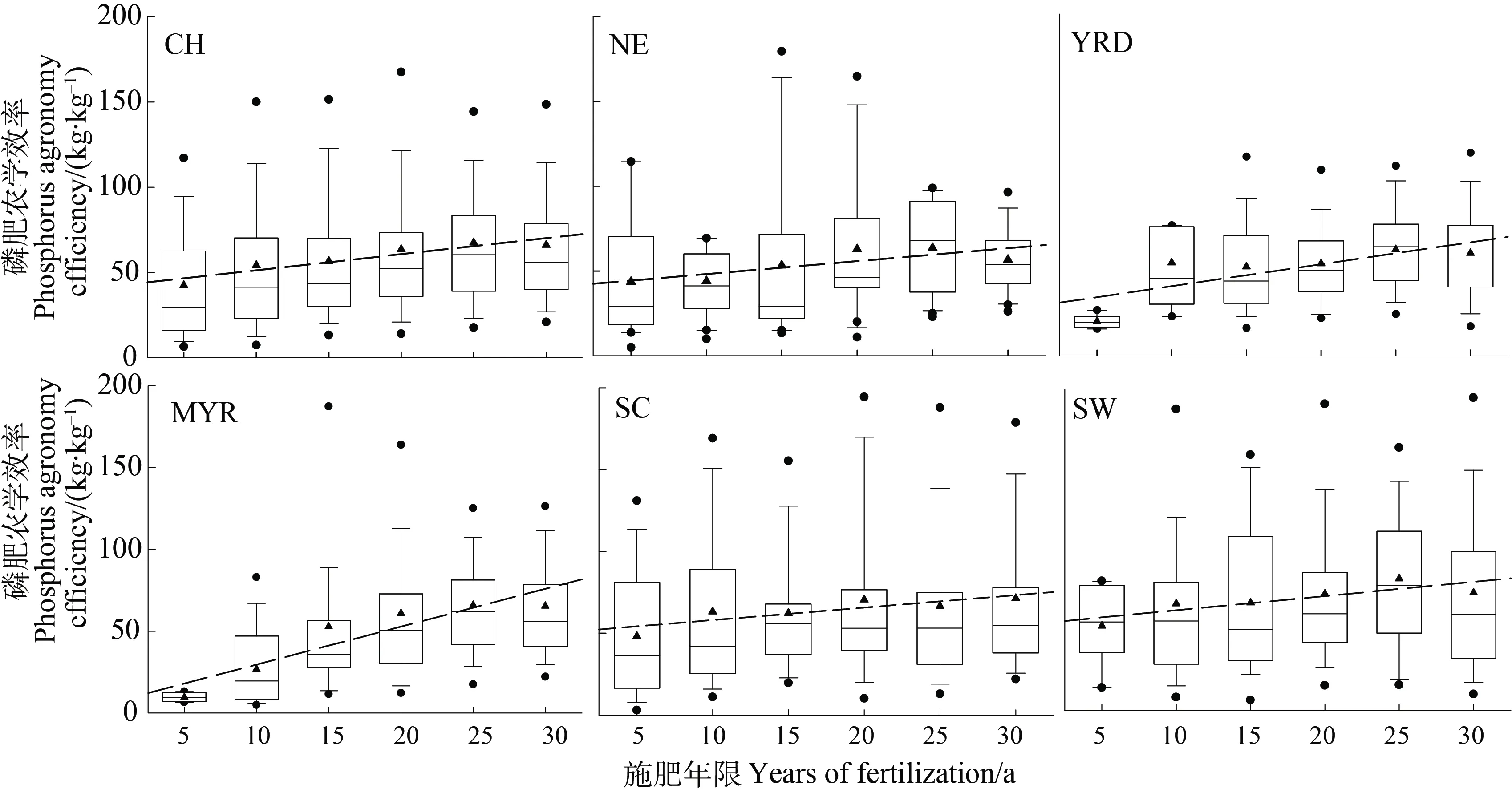

2.3 不同区域稻田磷肥农学效率的变化

全国稻田磷肥农学效率平均为58.48 kg·kg–1,长江中游、长三角、东北、华南和西南区磷肥农学效率平均分别为46.83、49.83、53.99、63.72 和69.02 kg·kg–1,在全国范围内呈南北高、中间低的趋势,以西南区最高,说明西南区更需要重视磷肥的施用。由图4 可知,全国稻田磷肥农学效率随施肥年份的延长而显著提高(P<0.01),年均升高0.94 kg·kg–1。各区域磷肥农学效率呈现与全国相似趋势,长江中游、长三角、东北、西南和华南区磷肥农学效率年均增加分别为 2.32、1.29、0.89、0.89 和0.76 kg·kg–1(表3),可见,长江中游区的磷肥施用增产效果优于其他区域。

2.4 不同区域稻田土壤有效磷含量对磷平衡的响应

图4 不同区域稻田土壤磷肥农学效率30 a 变化趋势Fig. 4 Variation of phosphorus agronomic efficiency in paddy fields during the past 30 years relative to region

表3 不同区域稻田土壤磷肥农学效率(y)与施肥年限(x)的相关性Table3 Correlation between phosphorus agronomic efficiency in paddy fields(y)and years of fertilization(x)relative to region

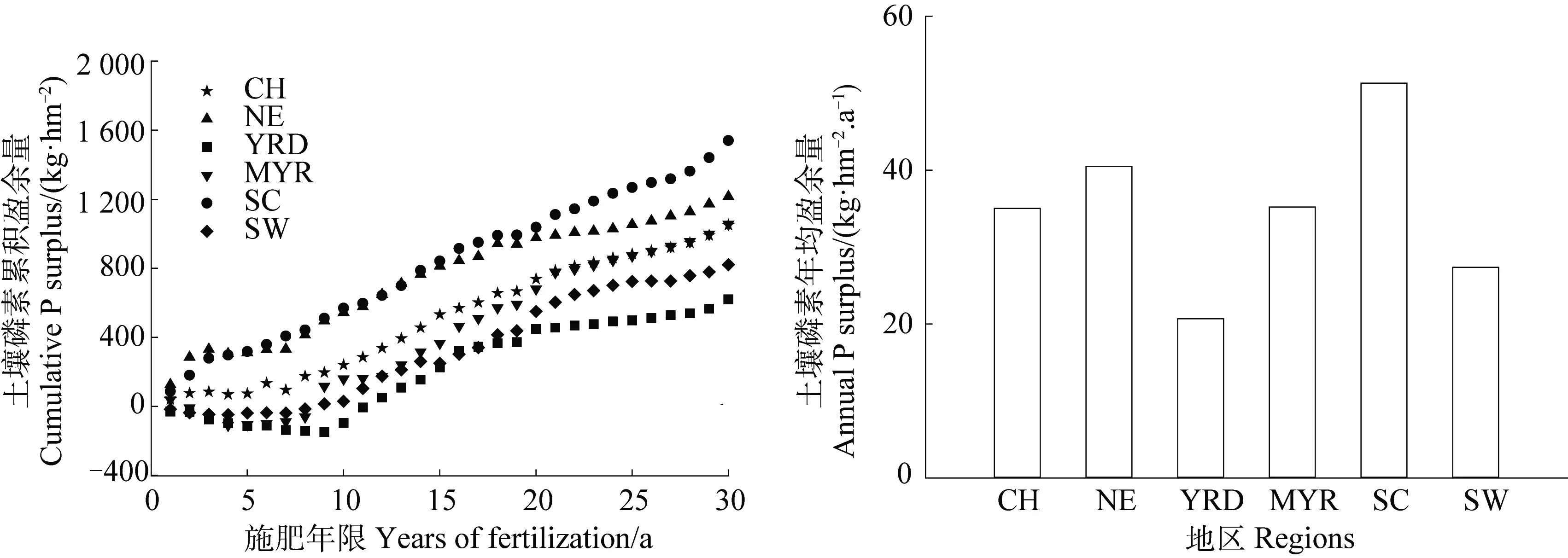

图5 近30 a 不同区域稻田土壤磷素累积盈余量变化Fig. 5 Variation of cumulative phosphorus surplus of paddy soil during the past 30 years relative to region

由图5 可知,全国主要稻田土壤中磷素累积量随施肥年限的延长逐渐增加,年均磷盈余量为35.03 kg·hm–2,约占磷肥平均投入量的44.16%。各区域均表现为盈余状态,年均盈余在 20.69~51.31 kg·hm–2之间,占磷肥施入量的 42.73%~52.56%。磷素累积盈余量呈南北高、中间低的趋势,并以华南区最高,长三角区最低。土壤磷素累积盈余量随化学磷肥和有机磷肥施入总量的增加而显著增加(y= 1.020 x – 42.70,R² = 0.950,n=23)。其中,长三角、长江中游和西南区早期因磷肥投入量较低出现短暂亏缺状态,随施肥年限的延长及施磷量的增加,逐渐出现盈余。

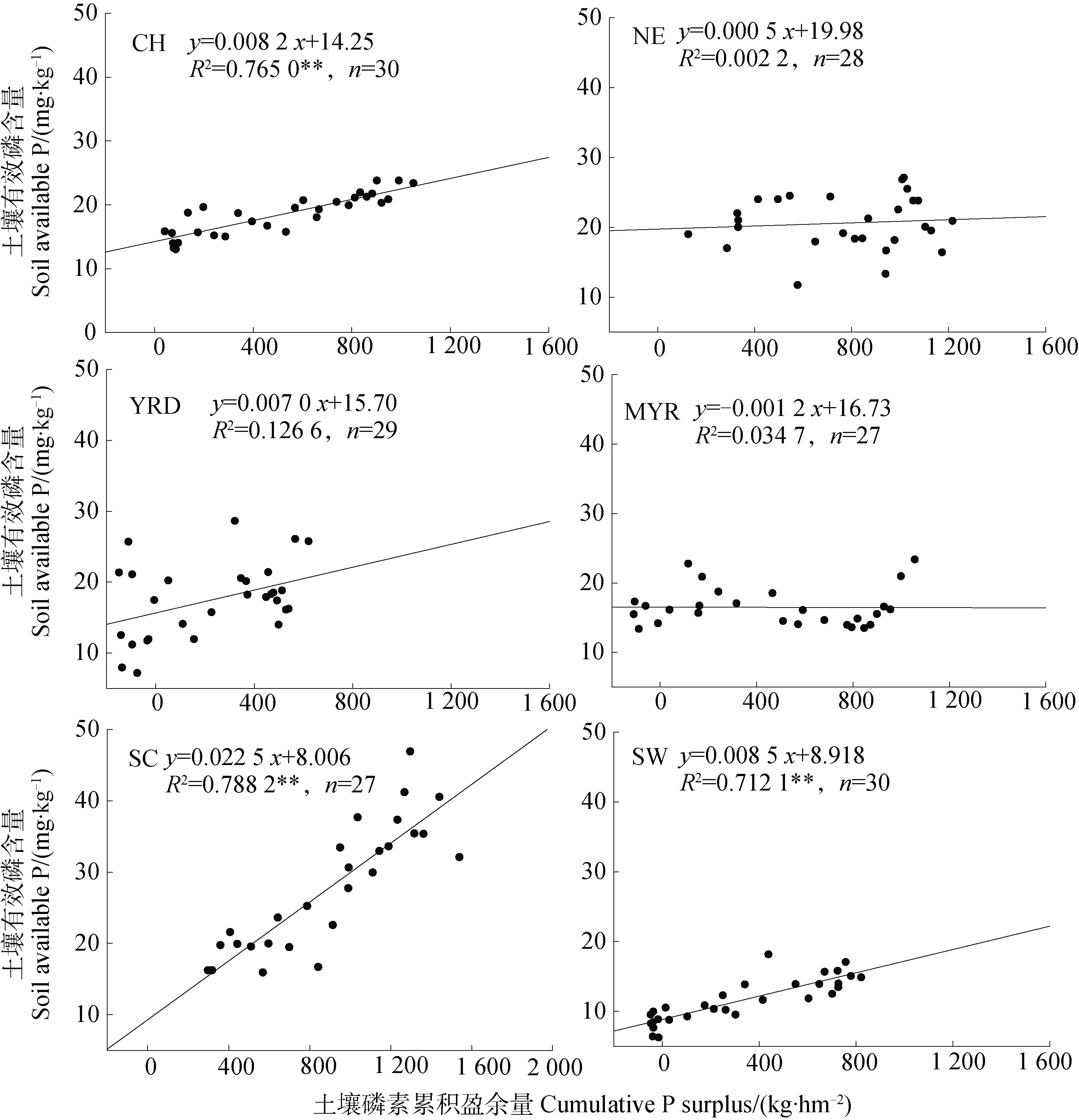

由图6 可知,就全国范围而言,土壤有效磷含量与磷素累积盈余量呈显著正相关关系(P<0.05),土壤中平均每盈余磷素100 kg·hm–2,土壤有效磷含量增加0.82 mg·kg–1。华南和西南区也呈现显著增加趋势,土壤中每累积盈余磷素100 kg·hm–2,土壤有效磷含量分别增加2.25 和0.85 mg·kg–1。东北、长三角和长江中游区土壤有效磷含量分别在21.79、20.06、17.24 mg·kg–1左右浮动,与土壤磷素累积盈余量之间相关关系不显著。

3 讨 论

3.1 不同区域稻田土壤有效磷的变化特征及对磷平衡的响应

土壤有效磷常用作衡量土壤供磷能力和评估磷素流失风险,而农田养分平衡的研究有助于从宏观上观察农田养分的时间变化和可能存在的问题[12]。近30 a 来,全国主要稻作区土壤有效磷含量平均为21.18 mg·kg–1,随施肥年限的延长,土壤磷素累积盈余量逐年增加,土壤有效磷含量以每年0.36 mg·kg–1的速率显著升高(图1、图5 和图6;表1)。展晓莹等[13]研究表明,全国21 个监测点在15~25 a 的监测期间,土壤有效磷含量呈显著增加趋势,年均增加量为0.74 mg·kg–1,年均增速高于本研究结果,可能的原因:首先,其监测点分布较广但监测点位数(28 个)较本研究监测点位数(130 个)少;其次,本研究监测范围集中在全国除西北和华北外的稻田土壤,并不涵盖旱地土壤,而稻田土壤由于淹水降低土壤氧化还原电位,提高土壤中无定形态氧化铁含量,增强了土壤对磷的吸附能力,从而降低磷素的有效性和有效磷的平均含量[14]。

图6 不同区域土壤有效磷含量与磷素累积盈余量的相关分析Fig. 6 Correlation analysis of soil available phosphorus content of paddy soil with cumulative phosphorus surplus relative to region

土壤磷素累积盈余量主要由磷素投入量和作物带走量决定,由于作物对磷素的吸收能力有限,随着施肥年限的延长和施磷量的增加,土壤磷素累积盈余量逐渐增加,导致土壤有效磷含量也逐渐升高[15-16]。土壤中磷素每盈余100 kg·hm–2,土壤有效磷含量平均增加0.82 mg·kg–1,华南和西南区平均分别增加2.25 和0.85 mg·kg–1,该结果与之前的研究[17-19]一致。

然而,施肥方式、磷肥投入量、耕作模式、气候条件及土壤类型的不同均导致各区域磷素累积的速率不同,土壤有效磷含量及年均增速各不相同[18]。东北区一次性施肥比例较高,施肥量也有逐渐上升的趋势[20-21],但耕作模式为一年一熟,作物收获带走量较低,所以东北区磷素累积量较高且累积速率较快。但是东北区土壤有效磷含量的年均增速并不高,约为0.05 mg·kg–1,且土壤有效磷含量与磷素累积盈余量之间并无显著正相关关系(P>0.05,图6),可能是因为土壤中存在磷素累积阈值,当土壤中磷素累积未超过磷素累积阈值时,土壤有效磷含量会受年际间降水、年际均温及土壤组分(有机质和黏粒含量)等影响而上下波动[22]。长三角和长江中游区主要土壤类型为潮土和红壤,土壤中含有丰富的碳酸盐和铁铝氧化物,黏粒含量较高,对磷素有较强的吸附作用[23-24]。过量的磷被吸附在土壤中,当未超过磷素累积阈值时,出现与东北区相似趋势,年际间土壤有效磷含量变化不显著[13,18]。华南区土壤有效磷含量较高,年均增速也较快,可能因为:第一,华南稻作区主要为稻-稻-菜的耕作模式,蔬菜种植季节大量磷肥的投入(年均磷肥投入量为88.96 kg·hm–2(以P2O5计,下同)),导致磷素累积速率较高[6];第二,土壤中有机质与磷酸盐竞争铁铝氧化物的表面结合位点[25-26],华南区稻田土壤大多为三角洲沉积物,有机质含量较高,而且近年来有机质含量仍呈升高趋势[6],有机质含量的增加因竞争作用促进土壤中铁铝氧化物释放吸附态磷,增加土壤有效磷含量[27-28];第三,华南区属亚热带和热带季风气候区,在水稻生长季节,较高的水温和土温,有利于有效磷的释放和移动[29]。西南区土壤有效磷含量较低,平均为12.49 mg·kg–1,土壤磷素累积盈余量因施磷量较低(70.01 kg·hm–2)而增速缓慢,导致土壤有效磷含量年均增速也低,约为0.3 mg·kg–1,这与刘占军[7]的研究结果类似。除上述因素外,土壤有效磷含量还受土壤pH[30]和磷肥类型[31]的影响。

3.2 不同区域稻田土壤磷肥回收率与农学效率的变化趋势

全国主要稻作区土壤磷肥回收率和农学效率均随施肥年限的延长而提高(图3 和图4),这与其他关于长期施肥下农田磷肥回收率和农学效率的研究结果[32-33]一致,表明磷肥在水稻的增产中仍发挥着巨大作用,且长期均衡施肥可促进作物对磷素的吸收[34]。但是,由于施肥用量和模式、种植模式及土壤性质的不同,各区域土壤磷肥回收率和农学效率的年均增速出现差异。西南区年均磷肥投入量最低,为70.01 kg·hm–2,且监测前期出现短暂磷素亏缺。由于施肥量较低,无法满足作物生长需求,导致施磷后回收率和农学效率持续升高。其次,由于底层土壤含有25%~70%作物可利用的全磷,可贡献作物所需的超过1/3 磷素,给作物提供除当季磷肥投入以外的磷源[35]。东北区年均磷肥投入为86.55 kg·hm–2,仅次于华南区(88.96 kg·hm–2),但其磷肥回收率和农学效率均低于华南区,主要由于东北区土壤类型以黑土为主,黑土磷储量较高,给予作物较高的养分供应,降低了对外源磷肥的依赖[36]。

随着施肥年限的延长和施磷量的增加,土壤中磷素累积盈余量逐渐增加,有些区域甚至已明显超过土壤对磷素的容纳量[37]。所以,在磷肥施用不再是作物产量提升的限制因素或者当磷肥施用的增产效果较低时,应该考虑如何提高磷肥利用率。但不同区域则需要根据耕作模式及土壤特性调整施磷方式,在保证产量的同时提高磷肥利用率,减少面源污染风险。例如,西南区土壤磷素累积盈余量较低、磷肥回收率及农学效率较高,应注重增施磷肥或配施有机肥,以保证作物的正常磷素需求。华南区土壤有效磷含量总体偏高,磷素累积盈余量较高,但磷肥回收率及农学效率较低,应减少磷肥施用量,提高磷素利用率。

4 结 论

近30 a 来,全国稻田土壤有效磷含量平均值为21.18 mg·kg–1,并随施肥年限的延长而显著提高。各区域土壤磷素累积均表现为盈余状态,平均每盈余磷素100 kg·hm–2,土壤有效磷含量增加0.82 mg·kg–1。各区域土壤有效磷含量由高到低依次为:华南、东北、长三角、长江中游、西南,磷素累积盈余量由高到低依次为:华南、东北、长江中游、西南、长三角,磷肥农学效率高低顺序依次为:西南、华南、长三角、东北、长江中游。各区域磷肥回收率和农学效率均随施肥年限的延长而升高,但各区域增幅明显不同。综上,建议西南区适当增加施磷量,华南区合理减少磷肥投入,降低面源污染风险。

致谢在此对Waqas Ahmed、Asad Shah 和Nano Alemu 为英文摘要提出的修改建议表示衷心的感谢!