全身浸浴护理在预防大面积深度烧伤后期残余创面感染的临床应用效果

2021-05-21胡育群

胡育群

武警四川总队医院院感办,四川乐山614000

深度烧伤创面会出现毛细血管收缩、血流不通畅、血容量减少的情况,从而引发创面微循环缺血[1]。此外,深度烧伤创面的真皮下毛细血管壁还会发生充血、水肿,有液体渗出,导致创面与临近组织张力升高、发生水肿,创面微循环会因此表现为内堵、外压的不良循环[2-3]。深度烧伤创面由于烧伤深度深,烧伤面积大,因此即便积极接受治疗,大部分患者还是容易在创面皮片间隙残留创面,可观察到残余创面的皮肤表面有糜烂面,肉芽发生水肿,痂壳角化后有小脓点出现,部分严重患者的糜烂面会融合成片,对临近创面形成侵蚀,导致治疗有更高难度,患者需要承受严重痛苦[4-5]。因此对于大面积深度烧伤接受治疗后的残余创面,必须做好创面管理,以保证创面顺利愈合。该研究以该院2017年1月—2019年12月80例患者为对象,分析全身浸浴护理对残余创面感染的预防价值。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取80例大面积深度烧伤患者为研究对象,随机数表法分为两组,观察组40例,男23例、女17例;年龄20~67岁,平均(37.85±11.49)岁;患者烧伤面积占总体表面积的30%~75%,平均(56.37±12.75)%。对照组40例,男25例、女15例;年龄22~65岁,平均(38.51±12.05)岁;患者烧伤面积占总体表面积的32%~74%,平均(55.41±11.63)%。两组年龄、性别、烧伤面积等一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

(1)纳入标准:①烧伤深度依照“三度四分法”划分属于Ⅱ~Ⅲ度[6],烧伤面积依据“中国九分法”判定属于Ⅱ~Ⅲ度[7];②烧伤发生后即刻送医;③经常规治疗后有残余创面遗留;④年龄18~80岁;⑤患者本人签署知情同意书,研究通过所在医院的伦理审批。(2)排除标准:①深Ⅲ度及深Ⅳ度烧伤;②有出血性倾向;③合并出血性疾病;④伴有全身感染;⑤对药物有过敏反应。

1.2 方法

对照组对患者进行常规创面管理,选择0.9%氯化钠溶液对残余创面进行充分冲洗,细心将已经发生的表皮清除,并将表面的分泌物、脓液、坏死组织清除。对于创面肉芽组织高出表皮较多的患者,借助手术刀片将局部肉芽组织刮除,一直到可看到基质的纤维板。如果创面肉芽组织发生明显水肿,选择4%左右的氯化钠溶液清洗后湿敷。除以上处理外,选择1%磺胺嘧啶银霜涂抹创面后通过无菌纱布完好包扎,间隔1 d更换1次药物与纱布。

观察组则接受全身浸浴护理,应用自拟浸浴中药方,药材包括冰片、黄连、黄柏、黄芩、栀子、没药、寒水石、生地榆等,为方便使用,选择中药颗粒剂,每次浸浴时选择100 g中药颗粒剂在40℃的温水中溶解,将患者转移到浸浴浴桶中,除头部外其他身体部位均浸泡在药水中,首次浸浴时间控制在30 min,根据患者耐受情况慢慢延长时间,但注意最长浸浴≤60 min。浸浴前完全浸泡,15 min/次,之后护理人员通过无菌纱布擦拭干净创面分泌物,将已经松动的痂皮清除。每次浸浴完成后利用无菌纱布印干创面,后在创面上喷洒贝复剂喷雾剂,最后选择中药烧伤解毒膏涂抹创面,外包扎好无菌纱布,间隔1 d更换1次药物与纱布。

1.3 观察指标

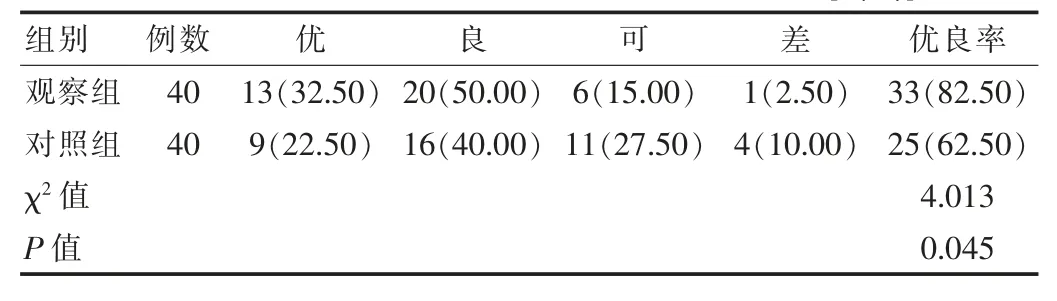

创面愈合质量[8]:优:护理2周后患者残余创面完全愈合,不存在假性愈合表现;良:护理2周后患者残余创面面积减小超过75%,创面没有脓液渗出,创面无疼痛;可:护理2周后患者残余创面面积减小35%~75%,创面有少量脓液渗出,创面有轻微疼痛;差:护理2周后患者残余创面面积减小不足35%,创面有较大量脓液渗出,创面疼痛明显。

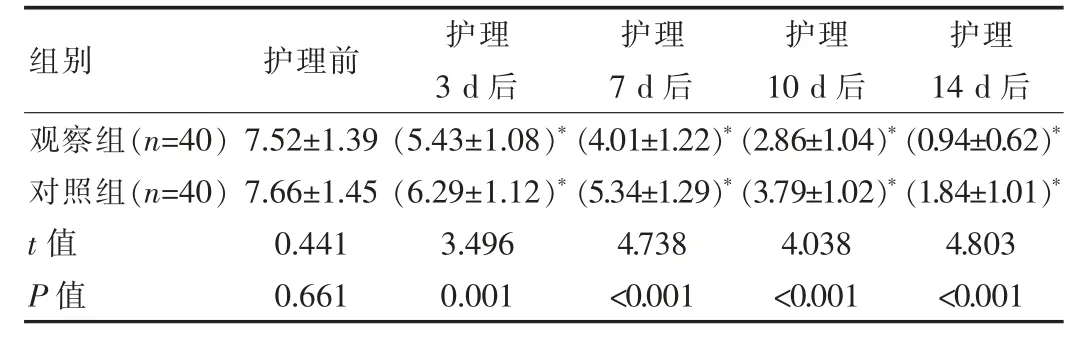

创面疼痛程度:分别在护理前、护理3、7、10、14 d后利用视觉模拟评分法(VAS)[9]评价两组残余创面疼痛程度,分值在0~10分,0表示无任何疼痛感,10表示难以忍受的剧烈疼痛感。

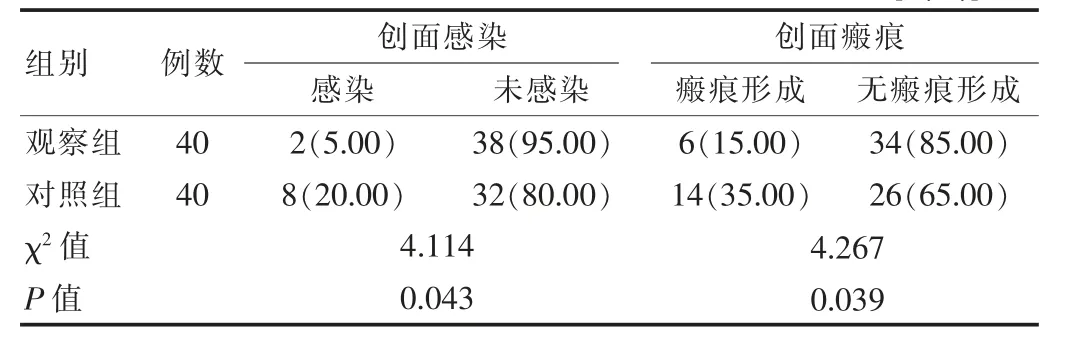

比较两组创面感染发生率、创面完全愈合所需时间、创面愈合后瘢痕发生率。

1.4 统计方法

2 结果

2.1 创面愈合质量

观察组护理2周后残余创面愈合优良率为82.50%,高于对照组护理2周后残余创面愈合优良率62.50%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者护理2周后创面愈合优良率比较[n(%)]

2.2 创面疼痛程度

护理前观察组与对照组残余创面疼痛评分差异无统计学意义(P>0.05),护理3、7、10、14 d后两组VAS评分均低于组内护理前,差异有统计学意义(P<0.05),观察组护理3、7、10、14 d后VAS评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者护理后不同时间创面疼痛程度VAS评分比较[(±s),分]

表2 两组患者护理后不同时间创面疼痛程度VAS评分比较[(±s),分]

注:与组内护理前比较,*P<0.05

?

2.3 创面感染率、创面愈合时间及瘢痕发生率

观察组创面愈合时间在7~21 d,平均愈合用时(13.56±5.86)d,对照组创面愈合时间在12~30 d,平均愈合用时(20.37±7.41)d,观察组平均创面愈合时间短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组创面感染率为5.00%,创面愈合后瘢痕形成率为15.00%,低于对照组创面感染率20.00%、瘢痕形成率35.00%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组患者创面感染率、创面愈合后瘢痕发生率比较[n(%)]

3 讨论

大面积深度烧伤创面在治疗后愈合期间会有不同大小的残余创面遗留,临床若未给予有效处理,则会影响到创面愈合,或者在愈合后有瘢痕形成,影响外观美观度[10]。分析残余创面形成的原因,常见的包括未合理选择植皮手术方式、细菌耐药、肉芽老化、血运差、局部水肿等,残余创面与初始烧伤创面有不同特点,前者一般为散在分布,破溃容易反复发生,愈合难度大[11]。残余创面若没有及时处理或处理不当,可能诱发多种并发症,创面感染就是其中多发且较严重的一类,影响前期治疗效果,患者需承担更大痛苦,同时医疗负担也更重[12]。

烧伤创面经治疗后形成的残余创面其细菌存在比较高的定植力,同时更多是耐药菌,并受老化肉芽组织血运不佳、创面水肿等影响,创面上皮生长受影响明显。常规处理方法为清洁换药、手术植皮,不过难以获得足够满意的效果[13-14]。该研究对照组中应用磺胺嘧啶银霜涂抹创面,虽对创面有一定保护作用,但其中的银离子成分对创面也会产生不良反应,影响创面愈合。且如果长时间应用,细菌耐药性明显,药物杀菌作用减弱,还可能导致创面出现多样性的感染病菌。研究发现选择中药浸浴能更有效清除创面细菌,加快创面愈合[15]。该研究观察组选择中药浸浴方法对残余创面实施护理,经2周时间发现创面愈合优良率为82.50%,较对照组62.50%更高,观察组创面愈合时间短于对照组,护理期间观察组创面感染发生率为5.00%,较对照组20.00%更低,创面愈合后瘢痕形成率为15.00%,较对照组35.00%更低(P<0.05),表明中药浸浴护理方法处理残余创面可加快创面愈合,能减少愈合期间的感染发生及愈合后的瘢痕形成,获得刚满意的创面愈合质量。黄爱萍等[16]研究也发现,中药浸浴联合外敷方法处理烧伤后残余创面可获得更好的愈合有效率(86% vs 71%)(P<0.05)。另外该研究观察组护理3、7、10、14 d后残余创面VAS评分分别为(5.43±1.08)分、(4.01±1.22)分、(2.86±1.04)分、(0.94±0.62)分,均较对照组更低(6.29±1.12)分、(5.34±1.29)分、(3.79±1.02)分、(1.84±1.01)分(P<0.05),表明中药浸浴护理对创面疼痛程度有更好控制作用。李毅等[17]研究显示浸浴与银离子敷料结合用于大面积烧伤患者残余创面中可较单一敷料更明显减轻VAS疼痛评分,同时患者创面愈合速度更快,其研究数据显示治疗组干预7 d后VAS评分明显低于对照组[(2.61±1.02)分vs(3.95±1.25)分](P<0.05),与该研究结果有一致性。该研究观察组在中药浸浴基础上应用中药烧伤解毒膏涂抹创面,除了可做好创面保护,利用中药药膏吸附创面的坏死组织、分泌物,还能控制创面吸收毒素,实现感染的有效预防,加快创面愈合。另外,还可以提供给创面有效成分,将创面封闭,减少愈合后的瘢痕生成,减轻疼痛感[18]。该研究观察组使用的中药浸浴方中含多味中药成分,结合可发挥满意清热解毒、消肿止痛、活血化瘀、祛腐生新、收湿敛创的功效,有助于更迅速溶解坏死组织,加快肉芽组织生长,促进上皮化[19]。

综上所述,对大面积深度烧伤患者实施全身浸浴护理可降低后期残余创面感染发生率,更有效减轻创面疼痛,加快创面愈合,且能减少瘢痕形成。