不寂寞的文学奖

2021-05-21杨贵

文/杨贵

如果说文学是心灵的食粮,有其不可取代的价值,那么文学奖就是一面面棱镜,让社会、人生在文学的进程中得以长久地沉淀。

《半轮黄日》作者:奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契

如果不是文学奖,张炼不会发现这部好作品。

2020年整个3月,在北京环球影城任职的张炼都在读一本名叫《半轮黄日》的小说。几年前在书店里偶然翻到这本荣获“橘子小说奖”的书,他就拿在手上直接去结账。《半轮黄日》故事取材于尼日利亚1960年代末灾难性的比夫拉战争,透过内战中普通人的不同命运,全景式揭露殖民统治给非洲大陆带来的深重灾难。

彼时,新冠肺炎疫情正以不可捉摸的态势席卷全球。时年30岁、梳着摩根小碎盖发型,看似嬉皮、玩世不恭的张炼,在疫情刚开始时也陷入焦灼、彷徨无力的情绪,对未来充满困惑。《半轮黄日》这种沉重的调性和对人类社会的反思,正好符合他当时的心境。他在读完整本书后,仿佛找到了自己的答案。

“这本书给了我启发。我在这本书里看到了小人物在灾难中勃发的向上力,是疗伤的一剂良药。”张炼说,文学奖更是能帮他筛选出值得一读的作品。“像我这样的读者,希望读到真正有价值的书,但又缺乏专业的品鉴能力,跟着这些文学奖走确实能省事。”

各类文学奖

橘子小说奖创办于1996年,是英国重要的年度文学奖之一,也是全球知名的女性文学奖。虽然年轻,却是世界女性文学的一座万神殿。橘子小说奖只接受女作家的英文作品,创立初衷是在偏爱男作家的世界里,为女性作家争取一席之地。正是由于橘子小说奖独具慧眼的发掘,来自英语创作的各个角落的女性小说家才可在更广阔的舞台崭露头角。

让张炼这样远在中国的读者读到《半轮黄日》,正是橘子小说奖的初衷:让寂寂无名的作者一夜成名,让她们的作品在全世界广泛传播。

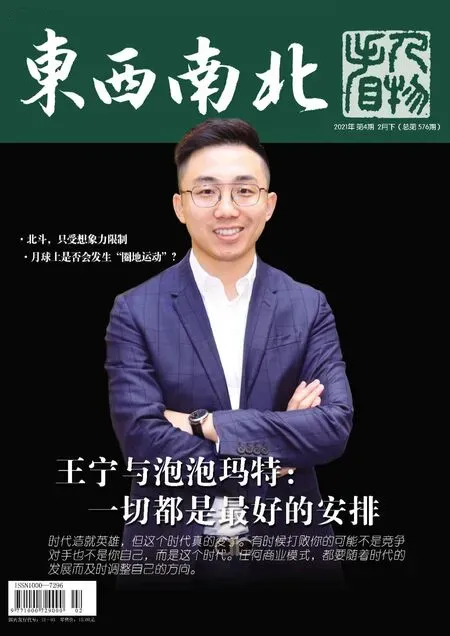

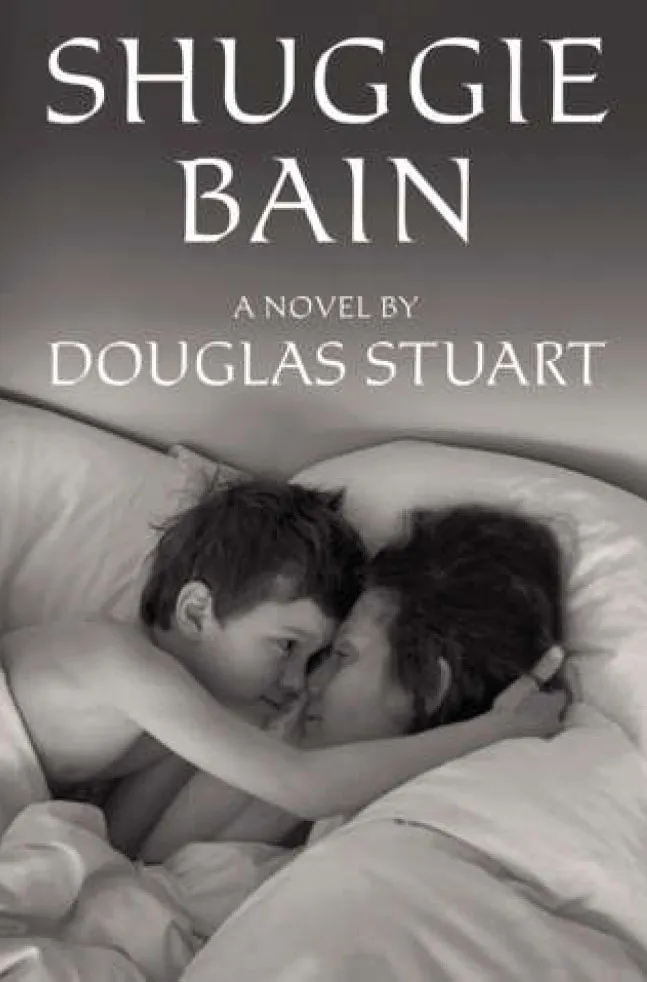

橘子小说奖并不是个例。比如,1976年出生的苏格兰作家、文学新人道格拉斯·斯图尔特凭借其首部小说《夏奇·贝恩》获得2020年英国布克奖后,全世界都知道他写了一本根据自身经历改编的“边缘男孩成长故事”。在获奖的消息传到斯图尔特耳边时,他哭着表示自己“完全惊呆了”。

全球备受关注的文学奖项还有很多。从1902年成立于法国的龚古尔文学奖,到1917年成立于美国的普利策小说奖,从1935年成立于日本的芥川奖,到1950年成立的美国国家图书奖,都是现今具有分量的文学奖项。

纯文学奖项之外,也出现特定面向的文学奖。比如,1935年成立于日本的直木奖专门表彰大众文学、通俗文学;世界科幻协会主办的雨果奖为科幻小说最著名的国际奖项;还有1952年的行星小说奖等等。

当然,要论当代最具权威性、最有价值的文学奖,还是非诺贝尔奖莫属。1895年,炸药大王诺贝尔签订著名遗嘱,将一生主要资产分为五份,设立奖项表彰物理、化学、和平、生理学和医学、文学五大领域“对人类作出重大贡献”的人士。

文学有其不可取代的艺术价值

台湾作家龙应台对文学、哲学、历史,有传神的比喻。“文学让我们看见水里白杨树的倒影;哲学使我们从思想的迷宫里认识星星;历史让我们知道没有一个现象是孤立存在的。”她说,文学就是“使看不见的东西被看见”,提醒我们,除了岸上的白杨树外,还可能有另一个真实存在的世界,就是湖水里的那片白杨树倒影。“我们如果只知道有岸上的白杨树,而不知道有水里的白杨树,那么做出来的价值判断很可能是一个片面的、单层次的、简单化了的价值判断。”

现年89岁,全球市值最高的半导体企业台积电创始人张忠谋,就很肯定文学的价值。他于浙江宁波出生两个多月后,九一八事变发生,东北被日本人占领,他整个幼年时期都在逃难中度过,那时,他一有时间就阅读,渐渐养成阅读的习惯。他在自传中写道,“在18岁以前,我发现自己喜欢文学,想当一名作家,除了莫泊桑的作品外,我也喜欢莎士比亚。小时候非常喜欢中国文学,小学时看《西游记》《水浒传》,初中时看《三国演义》,高中时看《红楼梦》。”

文学有时也是出版公司、电影公司精心筹划的商业活动来源。中国传媒大学比较文学与世界文学教授耿波认为,确实存在一条让文学性与商业性相通的路径。“东野圭吾的作品就是一个很好的例子。他不仅能写出广受大众欢迎的侦探小说,翻拍成电影反响也非常好。更重要的是,他的作品中融进了很多现代‘高端’的知识,比如心理学、精神分析等。”

而文学奖,是对文学价值的某种认证,无论是诺贝尔奖,还是中国的茅盾文学奖,都有其独到的商业价值,往往比书店门口的海报、招贴有着更为广泛的说服力。文学奖也是一种独特的遴选机制,从浩如烟海的作品中选出值得改编、值得进一步商业化的佳作,为欣欣向荣的电影工业、游戏产业输送不可或缺的素材。以文学奖为中介,文学也在经历自身的偶像化、IP化,制造一本又一本流行作品,一个又一个明星作家。

1901年,诺贝尔文学奖第一次颁奖,把荣誉给了法国巴纳斯派诗人普吕多姆。作为一位学院派诗人,普吕多姆最初在沙龙建立诗人的声誉,经过诺贝尔文学奖加持之后,一夜之间成为当时欧洲家喻户晓的诗人。普吕多姆获奖,标志着世界文学的风向标从巴黎的贵妇沙龙转向以诺尔贝文学奖为代表的各类文学奖项。

作为世界上最著名的文学奖,诺贝尔文学奖跨越两个世纪,继续引领21世纪世界文学的走向,是一笔最丰厚的文化遗产。

诺贝尔奖获得者卡内蒂在《人的疆域》一书中写道,如果一个人长时间不阅读,灵魂滤网的网孔就会变得越来越大,漏掉几乎所有的东西,直到有一天,人生最大的“颗粒”也会漏走,就像从未存在过一样。读过的书,也是生活的一部分,通过阅读捕捉到的人生体验,也正是人生历程的一部分。每当打开一本书,就等于打开一个崭新的世界。

诺贝尔文学奖获得者莫言

1980年代,以诺贝尔文学奖获奖佳作为代表的西方文学优秀著作大量译介中国,引发了一场先锋诗歌、先锋小说的文学革命。可以说,没有世界文学乳汁的滋养,像北岛、海子这样的诗人不可能出现,莫言、苏童、余华这样的小说家也不可能写出他们的成名作、代表作。2012年,在经过长达30年的努力之后,莫言成为首位中国籍诺贝尔文学奖获得者,中国当代文学正式走入诺贝尔的殿堂,第一次获得世界范围的承认。

诺贝尔文学奖之后,世界各国雨后春笋一般地涌现出各类文学奖。即便在互联网时代,这些创办于印刷媒体时代的著名文学奖,仍是世界文学一个个坚不可摧的堡垒,每一年都在推出新的国际畅销书,制造自己的明星作家。对作家来说,诺贝尔文学奖正是终身成就、文学史地位一项最高程度的认可。不管获奖者在哪一个角落,只要获得诺贝尔文学奖,他的名字立即就会变得家喻户晓,他的作品即便绝版多年,甚至晦涩难懂,也会在几个月内以各种文字摆上世界各地书店最显要的位置。

商业规则渗透进每一个角落

人在大地上的任何行为都有可能被赋予商业价值。21世纪的文学,也早已走出伊甸园般的心灵净土,不得不与商业社会发生各式各样的“交往”。文学与社会的交集,世界各地的文学奖也许是一面又一面棱镜,让文学找出自身,也让社会、人生在文学的进程中得以长久地沉淀。

比如,东野圭吾于1985年凭借《放学后》获得第31届江户川乱步奖后,创作信心大增,毅然辞职成为职业作家。尽管此后10年,作品备受冷落,东野圭吾也没有放弃创作。直到1999年凭借《秘密》获第52届日本推理作家协会奖,2006年又凭借《嫌疑人X的献身》获134届直木奖,成为日本推理小说史上罕见的“三冠王”。

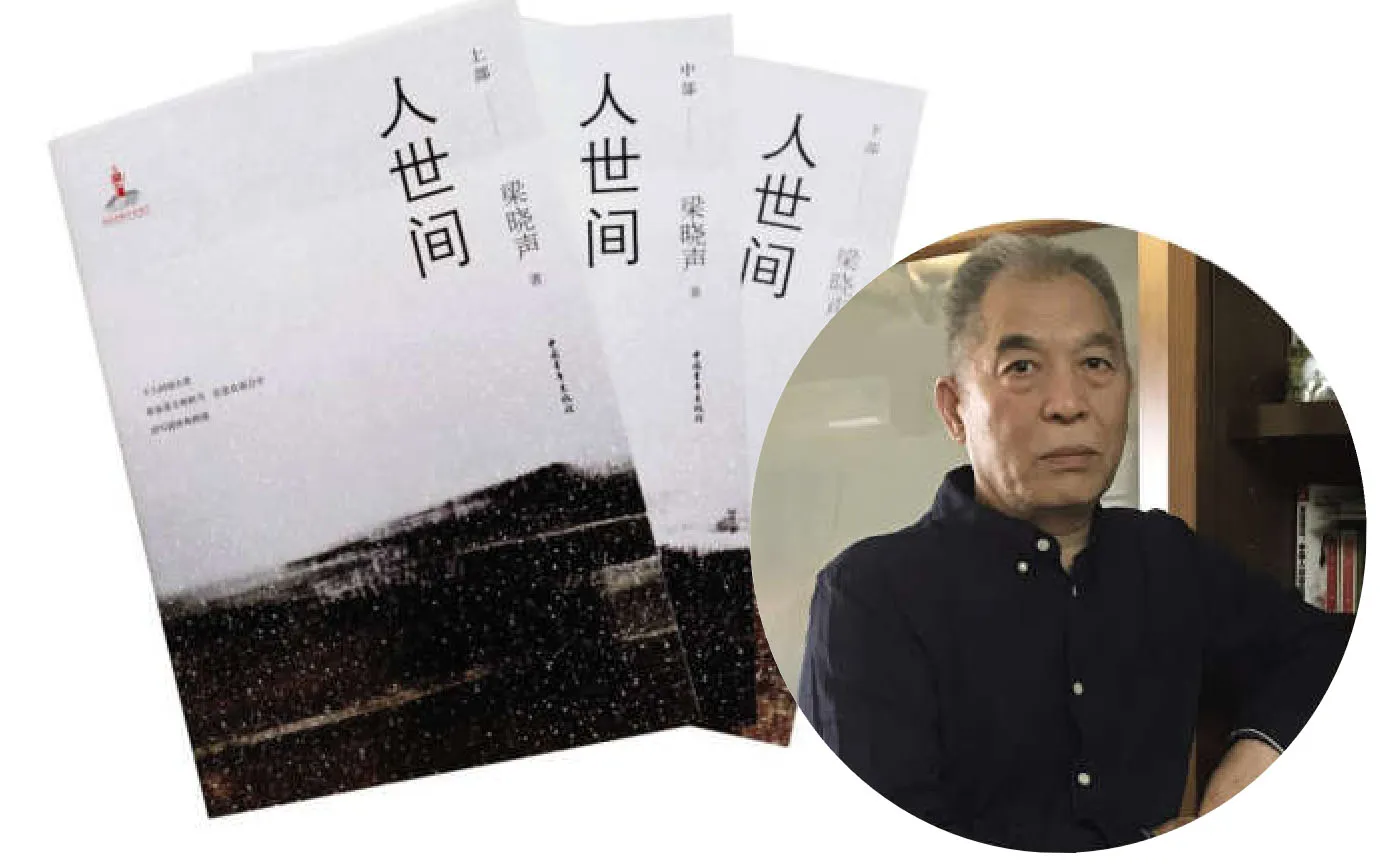

茅盾文学奖获得者梁晓声

他的小说数次被改编成影视作品,并大受好评。例如,2001年,《恶意》被日本NHK综合电视台改编为电视剧;2009年,《彷徨之刃》被改编为电影;2010年,《侦探俱乐部》被改编为秋季档日剧;2017年,《嫌疑人X的献身》被改编为电影并在中国上映;2018年,《解忧杂货店》被改编成电影在日本公映。其中,《嫌疑人X的献身》小说不仅斩获134届直木奖、第6届本格推理小说大奖及当年度三大推理小说排行榜第一名,华语版电影也创下华语犯罪悬疑类影片票房纪录。

《哈利·波特》系列作者JK·罗琳也是文学奖的受益者之。在获得英国国家图书奖儿童小说奖和斯马蒂图书金奖章奖后,她从一个贫困潦倒、默默无闻的“灰姑娘”一夜变成风靡全球的“哈利·波特之母”,生活发生了翻天覆地的变化。2004年,福布斯将年近40的罗琳列为第一个靠写作成为亿万美元富翁的作家;此前,她只是一个婚姻失败、没有工作的单身妈妈。

时至今日,诺贝尔文学奖、布克奖、芥川奖、直木奖这些世界知名的文学大奖依旧是世界出版业最有效的造星工具。成名先获奖,正是英语世界、法语世界、西班牙语世界的作家真正开启文学生涯的必由之路。

遭遇挑战

作为一次世界范围内的盛宴,每一年的诺贝尔文学奖不仅是国际出版界一次世界性狂欢,也往往是纯文学距离社会大众最近的一个瞬间。

不过,碎片化的社交传媒时代,阅读趣味、文学品位也在变得碎片化,即便是诺贝尔文学奖的文学品位、习惯政治化的倾向也是文学评论家一再拷问的经典话题。

2016年,诺奖颁给美国歌手鲍勃·迪伦,就连鲍勃·迪伦自己都在怀疑民谣歌词是否属于“文学作品”。于是,最尴尬的时刻终于出现,在摇滚世界呼风唤雨的鲍勃·迪伦索性拒绝领奖。

2020年10月,瑞典文学院宣布美国女诗人露易丝·格丽克获得诺贝尔文学奖。即便在纯文学圈子,格丽克的知名度也小得可怜。《纽约时报》只在21版报道了这一则新闻,除此之外波澜不惊。不光格丽克的社会影响力小,2019年诺贝尔文学奖获得者彼得·汉克在亚马逊书店的排名热度也长期停留在10万位左右。

历史上,诺贝尔文学奖“看走眼”的尴尬时刻还有许多。比如,世界公认的文学大师乔伊斯、普鲁斯特、博尔赫斯都未能在诺贝尔的殿堂封圣。

此外,瑞典文学院丑闻事件也让诺贝尔文学奖陷入信任危机。瑞典文学院是瑞典古斯塔夫三世国王于1786年创建,由18位人文学科领域的杰出人物组成。某位成员去世时,他的继任者由其余17人选举产生。除诺贝尔奖之外,这个排他性俱乐部每年还负责分配大约300万美元的补助金和津贴。自1901年以来,这个由终身成员组成的封闭俱乐部一直在塑造世界文坛的万神殿。

2017年底,该院一名终身院士的丈夫让-克劳德·阿尔诺侵犯18名女性,甚至曾对瑞典女王储维多利亚伸出“咸猪手”。2018年10月,阿尔诺被瑞典法院以强奸罪判处2年监禁。除了性侵,阿尔诺还被瑞典媒体曝出,从1996年起曾先后7次泄露诺贝尔文学奖名单给博彩公司。

阿尔诺事件让人们窥见了瑞典文学院的另一面,也让人们认识到能赋予作家不朽之名的、大权在握的机构,同时也是一个由拥有巨大权力、容易犯错的人组成的团体。

文学出版也遭遇挑战。21世纪,文学何为?几乎每一年,这样的灵魂拷问都在文学界的上空盘旋。一个显著的指标是,世界范围内,文学类图书的阅读量都在呈现下降的趋势。一再变糟的数据显示,至少读纸书的人,正变得越来越少。在移动互联网最为发达的中国,出版界也很忧心。

据开卷信息,2015年以来,中国图书行业细分市场中,文学类图书的增速呈现放缓迹象。就国内最大出版社之一的中信出版社而言,文学类图书的收入占比由2016年的66.5%锐减到2018年33.7%。锐减的原因,一方面与中信出版的经营策略调整有关,另一方面也与文学类图书不景气的大环境密切相关。

当然,不光文学类图书增长在放缓,整个纸质书市场的下滑速度也在加快。第十七次全国国民阅读调查数据显示,2019年,中国成年居民人均阅读纸质图书4.65本,相比之下,每日与手机“亲密接触”的时间却超过100分钟。

移动互联网的爆发性增长,挤压了人们原本不足的阅读时间,让文学,尤其是纯文学图书的生存处在夹缝当中,日益沦为边缘化的存在。2020年新冠肺炎疫情暴发之后,大批书店在苦撑多年之后,不得不关门倒闭。2020年7月,诚品生活深圳店宣布经营5年之后将于2020年底结业。在大本营台湾,诚品的日子也不好过,2020年上半年便已关掉6家店面。

仍有其重要性

但总的来说,从20世纪至今,文学奖仍有其重要性。中国各类机构主办的文学奖项,正成为不少年轻作者成名路上的第一块敲门砖。

道格拉斯·斯图尔特凭借其首部小说《夏奇·贝恩》获得2020年英国布克奖

对90后新锐作家周恺来说,文学奖是一种无可替代的荣誉,不管大奖小奖,都是对自己写作能力的肯定。周恺说,“拿到奖不一定就能出名,但一定能给获奖者巨大的鼓励,支持他在创作的道路上走下去。”2020年,周恺凭借《苔》获得“2020南方文学盛典”的“年度最具潜力新人”提名。

磨铁图书资深出版策划张安琪深谙其道。在她眼里,文学奖是刺激销量的一大法宝。“一些有含金量的文学奖还是很受认可的,从获奖作者起印量就可以看出来。一般来说,他们新书起印量在20000至30000册左右。而没有被这些奖项加持过的作者就得看情况,几千册的都有。”

中国的文学奖也为文学市场繁荣立下汗马功劳。举例而言,活跃在文坛的著名作家贾平凹、王安忆、苏童、余华都曾获得庄重文文学奖。官方色彩浓重的茅盾文学奖、鲁迅文学奖,作为国家级奖项,一向也是作家文坛地位的一项标杆。

诺贝尔文学奖获得者露易丝·格丽克

民间层面,近几年活跃在文坛的文学奖也有许多。由瑞士腕表品牌宝珀BLANCPAIN与理想国联合发起的宝珀理想国文学奖成为一颗冉冉升起的新星,在文学领域发出自己的声音。2020年宝珀理想国文学奖得主双雪涛感慨,“文学它没有那么热闹,但它永远在艺术的中心,就像一个风暴的中心永远是安静的,文学就是这样一个存在。”

2020年的疫情,让不少人终于平静下来,重新享受“读一本书”的奢侈。或许,这是出版业的一次增长契机。阅读帮助我们读懂自己,也帮助我们缓解对世界状况的焦虑。正如鲁迅先生所言,“透过文学和书籍,无穷的远方,无数的人们,就都和我们有关了。”