《国家重点保护野生动物名录》解读之一

2021-05-19李湘涛

李湘涛

今年2月5日,调整后的《国家重点保护野生动物名录》(以下简称《名录》)经国务院批准,由农业农村部和国家林草局向公众发布。对于这次调整,许多人用“千呼万唤”来形容。的确,1988年12月10日经国务院批准,1989年1月14日由原林业部和农业部发布实行的第一版《名录》,明确了国家重点保护的野生动物范围,对强化物种拯救保护、打击乱捕滥猎及非法贸易、提高公众保护意识发挥了积极作用,标志着我国的野生动物保护工作从此走上了法制管理的轨道。但《名录》发布至今已经过去了30余年,除2003年和2020年分别将麝类、穿山甲所有种调升为国家一级重点保护野生动物外,没有进行过系统更新。在这一期间,我国野生动物保护形势发生了很大变化,一方面是我国增添了很多新的物种,另一方面是一些过去被认为不够濒危的物种经调查后发现实际上数量稀少,亟待保护。此外,由于我国陆续参加了多种国际保护公约和双边保护协定,涉及有关国际公约或双边协定需要共同跨境保护的物种,因此对《名录》进行科学调整不仅十分必要,而且极为迫切。

事实上,早在1998年,有关部门就已经开始酝酿对《名录》进行调整。从那时起,国内多家科研机构、大学院校、保护组织的众多专家、学者做了大量前期工作,社会公众也积极建言献策。2017年1月1日新修订的《中华人民共和国野生动物保护法》正式实施后,原国家林业局和农业部正式启动了《名录》调整工作,在广泛收集资源数据,对重点物种开展资源调查,多次组织专家学者进行科学评估、研讨、论证以及向各有关部门和社会各界公开征求意见和建议的基础上,最终形成了《名录》调整方案报审稿,并获国务院批准。《名录》只包括在我国境内有自然分布记录且原产于我国的野生动物,不包括原产于境外的野生动物。调整后的《名录》共列入野生动物988种,其中国家一级重点保护野生动物(以下简称一级)235种、国家二级重点保护野生动物(以下简称二级)753种。

新《名录》主要有两个特点:一是原《名录》中所列的物种全部予以保留,其中豺、长江江豚等65种由二级升为一级,熊猴、北山羊、蟒蛇3种因种群稳定、分布较广由一级调整为二级;二是新增517种野生动物,其中大斑灵猫等43种列为一级,狼等474种列为二级。

需要注意的是,《名录》中物种保护级别的确定并非如很多人认为的那样,仅仅以物种野外数量的多寡为依据。实际上,除了考虑一个物种的濒危程度及发展趋势,还要考虑其在维持生态系统结构和功能上所起的重要作用,考虑其在国内外学术界及公众中的关注度,考虑国内保护与履行国际公约管理的兼容性,同时考虑与该物种相近的其他一些同类物种之间的平衡。

由于传统的分类系统已不能真实地反映出动物世界的复杂性,新的世界现代动物分类系统在国内外已经成为主流,在从“种”到“目”的各个分类阶元方面都有不同程度的变化。为避免在应用中受到时效限制,新《名录》也具有如下几个规则:一是一个物种因分类学发展所导致的中文名或学名变化不会对其本身的保护级别构成影响;二是一个物种因分类学调整而划分为若干新种时,所有新出现的物种依然会保留原物种的保护级别;三是一个物种在其高级分类阶元发生变化时,仍保持原来的保护级别不變。

下面就逐一对《名录》中各个动物类群的变化进行解读,让我们先来看看哺乳动物的情况。

食肉目

在新《名录》中,食肉目动物受到了足够的重视。

由于食肉目动物在生态系统中大多处于食物链的顶级地位,所以受外界环境的影响较大。它们需要具有面积足够大的领域,才能保证充足的食物供应,经受住自然的和人为的各种影响,维持正常生活。但是,由于人类经济活动日益增多所造成的对生态环境的破坏,很多食肉目动物的生存受到了越来越严重的威胁,尤其是大型食肉动物的状况堪忧,突出的一个例子就是豺。

提到猛兽,人们常将豺、狼、虎、豹并列,它们无论在维持自然界的生态平衡方面还是在我国的传统文化中都具有举足轻重的影响力。但位列四大猛兽之首的豺在当代却变得鲜为人知,其野外种群数量从20世纪末开始迅速下降,目前已危在旦夕。

长期以来,在关于狼的益害的问题上一直存在很大的争议。在我国历史上,狼曾经被视为最可憎的动物,作为畜牧业的害兽而被一杀了之。在人口不断增长、放牧范围和耕作面积日益拓展的形势下,人与狼争夺生存空间的对抗达到了白热化。人类猎杀狼的行为更加组织化、武装化、现代化,甚至一度发展到掏狼窝、诛狼仔等赶尽杀绝的地步,从而使狼步入了濒危物种的行列。

随着科学研究和公众认知的不断提升,食肉动物在生态系统中的价值正在受到越来越多的关注。一个健康的生态系统,离不开食肉动物的调节和控制。新《名录》中共列有7种犬科动物,豺由二级提升为一级,狼、藏狐、沙狐、赤狐、貉(仅限野外种群)和亚洲胡狼6种新增为二级。亚洲胡狼的体形比豺稍小,是2018年在西藏的喜马拉雅山脉中段南麓吉隆沟区域发现的我国新记录物种。

鹿科中的贡山麂、海南麂和毛冠鹿为新增的二级。它们都是小型的鹿类。其中,贡山麂在我国分布于云南西北部高黎贡山和西藏东南部波密一带,为1990年发表的新物种。毛冠鹿因额顶部有一簇马蹄状的黑色长毛而得名,尾也相当长。雄兽具短而不分叉的角,几乎隐藏于额部的长毛中,角尖微向后弯。雄兽还有长大的上犬齿,微向下弯,露出唇外。它是我国的特产,广泛分布于我国北限秦岭,西至西藏东部,南到北回归线附近的亚热带丘陵地区。

在鹿科中,除了驼鹿由二级提升为一级外,还有两种新增为一级,这两种从前都是马鹿的亚种。马鹿是仅次于驼鹿的大型鹿类,因体形似骏马而得名。马鹿在世界上分布很广,由于产地不同,形态也有一些差异,分化为很多亚种,其中分布于新疆塔里木河沿岸的塔里木马鹿(仅限野外种群)与分布于西藏的西藏马鹿在新的分类系统中均被提升为种。在西藏马鹿中,有的种群还因在臀部有较大的白色斑点,被称为白臀鹿。而马鹿(仅限野外种群)的其他种群仍然位于二级。

鹿科其他种类的保护级别则没有发生改变,黑麂、豚鹿、梅花鹿(仅限野外种群)、坡鹿、白唇鹿和麋鹿仍为一级,獐(原名河麂)、水鹿仍为二级。

新《名录》中牛科新增的物种大多数也都是由原《名录》中某些物种的亚种提升为种的,只有爪哇野牛为发现于云南西双版纳勐腊的新物种,它与原《名录》中的野牛、野牦牛一样被列为一级。爪哇野牛体形似黄牛,因臀部有一独特的、圆盘状白斑又被称为白臀野牛。

羚牛(原名扭角羚)沿秦岭、邛崃山、凉山、高黎贡山和喜马拉雅山等山系分布。它的体毛厚而长,具有光泽,随分布地区的不同,毛色也有差异,从北向南呈白色或淡金黄色、灰褐色、棕褐色和黑褐色,从前被认为可分化為4个亚种,现在则分别成为独立的种,即秦岭羚牛、四川羚牛、不丹羚牛和贡山羚牛,其中秦岭羚牛和四川羚牛是我国的特产。在新《名录》中,它们都“继承”了原来羚牛的级别,仍为一级。

斑羚也是如此。从前根据地理分布的不同和毛色深浅、喉斑、尾长等方面的差异被分为7个亚种,其中产于我国的有5个亚种。现在,分布于黑龙江、吉林、辽宁等地的长尾斑羚,分布于云南西部的缅甸斑羚,分布于西藏的喜马拉雅斑羚均成为独立的种。分布于我国其他地区的斑羚则称为中华斑羚。在新《名录》中,喜马拉雅斑羚为一级,长尾斑羚、缅甸斑羚和中华斑羚“继承”了原来斑羚的二级。

以雄兽头上一对粗壮而弯曲的大角而著称的盘羊,也有很多从前的亚种现在成为独立的种。在新《名录》中,分布于我国青藏高原一带的西藏盘羊为一级,主要分布于新疆及附近地区的阿尔泰盘羊、哈萨克盘羊、戈壁盘羊、天山盘羊和帕米尔盘羊均“继承”了原来盘羊的二级。其中,帕米尔盘羊又有“马可·波罗羊”的称谓,因大旅行家马可·波罗在游记中对它有所记述而得名。它还创造过盘羊角的最高纪录,达到190.5厘米,角在弯曲了一圈以后还要弯上大半个圈。

再看鬣羚,在新《名录》中,分布于喜马拉雅山一带的喜马拉雅鬣羚为一级,分布于我国黄河以南广大地区的中华鬣羚和新增的分布于云南高黎贡山的红鬣羚则“继承”了原来鬣羚的二级。

牛科中还有蒙原羚(原名黄羊)由二级提升为一级,北山羊则因种群稳定、分布较广由一级降为二级,其他种类的保护级别都没有发生改变,普氏原羚、藏羚、高鼻羚羊、赤斑羚、塔尔羊和台湾鬣羚仍为一级,藏原羚、鹅喉羚和岩羊仍为二级。

此外,偶蹄目中隶属于骆驼科的野骆驼、隶属于鼷鹿科的威氏鼷鹿(原名鼷鹿)也仍为一级不变。

鲸目

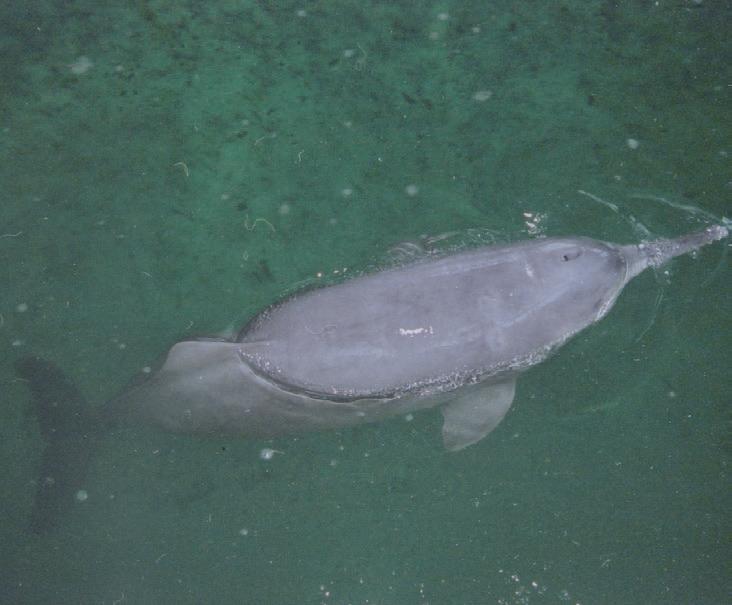

鲸目是与偶蹄目亲缘关系最近的类群,以至于曾经将它们合并为一个目—鲸偶蹄目。提到鲸类,人们都会认为这是一类生活在海洋中的庞然大物。事实上,鲸类的体形差异很大,体长从1米左右到 30米以上不等。大部分鲸类生活在海洋中,也有少数种类栖息在淡水环境中。我国海域的鲸目动物非常丰富,在新《名录》中列出9科40种。在原来白鱀豚、中华白海豚为一级,其他所有种均为二级的基础上,又将北太平洋露脊鲸、灰鲸、蓝鲸、小须鲸、塞鲸、布氏鲸、大村鲸、长须鲸、大翅鲸、抹香鲸等大型鲸类以及长江江豚、恒河豚由二级提升为一级。

尽管《名录》中白鱀豚依然在列,但人们将很难再看到这个美丽的“长江女神”的踪迹了。根据国际自然保护联盟的定义,50年内未在野外观测到任何个体才标志一个物种灭绝,但现实是,这个长江中的旗舰物种已经与我们永别了。

长江水域中的许多物种或因环境污染,或因食物的匮乏,或因失去了生长肥育的场所和繁殖之地而陷入了危机,其中长江江豚首当其冲。长江江豚是原来江豚3个亚种分别独立为种后,唯一一个完全生活在淡水中的物种。将它由二级提升为一级,也是为了避免白鱀豚的悲剧在有“河神”之称的长江江豚的身上重演。

灵长目和其他各目

我国的灵长目动物不仅种类多,而且从属于低等原始猴类的懒猴科,到属于高等类人猿的长臂猿科都有分布。灵长目动物是全球所有哺乳动物中面临危险最为严重的一个类群,因此在原《名录》中就涵盖了灵长目的所有种。

在新《名录》中,新增为二级的两个物种,即分布于西藏东南部的白颊猕猴和分布于西藏南部的藏南猕猴均为新发现的物种。

由于原《名录》中叶猴的所有种(包括黑叶猴、白头叶猴、菲氏叶猴、戴帽叶猴和长尾叶猴)均为一级,因此在新《名录》中除了这些物种的保护级别不变之外,其中由菲氏叶猴的一个亚种独立为种的、分布于云南的印支灰叶猴,以及由戴帽叶猴的一个亚种独立为种的、分布于西藏东南部和云南西部的肖氏乌叶猴也都为一级。另外,长尾叶猴在更名为喜山长尾叶猴之后,虽然已与其他叶猴隶属于不同的属,也仍然为一级。

原《名录》中金丝猴的所有种(包括川金丝猴、滇金丝猴和黔金丝猴)均为一级。2010年该类群又增加了一个新成员—怒江金丝猴。这种分布于中缅边境一带的“金丝猴”全身大部分覆盖着茂密的黑毛,头顶有一撮细长而向前卷曲的黑色顶毛,具突出白色的耳羽,大部分的脸颊赤裸,皮肤淡粉色,上唇有白色的“小胡子”,下巴上也有鲜明的白色胡须,会阴部的颜色为容易分辨的白色。因此,新《名录》中共有4种金丝猴,均为一级。

长臂猿是我国仅有的现生类人猿,原《名录》中隶属于猩猩科,并且所有种均为一级。在新《名录》中则隶属于长臂猿科,仍然为一级,共有8种,即西白眉长臂猿、东白眉长臂猿、高黎贡白眉长臂猿、白掌长臂猿、西黑冠长臂猿、东黑冠长臂猿、海南长臂猿和北白颊长臂猿。其中,高黎贡白眉长臂猿为近几年我国学者依据高黎贡山的种群所独有的特征将其认定为独立的物种。

除了熊猴因种群稳定、分布较广由一级降为二级外,灵长目其他种类的保护级别都没有发生改变,懒猴科的蜂猴、倭蜂猴和猴科的台湾猴、北豚尾猴(原名豚尾猴)仍为一级,猴科的短尾猴、猕猴和藏酋猴仍为二级。

為进一步加大对穿山甲的保护力度,2020年将鳞甲目所有种由二级提升为一级,这意味着除了原《名录》中所列的穿山甲外,见于云南的马来穿山甲、印度穿山甲等物种也都将受到严格的保护,所有穿山甲及其制品的国际商业性贸易均被禁止,这对于拯救濒临灭绝的各种穿山甲无疑具有积极的作用。

在大型哺乳动物中,长鼻目中的亚洲象,奇蹄目中的普氏野马(原名野马)、蒙古野驴、藏野驴(原名西藏野驴)和海牛目中的儒艮均为一级不变。

最后,我们再来看看小型哺乳动物中的保护物种。在新《名录》中,兔形目除了原有的海南兔、雪兔和塔里木兔3种为二级外,又有粗毛兔、贺兰山鼠兔和伊犁鼠兔3种新增为二级。粗毛兔和其他兔类相比,耳朵短一些,体毛为棕黑色,通常活动于高海拔草原和沼泽地区。鼠兔是没有尾巴,身材浑圆像个毛球一样的小动物,最大的本领就是挖掘十分密集而复杂的洞穴。贺兰山鼠兔为我国鼠兔中体形较大的一种,伊犁鼠兔则是由我国学者发现并命名的一个物种,生活在天山南北的裸岩地带。它们在发现之初就已处于濒危状态,保护工作迫在眉睫。

遗憾的是,在啮齿目、翼手目、劳亚食虫目等小型哺乳动物中,新《名录》仅保留了河狸(一级)、巨松鼠(二级)两个啮齿目成员,没有新增任何物种。事实上,小型哺乳动物的多样性非常丰富,既是众多食肉动物的猎物,又是许多昆虫和其他无脊椎动物的天敌,在生态系统中扮演着不可替代的角色。虽然它们的物种多样性非常丰富,但其中也有相当多的种类已处于濒临灭绝的状态,它们也应该得到足够的重视与应有的保护。