“梁陈方案”未获采纳之原因的历史考察

——试谈规划决策影响要素的分层现象

2021-05-19李浩LIHao

李浩 LI Hao

无论就中国城市规划发展史或北京规划建设史而言,70 年前的“梁陈方案”都是一个备受关注的重要话题——1950 年2 月,梁思成和陈占祥联名提出《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》(以下简称《梁陈建议》),主张在北京老城外的西郊地区规划建设一个中央行政区(图1),即“梁陈方案”。而在此之前,首批苏联市政专家团于1949 年9 月来到北京,11 月14 日由苏联专家М·Г·巴兰尼克夫(Михаил Григорьевич Баранников,1903—1958,作专题报告,建议将首都行政机关布置在天安门广场地区,梁思成和陈占祥在这次报告会上提出了明确的反对意见,正是受到这次会议的促动,梁、陈二人会后又提出了正式的《梁陈建议》。从这一事件的后续发展来看,政府方面未能明确采纳“梁陈方案”,而是较多地接受了苏联专家的建议。

笔者近年来新发现的一篇由梁思成、林徽因和陈占祥合著的评论文章《对于巴兰尼克夫先生所建议的北京市将来发展计划的几个问题》表明,梁思成等与苏联专家在北京工业发展、城市人口限制发展以及城市功能分区等方面存在共识,关于城墙存废问题并不在双方争论的范畴,他们的分歧集中反映在中央行政区规划问题上,即苏联专家建议在北京城内的天安门广场地区建设首都行政机关,而梁思成等则主张在北京城外的西郊地区规划建设一个专门的首都行政区[1]。

图1:《梁陈建议》附图之“行政区内各单位大体部署草图(附与旧城区之关系)”(1950年2月)

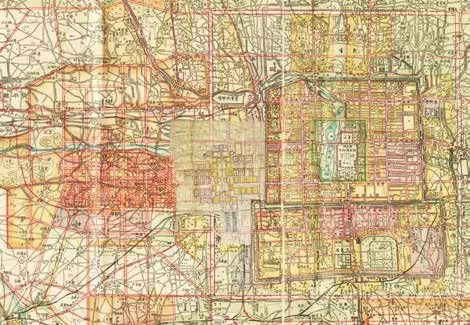

图2:1949年1月北平市区划和解放初期军管区域示意图

对于梁思成等提出的建议,应当如何认识和评价呢?早在许多年以前,学术界业已形成两种不同截然不同的观点:一种观点认为,“在建都初期,不利用旧城,另辟新址建设行政中心,在当时国家财政十分困难的情况下是不可能的。国家经济好转以后,抛开旧城,另建新的行政中心,也是不可取的”[2];另一种观点认为,梁、陈所提“《建议》之不被采用,并非《建议》本身有问题,而在于决策的失误,在于决策者主观上的问题”[3]。几十年过去后,大家对“梁陈方案”的认识不仅没有取得统一,反而分歧更加严重,有关争论也更趋白热化,并充满情绪色彩。不少相关文章“给人的印象,都是执拗武断的执政者,刚愎自用,压制梁思成,毁了老北京千年古城,风华绝代的林徽因郁郁而终,梁思成抱恨终生”[4]。还有一些文章中,经常引用梁思成曾对北京市领导彭真说过的一句话,“50 年后,历史将证明你是错误的,我是对的”[5]。从这样的论调出发,似乎“梁陈方案”就是科学、正义的代名词,而一些领导的决策则是昏庸愚昧的。

那么,这样一种二元对立的叙事框架是否切合真实的历史情形?早年的“梁陈方案”究竟是如何被提出的?如果它非常科学合理,那为什么又未被决策者采纳呢?在“新中国”和“新北京”建设之初(1949—1950 年),首都社会生活中本来是一种积极向上的氛围,新生的人民政权也特别强调对各方面民主人士的友好协商与合作,政府当局怎么会武断决策呢?领导们怎么会那么昏庸呢?细究起来,不少问题仍然说不清、道不明,乃至让人感到一头雾水。

几十年来,已有大量学者从不同的视角对“梁陈方案”相关的一系列问题进行了广泛的讨论,但迄今仍存在不少尚待进一步厘清之处。特别是,一些既有研究较多针对《梁陈建议》文本内容本身,虽然对其科学理论价值进行了较充分的解读,然而却不能回答“梁陈方案”究竟为何未能获得政府认可这一要害问题,正所谓“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,对“梁陈方案”更加科学、理性的认识和评价,需要跳出“梁陈方案”,对政府决策问题产生足够的敏感和关注,对规划决策影响因素有更加全面的认识和相对系统的解析,只有这样,才能寻找到和揭示出问题的本源及症结所在。本文结合城市规划老专家的访谈,从几个不同的角度对此分别予以解读,期望对“梁陈方案”以及有关规划决策问题的进一步认识有所贡献。

一、规划技术方面的一些讨论

从规划技术的角度,赵瑾曾对“梁陈方案”所建议的新市区的位置发表不同意见,“对于‘梁陈方案’,我倒同意它的基本思路。不过,我不太同意‘新北京’的方案。新北京太靠近旧城了,也就是三里河这一带。过去这里是日本人计划发展的新区”,“我主张不要放在西边,而是要往东边发展,在东边发展新区要好一点。因为城市的发展有几个诱导因素,必须分析清楚。西边[离山区]太近了”[6]。

这段谈话代表了一种区域的观点,就北京这个特大城市而言,其发展腹地显然是在东部和南部方向。这也是今天国家在推进京津冀一体化发展进程中,之所以选择在北京东部的通州建设副中心以及在北京南部建设雄安新区的一个重要原因。然而,对这一问题的认识也需要一定的历史观念。考察北京的城市发展史,在近代很长的一段时间内,包括中华人民共和国成立之初的几年,北京市行政辖区的范围是相当狭小的,今天的北京市域范围,主要是1958 年进行行政区划调整后的一种结果(图2)。也正因如此,近代北京城市规划工作中,但凡提到新市区规划,大都是就西郊地区而言。

除了区位以外,有的专家对“梁陈方案”的具体规划设计方案发表了一些看法,主要是新规划的西郊中央行政区的设计方案过于依附于北京旧城,不够宏伟,因而应当加强对新区的城市轴线的精心设计。这一思路,更多是基于城市设计的视角。而一旦进入城市设计范畴,就涉及城市规划的艺术性,问题的讨论就复杂起来,设计方案不存在唯一性,也往往会见仁见智。陶宗震认为,“从规划学术上来说,这个[梁陈]方案不现实。如果按照这个方案实施的话,北京城就成了两个并行的中轴线,这是犯忌的。这叫‘二元化’,是主从不分,新的轴线比旧轴线还重”[7]。

城市轴线“二元化”的问题,是一个专业性相当强的规划技术命题。也有专家持不同的看法,王瑞珠认为,“东南亚的双轴线是很多的”,“典型的如吴哥城,就有两条平行的东西轴线,一条对王宫,一条对巴戎寺,另有一条南北轴线与之相交。王宫本身往往也不止一条轴线。如曼谷大王宫本身就有三条轴线,相邻的玉佛寺另有一条与它们方向垂直的轴线。金边王宫亦有两条平行轴线,连边上的银阁寺一起共有三条之多”;之所以如此,主要在于这些国家的建筑技术较为落后,“虽然是石结构,但是没有掌握西方高级的拱券技术,建筑本身做不了很大,只能往院落发展”,“所有的吴哥古迹院子一重一重的,跟北京故宫差不多”,靠建筑的群体组合来展示气魄;与东方建筑显著不同,“西方一些国家的建筑技术很先进,又是石建筑,拱券结构很早就使用了,可以把建筑个体做得很雄伟,规划轴线的作用相对就比较弱了”。[8]

就规划技术方面而言,还有一些细节也是值得关注的。譬如首都中央机关的位置问题。“梁陈方案”建议在西郊新市区规划一个中央行政区,但同时却又提出“利用旧城区内已建设的基础,作为服务的中心,保留故宫文物区为文娱中心,给两方面的便利,留出中南海为中央人民政府”[9]。这样一来,留在中南海的中央人民政府与西郊规划的中央行政区,两者之间的衔接、配合与协调关系就需要讨论了,而《梁陈建议》并未就此作出进一步的说明。

再譬如西郊行政中心区“东移”问题。早在1937—1945 年,日本侵略者曾占据北京,并制订出以西郊新街市为重点的《北京都市计画大纲》(1938 年),西郊新街市的地点在公主坟以西。在“梁陈方案”出台的过程中,陈占祥曾向梁思成提出建议,把西郊的中央行政区规划在公主坟以东。这一“东移”的规划技术处理,固然使行政中心区避开了日本人曾经经营过的“殖民地”,降低了从政治角度对“梁陈方案”予以批判的不利因素,并且行政中心区与北京城区之间的交通更加便利,旧城的使用得以兼顾(图3),但与此同时,却也导致一个重要理论性问题的出现:西郊规划的“新城”,是否会与北京城区连绵发展和蔓延呢?

图3:“梁陈方案”规划的中央行政区位置与原西郊新街市计画及北京老城的关系

反观日本侵略者制订的北京都市计画方案,西郊新市区与北京城区之间有一个重要的功能区域——绿带。“对于城内向城外之发展,拟于城之四周距城墙一公里至三公里处,设置绿地带。”[10]之所以如此,除了将日本人所居住的西郊新市区与中国人居住的北京城区有所隔离这一现实因素之外,更重要的考虑还在于其理论意义——自1898 年霍华德提出“田园城市”理论构想开始,绿带一直是欧美近代城市规划理论与实践中一个十分重要的规划要素,是防止城市无序蔓延、建设兼顾城市和乡村两方面有利条件的田园城市的重要规划手段。

再来看英国规划师阿伯克龙比(L. P. Abercrombie)主持的1944 年大伦敦规划——这是“梁陈方案”有所借鉴的一个重要规划案例。其重要规划措施之一即“在伦敦四周设置一条绿带,其位置正好就在1939 年战争爆发时的城镇集聚区的边缘;平均宽度为5 英里(8km),构成一个制止城市蔓延的有效屏障,同时这也给伦敦居民提供了很好的游憩地带”[11](图4)。对比“梁陈方案”,西郊规划的“新城”——行政中心区几乎是紧贴着北京城发展的,两者之间并没有绿带。另就新城距母城的距离而言,“梁陈方案”提出“新中心的中轴线距复兴门不到二公里”[12],而大伦敦规划确定的新城方案则“建在离伦敦20至35 英里(35 ~60km)的地方”[13]。“梁陈方案”与大伦敦规划的这种显著差异,应如何理解呢?

二、财政经济方面的一些讨论

图4:1944年大伦敦规划确定的绿带环(左)及其1944—1964年发展情况(右)

以上从规划技术方面对“梁陈方案”的一些讨论,由于较强的专业性而并不为一般人所了解或认识。除此之外,关于“梁陈方案”的大量议论主要集中在财政经济方面:“这个事情有一个问题,不现实。当时刚刚建立新中国,国家底子很薄很薄。再加上一个问题,1950 年就开始抗美援朝了,国家更困难了,就没有这个财力”[14];“这个方案,思路很好,但不切实际,在当时不可能完成。那时候,我们的经济水平是什么样?经过八年抗战和三年的解放战争,穷得一塌糊涂。如果另起炉灶,搞个新城,即便搞出来了,也只能因陋就简,到现在恐怕也得拆了重建。那时候,就只能往老城里挤呗”[15];“解放初期国家非常穷困,政府这么多机构,人民这么困苦,旧城里有很多王府可以利用,中央不能接受‘梁陈方案’。当时如果按照‘梁陈方案’做起来,要拿出一大笔钱来建设大量的设施,当时不可能那么做”[16]。

从财政经济方面分析“梁陈方案”难以施行的原因,道理是显而易见的,无需赘言。可问题的关键在于:在共和国成立初期,国家难道真的没有在西郊规划建设一个新区的财政经济能力吗?

数年前在“八大重点城市规划”历史研究的过程中,笔者曾将“梁陈方案”与大致同一时期产生的避开旧城建新区的“洛阳模式”进行了对比分析[17],旨在说明一个简单的事实:在新中国成立初期,国家并非没有足够的财政经济实力来规划建设一个新区,问题的关键点在于,规划建设的究竟是一个什么样的新区?

就“八大重点城市”而言,不仅洛阳的涧西区是规划建设在旧城以外的一个新市区,兰州的七里河区、西固区以及包头的新市区同样如此,它们都是在一片空地上建设起来的。不仅如此,与“梁陈方案”提出的新市区紧邻北京城区、便利于建设相比,兰州西固区和包头新市区与旧城的距离长达20km 左右,这些新区建设实施的难度以及其财政经济方面的代价,绝不亚于北京西郊的新市区,它们为什么会最终被建设起来、成为现实呢?

这显然主要是因为,洛阳、兰州和包头等规划建设的新市区,布置的主要是一些工业项目,在新中国成立初期国家一穷二白、政权亟待巩固的时代背景下,这些新市区是国家十分重要的工业基地,是提升国家国防军事实力的重要载体,具有突出的战略意义。因而,不论花费多少财政经济代价,无论要经过多么漫长的建设过程,政府一定要把它们切实地规划建设起来。在“一五”时期,我国城市建设强调“先生产、后生活”,“因陋就简”,正是为了集中力量,把有限的物力、财力用于生产建设,以加速国家工业化和现代化建设进程,此乃立国之本。

可是,对于“梁陈方案”所建议的在北京西郊规划建设的一个行政中心区,就要另当别论了,因为它涉及特殊而敏感的中国社会文化。

三、社会文化方面的影响因素

首都行政中心区,显然是为一个国家中央一级的各类行政办公机构所服务的,主要是一些政府办公建筑,而就我国城市营建的传统文化来讲,政府办公楼的规划建设是一个极为敏感的话题。特别是,中国自古就有“官不修衙”的文化传统。早在1930 年代,时任四川省主席的刘文辉曾明确要求:“如果县政府的房子比学校好,县长就地正法!”[18]回顾近代以来中国的城市规划建设史,尽管国民政府时期曾经大张旗鼓地开展中央政治区的规划设计工作,但这也是一个劳民伤财之举,甚至被批评为政府方面的昏庸腐败。1949 年中国共产党成为执政党以后,对于政府办公楼的修建,一直采取相当严厉的限制措施。

在中华人民共和国成立初期,政务院总理周恩来曾多次强调:“在新政府任职,不同于在旧社会做官,现在是人民的政府,是为人民服务”[19]。正因如此,新中国成立后的各级政府机构名称中,特别强调必须有“人民”两字。周恩来曾多次在不同场合一再表明,在他任总理时绝不建国务院办公楼。数十年来,党中央和国务院也多次发文,明令禁止各地的“楼堂馆所”建设。

就毛泽东而言,1949 年11 月26 日时他曾就各地修机场的经费问题给聂荣臻和刘亚楼批语如下:“各地修机场是一件大事,必须认真办理,只能用必不可少的钱,不能随意开大预算,请你们发统一指示”;12 月5 日,毛泽东以中央军委主席名义对刘亚楼等关于各地机场修复问题的报告作出转发批语:“我们同意此种办法。请华东军区及各军区即照此办理,请中财委即照此支付必不可少的一部分经费而拒绝支付一切可以减省的经费”[20]。

当时,解放战争仍在持续,机场修复的重要性不可谓不大,对其尚且明确要求“只能用必不可少的钱”“拒绝支付一切可以减省的经费”,那么,对于耗资特别巨大、情况异常复杂的中央行政区建设而言,是否属于“可以减省”的范畴呢?

作为北平解放初期负责首都行政房屋建设的一个重要机构——中央直属机关修建办事处,在其回忆录中指出:“中央机关驻地,根据形势的发展和要求,曾有人建议在‘新北京’统筹建造。但中央领导没有采纳,要求利用旧房,从简安排。”[21]该书中还披露了当时工作中的一个细节:中南海毛泽东主席所使用的“菊香书屋拟修建暖廊,一切均已布置,即将开工。被毛主席发现,坚决反对,没有施工”[22]。

以上种种情况,都表明了中国共产党所领导的人民政权的特殊性质,反映了与群众同甘共苦的基本精神[23]。

即便到了今天,中国的经济实力已显著增强,规划建设一个新的中央行政区,早已不存在财政经济方面的困难,但是,中央却迄今仍然没有谋划新的中央行政区建设,这是为何呢?恐怕也有社会文化方面因素的考量。

四、政治和外交方面的因素

除了财政经济和社会文化之外,政治和外交方面的一些情况对政府规划决策也有显著影响。1949 年10 月1 日中华人民共和国宣告成立时,全国还有大片的国土(如广东、广西、四川、贵州和云南等省区)尚未获得解放,海南岛和西藏更是直到1950—1951 年才解放。就之前获得解放的地区而言,也处于一种动荡不安的局面,许多社会问题亟待研究处理。

在共和国成立之初,台湾国民党政权权美帝国主义对上海和北京等地不断采取封锁、轰炸、特务武装袭扰等多种方式进行破坏和捣乱,1949 年10 月至1950 年2 月的空袭多达26 次[24]。以1950 年2 月6 日的“二·六”轰炸为例,国民党出动飞机17 架窜入上海市区上空,对北起吴淞、南至卢家湾一带,投弹百余枚,致使杨树浦、闸北、卢家湾地区的电厂、水厂、造船厂严重受损,1400 余间民房被毁,1600 余人伤亡,5 万余人无家可归[25]。

从财政支出来看,据统计,1949 年我国军费开支占全国财政收入的一半以上,1950 年仍占41.1%[26]。1950 年6 月朝鲜战争爆发后,面对国内十分薄弱的经济形势和亟待稳定的社会形势,中央毅然作出“抗美援朝、保家卫国”的重大决策,而同年11 月召开的第二次全国财经会议则被迫提出“把财政经济工作放在抗美援朝战争的基础上,战争第一”以及“边打、边稳、边建”的方针[27]。

在这样的时代背景下,新中国最为紧迫、最为重要的任务,当然是“建国”及政权如何进一步巩固的问题。而提出规模庞大、标准较高的中央行政区建设,显然是不合时宜的——“人民政府不可能像明成祖朱棣那样花十几年时间营建皇宫然后再迁都北京”[28]。

对于1949 年底的这一段时间而言,还有另一个必须引起特别注意的问题,这就是中苏关系的问题。自1949 年6 月毛泽东发表《论人民民主专政》后,中苏两国迅速缔结了友好互助的同盟。1949 年10 月1 日中华人民共和国宣告成立后,苏联政府于次日(10 月2 日)宣布承认中华人民共和国,两国建立了外交关系,这对新生的人民政权是强有力的支持。1949 年10 月5 日,中苏友好协会总会在北京成立,会议通过了《中苏友好协会章程》。与此同时,一大批苏联专家正在中国各地开展形式多样的技术援助工作。就1949 年8月底随刘少奇来华的200 多位苏联专家而言,他们大多是经济技术方面的顾问,主要被安排在东北地区和北京、上海等地工作。除此之外,当时在华工作的还有许多军事领域的顾问和专家,1950 年1 月以前至少有海军专家711 人,空军专家878人来到中国进行各方面的援助[29]。

苏联专家对中国的大规模技术援助,长达10 年之久,其中又以1949—1950 年的这段时期最为特殊,因为新生的人民政权尚在建立之初,治国理政和经济建设等的经验都严重缺乏,故而对苏联援助的依赖程度也就极为突出。

就当时中苏两国间一些援助事宜的沟通而言,不仅经济方面的苏联专家来华问题需要中国最高领导人直接与斯大林商谈解决,军事方面的一些苏联顾问的来华问题几乎也都是由毛泽东或周恩来亲自出面与苏联领导人联系或协商的,譬如,1949年10 月中国要求苏联派两名保卫专家来华以及11 月要求为全国总工会派一名顾问,都是以毛泽东的名义直接向斯大林提出的[30]。

更重要的是,1949 年12 月6 日,毛泽东离开北京赴苏联进行国事访问(图5),后又电请周恩来同去苏联,在毛泽东和周恩来的亲自参与和不懈努力下,中苏双方于1950 年2 月14 日在莫斯科共同签署了《中苏友好同盟互助条约》《中苏关于中国长春铁路、旅顺口及大连的协定》和《中苏关于贷款给中华人民共和国的协定》等文件。毛泽东和周恩来后于1950 年2 月17 日夜离开莫斯科返华。

由此不难理解,在1949 年底前后,中苏关系是涉及新中国建国方略的一个十分特殊而重大的政治和外交问题。这一点,也就在根本上影响和决定了中国的高层领导对待与苏联专家有关的一些事项的基本态度。正如1949 年8 月27 日刘少奇在中共中央东北局欢迎苏联专家的干部大会上的讲话:“我们的同志在工作中与苏联专家的关系只能搞好,不能搞坏,如果出现搞不好的局面,我们的同志要负责任。这就要‘有理扁担三,无理三扁担’,我们必须严格要求自己。”[31]刘少奇这次讲话中谈到的口头禅“有理扁担三,无理三扁担”,也成为当时中国政府处理苏联专家相关问题的一个重要原则。

就1949 年来华的首批苏联市政专家团而言,在他们于1950 年5 月结束在华工作返回苏联之后,中国政府方面仍然保持着与他们的沟通、联系和友谊。譬如,1951 年12 月时,根据彭真的指示,中共北京市委经由外交部向1949 年首批苏联专家团的17位苏联专家赠送了刚于1951 年10 月出版的《毛泽东选集》(第一卷)精装本各一册。苏联专家收到赠书后,于1952 年5 月致函中共北京市委,回赠刚出版的《毛泽东选集》(第一卷)俄文版12 册;1952 年7 月,中共北京市委又回函给苏联市政专家团成员,赠送刚于1952 年4 月出版的《毛泽东选集》(第二卷)精装本17 册(中共北京市委,1952年)(图6)。再以苏联专家巴兰尼克夫为例,1951 年4 月初,北京都委会也曾专门研究并致函外交部请求协助,“拟聘苏联建筑专家巴兰尼可[克]夫同志为本市都市计划委员会名誉顾问”[32]。

图5:《人民日报》刊载关于毛泽东出访苏联的报道(1949年12月18日)

图6:首批苏联市政专家收到《毛泽东选集》(第一卷)后给中共北京市委回信的中译稿(左,1952年5月31日),以及彭真给首批苏联市政专家致谢并呈送《毛泽东选集》第二卷的信函(右,1952年7月20日)

在这样一种中苏两国亲密无间、苏联专家备受尊敬的政治和外交的背景条件下,对于“梁陈方案”所提出的与苏联专家建议不尽一致的一些意见,中国一些领导者应当如何考量?又会做出何种决策呢?推想起来,想必即便是“梁陈方案”所提意见完美无缺,而苏联专家所建议内容漏洞百出,恐怕也不会轻易接受“梁陈方案”的意见吧?!何况“梁陈方案”实际上也并非完美无缺呢!

陈占祥曾回忆:“但是,时隔不久,这一《建议》却被视为与苏联专家‘分庭抗礼’,与‘一面倒’方针‘背道而驰’ 。”[33]这一点,也许是决定“梁陈方案”命运最主要、最核心、最关键的因素。

五、规划决策各种影响要素的分层现象

城市规划是对城市各项建设事业所作出的综合部署,是对一定时期内城市长远发展的整体谋划,因而,城市规划的决策必须要兼顾各方面因素及其种种潜在的影响,进行综合平衡,合理决策。

就以上所讨论的与“梁陈方案”决策有关的各层面因素而言,它们对规划决策产生影响的程度以及优先次序是截然不同的。在规划技术层面的一些问题,比如中央行政区在西郊或其他位置选址、采用何种城市设计方案及具体的空间艺术等,显然不能与财政经济层面的一些问题相提并论。而一旦与社会文化层面的因素相比,财政经济层面一些因素的重要程度又显著降低。各个方面的影响因素,最终又要受到最根本的政治因素以及与之密不可分的外交因素等的制约和统帅。这一点,或许可以归纳为规划决策各种影响要素的分层现象(图7)。

图7:各种因素对规划决策产生不同影响的层次示意图

这样的一种规划决策影响规律及分层现象,也反映出城市规划工作的内在本质及固有特点。“就城市规划工作来讲,应该分为两个部分,一个是规划的政策研究结论,一个是技术研究结论”;“规划的政策研究,也就是和政治结合最密切的阶段。所谓政策研究,主要是城市规划的政策、原则、方向,还有其他一些大的方面”,“规划政策研究的这些方面,都是原则性的一些内容,是和政治密切结合的,是党的整个方针政策在规划工作方面的一个深化,这是主要的。与此同时,才是城市规划的手法,或者叫技术方法、技术手段”;“这两个方面是相呼应的,前者也就是在中央领导同志所确定的一些大的方针政策的指导之下,关于城市规划工作的一些基本原则,而城市规划工作的技术手段,[当时]主要就是由苏联专家的建议 相配合”[34]。

在这个意义上,如下对“梁陈方案”的评价,或许是较为睿智的:“梁思成和陈占祥提出的规划方案,应该说只是他们的一家之言。对于城市规划工作而言,首先是党的方针政策的体现。城市规划不能离开党的方针政策,城市规划不可能是纯技术的工作”,“他们缺少点政治艺术,城市规划不能脱离政治艺术”,“‘梁陈方案’最主要的问题是没有进行综合平衡”[35]。

透过“梁陈方案”事件,也给广大规划师以有益的现实启示,城市规划工作者仅仅具备规划设计的专业技术素质和能力还远远不够,同时还必须要强化政治意识和政策观念,能够从社会和政治层面更综合地考虑有关规划问题,从而有效提升城市规划工作对接公众和服务于社会的能力。

注释

[1] 李浩. 还原“梁陈方案”的历史本色——以梁思成、林徽因和陈占祥合著的一篇评论为中心[J]. 城市规划学刊,2019(5):110-117.

[2] 北京建设史书编辑委员会编辑部. 建国以来的北京城市建设资料“第一卷:城市规划”[R]. 1987:14.

[3] 刘小石. 城市规划杰出的先驱——纪念梁思成先生诞辰100周年[J]. 城市规划,2001(5):45-49.

[4] 佚名. 老北京城方案,梁思成就一定正确吗? [EB/OL]. 公众号“设计饭”. https://mp.weixin.qq.com/s/B52 NJK7iaOa34DLn2zxJSA.

[5] 佚名. 梁思成对彭真市长说:50 年后,历史将证明你是错误的,我是对的[N/OL]. 搜狐网,2019-01-29. https://www.sohu.com/a/292099392_100035647.

[6] 赵瑾2014 年9月18日对笔者的谈话。

[7] 陶宗震2012年5月前后的口述,根据吕林提供的录音磁带(电子文件)整理。

[8] 王瑞珠2019 年9月25日对笔者的谈话。

[9] 梁思成,陈占祥. 关于中央人民政府行政中心区位置的建议[M]. 国家图书馆收藏,1950-02:18-19.

[10] 北平市工务局. 北平都市计画大纲旧案之一[R]// 北平市工务局. 北平市都市计划设计资料第一集,1947:60.

[11] 彼得·霍尔,马克·图德-琼斯著.城市和区域规划(原著第五版)[M].邹德慈,李浩,陈长青译.北京:中国建筑工业出版社,2014:71.

[12] 同[9]:1.

[13] 同[11]。

[14] 齐康2016 年11月9日对笔者的谈话。

[15] 彭一刚2017年7月29日对笔者的谈话。

[16] 黄天其2018 年5月3日对笔者的谈话。

[17] 李浩. “梁陈方案”与“洛阳模式”——新旧城规划模式的对比分析与启示[J]. 国际城市规划,2015(3):106-116.

[18] 佚名. 政府房子比学校好,县长就地正法[J]. 文史博览,2011(9):41.

[19] 中共中央文献研究室. 周恩来年谱(一九四九—— 一九七六)(上卷)[M].北京:中央文献出版社,1997:4.

[20] 中共中央文献研究室. 建国以来毛泽东文稿(第一册)[M].北京:中央文献出版社,1987:163,180.

[21] 中直修建办事处. 为中直机关修建三年——中共中央直属机关修建办事处回忆录(1949—1952年)[R]. 1990:36.

[22] 同[21]。

[23] 董光器. 古都北京五十年演变录[M]. 2006. 南京:东南大学出版社,p14.

[24] 沈志华. 苏联专家在中国(1948—1960)(第三版)[M]. 北京:社会科学出版社,2015:65.

[25] 贾彦.1949—1950:谁为台湾轰炸上海提供了目标?[N/OL].东方网,2013-12-17[2019-04-15]. http://history.eastday.com/h/20131217/u1a7833902.html.

[26] 《当代中国》丛书编辑部. 当代中国财政(上)[M]. 北京:中国社会科学出版社,1988:34.

[27] 金春明. 中华人民共和国简史(1949—2007)[M]. 北京:中共党史出版社,2008:26.

[28] 董光器. 古都北京五十年演变录[M]. 南京:东南大学出版社,2006:13.

[29] 同[24]:62.

[30] 同[24]:68-69.

[31] 李越然. 外交舞台上的新中国领袖[M].北京:外语教学与研究出版社,1994:4-10.

[32] 北京市都委会. 关于聘请及任用专家、工程技术人员的报告及有关文件[Z].北京市都市计划委员会档案,1951:5. 北京市档案馆,档号:150-001-00050.

[33] 陈占祥. 忆梁思成教授[M]//《梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集》编辑委员会.梁思成先生诞辰八十五周年纪念文集.北京:清华大学出版社,1986:53.

[34] 徐钜洲2015年10月20日对笔者的谈话。

[35] 柴锡贤2017年4月15日对笔者的谈话。

图片来源

图1:梁思成,陈占祥. 关于中央人民政府行政中心区位置的建议[R]. 国家图书馆,1950.

图2:中共北京市委组织部等. 中国共产党北京市组织史资料[M]. 北京:人民出版社,1992:2.

图3:作者绘制。工作底图为1939 年12月北京都市计画要图之1941年重印版。“梁陈方案”截取自《梁陈建议》附图一:行政区内各单位大体部署草图(附与旧城区之关系)(1950 年2月)

图4:[英]彼得·霍尔,马克·图德-琼斯著.城市和区域规划(原著第五版)[M].邹德慈,李浩,陈长青译.北京:中国建筑工业出版社,2014:72,79.

图5:《人民日报》社. 巩固中苏两国邦交,发展中苏人民友谊!毛主席访苏会见斯大林大元帅[N]. 人民日报,1949-12-18(1).

图6:中共北京市委. 关于赠送苏联专家阿巴拉莫夫等人毛泽东选集的文件、工商联、北京市粮食公司庆祝中共诞生三十一周年给彭真同志的贺信[Z].1952:21-22. 北京市档案馆,档号:001-006-00688.

图7:作者自绘