傲慢与轻蔑

——荷兰在制造

2021-05-19赫尔曼贝赫艾克HermanvanBergeijk朱莹ZHUYing

[荷]赫尔曼·凡·贝赫艾克 Herman van Bergeijk 朱莹 ZHU Ying

“荷兰的当代建筑师并非世界上最赋才隽的建筑师。10 世纪以来,其在我国建筑领域的无所作为,被自负和无稽之谈的烟幕笼罩。

——R. Kousbroek,《荷兰:居住的帘幕》(Nederland: een bewoond gordijn),1987 年

荷兰建筑在世界范围内享有很高的声誉。几年前,德国出版社塔森(Taschen)的御用作家菲利普·朱迪狄欧(Philip Jodidio)认为“荷兰的建筑和设计很热门”。他还说:“他们在表面上的迟钝或干燥之下,有一颗虚妄和冒险的心,愿意尝试去到无人企及的地方。[1]”荷兰建筑研究所(现直呼“新研究所”)原所长奥雷·伯曼(Ole Bouman)曾坦然而自豪地宣称,荷兰成为“世界第一大国”的成功因素之一,便是为年轻且雄心勃勃的建筑师们提供了实验机会。[2]对此,我恕不同意,我认为,荷兰建筑师不再是《星际迷航》的探险家,而是国内和国际经济市场中的竞争对手。他(她)们为取得成功而采用了不同策略,其中唯有——当然这并非是最不重要的——自我广告。

最近的建筑指南很难跟得上荷兰的建筑发展态势。这个国家似乎在苦心孤诣的建筑创作中耗尽了精力。尽管有许多将目标定格于“现实”的建筑作品已被很好地推广,但建筑业的消耗在一段时期内仍是个问题。虽然媒体总要时不时地发布新消息,以使荷兰人能够相信,自身仍处于这个现代国家的鼎盛时期。这种情形从道德到经济有不同的含义,甚至在诸多方面,已处于社会“病态”的困境之中。建筑业及建筑旅游业均是国家经济发展的重要支柱,特别是前者,更易成为经济全球化的牺牲品。建筑业已是“利润垄断”的重要组成部分。

传统与现代

已意识到自身在欧洲疆界上的特殊处境的荷兰,试图继续扩大其世界贸易中心的重要地位。为了站在现代性前沿,他必须捍卫自身不受各种竞争对手的侵害。这一姿态的确立,导致了荷兰社会各方面的不同后果。为更好地掌控实际局势,荷兰早在第二次世界大战爆发前,就已发动了一场攻势。建筑、城镇规划和总体规划是荷兰政府和不同文化、政治团体的关注焦点。2000 年时卡洛·韦伯(Carel Weeber)在宣扬“野蛮生活”的建筑攻势中获得了更多主动权,并借此声称对美学不感兴趣。[3]这一结果不仅导致建筑风格的不和 谐,也导致建设质量降低和整体性瓦解。韦伯实际上是在鼓吹国家和地方当局应放宽对建筑业的管制。他认为:“规则”,导致无效的方法且妨碍创造力;而“自由”,会给予更大的变化,使建筑行业受益。规则,还构成了“城市视觉质量计划”[4]政策的基础,该政策已流行了几年,时至今日仍具影响力。但颇具讽刺意味的是,韦伯最负盛名的色彩强烈且朴素的建筑创作,却不具备一点点的“野性”?诚然,既挑衅又矛盾的态度是他的代表,但就荷兰人而言,这种心态也颇具标志性。若回顾历史,我们可以得出结论——荷兰知识分子在许多场合都关注并提倡“丑”的概念。荷兰现代建筑大师亨里克·彼图斯·贝尔拉格便是其中之一,康斯坦丁·惠更斯(Constantijn Huygens)写道:荷兰人虽着装不合时宜,但他们有着认为合适且实用的特殊穿着方式。荷兰人有能力将“丑”售卖为新的“美”。

第二次世界大战为重新思考荷兰的未来提供了机会。战争期间,大量的规划已然进行,不同团队间的讨论一直很激烈,这均为荷兰建筑界增光添彩,也为所谓的福利国家建设奠定基础。国外的财政援助,特别是马歇尔计划的财政资金,推动了荷兰自战争结束后就已可见的美国化进程。“重建”是战后几年的初始口号,因为被轰炸的城市、被摧毁的场所必须予以重建。建筑产能被和谐地分至不同的社会潮流中。意识形态似乎不是关键,共生、共容才是。功能主义者有自己的任务和重点,如新城纳赫勒(Nagele),而传统主义者负责如米德尔堡(Middelburg)和雷嫩(Rhenen)等其他地点的重建和建设。

荷兰政府的总体主张是科学现代化并与时俱进,但荷兰的科学技术院校在方法和意识形态上则表现出了些许分化。大学的场所建设反映着建筑实用主义风格的流转。创作者中有些是代表传统的建筑师,另一些则是更趋现代的建筑师,如J.H. 范登布罗克(J.H. van den Broek),他因曾与贾普·贝克马(Jaap Bakema)合作设计鹿特丹的第一个商业中心——莱恩班(Lijnbaan)项目使其闻名。[5]到了20 世纪50 年代初,愈演愈烈的争吵演变为辩论。一些建筑师通过使用预制和标准化的社会住房项目赚了很多钱。旧战壕变得清晰可见,如杜多克(Willem Marinus Dudok)就无法与范·提扬·恩马斯坎特(Van Tijen en Maaskant)这类更现代的建筑师们相处。因为他们对一座城市应如何设计的理念截然不同。杜多克坚持一种更封闭的城市景观,有时是由高坡顶建筑物来构成。而主导现代的建筑师则赞成更开放的构筑方式,他们期待平屋顶,认为其能彰显未来社会新方向。以此种因果关系,分开了建筑所肩负的权与责。即便如此,自20 世纪50 年代中期起,问题依然凸显并愈演愈烈且颇具破坏性。在战争期间完成学业的年轻建筑师正急切地找寻机会,这些20世纪50 年代愤怒的年轻人,无论是画家、诗人还是建筑师,越来越渴望被关注。

在建筑方面,“和平”最初是在Forum杂志上建立的,但好景不长,十年后年轻的建筑师们突破了屏障,以“十人小组”(Team Ten)为代表,他们与现代建筑运动的领衔者们决裂了。“十人小组”希望改变对城市的主导态度,不太赞成现代建筑运动权威所提倡的激进价值观。阿尔多·凡·艾克(Aldo van Eyck)的孤儿院项目被誉为是开创性的。他在阿姆斯特丹建筑学院(Academy of Architecture)的执教生涯中培育了不少门生,并令在代尔夫特理工大学毕业的赫尔曼·赫兹伯格(Herman Hertzberger)也为之折服。但新的争吵还是发生了,凡·艾克将他的学生皮特·布洛姆(Piet Blom)的建筑作品介绍给他在“十人小组”共事的同事,却未被顺利接受,特别是冷酷的史密斯森夫妇(Smithsons)。此时的Forum 杂志已是年轻一代心声的代言人。赫尔曼·赫兹伯格是这本杂志的秘书,也是争吵的调解人,他一方面要面对的是诗意的凡·艾克;另一面则是更具务实态度的雅各布·贝克(Jacob Bakema)。在20 世纪60 年代初,赫兹伯格开始建造阿姆斯特丹学生公寓,这缘于他赢得的设计竞赛,但他仍受到勒·柯布西耶(Le Corbusier)的极大影响,很快便开始以更具结构性的方式来工作,并在更大的体系中重复个体元素。荷兰比尔希中心(Centraal Beheer)主体办公空间是采用此种方法成就他最著名案例之一。

延续与新生

尽管全新的城镇规划已备受关注,如纳赫勒新城,但对阿姆斯特丹而言,其城镇规划仍是领先的。和任何一座城市一样,阿姆斯特丹也需要被阅读,但阅读它的途径是多元的。但如果我们试图要标明荷兰首都应具有的城市特征时,我们很容易就陷入困境。阿姆斯特丹似乎无视城市的最终定义。穿行其中的汽车、自行车、出租车等公共交通,它们构成了城市更复杂的一部分,也包括毒品、妓女、罪犯、游客及其他依附于阿姆斯特丹城市资源的人。夜生活、酒吧、咖啡馆、餐馆和迪斯科舞厅也是城市形象的一部分。如此种种并非一成不变,而是通过不同方式赋予一座城市的勃勃生机,但不要忘记,承托了这幅城市画卷的桥梁和运河。荷兰人有着一种非常独特的方式来看待国家的首都和自身的历史。特别是阿姆斯特丹并非政府所在地的事实,为这座城的身份认同带来分歧。回溯到16 世纪荷兰独立战争时期,阿姆斯特丹仅是一座勉强服从于新教徒统治的天主教城镇。对许多人而言,阿姆斯特丹是整个荷兰的代名词,但对荷兰人而言,情况却并非如此。阿姆斯特丹是个例外。

时至20 世纪,荷兰在各方面都取得了现代化发展,纵使阿姆斯特丹的城市外观始终不那么现代,但这座城最终成就了它的民主、宽容、友好……甚至是疯狂,从另一方面而言,这个国家也如此。尽管过去的几年经济问题和城市发展问题一直存在,但骄傲已造就了巨大的轰动效应。人们只需研究荷兰最近的文化和社会发展状况就能看到,这个社会距离全面崩溃的边缘有多近,金融危机其实并没有太大影响。以特定视角看待事物的建筑爱好者们对城市的认知视野是极其有限的。他们往往只专注于自身认为有趣的现象。有时,他们对这座城市的游览不过是对现代亮点是否仍存在于城市的检验。如果这成了阅读城市的唯一方法,疯狂就不再遥远,也许这就促生了现代化的基本范畴——知道什么是真实、什么是有趣、什么是可论争的,却没有人对那些构成城市肌理的老建筑给予过多关注。若没有从久远历史中穿梭而来的它们,阿姆斯特丹的气质肯定于今大不相同。阅读这些建筑,我们便可以更好地了解昨日的城市蕴藏了什么。武器贩子、宗教派别、富人、穷人、商人,都在城市格局和风貌上留有印记。19 世纪末的学说被20 世纪的一场教育攻势所淹没,这场攻势为城市带来了诸多大型住宅区及配套产生的更优质的学校、公园,还有那些在19 世纪没建立起的机构[6]。只有考虑到城市多元、多维的现实,我们才能理解为什么某些街道依然照常运行,为什么水在城市的某处会占据主导,而在他处则完全相反。一方面,阿姆斯特丹一直被视作艺术品,另一方面,它亦是各种干预的牺牲品,这不仅是美学、社会上的,也是经济上的。结果就造就了城市中的小冲突和小矛盾的充盈。

德国建筑评论家卡尔·舍夫勒(Karl Scheffler)在其1930 年出版的关于荷兰的主要论著中,对阿姆斯特丹的美倾注了诸多文笔,但也指出,这座城或许无法被挽救,它终将成为现代大都市体系的牺牲品。但这却成为范·埃斯特伦(Cor van Eesteren)扩建规划[7]的积极因素之一——阿姆斯特丹可以合并“其他”(图1)。因为旧城的历史定位和空间结构是如此明确,以至后期新增的区域,都不会被视作威胁。埃斯特伦的扩建强调的不是美学的,而是功能性的。他认为新区不应受制于阿姆斯特丹的“味道”或风格中,而要呈现出截然不同的面貌。但最近的人们发现,那些中央火车站附近的岛屿,有些却真正的分裂了:它们虽独立于城市,却仍在模仿阿姆斯特丹的空间形态或风格特征。成了小阿姆斯特丹的它们,强调着老城不断延伸出新城的事实。重复阿姆斯特丹的乐趣虽值得称赞,但人们不能把“重复”看作是现代城市规划的延伸,正如舍弗勒(Scheffler)所看到的那样。这显然是人为的,亦如马德罗丹小人国(Madurodam)在阿姆斯特丹被再一次大规模实现一样。尽管如此,它们还是对这座城市的复杂性和复杂的历史,作出了有趣的贡献。我们希望这些区域能恰如其分地告知游客这座城市的过往。

规划、保护和建设形成了微妙的平衡,并随时间的推移而被详尽探讨。在此视角下,我们应警醒这样的事实:阿姆斯特丹的风景,是世界上最美的城市风景之一,但并非源自其重要的艺术价值及由少数几栋保护建筑所塑造出的美。它的美源于立面的完整性,从颜色、比例、街道临河立面与运河景观的相互影响,以至街道和运河轮廓线的相互交融……如果仅去保护显要的历史建筑,城市整体景观终将不可避免地遭到破坏和侵蚀。1952 年,不同机构所发表的声明就曾提及此观点,时至今日,仍有意义。无论是水上交通、乘坐飞机,骑自行车还是徒步旅行,旅行者均能产生相同的感受。这并不意味着阿姆斯特丹的每项建筑举措和更强的干预都是成功的。某些开发项目已在城市及中心地带留下破坏性痕迹。然而,它们的存在始终是清晰的讯号,是城市不同发展阶段的标志,也是地方政府认为提升生活方式并使其成为荷兰最具价值城市的举措。尽管我们可对此提出严重质疑,但阿姆斯特丹还在以某种途径展示着“仍然存在于城市区域内的、引人注目的空间和城市逻辑”。很不幸,最近的研究表明,致力于城市文物保护的学者们几乎没有考虑到这一点。这也说明,有时在阿姆斯特丹的城市规划及其治理者身上,很难找到保护城市整体景观的逻辑和思维。

图1:1934年阿姆斯特丹扩建规划

城市领域是由一种时尚浪潮甚至是对未来的天真观点所决定的,几乎未提及已一次又一次塑造了城市的历史力量,力量背后也蕴含了诸多人为矛盾。对于16 世纪和17 世纪的城市规划,范·埃斯特伦(Cor van Eesteren)的城市发展规划,针对不同岛屿及荷兰最南部城市发展愿景上,存在着不可逾越的差异。几个世纪以来,虽然商业常是城市发展的主因,但对其是否会一直存在并成为决定城市发展内在逻辑的观点,并未得到普遍认同。如果没有商业贸易,阿姆斯特丹和荷兰不会是现在的样子。在旁观者眼中,阿姆斯特丹是荷兰人“创造城市”的象征——城市和景观是可创造的,人类控制着环境——典型的荷兰意识形态!过度的设计往往导致此种结果,特别是对历史环境的损害终将无法修复。2012 年4 月在鹿特丹举办的“创造城市双年展”(The Biennale Making City)就证实了这种过度控制的病态。该活动还附带了一个目录[8],作为案例的佐证。

20 世纪70 年代,在新干预政策的主导下城市中心被重新设计,其中某些城市区域被废弃,因而导致许多骚乱。城市更新并不总是受到原住民和棚户区居民的欢迎,许多人想离开城市,住进更安静的社区,远离犯罪和噪声。20 世纪60 年代,在阿姆斯特丹南部建设了布利米尔郊区(De Bijlmermeer)。这个大规模的邻里社区能够缓解城市人口的急速增长。然而,从消极的角度看,布利米尔郊区更像是康斯坦特·纽文休(Constant Nieuwenhuys)对《新巴比伦》(New Babylon)[9]的一种复刻。因此,另一种规划浮出水面,在与首都保持一定距离之处开发一座新城,但距离不能太远,以至于无法“迁徙”地生活。主要由政治家们操刀设计阿尔梅勒市(Almere)成就了这片虚静之地,在20 世纪八九十年代,它成了住宅和其他类型建筑的实验场,几乎所有的荷兰著名建筑师均在此留名,在仍存在着根本性问题的城市中持续建造(图2)。事实上,其中的四个市区,人们直到最近才开始讨论彼此间缺乏核心联系。阿尔梅勒一直是荷兰住房政策的重要矛盾点,且已成样板。[10]当然其自身也在拼命地争取这个位置,并与地区间的其他项目竞争,比如阿姆斯特丹的艾瑟尔堡(IJburg)的新土地和住房开发项目[11]。但除去“卓越的建筑城市”的隆重称号外,阿尔梅勒的生活场景却令人生厌。自从莱顿的莱茵河区域(Leidse Rijn)被设想成能容纳约8 万人的“新城”或更好地依附于乌得勒支后,竞争就变得越来越激烈。阿尔梅勒已是建筑师和城市规划者的主要游乐场。

重塑与激活

在荷兰,另外的两座大城市,海牙和鹿特丹,市中心的更新项目至关重要。海牙试图委托国际著名建筑大师主持设计,以使市中心更具吸引力。从里卡多·波菲尔(Ricardo Bofill)到阿尔巴罗·西扎(Alvaro Siza),从阿尔多·罗西(Aldo Rossi)到理查德·迈耶(Richard Meier),所有人都有机会建设城市。通常设计干预仅限于建筑层面,其作用规模对周围环境的影响很小。一个例外是海牙市中心与中央火车站之间的区域,以理查德·迈耶设计的海牙新市政厅为标志,其内,罗布·克里尔(Rob Krier)受委托设计了一小块现被称为“De Resident”的区域。这是少数几项实践了一定程度上的城市化案例。[12]另一个超出预期状态的是OMA 设计的以提高城市中心吸引力为根本的,海牙中心站有轨电车隧道。尽管建造复杂导致成本极高,但它还是提升了城市中心的高聚集度,刺激了大型商店的生机。

鹿特丹也选择类似做法,并常扬言自己就是荷兰的建筑之都,其目标是建造更多的高楼大厦以创造荷兰 “真正的心脏”。经过二战后的多年重建,尤其是整个社区被摧毁再建,鹿特丹又迎来了城市更新的岁月。20 世纪八九十年代开发的从鹿特丹中央火车站到霍夫林(Hofplein)的区域。“摩天大楼”沿着威纳(Weena)街轴线开始建设。同时为了凸显有趣的城市入口,新的火车站也拔地而起,但几乎所有建筑对市民的幸福感而言没有任何贡献。火车站附近的高层建筑正是荷兰建筑师们相互竞争的结果,而这种竞争已显露出他(她)们在进行此类建筑创作时遭遇的困境。由邦内马建筑师事务所(Bonnema Architects)设计的“石板”,是一家保险公司在20 世纪80 年代所拥有的惊人财富的标志。此种形态却让我们联想到斯坦利·库布里克斯(Stanley Kubrick)的《太空漫步2001》(Space Odyssey 2001)电影开始时呈现的对文明产生强大影响的“石板”[13]。然而,建筑中的“石板”并没有产生如影片相同的效果,鹿特丹也绝非是想象中的疯狂城市。韦纳街的轴线最终将在本特姆和克劳威尔建筑事务所(Benthem Crouwel)及其他的建筑师手中结束(或许也是更好地开始)。

图2:2007年雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的阿尔梅勒规划分析

本特姆和克劳威尔建筑事务所已重新设计了史基浦(Schiphol)机场,并将其改造成功能、流线良好的机器。在鹿特丹中央火车站项目中他们也履行了同样的责任,将其设计为不同交通流线交汇的中枢。一方面,火车站构筑出城市的宏伟入口,并在诸多方面为人群服务。另一方面,步行线路、地铁、公共汽车、电车、小汽车和高速列车以及商店和其他公共设施等,均被整合于完美的换乘场所内。新的铁路、通往法国的特快列车、从鹿特丹开往德国的货物铁路运输线等的建设,使我们有机会从美学层面思考这类设计项目。工程师和建筑师被迫在一起工作。当然,荷兰在大型基础设施建造工程上有着自身的传统。1953年的洪灾刺激了三角洲工程(Delta works),这是一系列的堤防,旨在保护荷兰西部免受海洋力量的侵袭。其中的建筑瑰宝是NOX 建筑师事务所和卡兹·欧斯特豪斯(Kas Oosterhuis)设计的两座水上亭子。他们从高级工程师的阵营中脱颖而出,成为奇怪的个体。即便这些“纪念碑”不顾一切地展示建筑与计算机科学并驾齐驱,却无法满足公众长久以来对建筑的欲求。

工程艺术与建筑的结合也是MVRDV引人注目的设计架构及其理念体系的重要组成部分。MVRDV 是一家因“发明”而久负盛名的公司,但其潜力很快就丧失了。“发明”几乎变成了对项目建筑质量毫无提升的花招和特技。他(她)们对于VPRO 工作室的创作,更倾向于在无任何城市条件限定的场地上,基于多种媒介的“图标式”建设。这虽然开辟了一个开端,但环顾四周,项目更像是一座孤立的主题公园。MVRDV 在鹿特丹市场大楼项目中也怀有相同的希冀,力图创造某些前所未见的新事物。令人震惊的应是MVRDV通过建筑项目和书籍操纵现实的方式,而这无疑是该公司对学科的重大贡献。解读MVRDV 已成为一项运动和义务,尤其对那些正苦苦寻找其他设计参数的学生而言。几年前,Farmax 这本书仍极受欢迎,但也证实其对建筑面积比的关注,相较于建筑学而言没有多大触动。然而,也有批评家赞赏该公司在超越建筑纯粹可见性方面的尝试。巴特·鲁斯玛(Bart Lootsma)是少数几位希望与建筑师保持同一步调的作家,他将“MVRDV 对民主和社会直言不讳的乐观信念”描述为是 “极其重要和勇敢”的。因而,MVRDV 对“理论”贡献了极端积极的解释。[14]虽然鲁斯玛并不缺乏历史知识,但他本身就是一位沉溺于现有理论浪潮中的人,太容易将建筑创作演变为纯粹的哲学练习。

近来的事态表明,MVRDV 的设计理念显现出另外一面,并引发人们的关注,他(她)们的项目“云”与被攻击的“双子塔”境遇相似。韦尼·马斯(Winy Maas)从逻辑层面出发的纯粹辩护也未能化解以上局面。但他表示,工作室只是在寻找“空图标”,这些图标无需通过或正常, 或巧妙,或复杂的图像学程序“读取”——这是不需要的吗?相似之处不言而喻。在鹿特丹,他们的市场大厅和仓库大楼是游客们惊叹不已的地标。但对于有关建筑学建构的根本性讨论,它们几乎没有贡献。他们喜欢去探求发现(trouvés),是基于对他人已提出的某些构想做进一步地阐释。阿凡达的世界对其而言,是一个可重复构建的现实。韦尼·马斯是著名、圆滑且健谈的首字母缩略词推销员,他在这类项目中所建构的故事,本身是迷人的,但很难从建筑学专业对其进行衡量,设计仅仅是对学科的延伸。他将博伊曼斯范伯宁恩博物馆的公共艺术仓库项目解释为一种语境化而非去语境化。但其设计只不过是城市环境和社会发展想要又似乎需要的海市蜃楼。正如已故的沃纳·西因(Werner Sewing)在《方向》(Bildregie)中所言,这些建筑只不过是图像主导的表面结果。它们有吸引力,但当我们的注意力被转移到其他事物上时,这种吸引力荡然无存。他用“建筑纪念”一词来形容此种境遇。昨日是过时的见闻,而一味强调项目的独创和天才性,则导致了对孕育天才之地的场所精神的完全忽视。几乎无人尝试去倾听环境的低语,这是只有经过艰苦工作才能被理解的诉求。

让我们回到鹿特丹,Kop van Zuid 城市复兴工程于20 世纪80 年代启动,重新开发了城市中心以南的区域。[15]虽与迈阿密、新加坡等其他城市相比,市中心贡献了毫无新意的城市景观,但旧码头区却成为中产阶级化的对象。通往Kop van Zuid 的主要标志是由本·范·贝克尔(Ben van Berkel)设计的著名的伊特拉姆斯大桥(Erasmus Bridge),这也影响到了圣地亚哥·卡拉特拉瓦(Santiago Calatrava)。后来,卡拉特拉瓦在史基浦附近设计了三座不太壮观的桥梁。鹿特丹也被某些建筑师的“二流”项目所困扰。无论是诺曼·福斯特(Norman Forster)还是伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)(尽管他们已在阿姆斯特丹水域建造了新的大都会),其作品虽备受关注,但却未达到之前作品的质量。不得不说,在这些作品附近,Mecanoo 建筑事务所设计的高层建筑的质量甚至更低。

很长一段时间以来,港口城市最有趣的项目是就雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的康索(kunsthal)现代艺术中心(图3),这是基于不同材料、设计方法等的创新实验。这座建筑与海牙舞蹈剧院一同为库哈斯在荷兰树立了声望。一开始,他对20世纪20 年代的大师们进行了崭新阐述或重新解读,后来他更致力于可受版权保护的“发现”,游走于“普通城市”和“垃圾空间”之间,力图克服过于明显的相似性。在康索艺术中心项目中,他尝试了现代主义的异化概念,不同特性的材料被冷冰冰地放在一起,以便创造效果,激发使用者在体验中的各种感官。虽然库哈斯最有趣的作品在国外还未被挖掘。但多亏了双年展,他出版了以“基本法则”对建筑史追本溯源的书籍,以此成为建筑界的官方圣人。库哈斯在某种程度上刺激了建筑专业的考古学。鹿特丹的建筑远非蔚为壮观,甚至如乳齿象般的“鹿特丹大楼”也是库哈斯30 年前就已提出的想法。负责城市再开发的官员们缺乏全球视野,其观点是片面的。这就导致了此种境遇——鹿特丹更多地呈现为单一建筑的集合,而非真实步行维度上的景观。人们只有从远处看,这座城才会在马斯河畔(Maas)上呈现为一座小纽约。城市化的缺失、成功活化公共空间案例的缺乏,催生了大量的理论研究,但这些研究无法掩盖真正的问题,即城市政策、愿景往往是政治计划的受害者。历史学家凯斯·舒伊特(Kees Schuyt)、建筑历史学家埃德·塔夫纳(Ed Taverne)与其他学者共同创造了“流沙社会”[16]的概念,此社会常成为某种模式和肤浅新趋势的牺牲品。[17]而今,似乎再也没有将荷兰社会束缚在一起的因素了,人们很难找到共同的身份认同。此种境况对建筑业也产生影响。对图标的狂热追逐催生了此种建筑,它们未显示出对当前环境、文脉的关注,却以公然的方式彰显自我意识。

竞争与策略

荷兰西部地区的建筑活动一直受到不成比例的关注,这一定引起了东部的沮丧。北部的格罗宁根(Groningen)或南部的马斯特里赫特(Maastricht)等城市,也试图与西部的主要城市竞争。格罗宁根邀请了著名的意大利建筑师,如阿道夫·纳塔利尼(Adolfo Natalini),亚历山德罗·门迪尼(Alessandro Mendini)和乔治·格拉西(Giorgio Grassi),要求他们必须以崭新的设计方式营造新城的活力体,为城市文化带来新刺激。正如格罗宁根的城市“奇点”已从周边的历史遗址演变为引人注目的约翰·海杜克(John Hejduk)的墙屋(the wall house)(图4)。这座永远无法在阿姆斯特丹实现的建筑,却有着某种精炼的特质。马斯特里赫特委托阿尔多·罗西(Aldo Rossi)设计了一座新博物馆,乔·科内恩(Jo Coenen)被委托将塞拉米克(Ceramique)遗址重建为现代住宅区的项目,这些项目引发人们的广泛关注,即使有出版物的及时报道,但几乎重要的建筑干预措施还是在杂志和书籍中被详尽地再现和讨论。

对当代建筑的研读,首先是通过相机和书本获得的。书籍在某种程度上替代了真实的建筑,且常常被智慧的分析所累。它们所创造的影响远远超出国家的地理疆域。这有利有弊,积极的一面是每个地区、每座新建筑均可拥有详尽记录。最近,就连荷兰登博斯市(Den Bosch)也斥资出版了10 x Den Bosch 的出版物,此书不得不从多个角度说明这座省级城市的本土建设和全球化发展,因其鲜有当代元素,也担心不再被人们所重视。[18]纵使书的布局和内容是全新的,但出版的重要价值却体现在库哈斯对这种媒介的创新性运用上。他的“美味而疯狂的纽约”成为建筑出版领域的里程碑,他的S.M.L.XL——基于萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)方法论下的追溯式作品——已成为展示作品的开创性范例。这就促生追逐此时尚的诸多忠实粉丝。以书籍助长建筑作品的影响力,但作品本身却存在一定数量的虚拟成分。[19]出版物的内容和发行数量也成就库哈斯及OMA提高知名度的另类举措。与此同时,此现象却降低了建筑师仔细阅读城市文本和解读地区环境的意愿和能力,转向以个人愿景、理念的实现为首要任务。OMA 为库哈斯扫清了道路,却也并非巧合,结果总令人惊艳。亦如上文的鹿特丹大楼,空间结构是对原有办公空间旧概念的 “效率”化压缩,稍微且小心翼翼地放大空间比例,同他对“大”和“一般”的观点如出一辙。

荷兰的国土面积相对较小,却拥有诸多重量级的建筑作品,越来越多的资金被消耗在单栋项目上,这催生出种类繁多的建筑语汇和多姿多彩的地标建筑。尽管很难去评判此种情形和现状为荷兰本土建筑领域带来了何种问题,但在其他国家几乎找不到如此奢侈的构筑。这些地标建筑更多的是图像制作的结果,而非严格调查、研究的逻辑生成。它们与时俱进,却依然要流于平庸,虽一味强调区域的 “可识别性”,但荷兰传统建筑的“广而告之”不应以怪异取胜。里特维尔德(Gerrit Rietveld)著名的施罗德住宅(Rietveld-Schröder)、 扬· 杜伊克(Jan Duiker)在阿姆斯特丹的露天学校和W.M.杜多克(W.M. Dudok)华丽的荷兰市政厅都是这样一种文化。这种文化主要是以建筑为媒介集体艺术的表达,而非个性表现,它们是社会象征的集体定义。多年来,这些建筑的外观并非引人注目,却独具内在品质,此后种种,被当时最具影响力的建筑杂志主编汉斯·范·迪克(Hans van Dijk)定义为“教师的现代主义”(onderwijzersmodernisme[20]),表明代尔夫特理工大学建筑学科在发扬这一“风格”方面的显要地位。[21]

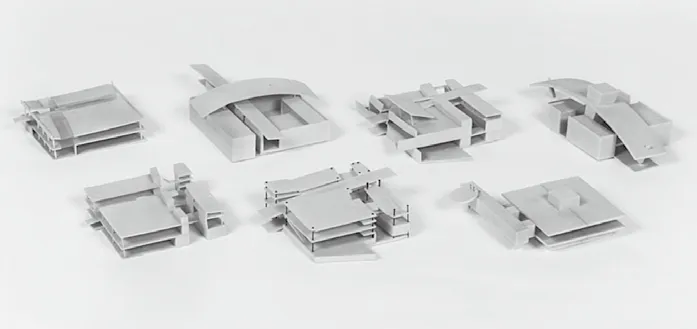

图3:雷姆·库哈斯(Rem Koolhaas)的康索(kunsthal)现代艺术中心模型,1988年

图4 :约翰·海杜克(John Hejduk)墙屋(the wall house)

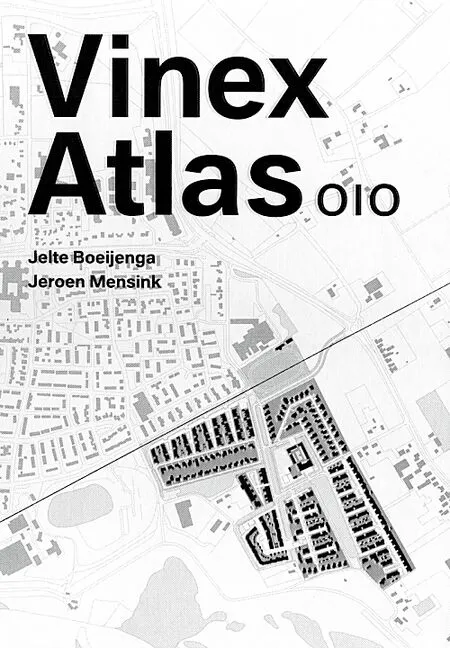

功能主义仍是时代的关键词。住宅,非个人别墅一直都是荷兰主要建筑类型。尤其是政策所导致的既闻名遐迩又臭名昭著的Vinex 项目[22]。项目位于近郊,是政府在20 世纪80 年代末大规模城市空间规划运动的结果,这场运动诞生了约100万个新的居住地。新的基址、新的建设工程,承载着崭新的“建筑宣言”遍及荷兰。有的项目是由荷兰知名建筑师开发和设计的,他(她)们将所有的建造变成了“建筑”,而当地建筑师则更多地在新建筑的布局和外观上占据优势,却不免又流露出一定的谦卑,这就导致了“三十年代建筑外观”[23]的形成。在其他情况下,建筑师为创造形态各异的建筑类型而进行多种形式的试验。但这并不能阻止郊区这一地点,给他们带来无聊和悲伤的感觉。在这里,生活是缺席的。形式的重复或对新兴建筑类型和崭新外观的吹嘘,导致了与“天才之地”(genius loci)毫无共通之处的建筑。尽管创作的初衷是寻找差异,但结果却是“此处”更像“别处”,唯一令其满意的是那些有孩子的家庭,现在终于可以住进安全和“健康”的社区。

图5:《Vinex Atlas》 图集封面

纵然Vinex 项目是荷兰国情下的长期求索,但重在对未来的建设,而非是对过去的具体认知。诸如那些大型的实用主义设计机构,KCAP 建筑师与规划师事务所或高柏规划园林建筑事务所(Kuiper Compagnons)等,经常被要求去制定总体规划并监督其他部门工作。虽然高柏规划园林建筑事务所,尤其是合伙人克·巴罗特拉(Ashok Bahlotra)更以其“诗意”的方法而闻名。但若要以诗作为规则,当代荷兰人的抉择明显不够“清醒”。KCAP 采用适宜当代的解决方案更趋现实,但对理智主义者的要求真的不高。在其他案例中,设计者们选择了更趋传统的设计方法。Vinex 项目建设对地点并非毫无兴趣,最近已被编入Vinex Atlas[24]图集中(图5)。图集表明整个国家都受此影响,构成了独特的空间规划操作,为许多年轻建筑师提供了实验性、历史性项目的新机会。这些地点偏爱常规模式,这在荷兰上空飞行时很容易发现。到此人们可以理解,这是蒙德里安的国家,规律性是荷兰乡村的主要表现特征之一(图6)。整个国家似乎是拼凑而成的毯子,几乎未被河流或其他“自然”特征所打扰。对Vinex 政策的批评不得不令人震惊,但仍很难触及主要问题,这源于荷兰人对城市的看法和愿景。Vinex项目催生了一系列的郊区解决方案,导致荷兰郊区建设的爆炸式增长。目前仅有几处未受影响,这便是国家公园和荷兰人称之“绿心”的地区。为了使这片位于大城市之间的“人工”区域不受大型建筑工程影响,保持“空旷和自然水库区域”的鲜活状态,我们做了很多工作,尽管付出诸多努力,建筑工程仍在其边界徘徊,一项为高速列车修建隧道的计划也悄然而至。

宣传与销售

众多建筑公司出版物所引发的巨大海啸是无情的,不得不说是一种讽刺。蒂斯·阿塞尔伯格(Thijs Asselbergs)、威尔·阿列茨(Wiel Arets)、专业工作坊(Atelier Pro)、利斯豪特工作室(Atelier Van Lieshout)、本特姆·克劳韦尔(Benthem Crouwel)、本·范·贝克尔(Ben Van Berkel)、 皮特· 布洛姆(Piet Blom)、皮德·布鲁恩(Pi de Bruyn)、拉乌尔· 本肖顿(Raoul Bunschoten)、Cepezed、克劳斯·恩·卡恩(Claus en Kaan)、乔·科恩(Jo Coenen)、Daan、迪德雷尼(Diederendirix)、弗里茨·范东根(Frits Van Dongen)、温卡·杜伯丹(Winka Dubbeldam)、埃里克·范·埃杰拉特(Erick Van Egeraat)、EGM、凡·艾克(Van Eijck)、弗朗斯· 范古尔(Frans Van Gool)、 汉斯·范·海斯威克(Hans Van Heeswijk)、范·赫克和德克莱恩(Van Herk & dek Leijn)、赫兹伯格(Hertzberger)、Zwarte Hond、KCAP、库 哈 斯(Koolhaas)、Ligtvoet、Maxwan、Mecanoo、梅杰和范舒滕(Meijer en Van Schooten)、MVRDV、内特林斯·里代克(Neutelings Riedijk)、De Nijl、NL Architects、Nox、OMA、One Architecture、Onix、ONL、利斯贝思· 范· 德波尔(Liesbeth Van der Pol)、德克·扬·波斯特尔(Dirk Jan Postel)、威姆·奎斯特(Wim Quist)、玛丽丝·罗默(Marlies Rohmer)、范桑贝克&范维恩(Van Sambeek & Van Veen)、马尔特·范谢因德尔(Mart Van Schijndel)、联合国工作室、Rudy Uytenhaak、Koen Van Velsen、VMX 建筑师事务所、凯雷尔·威伯、West 8、ZZDP、 布莱克和詹斯玛(Zwarts&Jansma)及其他一些建筑师,可能也用大量的专著污染了图书市场,这些专著有时包括一篇“批判性或偶像化”介绍。

图6:Ypenburg的Vinex住区

仅仅几年,新的电流就源源不断地汇入其间。这些建筑事务所中有许多马斯坎特奖(Maaskant Prize)获得者,其中也包括出版物这一项,即便他们的工作量很少。事务所后期所出版的大部分书籍主要是满足建筑事务所本身的乐趣,服务于对事务所设计工作感兴趣的顾客并推介出去发展潜在客户。某些书籍标题很笼统,举几个例子:《超荷兰》《假平面》《新事实》《裸露事实》《事实与形式》《双重荷兰》。[25]这些宣传书籍的出现伴随着《荷兰建筑年鉴》的出版及荷兰建筑学会大事件的发生,又构成了荷兰建筑文化自身独特的一部分,所有的出版物也为荷兰建筑做了宣传。正如保罗·费利克斯·拉扎斯菲尔德(Paul Felix Lazarsfeld)曾经的定义,它们是“促销文化”的一部分。透过诸多年鉴的梳理可纵览全景——荷兰建筑协会是如何进行建筑文化生产的,如何进行重要主题的抉择?这一切都是为了“进步”。通过每一期杂志的内容组织、各类术语的引介,人们迫切地洞悉建筑创作的形势走向。年轻的建筑师通过炫耀其第一次的“成功”为自己作着广告,但其背后却令人感叹:当广告与伪科学文本相伴时,加强整个行业的合法性势在必行。

尽管这些书籍中有许多内容被描述为“未来荷兰建筑之晴雨表”,但它们的促销策略和商业动机昭然若揭。销售,在荷兰乃至世界均是一项重要的业务。建筑奖项无论是授予年轻还是年长的建筑师,评审的一部分仍要来自出版物。毫无疑问,出版即是规则,不是被出版就是被“销毁”。这个国家正遭受着建筑图像制作的滥觞,这些出版物中也不乏图像效应的渗透。其中一些专著仅是照片的组合,显而易见,专著的背后是宣传、促销和商业目的赚取。摄影的诱惑之美掩盖了建筑质量的差距,从非常赞的既视感,滑向令人遗憾的真实性。人们不得不产生此种疑问,书籍是否已成为推广建筑摄影和图像制造商的工具?

书籍的宣传海啸仍在迅速蔓延。出版社对能带来收益和资金充足的项目感兴趣,缺乏文化层面的出版规划。韦尼·马斯和他的工作室如传送带般制作书籍,尽管书的名字很时髦,但这些“书籍”主要是依靠图像和智能上传的短文本。作为研究材料,它的价值仅仅是出版后的那两天。特别是介绍建筑作品的书籍中更印证了此道理,当一座建筑被视为绝对的杰作时,即使它一文不值,但却因这本书的面世而价值连城。荷兰人要对这场引发了建筑、规划和景观领域设计意义变革的炒作负责。

在过去的几年中,一个主要突破就是荷兰在中国建筑市场上取得的强烈认同和突出位置。并为这一目标,不懈努力,毫无悔悟!正如荷兰设计界在中国出版的书籍中所说的那样:设计可以使世界变得更美好,此观点仍是主角。建筑师不参与政治。但这本书最具讽刺意味是副标题——“中国土壤盛开荷兰花”。荷兰人似乎未从过去吸取教训,喜欢去“天使不敢驻足的地方”。库哈斯通过《珠江三角洲》一书引领大家来到中国,然后又带领大家奔赴非洲,现在又去到了日本。当然,无论他走到哪里,都会有忠实信徒的簇拥。AMO的伪知识分子为他提供和保证了设计师之外的存在感。AMO 与OMA 的背道而驰绝非偶然!随着Volume[26]杂志不断攀升的发行量,它已成为库哈斯建筑作品和影响力的响亮代言。

图标与明星

在过去几年中,我们不断看到人们对图标设计的偏好。创造标志性建筑就成了公司脱颖而出的首要目标,并为之付出大额的设计费。符号学符合广告艺术的收益原则。我们可以想见荷兰国际银行(ING)在阿姆斯特丹总部大楼项目所承载的意义,它诠释了城市新的发展,项目也包容和组构了多种功能空间,凸显所谓的南轴。这座玻璃幕建筑位于阿姆斯特丹以南的主要公路旁,由梅杰(Meijer)和范舒滕(Van Schooten)设计,建筑很快就有了昵称,“鞋”以及“溜冰鞋”。但拥有昵称的建筑不仅是这一栋。鹿特丹Neutelings/Riedijk 建筑事务所专门从事图标设计,显然这是对社会需求的及时回应。这些具有冲击性形状和装饰性外观的图标,几乎未提及已知的形象,未涉及熟知的意义,转而从派生于隐喻的“解释”中求得共鸣。因此,这首先是一种文化变迁,更是表面肤浅的修辞现象。在此情形下,财富积累所带来的尴尬不再是主导议题。物质化是非常重要的,体现在材料的选择和设计中的多种集聚方式。这些图标式建筑在很大程度上反映出截然不同的文化,即经理人和公司首席执行官的文化。有时建筑师没有集体责任感,以挑战道德底线的方式丰富着自己,他们正在寻找更具壮观性和冲击力的建筑方式。他们并不喜欢我们在舍尔德·苏特斯(Sjoerd Soeters)建筑事务所的作品中所看到的朴素的后现代主义建筑外观,潜台词是这太容易了,应缔造更具未来主义特征的设计。其实,舍尔德·苏特斯也进行多元方向的设计拓展,他在构思了爪哇岛的城市规划后,便倾心于创造注入传统文脉的建筑或城堡般封闭的社区组团。对比集体责任,民粹主义易于理解,但在意义上更具核心价值。

建筑所缔造的对新时尚的呼吁,其作用要超过建筑意义本身。在很多情况下,这些庞大的设计公司以此在全球范围内运作。但在对鲜明图标式建筑的追逐中也有例外,那就是充满活力的利斯贝思·范·德波尔(Liesbeth van der Pol)的建筑作品。她也是最初运用颜色语汇的建筑师之一,建筑的突出不是因为距离而是进一步地对比。建筑的结构有时会增强形态的效果,而在其他情况下,结构体系大多隐藏在古色古香或极其鲜亮的表皮下(图7)。她对表象的讽刺态度在她的第一本书中已显露无遗,书的封面是一双旧鞋的照片。她是不是在质疑建筑学是否比她用旧的鞋子更有发言权和实践性。无论答案如何——她都产生了影响。我们在玛丽丝·罗默(Marlies Rohmer)的作品中发现了如何将建筑物整合到城市景观中的更为复杂的方法,此模式对荷兰建筑和文化而言并非典型。他(她)们几乎不使用剪影来达到效果,但更多地关注物质化和宁静(图8),这种趋势在克劳斯和凯恩(Claus and Kaan)的某些作品中也得以表现。力图缔造标志性建筑的另一面,即一种在建筑文化层面可推广和应用于世界范围的模式。

图7:利斯贝思·范·德波尔Liesbeth van de Pol在Almere 的Red housing buildings项目

图8:玛丽丝·罗默的项目

图9:格罗宁根天然气公司(Gasunie)项目

对建筑环境的“阅读”已变得多余,肤浅和不必要。极为微妙的干预并不需要渊博的知识。库哈斯在他著名的“去他的上下文”中就奠定了此种心态。通过忽略上下文,建筑师不必禁锢于特定场所的特定概念,尽可将自己的“理论”陈述转化为领土上的建筑“主张”。库哈斯无需详读环境,更无需调动基址研究所需的深奥技能,尽可从表面中立的姿态处理委托的项目,以此,他无视并否认了“意识形态”造成的影响。否认的后果就是,库哈斯一直不赞成使用“意识形态”这个词,也意味着不承认这是一种设计条件。这并非巧合,他已不是唯一。实际上,许多年轻的荷兰建筑师已发现,这种空的容器、崭新的结构颇具吸引力,此种容器似乎在整个宇宙中都是有效的。

我用的“似乎”,是以“外观,看起来”是唯一重要的为标尺。“解放建筑并使其拥有自由”。在荷兰,“自由”一词带有特殊含义。但此种自由又绝非是19 世纪20 年代那些政治或社会内涵。其所指向的是周围环境。建筑学的创新,是面向未来的,是经济发展一部分,专业的实用主义和务实的专业精神占据主导。荷兰人创造了复杂如机器般运转的机能来倡导他们的新建筑。政府尽其所能提供帮扶,并缔造了一种“国家文化”(Staatskultuur)——他们正创造“骄傲”,这个词以一种相当幼稚的方式写进了荷兰语的词汇中。几乎所有市面的出版物都是宣传品,甚至是那些着重于“批判性”的重要期刊。此术语本身已成为许多建筑师和理论家适配于宣传机器的一部分。

时代与发展

书籍是建筑的一部分。自力更生的出版物强化文化的贫瘠,这一趋势根源于某种现代主义。对于工程师,我们务必要给予其最大的信任,正是他们的专业计算帮助建筑师实现创作的特质,取得瞩目的效果。在诸多案例中,两者间的合作已成为作品优劣的决定性因素。完美的客户促成了主流之外的项目实践。其中一个引人注目的案例便是托恩·艾伯茨(Ton Alberts)和马克斯·范胡特(Max van Huut)为格罗宁根天然气公司(Gasunie)进行的建筑设计(图9)。建筑师在设计中一方面要实现有机的设计思想、促进高水准的可持续发展,另一方面他们也设立了一个奖项,鼓励业主更多地关注建筑,以期为创作提供不同角度的灵感来源。一个特别的刊物集中刊发了所有参赛者的设计构想,此刊物也有反映了当年建筑创作特定主题的文章。

为了保持宣传机器持续运转,一切的一切都将再次发生。2007 年,一篇题为《荷兰正变得一团糟!?》的文章,以忧心忡忡的架势出现在人们的视野中。荷兰的构成要素需要新的形象,这再一次清楚地表明,荷兰人相信自己能够以最小的细节设计自己的国家。如果第二次世界大战后的建筑师试图显现他们的社交面孔,时至今日这种态度已经不需要了,对国家传统、历史遗迹、自然景观等的解读,已被标志性的缔造所取代,当然,这种创造最好由明星建筑师来完成——傲慢盛行!

建筑师正在创造自己学科的历史。在对一个国家进行了两次访问后,荷兰建筑师“写”下了关于所见即所得的书。当然,只要音量够高,阅读就不再是必需的。对“人们可能期待的内容”的蔑视与开发人员想要获得的收益,齐头并进。这些创作人士来自哪个国家并不重要。只要“新奇”、产品畅销,每个人都能心安理得地上床睡觉。有趣的不是未来荷兰建筑能否跟上前沿潮流,而是他们能否将建筑、城市规划与景观设计的整体视野结合起来。或者,荷兰人会继续说他们创造了荷兰……用城市规划和建筑设计填满了荷兰?最近关于在荷兰某处要建造一座山,高约一英里的讨论,似乎是未来之墙上的一个签名。作为一个处于转型期的国家,不仅是经济转型期,也是建筑转型期,荷兰将继续保持其国际联系,并作为未来建筑发展可行性的试金石。除了将自己的设计强加于他人外,他们必须要学会倾听他人、接受差异,向他人学习;他们也要集中精力,更加努力地学习城市规划技能。

在荷兰,过去很容易被遗忘,因此可将历史经验作为指导方针。愿景必须发展,但应超越建筑物化的力量,满足大众的想象力。集体与个人、中心与外围、公共与个人都必须找到不同的平衡点,并受益于荷兰过去所建立的光荣传统,这可追溯到1901 年著名的《住房法》[27]。除了解决目前存在的住房短缺问题及通过建筑创造身份差异外,建筑师还必须处理空间问题。这个国家正迅速地被低层建筑所淹没。早在1991 年,何尔曼·普莱(Herman Pleij)就写道:“很快整个荷兰将被重建成巨大的马德罗丹小人国(Madurodam),有遍及各处的棕榈树或一头头带着异国情调、有着快乐口音的奶牛。[28]然而,五彩缤纷的摩天楼只能解决部分问题。从许多绘画中,我们领略到荷兰美丽的天空和壮观的云彩,这些是国家的资源,单一建筑无法与之相提并论,或许不久,我们能提出一种迥异以往的关乎地平线的设计方法。

9·11 事件后,世界形势骤变,灾难性经济态势在很多荷兰人的脑海中加深了密斯·范·德·罗的口号“少即是多”——用更少的财政手段做更多的事情,这似乎是只有荷兰人才能相信的矛盾,他们对世界的运作逻辑有一定意识形态观点的主导。事实证明,在一个相信进步的社会里,尽管20世纪八九十年代有各色批评,但“现代性工程”仍占主导。在一个资本主义已成为唯一选择的世界里,建筑已失去了它的力量,更无法表征其更深层次的意义。社会已近一维,建筑是它的牺牲品。现在我们只需学会能随时应对变革的本事,这似乎也契合了日本刊物A+U(2012 年,第496 期)出版的2000—2011 年荷兰建筑专辑所显现出的问题。但这并非是自我反省的开始,却成为荷兰人继续在世界上创造显赫成功的基础。

当下“传统”已成为决定作品是否成功的催化剂之一。在奥雷·伯曼(Ole Bouman)的宣传活动中也充分强调了这一事实,即荷兰建筑人才济济,但没有素养和知识的人才会导致灾难。在此,他作为荷兰建筑推广机构的官方负责人,他的所作所为符合诺雷娜·赫兹(Noreena Hertz)、娜奥米·克莱因(Naomi Klein)和玛西娅·卢顿(Marcia Luyten)关于西方如何从其他国家牟利的观点一致。荷兰建筑师是创造和延续“冲击资本主义”建筑的领导者和重要力量。

自2005 年的金融危机以来,时代在急剧变化。政府从根本上改变了态度,几乎没有投入等值的资金来应对国家的环境变化。荷兰建筑学院被重新命名,贬值为空洞的电子文化和时尚机构(可能建筑学被视为次要部分)。这并非意味着建筑学已停滞不前,而是地方性的平台已经被诸如威尼斯双年展等的国际性平台所取代。在国际平台上,各国通过重量级且引以为豪的演讲展开竞争。这就说明了,我们只能粗略地基于建筑行业的某些“高光”时刻和事件来概述其发展过程和趋势。更详细的“肖像”描绘不得不通过其他途径来进行。

荷兰建筑师似乎已告别了艰辛岁月,力图找寻新的方式,展现其在建筑界的风采。新一代的他(她)们更专注于对建筑材料的精心使用。请参阅日本期刊A+U(2020 年,592 卷),出版物的主题是“ 2010—2020 年荷兰的超常现象”。这十年,没有像第二次世界大战的战后那样,涌现能激发建筑界更大关注度的问题,特别是对奇异建筑图标的追求似乎也消失了。现实感和毋庸多言的态度占据上风[29]……

注释

[1] 菲利普.朱迪狄欧(Philip Jodidio,)荷兰建筑(Architecture in the Netherlands),科洛尼亚(Cologna)2008,p.14.

[2] 奥雷·伯曼(Ole Bouman),“攀临高峰是首要目标……”,摘自:事实与表格(Facts & Forms),鹿特丹2008,p.7.

[3] 卡洛·韦伯(Carel Weeber).生活之望.鹿特丹,2000.

[4] 区域分析、城市发展规划和现行的福利制度构成了“视觉质量规划”的基础。此规划描述了建筑及其外部空间的理想空间形态和情境质量,并包含了一些具体可量化的测试标准。这些标准可细分为三大类:公共空间、庭院空间及土地边界形态、建筑物。对于每一个主要建筑群,除特殊环境外,都设定了材料的使用、空间的形态和效果的定位等要求。

[5] 实际上只有弗兰斯·范·古尔(Frans van Gool)负责这个项目。观点参见:伯纳德·科尔恩布兰德(Bernard Colenbrander),弗兰斯·范·古尔(Frans van Gool).生活和工作.鹿特丹,2006:13-14.

[6] 在19 世纪,出身富裕家庭的群体开始关注“人民”这场文明攻势,其意在培养有纪律的劳动者和有道德的生活。一整套完整律法的建立(如采矿法、童工法、住房法、教育法等)推进了这场攻势在社会上的实施。

[7] 范·埃斯特伦提出的阿姆斯特丹扩张计划是一个基于C.I.A.M.会议上制定的准则而提出的抽象计划。

[8] 目录的问题有:城市是如何形成的?这是本次双年展的核心问题,在伊斯坦布尔和圣保罗等其他城市中也有体现。急速发展的城市化正在创造巨大的政治、社会、经济和生态上的机遇与挑战,挑战就体现在我们的城市中,这也是我们必须找到解决方案的痛点所在。没有城市,就没有未来。而我们的城市只有在更好地设计、规划和治理的前提下,才能引导我们走向更美好的未来。目录内容也包括了源于不同学科的贡献。

[9] “新巴比伦”是康斯坦特·纽文休在20 世纪60 年代开发的幻想中的反乌托邦项目。项目中假设城中居住的市民是那些充满创造力的,免于工作负担不受界限控制,游戏人间的群体。

[10] 阿尔梅勒拥有数量庞大的文学作品,第一次的介绍可从这里开始:J. 博格、S. 弗兰克、A. 赖恩多普,阿尔梅勒的青春,城市的建造方式,鹿特丹2007年。

[11] 阿拉德·乔勒斯(Allard Jolles)、道林·范·霍格斯特伦(Dorine van Hoogstraten),700万m3的沙子:创建于2001年,阿姆斯特丹的艾瑟尔堡。

[12] 文森特·范·罗森(Vincent van Rossem),城市艺术:作为建筑任务的城市空间,罗布·克里尔(Rob Krier)在海牙:居住,鹿特丹,1996 年。

[13] 参见:《2001太空漫游》的电影情节,天降黑石碑,开启远古人类灵智,触摸过黑石的一个猿人在后来某一天产生了思考,发现骨头作为武器功能。人类开启新纪元。2001年现代人类在月球上发现黑石碑,表面光滑但却探究不出具体的物质。其中一位宇航员也触摸了黑石,人类又将开启怎样的新纪元?

[14] 参见:巴特·罗托斯玛,“要(真的)做什么?”MVRDV的理论概念,摘自:阅读MVRDV,鹿特丹2003年,第43页。

[15] U. 巴比里(U. Barbieri),e.a.,南方首府,研究项目,鹿特丹,1982年。

[16] 流沙社会是一个没有坚实基础的社会,在这个社会里,一切都是不稳定状态,甚至可能一日一变。

[17] 埃德·塔弗恩(Ed Taverne),任凭冲突摆布,流沙社会时代的建设、生活和指导,阿姆斯特丹2008 年。

[18] 奥尔夫·克莱恩(Olv Kleijn e.a.),10 x Den Bosch. 中等城市的十个视角,鹿特丹 2008.

[19] 不常提及的库哈斯与写作之间的关系,一个有趣访谈:雷姆·库哈斯,“天际线假释”,摘自:阿比塔雷(Abitare),2008,nr. 482,p.94-99,或者辛西娅·戴维森(Cynthia Davidson)‘恋上改变策略神魂颠倒的纽约,摘自:参数,2004,n. 252-253。

[20] 特指讲授现代主义的官方教学机构,尤其是代尔夫特理工大学就是教授现代主义的教育机构。

[21] 汉斯·范·迪克,现代荷兰建筑是什么?鹿特丹1990 年,第173-191页。这篇文章可说是库哈斯离开代尔夫特理工大学之际所组织的会议上的最佳贡献。

[22] 在1990 年代初,荷兰住房、空间规划和环境部门发布了第四次空间规划报告的补编。该政策文件以荷兰语缩写Vinex,这项政策赢得了声望,也赢得了恶名。随之而来的是,整个荷兰在成名的Vinex 地区上竖立起成千上万的房屋。

[23] 这些房子看起来就像20 世纪30 年代建造的一样,没有任何装饰,尽量直观。

[24] 这是一本政府政策实施的研究报告。20 世纪90 年代荷兰政府颁布了城市空间规划的政策,其中第四点关键词的前几个字母组成新的单词“Vinex”,成为此项规划政策的代号。

[25] 伯纳德·赫尔斯曼(Bernard Hulsman)和摄影师鲁克·克莱默(Luuk Kramer)最近出版的《荷兰建筑协会1985》,鹿特丹2013,此书是一系列支持这一标志性建筑出版物的缩影。这本书以“荷兰建筑辉煌岁月的全面调查”的形式呈现,没有任何计划,是对荷兰建筑的一种片面看法,在荷兰建筑中,“传统”是秘密推广的。讽刺的是,这被誉为一项批判性的调查。

[26] Volume 杂志贯穿建筑与文化。从2005年开始,Volume 与纽约哥伦比亚大学的C-Lab 和鹿特丹的OMA-AMO 研究所共同合作。

[27] 《1901年住房法》于1902年8月1日生效。这部法律的目的是使人们不再建造和居住在条件简陋且不利于健康的房屋中,旨在促进优质房屋建设。它是荷兰第一部关于公共住房的法律。该法还规定,人口超过10,000的城市需要制定总体扩展计划。

[28] H .普雷吉(H. Pleij),荷兰人的不安,1991年,阿姆斯特丹,第38页。

[29] 荷兰建筑的年度概览可以在鹿特丹NAi010出版的《荷兰建筑》中找到。