岩口水库工程取水兼发电引水洞方案设计

2021-05-19叶凯敏任堂张晓敏

叶凯敏 任堂 张晓敏

1 工程概况

岩口水库工程位于贵州省铜仁市印江县峨岭镇的印江河上,距印江县城2.0 km,是一座以供水、防洪为主,结合灌溉,兼顾发电等综合利用的大(2)型水库工程。岩口水库工程由枢纽工程和输水工程两部分组成,枢纽工程主要由面板堆石坝、左岸放空泄洪洞、右岸溢洪洞、右岸取水兼发电引水洞及生态电站等建筑物组成。水库总库容1.17亿m3,最大坝高68 m,正常蓄水位532.00 m,死水位为507 m,调节库容为6 552万m3。为了充分利用水能资源,本工程设置坝后式电站。电站利用印江县城工业生活供水、生态基流和水库弃水发电。岩口水库电站装机容量9 MW,电站多年平均发电量为2 761万kW·h,装机年利用小时数为3 068 h。

2 工程背景

1996年9月18日22时许,在印江河左岸岩口河段发生一起特大型牵引式深层基岩滑坡,滑体从标高为670 m的印江河左岸斜坡上快速冲入标高为474 m的河谷中,方量约260万m3,形成了高51.4 m的天然堆石坝体及水深42.24 m、库容3 821万m3的堰塞湖。前期抢险应急治理工程包括开凿2条导流兼泄洪洞、1条泄洪洞、滑坡堆体整治及左岸边坡整治。其中2#导流兼泄洪洞位于右岸,进口高程482 m,城门洞型,完工断面6.2 m×6.2 m,洞长679 m。其中钢筋混凝土衬砌长116 m,祼洞长563 m,水位503 m时泄洪能力299 m3/s,水位525 m时泄洪能力450 m3/s。受当时抢险整治工程资金所限,洞内有超2/3长度为“裸洞”,由于常年过水,隧洞运行20年来未进行检修,洞内存在垮塌阻塞的风险。

从工程防洪任务、工程投资、建设工期等方面综合考虑,本工程拟将原2#导流兼泄洪洞改建成取水兼发电引水洞,既彻底消除因2#导流兼泄洪洞堵塞而导致的现有堰塞体“溃坝”隐患,保证堰塞体下游印江县城防洪安全,又承担工程取水、生态基流下放功能,并在隧洞出口新建电站,充分利用生态基流及水库弃水发电。

3 取水兼发电引水洞方案设计

3.1 地质条件

取水兼发电引水洞位于右岸上游至下游河湾地带。隧洞穿越地层有T1y2(灰岩、钙质页岩、泥灰岩)、T1y1(泥灰岩、泥质灰岩夹页岩)、P2c燧石灰岩、P2w燧石灰岩,围岩类别为Ⅲ~Ⅳ类,多为层状结构。进口为顺向坡,岸边裂隙发育,洞内局部地段沿裂面存在溶蚀扩大现象。

3.2 取水兼发电引水洞布置

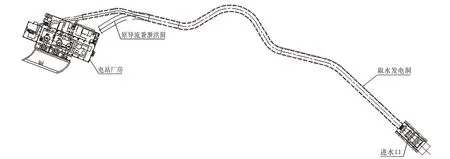

取水兼发电引水洞布置在面板堆石坝右侧,利用原2#导流兼泄洪洞改建而成,由引渠段、进水塔段、渐变段、龙抬头段、圆形隧洞等组成,正常运行的最大流量为40.5 m3/s。引渠段底板高程499.50 m,底宽14 m,长9.0 m;采用独立塔式进水口,自上游依次布置拦污栅、叠梁门、开敞式叠梁门库、事故检修门。进水口长22.0 m,宽14.0 m,高44.0 m;流道宽度为8.0 m,边墩厚3.0 m;进口为平底喇叭口型,顶部和两侧均为椭圆曲线,底板高程为499.50 m。进水口顶设门机操作平台,高程541.00 m,通过操作栈桥连接岸边平台和场内道路。检修闸门槽后设置长10.0 m的方变圆渐变段,后接“龙抬头”段圆形隧洞,洞径5.8 m。“龙抬头”段上游与封堵体混凝土相接,下游原2#导流兼泄洪洞改建段。取水兼发电引水洞洞长633.79 m。其中:取0+022.000—取0+073.415段为进口渐变段,取0+073.415—取0+590.800段利用原2#导流兼泄洪洞改建而成,采用混凝土回填改建成洞径5.0 m的圆形断面;取0+590.80—取0+655.79段为新建隧洞段,取0+590.80—取598.80段洞径由5.0 m渐变成4.0 m,取0+598.80—取0+655.79段洞径为4.0 m。隧洞出口处接入压力钢管,压力钢管分为5个卜型岔管,其中3根内径2.0 m卜型岔管经副厂房连接主厂房内的3台机组,1根内径0.8 m生态放水管,和1根内径2.0 m钢管通向阀室连接取水管,发电尾水和生态放水经由尾水渠排入下游河道中。如图1所示。

图1 取水兼发电引水系统布置图

3.3 取水兼发电引水洞设计

3.3.1 进水口型式

根据岩口生态电站的运行方式、引用流量、枢纽建筑物布置总体要求,地质地形条件等因素,输水线路终点位于水库枢纽左右两岸,故进水口的选择主要根据两岸地形条件,由于两岸均无合适的垭口地形,而左岸为凹岸,进水口布置较困难,且取水发电洞是利用原2#导流兼泄洪洞改建而成,右岸为凸岸,并考虑与取水发电隧洞结合布置的要求,担负着水库供水和发电的任务。综合右岸地形地质条件,考虑经济和管理等各方面因素,进水口选择右岸,与右岸永久路连接。考虑到本工程大坝为当地材料坝,进水口选用独立进水口。岸塔式进水口与原2#导流兼泄洪洞进口结合,引起的开挖量较小,岸塔式进水口结构受力明确,塔两侧开挖后回填混凝土,塔基坐落在岩石中,有利于进水口的整体稳定。

为防止产生贯通式漏斗漩涡,进水口需满足最小淹没深度的要求,最小淹没深度S按如下公式计算:

取水口最小淹没深度为0.973 m,需满足不应小于1.5~2.0 m的要求,则进水口最小淹没深度取1.5 m,孔口高度6.0 m,死水位507.00 m,进口底高程不应高于499.50 m。进口底高程取为499.50 m,且高于运行50年坝前泥沙淤积高程498.48 m,满足规范要求。

3.3.2 洞径选择

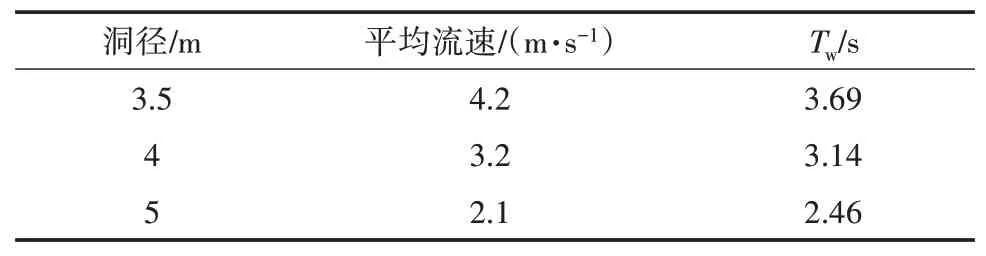

水库发电洞设计流量为40.5 m3/s,取水兼发电引水洞经济流速范围2.0~4.0 m/s,但生态电站的装机仅为9 MW,装机规模较小,因此规模论证阶段按不设调压井的原则。选取3.5、4.5、5.8 m 3种洞径比选方案。

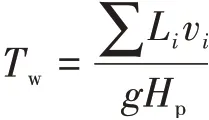

设置上游调压室的条件,可按《水电站调压室设计规范》中公式判别:5.0 m。

表1 断面计算成果表

表1 为断面计算成果,从表1可知,3种洞径方案均能满足不设调压井原则,且3者平均流速均在经济流速范围内,考虑到该隧洞利用原2#导流兼泄洪洞改建而成,从最大限度减少回填混凝土量、节省工程投资和减少工期角度分析,洞径选取为

3.3.3 取水兼发电引水洞水头损失计算

取水兼发电引水洞水头损失包括局部水头损失和沿程水头损失。局部损失主要发生在取水发电洞进水口、进口栏污栅、检修门槽、进口渐变段、转弯段以及渐变段等部位,计算时根据局部布置型式,选取单一的局部损失系数计算;沿程水头损失计算采用谢才-曼宁公式,根据衬砌材料不同选取糙率系数进行计算。取水兼发电引水洞水头损失计算中钢筋混凝土衬砌段糙率取0.014、压力钢管段取0.012,经计算,设计流量40.5 m3/s的水头损失为0.892 m。

3.3.4 取水兼发电引水洞支护和衬砌设计

取水兼发电引水洞由进口渐变段,新建段和原导流兼泄洪洞结合段,其中进口渐变段总长度51.41 m,新建段总长度64.99 m,原导流兼泄洪洞结合段总长度为517.39 m,共计633.79 m。取水兼发电引水洞围岩稳定性及支护结构分析计算方法采用岩土工程数值仿真分析软件FINAL,针对取水兼发电引水洞施工期、运行期、水锤发生期各工况围岩与支护结构稳定性问题,综合考虑支护型式及各种地质、埋深、荷载工况等条件,选取了3个剖面进行施工期、运行期、水锤发生期引水隧洞二维弹塑性非线性有限元分析。并根据SL 377—2007《水利水电工程锚喷支护技术规范》的规定,取水兼发电引水洞新建段隧洞一次支护形式为:Ⅲ类围岩隧洞段采用的一次支护形式为上部180°范围内喷混凝土厚0.10 m,Φ8@0.2 m×0.2 m挂网钢筋,采用Φ25系统锚杆,长4.5 m,排距1.5 m,梅花形布置;Ⅳ类围岩隧洞段采用的一次支护形式为上部180°范围内喷混凝土厚0.15 m,Φ8@0.2 m×0.2 m挂网钢筋,采用Φ25系统锚杆,长4.5 m,排距1.2 m,梅花形布置。取水兼发电引水洞新建段二次衬砌采用圆形断面型式,衬砌后断面直径为6.2 m,Ⅲ类、Ⅳ类围岩段及断层破碎带,衬砌按双层配筋,衬砌厚度均为0.6 m。原隧洞断面6.2 m×6.2 m圆拱直墙断面,其顶拱120°,二次衬砌采用圆形断面型式,衬砌后断面直径6.2 m。衬砌按双层配筋,衬砌厚度均为0.6 m。原城门洞断面与圆形断面之间采用C15素混凝土回填。

4 结语

(1)取水兼发电引水洞长633.79 m,正常运行最大引水流量为40.5 m3/s,因洞径的大小决定工程的造价,洞径越大电能损失越少,通过洞径比选,最大限度地利用原2#导流兼泄洪洞,确定未设调压井时最经济洞径。

(2)通过稳定性及优化支护分析计算确定了取水兼发电引水洞的进口渐变段,新建段和原导流兼泄洪洞结合段支护衬砌方式。

(3)取水兼发电引水洞该设计方案在消除原导流兼泄洪建筑物安全隐患的同时,满足了工程取水、生态基流下放等功能,并可利用生态基流及水库弃水发电,一举多得,具有简化工程布置、缩短工期、显著节省工程投资的优点,为类似地质灾害体治理工程提供了一种新的设计思路,具有参考借鉴意义。