论艺术主题创作的设计观念

——以油画作品《奏响西江》为例

2021-05-19容一力梧州学院宝石与艺术设计学院

□容一力 梧州学院宝石与艺术设计学院

一、创作前的构思

“concept”即“观念” 。梁君午老师认为:“观念是解决一切困难所做的计划。”“这些困难是光线,空气,色相,明度,轮廓,空间……”他还认为:“观念是操纵观赏者。既定好观赏者的视觉路线。诸如明暗度的大小笔触的变化,线条的粗细等等。”对于在绘画中所要体现的“观念”,虽然目前还处在一个摸索的阶段,但是也有意识地在画面中呈现。

值得注意的是,在“观念”中所要表达的是与题材无太多关系的。因此,在知道创作主题的情况下,作者在创作过程中所要考虑的更多的是侧重于对画面“观念”的呈现[1]。

在当下,各个城市或地区举办画展的热度有增无减,人们对这种现象众说纷纭,这在本文中不做过多讨论。不可否认的一点是,“画展”是时下精神和情感的一个符号、一面旗帜。一个个人画展可以呈现画家的情感变化过程,对生活的哲学思考;而一个大中型的多人画展则宏观地体现出画家们的本土文化根基、美学的价值观、对时代社会的态度等。反过来,从画家的角度思考,画展是一个展现自作者、完善自作者的平台,是可以通过画面中“观念”与他人交流的载体。因此,在林林总总的画展征集稿中,选择自己感兴趣的、熟悉的参与,将会是一次不可多得的体验。

恰如陈丹青在一次访谈中所说的,创作者不知道画什么,很容易把写生与创作“花分两朵,各表一枝”,然而这种“理念”是不太正确的。创作者们在画册中看到的大师的画作大多是以写生为主的,这也就是他们概念中的另一种创作。这一种十分接近生活的创作方式,是创作者在不断学习中最为可取的一种。因此,绘画创作中,创作者首先要做的是走出家门,观察生活,寻找熟悉、感兴趣的素材。比如,在知道主题“西江情”的第一时间,笔者脑海中闪现的是与“西江”(广义上是指华南地区最长的河流,为中国第三大河流;狭义上指广西梧州市至广东省佛山市三水区思贤滘始称西江。在这里特指流经广西梧州市的西江。)相关的、众多杂乱的“关键词”——历史文化名城骑楼城、鸳鸯江、靠岸停泊的船只、随处可见的人等。笔者在四处游走,收集了许多素材后,必须整理构思,回忆自己学习西方绘画的过程,截取某一瞬间场景,也就是感触较深的、较有意义的瞬间作为创作主题。

众所周知,冬天的广西依然是绿树长青,气候暖和,梧州市作为“两广”(广西、广东)交汇处,地理位置得天独厚,在冬季,中老年依然兴致勃勃地在广场、公园锻炼、娱乐。经过细心留意和观察,笔者能得到很多收获,也取得了可以参考的素材的。在搜集素材时,笔者对公园里吹拉弹唱的叔叔阿姨非常感兴趣,当时就想到何不在画面上表现他们的精神面貌呢。于是,在敲定题材和翻阅了相关的大师画作后,笔者就开始着手设计构图了。

二、创作过程中的构思

这一阶段最重要的就是动手构图了,笔者要把脑海里形成的想法运用较为恰当的构图表现出来。构图也是创作,是骨架。在《大师的手稿》《大师的素描》系列丛书中,我们可以看到,西方大师们在创作一幅完整的作品前,是有着各种随写手稿的。笔者之前的创作多以风景为主,即便是画人物画,也基本是课堂上的习作。这一次主题创作之所以想以人物为主,也是为了提升自己。与风景创作不同,人物创作需要注重精雕细琢的构图,而景创作较为注重画面的形式语言表达、利用色彩呈现出情绪等。在进行人物创作时,需要考虑画面最后呈现的文化意义、画面中的色调和谐、如何运用色调和绘画语言表现、怎样在画面中较好地体现出“观念”等或细小、或宏观等问题。

三、画幅形态

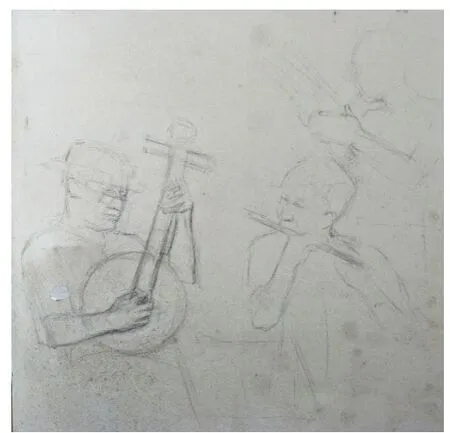

笔者习惯性延续风景创作时的习惯,使用正方形的画框,在视觉上,正方形给人以沉稳,安定之感(如图1)。

图1

图2

四、构成元素

笔者十分注重在画面中体现光影,不管是在素描还是在色彩绘画中,好的光影处理都可以使画面充满空间感、层次感,这一点在笔者的风景画中也得以体现,厚重的灰调子铺满天空,近处的风景可以大块面地提亮,从而使画面的空间感得以延伸,并且沉稳,也达到了视觉上的冲击效果。因此,在人物画中依旧如此。大块面的明暗对比,不仅使画面得到了统一,也在冷暖色调的合理运用下达到了笔者所期望的视觉效果(见图3、图4)。从另一方面来说,笔者画面的构成元素就是以大块面,并附以点、线。

图3

图4

五、构图法则

人物形象塑造的好坏决定了作品成败。笔者喜欢熟练运用传统的写实技法表现人物,而且人物的动态很重要,可以丰富画面,使画面“活”起来,这也是笔者着重思考的一个问题。人物画创作中需要考虑的有人物的表情、人物的透视,人物在画面的位置和姿态等。

在构思这幅画作时,笔者更倾向于使左右两边的人物关系保持均衡,也就是两边的分量差不多,使画面呈现出的心理达到平衡。此外,画面的色调是统一的,这也是为了使画面更加完整。

中国画十分讲究“虚实”“藏露”,比如,南宋马远的《梅石溪凫图》,远山与近处溪流中的群凫,背景大片墨色描绘的山峦,寥寥几笔斧劈皴,加以勾线,近处凫鸟则细致描绘,群凫在溪水中游戏,错落有致,或藏,或露,十分有趣。在创作中,笔者也借鉴名家的技法,在画面体现出“虚实”“藏露”,以使作品更生动。所以,在处理背景时,笔者描绘的骑楼城是留有想象空间的(见图5)。另外,在人物的安排上,笔者原打算在画面中描绘三个人物,但在创作过程中,经过不断审视和思考,决定再添加藏于其后的半遮掩的弹琵琶女子,最后整个画面所呈现出来的节奏感很让笔者惊喜。

图5 《奏响西江》创作过程

六、创作过程中及创作“暂停”后的反思

《奏响西江》这一幅画作是一幅不太成熟的但令笔者收获很多的作品。在创作过程中,笔者遇到了各种问题,如人物造型表现、局部色调处理、局部整体间的表现语言、画面肌理处理等,在这里就不做详述了。

有了这一次的大胆尝试,在开学后不久,笔者就投入了另一幅人物画创作中了,有了之前的经验,这一次的创作思考相对熟练了许多,同时笔者在探索过程中思考的问题、考虑的内容更加深入和有意义。梁君午老师在课堂上强调:一幅艺术作品大部分是处于“暂时完成”的状态,即使画家对外说自己的作品完成了,也仅仅是作品暂时完成了,而不是真的完成了。因为艺术家会不停地审视和反思自己,心理也在时刻变化。因此,创作者们只能说艺术作品是“暂时完成”。所以笔者的《奏响西江》仅是暂时完成了,笔者日后对“观念”的表达更为精进时,《奏响西江》这幅作品也会更加完善。

结 语

总之,艺术生产离不开生活实践,社会生活是艺术创作的源泉和基础,为进一步完善主题艺术创作和绘画理论研究基础,绘画创作者应该注重在生活中、在实践的过程中发现美、认识美,找到创作主题,进而通过画面传达出自己对艺术、对生活的认知和感悟。