碎屑岩地层油气藏类型及其形成主控因素

2021-05-19高长海孟士达陈一俊王健赵海涛

高长海,孟士达,陈一俊,王健,赵海涛

1.中国石油大学(华东)地球科学与技术学院,山东 青岛 266580 2.中国石化中原油田分公司勘探开发研究院,河南 濮阳 457001 3.中国石油塔里木油田分公司勘探开发研究院,新疆 库尔勒 841000

关于地层油气藏的分类,国内外学者做了大量的研究,进行了有益的探讨,将地层油气藏划分为超覆型、削截型及潜山型3类[1-6],且普遍认为超覆型地层油气藏和削截型地层油气藏主要指碎屑岩形成的油气藏,而潜山油气藏主要指碳酸盐岩、火山岩、变质岩等特殊岩性形成的油气藏[7-9]。近年来,我国在渤海湾盆地中、古生界潜山中发现了大量碎屑岩油气藏[10-12],如黄骅坳陷乌马营潜山营古1井于上古生界二叠系砂岩4959.4~4987.7m层段试油24.46t/d、试气80122m3/d,展现出较大的勘探潜力。按照地层油气藏的岩性及其内涵,这类潜山型地层油气藏也应纳入碎屑岩地层油气藏范畴。不同类型碎屑岩地层油气藏具有不同的成藏特征,需要对现有碎屑岩地层油气藏类型进行重新划分,以满足进一步的油气勘探需求。为此,笔者在对碎屑岩地层油气藏类型划分基础上,通过解剖典型碎屑岩地层油气藏成藏要素,明确不同类型油气藏的成藏特征,阐明油气成藏的主控因素,以期为寻找和拓展碎屑岩地层油气藏勘探领域提供有益指导。

1 地层油气藏类型划分

根据地层圈闭类型、源储配置关系及油气输导特征,将含油气盆地碎屑岩地层油气藏类型划分为超覆型、削截型和潜山型3种类型(见图1)。

超覆型地层油气藏广泛分布于盆地斜坡带、古凸起以及盆内古隆起。我国已发现的超覆型地层油藏规模相对较小,如准噶尔盆地五区南等油气藏[13],渤海湾盆地太平、单家寺、陈家庄等油藏[14],辽河盆地齐家油藏。而国外发现的超覆型地层油气藏规模较大,如加拿大阿尔伯达盆地皮斯河油藏[15]等,该类型油气藏的“源”和“储”侧向分离,距离远,油气主要以不整合/砂体的侧向输导为主,辅以断裂的垂向调整,表现为“阶梯式”长距离侧向输导特征,主要发育于盆缘凸起带及斜坡外带地层超覆圈闭中。

图1 碎屑岩地层油气藏类型划分Fig.1 Classification of clastic stratigraphic reservoir types

削截型地层油气藏亦广泛分布于盆地斜坡带、古凸起以及盆内古隆起,如我国准噶尔盆地夏子街油藏[16],渤海湾盆地金家、乐安等油藏[17],辽河盆地曙光油藏。国外发现的大型削截型地层油气藏较多,如美国墨西哥湾盆地东得克萨斯油藏[18]、利比亚锡尔特盆地梅斯拉油藏[19]等,该类型油气藏的“源”和“储”侧向对接,距离近,油气以不整合/砂体的侧向输导为主,表现为短距离侧向输导特征,主要发育于斜坡内带地层削截圈闭中。

潜山型地层油气藏主要发现于我国渤海湾盆地,可进一步划分为风化壳型和内幕型2种亚类,前者如北大港潜山油气藏、埕海潜山油气藏等,该类型油气藏的“源”和“储”侧向对接,油气主要以断裂垂向输导和不整合侧向输导为主,表现为近距离侧向输导特征,主要发育于盆内隆起带潜山风化壳圈闭中;后者如王官屯潜山油气藏、北大港潜山油气藏、乌马营潜山油气藏、孤北潜山油气藏等,该类型油气藏的“源”和“储”垂向叠置,表现为储层孔隙及裂缝的垂向近距离输导特征,主要发育于盆内隆起带潜山内幕圈闭中。

2 典型地层油气藏解剖

选取不同类型典型地层油气藏进行解剖,从构造部位、储层特征、油气来源、输导体系、保存条件以及油气性质等方面分析油气藏特征。

2.1 超覆型地层油气藏

图3 渤海湾盆地金家削截型油气藏剖面图Fig.3 Profile of truncated reservoirs in Jinjia area, Bohai Bay Basin

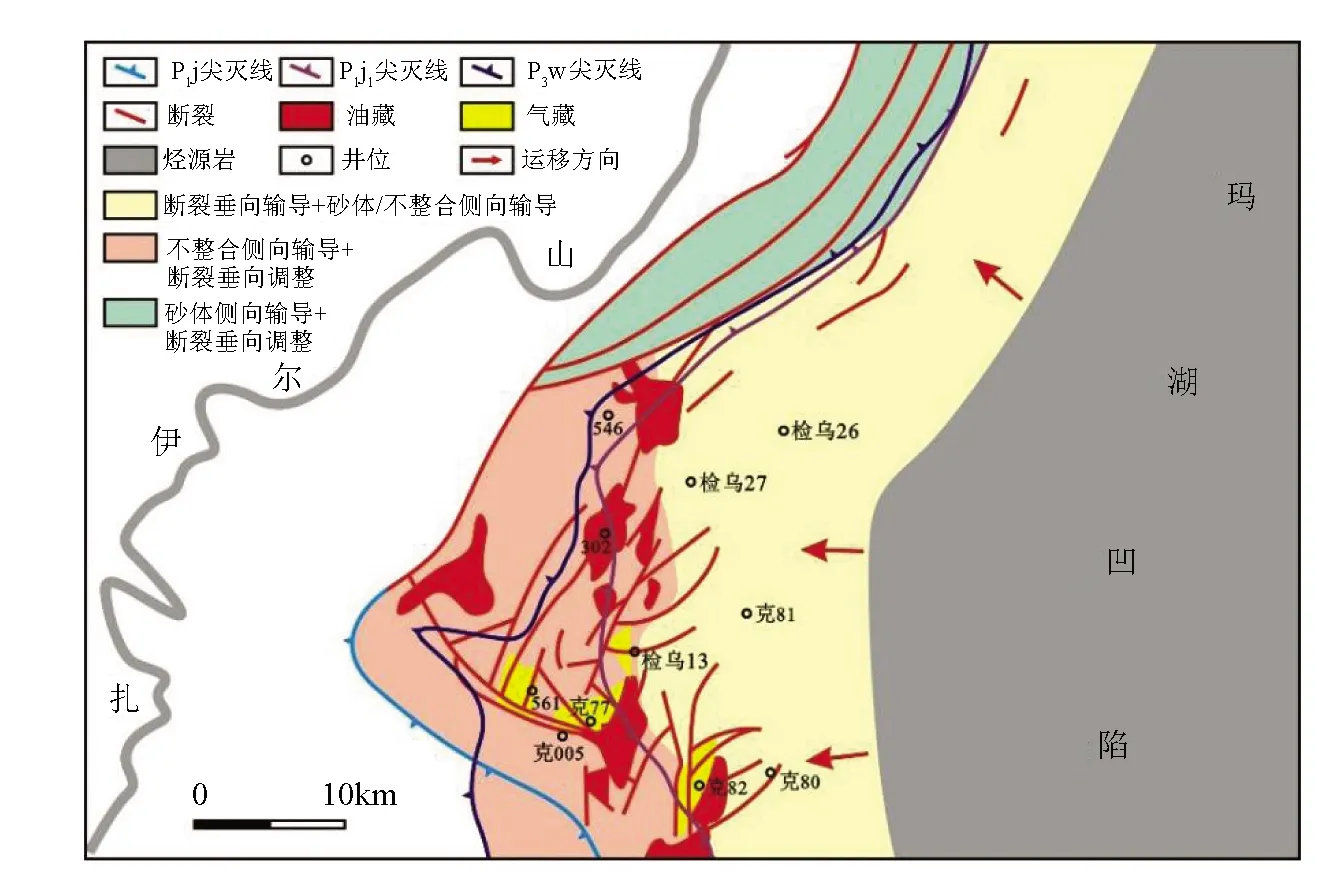

准噶尔盆地西北缘五区南区二叠系上乌尔禾组油气藏为典型的超覆型地层油气藏(见图2),目前探明含油面积25.7km2,含气面积6.6km2。该区块位于克-乌断裂下盘的斜坡带上,为向东南倾斜的单斜构造;上乌尔禾组属于冲积扇扇顶亚相沉积[20],向西北逐层超覆,与下伏佳木河组、风城组等地层均呈角度不整合接触;储层岩性以不等粒砾岩、含砾中粗砂岩为主,平均孔隙度8.82%,平均渗透率26.27mD,属于低孔、低渗型储层。油气藏的油气水分布按重力分异,气分布在储层上倾部位,水分布在下倾部位,中间为油。原油密度0.97g/cm3,黏度138mPa·s,含蜡量6.67%,凝固点12.2℃;天然气相对密度0.625,甲烷质量分数94.56%,乙烷质量分数3.06%;地层水型为CaCl2型,矿化度为18000mg/L。原油主要来源于玛湖凹陷二叠系风城组烃源岩,天然气则主要来自于二叠系佳木河组烃源岩[21]。油气首先沿着二叠系佳木河组底部不整合及二叠系内部砂体发生侧向输导,之后经断裂垂向调整至二叠系上乌尔禾组与二叠系佳木河组之间的不整合,并沿该不整合底部砾岩层运移至构造高部位物性较好的地层超覆圈闭中,受上覆泥岩层、下伏风化黏土层以及断层的联合遮挡而聚集成藏(见图2)。

2.2 削截型地层油气藏

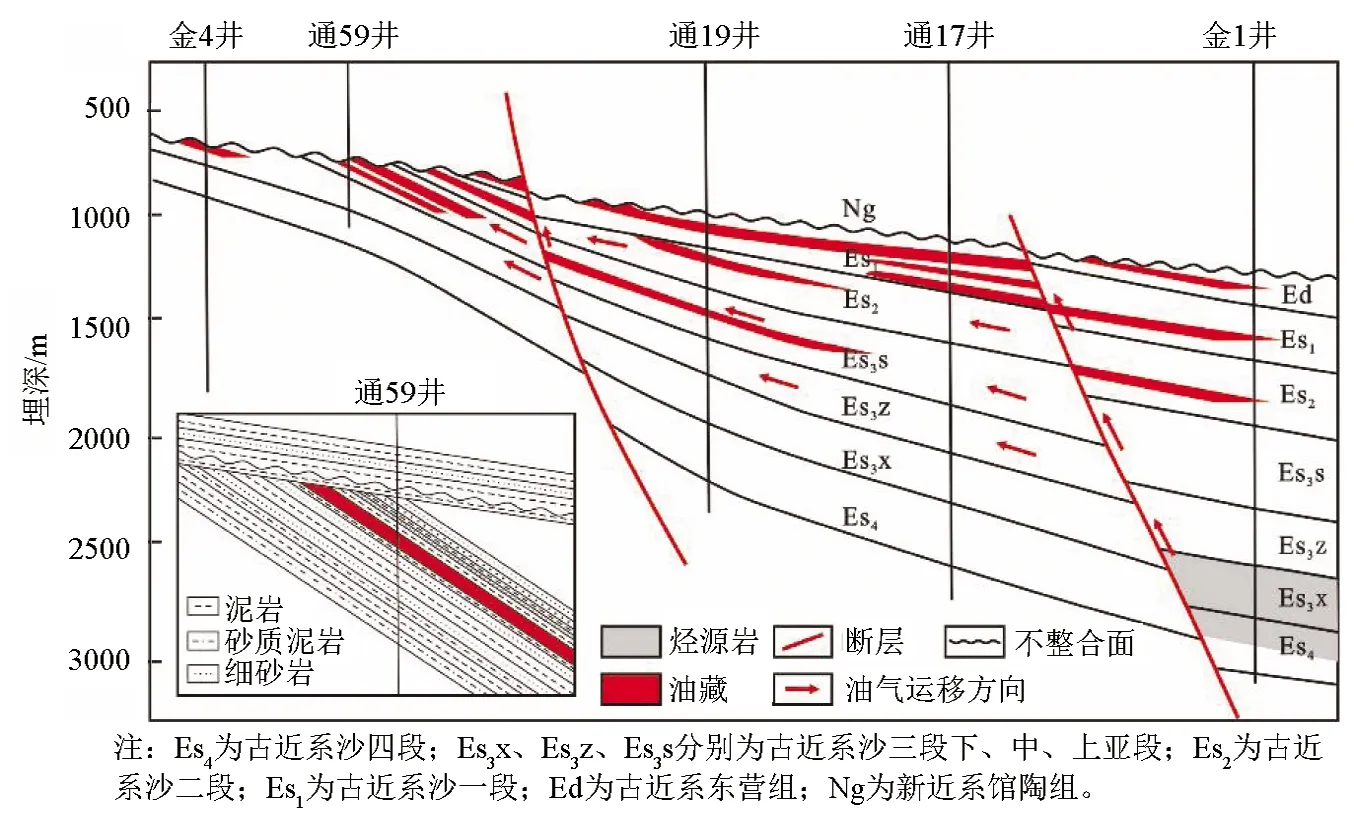

渤海湾盆地济阳坳陷金家地区古近系油藏为典型的削截型地层油藏(见图3)。该区块位于东营凹陷南斜坡中部,为向西北倾斜并被断层复杂化的单斜鼻状构造;古近系各地层自博兴洼陷至斜坡逐渐减薄直至剥蚀尖灭,以泥岩为主的馆陶组地层超覆其上呈角度不整合接触,从而形成了众多地层削截型圈闭(见图3);古近系储层主要为(扇)三角洲相沉积[22],岩性以含砾粗砂岩、细砂岩和粉砂岩为主,总体属于高孔、中渗型储层。如沙二段平均孔隙度27.08%,平均渗透率160.79mD;原油密度0.97g/cm3,黏度2860mPa·s,含硫量0.51%,凝固点5.0℃;地层水型为NaHCO3型,矿化度2600mg/L左右;地层温度47.2℃,压力系数0.96,为常温常压油藏。原油来源于博兴洼陷沙四上亚段和沙三下亚段烃源岩[23],馆陶组~明化镇组沉积末期,原油通过切入烃源岩的博兴断层垂向运移再侧向输导进入古近系地层,之后主要沿着连通砂体/不整合发生侧向运移至地层削截圈闭中,受不整合风化黏土层或上覆馆陶组泥岩层的遮挡而聚集成藏(见图3)。

2.3 潜山型地层油气藏

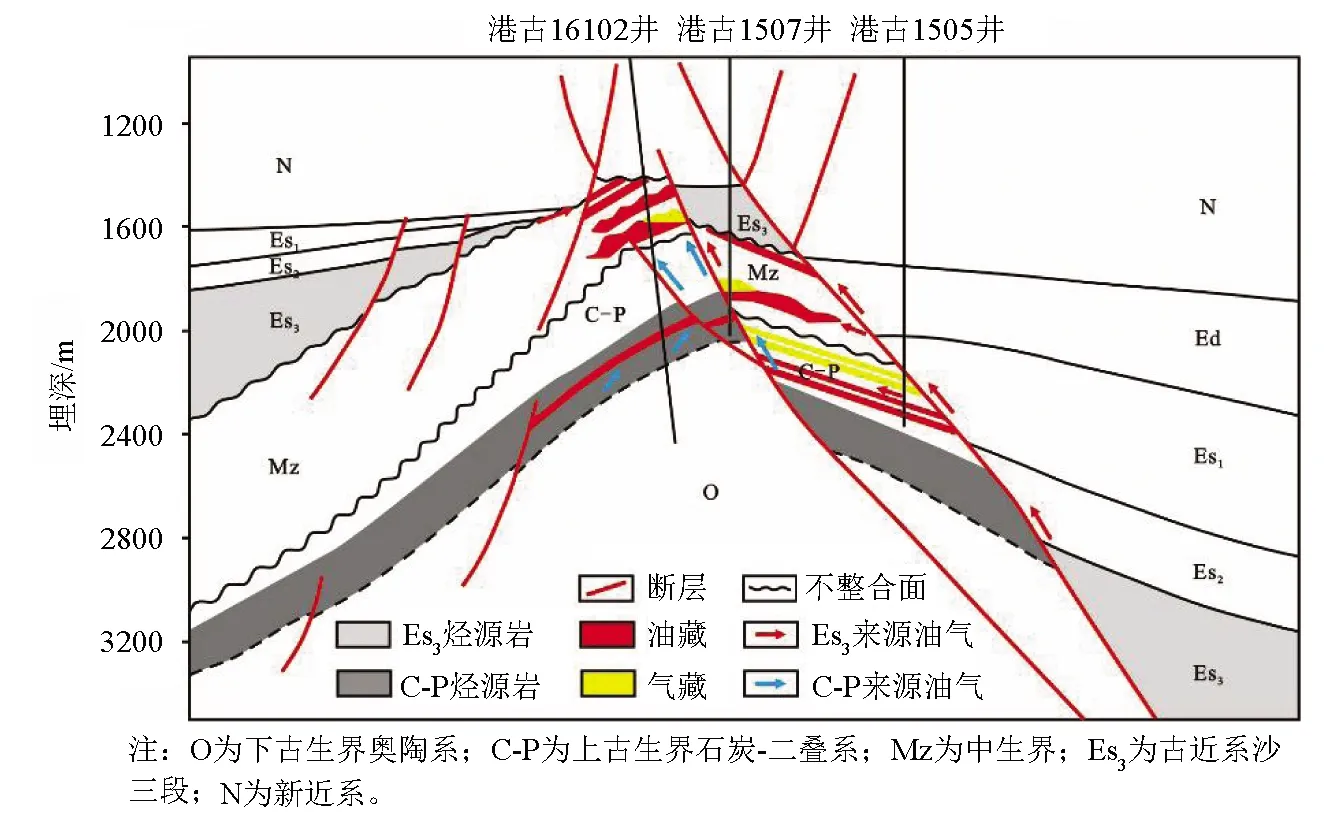

渤海湾盆地黄骅坳陷北大港潜山中生界及上古生界油气藏为典型的碎屑岩潜山型地层油气藏(见图4)。该潜山呈被断层复杂化的断块结构,主体自下而上发育了下古生界奥陶系、上古生界石炭-二叠系和中生界地层,两翼被古近系地层超覆,顶部被新近系地层披覆。中生界及上古生界储层岩性主要为细砂岩、粉砂岩及中粗砂岩,孔隙度介于5%~20%,渗透率介于0.01~700mD,整体属于中低孔、低渗型储层;原油密度0.85g/cm3,黏度7.36mPa·s,凝固点10℃,属于中密度、中黏度、中凝固点的轻质油;天然气甲烷含量较低,介于70%~90%,以湿气为主;地层水型为CaCl2型,矿化度12000mg/L;油气藏温度81.6℃,压力系数0.95,为常温常压油气藏。由于独特的潜山结构和源储配置,该潜山发育了潜山风化壳型地层油气藏和潜山内幕型地层油气藏。

2.3.1 风化壳型地层油气藏

图4 渤海湾盆地北大港潜山油气藏剖面图Fig.4 Profile of buried hill reservoirs in Beidagang area, Bohai Bay Basin

北大港潜山油气主要来源于古近系沙三段烃源岩,混有石炭-二叠系煤系烃源岩的油气,潜山主要经历了新近纪-第四纪油气充注[24],烃源岩生成的油气首先沿着港西断裂发生垂向运移,之后部分油气通过连通砂体/不整合发生侧向运移,进入上古生界顶部风化壳和中生界顶部风化壳圈闭中,受上覆盖层及断层的遮挡而聚集成藏,形成潜山风化壳型地层油气藏,如港古1507井中生界顶部风化壳油藏(见图4)。

2.3.2 内幕型地层油气藏

由于区域性石炭-二叠系煤系烃源岩的发育,使得北大港潜山内部源储垂向叠置,油气在超压作用下直接进入上古生界内幕圈闭中,或沿裂缝垂向近距离运移进入中生界及上古生界内幕圈闭中,受中、古生界内部隔层及断层的遮挡而聚集成藏,形成潜山内幕型地层油气藏,如港古16102井、港古1507井上古生界和中生界油气藏以及港古1505井上古生界油气藏等(见图4)。

3 地层油气藏形成主控因素

无论是哪种类型的油气藏,其成藏都需要各成藏地质要素的有效配置[25-27]。通过对典型碎屑岩地层油气藏成藏要素的解剖认为,控制碎屑岩地层油气藏形成的关键在于源储配置。按照烃源岩与储集层的相对位置,将源储配置类型划分为源储分离型、源储侧接型和源储叠置型,不同类型的源储配置控制了相应油气藏的形成。需要说明的是,源储配置实际上是诸多成藏要素的集合,不仅包括烃源岩与储集层之间的配置,也包括将两者连接起来的输导体系,从而共同控制了地层油气藏的形成。

流体作用、地层超压等储层形成机制研究突破了以往碎屑岩储层的勘探极限。近年来的勘探表明,与碳酸盐岩风化壳和火山岩风化壳相比,碎屑岩风化壳在深层(埋深大于3500m)同样可发育优质储层[28-30],从而为油气的聚集提供了优质储集空间,也为形成良好的源储配置奠定了基础。

图5 准噶尔盆地五区南二叠系油气输导体系配置平面图Fig.5 Configuration diagram of Permian oil and gas transport system in Wuqunan area, Junggar Basin

源储分离型配置是指烃源岩与储集层处于不接触状态。自生烃洼陷至斜坡中外带及凸起带,由于烃源岩与储集层距离较远,油气需要断裂、砂体及不整合的联合输导才能发生较长距离的运移进入地层圈闭中,形成超覆型地层油气藏(见图2、图5)。

源储侧接型配置是指烃源岩与储集层处于侧向对接状态,由于构造部位不同,形成的油气藏类型有所不同。对于斜坡内带,由于烃源岩与储集层通过断裂侧向对接,油气主要发生断裂垂向调整和连通砂体/不整合侧向运移进入地层圈闭中(见图5),当不整合发育风化黏土层或上覆地层发育泥质岩层时,形成削截型地层油气藏(见图3),否则发生油气的串层运移;对于洼陷中的潜山带,由于烃源岩与储集层通过断裂或不整合侧向对接,油气可通过断裂或不整合的侧向输导进入潜山圈闭中,形成潜山风化壳型或内幕型油气藏(见图4)。

源储叠置型配置是指烃源岩与储集层处于垂向叠置状态。对于洼陷中的潜山带,由于潜山内部烃源岩的发育,导致烃源岩与潜山内幕储层垂向叠置,油气可通过储集孔隙或微裂缝直接进入相邻的潜山内幕圈闭中,形成潜山内幕型油气藏(见图4)。

4 结论

1)碎屑岩地层油气藏类型划分为超覆型、削截型和潜山型3种,其中潜山型地层油气藏可进一步划分为风化壳型和内幕型2种亚类。

2)超覆型地层油气藏属于源储分离型,油气以不整合/砂体侧向输导和断裂垂向调整为主,表现为长距离侧向输导特征;削截型地层油气藏和潜山风化壳型地层油气藏属于源储对接型,油气以不整合/砂体侧向输导为主,表现为短距离侧向输导特征;潜山内幕型地层油气藏属于源储叠置型,油气主要通过储层孔隙及裂缝发生近距离运移,表现为垂向近距离输导特征。

3)碎屑岩地层油气藏的形成主要受控于源储配置,不同类型源储配置具有不同的输导体系及输导特征,从而形成相应类型的油气藏。