城市地下道路智能控制潮汐匝道及其可行性研究

2021-05-18苏培循杨红运

林 志,苏培循,肖 丽,杨红运

(重庆交通大学土木工程学院,重庆 400074)

0 引言

随着汽车产业的快速发展,城市的交通拥堵逐渐成为制约城市经济发展的障碍[1],降低了大众生活幸福感[2]。尤其城市的商业经济文化中心等交通密集的区域,地面道路资源尤为紧缺,拥堵十分严重[3]。为解决这一难题,很多城市提出了城市交通的立体化建设[4],但该方案在早期实施过程中受制于技术和成本等问题,主要面向城市上层空间(即高架桥与立交桥)的利用开发。高架桥与立交桥的建设在一定程度上缓解了交通拥堵问题,但其建设占地面积大,并且严重破坏了城市景观。因此,越来越多的大城市将目光投入到城市地下空间的开发利用[5-7]。

在地下空间开发过程中,地下轨道交通(即地铁)具有便利、高效、安全、占地少等优点,逐渐成为大城市经济发展水平的标志之一。但是随着我国小康社会的全面建设,小汽车逐渐进入千家万户,虽然很多城市实施了一系列措施来控制小汽车出行,鼓励公共交通出行,依旧无法有效缓解小汽车过多带来的交通拥堵。因此,建设城市地下道路成为解决城市交通拥堵问题的重要手段。

日本、澳大利亚、法国以及中国等很多国家的大城市逐步建设和使用城市地下道路,有效缓解了城市的交通拥堵。但由于在地下道路匝道出入口设置时会挤占地面的有限资源,因此地下道路匝道出入口成为限制城市地下道路通行效率的关键节点[8]。目前有关城市地下道路匝道出入口的研究较少,其大部分设计沿用隧道设计规范,创新较少。美国Boring公司实施了埃文·马斯克设计的一种新型“汽车电梯式”匝道口设置形式,即采用电梯将道路上的车辆传送至地下专门建造的隧道,但单座电梯同一时间只能运输1辆汽车,成本高昂,通行效率过低,难以推广。本文提出一种新型的城市地下道路智能控制潮汐匝道,通过分流长距离过境车辆进入地下快速路,可有效缓解地面交通拥堵问题,为城市地下道路的建设规划提供新的创意。

1 城市地下道路匝道出入口现状

1.1 主要问题

1)出入口匝道设置困难。由于地下道路的规划建设落后于地面交通建设,而城市地下道路匝道的出入口要挤占一部分地面道路资源,给地面交通带来了不便,同时其改建施工会大大增加地下道路匝道出入口的设置成本[9];另一方面,由于城市中心区地面道路资源紧张,匝道位置选择较少,难以根据需求灵活设置匝道,导致汽车进入城市地下道路需要绕道,增加了不必要的路程[10]。

2)节点易拥堵。地下道路匝道出入口是连接地上道路网与地下道路网的关键节点,匝道出入口的设置合理与否是地下道路发挥分流交通量功能的重要保障[11]。虽然很多大城市对地下道路进行了规划建设,但是面对早晚高峰等车流量较大的情况仍然力不从心,匝道出入口成为限制发挥地下道路全部功能的阻碍,如何应对这种“潮汐式”交通节点拥堵问题引起了人们的广泛思考[12]。

1.2 埃文·马斯克“汽车电梯式”匝道出入口

埃文·马斯克的“汽车电梯式”匝道出入口常用于地下车库,埃文·马斯克创造性地将这种电梯式升降装置与地下道路相结合,通过汽车电梯托盘将汽车从地面运输到专用隧道,使得汽车可以避开地面的交通拥堵,快速到达目的地。埃文·马斯克的这种想法为缓解城市交通拥堵提供了一种创造性思路,但同时也有一些不足。首先,该方案需要自建隧道,成本较高,并且出入口限制在目的地和始发地两者之间,难以充分利用隧道资源;其次,这种“汽车电梯式”匝道出入口采用金属托盘运输汽车,1个托盘只能运输1辆汽车,汽车不能自主操作,需要排队进入隧道,这使得汽车通过匝道出入口的效率十分低,等待时间较长[13]。

2 城市地下道路潮汐匝道设计方案

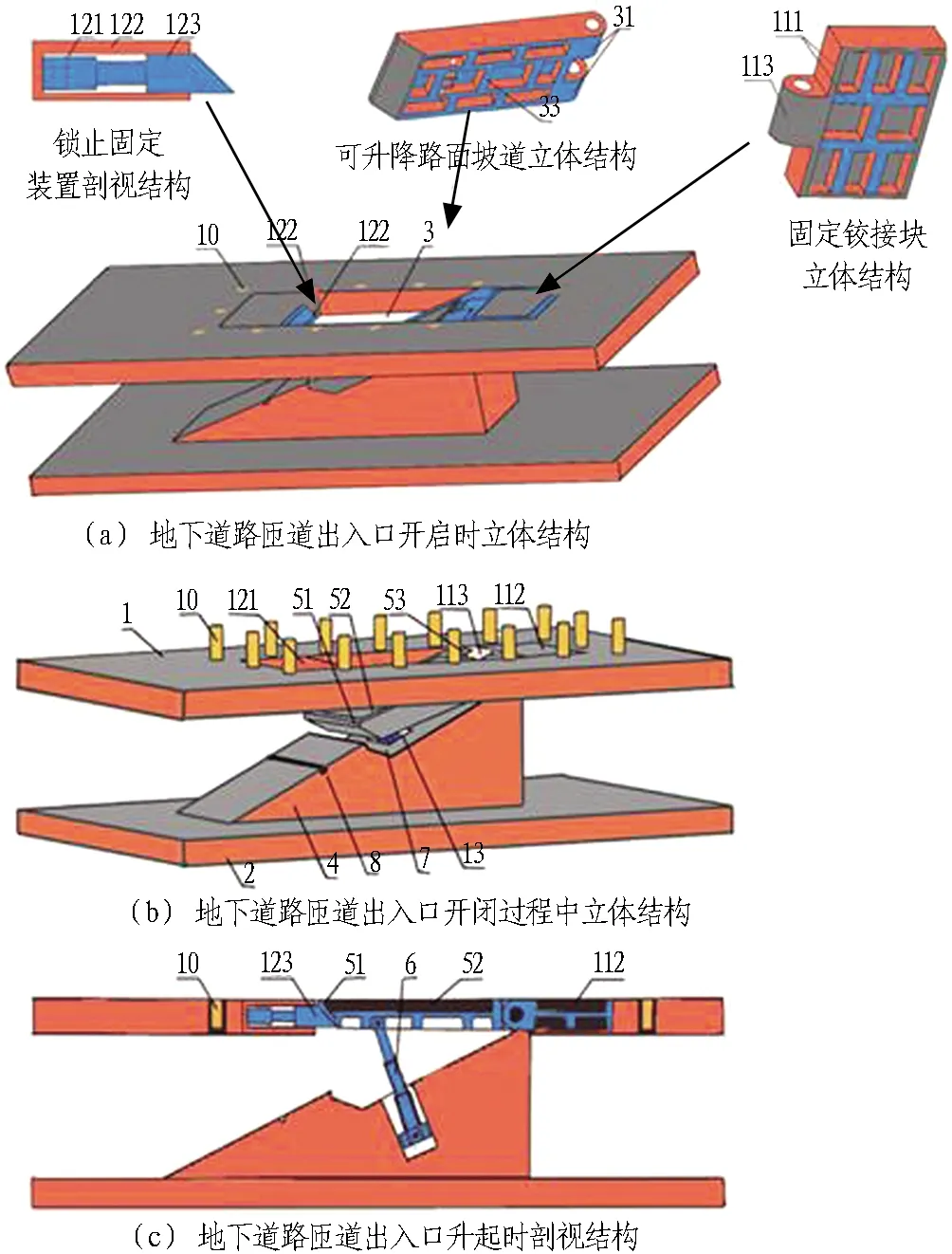

本文提出的地下道路智能控制潮汐匝道方案分为2个部分,即设备装置(其中智能潮汐匝道装置设备设计效果见图1)与布设衔接。设备装置主要包含路面部分装置、自动升降装置和附属保障设施装置;布设衔接包括地面道路布设衔接及与地下道路主线的衔接。

1—地上道路;2—地下道路;3—出入口;4—斜坡;6—第1、2液压缸;7—凹槽;8—雨水拦截槽;10—升降柱; 13—容纳槽; 51—第1钢结构底座;52—第1沥青层; 53—第1铰接头; 111—第2钢结构底座;112—第2沥青层; 113—第2铰接头; 121—壳体; 122—开口; 123—锁止固定块。

2.1 设备装置

2.1.1 路面部分装置

1)锁止固定装置部分。锁止固定装置主要有2个部分,即可伸缩搭接接头与液压传动装置。当匝道出入口即将开启,可升降路面需要下降,则搭接接头收缩,使得升降路面可以正常下降。当匝道出入口关闭后,搭接接头伸出,为路面提供一定的支撑,可以避免升降装置失效时升降匝道下落,导致行驶在升降匝道上的车辆跌落,造成人员伤亡;液压传动装置为可伸缩搭接接头的移动提供动力。

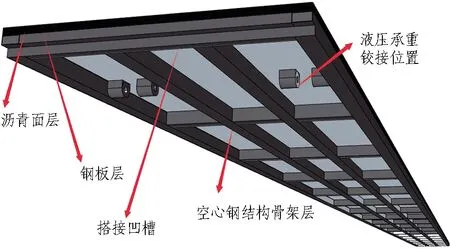

2)升降坡道路面部分。升降坡道路面部分分为3层。上层沥青路面采用高摩阻沥青铺砌,能有效缩短刹车距离,提高行车安全性,并且具有吸收车辆行驶噪音的作用。同时,在路面面层上设置橡胶减速带与警戒道路标线。中间部分为高强度钢板,为铺设沥青材料提供平台。第3层为钢架结构框架层,采用钢结构梁做支撑,强度高、稳定性好,能承受过往汽车重量、防止钢板发生变形,同时为安装升降装置提供位置。当地下匝道出入口系统未开启,城市地上道路交通保持正常运行;当地下匝道出入口系统开启,可将地上、地下道路网连接起来。

3)铰接侧路面部分。铰接侧整体为钢结构框架,与地面固定,同时突出一部分与可升降路面配合的铰接头,使可升降路面上下活动时路面保持平整。

2.1.2 自动升降装置

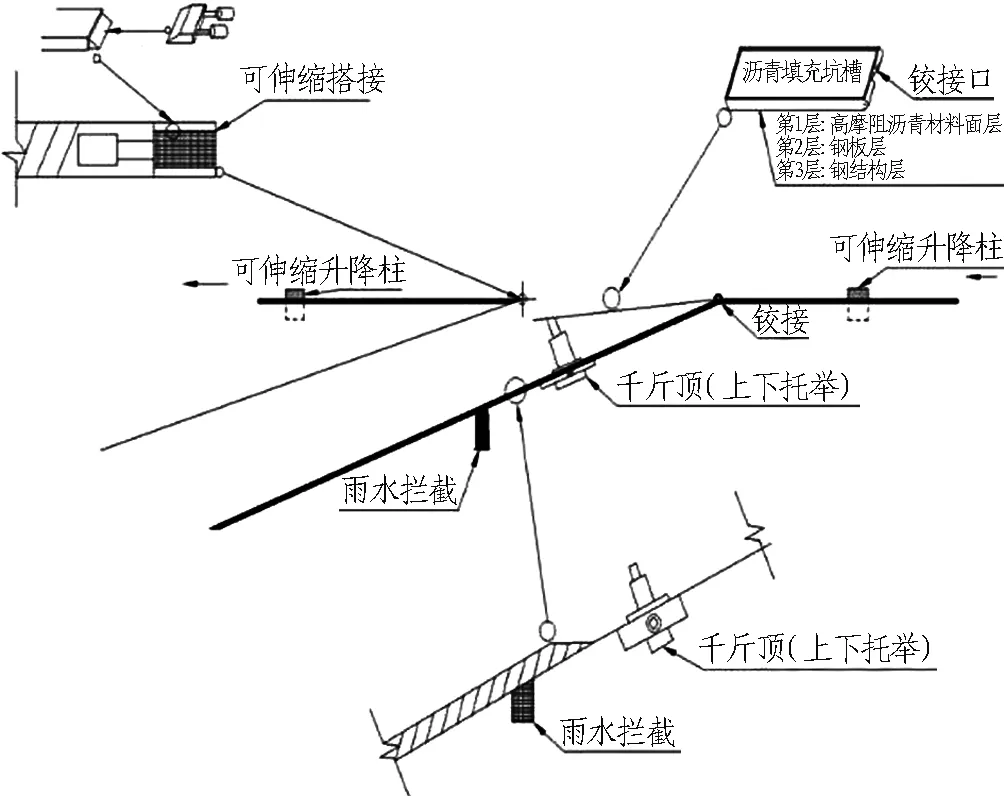

自动升降装置上下分别铰接可升降坡道路面与匝道出入口坡道的地面部分。通过分析交通监控数据结果,控制升降装置作业,当匝道出入口开启(关闭)时自动升降装置下降(升起)。潮汐匝道开启中状态前视图见图2。

图2 潮汐匝道开启中状态前视图

自动升降装置是城市地下道路智能控制潮汐匝道出入口的关键装置,必须保证其安全可靠。一方面在匝道出入口关闭时作为正常道路的支撑;一方面负责实现匝道出入口的开闭功能。

2.1.3 附属保障设施装置

1)自动升降路桩装置。自动升降路桩装置设在双向两车道的内侧车道,为保障运营安全,必须设置一定的隔离装置,且不能对地面交通产生影响。选择在匝道出入口四周设置自动升降路桩,通过升降路桩控制车辆通行。当道路交通良好时,系统未开启,升降路桩处于不升起状态;当监控交通数据分析道路交通为堵塞状态时,开启系统,配合交通信号灯,控制车辆通行,同时,匝道出入口四周区域车道的升降路桩在系统控制下作业,进行交通诱导,维持相邻车道正常行驶、保护车辆安全,防止发生意外事故。

2)雨水拦截装置。由于坡道开启后,匝道出入口处于露天状态,必须考虑雨水倒灌情况,因此在匝道入口内侧设置雨水拦截装置,拦截路面上方通过匝道出入口系统流向地下道路的地表水,保护匝道出入口处不受水流冲刷;格栅式表面盖板可防止雨水形成漩涡,减少不必要的安全隐患。

3)应急停车港湾。由于智能潮汐匝道为单向单车道,为保证交通安全,在匝道右侧设置应急停车港湾(见图3),设置数量可以根据匝道长度调整,间距宜为500 m。

图3 应急停车港湾示意图

2.2 布设衔接

2.2.1 地面道路布设衔接

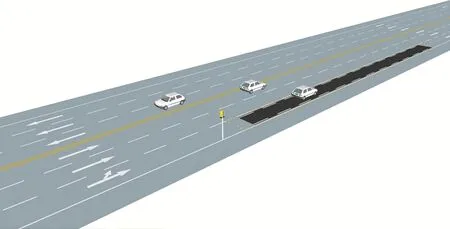

智能潮汐匝道推荐设置在路侧慢车道上,如图4所示。智能潮汐匝道在关闭状态下与正常地面道路保持一致,不会对地面交通产生影响。但是当智能潮汐匝道开启后,会占据一条车道的使用,因此应该尽量减少智能潮汐匝道对地面交通的干扰,选择布设在路侧慢车道,同时应该与前方交叉路口保持一定距离,为不需要进入地下道路的车辆绕行提供足够的反应距离。

图4 智能潮汐匝道关闭状态效果图

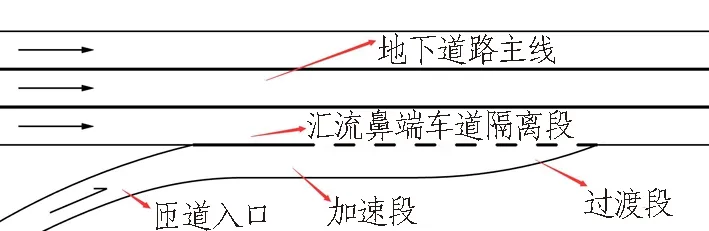

2.2.2 与地下道路主线衔接

智能潮汐匝道、地下道路主线衔接方式与传统匝道衔接方式相同,见图5。通过设置加速段与过渡段,保证匝道车辆安全平稳汇入地下道路主线。

图5 智能潮汐匝道与地下道路主线衔接布设图

3 可行性研究

3.1 智能控制管理系统

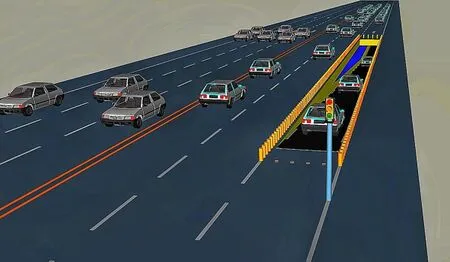

该系统可实现潮汐匝道出入口关闭与开启的智能化、自动化。智能潮汐匝道开启状态效果见图6,匝道入口的开启流程如下:

图6 智能潮汐匝道开启状态效果图

1)检测到地面交通拥堵,匝道入口前信号灯变为红色,该车道上车辆选择绕行其他车道或等待匝道开放,进入城市地下道路;

2)匝道出入口处四周自动升降路桩升起;

3)安全锁止装置打开,伸缩搭接收回,升降坡道路面开始下降;

4)升降坡道完全降落后,铰接侧道路安全路桩可以下降,其他三侧道路安全桩保持升起状态;

5)信号灯变为绿灯后,车辆从匝道入口进入城市地下道路。

当地面交通恢复正常通行时,可以关闭匝道入口,流程如下:

1)地面信号灯变为红灯,车辆停止进入匝道;

2)当监测到匝道入口处没有车辆行驶通过后,铰接侧安全路桩升起;

3)升降坡道开始上升,当恢复到正常路面高度时,可伸缩搭接接头伸出;

4)四周所有安全路桩下降;

5)地面信号灯变为绿灯,恢复该段道路通行。

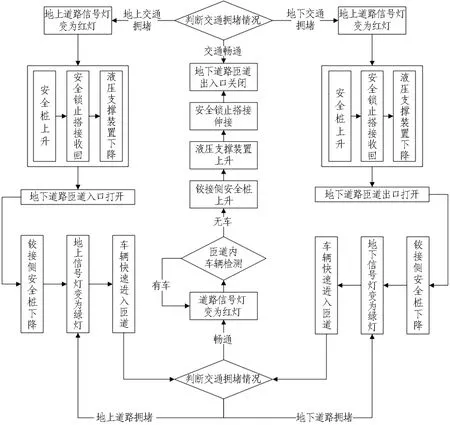

城市地下道路智能控制潮汐匝道出口的控制策略与入口相似,不再赘述,但要注意控制信号灯由地面改为地下。潮汐匝道智能控制开闭流程如图7所示。

图7 潮汐匝道智能控制开闭流程图

3.2 设计参数推荐

依据CJJ221—2015《城市地下道路工程设计规范》,对地下匝道出入口的车速、限高、宽度、坡长、坡度等标准进行调整,提出参考取值,保证设计安全可靠[14-15]。

3.2.1 设计车辆与设计速度

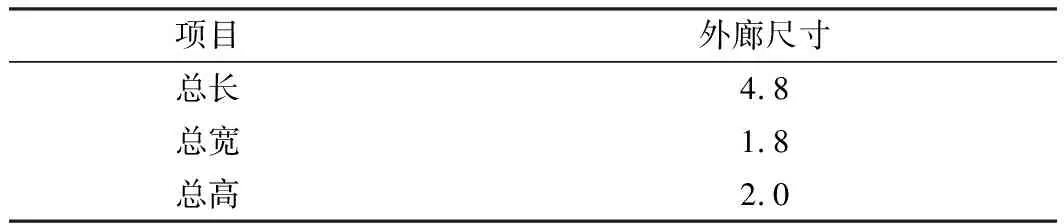

在确定城市地下道路潮汐匝道出入口的参数设计推荐值之前,应先确定行驶车辆的外形尺寸与设计速度。本匝道出入口只考虑小型汽车,根据《中国汽车车型手册》确定设计车辆的尺寸,见表1。

表1 小型车外廓尺寸

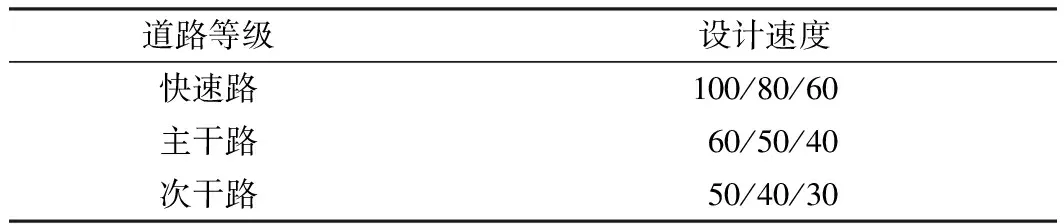

各级城市地下道路的设计速度见表2。根据规范,城市地下道路匝道的设计速度一般为主线的40%~70%,因此选取主线设计速度为60~80 km/h,匝道的设计速度为24~56 km/h,选取匝道出入口段的设计速度标准值为30 km/h。

表2 各级城市地下道路的设计速度

3.2.2 高度与宽度

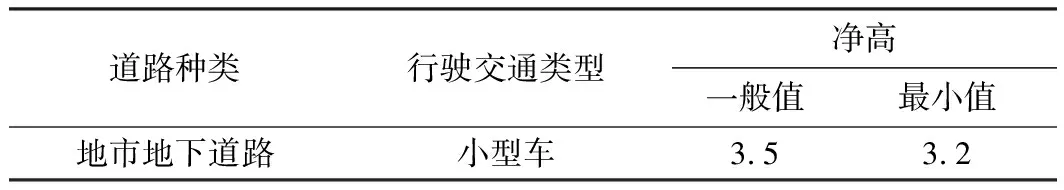

城市地下道路潮汐匝道只面向城市小汽车开放,其最小净高设计应参照城市地下道路与坡道式地下车库出入口的设计规范。

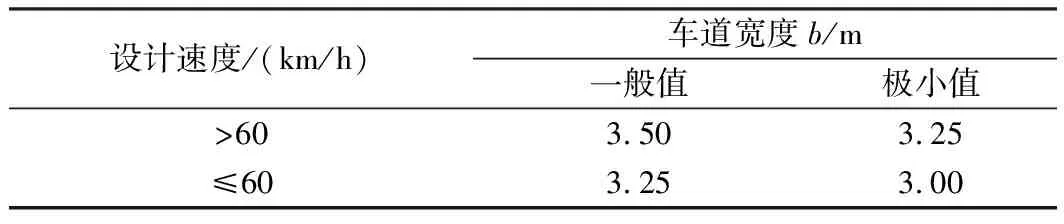

参照CJJ221—2015《城市地下道路工程设计规范》中有关净高及宽度的设计要求,见表3和表4,取净高H=3.2 m,车道宽度b=3.25 m为推荐值。同时在匝道两侧与坡道平齐的位置向内分别凹0.5 m,其中0.25 m为路侧带,剩下0.25 m为安全带,如图8所示。

表3 城市地下道路最小净高

表4 坡道最小净宽

图8 匝道路侧安全带示意图

3.2.3 最大坡度

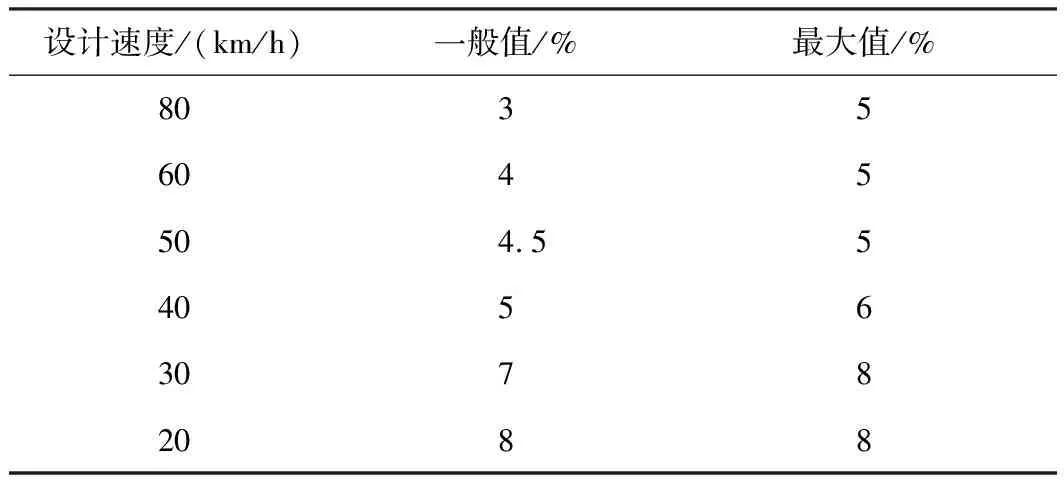

城市地下道路应尽量保持平缓,除在地形受限地区,在经过技术经济论证后,最大纵坡可以增加1%。城市地下道路匝道设计速度取30 km/h,故综合城市地下道路坡道设计要求(见表5),城市地下道路潮汐匝道推荐取值为一般值的7%。

表5 地下道路最大坡道

3.2.4 升降坡道安全验证

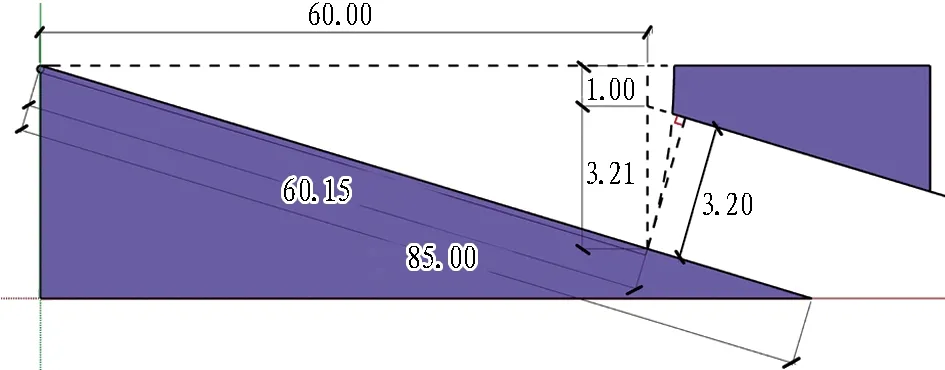

匝道出入口隧道施工推荐采用“明挖回填”的施工方法,减小开口埋深,防止因为出入口埋深过大导致开口过长,推荐埋深值h1为1 m,既可以实现匝道开口埋深不大,又可以保证洞口结构安全。

同时取坡道推荐值7%为计算坡道取值,车道宽度为3.25 m,匝道洞口净高h2为3.2 m,洞口埋深为1 m,由此计算出坡道长度为60.15 m,面积为195.49 m2。根据使用材料估算升降坡道中沥青层厚80 mm,大约需要38.16 t沥青混合料,钢板层厚度为5 mm,需要钢材7.67 t,空心钢结构骨架层由4根纵梁、57根小横梁组成,质量约为8.85 t,总质量为54.68 t。升降坡道结构示意见图9,潮汐匝道计算示意见图10。

图9 升降坡道结构示意图

图10 潮汐匝道计算示意简图(单位:m)

升降坡道一侧为铰接,一侧为2根液压千斤顶起重装置支撑,故当升降坡道升起时单根液压千斤顶承重为27.34 t。出于安全考虑选择定制的全自动液压千斤顶起重装置规格选择50 t,以保证潮汐匝道出入口在关闭情况下,为地面汽车提供安全平缓的道路行驶条件。

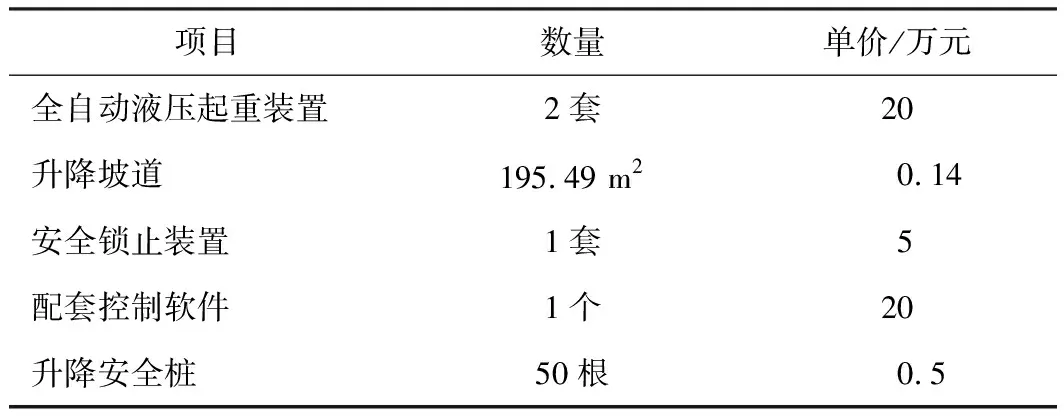

3.2.5 经济可行性

该方案的成本主要来自以下几部分:全自动液压起重装置、升降坡道、安全锁止装置、升降安全桩、配套控制软件。其中升降坡道每m2造价约为0.14万元,按照坡道长度60.15 m,面积为195.49 m2,则升降坡道整体造价约为28万元。经粗略计算,整套装置造价约为120万元,见表6。

表6 成本计算表

3.2.6 通行效率验证

在设计车速为30 km/h时,车辆安全间距为45 m,但实际上,在道路车流量较大时,城市道路上车辆间距一般为10 m左右,也就是车身长度的2倍;则该地下道路潮汐匝道出入口断面每小时可以通行600~2 000辆小汽车,而埃文·马斯克的汽车电梯式升降匝道从汽车进入汽车托盘固定到送达规定隧道出口的时间最短需要30 s,每小时可不间断运送120辆小汽车,通行效率远小于潮汐匝道。

4 结论与讨论

智能控制的城市地下道路潮汐匝道作为一种新型的城市地下道路匝道出入口设置形式,具有以下优点:

1)土地资源高效利用,在同一车道实现了多种功能,提高了土地资源的利用率。

2)交通疏解能力强,相比埃文·马斯克“汽车电梯式”升降匝道,本系统与传统地下匝道功能一致,车辆自主行驶通过,不需要专门的载运工具,速度更快、成本更低。

3)可以作为应急救援逃生通道使用。当地下道路发生意外情况时,可以打开临近匝道出入口,迅速对地下道路内部的意外情况进行处理解决,降低人员财产损失。

智能潮汐匝道出入口将地面道路与地下道路网有机紧密联系在一起,通过控制潮汐匝道出入口的开、闭有效分流中、长距离过境交通量,并延缓短距离交通进入拥堵区域,可有效缓解城市交通拥堵问题,更充分地发挥道路的服务功能。但当短距离交通量较大,开放潮汐匝道并不能缓解拥堵情况,反而会因为车道数减少,干扰地面交通,造成拥堵加剧,故在使用智能潮汐匝道出入口时必须结合城市交通的实际情况。虽然目前智能潮汐匝道出入口还处于概念阶段,距离实际应用还有很长的时间,但是其中的创新理念,可以开拓城市建设和管理者的思路。未来随着城市地下道路的快速发展,也一定可以得到更广泛的拓展,更好地解决城市交通问题。