绘制中国人自己的银河画卷

2021-05-17嵇刊

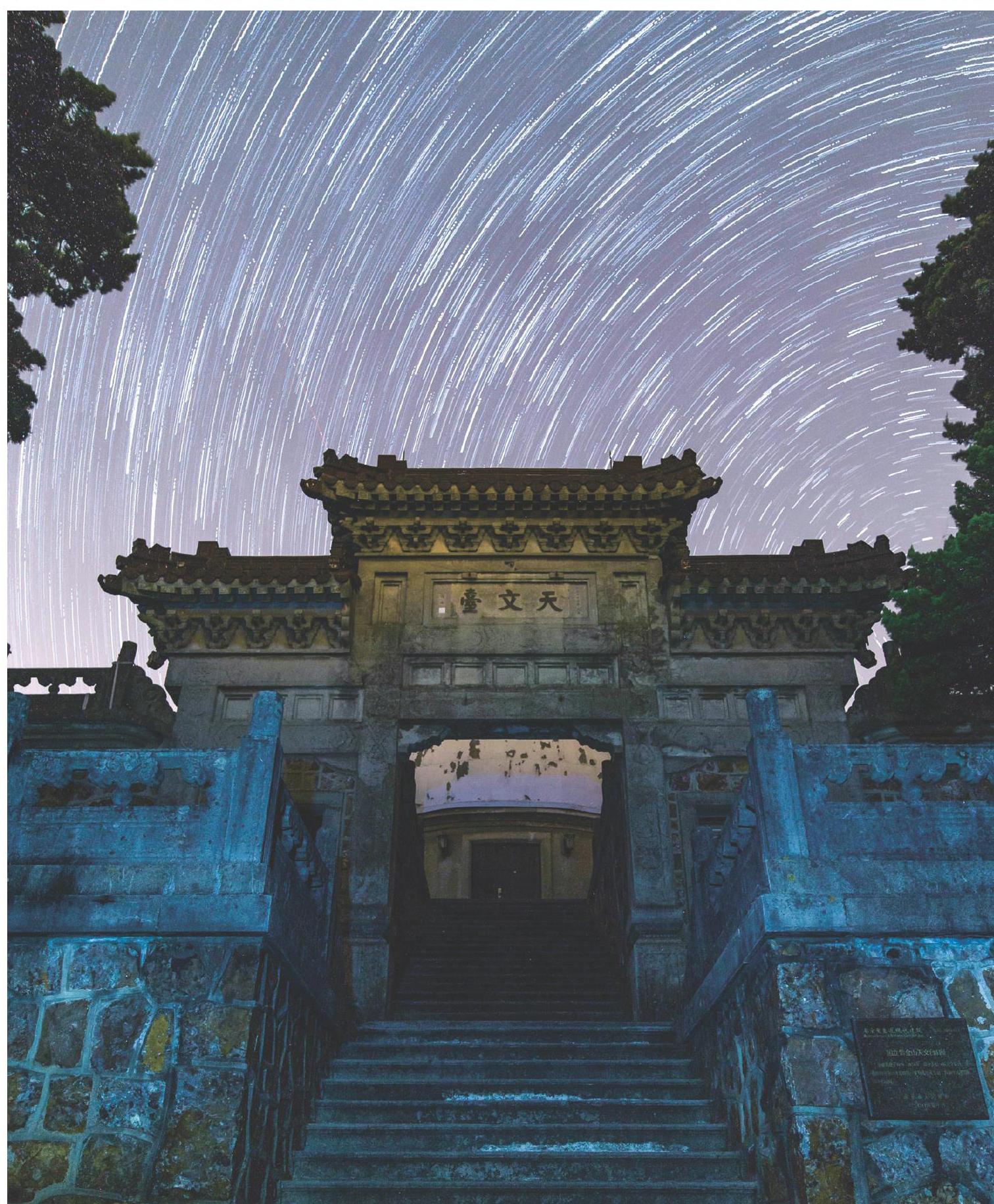

这里山势巍峨,树木葱茏,众多名胜古迹掩映其中。位于山峰之巅,有一座古老的天文台,好似绿洲中的一颗明珠,分外夺目耀眼。它就是闻名世界的中国科学院紫金山天文台,1934年建成时被命名为“国立紫金山天文台”。

当年,这第一座中国人自己设计建造的现代天文台因装备精良、人才荟萃,曾获“东亚第一”的美称。它的建成,标志着中国现代天文学研究的开端。

中国现代天文学的摇篮

紫金山天文台发端于玄武湖南侧鸡笼山上的古观象台。

早在1600多年前,鸡笼山上就建有观云测天的“灵台候楼”,并设有专职官员观天象、测风候、编制历法。明代朱元璋时期,改“鸡笼山”为“钦天山”,建造了当时世界上最先进的浑仪、简仪、圭表等观象设备。清代康熙七年(1668年),钦天山彻底废弃,留存数百年的明代观象仪器被全部转移至北京。

1927年,国民政府定都南京后,决定遵照孙中山先生遗愿,启动首都建设计划。1928年,蔡元培聘请高鲁作为新成立的天文研究所代所长,并由其负责选址和向庾子赔款委员会申请资金添置天文仪器。

1929年,厦门大学天文系主任余青松接任天文研究所所长,继续筹建天文台。根据当时总理陵园管理委员会提出的中式风格设计要求,余青松经与著名建筑师杨廷宝反复协商和修改,最终形成了一份“中式天文台”图纸。同年12月,包括一条盘山公路、一幢台本部、一幢子午仪室、一幢赤道仪室、一幢变星仪室、两幢宿舍的紫金山天文台工程破土动工。

1934年9月,全部工程竣工交付并举行了落成揭幕典礼。至此,中国有了第一座自己建立、被誉为“中国现代天文学摇篮”的现代天文台,当时的政府要员林森、蔡元培、于右任、戴季陶等纷纷题词并刻碑志庆。如今牌坊上的“天文台”横额,即为国民政府主席林森所题,至今完好无损。

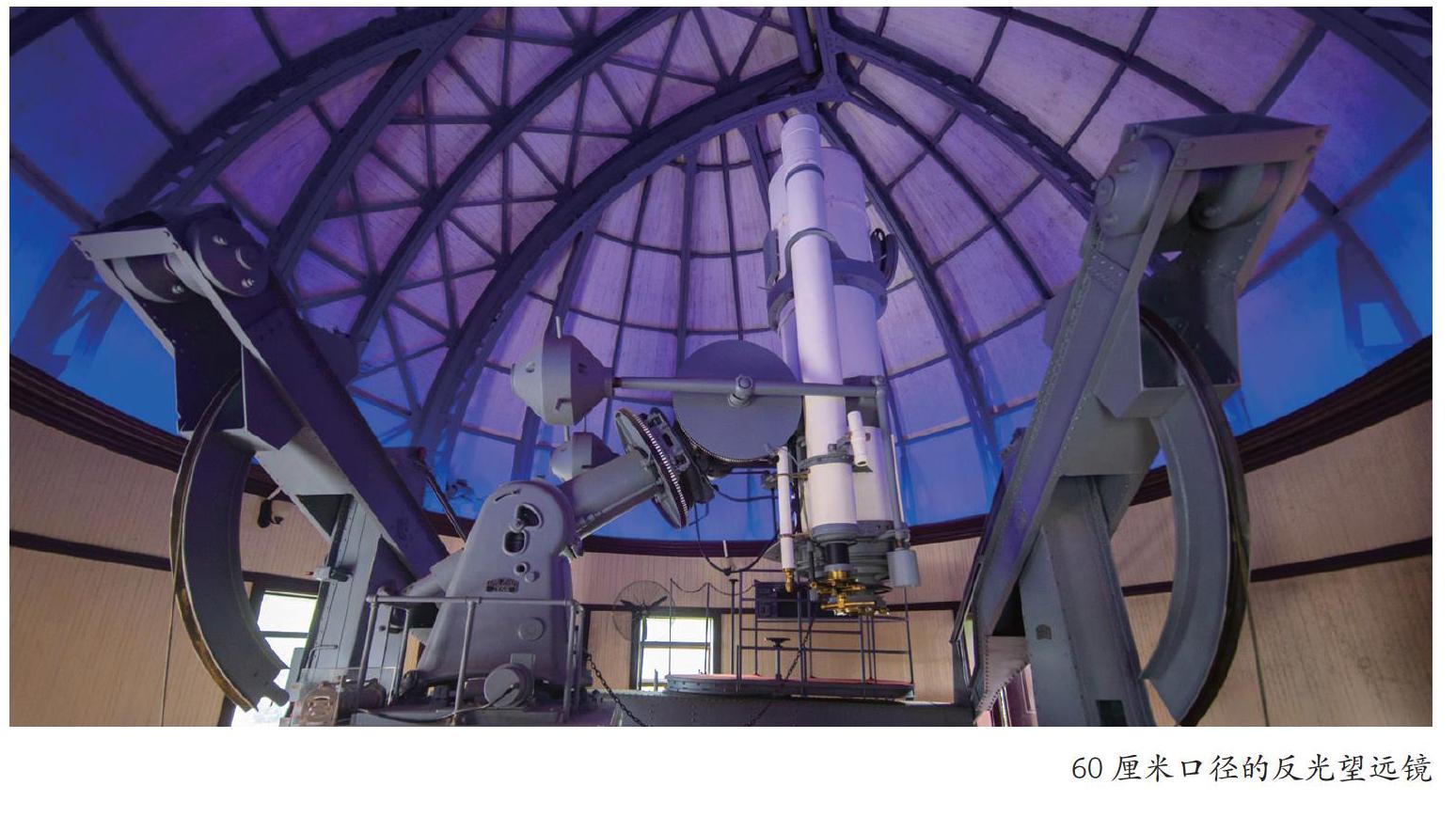

那时刚建成的紫金山天文台,建筑美轮美奂,仪器精致名贵,曾有“东亚第一”的美称。尤其是德国制造的一架60厘米口径的反光望远镜曾称雄于亚洲。可惜好景不长,1937年8月,受日军侵华战争影响,天文研究所及紫金山天文台工作人员被迫撤离南京。

国人在这里发现第一颗小行星

现时的紫金山天文台,依然矗立在紫金山第三峰的天堡城上。错落有致地分布着的6座蒙古包一般的银白色圆顶,远望,如镶嵌在绿色山峦上的6颗珍珠,熠熠发光;近看,则像一顶顶刚刚飘落在林海中的降落伞,若隐若现。每当夜幕降临,那银色圆顶上的天窗徐徐打开,天文望远镜“睁大”炯炯有神的慧眼,注视着亿万光年之外的天体,不懈地探索着宇宙奥秘。

顺着当年修建的天文路蜿蜒向上,便是占地3.1万平方米的天文台旧址。6座银色的圆顶天文观测室高低错落,衡宇相望。每座圆顶的基座和墙面均用紫金山特有的虎皮石砌出水波纹形状,圆顶四周均环绕着天坛式的石栏杆。

在紫金山天文台的所有建筑中,由著名建筑师杨廷宝设计并最早建成的台本部最为别致。该建筑坐北朝南,按轴线对称分布,设计时利用地形高差,形成在底层两侧和二层中部北侧均有出入口与室外相通、底层与二层之间有楼梯相连的特殊结构;建筑外墙采用就地开采的毛石砌成,与周围环境浑然一体,庄重朴实。

拾级而上,观象台内,那架直径60厘米的反光望远镜陈列其中。该望远镜于1950年获得修复,随后即由张钰哲先生和助手张家祥于1955年1月20日发现小行星“紫金1号”(后于1998年命名为刘壁如星),这是中国人在本土发现的第一颗小行星。

浓缩古代天文学之辉煌

紫金山天文台不仅是我国现代天文学的摇篮,而且浓缩了中国古代天文学的辉煌。这里完好地保存了明、清两代天文学家实测所用的5件古代仪器,其中明代正统年间铸造的浑仪、简仪和圭表最为珍贵。这些珍贵的天文仪器,凝聚着中华民族在古代天文学领域的智慧和创造力,是中国古代科技领先世界的有力证明。

浑仪

浑仪是测量星体在天空中位置和运动的仪器,是我国传统的测天仪器。早在战国初年,我国就有了原始的浑仪。随着时间的推移,浑仪的制作越来越精密,结构越来越合理、适用。唐代天文学家李淳风创造了由3层同心圆环组成的浑仪,使浑仪结构臻于完善,此后历代所造的浑仪都保持着这种科学结构。

紫金山天文台内保存的明制浑仪主体由3层同心圆环组成,外层为3道固定不动的圆环,称为“六合仪”;中层为4道圆环组成的一个整体,称为“三辰仪”;内层是一平行双环,中间夹装一个方形窥管,可绕双环圆心任意转动,称为“四游仪”。窥管相当于现代的天文望远镜,通过窥管圆孔可以观测天上的星辰,并可通过四游、三辰两仪圆环上的刻度测定天体的方位。这台明制浑仪不仅是一架古老精密的科学仪器,也是一件精美绝伦的艺术珍品。它由四龙柱、一云柱支撑,四角台则以四云山装饰,造型紧凑协调,浑然天成。龙柱强健雄伟,盘旋上腾,云山耸起,两相呼应,相得益彰。基座四侧刻铸奇花异兽,线条流畅。

我国古代传统标志星体天文坐标的两个基本数据一一入宿度和去极度,就是用浑仪测定出来的,刊载于历朝正史《天文志》和《律历志》中,成为研究我国古代天文学发展历史的珍贵资料。

简仪

简仪是从浑仪简化发展而来的测量天体的仪器。它解脱了浑仪的复杂圈环,各环组分别架立,在观测时既避免了圈环互掩,又能进行多种观测。简仪原由元代天文学家郭守敬创制,操作简单易行,测量精度倍增,为我国天文仪器制造史上的一次飞跃。

紫金山天文台内保存的明制简仪,主要由两部分组成,其一是被称为“赤道坐标系”的斜向安置的一组环圈(可以测定星体在天空中的赤道坐标值),其二是被称为“地平坐标系”的直立安置的一组环圈(可测定星体的地平坐标值)。两组环圈可同时进行观测,互不干扰,非常有效。

此台简仪造型疏朗开阔,全仪由四龙柱、四云柱连接支撑,舒展而华贵,与浑仪可谓环肥燕瘦,竞相生辉。

圭表

圭表是我国最古老的传统测天仪,早在3 000多年前就已创制,其主要作用在于测量日影长度的变化,以确定一年四季二十四节气的准确日期,从而制定出合乎天时并能指导农业生产的历法。此外,由日影长度变化的周期还可测定出一年含有的天数(365.25天)。

紫金山天文台内保存的明制圭表,由一卧圭、一立表组成,南北向水平摆置、面上有“尺”“寸”刻度的称“圭”,垂直竖立于南端的铜柱则称为“表”。表的上端有一圓孔,每当晴天正午,日光通过此孔,投影在圭面中央,其表度和日期可由圭上的刻度测出。

天球仪

紫金山天文台除保存着明代天文仪器外,还有一件清代的天文仪器——天球仪。

天球仪古称浑象,现代称天球仪。东汉张衡、三国王蕃、南朝钱乐之都曾造过这种仪器。它的主体为一铜球,上面嵌满铜钉,用以表现恒星和星座的位置,并能演示天体的周日运动。现存天球仪为清代1903年的复制品,球径3尺,嵌有1449颗铜钉,代表人类肉眼所能看见的1449颗较为明亮的星星,还刻有赤道、黄道以及用小点点表示的茫茫银河。铜球安装在轴上,可以旋转,轴的两端分别代表南北天极,它沿袭了中国古代的星名和星座划分。整个仪体安装在由子午圈和地平圈组成的框架中,用来演示天体的东升、西落,以及一年四季的昼夜长度变化,使观者如临其境,亲身感受地球自转的基本原理。

(责任编辑:嵇刊)

[延伸阅读]

目前的紫金山天文台是我国开展天文科学普及的重点单位、全国科普教育基地、全国重点文物保护单位。以总部及观测站为依托,分别在南京紫金山天文台科研科普园区、青岛观象台、盱眙铁山寺风景区、青海省德令哈市、云南省姚安县(筹建中)等地建设(或与地方政府联合建设)5个重点天文科普基地,面向社会公众开展天文科普宣传教育.每年共接待青少年和社会公众约20万人次。南京紫金山科研科普园区入选“首批中国20世纪建筑遗产”和“中国首批十大科技旅游基地”。