公共卫生应急治理中地方政府信任的演化逻辑与叠加优势

2021-05-17何得桂吴春来

何得桂,吴春来

(1.西北农林科技大学 ,陕西 杨凌 712100;2.华中师范大学 ,湖北 武汉 430079)

一、引言

当今社会是一个高风险社会(1)乌尔里希·贝克:《风险社会》,何博闻译,译林出版社,2004年,第10页。,公共卫生危机事件层出不穷。从2003年的“非典”,到2020年的新冠肺炎疫情肆虐,无不考验着政府的公共卫生危机治理能力。由于国家制度与应对能力的差别,在突如其来的新冠肺炎疫情治理中呈现出各不相同的行为和效果。中国政府通过发挥党政体制的优越性,充分动员各类资源,积极介入到重大突发公共卫生应急治理中,疫情防控成效在全球独树一帜。2020年12月底,中国政府在全世界率先宣布新冠肺炎疫苗全民免费注射,体现出负责任的大国形象,彰显了时代担当,这一重大决定也意味着中国在全球抗疫上作出重大贡献。公共卫生应急治理不仅是政府的重要职责,与普通民众也息息相关。研究公共卫生应急治理中地方政府信任的动态演化逻辑有助于维持和提升公共危机治理中地方政府的形象和信任程度。

以往对于公共危机治理中政府信任的研究包括结构观、过程观和情景观三个维度的解释。第一,公共危机治理中政府信任出现危机的原因在于公众信任结构影响。例如,朱京认为非典时期的信任危机主要源于社会信任结构本身的缺陷,专家、政府、传媒三大系统信任机制公信力的缺失,导致了公民之间公众与传媒、专家之间,公众与政府之间等出现了一系列的信任危机(2)朱京:《反思非典时期的信任危机》,《社会科学家》,2005年第2期。。第二,过程观强调信息传递过程的影响。例如,Kaman Lee以中国香港的非典治理为例,分析公共卫生危机治理中政府沟通对政府信任的影响机制,主要包括八个关键因素:政府危机预防和控制的有效性;改善沟通管理;媒体审查最小化;公众对政府危机应对能力的预期;强大的领导能力;公共利益首要性;政府组织的灵活性和有效沟通;外部危机环境对政府决策影响最小化(3)Kaman Lee. How the Hong Kong government lost the public trust in SARS: Insights for government communication in a health crisis. Public Relations Review,2009(1).。第三,情景观的解释更多地考虑实践场域中的具体细节。例如,徐彪认为公众对公共危机事件的归因(责任归属、可控性、稳定性)、政府对公共危机事件的解释策略(否认、借口、道歉和理由)等具体性情景因素对政府信任产生显著影响(4)徐彪:《公共危机事件后政府信任受损及修复机理:基于归因理论的分析和情景实验》,《公共管理学报》,2014年第2期。。

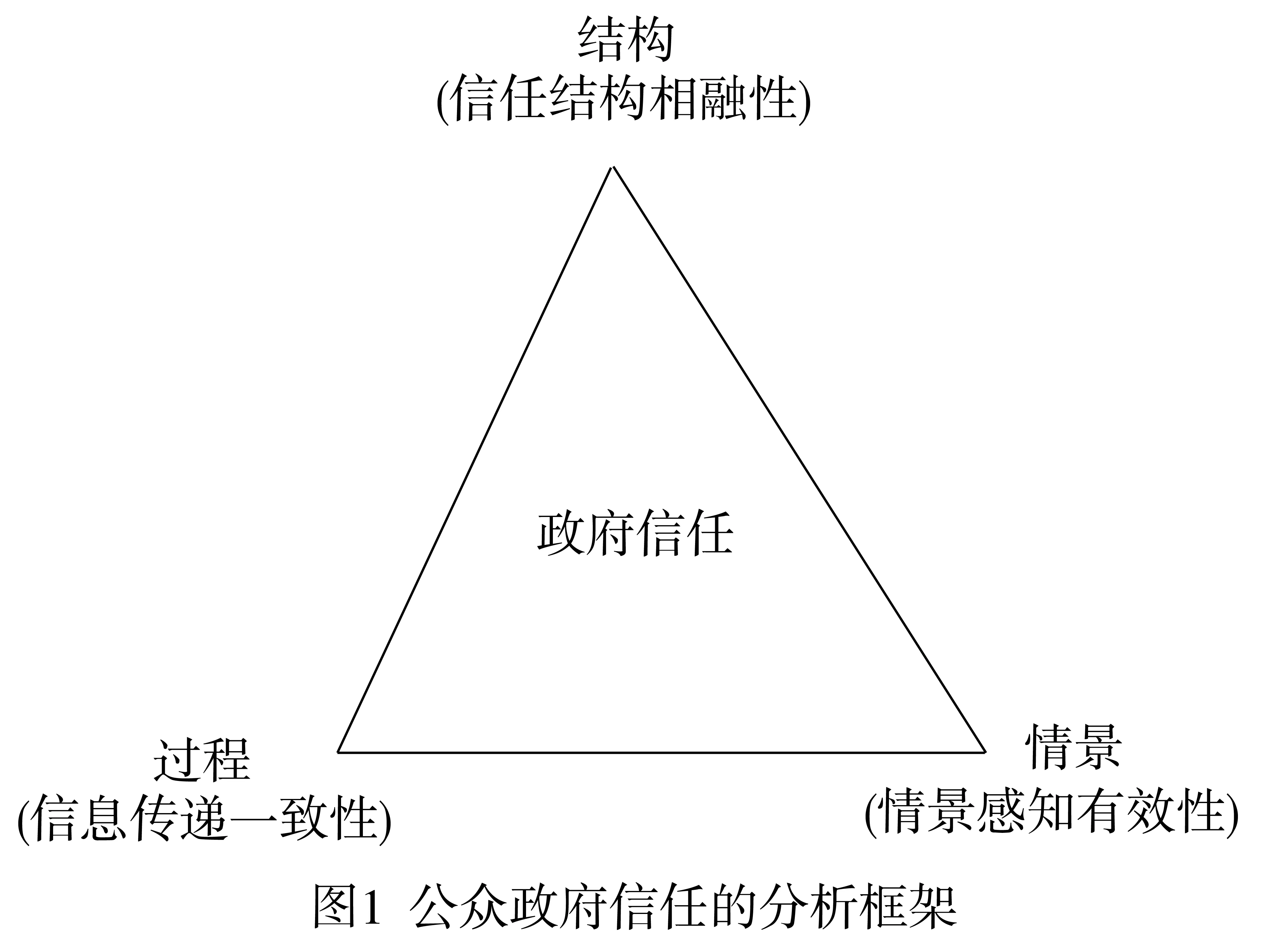

事实上,在应急治理中地方政府信任受到信任结构、信息过程和情景场域等多方面因素的共同作用。单一维度的解释难以深入解释公共危机治理中地方政府信任的动态变化及其内在逻辑。本文通过构建一个“结构—过程—情景”的综合性分析框架,以新冠肺炎疫情治理中的我国地方政府为例,对公共危机治理中地方政府信任的演化逻辑和提升路径进行研究,进而为促进重大公共卫生事件的有效治理提供一定的智力支持。

二、信任结构、信息过程、情景场域与危机治理中的政府信任

(一)公众信任的内在结构

公众信任来源于人际传播、专家教育以及政府信息公开三者的耦合,而公众的人际信任、专家信任以及政府信任呈现出不同的内在结构,三者相互影响构成了公众信任的基础性结构。其中人际信任呈现出差序信任结构(5)祁玲玲,赖静萍:《信任的差序格局与民主价值》,《江苏社会科学》,2014年第2期。,专家信任呈现出“竞争-合作”信任结构(6)周莉:《专家公信力:“嵌入”式信任的发生和运作机制:以食品安全事件为例》,《理论与改革》,2014年第1期。,而政府信任呈现出逆差序结构(7)管玥:《政治信任的层级差异及其解释:一项基于大学生群体的研究》,《公共行政评论》,2012年第2期。。

1.人际信任的差序结构。在卢曼的人际信任理论中,人际信任强调以情感联结为基础,有助于人们之间的人际沟通和人际交往。人际信任体现在社会群体中的个人依托于熟人网络和常规信息渠道所建构的政府公共治理态度。此信任方式体现出动态性、流动性,形成差序结构的特征,信任的基础结构体现出逐步扩散的状态,具体体现出正向和反向两种状态。信息扩散容易出现基本认识的极端化。

在危机初始和扩散的过程中,公众对于有效信息的判断在一定程度上建立在人际关系信息网络之上,进而对权威信息的来源进行选择性理解。谣言通过人际信任的传播较为迅速,能够以人际网络迅速传播,建立起公众对政府信任的初始状态。此时人际信任与政府信任之间产生一定的张力,即人际信任的内在逻辑遵循了社会网络的人际交互和传递机制,二者的内在一致性决定了公众对政府的信任。

2.专家信任的竞争-合作结构。在公共卫生危机治理中,技术支持成为政府治理的重要影响因素,政府治理需要得到权威专家的技术支持以作出准确的决策。专家在专业领域的权威身份和重大事项的裁量权,对于政府准确判断危机形势有着重要意义。在政府治理过程中,权威专家的技术支持并不是单一的,而是存在多主体的竞争,并在具有一定张力的竞争关系中构成基础性共识,构成政府危机决策的重要参考。具有正式授权身份的专家对公共危机有着一定的建议权,由此形成竞争-合作的专家信任结构。正是这种竞争-合作的技术支持,导致政府在技术层面的建议中能够通过选择和判断而作出相对应的治理策略。

在危机过程中,公众更倾向于信任专家权威的解释,这构成公众信任的专业基础。由于公众缺乏对专家权威身份的鉴别,导致公众对于专家信息的认识虽呈现出差异化特征,即使专家的技术信息存在科学意义上的漏洞或缺陷,公众仍然会选择信任专家,专家从技术层面与政府决策形成互动,政府通过授权的方式对专家及其信息来源进行甄别和取舍。但在疫情危机治理中,疫情初始信息的测量需要一定的时间和技术上的支撑。在此过程中,任何片面或不准确的判断皆会对疫情界定带来直接影响。技术层面的信息通常而言具有预见性,如果后期的危机变化不能够符合专家的技术信息预测,则会导致专家技术信任的部分流失。

3.“央强地弱”的逆差序结构。政府信任指社会成员对政府官员、公共政策、政治系统及政治结构的信任态度(8)徐彪:《公共危机事件后的政府信任修复》,《中国行政管理》,2013年第2期。。当公共危机治理出现不确定因素时,公众会对政府治理呈现出正向或反向的意见评价和态度表达。由于政府是实体意义上的治理主体,且存在多层级和广义指向,导致公众对政府的信任结构体现出非一致性的特征。例如,民众对不同层级的政府体现出不同的信任,即差序政治信任。同时,由于公众作为政府信任感知的个体,存在对不同层级政府的认知差距,如地方政府是与公众的直接接触者,中央政府则是边缘的接触者。地方政府危机治理的绩效能够直接由公众个人所感知,因而形成具有差异化的政府信任感知。

在危机治理中,政府信任呈现出逆差序结构,即由于危机的层级和扩散是由下级向上级政府扩散,公众在公共危机治理初期偏向于相信下级属地政府的信息,而忽略来自上层政府的信息。当出现上下级政府的不一致性时,下层政府的公信力会出现显著性的下降,公众对政府会产生信任危机。危机治理中的政府信任呈现层次化的特征:一是在信任程度上延伸了公众对政府治理和政治系统的态度和认识,二是危机治理中公众信任的关注方式是逆差序格局。即公众关注了更为接近自身的政府层级,再向上进行延伸。此种关注方式对于政府信任而言,公众注意力偏向于危机治理的直接主体,对于更上一级的政府,公众则相对关注较少。因而,直接介入危机场域中的地方政府,成为公众关注的焦点,其治理行为即是公众信任的考量对象。

(二)信息过程中的政府信任

公共危机治理过程中,政府的信息公布对于民众的信任态度有着重要影响。既有研究表明,政府信息公开的内容、渠道和效果对政府信任有着积极的促进作用(9)芮国强,宋典:《信息公开影响政府信任的实证研究》,《中国行政管理》,2012年第11期。。信息本身存在着不确定性,且信息公开的主体、方式和时间,皆会影响到公众对政府信息公开的判断和接受程度,进而影响到公众对政府的信任。在公共危机治理中,信息的一致性对于政府信任起到了关键作用。

信息一致性是政府公共危机应对中所要强化的治理策略。在公共危机过程中,信息技术为公众提供了认识和观察危机的渠道,形成了强有力的舆论场域。现有网络空间中各种形式的话语表达与讨论释放出的倒逼力量十分强大,网络舆情所显现的政府信任危机成为当代网络政治学必须关注的重要议题(10)张勤:《网络舆情的生态治理与政府信任重塑》,《中国行政管理》,2014年第4期。。政府通过网络渠道进行与公众的信息传递,从信息主体和信息过程来看,包括政府纵向间信息一致性、政府与权威专家间信息一致性、政府与公众间信息一致性。

1.政府纵向间信息一致性。政府纵向间的信息公开涉及信息的内部沟通和传递。在危机治理中,政府通过设立高规格的指挥部或领导小组,明确权威发布的唯一授权主体和发布方式,对于塑造社会公众的基本信任和认同至关重要。

2.政府与权威专家间信息一致性。在危机治理过程中,专家的介入能够在技术层面提供权威性解释,因而专家成为信息发布的有效渠道。在政府信任下降时,通过权威专家来进行信息发布,有助于提升公众对于危机治理的信心和信任。需要指出的是,政府与专家之间的信息一致性,需要协调科层行政逻辑与专业技术逻辑。公众对于专家在技术层面的信息并不能够通过专业知识来判断,而专家所提供的专业知识则需要通过政府决策转化为危机应对的策略。

3.政府与公众间信息一致性。在信息化背景下,公众对于公共危机的认识和理解越来越借助于主流媒体、自媒体等方式。在信息选择的过程中,政府所发布的信息与其他渠道的信息产生竞争性关系。公众在非正式渠道所获取的信息与政府正式信息之间存在着对比和监测的过程。由于无法通过准确方式进行信息鉴别,而谣言或夸大事实的论断更容易得到传播,进而导致政府与公众间信息不一致,促使公众对政府产生认识偏差。

(三)情景场域中的认知差异

重大公共危机将公众纳入到具体的危机情景场域之中。对公众而言,政府治理不再是政府单方面行为,而是他们能切身体会到政府治理的具体行为和效果感知。参与到具体危机情景中的公众,对政府行为有着直观的感知,形成政府信任的直观感知。对处在不同区域的民众,对政府信任的感知来源途径不同,产生的影响和效果也不一样。

1.实景场域中的公众政府信任。对于参与到危机治理过程中的公众而言,政府治理的认知并非仅仅停留在媒介信息之中,而是由具体的治理策略和行为所涵盖。公众通过感知具体的治理行为来评估政府治理的绩效,并对其进行态度考量。公众在危机介入状态下,危机成为部分公众切身体会的公共事件,属地政府的治理行为直接关系到其个人的危机状态。因而公众对于属地政府的信任直接依托于政府治理行为和治理方式得到公众的认可程度。

2.虚拟场域中的公众政府信任。公众在未介入危机环境背景下,对于危机的认识来源于媒体和信息传播所建构的舆论场域,以及舆论场域中所建构出来的政府形象。公众基于此对政府的感知和认识,愈发受到信息渠道的影响。因而在虚拟场域中,公众对于政府的信任来源于信息传播所建构出的政府形象,任何负面信息和非官方信息皆会对政府形象和公众认知带来影响。

公众在情景场域中产生了政府治理的感知,塑造了公众对于政府治理的基本认识。在应对危机的过程中,政府负面的治理行为或不实消息,能够从情景场域和媒介信息两个维度影响到公众的认知。具体而言,实景场域的真实感知导致公众对最为接近的政府主体产生基本认知,受制于公众与其所接触的公务人员、政府政策对其所产生的直观影响。在危机虚拟场域中的公众,则更为关注舆论焦点中的政府主体,并在细节不够明晰的情况下产生对政府的基本感知。

(四)结构、过程与情景的三维分析框架

基于以上分析,本文尝试建立一个“结构—过程—情景”的三维分析框架(见图1)。公共危机治理中的地方政府信任受到信任结构相融性、信息传递的一致性以及情景感知的有效性因素的影响。

1.信任结构的相融性。公众信任建立在三个层次基础之上,人际信任影响了公众基本感知及其传播范围,技术信任提供了公众权威认知的基本内容,政府信任则是公众认知的集中反映。在具体的公共危机治理过程中,信任结构的相融性体现在政府能否有效引导人际信任和准确获取技术信任。当公众更加认可人际网络中的信息,不再认可专家的技术信息,则会导致不真实的谣言成为公众认识的基础,进而降低政府信任。反之,处在谣言舆论中,政府通过强化人际信任的感知公众初始认知差异受到人际信任的影响,技术信任能够通过权威专业知识引导公众信任的转变和塑造。

2.信息传递的一致性。信息传递的一致性体现出政府、专家与公众在危机认识上的趋同度和差异化程度。政府作为信息发布的重要主体,对于公众关于危机的认知具有重要的影响力和引导作用。信息传递的一致性体现在主客体间的信息一致性及其所导致的认知一致性,同时,公众对于政府信息发布和公开存在着道义上和观念上的评价,即从社会公平的层面要求政府必须向公众公布危机的情况,确保公众的知情权。因此,除了信息内容的一致性,还要求政府在信息过程中注重程序上的一致性,以此来维持公众对政府信息发布的认可,塑造基本认同的信任基础。

3.情景感知的有效性。公众对于政府的认知建立在实景和虚拟的感知基础上,实景感知的公众能够切身体会政府治理的实际行为和危机应对的具体场景,而虚拟感知的公众通过媒体来理解政府的行为。情景感知能否准确反映出政府在危机治理中的实际作用,对于公众的政府信任有着重要的影响。在情景感知未能准确体现政府治理行为和绩效时,公众对于政府的理解和认识则会产生非真实的偏差,以致无法感知政府治理的有效性,导致政府信任受损。

4.三要素的内在关系。对于政府信任,结构、过程和情景三个要素相互影响且形成张力。在政府信任中,信任结构作为公众信任的基础,信息传递一致性作为公众认知的客观刺激,情景感知则是公众认知的主观感受。在具体的危机过程中,信息传递一致性受到政治优先逻辑的影响。在信任结构影响下,信息一致且准确,有利于有效信息的传播,信息不一致或虚假,则助长了谣言的传播和破坏力。信任结构、信息传递和关键节点时间最终形成一种公众个体感知的情景,产生了主观感受和认知,进而形成对政府的信任程度。具体而言,信任结构制约了政府信任的基本价值导向,但由于治理过程的多态性,导致信息传递一致性对于信任结构有着重要作用;公众在情景感知中能够获得政府危机治理的有效认识,政府与公众间信息传递的一致性对于公众情景感知有着重要的影响;信任结构并非脱离于具体的危机情景中,处于危机情景中的公众、技术专家对危机的认知,导致人际信任和技术信任产生相应的特征,进而影响到信任结构的形态。

三、公共卫生应急治理中的地方政府信任

本文利用危机治理中地方政府信任“结构—过程—情景”分析框架,对政府信任的演化过程及其内在逻辑进行研究。已有研究表明,公共危机之下公众对政府的信任会出现先降低后逐步恢复的过程。新冠肺炎疫情治理中的地方政府信任经历了先降低再恢复的动态过程,分别从疫情初始期、疫情暴发期和有效控制期三个阶段分析。

(一)疫情初始期:政府及时介入与公众信任维持

自从新冠肺炎疫情于2019年12月暴发以来,中国政府及时介入到疫情防控中来,国务院设立联防联控机制,各地设立疫情防控联合指挥部,使党和政府能够集中优势资源进行疫情防治。在疫情暴发初期,疫情信息发布的渠道尤为关键。国家卫健委、中国疾控中心对疫情信息及时公布,确保了公众对疫情认知的准确性。同时,由于国家级权威专家的介入和表态,确立了公众对于疫情认知的基本方向。在这一阶段,信任结构并未呈现出相悖离的形态,政府信任呈常态化。从信息过程一致性来看,属地政府和国家卫健、疾控等职能部门通过加强信息的一致性和精准度、信息公布的权威性等方式,确保在疫情信息初期能够排除谣言和各种不确定推测的干扰,维持公众的基本认知。疫情发生初期,人际信任对于公共卫生危机事件处于尚未介入的状态,疫情并未成为公众热点话题,政府信任度较高。从信任结构来看,人际信任、技术信任和政府信任所构成的公众信任结构具有高度相融的一致性,其内在张力处于平衡状态。尤其是国务院职能部门和国家权威专家组的介入,对疫情的初步界定起到了关键性作用。从信息传递来看,疫情的重大信息主要依靠官方渠道,例如政府网站、正式媒体、专家新闻发布会等。此发布渠道和信息内容,对于公众而言具有较高的公信力,因而使得政府信任有效维持。从情景感知来看,疫情初期所产生的危机并未能影响到大多数公众的生活状态,公众对于疫情危机的感知程度较低。因而,公众并未真实认识到疫情的潜在危机,公众对于政府的态度仍保留在常规较高的政府信任程度。

(二)疫情暴发期:政府积极防疫与公众信任强化

随着疫情危机的发展,全国大多数省份实行交通管制和人员管控,新冠疫情成为全国层面的公共危机事件,公众关注度进一步提升。在舆论场域,公众通过大量的信息输入来了解和判断疫情危机。政府对于各类谣言和不正当信息的管理,成为消解民众恐慌心理的重要保障。基于此,政府通过强化信息内容进行管理、建立权威信息发布渠道,以及严厉打击谣言,有效保持信息过程的一致性。在情景感知上,各地政府在面对疫情危机时,采取靠前指挥、积极行动、充分动员和广泛宣传的策略和行为,使得政府形象能够深入社会,民众能够有效感知到政府防疫行动,政府疫情治理行为成为公众认识政府的重要渠道。一方面,这对于稳定和提升民众信心,强化民众对于政府公信力,起到了积极作用;另一方面,由于疫情期间每天所公布的确诊、死亡人数等,使得公众对于疫情的感知迅速增加。在此种情景下,大量普通民众积极参与到疫情治理过程中来,与政府协同抗击疫情,能够进一步感知到政府在抗疫上作出的重要贡献。尤其在疫情蔓延全球后,不同国家对于疫情防治所体现出的巨大差异性,使公众对我国政府积极防疫所采取的举措有较深的认识和体会,有效维持和强化了政府信任。

(三)有效控制期:社会秩序恢复与政府信任提升

随着疫情得到逐步控制,公众政府信任随着政府在危机治理中的有效作为而逐渐提升。在信任结构上,由于更高层级的政府介入(例如中央指导组对于疫情治理的积极领导和有效引导)、权威专家组对于谣言信息的及时否定,使得谣言在人际网络中的影响力下降,人际信任、技术信任与政府信任的逻辑逐渐趋于一致。各地政府在资源要素投入、疫情防治技术研发、社会管控和公众生活保障等方面,加大治理力度,逐渐实现疫情防治局面的有效扭转。在情景感知层面,政府通过动员基层社区和部分公众参与到疫情救治和社会管控中来,提升了公众对政府治理行为的认识和理解。同时,各级疫情防治指挥部和国务院联防联控机制的有效运行,使得政府疫情治理主体的权威公信力加强,决策更加统一、部署更为有力。政府的积极行为,促进了公众对于政府危机治理有效性的感知,结合相融性的信任结构和一致的信息传递,这一过程重塑了公众对政府信任。

(四)疫情治理中地方政府信任的演化逻辑

在新冠疫情危机过程中,政府及时介入和有效动员,并通过官方渠道和权威发布,使公众对政府疫情治理的行为认知呈现出积极的判断,有效维持了政府信任。

政府信任的演化过程体现出政府危机治理与公众认知之间的变化过程。认识和理解政府信任的演化逻辑及其规律,对于维持和提升政府信任有着积极的作用。公众对于政府的信任建立在已有价值判断基础上,因而政府信任初始状态能够有效延续至危机发生初期。随着疫情危机的逐步扩散,公共危机及政府危机治理成为公众评价政府的重要依据。公众对危机治理中的政府角色及其行为注入巨大的关注度,对政府危机治理进行有倾向的价值判断。随着危机治理进入常态化阶段,政府治理的绩效开始呈现,对于提升公众对政府的信任起到至关重要作用。通过塑造信息一致性和舆论引导,公众对于疫情事件从过度关注转变成具有鉴别能力的理性关注。公众对于疫情危机本身以及政府治理危机的策略体现出较为准确的认知和一定的理解。政府通过资源调配,保障和供给危机环境中大部分民众的生活,政府治理有效进入公众的日常场域,治理绩效得到有效呈现。

信任结构、信息一致性及情景感知在公共卫生应急治理过程中同样经历了动态变化过程。在信任结构中,人际信任的作用从正向到反向再重回正向。技术信任从竞争性逐步转变为唯一性,技术权威得以加强,由此导致信任结构逐渐趋于相容,并维持稳定。在信息一致性上,除了在疫情大规模爆发阶段由于谣言和非正式信息的干扰导致信息一致性受损外,其他时段政府通过有效干预和积极引导,政府信息一致性能够有效维持。在情景感知方面,由于公众有效感知不断提升,其对于政府的态度逐渐从质疑、不信任恢复到接受和认可。

四、公共卫生应急治理中我国地方政府信任维系的叠加优势

政府是公共危机应急治理的核心和主体。政府能够积极和有效应对公共危机,是决定公众信任的关键。我国党政体制在疫情危机治理过程中所发挥出来的优势,体现出“中国之治”的深刻价值和时代意义。就新冠疫情治理而言,党政体制无论是从医药科技的研发和前沿探索,还是在社会防控上的部署和管理,以及在公共舆论引导等方面,都采取了积极且有效的治理策略。党政体制作为危机情景适应能力的治理体系,也在不断调试和优化中得以强化。新冠肺炎疫情公共危机治理这一重要场域,使政府治理的体系、方式、理念得到进一步的优化和完善,对于促进治理现代化转型,具有积极意义。与此同时,在维持和提升政府信任方面,这次重大公共卫生应急治理也提供了诸多启示。

(一)公开透明的信息披露

在危机治理中,政府应当掌握信息公开和回应公众的主动权,而不是在谣言和负面舆论时进行被动的辟谣。新加坡在“非典”治理中的经验也表明,信息透明是促进公众信任和风险治理的重要因素(11)Menon K U, Goh K T. Transparency and trust: risk communications and the Singapore experience in managing SARS. Journal of Communication Management, 2005(4).。在信息公开中,事关疫情发展和防治问题的重大信息,要通过权威渠道发布,并且做好舆论引导。对于事关社会稳定的重大决策信息,应当通过小范围的试验试行来进行舆论反映测量。

(二)积极有效的危机应对

危机过程充满不确定性,政府除了及时的应急响应之外,还需通过信息技术、大数据测量以及提前演练等方式进行预测,强化政府应对突发事件的能力。同时,借鉴危机治理的先进经验,聘请专家学者研究国外类似危机治理的案例,分析政府在危机应对中的科学管理方法和工具,提升治理效率和精准度。

(三)准确及时的舆论引导

危机治理过程中,政府应当加强舆论引导的力度。例如,对于负面信息的约束和及时回应,对谣言进行严肃、依法打击,对正面事迹的宣传等。同时,通过舆论引导将公众的注意力从政府治理的负面消息、谣言,引入到疫情危机本身,并强化危机治理的信心,引导公众对政府的信任。

(四)完备有效的法律体系

重大的公共危机在一定程度上是社会失序的体现,需要通过法治来重建社会基本秩序。例如在疫情防治期间,严格依法执行指挥部相关社会管控策略,对于不遵守管制政策的公众依法从严、从快处罚,进行反面教育。对于疫情期间不作为、不积极履职和有损政府形象的公务人员,进行严格问责和处置,以提升治理效能。